广州越秀山镇海楼上有一副楹联:

万千劫危楼尚存,问谁摘斗摩星,目空今古?

五百年故侯安在,使我倚栏看剑,泪洒英雄!

此联雄浑苍茫,令人荡气回肠。今天的广州人,还有谁会有这种俯仰古今的感慨呢?

清末丘逢甲兵败台湾,来到广州,登楼远望,感时伤世,作《镇海楼》诗两首,其中有云:“苍茫自洒英雄泪,不为凭栏忆故侯。”不为故侯,又为何人?登临此际,环顾熙熙,不禁慨叹如今的广州人只识倚栏看生猛海鲜,泪洒一介书生如我!

多年前看金庸的《袁崇焕评传》,读到他写袁的广东人性格,那种率直豪迈、刚强侠烈、像一团火一样的性格,深获我心。金庸说,袁崇焕一心报国,管他什么上司、职权,说一声“×那(他)妈,顶硬上,几大就几大!(意为怎样就怎样)”就带领宁远守军杀向努尔哈赤的清兵。金庸接着说,淞沪抗战时,十九路军的广东兵赢得江南人民的热烈崇敬,“因为大家都说:广东兵一骂‘×那妈!’就挺枪冲锋,向日军杀去了。”过去广东人的那种粗野而忠烈的性格,令我眼热。

今天这句广东“三字经”也有喊的时候,比如在足球场上,万人一声地“丢”对方球员,“丢”裁判,甚至“丢”自己的队伍。但赛事一完,拍拍屁股就走,啥事没有。只剩下一点粗俗的和功利的处世哲学。呜呼,问粤人豪情何物,谁人曾与评说?

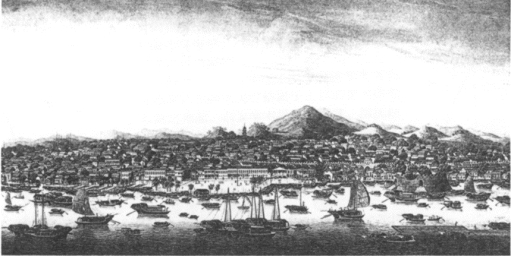

从河南(珠江南岸)远看的广州城。城市被城墙围着,以把外国商馆与周围地区隔开。(油画,约1840年)

对一国、一民族的性格的研究,是很困难、也很危险的。E.H.埃里克森说:“常听人说,不论你心目中的美国性格是何模样,我们总可以给他找出正好相反的性格对立面。”(《童年与社会》)这也正是我对国民性格研究的担忧。如上面我说,今天广州人只识倚栏看生猛海鲜,一时感慨之语而已,读者诸君又岂可当真!

然而,自从19世纪末美国哈佛学者H.亚当斯最早认识到国民性格属于正当的学术研究对象之列起,西方学术界基本同意,国民性格研究虽然困难,却很重要。“在美国,于第二次世界大战期间兴起对国民性格的一种研究潮流,把人类学和心理学方法应用于研究现代新社会。”(M.米德)于是我们读到R.本尼迪克特的《文化模式》、《菊花与刀》等经典性的国民性格研究著作,阅读这些著作以后,我们可以相信,这种研究的动机和成果是应该赢得科学的信任。

继而我们不难明白,研究一国之中的某地方的国民性格,又是何其不容易的事。我从来不敢相信某某地方的人就真的是人们笔下所写的那样,现在我同样不敢肯定广州人就是我笔下的广州人,而只能说,这就是我心目中的广州人。在这样自得的心绪下,谈一点我们这代人所经历过的广州人与物的陈年旧事,亦一乐也。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。