3.3.3 下扬子区早三叠世生态地层对比与古地理演化

3.3.3.1 下扬子区早三叠世生态地层对比

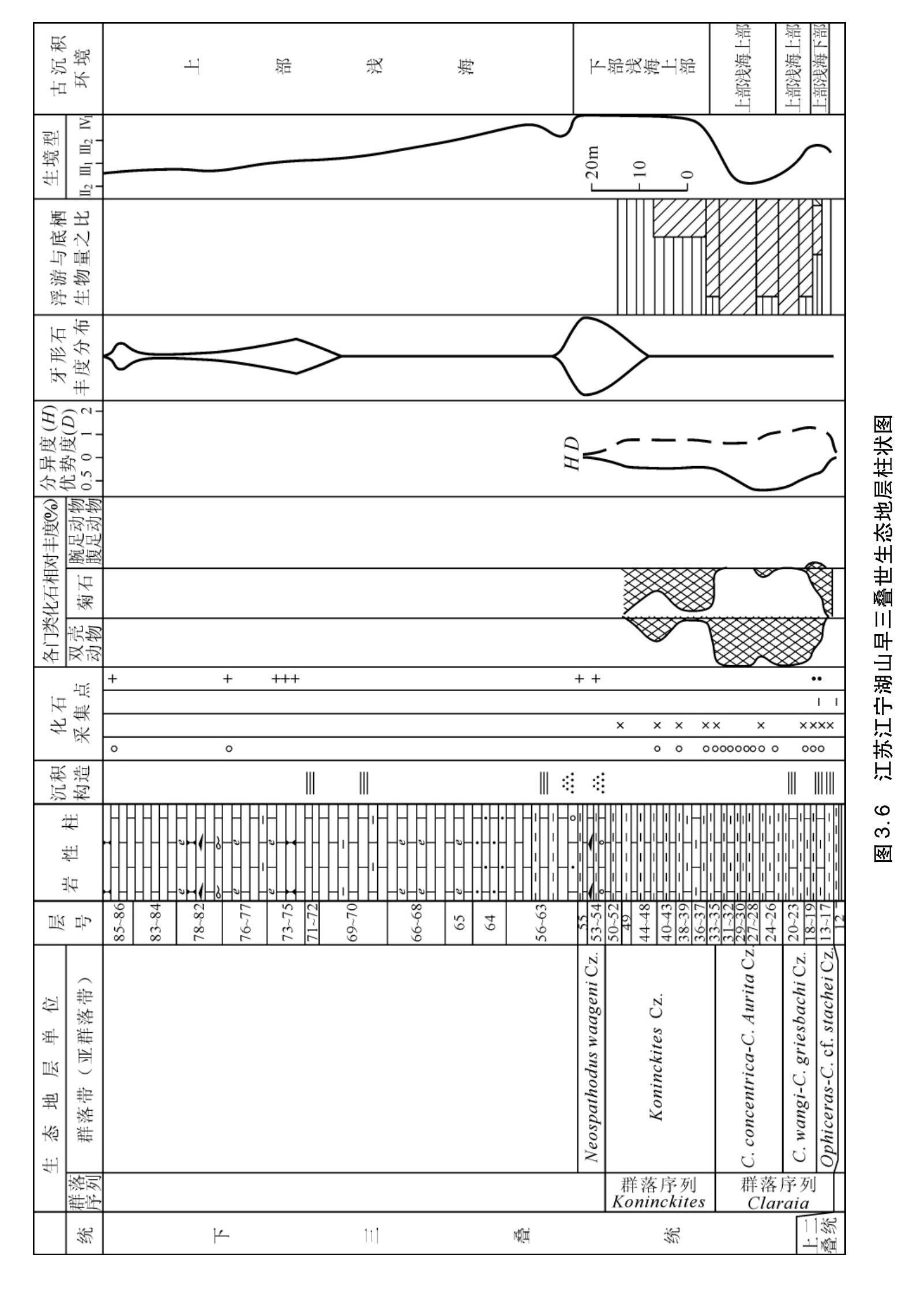

根据群落带、海水进退规程及沉积特征等因素,将研究区自北西向南东的巢县马家山、江宁湖山、长兴煤山和无锡嵩山四条剖面的生态地层(图3.4,图3.6,图3.7,图3.8)按本章3.1节“生态地层对比”进行对比,即先按生物地层确定对比框架,在此基础上连接各剖面的海平面(由生境型深浅反映)高低点。对比结果,可得出本区的古地理特征,从横向上是南高北低,即无锡嵩山水体最浅,巢县海水最深。纵向上各剖面都经历了3次海侵、3次海退。巢县马家山剖面发育最全,可划分出7个阶段,其余3条剖面的地层出露不全,分别划分出3个阶段、4个阶段和6个阶段。以下将各阶段的主要特点和对比作一叙述:

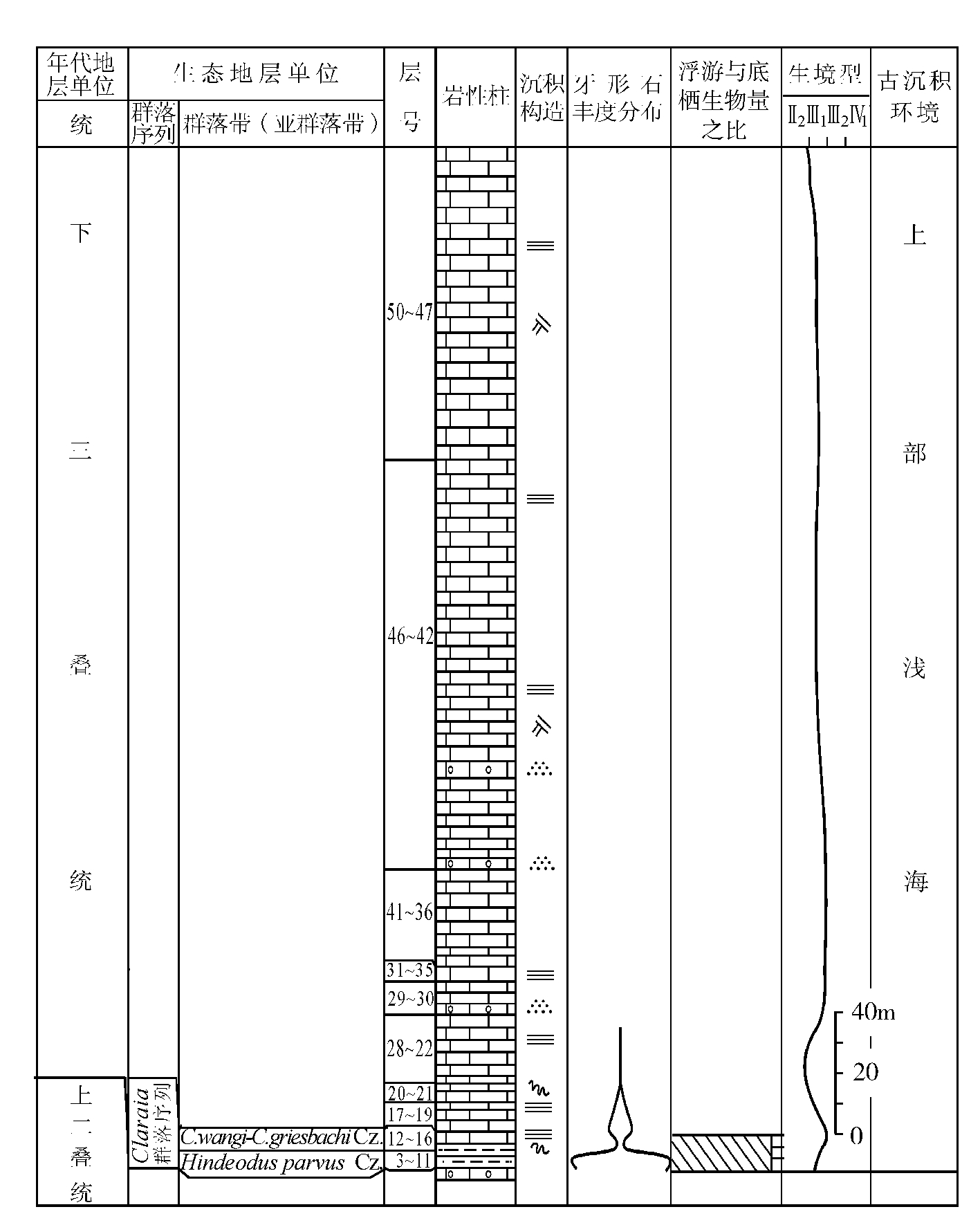

第一阶段(a)(图3.9a,图3.10a):代表各剖面的早三叠世初期阶段。晚二叠世末海退后转为海平面上升,但由于各剖面在早三叠世初期继承了二叠纪末的古地理格局,故各地沉积环境和水体深度各不相同,因而发育了不同的生物群。巢县马家山和江宁湖山都发育Claraia cf.stachei群落带,巢县以双壳动物占优势,为Claraia cf.stachei-Ophiceras亚群落带,而江宁湖山则以菊石占优势,为Ophiceras-Claraia cf.stachei亚群落带,分别代表Ⅲ1和Ⅲ2生境型;长兴煤山为Hindeodus parvus群落带;无锡嵩山因化石为异地埋藏,只能建立生物组合层,故定为Claraia-Eumorphotis生物组合层。长兴煤山属Ⅲ1生境型,无锡嵩山为Ⅱ2生境型。除无锡嵩山水体较浅外,其余都处于上部浅海环境,但深度有差异,江宁湖山水最深,长兴煤山最浅。

第二阶段(b):各地基本处于一致,代表早三叠世早期海侵继续扩大阶段,各地反映不一,无锡嵩山存在多次小旋回,表明环境有波动;长兴煤山和江宁湖山此时生物群落面貌极为相似,均属Claraia wangi-C.griesbachi亚群落带,代表了Ⅲ1生境型;巢县马家山建立了Lytophiceras-C.griesbachi亚群落带,代表Ⅲ2生境型。由此看出,长兴煤山和巢县马家山此阶段比第一阶段水体加深,而江宁湖山海水略变浅。

第三阶段(c):各地经历了早三叠世的第一次海退,无锡嵩山以异地堆积的Claraia concentrica-C.aurita生物组合层为代表,属Ⅱ2生境型;江宁湖山以C.concentrica-C.aurita亚群落带为代表;巢县马家山以C.aurita亚群落带为代表,均属Ⅲ1生境型。长兴煤山未找到大化石,只在第16层中获得牙形石Pachycladina,该分子齿体粗壮,分布在正常浅海和临滨带环境中,由此推测此阶段长兴煤山为临滨带—上部浅海上部环境,相当于Ⅱ2—Ⅲ1生境型。

图3.7 浙江长兴煤山早三叠世生态地层柱状图

第四阶段(d):海退之后,海平面开始上升,这是早三叠世第二次海侵,这次海侵范围广,巢县以Prionolobus群落带、Neospathodus dieneri群落带和Xenodiscoides群落带为代表,属Ⅳ1生境型;江宁湖山以Koninckites群落带为代表,相当Ⅳ1生境型;长兴煤山根据风暴岩的存在,推测海水深度为上部浅海下部至下部浅海上部环境。

图3.8 江苏无锡嵩山早三叠世生态地层柱状图

第五阶段(e):第五至第七阶段仅见于江宁和巢县。奥仑尼克期各地海侵进一步扩大,达到最高水位,尤以巢县最深。巢县马家山见有Anasibirites kingianus群落带、Flemingites cf.ellipticus群落带和Neospathoduswaageni群落带,这三个群落带的生物都为浮游生物,其间含双壳和鱼类动物,代表了Ⅳ2生境型;江宁湖山存在Neospathodus waageni群落带,但丰度不及巢县,且在江宁湖山有风暴岩记录,推测江宁湖山海水比巢县略浅,为Ⅳ1偶转Ⅲ2生境型。

第六、七阶段(f,g):早三叠世晚期,下扬子海盆的总趋势是海退,但海退速度缓慢,至末期以多旋回式进退。海水深度由下部浅海变浅至上部浅海上部,至中三叠世初进入临滨带至潮上带。从此下扬子海消亡。第六阶段巢县以Neospathodus triangularis群落带、Posidonia群落带相间出现为特征,反映较深水环境,推测为Ⅳ1生境型。早三叠世晚期以Periclaraia circularis群落带为代表,属于Ⅲ2生境型。早三叠世末期进一步海退,由上部浅海上部退至临滨带生境型。在这一时期,无锡(可能还有长兴)可能已转变为陆,未保存沉积。

3.3.3.2 下扬子区早三叠世古地理概况

从图3.10可以看出,早三叠世早期(相当印度期),即图3.10中a,b,c阶段,除无锡嵩山为临滨带外,其余3个地区均为浅海上部,盆地分异不明显。早三叠世印度期末,盆地开始发生分异,长兴煤山当时仍为浅海上部;江宁湖山和巢县同步下降,位于下部浅海的上部。到早三叠世晚期(奥仑尼克期)初,盆地进一步发生分化,以巢县下降幅度最大,演变成盆地的沉降中心,位于下部浅海下部;而江宁湖山和长兴煤山分别在下部浅海上部和上部浅海。早三叠世奥仑尼克中期,下扬子海盆开始回返,巢县由下部浅海下部变成下部浅海上部;其他三地亦相应地上升。至奥仑尼克晚期,整个下扬子区处于浅海上部至临滨带。直到中三叠世初,下扬子区褶返,处于潮间带到潮上带,结束了下扬子海的演化历史。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。