谢无量(1884—1964),原名大澄,字仲清,号希范,四川乐至人。后改字无量,号啬庵。与马为挚友后,又取与“澄”音似,与“浮”义反的“沉”字,改名谢沉。两人都是我国现代著名的学者、诗人、书法家。他们之间,真是翰墨情深。两人相识于哪一年,我们无法确切知道,但可以肯定的是,在未到行加冠礼的总角童年。因古礼男子二十而冠,而1901年马十九、谢十八时,两人已在沪与友人一起成立“翻译会社”,出版了《二十世纪翻译世界》。而两人的得以相识,则缘于谢乃马之岳父汤寿潜的门生。童年相识至谢81岁辞世,两人在六十余载的交往中,友谊深厚,堪称学术之交的典范。

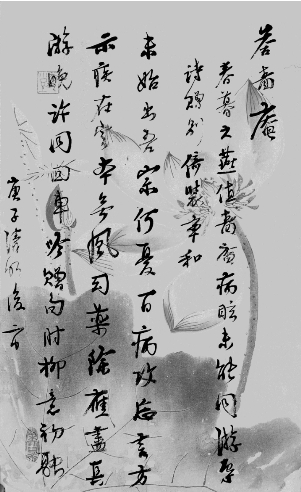

马一浮写给谢无量的诗作

两人的友谊来自不断地交流思想,切磋学术问题;来自共同的探讨社会,以笔作武器抨击时政、书写人生。这可以从两人互为对方所写的诗序中得到证明。1940年,谢为马的《避寇集》作序时说:“仆于湛翁,把臂服膺,始于童冠,忘形悦义,垂老弥笃。诚如卢生之于伯玉,四海之内,一人而已。”1965年,马在《谢啬庵先生诗序》中则说:“始予与啬庵相识,年俱未冠,以言诗相得。及乎耆艾,更历世变多,其所涉益广、所感益深。当其羁旅行役,忧患疾病,触事遇缘,未尝不以诗相往复。咸自其胸襟流出,无一字之苟。境与智冥,理与神会……予于啬庵,虽未敢谓同得同证,然予之知啬庵犹啬庵之知我,殆可谓无间然。”

马一浮写给谢无量的诗作

的确,两人亲如一人,已到了“无间”的地步。综观两人在六十余年的交往中,一直是在思想上、学术上、生活上都互相关怀,干什么事都会想着对方,如长时间未通信息则寝食难安。

1903年1月,清政府决定参加在美国圣路易斯举行的第12届世界博览会。马出于到西方寻找民主自由的愿望,不惜受雇于清政府,为筹建中国展馆的工作人员,在5月下旬离沪赴美。他走后只一个多月,谢亦因受“苏报案”的牵连,被迫离沪。马于7月3日到达圣路易斯,虽从报上知道上海发生了“苏报案”,章太炎、邹容等人下狱,但不知谢受牵连而出走。故隔几日就按原址给谢写信,到9月12日已写过八封信,也已收到上海其他友人的回信,就是不见谢有只字回音。所以,在他的旅美日记中,既有“念无量以浮之此来有损于人格,遂与之绝交矣”的猜疑;又有“独不得无量一字,令我怪绝”、“无量亦知浮之此来,盖非得已邪”的内心独白;还有“人事靡常,遽尔间隔,而无量且以是深憾浮,迄无一字之报,足叹也”、“嗟乎,无量亦知四万里外有一人者,独坐孤思,忆无量甚苦乎?”的叹息。写下了“天南一星光万丈,我所思兮谢无量”的诗句。10月10日第一次收到谢的信,是“喜极,是夜不寐,览所来书”。第二天即写寄了数千言的长信。

在美国,马走遍了圣路易斯的书店,寻求购买有关社会学、政治学、哲学等方面的书,有时还托书店老板代为去纽约购买。因有书又“以不得与无量共览为恨”,所以虽然经济困难,常有欲购无钱之苦。但在可能情况下,必买两本,以一本寄谢。实在不行,则在自己阅后再寄。如英文版《资本论》第一卷,就是在看完以后,从美回国道经日本时才面送的。

1904年4月29日,为之忙了近一年的第12届世博会开幕前夕,马被解雇了,并于5月6日离美,经日本回国。当时,谢欲留马在日共学。可是,马连回国的路费都是借的,怎能留日学习呢?而与谢在日同学的愿望又十分强烈,所以回国后把家里仅有的几亩薄田卖去后,再东渡日本,居西京、游江户,与谢及马君武共学日、德文,研究西方哲学、文艺,亦作些翻译。1905年与谢回国,共住镇江焦山海西庵、杭州西湖广化寺等地。一面读书养性,一面从事翻译和著述,介绍外国文化、抨击时政。

马一浮因谢无量迁化而写的诗作

1906年以后,谢浪迹上海、北京、安徽、四川、广州各地,时而著书立说,时而教书办学,时而以文字抨击时政,还曾任孙中山陆海军大元帅大本营秘书。马则除辛亥革命前后曾为文歌颂革命英烈,襄助岳父处理办铁路、任浙江首任都督的一些文字工作,及应蔡元培之邀出任教育部秘书长不足一月之外,一直安居西湖,仍以读书养性为主,间亦从事翻译和写作。但两人始终保持诗、书联系,亦常约期互访、共游。在这期间值得一提的是:谢在成都创“蜀学会”,并草《蜀学会叙》,力图以学救国。马阅后指出其“稍驳”、“颇非醇儒之务”,希望谢“任道不惑,以礼正俗,永牖斯民。使蜀士彬彬,比于邹鲁”。当时,马的三舅父何稚逸也在成都,认为谢是“蜀之颜子”,思与谢结“忘年之交”,马乃驰书为之先容。谢之三弟希安,出家后法名万慧,长期在印、缅求法、讲经。两人均希望其回国,马乃在杭州修缮永福寺禅房,备其回国后住宿。蔡元培任北大校长时,请马至北大教学,马辞而不往,答书举荐谢说:“谢无量淹贯众学,理无不融,浮不能及。先生若为诸生择师,此其人也。”《独立周报》创办之初,主其事者曾请马相助并撰稿,马亦推荐谢,说:“求其相助必能增大报之光焰。”谢母唐太夫人仙逝,谢请马题赞,马即驰书慰问,并作《谢母唐太夫人哀赞》。

抗日战争使两人再次失去了联系。谢从上海流寓芜湖,再沿江而上至武汉,安家于重庆,继而去香港,思去缅甸投万慧未果,困于港。马则由杭经浙江桐庐、开化,至江西泰和,广西桂林、宜山,最后入川,止于乐山。入川后逢人辄问谢之所在。1939年6月,有人告谢在九龙的住址,并抄示谢怀念马的诗作。马喜极,急寄和诗、怀念诗各一,并《复性书院缘起叙》。过两月,信被退回,还讹传谢已去世。马虽心存疑,但仍作诗哀悼。至11月下旬,忽见谢与友人书,知曾有疾而已愈,且有还蜀意。立致书、寄诗,盼来书院相助。1940年5月,谢至渝,马立嘱在渝友人、学生代为探望,并请书院董事会加聘谢为董事,请谢至乐山讲学。以后,谢曾三次自成都至乐山小住,为学人讲课、答疑。书院罢讲,改为专事刻书后,谢对刻书亦极支持。在字润中捐助刻资,利用自己的社会影响向各方面募捐。甚至如借刻书底本,打听刻、写工工价等琐事亦乐意为之。

自此,两人一直诗书往复不断,1943年是马一浮诗歌创作最旺盛的一年。全年共有465首,诗成后多数均写寄谢。每旬均有两人的往复信件。有时为了“分形慰索居”,还互赠照片。

两人的互相关怀至年老多病时更甚。马患白内障,谢求得进口针剂寄赠于千里之外;谢患眩晕,马为把脉处方,数剂即见效,谢赋诗为谢曰:“三年欣一见,半剂息诸风”,并高兴地说:“莫烦诸友问,谈笑已融融”。马为了怕谢劳神,自己写的诗,只怀念谢的才直接寄与,还一再声明:“弗敢劳属和”、“怀不能择,辄形于言,聊复写去,不敢望答”。但又渴望知道谢的近况,故接着写上:“愿得雪湄夫人赐答数行,不异亲闻謦欬”、“烦雪湄夫人略示数行,使得闻摄养之候足矣。”其余想让谢知道的诗,则寄给在北京的学生,嘱咐说:“如谢先生精神佳,亦可因间送与一阅。所以不径寄谢先生者,以时人语或谓之近于挑战。”

1964年谢去世,马先寄挽联:“在世许交深,哀乐情忘,久悟死生同昼夜;乘风何太速,语言道断,空余涕泪洒山丘。”说明两人的交情已到了“忘情”的境界,虽知死生就像昼夜更替那么平常,但仍感谢走得太快了,从此已没有可以在一起论道的人了,只能孤独地向着青山挥泪哀悼。一副短联还不足以表达自己的全部哀思,故再成一律志感:“冥智遗身得返真,郢人从此绝风斤。日中视影犹羁我,雪夜回舟一梦君。入理深谈唯自肯,拈花微笑更无邻。平生庄惠成空负,槁卧穷湖独怆神”,进一步表达了自己的心情。最后又亲赴北京吊唁。嘱陈雪湄整理谢的遗作谋出版,以垂永远。陈亦请马为谢的诗集写序。这时马因患白内障,已双目近瞽,写大字犹能凭手感,写文稿已不行了,但自己和谢交往最久、交情最深,怎能不写呢?于是口述,由他人记录成篇。第二年又题谢遗集卷首,希望能早日见到谢的遗集出版。

我国学术界的两颗巨星已陨落四十多年了,但他们的学术成就、他们的诗歌、他们的书法艺术,以及他们翰墨情深的友谊典范,将万古长存。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。