一个威胁何时才变为一个国家安全问题,不仅取决于威胁的类型以及被威胁国家如何认知威胁,也取决于威胁的强度。影响威胁强度的主要因素是它自身的特征,它在时空上的远近,发生的概率,它的重要性程度,以及对此威胁的认知被历史境遇所强化的程度。如其他条件相同,威胁强度越大,所激起的国家安全方略的合理性就越充足。当然,问题在于不是所有变量都可以被测量,或者被精确评估。它们常常交织着出现,使得对强度的谱系进行全面估量困难重重。

特定威胁有一个明确的中心和源头。譬如,20世纪初和第一次世界大战中,德国海军对英国的威胁就显而易见,还有20世纪60年代以来,苏美两国的战略核潜艇给彼此造成了潜在威胁。扩散性威胁出现在过程中,而不来自某个特定行为主体、物体或政策。因而,共产主义(或资本主义)的传播,核扩散(既包括武器也包括民用技术),恐怖主义,经济萧条和温室效应都是经常被视为威胁的广阔进程(broad process)的例子。

威胁的空间布局可以据其距离判明。就如伊朗和伊拉克,朝鲜和韩国,希腊和土耳其一样,威胁的源泉是一个邻国吗?正像20世纪30年代的日本对美国,或20世纪60年代的越南共产主义政权对许多美国人那样,威胁来自一个并不太遥远的国度吗?或者它是像1938年捷克斯洛伐克危机在张伯伦的眼里那样遥不可及吗?距离最适用于军事威胁的考量,因为领土的远近和采取有效军事行动的能力息息相关。这种关联的重要性随着远程武器和国家恐怖主义政策的发展已有所降低。它也会受到联盟因素(1902年缔结的英日同盟)和贸易通讯线路(如重要的海峡)因素的影响。但对于在国际共同体中的大部分中小国家而言,战略上的邻近状态依然是相当关键的。巴基斯坦对印度总是提心吊胆,因为印度就在自己卧榻之侧,而苏丹对印度便不会有此担忧。

正如东德和西德,朝鲜和韩国,伊朗和海湾国家,印度和巴基斯坦相互间不安的毗邻显示的,距离也和政治威胁相关。距离在军事和政治领域的相关性彰显出弱国家问题,因为弱国家所受威胁实际上来自国内。距离和经济威胁相关性较小,虽然那些和经济中心相邻的国家会有异议,例如加拿大对美加关系。对于大多数国家,距离就是远近问题。但对某些国家,尤其是那些立足全球看待自身安全的大国,距离也反映了其他优先事项。1938年,英国把捷克斯洛伐克视为一个遥远的国度,同时又把喜马拉雅山脉看做自己的安全前线。类似的,尽管海湾国家远在天边,却是美国安全战略极其重要的一环。

时间范围(temporal range)涉及的是时间间隔而非空间距离。威胁是迫在眉睫,还是需要时间孕育或被实施?有的威胁很容易以这种方式来评估,有的则不行。例如,1914年以前,英国通过计算德国无畏舰的建造速度,就能够估算出德国海军什么时候将形成威胁。或许最著名的例子是1914年前欧洲列强动员时间表,它在欧洲列强的安全感知中扮演了重要角色。[16]然而,其他种类的威胁,在时间上相当复杂。没人知道急剧的气候变化会何时来临,也没人确知需要提前多久准备预防措施。许多威胁,尤其是那些过程类型的,缺少时间上的确定性。因而,诸如核扩散、军备竞赛、污染、人口过剩和经济停滞此类的威胁,趋向于且一般也被认为是日渐恶化。因为没有评估这些威胁的风险的可靠方式,对于它们的优先级和紧迫性便向来众说纷纭。

许多威胁,包括核攻击的威胁,有两种时间特性。第一种是精确,即一旦决定作出,可以知道在几分钟时间内威胁会形成。第二种是高度不确定性,即威胁本身可能是不确定的存在,假如曾经存在,也无法知道什么时候威胁会被运用。欧佩克(OPEC)削减石油产量的威胁和大多数军事攻击的威胁都符合这种模式。在这个当口,时间范围的逻辑渗入了可能性的逻辑:既定威胁在什么时候会变成现实?对大多数国家安全的威胁而言,计算概率是枉费心机。在1945年后的40年间苏联入侵西欧的概率高吗?世界贸易金融体系崩溃的概率呢?无人明了这一切,然而政策决定必须要作。

在评估威胁时,概率必须和后果相权衡。如果威胁实现,后果会有多严重?越南战争期间,北越当局不得不一再进行这种计算。假如他们继续战争或者升级战争他们在南方的作战遭遇美国回击的概率有多大?假如升级的回击发生,将会给北方造成多大损害?他们必定要估算关键性的战争升级例如核攻击的概率很低,才敢冒着美国人实施核攻击将造成的大灾难的风险。那些传统轰炸升级的概率固然很高,然而和他们的伟大目标比起来,北越人也会认为其后果是可以承受的。

这种类型的威胁评估是安全政策的中心。然而,对风险或概率的精确估算需要一种在国际关系中极为罕见的预见力。1914年各国普遍作的速决战准备,1939年以前英法两国对希特勒的危险的估计,美国人在越南的战争行动,1979年伊拉克意图迅速击败伊朗的尝试,展示了预测的无力和不长进。即便预测是可能的,威胁强度的评估依然是荆棘塞途。核威慑逻辑说明了权衡高概率的一般威胁和低概率的大威胁的困难。[17]

威胁也有其历史维度,这更增加了评估的复杂性。这种维度的一个方面影响着威胁如何被感知。一个和国家的历史经验有共鸣的威胁很可能被由此而来的高度敏感性夸大。俄国人非常害怕陆上的入侵,因为他们在13世纪曾被蒙古人灭国,在1812年、1915年、1941年先后三次遭遇了来自西方的入侵。法国因为1870年、1914年和1940年的经历,担忧德国的入侵。美国人因为珍珠港事件恐惧偷袭。日本和英国一样对封锁心有余悸,因为他们对敌国潜艇曾给本国商船队的损害印象深刻。英国因曾在慕尼黑被希特勒愚弄而对独裁者深有戒心。20世纪20年代的痛苦回忆让德国人对通货膨胀胆战心惊。1453年土耳其人攻灭拜占庭帝国的陈年往事,让希腊人至今对土耳其人心存芥蒂。这种恐惧很容易遮蔽了理性的判断,导致某种威胁被标定了过高的优先级。

威胁的另一历史性特征是威胁的可变性。威胁手段的发展和国家脆弱性的变化会导致威胁本身的变化。雷蒙·阿隆把这一现象称为“变动法则”(law of change),即“一个地域的军事、人口统计学意义上的或经济的价值随战斗技术、生产技术和人类关系模式及制度的变化而变化”。[18]军事技术为这一点提供了最简明的例证。特定类型的武器属于特定历史时期,这些武器的特殊性能很大程度上决定该时期军事安全问题的特性。除非防御手段也与时俱进,否则军事安全状况会一落千丈。加固堡垒和城池在火药和大炮出现之前是军事安全的可靠保障,但高而薄的城墙即便对付前火药时代的攻城武器也是难堪大任。同样的,英国靠着强大的木帆船舰队的庇佑,数个世纪以来安如磐石,但自19世纪中叶以来,蒸汽动力、冶金制造和枪械技术的日新月异使这种木帆船过时了。到了1870年,只有傻瓜才会认为木制帆船还可以在海上和装备着铁甲舰的敌人争锋。这一类型的变化影响着整个体系,因为相对后来者来说,采用新军事技术的先锋很可能拥有着绝对优势。[19]

政治和经济威胁的特性也随国家内部结构的变动而改变。例如,在世界上大部分地区,由于民族主义(国家主义)的演进趋势已增加了土地和民众的同一性,领土的威胁降低了,从而也降低了兼并行为的政治可接受性。这种情形和19世纪以前的状况形成鲜明对比,那时国家间边界相当模糊,领土转移的主要意义视其对均势的影响而定。但今非昔比,例如以色列就很难证明其领土占领的合法性。类似地,世袭制政权逐渐转变为代议制的或意识形态的政权,这改变了政治威胁的普遍特征。宫廷阴谋不再如中世纪黑暗时代那样占据了国内政治和国际政治的舞台,取而代之的是相互干预发生于广义的政治宗派、政党政治、选举和暴动及公共舆论的控制活动中。威胁已经从外国对统治家族事务的干预扩展为外部势力对大众政治的侵蚀。

经济威胁变化的原因既有国家维持国内福利标准的自力更生能力的弱化,也有商品的特性和原料已随经济需求而变化。石油、矿石、电脑和汽车等物品已取代了丝绸、茶叶、鸦片和木材而成为主要贸易品,尽管像食物、货币、武器和纺织品等仍是重要的商品。这些变化和国家的经济角色与能力的持续演变一道,造就了一种新的利益和脆弱性的动态模式,它要求经济威胁的估算的持续更新和修正。食物和高技术产品的禁运会给苏联造成一定程度的威胁,石油出口限制或外国资本出逃则会让美国惶恐不安。1956年的苏伊士危机显示了英国面对财政压力时的脆弱,而许多国家,尤其是第三世界国家,极易受对其出口商品的价格操控、需求波动和信贷紧缩的伤害。随着整个体系内相互依赖的加深,像暂停贷款,市场排斥、等行为的影响开始堪与军事威胁的影响比肩,尽管只有极少数国家在国际经济中的实力强到足以通过这些方式施以经济威胁。

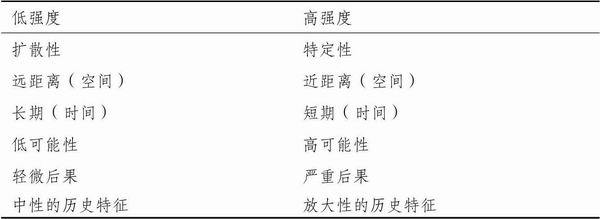

表3.2概括了这些因素对威胁的强度,以及对它们作为国家安全问题的合理性的影响。

表3.2

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。