自我介绍

我是美国分子生物学家沃森。1947年获芝加哥大学动物学学士学位。此后,在印第安纳大学读研究生,在著名遗传学家卢里亚的指导下,完成了一篇关于X射线对细菌、病毒致死作用的论文。1950年获哲学博士学位。后来我得到美国国家科学研究委员会默克博士奖学金的资助,先在哥本哈根大学和丹麦国家血清研究所的实验室工作,后又转到剑桥大学卡文迪许实验室工作。1953年秋,我离开卡文迪许实验室到加州理工学院任高级研究员。1956年,我又在哈佛大学生物系任教,并在那里创建了一个实验室。1968年,我转到冷泉港实验室担任指导工作,继续从事生物学前沿领域的研究。

谈起我的贡献就不得不提到我的合作伙伴加战友——学物理出身的生物学家克里克。克里克是英国北安普敦人,1916年6月8日出生。1934年中学毕业时,数学和物理成绩名列前茅,1937年毕业于伦敦大学物理系。在做博士论文的第二年爆发了第二次世界大战,这使他不得不放弃学业。1940年,他以科学家的身份进入英国海军部所属的研究所,研究侦破和破坏德军水雷的电路系统,因工作出色,受到赏识,战后仍留在海军部工作。克里克并不满足于已经得心应手的工作,业余时间广泛阅读各种新科学材料以丰富自己。1994年,量子物理学家薛定谔发表了《生命是什么?》,在这篇文章中明确指出,物理学和化学规律同样可以应用于细胞和基因的研究,这个观点使一些物理学家开始涉足于生命科学领域,从事把某些物理学规律应用到生物学的研究。克里克深受此书的影响,决心到陌生的领域去闯一闯,从事基因分子结构的研究。在几经周折后,克里克于1949年进入卡文迪许实验室,在佩鲁茨的指导下研究蛋白质和多肽。虽然在当时,他对生物学相当陌生,没有掌握X射线的基本知识和技术,甚至对X射线衍射结晶一窍不通,但是30多岁的他毫不畏惧,披荆斩棘,从零开始。他自学了X射线衍射学和生物学,读遍了有关课题的各类著作。一年后,他以初生牛犊不怕虎的精神,在这个领域横冲直撞,他采用多种实验方法,打破了卡文迪许生物小组思考生物分子结构的一些旧思路,推进了生物大分子X射线衍射的研究。他勤于思考,有极优秀的科学判断能力和富于创造性的实践能力,对权威敢于挑战。佩鲁茨称赞他“具有一个异常清醒的分析头脑和迅速掌握任何问题本质的才能。”

1989年,美国国立卫生研究院成立了人类染色体研究中心,沃森出任第一任主任

我们一同提出了闻名遐迩的DNA双螺旋模型结构。这一成果于1953年发表。由于这一工作,我们与另一名物理学家威尔金斯一起,荣获1962年度的诺贝尔生理学和医学奖。总的来说我们的科学研究历程还是相对幸运的。

芝加哥

我在16岁时入芝加哥大学学习,当时学的是动物学中的鸟类学专业。应该说,这是经典生物学中的一门分支学科。后来,我进入印第安纳大学读研究生,导师是当时著名的遗传学家卢里亚。卢里亚曾以一个实验漂亮地证实了细菌的突变是自发的,与环境诱导无关,从而荣获了诺贝尔生理学和医学奖。在导师的引导下,我开始步入遗传学领域。鉴于卢里亚本人并不精通生物化学,我被派往欧洲的哥本哈根大学,与生化学家卡尔喀进行合作研究。然而,我的兴趣不在核苷酸代谢而在基因的结构上。我有一种预感,后者将是一项能摘取诺贝尔奖桂冠的事业。

20世纪中期,正是遗传学进展如火如荼的年代。由于摩尔根等人的工作,染色体已被确定为是基因的载体。不过有一个问题正处于争论之中,这就是染色体的化学成分有蛋白质和DNA两种,那么这两者中究竟是谁来承担基因的载体这一角色的呢?一派观点认为,DNA应是基因的载体,因为早在20世纪40年代,美国微生物学家艾弗里就通过细菌的转化实验证明了起转化作用的遗传物质是DNA。另一派观点则认为,蛋白质才是基因的载体,因为蛋白质含有20种氨基酸,而DNA才含有4种核苷酸,显然前者的变化机会要远远超过后者,这正符合基因的多样性。不少权威的生物学家都持后一种观点,这就导致他们在基因问题上一开始就误入了歧途。

英国实验科学家卡文迪许

而我坚信,基因的载体一定是DNA。所以,我醉心于揭示DNA的三维结构。解答这个问题必须通过X射线衍射方法。那么,什么地方才能学到这一最新技术呢?我选择了英国剑桥大学卡文迪许实验室。幸运的是,这一想法不久便如愿以偿了。从此我踏进DNA研究领域的门槛。由此可见,正确的选题是成功的一半。事实证明,正是我的慧眼识途,一下子就抓住了问题的关键。

在卡文迪许实验室,我如鱼得水,因为在这里我遇到了一位难得的知音——克里克。克里克在战前是学物理的,二次世界大战以后,他转向生物学研究,此时正在剑桥大学攻读博士学位。克里克对生物学所知甚少,而我对物理学是个门外汉。两种类型知识的互补,使我们成为科学史上的最佳搭档。于是,我俩凭着“初生牛犊不怕虎”的勇气,开始攻克这一富有魅力的课题。当时,伦敦金氏学院的女物理学家富兰克林,凭借其精湛的X射线衍射技术,获得了不少DNA的图像;富兰克林的同事威尔金斯也在这一方面做了大量工作。近水楼台先得月,这些图片直接为我和克里克提供了具有权威性的最新资料。

1952年5月,美国著名化学家查伽夫访问剑桥,并带来了他的最新发现,即在DNA中4种核苷酸的数量和相对比例在不同物种中很不相同。但是,其中腺嘌呤的量始终等于胸腺嘧啶的量,鸟嘌呤的量始终等于胞嘧啶的量。这是一条重要的线索,在双螺旋模型的建立中起了关键性的作用。在建立模型的过程中,我们遇到了不少挫折。一开始,我们假定模型是由三股链缠绕而成的,因为图片分析似乎提供了这一信息。后来的事实则表明,这是一个错误的判断,因为它无法与已知的数据相吻合。这时在我的脑子里突然闪过了一个重要的灵感:在生物界中,成双配对是一个重要的现象,既然如此,生物体的微观构造也应体现出这一特征,这就促成了双链模型的提出。如果DNA果真是由双链组成的,紧接着就会有一个碱基配对问题。最初我提出了一个同类碱基配对的设想,亦即嘌呤与嘌呤配对,嘧啶与嘧啶配对。然而,这一方案仅存在了12个小时,结构化学家多诺一针见血地指出了其不合理性,因为它不符合结构化学的原理。多诺指出,按照碱基的生物学天然构型,腺嘌呤只能与胸腺嘧啶,鸟嘌呤只能与胞嘧啶紧密结合。这些配对碱基之间的结合力是由氢键提供的。这一原理也恰好与查伽夫的上述发现相吻合。但同时,我们也猛然悟出了其中所蕴含的深刻意义:DNA的双螺旋模型就是由这样的互补碱基配对而成的,双环结构的碱基嘌呤总是和单环结构的碱基嘧啶相配对,所以两股链的走向刚好是相反的。

最终,我们揭示了DNA分子的立体模型犹如一条扭曲的梯状长链,每对互补的碱基构成阶梯,糖和磷酸则构成两侧的扶手。在实际的生命体中,两条链是柔软的,自然地取氢键螺旋形态。这是分子最松弛的天然状态,每个部分都处于能量上最适宜的状态,就在这上面携带着生命的信息。这一模型的迷人之处还在于它自然地蕴含了基因复制的机理:在DNA双链中,每一个碱基通过与另外一个互补碱基的配对,DNA链就精确地复制了自身。而且,由于氢键是一个弱键,原来的DNA双链就很容易从中间断开,一分为二。这正是基因复制的奥秘,也是遗传的奥秘!

克里克(左)和沃森(右)

从某种意义上说,我们的成功确实是幸运的。与其他高手相比,我们从未亲手拍摄过一张DNA的图像,如威尔金斯和富兰克林那样;也缺乏查伽夫、多诺那样过硬的有机化学和结构化学知识。我们还是初出茅庐的新手。但是,成功的桂冠却最先被我们摘取。其实成功之后我们有过认真的思考总结。我们有着别人没有的优势,我们的合作本身就体现了生物学与物理学的完美结合。许多精湛的DNA图像虽出自富兰克林之手,但她却顽固地拒绝“螺旋”模型,理由是图片本身并未直接提供这一信息。另一位成功的化学家鲍林因提出蛋白质的α螺旋模型而荣获诺贝尔奖。正当他兴致勃勃地涉足DNA领域,企图再一次摘取桂冠时,却因囿于三链模型而错失良机,直至我们成功时才恍然大悟。他为此还一直懊恼自己怎么就没想到生物界那最重要的配对现象呢?至于查伽夫则从来没有越出化学研究领域半步。

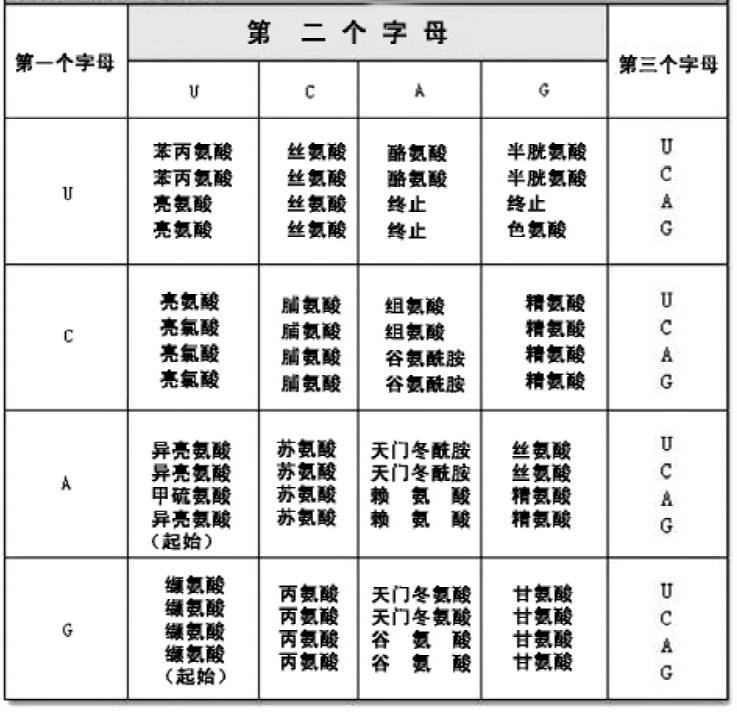

20种氨基酸的密码子表

由此可见,在DNA双螺旋模型的创立过程中,生物学的直觉是极为关键的,而我们恰恰具备了这一点。就以螺旋型的构造来说,我凭直觉就断定生物体偏爱螺旋型,就在我们人类身上也能找到不少这方面的实例,如头顶上的发旋等。这种特性当然应该在生物体的微观构造上得到反映。对于我来说,突破三链假象,提出双链构造,也得益于我那良好的生物学直觉——我认为在生物界频繁出现的配对现象,预示着我们应该制作双链模型。与此同时,克里克贡献了大量数学和物理学方面的知识,这方面的优势正是我所望尘莫及的。现代生物学离不开数、理、化知识的铺垫,但是,若缺乏敏锐的生物学视角,物理学家就将无用武之地。只有两者的珠联璧合,才能结出丰硕之果,DNA双螺旋模型的诞生就是最好的例证。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。