也许你会问自己,我对了?……还是我错了?

传声头乐队(Talking Heads)

她是从哪个门进来的?

艾克在纳闷,不知到底是因为阿西娜让他看了太多的电影,还是因为迪特尔对他讲了太多的物理知识,不管什么原因吧,总之艾克昨晚梦到了一个量子侦探。那个侦探穿着军大衣,一脸木然。在梦中,侦探说:“除了名字之外,我对她一无所知,而她就站在我面前,但从看到伊莱克特拉[14]的第一眼起,我就知道她是个大麻烦。我问她从哪儿来,她拒绝回答。这屋子有两个门,她肯定是从其中某一个进来的。但伊莱克特拉沙哑着嗓子低声说:

‘先生,别问了。我是不会告诉你从哪个门进来的。’”

“看到她在发抖,我努力想让她镇静下来。但当我走近她时,伊莱克特拉却疯了似地后退一大步,她恳求我不要再靠近了。见她那么不安,我只好离她远远的。跟不确定的人打交道我并不陌生,但这次我却束手无策了,看来这会儿要跟不确定耗上了。”

量子力学尽管有悖于直觉,却从根本上改变了科学家对世界的看法。大多数现代科学都起源于量子力学:统计力学、粒子物理学、化学、宇宙学、分子生物学、进化生物学、地质学(通过放射性元素推定年代),所有这些无一不是这一进步的结果,它们要么因量子力学而创立,要么因量子力学而得到改进。如果没有半导体和现代电子,则根本不可能有电脑、DVD播放机、数码相机等现代世界的诸多便利设施,它们的发展全都仰仗于量子现象。

我不太确信在大学里初学量子力学时,是否真正理解了它的奇妙。我学会了它的基本原理,也能够在不同场合应用它。但是直到多年以后我开始讲授量子力学的知识并仔细研究量子力学的逻辑时,才发现它竟是这么神奇。尽管我们现在只是把量子力学当作物理学课程的一部分,但它真的令人称奇。

科学应该怎样发展,量子力学的故事可谓一个非常完美的范例。量子力学早期是以模型构建理论开始的——不等任何人形成任何理论,它就开始探索一些令人费解的现象,实验和理论同时蓬勃迅速地发展着。物理学家创立了量子理论,来解释经典物理学不能解释的实验结果;反过来,量子理论又提出了更进一步的实验来验证假设。

科学家们花了很长时间才厘清这些实验观察的所有含义——量子力学的意义实在是太激进了,以至于大多数科学家并不能立即领悟它们。在接受量子力学的假设之前,科学家们只能暂时搁置心里的迷惑,因为它们与熟悉的传统观念有着太大的差异。甚至像马克斯·普朗克、欧文·薛定谔(Erwin Schrödinger)和阿尔伯特·爱因斯坦这样的理论先驱,也从未真正地接受量子力学的思考方式。“上帝不掷骰子。”爱因斯坦以此表达了他的反对。这句话也因此成了名言。大多数科学家最终的确接受了这一真理(正如我们现在理解的这样),但这种接受并非一蹴而就。

20世纪早期科学进步的激进特征弥漫在现代文化里:当时,文学和艺术的根本特征以及人们对心理学的理解都发生了翻天覆地的变化。尽管有人将这些进步归因于第一次世界大战带来的动荡和破坏,但艺术家如瓦西里·康丁斯基(Wassily Kandingsky)却说:“原子能够穿透一切的事实说明任何事情都可以改变。因此,在艺术上,什么都有可能发生。”康丁斯基这样描述了他对核原子的反应:“原子模型的坍缩给我心灵的影响无异于整个世界的坍塌——最坚固的城墙顷刻间轰然倒塌;如果一块石头出现在我面前,在空气里融化、消失,我一点儿都不会感到惊诧。”

康丁斯基的反应是有点极端。量子力学非常激进,以至于当被应用于非科学场合时,它还是很容易被用过头。我发现最大的麻烦是,不确定性原理常常被滥用,人们往往似是而非地误用它,把它作为不准确的借口。本章我们将看到,不确定性原理实际上是对可观测量的一个极为精确的表述。当然,这一表述有着令人惊讶的内涵。

现在,我们来介绍量子力学和它的基本原理,这些原理使它有别于之前的经典物理。我们将讲到的离奇的新概念包括量子化、波函数、波粒二象性和不确定性原理,本章概括了这些主要观点,并简要回顾了它们的发展历史。

没有比量子力学更离奇的了

粒子物理学家西德尼·科尔曼(Sidney Coleman)曾说过,如果说成千上万的哲学家花了几千年的时间寻找世界上最为奇异的东西,那么,他们再也找不到比量子力学更为离奇的事物了!量子力学之所以难以理解,是因为它的结论是那么的有悖于常理,又是那么的出人意料。它的基本原理不仅有悖于以前所有已知物理的基本前提,也有悖于我们自己的经验。

量子力学看上去如此奇怪,其中一个原因是,我们的生理机能根本就不能够让我们观察到物质和光的量子本性。通常只有在一埃的尺度上,也就是原子的尺度上,量子作用才会有意义。如果没有特殊仪器,我们根本不可能观察到那么小的尺度,即使是具有高分辨率的电视或电脑显示器的像素通常都小得我们根本看不见。

量子力学如此奇怪的另一个原因是,我们看到的只是大量原子的集合,这么多原子,足以让经典物理掩盖量子的作用。通常,我们看到的光也是大量光量子的集合。尽管眼睛的感光器官非常灵敏,足以捕捉到光的最小单位——单个量子,但是通常因我们的眼睛要处理这么多的量子,以至于任何可能的量子效应都被更明显的经典行为淹没了。

如果说量子力学让人难以解释,那也有充足的理由。量子力学意义深远,它足以容纳经典物理的预言,但反过来并非如此。在许多情况下,例如,当涉及大物体时,量子力学与牛顿经典力学的预言是一致的,但没有一个尺度可以让经典力学作出量子预言,因此,当我们试图用熟悉的经典术语和概念去理解量子力学时,我们必然是要遇到麻烦的。试图用传统的观念去描述量子作用,就好像是要以100个英文单词为限去翻译法语,以这么有限的英文词汇,常常只能含糊地解释某些概念和词语,而有一些则根本无法表达。

量子力学的先驱之一,丹麦物理学家尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)意识到,要描述原子内部的活动,人类的语言远远不够。他在回顾这一主题时,讲了他的模型是如何“像图画一样,本能地闯进了他的脑海”。正如物理学家沃纳·海森伯(Werner Heisenberg)解释的:“我们只记得,通常的语言完全失去了作用,在物理学领域里,语言已毫无意义。”

因此,我不会尝试用经典模型去描述量子现象,相反,我要描述一些使量子力学与以前的经典理论如此不同的、重要的基本假设和现象,我们会逐个回忆那些对量子力学及其发展作出贡献的重要发现和见解。尽管这一讨论大致遵循着它们的历史顺序,但我真正的目的是要把量子力学内在的许多新观点、新概念逐一地介绍给大家。

起源:一切就像“卡路里灾难”那样

量子力学的发展分为几个阶段。一开始,它只是一些恰好与现象相符的、随意的假设,虽然没人知道它们为什么相符。这些突发奇想没有任何基本物理理论的支持,但的确给出了正确答案。我们现在所称的旧量子论包含的就是这些猜想,理论的基本假定是:像能量和动量这样的物理量不可能是任意值,而只可能限于一组离散的、量子化的数值。

量子力学由粗陋的旧量子论发展而来,它肯定了我们很快就会遇到的神秘的量子化猜想。更重要的是,量子力学给出了一个明确的程序,预言了量子力学体系会怎样随时间演变,这大大增加了理论的威力。但量子力学最初也只是摸索,因为没人知道后面的发展会怎样,开始的时候,量子化假设就只有这点内容。

旧量子论开始于1900年,德国物理学家马克斯·普朗克提出,光如砖块一样,也只能以某些量子单位配给。根据普朗克的假设,任何特定频率的光所包含的总能量只能是那个基本能量单位与其特定频率的乘积。这个基本单位等于一个常量乘以频率f,这个常量就是我们现在所称的普朗克常数h,那么有着特定频率f的光的能量就可能是hf、2hf、3hf,等等,但根据普朗克的假设,不可能介于两者之间。光与砖不同,因为砖的量化是我们随意假定的,它不是最根本的——砖还可以一劈两半,而光必然会有一个不可再分的既定频率的最小能量单位,它是一个永远不会出现中间值的能量。

普朗克最初提出这一颇具先见之明的非凡建议,是为了解决一个理论难题,称作黑体紫外光[15]灾难。黑体[16]如一块煤,是一种能吸收所有辐射然后再把它辐射出来的物体,它所放射的光的总量和其他能量取决于它的温度。一个黑体的物理属性完全体现在它的温度上。

但是,关于黑体辐射的光,经典预言是有问题的:经典计算预测的高频率辐射所放射的能量,要远远大于物理学家的观察和记录。测量显示,黑体的辐射并非由不同频率平等奉献,高频率反而比低频率贡献更少,只有低频率才可以放射出显著的能量,因而,放射性物体是“红热”(red-hot)而不是“蓝热”(blue-hot)。但经典物理学却预言了大量的高频率辐射。事实上,放射的总能量中,据传统推理所预测的辐射是有限的,传统物理学面临着一个紫外光灾难问题。

解决这一两难境地的权宜之计是,假设黑体辐射的能量全部是由低于一个上限值的频率所贡献的。普朗克对这一可能不以为然,他偏重于另一假设:光是量子化的,而这一假设显然同样的随意。普朗克的理由如下。

如果任一频率的辐射包含的都是一个基本辐射单位的整数倍,那么,因为基本能量单位太大,高频率的辐射根本就不可能发出。因为光量子单位所包含的能量与频率成正比,高频率辐射即便是只有一个单位,也仍旧会含有大量的能量,如果频率太高,一个量子所含有的最小能量值则会因为太大而不能放出。黑体只能放射那些低频率的量子,因此普朗克的假设就杜绝了过高频率的辐射。

有一种比喻可以帮助我们理解普朗克的逻辑。你可能在聚餐时遇到过这样的人:该点甜点了,他们却拒绝。因为害怕进食太多会增肥的食品,所以即使嘴上很馋,他们也很少给自己点甜食。如果服务生说甜点其实很小,那他们可能就会点上一份,但如果份量大,再切成一块块的蛋糕或冰激凌、布丁什么的,他们就干脆不要了。

面对这种情形,会有两种人:艾克属于第一种,他很有节制,而且确实不喜欢甜食。如果甜点太大,艾克根本就不会去吃它。而我则属于另外一种,阿西娜也一样,这种人觉得甜点太大了,因此自己就不点了,但又做不到像艾克那样拒绝美食,然后又会忍不住诱惑,就从每人的盘子里分一点。就这样,即使阿西娜拒绝给自己点甜食,但最终吃下去的却一点儿也不少。如果阿西娜与很多人一起吃饭,那么,从每个人的盘子里她都尝一点,最终她就会遭受不幸的“卡路里灾难”。

根据传统理论,黑体就像是阿西娜一样,它会发出任何频率的小量的光,使用经典推理方式的理论学家因此就会预测到“紫外光灾难”。为避开这一困境,普朗克提出的黑体就像是那种绝对饮食有度的人,就像艾克一样,他绝对不会去吃一点甜食。

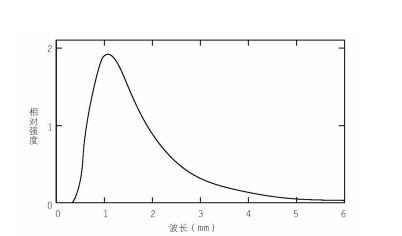

黑体的表现会严格遵守普朗克的量子规则,它只会以量子能量单位发出一定频率的光,能量值等于常数h乘以频率f。如果频率太高,能量量子会变得太大,那个频率的光就不能发出,因此,黑体发出的辐射大部分都是低频率的,高频率会被自动排除。在量子理论里,一个黑体不会发出大量的高频率辐射,因此,它发出的辐射要远远小于经典理论的预言。如果一个物体发出辐射,我们称它的辐射模式为光谱(见图6-1),即物体在每一频率每一温度会释放多少能量。某些物体的光谱,比如恒星,就与黑体光谱类似,我们在许多不同温度下测量过这样的黑体光谱,它们都符合普朗克的假设,图6-1显示,黑体所发出的辐射都是低频率的,到了高频率,辐射则关闭了。

图6-1 宇宙里一个微波背景的黑体光谱。黑体光谱显示了辐射物体在固定的温度值下所发出的所有频率的光的总量,要注意的是,光谱里摒除了高频率的光。

20世纪80年代以来,实验宇宙学最为杰出的一个成就就是,黑体光谱测量越来越精确,它记录了宇宙产生的辐射。最初,宇宙是一个火热的、大密度的、包含高温辐射的火球,此后,宇宙膨胀,辐射大大冷却下来。这是因为随着宇宙的膨胀,辐射的波长也会增长,而波长越长则对应频率越低,频率越低则能量越低,能量越低则温度越低。宇宙现在所包含的辐射就像是一个绝对温度只有2.7K的黑体所产生的辐射——这比其初始状态凉快多了。

卫星最近测量了这一宇宙微波背景辐射(见图6-1),它看上去与一个绝对温度为2.7K的黑体光谱完全一致,这一测量显示的偏差要小于万分之一。事实上,这一遗留的辐射是迄今所测得的最为精确的黑体光谱。

1921年,当普朗克被问及他是怎么想到光是量子化的这一奇异假设时,他回答道:“这纯属走投无路才做的假设。6年来,我一直在研究黑体理论,我知道这是一个根本性问题,而且我知道答案,我必须不惜一切代价找到一个理论性的解释……”[17]对普朗克来说,光量子化是一种工具,一个对正确的黑体光谱进行胡乱组装的机器。以他的观点,量子化不一定是光本身的属性,但可能是辐射光的某种原子属性。尽管普朗克的臆测迈出了理解光量子化的第一步,但他自己却从未完全领会它。

5年以后,也就是1905年,爱因斯坦对量子理论作出了重大贡献——他确定光量子是真实的东西,而不仅仅是抽象的数学概念。那一年是爱因斯坦非常忙碌的一年,他提出了相对论、通过研究物质的统计性质帮助证实了原子和分子的存在、给出了量子论的有效解释——所有这些都是他在瑞士伯尔尼专利局工作期间完成的。

爱因斯坦利用光量子假说解释了被称作光电效应的现象,由此提高了光量子假说的可信度。实验者把同一频率的辐射照向物质,辐射会放出电子。实验显示,若用更多的光(这意味着携带更大的能量)集中射向物体,并不能改变所放出电子的动能(运动能量)最大值。这有悖于我们的直觉:参与能量越多,所产生的电子也必然会有越大的动能。由此,电子动能的限度就成了一个谜,为什么电子不能吸收更多的能量?爱因斯坦的解释如下。

辐射是由单个的光量子组成的,只有某些特定量子会将其能量贡献给特定的电子,供给某个电子的光就像是一枚导弹,而不像枪林弹雨。因为只有一个光量子能击发出电子,因此再多的参与量都不能改变被发出电子的能量。加大参与量子的数量,只会使光发射出更多电子,但不能影响单个电子的能量最大值。

爱因斯坦以固定大小的能量包来解释光电效应,这些固定大小的能量包即光的量子单位。经过这样的解释,被发出电子的动能最大值总是不变的属性就变得容易理解了——一个电子所拥有的最大动能是固定的,就是它接收到的光量子的能量减去将电子从原子中击发出来所需要的能量。利用这一逻辑,爱因斯坦导出了光量子的能量。他发现,它们的能量取决于参与光的频率,这与普朗克预测的完全一致。对爱因斯坦来说,这就是光量子真实存在的确切证据。他的解释给出了一幅有关光量子的非常具体的景象:一个光量子击中一个电子,电子由此被击发出来。正是这一成就(而非相对论)使爱因斯坦获得了1921年的诺贝尔物理学奖。

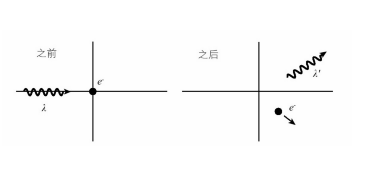

但奇怪的是,尽管爱因斯坦承认光量子单位的存在,却不愿接受这些量子是无质量的粒子,即它们虽然携带能量和动量,却没有质量。关于光量子粒子特征的第一个有说服力的证据,是1923年的康普顿散射(Compton Scattering)测量。在此实验中,一个光量子击中一个电子,然后产生散射(见图6-2)。通常,你可以通过测量粒子碰撞后的偏转角度来测得粒子的能量:如果光子是没有质量的粒子,当它们与其他粒子如电子碰撞时,就会表现出一种特定的活动方式。而测量显示,光量子的表现确实就像是一个没有质量的粒子在与电子相互作用,由此我们便得出了一个无可更改的结论:光量子实际是一些粒子。我们现在称这些粒子为光子。

图6-2 康普顿散射。在康普顿散射里,一个光子(λ)击中一个静止的电子(e-)而产生散射,并表现为不同的能量和动量。

爱因斯坦拒绝接受光量子理论,这确实令人费解,因为这一理论恰是在他帮助之下创立起来的。但相比普朗克的反应,他的表现又不那么令人吃惊了:对爱因斯坦量子化的建议,普朗克干脆不信。尽管普朗克和其他几个人对爱因斯坦的许多成就都赞赏有加,但这次他们的热情却有所保留。普朗克甚至说过,多少有点儿贬低的意思:“他的猜测并未言中,比如他的光量子假说也错失了目标,但这对他并不能造成多少影响,因为即使在一个最为确定的学科里,想要引进一个全新的观念而又不冒任何风险根本是不可能的。”不要搞错,爱因斯坦的光量子假说可是正中目标,普朗克的言论只是反映了爱因斯坦见解的颠覆性特征,以及科学家们最初不情愿接受的事实。

发现原子

量子化与旧量子论的故事并未在研究过光之后就结束,结果发现,原来所有的物质都是由基本量子构成的。尼尔斯·玻尔是第二个站到量子假说队列里的人,在他的研究中,他将量子用于一个早已确立的粒子——电子。

玻尔对量子力学的兴趣,部分源于他当时正试图弄清楚原子的神秘性质。19世纪有关原子的概念模糊得令人难以置信:许多科学家根本不相信原子的存在,只不过把它当作一种有用的启发式教学工具,而这又没有现实基础。即便有些科学家真的相信它存在,却又把它们与分子混淆。而我们现在知道,分子是由原子组成的。

直到20世纪初,原子的真正属性和构成才被人们广泛接受,问题的部分原因是,希腊词汇“原子”的本意是“不可分割的东西”,因此人类对原子的最初定位就是一个不可改变、不可分割的事物。但到19世纪,随着物理学家对原子行为有了更多的了解,他们开始意识到这一观点肯定是错的。

到19世纪末,人们已正确测量了原子的一些属性,如放射性和光谱线(spectral lines)——光被发出和吸收的特定频率,而这两种现象都显示原子是能够改变的。在此基础之上,1897年,J.J.汤姆逊(J.J.Thomson)发现了电子,并提出电子是原子的组成部分,这意味着原子一定是可以再分的。

到20世纪初,汤姆逊综合当时的原子观察,合成了他的“梅子布丁”模型(plua pudding),这个名称源于一种把水果丁分散地嵌在蛋糕里的英式甜点。他提出,有一种带正电的成分遍布整个原子(蛋糕部分),而带负电的电子(水果)则镶嵌于其中。

1910年,新西兰人欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford)证明了这一模型是错误的。当时,汉斯·盖革(Hans Geiger)和他的一个研究生欧内斯特·马斯登(Ernest Marsden)进行了由卢瑟福提议的实验。他们发现了一个坚实、紧密的原子核,远比原子小。

氡222(一种镭盐放射性衰变所产生的气体)放出了我们现在称为氦核的阿尔法粒子。物理学家通过发射出原子中的阿尔法粒子并记录阿尔法粒子散射的角度,发现了原子核的存在。只有存在一个坚实、紧密的原子核时,才会产生他们记录的这种急剧的散射,一个分散的、弥漫于整个原子的正电荷根本不可能将粒子打得如此分散。用卢瑟福的话来说:“这可能是我一生中见过的最不可思议的事了:就好像你朝一张卫生纸发射了一枚长38厘米的炮弹,而它竟然反弹回来并击中了你。这真是太令人难以置信了!”

卢瑟福的结果推翻了“梅子布丁”模型,他的发现意味着正电荷不是遍布于整个原子的,相反,它被局限于一个极小的内核中。而且肯定有一个坚实的核心组成部分——原子核。根据这幅图像,原子的组成就是:电子沿轨道围绕着中心一个小原子核旋转。

2002年夏天,我参加了弦理论的年会,碰巧那年会议在剑桥大学的卡文迪什实验室召开。许多重要的量子力学先驱,包括两名领军人物卢瑟福和汤姆逊都在这里完成了他们的重要研究。装饰走廊的是早年那些令人兴奋的回忆,游览走廊的工夫,我听说了许多有趣的故事。

例如,中子的发现者詹姆斯·查德威克(James Chadwick),他学物理只是因为不好意思承认自己在等待录取时排错了队;汤姆逊当实验室主任时很年轻,有封贺信是这样写的:“请原谅我的失误,没有致函祝您像一个教授那么成功、愉快,因为您当选的消息对我是天大的惊喜,以至于都忘了要这么做。”(物理学家也并不总是大度有礼。)

但是,尽管20世纪早期在卡文迪什和别的地方,一幅清晰的原子图像已经建立,但其表现出来的组成成分却几乎击溃了物理学家最根本的信念。卢瑟福的实验提出,原子是由一个原子核与沿轨道绕其运行的电子组成的。这幅图像,尽管简单,却有着不幸的缺陷:它必然是错误的。

经典电磁学理论预言,如果电子沿圆形轨道运行,那么它们会通过发射光子辐射能量(经典的说法是电磁波辐射)。因此,光子会带走能量,留下能量更小的电子,它旋转的圆形轨道会越来越小,就这样螺旋转着绕向中心。实际上,经典电磁学理论预言原子不可能是稳定的,而且不到一纳秒就会坍缩。原子稳定的电子轨道完全是个谜:为什么电子没有丢失能量,并螺旋地向中心的原子核落下去?

要解释原子的电子轨道,需要与经典论证彻底决裂。为找到通向这一必然结论的合理逻辑,探索者们发现了经典物理学的缺陷,只有发展量子力学才能弥补这一缺陷。尼尔斯·玻尔提出的就是这样一个革命性的建议,他将普朗克的量子观念延伸到了电子,而这也是旧量子论的基本组成部分。

原子的电子轨道

玻尔确定电子不可能在任何旧轨道上运行:电子轨道的半径必然满足他提出的公式。他发现这些轨道全凭幸运和天才的猜想。他认为,电子的行为必须像波一样,这就意味着它们在绕原子核运动时会上下振动。通常来讲,一个特定波长的波每经过一段特定距离就会上下振动一次,这个距离就是波长。那么绕着一个圆运动的波同样也有其相应的波长。在这种情况下,波长就确立了波在绕着原子核旋转动时上下振动一次的弧度。

在固定半径轨道上运行的电子不可能有任意波长,而只能有一个特定的波长,以使它能以固定的次数上下振动。这就隐含了确定允许波长的法则:波在确定电子轨道的圆上旋转时,上下振动的次数一定是一个整数(见图6-3)。

图6-3 根据玻尔量子假说,一个电子波的可能模式。

尽管玻尔的提议非常激进,而其意义又非常含糊,但他的猜想却似乎真的起到了作用。如果正确,它就保证了稳定的电子轨道:只允许存在某些特定的电子轨道,不允许出现中间的轨道;如果没有外来作用使电子从一个轨道跳向另一轨道,那么电子就没有办法向中心的原子核移动。你可以把一个有着特定电子轨道的玻尔原子想象成一座多层建筑,在这个建筑里,你只能在二层、四层、六层等双数楼层里活动,因为你不可能踏足中间的楼层如三层和五层——你永远只能被限制在你所在的双数楼层上,没有办法下到底楼走出去。

玻尔的波真是一个天才的设想。他没有说自己明白它的含义,他作出这一猜想只是为了给稳定的电子轨道找到解释。但他建议里的量子特征使它可以得到验证,尤其是,玻尔的假说正确预言了原子光谱。光谱线给出了一个未电离原子发出和吸收的光的频率,未电离原子指的是一个中性原子,它的所有电子携带的净电荷为零。物理学家注意到,光谱线显示的是一个条纹状的图案,而不是一种连续的分布(即所有频率的光都有)。但没人知道这是什么原因,也没人知道为什么恰恰会是他们见到的这些频率。玻尔用他的光子假说解释了为什么光子的发出和吸收恰好是这些测到的频率。

尽管电子轨道对孤立的原子是稳定的,但当一个恰当频率(根据普朗克的理论,是恰当能量)的光子释放或是带走能量时,是能够改变电子轨道的。

玻尔使用经典物理学的推理方式计算了遵守他的量子假说的电子的能量,从这些能量中,他预言了由只含有一个电子的氢原子所发出和吸收的光子的能量,即频率。玻尔的预言是正确的,这些正确预言大大增加了他的量子假说的可信度,也正因如此,爱因斯坦和其他科学家才相信玻尔一定是对的。能发射和吸收因而也能改变电子轨道的量子包,借前面多层建筑的比喻,可以被比作放在窗户外面的绳子的长度。如果每条绳子的长度恰好是从你所待的楼层到另一双数楼层所需的长度,而那层楼的窗户又是开着的,那么绳子就为转换楼层提供了工具。但这种转换只能在双数楼层之间。同样的道理,光谱线只能表现出某些特定的值,即占据容许轨道的电子之间的能量差。

即便玻尔没有为他的量子化条件提供任何解释,但他显然是正确的。人们测量了许多光谱线,而他的假设可以用来再现它们。如果说这种一致只是巧合,那也太神奇了。终于,量子力学证明了他的假设。

粒子的使命恐惧

尽管量子假说非常重要,但只有在法国物理学家路易·德布罗意(Louis de Broglie)和奥地利籍物理学家欧文·薛定谔及德裔物理学家马克斯·玻恩(Max Born)取得一定的进展后,量子力学中粒子与波的联系才渐渐变得明朗起来。

德布罗意提出了一个伟大的建议,他转变了普朗克的量子假说,由此跨出了关键的第一步:旧量子论的自由漫步终于迈向了真正的量子力学理论道路。普朗克把量子与辐射波联系起来,而德布罗意(像玻尔一样)假想粒子也可以像波一样活动。德布罗意的假说意味着粒子也可以表现出像波一样属性,而这些波又是由粒子的动量所决定的。(对低速运动来说,动量即质量乘以速度;对所有速度,动量告诉我们物体会如何回应外力。尽管在相对论速率里,动量是一个更为复杂的质量与速度的函数,但它适用于高速的动量推广,也指示了相对论速率的物体会怎样回应外力。)

德布罗意假定,动量为P的粒子关联着一个其波长与动量成反比的波,即动量越小,波长越长;波长还与普朗克常数h成正比。[18]德布罗意建议的背后含义是,一个振动激烈的波(即有很小的波长),相比一个振动迟缓(有较大的波长)的波携带着更大的动量;较小的波长意味着更快的振动,德布罗意为它赋予了更大的动量。

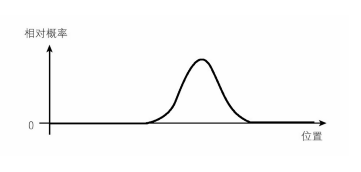

如果你觉得这种粒子——波的存在很令人迷惑,那是因为它的确如此。当德布罗意第一次提出他的波时,没人知道它们有什么用。马克斯·玻恩提出了一个惊人的解释:波是一个位置函数,它的平方给出了在空间的任一位置找到一个粒子的概率,[19]他称其为波函数。马克斯·玻恩认为,粒子不可能固定,而只能以概率来描述,这与经典的设想有着天壤之别。它意味着,你不可能知道粒子的确切位置,只能确定在某些地方找到它的概率。

但即便量子力学的波描绘的只是概率,量子力学还是能预言波随时间的确切演化方式:给定任一时间的值,你就可以确定它在以后时间里的值。薛定谔创立了波动方程,它显示了与量子力学的粒子相关的波的演变。但找到一个粒子的概率有什么意义?这是一个令人迷惑的观点,毕竟没有分数粒子这样的东西。在当时,用波来描述粒子是(在某种意义上,现在依然是)量子力学最令人吃惊的观点,尤其是人们都知道粒子的活动就像是一个台球,而不是像波。这样看来粒子说与波动说似乎是不可调和的。

要解决这一明显的矛盾,你需要了解这样一个事实:用一个粒子永远无法探测到粒子的波动特征。当你探测单个粒子时,只能探测到它处在某个特定的位置上。为了能勾画出完整的波,你需要许多相同的电子,或多次重复一个实验。即使每个电子都关联着一个波,一个电子也只能测得一个数字。但如果你能准备大量的相同电子,就会发现在每个位置上的电子的分布与量子力学给定的电子的概率波成正比。

单个电子的波函数告诉我们,有着同一波函数的许多同样的电子会如何表现。任何单个电子只能出现在一个位置上,但如果有许多相同的电子,它们就会呈现像波一样的位置分布图。波函数显示的就是一个电子出现在那些位置上的概率。

这好比是人群的身高分布,每个人都有各自的身高,但分布图显示的则是个体具有某特定身高的可能性。同样的道理,即便一个电子的表现像是粒子,但是许多电子就会形成一个由波来描述的位置分布图;不同的是,单个电子也仍然关联一个波。

图6-4显示的是一个电子的概率函数,这个波给出了在某一特定位置上找到一个电子的相对概率。我画的曲线在空间的每一点(或沿一条线的每个点,因为纸是平面,我只能画出空间的一个维度)上都有具体的值。如果我能多次复制同一个电子,那么我就能得到电子位置的一系列测量结果,进而就会发现我所测量的这个电子出现在某个特定位置上的次数与这一概率函数成正比:测量值越大,电子越有可能出现在那个位置上;测量值越小,电子越不可能在那里出现。波反映了许多电子的累积效应。

图6-4 一个电子的概率函数。

即使你用了许多电子来勾画一个波,但是量子力学的特殊之处在于,单个电子也可以用波来描述。这就意味着,你永远也不可能确定地预测到这个电子的所有事情:如果你测得了它的位置,你会发现它是处在一个特定的点上的;但在你作出这个测量之前,你只能预测这个电子有一定的概率会在那个地方出现,而不能确切地说出它最终会出现在哪儿。

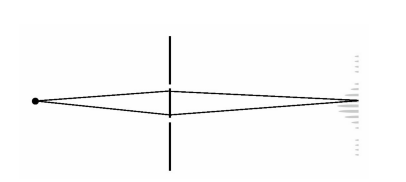

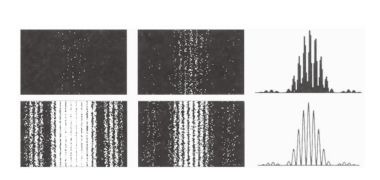

这一波粒二象性由著名的双缝实验得出,篇首故事里伊莱特克拉的不明来历指的就是双缝实验。以前,双缝实验只是物理学家的思想实验,用以说明电子波函数的含义和结果。直到1961年,德国物理学家克劳斯·琼森(Claus Jonsson)才在实验室里完成了这一实验。实验的组成是:一个电子发射器发出电子,穿过有两条平行狭缝的隔板(见图6-5),电子穿过狭缝,射到隔板后面的一个屏幕上,由屏幕记录下来。

这个实验本意是要效仿19世纪中期的一个相似实验,那个实验显示了光的波动特征。当时,英国医生、物理学家以及埃及古物学家托马斯·杨(Thomas Young)[20],将一束单色光穿过两个狭缝打在屏幕上,以观察光在屏幕上形成的波状图案。那一实验显示,光的表现就像波一样。用电子来做同样的实验的关键是,看你将怎样观察电子的波动特征。

图6-5 精心设计的电子双缝干扰实验。电子可以穿过两个狭缝中的任一个,最终射到屏幕上,记录在屏幕上的波状图案就是两条路径相互干扰所产生的结果。

事实上,如果你用电子做双缝实验,那么便会看到与托马斯·杨在光里所看到的同样的现象:狭缝后的屏幕上出现的是波动图案(见图6-6)。在光的例子里,我们理解波是由干扰引起的:一些光通过这条狭缝,而另一些光通过另一条狭缝,由此记录下的波状图案反映的就是两者之间的干扰。那么,波状图案对电子又意味着什么?

屏幕上的波状图案告诉了我们一个有悖于直觉的事实:我们应该会想到每个电子都通过了两个狭缝。对于单个电子,你不可能了解它所有的事情,任何一个电子都有可能穿过其中的一个狭缝。即便每个电子的位置在它们到达屏幕时都被记录了下来,但没人知道一个特定的电子究竟是从哪个狭缝穿过的。

图6-6 双缝实验记录的干扰图案。左边的四块镶板由左上起顺时针依次显示的是:50、500、5 000、50 000个电子射过狭缝时所看到的图案。右边曲线是将电子数量的分布(上面的曲线)与通过两条狭缝可能形成的一个波状图案相比较,它们几乎是完全相同的,这表明电子的波函数真的像波一样。

量子力学告诉我们,一个粒子从其起点到终点可以采取任何可能的路径,粒子的波函数就反映了这一事实,这是量子力学的众多新奇特征之一。与经典物理学不同,量子力学并不为一个粒子明确指定运动轨迹。

但当我们已经知道了电子是粒子,那么双缝实验又是怎样表明单个电子会像波一样活动的?毕竟,没有像半个电子这样的东西,被记录下的任一电子都有它特定的位置。事情究竟是怎样进行的?答案就是我之前说过的:只有在记录许多电子时,你才能看到波的图案。每个单独的电子都是一个粒子,它打在屏幕上只能有一个位置,但许多电子被射在屏幕上的累积效果就是一个经典的波状图案,反映了有两条电子途径干扰的事实。在图6-6中,你就可以看到。

波函数给出的是一个电子可能击在屏幕上某个特定位置的概率。一个电子可能会出现在任何地方,但你在某个特定位置找到它的概率是一定的,这个概率由波函数在某点的值决定。许多电子一起形成一个波,假设电子通过两个狭缝,你就会得到同样的波。

1970年,日本的外村彰(Akira Tonomura)、意大利的佩尔基奥基奥·默里(Piergiorgio Merli)、朱利奥·波济(Giulio Pozzi)和奇安弗兰科·米西罗利(Gianfranco Missiroli),在真正的实验里清晰地观察到了这些,他们令电子一个个地穿过狭缝。当越来越多的电子被打到屏幕上时,一个波的图案就形成了。

你可能会感到奇怪,像波粒二象性这么戏剧性的东西,为什么直到20世纪才被人们注意到?例如,为什么人们没有早一点注意到光虽然像波,但实际是由一些独立的小东西——光子组成的?

答案在于,没人(除非超人)能看到单个光子[21],因此,量子力学的作用就不容易察觉。通常的光看起来也不像是由量子组成的,我们看到的都是形成可见光的光子束。而大量的光子在一起表现得就像一个经典的波。要观察光的量子特征,你需要一个很弱的光子源,或一个精心设计的系统。如果有太多的光子,你就不能区分单个光子的效果。在经典光里,因为包含许多光子,再加进一个光子,也根本不足以造成任何差别。你的灯泡表现的都是经典现象,即使它多发出一个光子,你也根本不会注意到。只有在精心设计的系统里,你才会观察到量子现象的细节。

如果你不相信这最后一个光子实际是无足轻重的,那就想想你投票时的感觉吧。成千上万的人都参与了投票,当你知道你这一票根本不足以对结果造成任何影响时,你还愿意费时费力地去投这一票吗?单个人的投票结果一般会被淹没在人群中。即便选举结果由许多单个选票的累积作用所决定,但单张选票却很少能改变结果。但有一个著名的例外:佛罗里达,那是一个“摇摆州”,当重复投票时有可能会产生不同结果。让我们把这对比再推进一步,你可能也看到了,只有在量子力学上——还有在佛罗里达,它的表现就像一个州量子——重复测量还真的会产生不同的结果。

海森伯的不确定性原理

物质的波特征有许多含义有悖于常理,现在我们从电子的不确定性转向海森伯的不确定性原理,这也是物理学家和人们茶余饭后津津乐道的话题。

德国物理学家沃纳·海森伯是量子力学的先驱之一。在他的自传里,他讲述了在慕尼黑神学培训学院总部驻扎期间,自己如何萌生了有关原子和量子力学这一革命性观点的。1919年,他被派驻在那里对抗巴伐利亚。枪击事件平息以后,他坐在学院的屋顶上看柏拉图的《对话录》,尤其是《蒂迈欧》。柏拉图的教义使海森伯相信:“为了阐释物质世界,我们需要了解其最小的成分。”

海森伯憎恨年轻时代周围世界的喧闹与躁动,他希望能回到“普鲁士时代,那时人们的生活原则是:个人抱负要服从国家事业,人们生活简朴、正直廉洁、英勇无畏、克己守时”。但海森伯的不确定性原理却无可否认地改变了人们的世界观。也许是海森伯生活的动荡年代将他带上了一条革命的科学道路,却非政治道路。无论是怎样一种状况,我还是觉得多少有点好笑,不确定性原理的作者竟是有着这样一种矛盾性格的人。

不确定性原理告诉我们,某些成对的物理量不可能同时被准确测量到。这与经典物理学截然不同,经典物理学认为,至少在理论上,只要你愿意,就可以准确地测量一个物理系统的所有特征,如位置和动量。

对这些特定的物理量,先测量哪一个,是至关重要的。例如,如果你先测量位置,然后再测量动量(这个量既给出了速度也给出了方向),得到的结果会和你先测量动量再测位置是不同的。而在经典物理学中不会有这样的情形。当然,我们习惯的情形也都不会这样。只有在量子力学里,测量顺序才会对结果有影响。而且,根据不确定性原理,对测量顺序会产生影响的两个量的不确定性相乘总会大于一个基本常数,即普朗克常数h,它的值是6.582×10-25 GeV秒。[22]如果你执意要非常准确地知道位置,那么你就不可能同样准确地知道动量,反之亦然。无论你的测量工具有多精密,也无论你尝试过多少次,你永远不可能同时将两个量都进行精确的测量。

普朗克常数在不确定性原理中的出现,有着重大的意义,因为它是一个只在量子力学中出现的量。回想一下,根据量子力学,一个有着特定频率的粒子的能量等于普朗克常数乘以频率。如果经典力学统领世界,那么,普朗克常数的值等于零,而且根本不会有基本量子。但以真正的量子力学来描述世界,普朗克常数则是一个非零的固定值,而且这个数值告诉了我们不确定性的存在。

从理论上讲,任何单一的量都可以精确地被测量到。有时,物理学家用波函数坍缩来明确指出某种东西已被精确地测量,因而有确定的值。“坍缩”一词描绘的是波函数的形状,它不再扩展,而是在某一特定位置上有了一个非零的值,因为这以后测得其他值的概率是零。在这种情况下(一个量已被精确测量),不确定性原理告诉我们,在测量了一个量之后,对不确定性原理中的另一个与之成对的量,你会一无所知。对另一个量的值,你的不确定性是无限的。当然,如果你先测量第二个量,那么第一个量就是你事先所不知道的。无论哪种方式,对一个量你知道得越精确,另一个量的测量就必然越不精确。

在本书中,我们不去探究不确定性原理的详细推导过程,但对其来源,我们还是简单了解一下,这些对后面的内容并非至关重要,所以,如果你不感兴趣,大可直接跳到下一部分。但也许,你对不确定性的基本推理,还想知道得更多一点。

在这一推导中,我们集中来看时间-能量不确定性,因为这个较容易理解和解释。时间-能量不确定性原理把能量(根据普朗克假设,也指频率)的不确定性与表征系统变化率的时间间隔联系起来了。也就是说,能量不确定性与表示系统变化的典型时间的乘积总会大于普朗克常数h。

当你打开电灯听到附近收音机的静电噪声时,时间-能量的不确定性就出现了。打开开关,会引发各种频率的无线电波,这是因为通过电线的电量突然发生变化,因此能量(由此引起频率)也会发生很大变化,你的无线电由此把它当作静电干扰。

为理解不确定性原理的来源,我们来看另一个截然不同的例子:滴水的水龙头。[23]我要说的是,要确定水龙头滴水的准确速度,你需要长时间的测量,这就非常类似于不确定性原理的断言。一个水龙头和流过的水量,涉及许多原子,这是一个非常复杂的系统,不可能显示出可观察的量子力学作用,因为它们已被经典过程所淹没。但有一点是不变的,即越是要精确地测量频率,就需要越长的时间来测量,而这正是不确定性原理的核心。因为在一个精心设计的量子力学系统里,能量和频率是互相关联的,因此量子力学的一个系统会将这种相互依赖的关系再延伸一下。这样,频率不确定性与测量时间的长短(就如我们马上就要看到的)之间的关系,就转化为能量和时间之间的不确定性关系。

假设水的滴落速度是大约每秒1次。如果你的秒表精确度是1秒,即你至多会让它在1秒内停下,那你测得的速率会怎样?如果你等上1秒钟,看到落下1滴水,你就会认为可以由此得出结论:水龙头的滴水速度是每秒1次。但如果你的秒表只能在1秒内停下,你的观察就不能明确地告诉你,测量水龙头滴水花了多长时间。如果你的秒表滴答了1下,那么,时间有可能是稍稍多于1秒,甚至也有可能是接近2秒,那么在1秒和2秒之间,水龙头滴水的准确时间究竟是几秒呢?如果没有更为精确的秒表或是更长的测量时间,你就找不到更为满意的答案。用这个秒表测量,你只能得出这样的结论:水的滴落速度可能介于1秒1次或者2秒1次之间。如果你说水的滴落速度是每秒1次,那么从根本来讲,测量误差可能会达到100%。也就是说,你只有两种可能,要么对,要么错,你出错的可能是一半对一半。

但是,假设在做这一测量时,你等了10秒钟,那么在秒表滴答了10次之后,测得水滴了10次。用这只精确度只有1秒的表,你只能推测出10滴水滴落所花的时间大约在10~11秒之间。你的测量仍旧是水的滴落速度:大约是每秒1次,而这次的误差就只有10%了,因为你等了10秒钟,测量的频率达到1/10秒之内。注意,你测量所花的时间(10秒)与频率的不确定性(10%或0.1)的乘积大约是1。再注意,在上一例里,你的频率测量误差可能更大(100%),但是所花时间更短(1秒),频率的不确定性与测量所花时间的乘积,大约也是1。

你可以沿着这一思路继续下去:如果要进行100秒的测量,那么,所测得的滴水频率可能精确到1/100;如果测量水的滴落长达1 000秒,那么测量的频率可能精确至1/1 000。在所有这些情况中,测量的时间间隔与测量频率的精确度的乘积总是1。[24]

时间-能量不确定性原理的核心在于,越想测得更为准确的频率,所需花费的时间就越长。要使频率的测量越来越精确,就必须测量更长的时间。时间与频率的不确定性乘积大约总是1。[25]

现在让我们完成这一简单的不确定性原理的推导,如果你有一个足够简单的量子力学系统,如一个光子,它的能量就等于普朗克常数h乘以频率。对这样一个物体,你测量能量的时间间隔与所测得的能量的误差的乘积总会超过h。只要你愿意,可以尽可能准确地测量能量,但这个实验就相应需要更长的时间。这就是与我们刚才所推导的同样的不确定性原理,唯一不同的就是多转了一道弯,增加了能量与频率的量子关系。

两个重要的能量值及其在不确定性原理下的意义

至此,我们已基本完成了量子力学基本内容的介绍。在这一节及下一节,我们将回顾量子力学的另外两个元素,在以后的章节中,我们会用到它们。

在这一节中,我们会讲述不确定性原理与狭义相对论的一个重要应用,不会再涉及任何新的物理原理。它探讨了两个重要能量与具有那些能量的粒子所敏感的物理过程的最小尺度之间的关系——粒子物理学家一直在用这些关系。后面一节介绍自旋、玻色子和费米子,这些概念还会出现在下一章有关粒子物理的标准模型里,而且,在后面我们探讨超对称时也会出现。

根据位置与动量的不确定性原理,位置与动量的不确定性乘积必然会超过普朗克常数。它告诉我们,任何东西——无论一束光、一个粒子或任何其他物质,或所能想象的任何系统,只要它对发生在小尺度的物理过程敏感,就必然涉及大范围的动量(因为动量必然是极不确定的),尤其是,所有对这些物理过程敏感的物体,一定包含极高的动量。根据狭义相对论,动量高,能量就高。这两个事实结合在一起就告诉我们,探索小距离尺度的唯一方式就是使用高能量。

另一种解释是,我们需要高能量来探索小距离,是因为只有波函数在很小范围内变化的粒子才会受小距离物理过程的影响。就如维米尔(Vermeer)不可能用一个5厘米宽的画笔完成他的作品,而你用模糊的视力不可能看到精妙的细节一样,如果粒子的波函数不是只在很小的范围内变化,它们也不可能对小距离内的物理过程产生反应。但根据德布罗意的观点,粒子的波函数涉及的波长很小,它的动量就很大,粒子-波的波长与其动量成反比。因此,根据德布罗意的观点,我们也可以得出这样的结论:要敏锐地测知小距离物理,就需要高动量,因而也需要高能量。

这对粒子物理学有着极为重要的意义,只有高能粒子才能感知小距离物理过程的作用。我用两个具体例子来说明那些能量会有多高。

粒子物理学家通常用电子伏的倍数来表示能量,我们将电子伏缩写为eV,就念它的字母音。1电子伏是克服一个电位能差移动一个电子所需要的能量,就好比是由一个1伏的很弱的电池所提供的能量。我在文中还会用到与它相关的单位:吉电子伏或GeV和太电子伏或TeV,1 GeV等于10亿eV;1 TeV等于1万亿eV(或1 000 GeV)。

粒子物理学家还发现,用这些单位不仅可以测量能量,也可以用来表示质量。这是因为,狭义相对论通过光速将质量、动量、能量联系了起来,而光速是一个常量c=299 792 458米/秒,因此,我们可以用光速将能量转换为质量或动量。例如,爱因斯坦著名的公式是E=mc2,这意味着与一个特定的能量相关的是一个既定的质量。因为所有人都知道转换的系数是c 2,我们就可以把它包括在内,用eV来表示质量,这样一来,质子的质量用这一单位表示就是10亿eV,即1 GeV。

这种转换就好比我们常在日常生活中告诉别人“火车站离这有10分钟的路”一样,我们心里假设了一个特定的转换系数。如果是步行10分钟,这个距离有可能是1公里;如果是以高速路上开车的速度,那10分钟的路程有可能是16公里。你和你的对话人之间会有一个公认的转换系数。

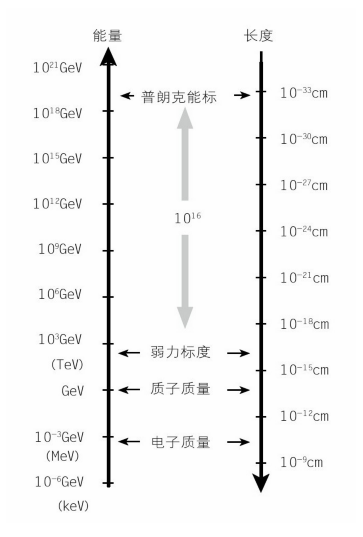

这些狭义相对论关系,连同不确定性原理,就确定了带有特定能量或质量的一个波或粒子所能经历和探测的物理过程的最小空间范围。现在,我们就将这些关系应用到粒子物理学中两个非常重要的能量上。在以后的章节里,它们会常常出现(见图6-7)。

图6-7 粒子物理学中一些重要的长度和能量标度。更大的能量(根据狭义相对论和不确定性原理)对应的是更短的距离——一个更为活跃的波对于发生在更小距离上的相互作用很敏感。引力作用与普朗克能量成反比,普朗克能量很大则意味着引力作用很微弱;弱力级能量(通过E=mc2)确立了弱力规范玻色子质量的范围。弱力长度是指弱力规范玻色子传递弱力的距离范围。

第一个能量称作弱力能标,是250 GeV。这一能量的物理过程确定了弱力和基本粒子的主要性质,更重要的是确定了基本粒子是如何获得质量的。物理学家(包括我自己)都期望我们在探索这一能量时能发现一些新的、由未知物理理论所预言的作用,并能更多地了解物质的基本结构。幸运的是,实验很快就会探索到弱力能标,而且应该很快就能告诉我们想知道的。

有时,我也会用弱力质量,它通过光速与弱力能标相联。以更为传统的质量单位表示,弱力质量标度是10-21克,但就如我刚才解释的,粒子物理学家共同认可用GeV来表示质量。

与之相应的弱力长度是10-16厘米,或一亿亿分之一厘米,这就是弱力的范围,即粒子能相互影响的最大距离。

因为不确定性告诉我们,探知小距离必须用高能量,弱力长度也就是能量为250 GeV的粒子所能探知的最小长度,这是物理过程所能影响的最小范围。如果想以这一能量探测更小的距离,那么距离不确定性必须小于10-16厘米,而这将打破距离-动量的不确定性关系。

现如今正在使用的费米实验室加速器和在日内瓦CERN建成的LHC要探索的就是直达这一尺度的物理过程,我将讨论的许多模型都将在这一能量水平产生可见的结果。

第二个重要的能量是普朗克能标——M,即1019 Pl GeV。这一能量对所有引力理论都非常重要,例如,牛顿引力定律的引力常数与普朗克能标的平方成反比。两个质量之间的引力作用很小,是因为普朗克能标很大。而且,普朗克能标是经典引力理论所能适用的最大能量。超出普朗克能标,重要的就是量子引力理论,它将量子力学和引力统一在一起。在后面的章节,当我们谈到弦理论的时候,会看到在旧的弦理论模型里,弦的张力很可能取决于普朗克能标。

量子力学和不确定性原理告诉我们,当粒子达到这一能量时,它们就能探知在微小如普朗克长度[26]的物理过程,这个微小长度只有10-33厘米。这是一个极端微小的距离,远小于我们能测得的任何长度。但要描述发生在这样微小尺度的物理过程,就需要量子引力理论,而这一理论可能就是弦理论。因此,普朗克长度与普朗克能标都将在后面的章节反复出现。

玻色子和费米子

玻色子

玻色子的命名是为了纪念印度物理学家萨地扬德拉·玻色(Satyendra Nath Bose),被称作玻色子的粒子都是整数自旋——量子力学的自旋与自转无关,玻色子的自旋可以是0、1、2等。

量子力学在粒子世界做了一个重要的划分,所有粒子被分为玻色子和费米子。这些粒子可以是基本粒子,如电子和夸克;也可以是复合体,如质子或原子核。任何粒子要么是玻色子,要么是费米子。

一个粒子究竟是属于玻色子还是费米子要取决于它们的内禀自旋,这一名称会让人产生联想,但粒子的“旋转”与实际的空间运动并无联系。如果一个粒子有自旋,是指它们的内部作用就像是在旋转,尽管实际并非如此。

例如,电子和电磁场的相互作用依赖于电子的经典旋转——它在空间的实际自转,但这种相互作用还依赖于电子的自旋。经典的旋转是由现实空间里的实际活动[27]引起的,而自旋则不同,它是一个粒子的属性:是固定的,而且有着不变的、特定的值。例如,光子是一个玻色子,它的自旋是1,这就是光子的属性,就如同光子以光速行进一样,是一个基本事实。

在量子力学里,自旋也被量子化。量子自旋值可以是0(即没有自旋),也可以是1或2,或其他任何整数的自旋,我称它们是自旋-0,自旋-1,自旋-2,如此等等。玻色子的命名是为了纪念印度物理学家萨地扬德拉·玻色(Satyendra Nath Bose),被称作玻色子的粒子都是整数自旋——量子力学的自旋与自转无关,玻色子的自旋可以是0、1、2等。

费米子自旋的量子化是量子力学出现之前人们无论如何都想象不到的。费米子得名于意大利物理学家恩里科·费米(Enrico Fermi),它的自旋是半整数,即1/2或3/2。一个自旋为1的粒子转一圈才能回到原来的结构,而自旋为1/2的粒子旋转两圈才能回到原来的结构。尽管费米子自旋为半整数倍令人感到奇怪,但质子、中子和电子等都是自旋为1/2的费米子。从根本上讲,所有我们熟悉的物质都是由自旋为1/2的粒子构成的。

大多数基本粒子都是费米子,这一性质决定了我们周围物质的许多属性。尤其是泡利不相容原理,它阐明了两个同一类型的费米子永远不会出现在同一位置。正是这一不相容原理,形成了原子化学结构的理论基础。因为有着相同自旋的电子不可能出现在同一位置,它们必须占据不同的轨道

正因如此,我才以一座有着不同楼层的建筑来做比喻。根据泡利不相容原理,不同楼层代表许多电子在围绕原子核旋转时,电子所占据的不同的量子化电子轨道。正因为这一原理,你才不会将手插进桌子,也不会掉进地球中心。桌子和你的手都有着坚实的物质结构,是因为不相容原理使物质形成了它们各自的原子、分子和晶体结构。你手上的电子与桌子的电子是相同的,所以当手拍击桌子时,电子无处可去,两种相同的费米子不可能同时出现在同一位置上,因此物质才不会坍缩。

费米子

大多数基本粒子都是费米子,这一性质决定了我们周围物质的许多属性。尤其是泡利不相容原理,它阐明了两个同一类型的费米子永远不会出现在同一位置。正是这一不相容原理,形成了原子化学结构的理论基础。因为有着相同自旋的电子不可能出现在同一位置,它们必须占据不同的轨道。

而玻色子的表现与费米子恰恰相反,它们会出现在同一位置上。玻色子就像鳄鱼——喜欢一个摞一个地叠在一起。如果你向本来就有光的地方再射去一束光,它的表现可完全不同于你空手拍桌子。光是由玻色子——光子构成的,光与光可以互相渗透,两束光完全可以射向同一位置。事实上,激光所依赖的事实正在于此:玻色子可以占据同一领地,因此允许激光生成强烈的、协调一致的光束。超流体和超导体也都是由玻色子组成的。

玻色子属性的一个极端例子是玻色-爱因斯坦凝聚:许多相同的粒子表现得像一个粒子一样——这是费米子永远无法做到的(它们不能出现在相同位置上)。玻色-爱因斯坦凝聚的实现,正是因为组成它们的玻色子不同于费米子,可以具备完全相同的性质。2001年,埃里克·康奈尔(Eric Cornell)、沃尔夫冈·克特勒(Wolfgang Ketterle)和卡尔·韦曼(Carl Wieman)因为发现玻色-爱因斯坦凝聚而获得诺贝尔物理学奖。

在之后的章节,我将不再讨论费米子和玻色子行为的具体性质。我会用到的唯一内容是,基本粒子有其内禀自旋,可以表现为向一个或另一方向旋转;而且,所有粒子的特征都可以刻画为费米子或玻色子。

●量子力学告诉我们,物质和光由一些离散的单位“量子”组成。例如,光看上去是连续的,但实际是由被称作光子的离散量子组成的。量子是粒子物理学的基础。粒子物理学的标准模型解释了已知的物质和力,它告诉我们,所有物质和力归根到底都可以用粒子和它们的相互作用来解释。

●量子力学还告诉我们,任何粒子都有一个相关的波,即粒子的波函数。这个波的平方就是在某个特定位置找到一个粒子的概率,为了方便起见,我称它为概率波,即波函数的平方,概率波的值会直接给出概率。当我们后面探讨引力子的时候,会出现这样的波,引力子即传递引力的粒子;当我们探讨卡鲁扎-克莱因模式时,概率波同样很重要,卡鲁扎-克莱因模式是沿着额外维度,即在垂直于常见维度的方向上具有动量的粒子。

●量子力学与经典力学的一个显著差别在于:量子力学告诉我们不可能确定一个粒子的路线——你永远无法知道一个粒子从起点到终点的确切路径。这告诉我们,在粒子传递力时,我们必须将它可能采取的所有路径都考虑在内。因为量子路径可能包括所有互相作用的粒子,因此,量子力学作用可能影响质量和相互作用的强度。

●量子力学将所有的粒子分为玻色子和费米子。两种不同类型粒子的存在是标准模型结构的关键,对标准模型的延伸超对称也至关重要。量子力学的不确定性原理以及其狭义相对论的关系告诉我们,我们可以用物理常数将粒子的质量、能量和动量,与具有那个能量的粒子所能经历的力或相互作用的最小区域尺度联系起来。

●两种最常用的关系包括两种能量,即弱力能标和普朗克能标。弱力能标是250 GeV(吉电子伏),而普朗克能标要大得多——1 000亿亿GeV。只有在小于10-17厘米范围之内,力才会对一个携有弱力能标的粒子产生可测量的影响。这一长度范围非常微小,但对原子核的物理过程和粒子获得质量的构造是非常重要的。

●尽管弱力长度已经非常微小,但普朗克长度还要远远小于它,只有10-33厘米,这是力对携有普朗克能量的粒子能够影响的区域范围。普朗克能标决定了引力的强度,粒子必须具备这一能量,引力才会成为强力。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。