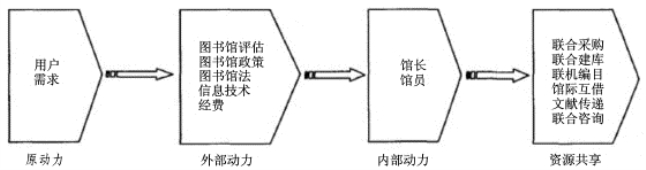

数字信息资源共享动力构成遵循事物发展的一般动力结构规律,即原动力、内部动力与外部动力。原动力来自用户需求,内部动力来自馆长和馆员,外部动力来自图书馆评估、图书馆法、图书馆政策、信息技术与标准、经费等诸多因素。

1.原动力

用户需求是图书馆开展数字信息资源共享的原动力。任何一个图书馆仅仅依靠本馆的信息资源均无法满足读者的全部信息需求,这是图书馆开展数字信息资源共享的根本动力所在。但是,大多数读者在本馆的某一信息需求行为不是持之以恒的,当用户所在图书馆的信息资源不能满足其需求时,其在本馆的信息需求即告终止。笔者曾在某大学教师和博士研究生中做过一个问卷调查,发现被调查对象在图书馆的信息资源不能满足其信息需求时,只有19%的读者向本馆请求文献传递和馆际互借,81%的读者没有提出上述要求,而在没有提出要求的读者中,49.4%是因为不知道图书馆有文献传递、馆际互借的服务项目,27%是因为等待时间太长,8.1%是因为服务不周到,5.2%是因为费用太高,9.9%是因为其他原因。因此,用户的信息需求是图书馆开展数字信息资源共享的根本动力。

2.内部动力

馆长是信息资源共享的内部动力。目前,这个内部动力在观念上已经不存在任何障碍。除了馆长外,从事数字信息资源共享具体工作的馆员也发挥着重要作用。不论是数字信息资源采集、文献传递,还是联合虚拟参考咨询,都需要相关工作者牢固树立共享观念,以积极负责的态度从事信息资源共享工作,只有如此,数字信息资源共享活动才能卓有成效。

3.外部动力

外部动力是图书馆开展数字信息资源共享的促进力量,它包括图书馆法、图书馆政策、图书馆评估、信息技术与标准、经费等方面。

(1)图书馆法。图书馆法是图书馆实践活动的准绳。对于共享意识较强的馆长来说,图书馆法中关于信息资源共享的条款可以成为其开展数字资源共享活动的依据和尚方宝剑;而对于信息资源共享意识和责任心不强的馆长来说,图书馆法是促使其参与数字信息资源共享活动的“动力”。早在1917年,美国图书馆协会就颁布了馆际互借规则。此后,分别于1940年、1952年、1968年和1980年进行了修订。1993年正式颁布了《美国馆际互借法》,2001年经修订后重新颁布J。因为这些规则和法律,美国图书馆参与信息资源共享的意识才高于其他国家,其信息资源共享所取得的成绩才举世瞩目。

(2)图书馆政策。在我国,政府的信息资源共享政策对图书馆的信息资源共享活动起着重要的推动作用。1957年,我国开展了全国范围的、跨系统的文献资源共建共享活动。这项长达10年的文献资源共建共享活动是在中央政府的政策指导下进行的。首先,具有里程碑意义的《全国图书协调方案》是在周恩来总理指示下,由国家科学规划委员会拟定并经国务院第57次会议批准通过的。同时,在《全国图书协调方案》的影响下,国家科委和文化部联合制定了《1963—1972年科学技术发展规划(草案)》,该规划的“图书部分”对全国图书馆文献资源共建共享工作提出了具体设想、明确了目标。上述文献信息资源共享政策对当时的文献信息资源共享工作起到了重要的推动和指导作用。此外,20世纪末到21世纪初相继开始建设的中国高等教育文献保障系统(CALIS)、国家科技图书文献中心(NSTL)及全国文化信息资源共享工程均是在政府政策指导下建设起来的。“211工程”是中国政府面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和重点学科的建设工程。“九五”期间,“211工程”建设内容主要包括学校整体条件、重点学科和高等教育公共服务体系建设三大部分,其中,CALIS是高等教育公共服务体系之一。“211工程”作为国家重点建设项目列入了国民经济和社会发展中长期规划和第九个五年计划。

(3)图书馆评估。图书馆评估是图书馆管理活动的一项重要组成部分,它对图书馆工作起着重要的监督和导向作用。一个完善的评估指标体系应该包括信息资源共享这一指标。目前,我国公共图书馆的评估活动已经进行三次。在公共图书馆的省、市、县级图书馆评估指标体系中,均有信息资源共享的内容。近年来,全国高校图书情报指导工作委员会和北京、江苏、海南、陕西等省的图书情报指导工作委员会均颁布了全国或地方性的高等学校图书馆评估指标体系,对信息资源共享工作做了不同程度的规定,这对高校图书馆参与数字信息资源共享活动起到了积极的促进作用。

(4)信息技术与标准。信息技术曾经是制约图书馆开展信息资源共享的瓶颈之一。在计算机技术、网络技术尚未诞生之前,图书馆开展信息资源共享往往由于书目信息资源难以共知及信息资源传递耗时太长而不尽人意。传统纸本资源共享不借助现代信息技术尚可艰难开展,而数字信息资源共享则必须借助现代信息技术方可实现。数字信息资源共享是利用网络广泛和动态链接分布式的各类信息资源,通过网络手段向分布的、开放的用户群提供服务。它强调共享参与者对系统内资源和服务进行重组和创新,强调集成服务、动态合作、无缝链接、对等服务。

当前,信息集成检索技术、可视化检索技术、语义检索技术、Z39.50协议、Ariel 和Prospero文献传递软件等现代信息技术已在图书馆的服务当中逐渐得到应用,我国数字图书馆标准已经开始制定,并初步产生了研究成果,而从根本上解决人类信息资源共享问题的网格技术也已初步形成。凡此种种,都为图书馆参与数字信息资源共享提供了必要的技术条件。

(5)经费。经费是决定图书馆是否参与数字信息资源共享的基础性资源,也是数字信息资源共享能否持续发展的重要保证。传统纸本信息资源共享的典范,举世闻名的法明顿计划就是因经费问题而夭折的。数字信息资源共享的传递手段是网络传递。网络传递要求图书馆必须实现自动化和网络化,而图书馆的自动化和网络化建设不是一蹴而就的事情,需要长期、稳定的资金投入。当前,我国大部分市、县级公共图书馆和大部分小型高校图书馆未参与数字信息资源共享的原因之一就是经费短缺。CALLS是我国高校图书馆信息资源共享的典范,尽管CALIS是教育部211工程的重要组成部分,但经费问题却是迫在眉睫的最大问题,原因是CALLS的经费来源属于国家项目投资方式,缺乏后期发展的稳定性和可持续性”。因此,当资金充足时,它是图书馆参与数字信息资源共享的动力,当经费短缺时,它便成为图书馆参与数字信息资源共享的阻力或障碍。

4.共享动力要素之间的关系

数字信息资源共享动力要素是一个相互依存、相辅相成的整体。在这个整体中,内部动力是决定一个图书馆是否开展数字信息资源共享的根本因素,其中馆长要素则是尤为重要的因素。而促使馆长是否决策参与数字信息资源共享的动力则是用户需求这个原动力和图书馆评估、图书馆政策、图书馆法、信息技术与标准、经费等外部动力要素。在外部动力要素中,图书馆法是核心要素,它是图书馆开展数字信息资源共享活动的根本保证。数字信息资源共享动力要素关系模型(见图8-4)。

图8-4 数字信息资源共享动力要素关系模型

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。