对于玻尔—索末菲原子结构理论,物理学家认为这是一种半经典的量子理论,因为在这一理论中除提出了一些量子假说外,仍然在原子结构的描述中保留着电子运行轨道等经典的概念,而描述微观客体运动的基本方程仍然是牛顿力学的基本方程。这一理论虽提出了某些能够反映微观现象的新概念,但又未能完全跳出经典理论的框架,故其应用范围是有限的。虽然对于氢原子来说,它在许多方面的应用比较成功,对于最外层电子只有一个碱金属原子也近似适用,但不能解释哪怕只有两个外层电子的氦原子的实验事实,更不用说更复杂的原子了。

20世纪20年代,可以说是原子结构理论的研究最活跃的时期、物理学发展史上的黄金时代。量子力学沿着两条研究路线平行地发展了起来。

一条研究路线在哥本哈根和哥廷根进行。当时,在玻尔、索末菲和马克斯·玻恩(Max Born)的周围,聚集了“世界上最活跃、最有天赋和最有远见的物理学家”。他们被称为哥本哈根学派(以玻尔为首)以及哥廷根学派(以玻恩为首)。由于所持的观点接近,人们统称为哥本哈根学派。1925年,泡利(Wolfgaug Pauli)发现了电子在轨道中运行时相互排斥的不相容原理,宣告了新量子论的开始。维纳·海森堡(Werner Heisenberg)提出“不确定性原理”(uncertainty principle)。这个原理说,粒子位置的不确定性乘上粒子质量,再乘以速度的不确定性不能小于一个确定量——普朗克常数。并且,这个极限既不依赖于测量粒子位置和速度的方法,也不依赖于粒子的种类。海森堡的“不确定性原理”是量子世界一个基本的不可回避的性质。这表明,人们永远不能确切地预测出粒子会在什么地方,或者它会多快地运动。人们只可以说,根据牛顿力学,它大概会在某个位置之中,并且,它或许会以某种速度在运动。这就是说,关于这些事物,人们只能说这样或那样的事大概是真的。运用深奥微妙的数学,人们对于物质与能量的波和粒子,能够说出某些可能性很大的事,但它们仍然不过是概率而已。曾经是科学基础的确定性,而今一去不复还了。

海森堡从爱因斯坦创立相对论的过程中得到启发:物体的绝对速度和两个不同地点所发生事件的绝对同时性等概念是没有意义的,因为这些概念在实际上是不可观察的。于是海森堡认为,既然玻尔原子中具有确定半径和转动周期的电子轨道是不可观察的,就同样没有意义。人们在实验中能观察到的只是光谱线的频率和强度(即振幅)。海森堡从对应原理出发,“设法建立起一个理论的量子力学。它与经典力学相类似,而在这种量子力学中,只有可观察量之间的关系出现”。他得出了一个仅仅以可观察量为基础的量子力学方程。后来,玻恩把矩阵形式应用到海森堡的理论中;玻恩、乔丹(Pascual Jordan)和海森堡合作,使矩阵形式的量子力学形成一个完整的体系。它是以微观客体的粒子图像为基础而建立起来的新力学体系。由于它运用了矩阵的数学形式,故又被称为矩阵力学。在矩阵力学中,赋予每一个物理量(例如粒子的坐标、动量、能量等)以一个矩阵。它们的代数运算规则与经典物理量不同,两个量的乘积一般不满足交换律。量子体系中有经典对应的各力学量(矩阵,或算符)之间的关系(矩阵方程,或算符方程),形式上与经典力学相似,但运算规则不同。在这些不对应关系中出现了Planck的作用量子。从宏观的尺度来看,h是微不足道的。可以证明,当h→0时,矩阵力学中各力学量之间的关系将回到经典力学中相应的关系。不久,泡利首先将这种新力学应用于氢光谱,算出了氢原子的定态能值。其结果与玻尔的结果完全相符,从而证实了新理论的正确性。接着,物理学家们又用量子力学处理过去人们感到困惑的原子问题,也都获得了成功。海森堡等人的工作终于明确地找出了原子微观结构的那些长期寻求的自然规律。这使爱因斯坦大为高兴。他这样写道:“海森堡下了一个巨大的量子蛋。”

另一条研究路线在巴黎和苏黎世平行地进行。1924年,路易斯·德布罗意(Louis de Broglie)在爱因斯坦的光量子论和玻尔的原子论的启发之下,仔细分析了光的微粒说与波动说的发展历史,并注意到几何光学与经典粒子力学的相似性。根据类比的方法,他设想实物(静质量m≠0)的粒子也可能具有波动性,即和光一样,也具有波动—粒子两重性。这两方面必有类似的关系相联系,而普朗克常数必定出现在其中。他提出这个假定的动机,一方面是企图把作为物质存在的两种形式(m≠0实物粒子和光)的理论统一起来,另一方面是为了更深刻地去理解微观粒子能量的不连续性,以克服玻尔理论带有人为性质的缺陷。如果根据波长(就光而言)能计算相关粒子(光子)的动量,那么为什么不能根据粒子(如电子)的动量来计算相关波的波长呢?于是,他提出了物质波的概念。他认为,爱因斯坦提出的那种辐射既像波动又像粒子的二重性,同样适用于一般的物质实体。不仅光是由波引导的粒子构成的,而且所有物质也是如此构成的。电子、质子以及各种其他物体,全都是由能量波引导的物质粒子组成的。他提出了著名的德布罗意关系式:

![]()

这里,λ为粒子的波长,h为普朗克常数,m0和v分别为粒子的质量和速度。德布罗意说:“简言之,我提出了一些也许对促进必要的综合有贡献的思想。辐射物理学在今天被奇怪地分成两个领域,而且每个领域分别为两种对立的观念——粒子观念和波动观念——统治。我们要做的就是重新将它们统一起来。”实验也表明,在量子世界里(微观世界,在原子层次及其以下层次),粒子和波仅是所有物质的两个方面。波的行为像粒子,而粒子的行为像波。这样,德布罗意的工作为量子论的进一步发展开辟了一条崭新的道路。沿着这条道路,最终结束了玻尔理论中那种不得不依赖一些经典概念的状态,完全在一种波动的图景上建立起一个全新的量子力学体系。爱因斯坦热情地称赞德布罗意“已揭开了巨大帷幕的一角”。

物质波假设被提出之后,人们自然会问:物质粒子既然是波,那么为什么人们在过去长期的实践中把它们看成经典粒子,并没有犯什么错误?为说明这一点,追溯一下人类对于光的本性的认识的历史是有启发的。在17世纪,牛顿的光的微粒说占统治地位。直到19世纪,由于光的干涉和衍射实验成功,光的波动性才为人们确认。只有在光学仪器的特征长度与光波长可相比拟的情况下,干涉和衍射现象才会显示出来。对比一下光的针孔成像和圆孔衍射实验的关系是有趣的。针孔成像可以用光的直线传播来说明,即用几何光学来处理是恰当的。这是由于“针孔”的半径(例如0.1 mm)比可见光波长(4000~7000Å)仍然大得多的缘故。如把针孔半径a不断缩小,当a接近于光波长时,针孔成像将不复存在,而代之以圆孔衍射图像。此时用几何光学来处理就不恰当,而必须代之以波动光学。对于德布罗意的物质波,情况也类似。由于h是一个很小的量,从宏观的尺度来看,物质粒子的波长一般是非常短的,因而波动性未显示出来;但到了原子世界中,物质粒子的波动性就会表现出来。此时如仍用经典粒子力学去处理就不恰当,而必须代之以一种新的波动力学。这个任务最终由薛定谔(Erwin Schrodinger)完成。

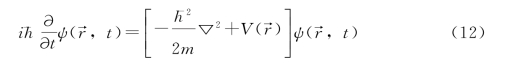

薛定谔的工作大大地发展了德布罗意的思想,进一步揭示了微观物体波粒二象性的本性。波动力学就这样诞生了。薛定谔认为,一个微观粒子的量子态用波函数ψ(r➝,t)来描述。当ψ(r➝,t)被确定后,粒子的任何一个力学量的平均值及其测量概率的分布就都完全确定了。因此,量子力学中最核心的问题就是要解决波函数ψ(r➝,t)如何随时间演化以及在各种具体情况下找出描述体系状态的各种可能的波函数。薛定谔在1926年提出的波动方程可以圆满解决这个问题:

这里,V(r➝)是势场,ψ(r➝,t)为粒子的德布罗意波的波函数,而h-=h/ 2π。这就是著名的薛定谔波动方程。方程(12)表明了对应于一个自由运动粒子的德布罗意波ψ(r➝,t),它在时间上的变化率与它在空间上变化之间的联系。薛定谔方程数学形式优美,在实际应用中也与实验结果能很好地符合。只要假定微观粒子具有波动性,就可以合乎逻辑地得出量子化的微观体系的状态,而不必像玻尔理论那样附加一些量子化假说,且所用的偏微分方程的方法比矩阵方法更简洁,更易于掌握。波动方程是量子力学最基本的方程。它揭示了微观世界中物质运动的基本规律。其地位与牛顿方程在经典力学中的地位相当。故人们一般采用薛定谔的波动力学。

薛定谔和泡利相互独立地证明了矩阵力学与波动力学等价的实质,在数学上表现为两种力学体系运动方程的解等价。其物理意义表现在这两种力学体系对相同实验现象所预测的定量结果是相同的。对于同一微观过程,却出现了波动力学和矩阵力学两种同样有效但形式迥异的物理理论。矩阵力学直接从观察到的光谱线的分立性入手。其基本概念仍然是粒子性。波动力学强调的是连续性的一面,给人一种形象化的图像。其基本概念是波动性。波动力学和矩阵力学讲的原来是同一回事,现在一般都叫作量子力学。这两种出发点、表述、方法,以及整个数学工具似乎都根本不同的理论居然殊途同归,都统一起来了。这好像要到一个目的地,一个往这面拐,另一个往那面拐,但围绕的都是同一个地方,最终走到一起了。

由此看来,同一事物的外在表现形式可以是多种多样的。人们既可以从不同的角度、用不同的方法来认识这一事物,也可以构筑起出发点和数学方法各不相同的理论体系。如果它们都比较完全地反映了这一客观事物的本质,那么它们自然会对这一事物所表现的各种经验事实得出相同的预测结果。矩阵力学和波动力学虽是分别从物质的粒子图像和波动图像出发的,但由于它们的等价性,说明了它们与历史上的微粒说与波动说在认识层次上的本质区别。

从方法论来看,无论是波动力学,还是矩阵力学,都是通过与经典理论进行综合类比的方法建立起来的。这种类比涉及各种物理现象之间的类比,如将微观粒子的性质与光的性质进行类比;各种学科理论之间的类比,如将质点力学与波动光学之间的关系进行类比;数学形式之间的类比,如狄拉克将经典泊松括号与海森堡的量子力学量乘积之差的形式进行类比等。综合类比的方法系统地反映了所研究对象的本质特征和定量的相互关系。因此,它既是类比推理中可靠性最大的一种推理形式,也是在科学方法中创造性比较大的一种推理形式,在科学发展过程中起着重要的作用。尽管如此,综合类比毕竟还只是一种从特殊到特殊的逻辑推理方法,在进行类比的两类事物之间并没有必然的形式逻辑通道。它需要直觉的预感和猜测,但这种猜测并不是漫无目的的,而是有一定方向的。那么,是什么指导了建立量子力学过程中的方向呢?

从人类认识自然的历史来看,人们的科学认识是一个不断发展的过程。人们只能在已有知识的基础上去认识未知的新事物。科学通过不断地创新而前进,而创新既必须建立在原有知识的基础上,又必须不受原有知识的束缚,敢于提出新概念,进入新领域,引入新方法,建立新体系。量子力学一方面是一个与经典力学的基本概念、研究领域完全不同的新理论;另一方面,它又是经典力学数学方法的直接继承和发展。量子力学的创始人,无论是玻尔、玻恩、海森堡、泡利、乔丹、狄拉克,还是薛定谔等人,都有一个共同的信念,就是认为可以把经典力学的数学形式移植到新的理论体系中来。尤其是分析力学中的哈密顿形式,更可被作为构成新理论数学形式的基础,而这种信念则是建立在对应原理基础之上的。对应原理的实质反映了新、旧理论之间的联系。新理论的定律以更精确的数学形式在更大的适用范围内反映了更多概念之间的关系,但在原有理论的同名定律仍然适用的范围内,新定律应当反映出与旧定律一样的规律性。因此,对应原理一方面表明了旧定律适用的范围,而另一方面则为构建新定律的数学形式指明了方向。量子力学的创始人直到在这种思维方法指导下,才到经典力学中表述得最完善、最精确的哈密顿形式中寻求类比的根据,建立起了新的理论体系。应该指出,20世纪量子物理学所碰到的问题是如此复杂和困难,以致没有可能期望一位物理学家能单独把它发展成一个完整的理论体系。量子物理学的建立可被认为是物理学研究工作方式上的转变。“如果说它的建立标志着物理学研究工作第一次集体的胜利,那么这一批量子物理学家中公认的领袖就是尼尔斯·玻尔。”

量子力学被提出后,许多悬而未决的问题很快得以解决,令人心悦诚服;但完全弄清这个理论的物理涵义花了很长时间。量子理论的诠释及内部的自洽直到玻恩对波函数的统计诠释提出之后才得以解决。至此,量子力学还是属于非相对论性的。狄拉克(P.A.M.Dirac)的电磁场的量子理论对此做了补充。这样,涉及非相对论性的实物粒子与电磁场作用的问题,原则上都可以得到解决。

20世纪物理学的突飞猛进,原子能、半导体、激光、大规模集成电路等新技术的出现和发展,要是没有量子力学,那是根本不可能发展的。量子力学的数学形式虽然被建立起来了,但是量子力学的物理解释引起了激烈争论。一派以玻尔为代表,即哥本哈根学派,被称为“正统派”;而另一派以爱因斯坦为代表,被称为“保守派”。在哥本哈根派看来,微观世界中,似牛顿力学的因果关系不复存在,微观粒子的位置和速度不可能同时确定。确定了它的位置,速度就不确定了;确定了它的速度,位置又不确定了。这就是量子力学中德国科学家维纳·海森堡著名的“不确定性原理”。“不确定性原理”告诉我们,为了预言一个粒子未来的位置和速度,人们必须能准确地测量它现在的位置和速度。显而易见的办法是将光照到这粒子上,一部分光波被此粒子散射开来,由此指明它的位置。然而,人们不可能将粒子的位置确定到比光的两个波峰之间更小的程度,所以必须用短波长的光来测量粒子的位置。但是,我们由普朗克的量子假设知道,人们不能用任意少的光的数量,至少要用一个光量子。这量子会扰动这粒子,并以一种不能预见的方式改变粒子的速度。而且,位置测量得越准确,所需的波长就越短,单独量子的能量就越大。这样,粒子就被扰动得越厉害。换言之,你对粒子的位置测量得越准确,你对速度的测量就越不准确;反之亦然。不确定性原理意味着我们永远也不能精确确定像电子之类物质的全部特征。我们所能做的只是给予电子一个概率。这一概率是根据量子力学方程式准确地确定的。例如,你可确定在一定时间电子在一定地方的概率有多大。更进一步说,量子世界的不确定性、或然性意味着如果我们以相同的方式对待两个相同的波粒(如分别与另一个波粒碰撞),那么它们的反应不一定相同。也就是说,实验的结果在量子的层次上也是不确定的,只能用概率来预言。量子力学服从的是统计性规律。它实质上是一个统计理论。海森堡的不确定性原理是量子世界的一个基本的不可回避的性质。这一原理将量子理论更向前推进一步。它把决定性的因果律也修正了。在某一时刻,我们并不能完全确定一个物理系统的情况,而且系统以后的情况也只能或然地推测,不能必然地决定。

这样,量子力学为科学引进了不可避免的非预见性或偶然性。一个完全确定的力学方程,而被确定的量却是一个概率幅。这真是匪夷所思!正是在这一点上爱因斯坦对量子力学不满意。尽管爱因斯坦在发展这些观念上起了很大的作用,但他强烈地反对以玻尔为代表的哥本哈根派的这种说法。他提出了一个又一个思想实验,企图证明量子论的不完备性和荒谬性,爱因斯坦说:“我相信有可能建立一个理论。它能给出实在的完备描写。它的定律确立事物本身之间的关系,而不仅仅是它们的概率之间的关系……量子力学给人的印象是深刻的,但是一个内部的声音告诉我,这还不是真正的理论。这个理论给出了许多结果,但是并没有使我们离上帝的秘密更近一些。无论如何,我确信他不玩骰子。”爱因斯坦认为,量子学说是一个成功的但不完全的学说。量子力学的理论阐释就好像是“上帝”在掷骰子一样碰运气。把一颗骰子掷下去,是出幺,还是出二、三、四、五、六,完全碰运气。爱因斯坦相信,一切事物的运动,都是前有因,后有果。结果总是有原因的。电子这样的微观粒子也应该服从因果规律。量子力学说它服从统计规律,是因为量子力学还没有发展完备。他向未来的物理学家提出一项任务:要找出量子力学概率背后的严格定律。量子力学的信奉者把爱因斯坦的重要前提抛弃了,认为新物理学(量子力学)不需要原因和结果。他们证明物理世界自发地偶然发生的事件是统计倾向的结果;概率决定于事先已定的条件,从来没有偶然性不起作用的时候。对爱因斯坦的话,玻尔回应说:“阿尔伯特,别吩咐上帝他该做什么。”

1935年,爱因斯坦(Einstein)与波多斯基(Podolsky)、罗森(Rosen)合作写了一篇很著名的短文,提出了“EPR悖论”。EPR分别代表这三位作者。爱因斯坦指出,照目前的量子力学所言,两个粒子A和B在过去曾经互相作用过。即使后来不再互相作用,它们之间仍然有关联。因此,直接对A测量,与对B测量后再测量A的结果不同。这种现象违反直觉,所以爱因斯坦要求:如果接受量子力学的结论是错误的,或至少承认它不完整,那就必须把它补完整,使违反直觉的现象不会发生;若是接受量子力学的结论是正确的,我们就得承认曾经互相作用过的两物体,不管它们相隔多远,再也不会完全分离。也就是说,在光速都来不及跑完的时间内,它们互相知道对方的旋转状态。

EPR悖论的作者们当然偏好第一种可能,但他们的选择错了。可是,他们的质疑指出了量子物理的重要特征。从那时起,物理学家努力地证明EPR悖论之正误。1982年,科学实验设备终于达到可以做EPR实验的水平。实验结果出来后震惊全世界。被爱因斯坦称为荒谬的结果居然成了现实。不论在实验上或是理论上,量子力学没有错,也并非不完整。只有第二种可能性,即两粒子经过互相作用后,若测量两粒子中的一个,结果竟然会随另一粒子的测量结果而改变,不论它们离得多远。两个曾经互相作用过的粒子再也不会完全分离,这个现象违反直觉,结论也很诡异,但却是事实。

如果爱因斯坦等人没有提出量子世界的“不可分离性”,那么物理学界可能还得等好一阵子才会发现它。然而“不可分离”是量子理论最惊人的特征之一。这让我们对物体本质重新检讨。在所处的宏观世界中,我们已经很习惯物体互相分离,以致很难想象微观世界的长相厮守。爱因斯坦在量子力学方面的大部分遗产是提出新问题,强迫后继学者去思考、去深入探讨,发现量子世界更多“荒谬”的性质。

爱因斯坦与玻尔的争论达30年之久,谁也没有说服谁,但量子力学的哥本哈根学派解释已被大多数物理学家奉为正统的解释,因为它和实验符合得很完美,已成为一个极其成功的理论,并成为几乎所有现代科学技术的基础。物理科学未让量子力学进入的唯一领域是引力和宇宙的大尺度结构。爱因斯坦忠实于自己的信念。他坚信,物理学应该对客观实在状况做出和观察者无关的描述。这场争论不仅促进了现代物理学理论的进一步发展,而且对20世纪的科学和哲学的发展产生了巨大的影响。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。