改革开放后的科技政策

●改革开放后,我国党和国家三代领导集体都形成了哪些科技政策?

〇早在五四时期,中国共产党的创始人之一陈独秀(字仲甫,1879~1942)等就大力提倡科学与民主,认为“科学之兴”与人权说是近代欧洲之所以发达的两个轮子,并且前者之功不在人权说之下。中国共产党自成立伊始就十分重视科学技术。“文革”结束后,邓小平同志说,我们目前要做的就是把毛泽东同志做了还没有做好的事进一步做好,把毛泽东同志说了还没有做的事做起来,当然我们也有新的发展。

●改革开放后,小平同志首先恢复和继承了新中国成立后党和国家优良的科技政策思想,是吗?

〇是啊!新中国成立初期,毛泽东同志为我国科技发展提出了“一总三分”的基本方针:“一总”是指“人民科学”,就是坚持科技为国家建设实际服务的总方针;“三分”是“百家争鸣”、“自力更生”和“重点发展,迎头赶上”的科技发展原则。它们基本奠定了新中国科技发展的思想基础和根本方向。

●这又让我想到小平同志“科学技术是第一生产力”的著名论断。

〇小平同志在思考和谋划中国特色社会主义现代化伟大宏图时,非常重视科学技术的现代化。他根据国际国内科技发展的趋势以及科技与经济互动的特点,不断深化对科学技术的生产力性质的理论认识,提出了“科学技术是第一生产力”的著名论断。同时,他再三强调经济建设要依靠科学技术,“要提倡科学,靠科学才有希望”。党的十二大报告把科学技术列为国家经济发展战略的重点。1982年10月,国务院领导人在全国技术奖励大会上指出:

科学技术工作必须面向经济建设,经济建设必须依靠科学技术。这是一个根本的战略方针。

根据这一方针,我国在1983年开始编制了《1986~2000年中国科学技术发展长远规划》,规划将重大科技项目与国民经济发展相结合,分别分解到“七五”、“八五”和“九五”三个五年计划中。1984年,中央通过了“关于经济体制改革的决定”。国务院召开全国科学技术工作会议,小平同志在会上发表了“改革科技体制是为了解放生产力”的重要讲话。自此,我国的科技体制改革问题被提上了中央议事日程。随后,中共中央发布了《关于科学技术体制改革的决定》,提出了“依靠、面向”的科技方针。这个《决定》,确立了我国科技政策的新范式。我国的科技政策,开始从以国防建设为导向的方式,转向以经济建设为导向的范式;从计划经济体制,转向市场经济体制。

●中央根据小平同志的设想、思路和已提出的科技政策方针做了哪些具体部署呢?

〇改革开放以来,国家在政策、资金、人力和物力上给予科技研发大力支持,科技成果数不胜数。

就先说说农业方面吧!为了推进科技与经济的具体结合,中央于1985年批准实施了《星火计划》,开创了一条有中国特色的科技兴农之路。“六五”以来,我国科研力量紧密围绕着有关农业和农村经济发展的重大关键技术问题,组织联合攻关,为传统农业改造和农业上新台阶提供有力技术支持,在提高农业效益的同时确保粮食安全、生态安全。国家“863”计划,着重发展生物技术和信息技术,加强抗虫、抗病、抗逆等基因标记、克隆与转移技术的研究,培育超级稻、抗虫杂交棉、优质肉牛、细毛羊、瘦肉猪等超高产优质动植物新品种;研发新型农业信息系统平台,建立政策、市场、资源、技术等综合信息网络体系,建立完善农业资源、环境、灾害等综合性监测、预报、预警系统。在农业基础和应用研究方面,有“973”计划,攻关农业前沿技术,如作物基因组学、功能基因组学、生物信息学、作物雄性不育和杂种优势机理、重大病虫害灾变规律及防控机理、畜禽重大疫病病原分子结构与功能等取得重要进展。比起科研成就更重要的是,如何尽快地将其转化为现实的生产力。我国各级农业科研机构、农业高校和农业技术推广单位密切配合,因地制宜组织推广;与星火计划、农业科技成果转化等有关计划相配合,实现物资、资金和技术的结合,促进农业增产和可持续发展。在各级政府的引导、支持下,还扶持起一批以种养、加工、营销等为龙头的农业科技型企业,增强其技术创新的动力和活力,逐步建立起以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的农业技术创新体系。到20世纪90年代,又按照“西部拓展、中部燎原、东部升华”的思路进一步深化这一计划。科技兴农政策,使大批农业科技成果转化为现实的生产力,产生了巨大的经济效益,提高了广大农民的科技意识,加速了农业现代化的步伐。

●那么,在小平同志之后,以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体,不断深化科技与经济紧密结合的科技政策总方针,作出了我们耳熟能详的“科教兴国”的战略决策。

〇你说得不错。1989年,江泽民同志在国家科学技术奖励大会上重申了要“坚持科学技术工作面向经济建设、经济建设依靠科学技术的战略方针”。1995年5月,党中央和国务院发布了《关于加速科学技术进步的决定》,并召开了全国科学技术大会,向全党全国人民发出了实施“科教兴国”战略的号召。会上指出:

党中央、国务院进一步明确我国科技工作的基本方针:坚持科学技术是第一生产力的思想,经济建设必须依靠科学技术,科学技术工作必须面向经济建设,努力攀登科学技术高峰。这一方针的核心是科技与经济的紧密结合。

其中,特别强调“如何促进科技与经济的有机结合,是我国经济和科技体制改革需要着力解决的根本问题。”[2]

●从您引的这段江泽民同志的讲话中可以看出,这一时期我国科技工作的基本方针延续了小平同志提出的“面向、依靠”新范式,并在此基础上,又加了一个“攀高峰”。

〇小平同志从经济体制改革特别是科技体制改革入手,着力推进经济与科技的结合。江泽民同志在此基础上提出实施“科教兴国”战略,把“依靠”具体化为“经济建设要转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来”,把“面向”具体化为“科学技术要面向经济建设主战场”。“科教兴国”战略,成为我国长期以来的基本科技政策之一。

●我国的科技方针、科技政策,也是随着我国科技发展水平的不断提高和国民经济建设实际的迫切需求而日益深化的。

〇改革开放以来,中国经济保持每年近10%的高速增长,这是成功实施追赶战略的结果。但是,这种追赶出现了“增长的极限”问题。一方面,经济增长放缓,就业压力巨大,两极分化现象严重;另一方面,环境污染和生态问题十分严峻,许多产业核心技术掌握在外国人手里,经济增长在很大程度上依赖于出口,等等。面对我国在发展中一直存在的问题和新的情况,以胡锦涛同志为总书记的党中央提出了“以人为本,全面、协调、可持续”的科学发展观,提出了建设和谐社会的目标。

●和谐发展、人才强国、建设创新型国家,成为我国新世纪的科学技术政策导向。

〇我们现在在做的,正是我们要说的。党的十六大正式提出了制定科技规划的政策议程。在新的科技政策制定过程中体现出两个“新”,一个是形式“新”,一个是内容“新”。

●请问具体是什么?

〇2006年,我国颁布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》,在《纲要》起草形成的过程中,实现了科学化决策和民主化决策的新形式,不仅有广大科研骨干、院士、专家参与其中,还广泛征求了部委、各级领导、企事业单位人事的意见,是公众参与国家科技政策制定的一个典范,即第一个“新”。

同时,党中央和国务院做出了“关于实施科技规划纲要、增强自主创新能力的决定”,明确提出今后15年科技工作的指导方针,即“自主创新,重点跨越,支撑发展,引领未来”。自主创新,就是从增强国家创新能力出发,加强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新;重点跨越,就是坚持有所为、有所不为,选择具有一定基础和优势、关系国计民生和国家安全的关键领域,集中力量、重点突破,实现跨越式发展;支撑发展,就是从现实的紧迫需求出发,着力突破重大关键、共性技术,支撑经济社会的持续协调发展;引领未来,就是着眼长远,超前部署前沿技术和基础研究,创造新的市场需求,培育新兴产业,引领未来经济社会的发展。加强中国特色国家创新体系建设成为我国科技政策的主要走向,即第二个“新”。

●改革开放以来,三代国家领导集体的雄才伟略和卓识远见树立起了我国科技政策的四个里程碑!

〇改革开放以来的中国科技政策,伴随了从计划经济体制向市场经济体制下的转型;伴随了政策制定法制化、科学化和民主化的成长,伴随了国际合作日益紧密的时代背景,中国在新的历史时期选择了自主创新的走向,任重而道远。

●听您讲了改革开放以来国家制定了这么多科技政策,切实立下了十几个科学计划,真是令人心潮澎湃,新的世纪将是科技勃兴的世纪。

〇说了这么多,你看到国家对科学技术的发展立政策、下计划的根基在哪里了吗?

●改革开放以经济体制改革先行,那么国家立科技也应是以科技体制改革为基的。

〇你说得不错。小平同志认为深化科技体制改革是我国发展科学技术的必然要求。“文革”几近结束,小平同志从1977年到1985年在三次会议中循序渐进,逐步提出和完善了我国科技体制改革的总思路。在科技体制改革方面,小平同志首先做的也是拨乱反正,恢复科研机构的正常秩序,接着又加强对科研机构的组织管理,确定科研机构的基本任务和功能,最后是定位科技体制改革的目标,从更深层次上为科技发展提供制度保证。1985年3月7日,小平同志在全国科技工作会议上提出了科技体制改革的目标,新的科技体制应该有利于技术进步、经济发展和解放生产力,使科技和经济有机结合起来。[3]

小平同志对科技体制的改革提出了总体构想,1985年中共中央颁布了《关于科学技术体制改革的决定》,国务院在1987年和1988年进一步公布“关于进一步推进科技体制改革的若干规定”和“关于深化科技体制改革若干问题的决定”。

●这个改革,真是一场复杂而庞大的系统工程啊!

〇是啊,新中国建立后由毛泽东同志等国家领导人建立起了大科学体制以适应计划经济体制。尽管这种体制已经不能适应当今国情与时代,但我们还是要承认,从历史角度看,它使国家在较短时间内集中了全国的科技精英,解决了经济建设和国防建设中一系列问题。科学技术是生产力,那么科技体制改革的根本目的就是解放生产力,不破不立,新的科技体制改革更适应和平与发展的国际发展大趋势,更有利于我国经济的发展,有望解决原有科技体制带来的我国科研机构及其工作与社会经济生活脱节、教育科技和生产衔接关系不畅通、科技人才积压等现实问题。小平同志一针见血地指明:解决科技与经济脱节问题的根本出路在于改革体制,在经济体制改革之后还要抓紧搞好科技体制改革。在全国科学技术工作会议上他又指出:

经济体制,科技体制,这两方面的改革都是为了解放生产力,新的经济体制应该是有利于科技进步的体制,新的科技体制,应该是有利于经济发展的体制。双管齐下,长期存在的科技与经济脱节的问题,有可能得到比较好的解决。[4]

●在这次改革中,政府都做了哪些工作呢?您能系统地讲讲吗?

〇我就扼要地说四点吧。上面我提到了在过去大科学体制下有科研工作与社会经济生活脱节的问题,这次改革的第一个重要目标就是使技术成果成为商品,进入市场,实现自由交易,有偿转让。原来不是有种说法,“造原子弹的不如卖茶叶蛋的”吗?这就是计划经济体制下的现象,新的面向市场经济的科技体制一方面最大限度地挖掘了科研人员的积极性,保护技术创造者的合法利益,一方面保证了技术成果适销对路,对技术成果转化为生产力和商品起到了重大作用。

第二,改变了传统的科技拨款制度。还记得我们过去说的“大锅饭”、“铁饭碗”吧,过去在科研机构也不例外,不管工作好坏,每年国家都会拨给固定的经费。新的措施是:逐步改变国家无偿拨付研究经费的做法,针对不同类型研究机构采取不同的办法。如对基础研究和一部分应用研究,实行基金制;对开发研究机构,实行合同制;对新技术开发工作,通过像天使基金这样的风险投资给予支持;而对于医药卫生、环保、图书等公益性、服务性机构,国家则继续拨付经费,给予定心丸。国家通过对科研体系内经费获取的调整,使用经济杠杆给研究机构增加了压力,刺激其活力,使其更好地为经济建设而服务。

第三,这次体制改革还实现了简政放权的新突破。即减少行政部门对科研机构的控制,扩大研究机构在科研和人、财、物管理方面的自主权。研究机构保证在完成国家科研任务、不违反大政方针、法制规章的前提下,自主开展经营活动,在投身市场的竞争中求发展。

第四,改革科技人事管理制度,为科技人才的茁壮成长创造良好的环境。新的科技人事制度大力启用青年人才。小平同志说:

我们就是要建立这样一套制度,使那些有专业知识的、年富力强的人,被选拔到能够发挥他们才干的工作岗位上来。[5]

这次科技人事管理制度改革的另一个特点,就是重视科技人才的流动。美国科技人员的流动率为20%,日本科技人员流动率为5%。美国科技人员的一生中人均流动12次,日本人均流动10次,而在我国人均流动还不到1次。我国专业技术人员近40%有流动意向,但能够流动的却只有3%。因此,为科技人才建立合理畅通的流动渠道有利于开阔眼界,调动人员的积极性,改变以往“用非所学,用非所长”的现象。

可以说,随着对科技发展规律认识的深化以及科技体制改革的深入,我国的科研布局日趋合理。

●科技体制改革正符合当今国际社会发展的大趋势,科学、技术、生产之间的界限越来越模糊,知识到技术再到产品之间的周期加快,三者趋于一体化。科技体制改革推动了科技的发展,促进了科技与经济的结合。

〇从1985年开始至今,在科技体制改革方面也在做积极有益的改进。例如招投标制和课题制,但在制度创新上还是不尽如人意。

●近25年的科技体制改革,成功转身的同时一定也有许多需要反思之处。

〇是啊。许多学者认为这场跨世纪、持续至今的科技体制改革还是不可避免地带有浓厚的计划经济色彩。如著名经济学家吴敬琏就指出:

回顾过去历次发展高技术和高技术产业的运动,我们不难发现,他们所采取的方法大同小异,就是以政府为主导,规划科学和技术的重点,动员物质资源和指挥科研力量“攻关”,并组织新技术到产品的转化。在过去数十年间,制定了许多发展高科技、新兴产业等的规划,发动过多次科学和技术“攻关”的运动。政府的注意力集中于确定攻关的重点和为进行“攻关”的分钱分物分人上。[6]

●为什么这样说呢?

〇我们面临的是体制在转变,同时环境也在不停地转变,时移世易,两种转变带来了前所未有的深刻变化和层出不穷的新问题。

就说“分钱”吧。改革开放以来提出了“星火”、“火炬”、“863”等十几个科技计划,尽管国家在资金支持和优惠政策上已经做了最大的努力,但还是杯水车薪。

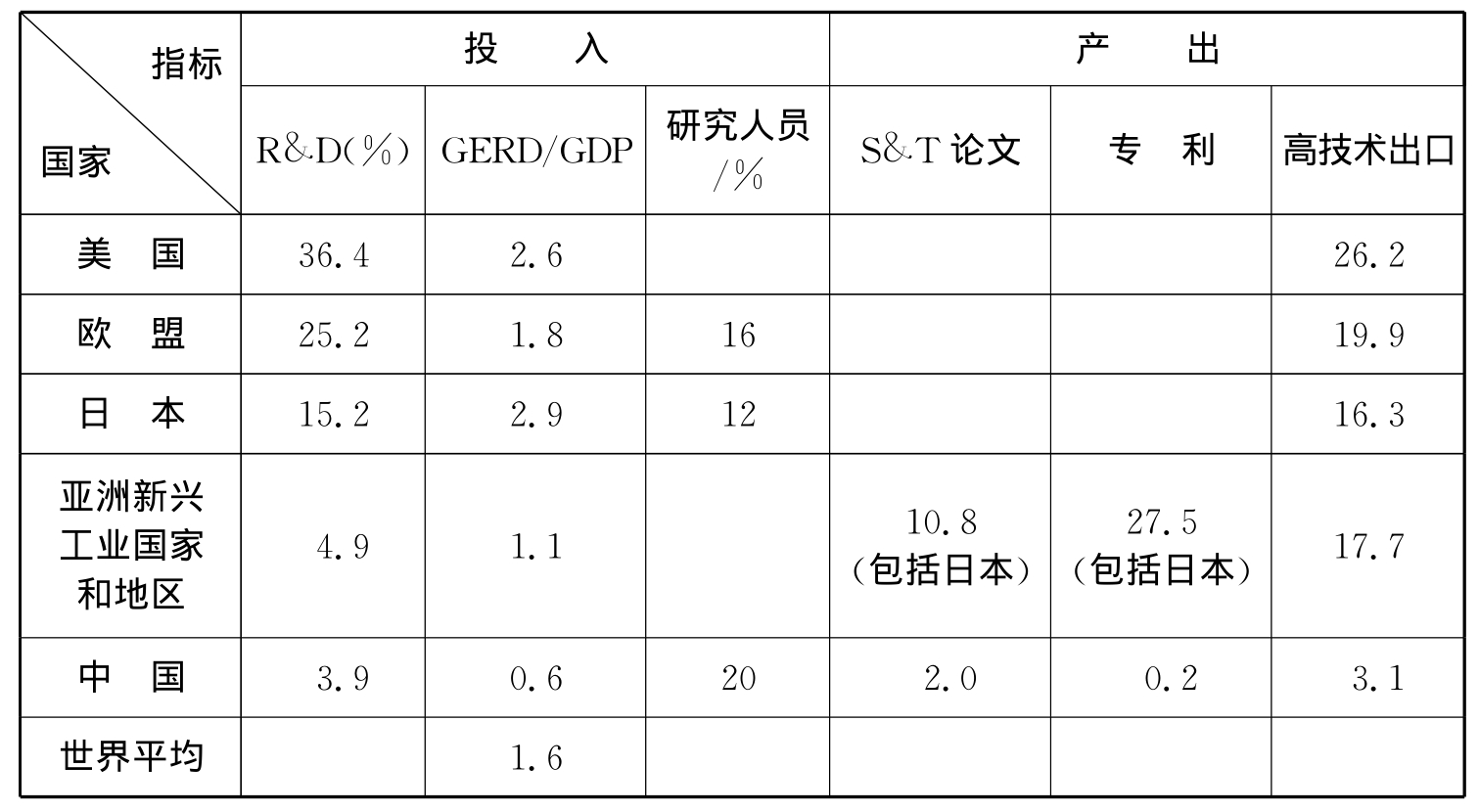

表6-1 1996~1997世界部分国家和地区科技投入/产出指标(占全球总量/%)

资料来源:The UNESCO Institute for Statistics.,2001.TheStateof Scienceand Tech-nology in the world 1996~1997,pp.9,15,18,24,29,36.

注:R&D为研究开发经费。

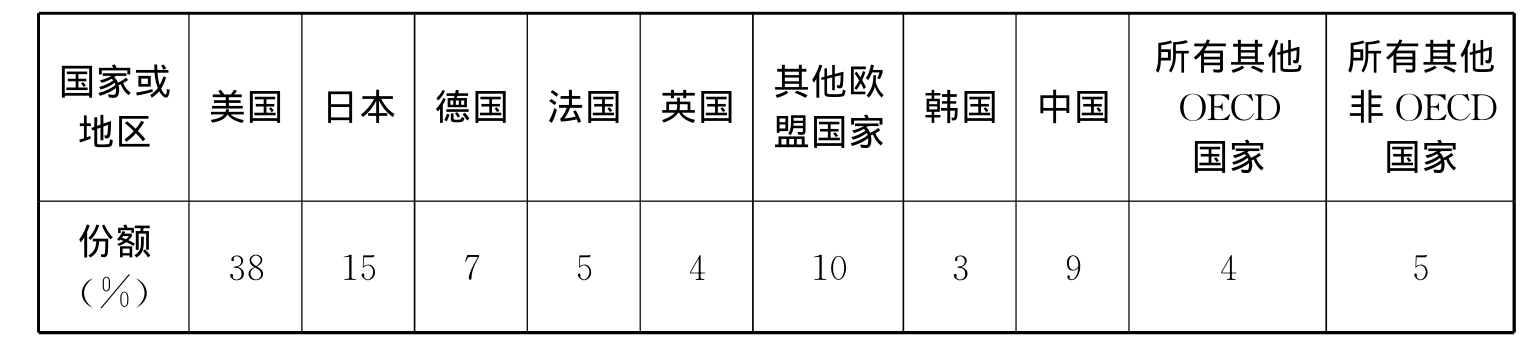

表6-2 2003年全世界R&D份额[7]

注:全世界包括OECD成员,阿根廷、中国大陆、罗马尼亚、以色列、俄罗斯、新加坡、斯洛文尼亚、中国台湾。

资料来源:OECD.Main Science and Technology Indicator,2004.

尽管上面这组数据是多年前的统计数字,但今天我国的发展速度仍是在追赶世界发达国家,世界各国都在以不同的速度前进。当年我们相对于世界发达国家,我们的科技投入比例低,绝对数量少。改革至今天,这种投入不足的症状依然存在。

●这说明什么呢?

〇我认为光有国家政策支持、国家一味给予是不够的。好的科技政策,是能够创新的政策。

以国家科技资金举例。我们可以把国家政府给予的资金支持、优惠政策看做是一种“输血”行为。“输血”永远都不是万全之策,只能解一时之需。只有科研机构由“输血”启动“造血”功能,才可保持组织自体运行的持久活力。

●您说的“造血”机制的建立,一般被学者使用在国有企业体制转变和运营中,您的意思是科研机构也要如企业一般,向市场要钱吗?

〇不错。既然科技体制转轨是经济体制转变中的重要一环,科研机构在很大程度上就如同企业,更何况新的科技体制要求“产学研”一体化,很多科研机构就是以企业制建立起来的,也有些科技资金是由国家部委组织向企业下拨的。

●那,怎么才能向市场要钱呢?

〇“向市场要钱”,也还仅仅是一个抽象概念,实际情况中也要结合不同种类的科研开发与利用施行。在这里,我也仅是探讨。

我一直在考虑,假设是在与工业技术紧密相连的行业内,可以利用国家拨予的科研经费建立一个科技基金会。基金会不仅负责对重大项目开发的投资,同时获得部分研发成果的知识产权。若该成果需要转让予企业才能投入市场,基金会进而再获得部分企业产权。如果市场上有投资跟进者,经基金会评定技术缺乏创新的情况下,可由基金会出面与跟进者协商,避免重复投资,或出让基金会产权与投资者,共同受益。

对了,你能看出这样做的优点吗?

●我想首先抵制了盲目投资,其次基金会从中获利增加可支配资金。

〇说得不错。基金会的建立和产权交易的市场化运作,在一定程度上摆脱了依靠国家拨款兴科技的路子,转向利用市场资金振兴科技。同时,基金会也承担了一部分行业协会的职责,引导行业,避免过度竞争,重复透支建设,促进科技资源的合理分配。

●这真是个好办法。

〇我讲这个例子不是就事论事,更深的是要说明要创新的不仅是科技本身,支持科技的政策也要创新。体制在深化,政策也伺机而动,在认真考虑国内外环境的情况下,考虑科研机构在环境中的生命力,考虑科研机构如何利用社会资源,而不是光靠国家拨款和优惠政策来振兴科技。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。