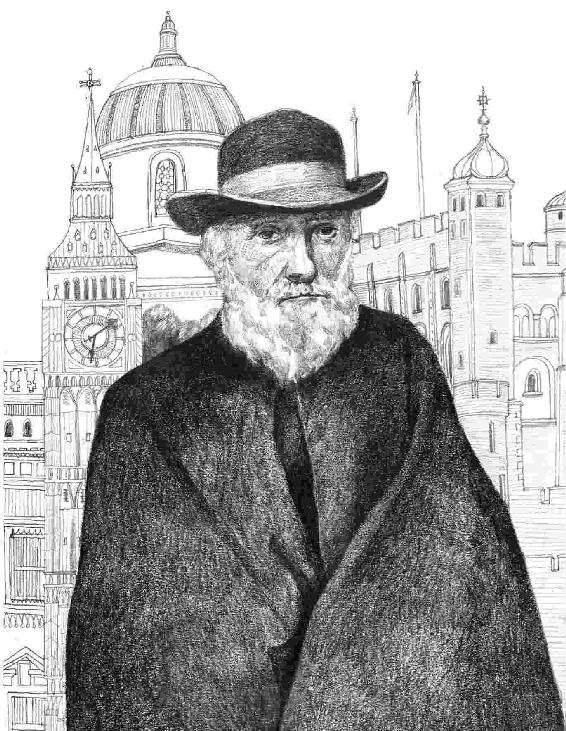

文/王星 插图/胡子大王 | By Wang Xing Illustration by Huzidawang

1859年对于达尔文来说是幸运的一年。1859年1月,忐忑已久的达尔文终于收到了来自华莱士的回信。尽管已达成协议、两人于1858年7月联合在林纳学会宣读了综合双方观点的有关“自然选择”的论文,达尔文仍担心自己单独出版论著会有争夺“优先权”之嫌,故而又与朋友协商联名给华莱士去信、询问对方的意见。

1859年,当伦敦的大本钟敲响它的第一声钟声时,达尔文很可能并没有听见。

对于伦敦来说,1859年最具象征意义的事件莫过于大本钟的落成。大本钟的钟声第一次响彻伦敦是在1859年5月31日,这一天也成了大本钟的标准生日。自此至今的150年间,大本钟一直以其恒定“守时”著称,进而成了伦敦乃至英国沉稳一面的象征。少为人知的是,1859年9月,也即正式投入使用两个多月后,大本钟的主钟就出现了开裂,而开裂的原因主要是钟锤过重。此后3年的时间里,大本钟的主钟被迫退出使用,定点报时的工作交给了附属的侧钟。待分量合适的钟锤铸成,修补过的主钟仍不得不自原位旋转了八分之一角度,以便钟锤敲击在不曾“受伤”的区域上。这一重置不可避免地造成了大本钟音色的改变。因此,人们今日听到的所谓“响彻了150年的钟声”,其实早已不是1859年伦敦市民听到的声音。

钟锤分量会出错据说是因为监造方无视铸钟专家的原设计,导致实物重量超过了设计重量一倍多。这样的技术错误出现在1859年算得上“低级”。粗略归纳一下便可发现,仅1859年一年的科技成就便足以使人感觉当年人们的生活距离我们并不那么遥远。就在这一年,法国普朗忒(Gaston Planté)研制出铅酸蓄电池、德国本生(Robert Wilhelm Bunsen)和基尔霍夫(Gustav Robert Kirchhoff)发明光谱分析仪。然而,出现这样的事故并没有妨碍伦敦自信在“新知”领域堪为全欧洲的楷模。尽管已事隔8年,伦敦仍沉浸在1851年举办首届世博会的荣光之下。世博会的盈余经费成就了维多利亚阿尔伯特博物馆。1859年,接管了伦敦世博会大部分展品的维多利亚博物馆正式完工,成为世界上创立最早的工业设计博物馆。同一年,伦敦开始大规模市政改造,地下水道与附属的污水处理厂工程开工。同时,由于出租马车夫经常因不熟悉街道并且粗暴无礼而导致市民怨声载道,伦敦政府开始对出租马车夫进行统一的“专业知识培训及礼貌教育”。另一个或可说明当年氛围的细节是:现代男士西服在1859年开始成型。

与对马车夫的约束形成对比的是,1859年的伦敦接纳了一大批来自欧洲各地的更加口无遮拦的人物。就在法国考古学家马里埃特(Auguste Mariette)出任埃及古物局局长、开始发掘古埃及萨卡拉墓地、阿拜多斯遗址及底比斯建筑遗迹的这一年,伦敦聚集了大批信奉“艺术终结于考古开始之地”的唯美主义艺术家。将提出“太阳黑子活动周期与经济危机周期关联说”的杰文斯在这一年来到伦敦,研读逻辑学与经济学。马克思的《政治经济学批判》第一分册1859年在伦敦完稿。同一年,马克思开始撰写《资本论》。

“长久地埋在达尔文记忆中的这个暴力的经历,使我们进一步确信,对于达尔文来说,科学中革命的概念并不是一个暗指变化的无用的隐喻,而是指侵犯科学知识的既成体系的基本信念的完全改变。”

热闹如此,达尔文却并不在伦敦市内。对于伦敦,达尔文有种矛盾的感情。早年于剑桥求学期间,伦敦在达尔文心目中是“污秽的、可憎的”;必须将部分工作移至伦敦,是因为只有在那里“才能推动专家们对搜集到的动物资料进行研究”。当时达尔文曾出席伦敦动物学会的一次会议,留下的印象是“与会者用那种与有教育的人身份不相称的腔调相互攻击”。远洋考察结束、返回英国后,1837年达尔文也曾在伦敦居住近一年,仍然抱怨“伦敦是一个烟雾迷漫的地方,一个人在这里要失去一大部分最好的生活享受”。然而,待犹豫是否应该结婚时,“担心婚后妻子不让继续留在伦敦工作”却成了否定婚姻的原因之一。

婚后的达尔文终究搬到了伦敦的郊外。1837年在伦敦的居住与工作据信诱发了困扰达尔文终生的莫名疾病:消化不良、头晕、眼花、易受刺激。就此而言,没听到大本钟的钟声对于达尔文而言也不算遗憾。无论如何,1859年对于达尔文来说是幸运的一年。1859年1月,忐忑已久的达尔文终于收到了来自华莱士的回信。尽管已达成协议、两人于1858年7月联合在林纳学会宣读了综合双方观点的有关“自然选择”的论文,达尔文仍担心自己单独出版论著会有争夺“优先权”之嫌,故而又与朋友协商联名给华莱士去信、询问对方的意见。身为晚辈、在物种研究方面也确实不如达尔文时间长久、涵盖全面的华莱士在回信中谦逊地表示:赞成达尔文的朋友们所采取的一切行动,他丝毫不追求优先权。

后来的科学史研究者大多相信,倘若没有华莱士,达尔文在有生之年是否会将自己的观点写成系统论著都存在问题。虽然在《1842年概要》一文中就建立起“自然选择”的概念,达尔文一直将有关“自然选择”的全面论著视为超乎自己一生能力的课题,故而曾在1844年留下遗嘱,嘱托妻子:“如果我骤然死去的话,这封信就算是我最庄严的和最后的遗愿。……我请求你拨出400英镑来作出版的费用,请你自己或者通过汉斯罗来努力实现我的遗愿。我希望你把我的概要同那笔钱一起交给一个有资格的人,以便促使他去努力修改和扩充概要。”

倘若与达尔文此前面对远洋考察、结婚生子等事件时的犹豫以及对旁人意见的依赖对照来看,达尔文撰写《物种起源》时的举棋不定也并不奇怪,这种“不自信”甚至体现在《物种起源》第一版序言中对以往与物种起源相关理论的引证中。据涅克拉索夫所著达尔文传记记载,1859年3月,全书完稿,达尔文担心出版者“上当”,坚持在签订合同前让出版者那怕试读前三章。据说出版商穆瑞(John Murray)读完手稿的片断后称这个学说是胡说八道,“如同某个人假定一只兔子同一个老太婆很顺利地结了婚”,但穆瑞直觉到这本书将会畅销。达尔文曾提出将书名定为《关于通过自然选择的物种和变种的起源一书的摘要》(An abstract of an Essay on the Origin of Species and Varieties Through Natural Selection),其中“摘要”两字被老道的穆瑞一口否定。

1859年10月1日,全名《依据自然选择的物种起源》(Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life)的《物种起源》(On the Origin of Species)全书校订完毕。11月24日,第一版的1250册在伦敦当天销售一空。在此之前,9月30日,达尔文还在给朋友的信中担心初版印数太多。《物种起源》的热销在19世纪科学史上被列为盛事,而依照出版商穆瑞的看法,第一版所以能成功地销售一空归功于1858年的两场会议上的“广告”:7月在林纳学会(Linnaean Society)会议发布论文时曾提到“大博物学家达尔文正在准备写一部出色的物种起源的书”;9月在利兹召开的英国科学协会代表大会开幕式上,古生物学者奥温在长篇大论的开幕词里试图以调和的方式反驳达尔文的“物种创造或形成”理论,反而激发了人们的兴趣。

后世不少科学史将《物种起源》的出版称为“使生物学发生了一场革命”,1859年“成为划分科学史前后两个世界的分水岭”。然而,按照科恩(Thomas Kuhn)的《科学中的革命》(The Structure of Scientific Revolutions)里的说法,达尔文本人对“革命”的看法恐怕并没有这么简单。科恩提出:“达尔文在19世纪40年代和50年代期间阅读的杂志中有大量谈论政治革命、革命活动,甚至科学中的革命的文章或文字。尽管在英国有一些工业不稳定的迹象,但是,英国人并未感觉到革命的威胁……所以,英国的科学家和哲学家可以以一种超然的安之若素的心态来认真思考革命,至少是科学中的革命。”尽管在《物种起源》最后一章中提及“革命”一词,叙述方式仍带着典型的达尔文式的曲折:“我在本书中所阐述的见解,或者有关物种起源的类似见解,一旦普遍地被采纳,那么我们就可以隐约地预见到,在自然史中将发生一场重大的革命”。在《物种起源》出版10年半以后,达尔文在写给博物学家胡克(Robert Hooke)的信中益发曲折地表示:“我几乎确信(与我原来所持的观点相反),物种不是(它就像是坦白一次谋杀)永远不变的。”按照科学史家坎农(Walter Cannon)的说法:达尔文的确是在认真思考谋杀,思考他人“根据他的关于永恒的稳定性的均变论原则所拥护的对一切东西的杀害”。

1859年也恰是狄更斯的《双城记》的出版之时。“那是最美好的时代,那是最糟糕的时代;那是智慧的年头,那是愚昧的年头;那是信仰的时期,那是怀疑的时期;那是光明的季节,那是黑暗的季节;那是希望的春天,那是失望的冬天。”《双城记》虚拟的主要背景是1789年的巴黎,但它所感慨的“美好”与“糟糕”用在1859年的伦敦也几乎同样合适。达尔文的自传中曾记载目睹“两名盗尸的罪犯被逮住了;当他们被押送到监狱去时,忽然来了一帮凶恶的流氓,把他们拦住,从警察手中夺去了他们,并且拖着他们的双腿,在泥泞的石子路面上行走。这两名罪犯从头到脚全身都是污泥,满脸流血:是被这帮人踢伤和被石块击破的”。达尔文的评论是:它是一幕“几乎同法国大革命时期人们可能经历过的相似的可怖景象”。科恩已经发现:“长久地埋在达尔文记忆中的这个暴力的经历,使我们进一步确信,对于达尔文来说,科学中革命的概念并不是一个暗指变化的无用的隐喻,而是指侵犯科学知识的既成体系的基本信念的完全改变。”

1859年11月25日,达尔文以这样一封信回应赫胥黎(Thomas Henry Huxley)自告奋勇的“我正在磨利我的爪和牙”:“亲爱的赫胥黎:您的信已从唐恩转到这里。像是一个临死前接受了涂油礼的善良的天主教徒一样,现在我可以唱‘主啊,令我安然地去世吧’这首诗了。即使您只说了那些话的四分之一,那我也会感到十分满足的。整整15个月以前,当我拿起笔来写这本书的时候,一种不祥的预感和想法占据了我的心头:我会不会是受到了迷惑,正像许多人自己迷惑自己那样。于是我在心中选定了3位评判人,我在思想上决定听从他们的评判。这3位评判人就是赖尔、虎克和您。所以我非常渴望知道您的评判。现在我感到满足了,我可以唱‘主啊,令我安然地去世吧’那首诗了。”赫胥黎确实不负达尔文的期望,在英国科学协会的会议上舌辩各方。但那是1860年的事。后来赫胥黎将达尔文的理论运用到人类身上,第一个提出人猿同祖论。虽然晚年又撰写了《人在自然界中地位》(Man's Place in Nature)等著作,而且甚至比1844年遗嘱时所托付几人还要长寿,达尔文最终没能实现撰写自己梦想中那部完整的鸿篇巨著的愿望。作为哲学家的赫胥黎后来提出“不可知论”(agnosticism),认为人们只能认识感觉现象,“物质实体”和上帝、灵魂一样,都是不可知的。华莱士后来成为唯灵论者,信奉降神术,认为人类是上帝创造的。回顾1859年,一切仿佛当年大本钟的钟声,我们如今仍能听到,但初始的音色却只能在想象之中。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。