人类智能与人工智能,一个是自然界创造的最奇妙的物种,一个是人类创造的最奇妙的机能。二者是相互扶植,还是相互竞争?人工智能能否像蜂群理论说的那样,在达到一定数量的时候产生突变,从而摆脱人类的束缚?抑或它只是一种仿制品,一种自动工具?就人类智能与人工智能未来孰优孰劣展开辩论,不仅仅关系着我们的宇航事业能否一帆风顺,更关系着整个人类种族的兴盛。

正方:超智力淘汰人类

生物世界中存在着太多太多的奥秘,每一个善于观察的人都会为此惊诧不已,甚至会对此顶礼膜拜。比如一粒种子会长成一棵大树,一粒受精卵会发育成一头雄狮。它们的身体结构如果用工程语言精确描述出来,一定是一部长得不可思议的天书。如此天书怎么可能容纳于小小的DNA结构中?

海螺身体上的螺线,三叶草叶子的形状,向日葵籽盘中籽实的盘绕轨迹,都精确地符合某一数学曲线。DNA中也使用数学语言吗?这些数学语言在DNA中是如何具体表达的?

小鸡生下来会跑,小袋鼠生下来会抓住母亲的体毛向上爬到育儿袋中。蝴蝶的繁殖经过卵、蛹、幼虫和蝴蝶四个阶段,所以上代蝴蝶和下代蝴蝶是永远无法见面的,但它们却能精确重复上代的行为,甚至能记住数千千米的迁徙路线。上述这些行为指令在DNA中是如何构成的?是如何传递的?物化的DNA序列怎么转化成动物的行动程序?

这些问题太深奥了,尤其是对于我们的先人来说更是如此。这些深奥的问题超出了那时人类的理解能力,所以人们只好用一个“黑箱”把这些问题罩起来,笼统地命名为:本能、上帝的魔术、自然之造化、灵魂、生命力……

随着科学发展,这个黑箱子一点点揭开了。上帝的神力全都可以还原成精巧的技术。无论这技术如何精巧与神秘,终究可以为人类逐步掌握。也许拿电脑作类比最为恰当。电脑技术发展到今天已近乎魔术。如果把一台电脑送到伽利略和牛顿面前,这两位科学家一定会瞠目结舌,甚至把它看成是上帝的神力。但电脑的智能是逐步发展起来的,其原理非常简单。电脑实际是个很笨的家伙,它只会0和1的加法,其他如减法、乘法、除法和更为复杂的运算都得先化为加法再进行。但0和1的组合就变成了令人眼花缭乱的魔术。

哺乳动物的乳房是生物进化中的一大进步。它使婴儿能方便地食用营养丰富的乳汁,使生物的繁衍之树更为茂盛。但这类动物为什么会突然长出乳房?是否是造物主的意志?其实,结构精巧的乳房也是从低级而高级逐步发展起来的。澳大利亚有一种最原始的哺乳动物针鼹,能从皮肤的凹处分泌出乳汁,供婴儿去舔食。相信这种功能是偶然产生的。不过,在小针鼹无数代的舔食中,最终使凹坑发展成了乳房。

所以,让我们重复刚才那句话吧:所有充分发展的技术都会变成魔术,而所有上帝的魔术都能还原成精巧的技术。从技术向魔术的发展是循序渐进的,但量变最终导致质变,导致生物进化的三次飞跃。

第一次飞跃是从无生命物质向有生命物质的飞跃。普通的无生命的原子(磷、碳、氧、氢等)经过复杂的自组织,变成了DNA,具备了自我繁衍的能力,于是,生物在地球上诞生了。其实,物质的自组织过程从宇宙诞生时就开始了。大爆炸的粒子中“繁衍”出氢、氦原子,水分子会“繁衍”出无数一模一样的雪花,氯化钠会“繁衍”出规则的晶体……所以,DNA原子团的自我复制并不是自然界的孤例。但只有当原子团复杂到某种程度,繁殖出能进行新陈代谢、能对外界环境做出反应的后代时,才产生了生命的飞跃。

第二次飞跃是智力的产生。智力不是凭空出现,更不是人类独有的。什么是智力?不妨把它定义为这样的能力,即生物针对外界环境的变化做出非本能反应的能力。很难说究竟什么时候产生了真正的智力,但至少当黑猩猩能制造工具、海豚能学习单词并能组句时,我们就承认它具有智力。人类则是智力发展登峰造极的生物。

第三次飞跃是由“自在之物”向“具有我识”的飞跃。“我识”并非人类独有,黑猩猩和海豚都能从镜子中辨认出自己。如果在黑猩猩的额头上点一个红点,它会努力擦去这“不属于自己”的异物。不过,它们的我识比较初级。人类是自然中唯一具有我识的生物。

三次飞跃造就了今天的世界,造就了诸如智力、情感、直觉、创造力、信仰……这类东西。不过请记住,这些精神层面的东西都建立于某种物质缔合模式之上。足够复杂的缔合模式必然会产生另一层面的东西。这就是“整体论”的观点。

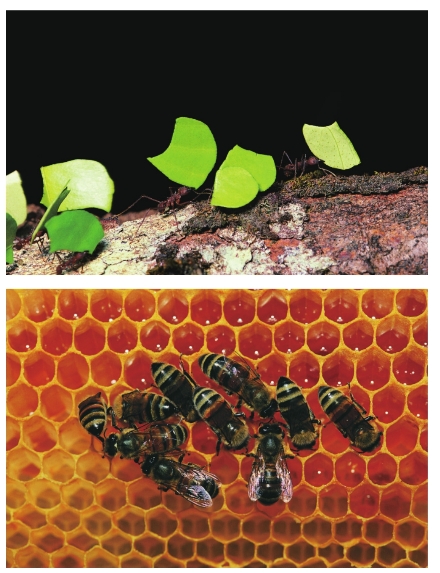

建造蜂房的蜜蜂与搬运树叶的蚂蚁都具有整体性的智慧

什么是整体论?举例来说,几十只灯泡组成了IBM的广告,也就赋予它高出灯泡层面的意义。只要它的缔合模式不变,那么,把红灯变成绿灯,把绿灯变成石子,把石子变成孔洞,它所表示的IBM的意义都不会变。每种DNA对应一种特定的生物,这种特定的含义也是依赖于原子的缔合模式,与DNA中的原子无关。在新陈代谢中,DNA的原子会不断更换,但它的含义不会变。整体论者常把目光盯在黏细菌、蜜蜂、白蚁这类群居性生物上。黏细菌是种单细胞生物,周围食物丰富时,它们相互独立,互不来往;食物匮乏时,它们会释放出一种化学信号,并逐渐靠拢拼合成菌团,分出“头部”和“身体”,然后“它”会缓缓爬行着去寻找食物,还会改变生殖方式。蜜蜂个体的神经系统非常简单,可以说不具备什么智力。但只要它的种群达到一定数量,一种整体智力就会自动产生,它们会建造结构精巧的蜂巢,会遵循复杂的社会规则。在上述两个例子中,智力都产生了飞跃。

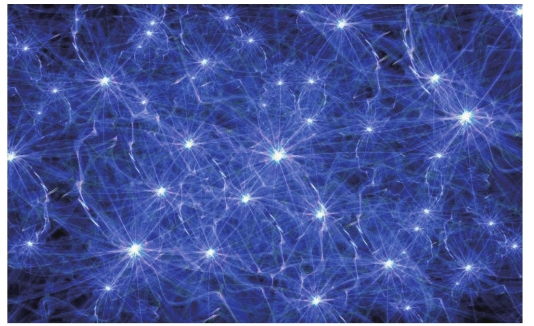

人大脑中的神经元构成复杂的思维网络

人的大脑有140亿个神经元,单个神经元的构造非常简单,只能根据外来的刺激产生一个神经脉冲。但140亿个神经元缔合成非常复杂的立体网络后就产生了智慧,产生了我识。如果我们问,哪几根神经元产生了爱因斯坦的天才?哪几根神经元中藏着他的“我识”?恐怕无法回答。只能这样说:足够复杂的神经元的缔合产生了更高层面的东西。

此时再来思考我们的问题:电脑能赶上人脑吗?

既然智力来源于复杂的物质缔合,既然智力与缔合模式有关而与缔合组元本身的性质无关,那为什么电脑不能赶上人脑?

当然能!毫无疑问!

到今天还有人不愿承认这一点。他们承认电脑在逻辑运算上已赶上和超过人类,但他们坚决地说:电脑永远不可能具有人类的创造性,不可能有直觉和灵感,更不可能有我识。这些人是人类尊严的热血卫士,他们要全力守住“人类优越性”的最后阵地。

那么,我们不妨问问这些人:“创造性”“直觉”“灵感”“我识”究竟来自何处?它们独立于物质大脑吗?它们是上帝造出的神秘之物吗?是上帝赐予人类的专用品吗?当然不是。它们只能是普通神经元经过缔合所产生的高层面的东西,它们只和缔合的模式及复杂程度有关,并不在乎这种缔合是由神经元组成还是由集成电路组成。所以,不要想当然地做出电脑赶不上人脑的断言吧。随着电脑和复杂程度赶上人脑,它一定会具有人脑的所有功能,包括直觉和我识。

当然,电脑今后的发展不会一味模仿人脑。比如说,人脑的神经脉冲传递是电过程和化学过程的结合。在神经元内是电信号,在两根神经元之间转化为化学信号。电脑当然不会模仿这种低效的繁琐的办法。又比如,一个人的大脑活动与身体密切相关,吸毒、吸烟为什么会上瘾?就是因为它们产生的信息素在大脑中产生了快感。电脑想来也不会建立这种联系。总之,未来电脑不会再现逼真的人脑,但“非不能也,乃不为也”,如果仅仅考虑可能与否,那回答是肯定的。

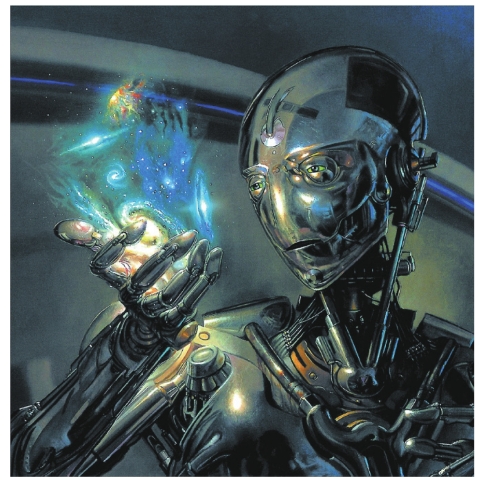

人工智能为自己设计一座城市

电脑肯定能赶上人脑。那么,它能超过人脑吗?人类大脑的缺陷之一在于它的有限容量。人类大脑中,140亿个神经元组成了极为复杂的立体网络。不少科学家断言,人脑的潜能还远远没有用完。尽管如此,它的容量毕竟是有限的。但人脑增大的过程已达到极限(人类婴儿头颅的大小已是女人骨盆的最大尺寸,以致人类在进化中不得不选择一个折中办法,让婴儿在未发育成熟时就出生,出生后再把大脑长足,这在动物界中是绝无仅有的)。我们虽不能断言在今后的进化中大脑不再增大,但至少可以肯定,它的增大是极为有限的,赶不上科学发展的需要。

缺陷之二,人类神经脉冲的传递十分缓慢,其中最快的髓鞘神经元脉冲,其传递速度也不过100米/秒,比起约30万千米/秒的电波速度实在不可同日而语。

第三点,人脑的学习是间断的,即使如爱因斯坦的大脑,也会因肉体的死亡而报废。新一代科学家只能从0开始,重复老一代人的学习过程。一代一代,这是多大的浪费!第四点,难以在人脑中做到完全的信息共享。人脑中信息的输入是依靠眼、耳、鼻、舌、身等感官从外界摄取,其效率实在太低!在电脑中一个10GB硬盘的拷录是几秒钟的事,但若想向一个人灌输这10GB硬盘中的所有内容,请想想这该是多么艰难的过程吧……如此等等。

说到这儿,我们应该骄傲了:先天缺陷如此严重的人脑,经过一代代锲而不舍的努力,竟然使人类达到今天的科学昌明,甚至创造了比人脑还聪明的电脑,这是多么难能可贵!

玩笑归玩笑,人脑的致命缺陷确实存在。在人类社会早期,这些缺陷还不太明显,现在则可以看到它的影响了。今天,人一生中学习阶段拉得越来越长,小学、中学、大学、硕士、博士的学习时间占到人生的1/3。如今的科学家中很难找到像伽利略、牛顿、罗蒙诺索夫这样的全能者,因为每个专业的知识就够一个人学习一生了!而失去统观大略的科学大师,科学的发展就很可能迷失方向。

电脑呢,它们几乎具有一切优点:近乎无限的思维速度,近乎无限的容量,无限的信息共享性。至于创造性、直觉、灵感这类东西,早晚它们也会具有的。电脑中会产生爱因斯坦、牛顿那样伟大的科学家吗?何止如此!我们不妨再回头看看蜜蜂社会,具有可怜智力的蜜蜂个体以复杂方式缔合起来后就会产生智力的飞跃,那么电脑呢?无数智力超群的、信息无限共享的电脑个体通过网络缔合在一起,会产生什么?

不是能否产生电脑科学家的问题,而是将产生一种高层面的整体智力。我们不妨称之为超智力,或第四级文明。这种高层面的文明将超出人类的理解力,即使爱因斯坦、牛顿那样的天才也不行。正像最聪明的蜜蜂也无法理解人类的科学、思想和感情。

真不愿承认这一点,但是,只要我们不背叛人类的理智,遵从人类的逻辑规则,那么上述结论就是必然的。

机器人手中握着宇宙吗

反方:谁能代替人

不论是在科幻小说中还是在现实生活里,人类都仿佛对人工智能有着期许和恐惧的双重心理。卡斯帕罗夫跟电脑比赛象棋,说到底不过是为了证明人脑的优越。自从卡氏输给“更深的蓝”之后,人工智能仿佛对人类大脑形成了某种威胁。在科幻作品当中,电脑征服人类、毁灭文明的描写更是比比皆是。当然,从个人来说,我们都不用太担心在有生之年看到世界末日那恐怖的一幕。某人在大学里的毕业课题就是很好的理由。这个课题是制造一个被称为“送料机器人”的人工智能机器,它会从地上捡起东西来乱丢。东西砸到人身上很疼,但不像要毁灭世界的样子。这么一个金属和塑料组成的活宝,不会说话也不会下棋,就花费了大量的金钱和一个研究室半年的时间,让设计者现在想起来还头疼。可见要制造出电影《终结者》中“T-800”那样的机器人或者《黑克帝国》中的终极电脑“母体”,绝对不是人干的活。

话虽这么说,人工智能毕竟在赶超人脑。它会不会与人脑越来越相似,甚至最后取代人类的智能呢?这是个科幻小说的题材,也是人类关心的课题之一。

人工智能与人类智能,或者简单地说,电脑与人脑的相似性有多大?今后又会接近到什么程度?这个问题比尔·盖茨给出过答案。他认为电脑是一种新的智慧生命,或者至少将进化成为新的智慧生命。关键是“进化”这个词。电脑将向什么方向进化?以后电脑会不会自我繁殖,会不会具有感情,会不会形成独立的社会?最重要的是,这种新的智慧生命会不会取代人类?

这个问题可以换种提法:人工智能是否将发展到完全与人类相同?

因为科幻小说中曾经热烈地讨论过这个问题,所以我们先从科幻小说中寻求论据。系统描述和分析过人工智能的科幻作家首推艾萨克·阿西莫夫。他的“机器人三定律”甚至是今天机器人学的基础之一。

在阿西莫夫的一系列小说中,机器人充当了非常重要的角色。从《钢窟》开始,机器人丹尼尔·奥利佛上场。这是阿西莫夫着意刻画的一个典型形象。直到《基地》系列小说的最终,寻找“第二基地”的探险队飞到月球,发现了丹尼尔·奥利佛,他仍然扮演着人类文明守护者的角色。这时的奥利佛已经两万岁了。从《钢窟》时代到第二帝国时代的黎明,两万年的漫长岁月中,他一直忠心耿耿地帮助人类度过难关,走向由伊莱贾·巴雷、汉·法斯托尔弗和哈里·赛尔顿等一代代人类英雄所指出的光明世界。

丹尼尔·奥利佛体现了阿西莫夫对理想的机器人的看法,他的行为中含有忠诚、坚忍、无私等等崇高的元素,但这种闪光只是上述那些人类英雄身上的光辉的折射。丹尼尔·奥利佛从某种程度上来说是有感情的,他承认在见到老朋友时,“电路更加畅通,思维更加清晰”,但他的感情严格地服从“机器人三定律”。阿西莫夫考虑问题的出发点是客观和冷静的。在制造出一种新的、强大的工具之前,人类必然先制定规则以保护自己的利益。这种规则就制约了该工具的发展。也就是说,人工智能的进化方向肯定是人类为它规划好的。至于所谓科学狂人制造出毁灭人类的电脑的故事,那纯粹是好莱坞的电影剧本。

人工智能无论如何强大,它首先是人类的工具。至于它是否会进化为生物,我们必须看一看所谓生物的定义。约定俗成的、必须具有以下四个特点的物体才能被称为生物:第一,应激性;第二,新陈代谢;第三,生长发育;第四,繁殖能力。要制造出这样的机器生物当然不是不可能。科幻作家柳文杨的科幻小说《神奇蚂蚁》中,机器蚂蚁除了没有“生长发育”的能力外,完全具有生物特点。但它们是被人设定了程序的机器,它们的繁殖并非出于生命本能。为了在不适于生存的外星球采矿、建设基地等目的,我们很可能会制造出能够自我复制、具有一定智力的机器人,但它们永远是工具。

人工智能与人脑之间的区别究竟有多大?首先,人工智能(在某一方面)比人脑的功能强大,就连普通PC机的记忆能力和信息处理能力都会令我们惭愧;其次,人工智能比人脑稳定,它不会感冒发烧,不会因为跟女朋友分手而罢工;还有,人工智能进化比人脑快,关注个人计算机市场的人对此定有体会。另外,人工智能还有许多优点是人脑比不上的。但到目前为止,它还远远没有达到威胁人类生存的地步。

人脑中包含有1000万个神经细胞和9000万个支持细胞,这比计算机的元件多得多。人脑中的每个细胞都与我们尚不清楚的大量其他行为相关联。计算机元件只是一个开关,而脑细胞中含有几百万个复杂大分子,具有当今科学尚不清楚的内部功能。文学、艺术、科研等等领域仍然是人脑的天下。音乐家、作家、发明家、科学家这些职业,必须用到某些未知的思维过程,我们称之为“直觉”“洞察力”“想象力”“幻想”以及其他类似的能力。现在,计算机还不能介入这些领域。

当然,设计并制造出具有人脑特点和功能的计算机只是时间问题。科学家已经在制造“硅神经元”,一种类似集成电路,具有真正的神经细胞功能的人造神经元。它能够操纵离子电流,产生神经脉冲。某些人还试图把硅神经元合并为微芯片,再把芯片联系起来,模拟人类大脑。这就是马文·明斯基提出的“神经网络”。与普通计算机处理问题的线性方式不同,神经网络计算机可以把一个问题分成许多部分,分派给更小的处理系统,它们之间是相互联系的。这种计算机制造出来以后,将很快能模仿人脑。

那么说,计算机是不是就能完全与人脑相同,并取代人类了呢?这要看有没有必要,和人类自己愿不愿意。

一个简单的例子是正在国内普及化的汽车。汽车(还有其他交通工具)比人腿的功能强大得多,也比人腿结实。但人类的腿并没有因为汽车出现而退化,汽车也没有在奥运会的百米跑道上和人类运动员角逐。重要的是,汽车是一种工具,它在某个单一方面可以比人类更好地完成工作,但它永远不能取代人类某一肢体、某一器官的所有作用。人需要汽车在最短时间内把自己送到目的地,但在散步时、登山时、跳舞时,汽车是没有用的。没人发明会跳舞的汽车,因为跳舞是一种享受,不必交给机器去做,而且在舞蹈这件事中,包含了人类的某些基本价值,如健康、活力、美和激情等等。我们要注意的是,别把大脑神化。大脑说到底也是人体的一个器官,如同眼睛一样。电脑在某些领域分担人脑的工作,就像汽车分担了人腿的工作一样。人类没有傻到用轮胎换掉自己的双脚,也不会让电脑取代自己的大脑。毕竟,这个世界是人类在管理,无论汽车和电脑都是我们制造的,游戏规则也由我们来制订。人工智能将在何种程度上模仿人脑也是我们规定的。人类文明没有被汽车毁灭,同样不会被电脑毁灭。

乐观者认为,人赋予机器智能,也能掌握这种智能

有人说,电脑的错误曾使银行蒙受巨大损失,而且,有台下棋电脑还用电流杀死了与它对垒的人类。难保没有那么一天,电脑会集体罢工,或者造我们的反。对此要做出冷静地分析,就会发现无论是银行里的电脑还是下棋的电脑,它们犯的错误归根结底是人类让它们犯的。犯错的是人,编制程序的人或使用电脑的人。

每天都有人死于车祸,而我们并没有说:“汽车正在造反!”受到责备的都是肇事的司机。不是吗?

所以从这些事情中得到的结论,就是人工智能不会最终取代人脑,也不会完全模仿人类智能。这并不是在技术上不可能,而是人类不会允许。

关于人和人工智能孰优孰胜的问题还在争论中,我们看到的,是从此伸向无穷远方的一条道路。答案需要自己去寻找,需要自己去解答。甚至,答案都是不重要的。有一天,这些问题会变得如同今天的自来水龙头结构一样明白、简单,但是,那种对未知的向往、探求,那种对人生和宇宙的思考,将永远是可贵而有价值的!

仰望星空,是为了更清晰地俯瞰大地。深入宇宙,是为了更清醒地认识人类自我。我们的飞船已经准备就绪,我们的宇航员也已整装待发,人类没有任何时候像今天一样充满信心:我们将走进太空,开拓新的文明疆域。

人啊,你真的准备好了吗?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。