1.恒星的生成

宇宙的年龄大约在10万至1亿年时,平均温度已降到了300开,此时由大爆炸后最初核合成产生的氢云和氦云极其巨大,由于氢和氦的不均匀分布产生了引力中心,在引力中心的吸引下,经过漫长的年代就形成了致密的原子团,巨大的引力使得原子的运动发生碰撞,并把它们的能量传递给其余的物质。引力的收缩不断地把原子挤压得越来越紧密,温度变得越来越高,最终便生成了恒星。

2.化学元素的恒星核合成和“铁峰”

1938年,曾与伽莫夫一起提出宇宙大爆炸理论的贝特提出了恒星的热核聚变理论。他认为,太阳和恒星的能源来自星体的核心部分的核反应。恒星在生成的过程中,中心的温度极高,这就使得粒子有极高的动能,原子核之间能克服静电排斥而发生碰撞,结果就发生了热核聚变,较轻的原子核合成为较重的原子核,这一聚变反应中释放出来的巨大能量就维持着恒星内部的高温以及恒星的辐射,这就开始了化学元素的恒星核合成。

根据天文学家的研究,恒星核合成经历了以下一些过程:星云气体→主序星→红巨星→白矮星和超新星爆发。图2-4是从主序星到红巨星变化的示意图。

图2-4 化学元素的恒星核合成

可以看到恒星的最初是由聚集的氢云形成的,在恒星生成的第二阶段,由于氢的燃烧生成了氦,这个阶段即是主序星阶段。温度继续升到1亿摄氏度时,氦的燃烧就生成了碳、氮、氧元素。进一步核反应的结果,温度继续升高,碳、氮、氧燃烧的结果就生成了硅和镁,此时恒星外层的物质离开中心区已十分遥远,因此恒星发出红光,是为红巨星。再往后,恒星的中心区就生成了铁,形成了恒星的铁核,由于铁的丰度较大,这便在宇宙元素分布图上形成了“铁峰”。至此,核反应的能量耗尽,更重的元素的合成需要更高的能量,恒星的核合成已不能继续完成。

3.元素合成中的“A8沟”和霍伊尔假说

根据元素的恒星核合成的理论,重元素是由轻元素合成的,这一合成的顺序应该是按着质量数的排列进行的,也就是按次序进行以下的合成:

21→—H2H

22→—H4He

2H+4→—He6Li

24→—He8Be

可是已知8Be是很不稳定的,也就是说元素生成的反应进行到这里就会无法进行下去。8Be的半衰期很短,在宇宙的星体中很少有8Be,既然如此,进一步的反应显然将会因此而中断,如果不存在相对原子质量A=8的元素,那么又怎么能合成A=9,A=10的元素呢?这个令人绞尽脑汁的问题就被称为A8沟。

科学家的研究也发现了恒星中碳的丰度特别大,因而推论在氦层的下面生成的是碳层,而不是形成了8Be。生命元素碳为什么会在宇宙中继氢、氦之后先出现?A8沟与碳的合成又有什么关系?

为了解决这个问题,英国天体物理学家霍伊尔(Fred Hoyle)提出了一个假说,他认为存在着以下的一个反应:

8Be+4→—He12C

8Be是极不稳定的,很快就会衰变,因此理论上这个反应是无法进行的,但霍伊尔认为这个反应实际上进行得很快,是一个共振反应,它比8Be存在的时间还要快,而且他还认为碳可以在两个氦核聚合成一个铍核开始的过程中合成:

24→—He8Be…8Be+4→—He12C

实际上就是

34→—He12C

它们之间存在着共振,因此使得它们的核反应的概率变得很大,从而顺利地产生了12C,霍伊尔还预测了这一共振反应的能量。美国加利福尼亚工学院核物理实验室进行了实验,证明了这一假设是正确的。这真是不幸中之大幸,如果不存在共振,宇宙中的碳元素很可能只是微不足道的元素,结果地球上也就不可能形成生命。地球上的生命竟是起源于如此的“偶然”,这便是当今科学家所能告诉我们的一个幸运的“故事”。

4.碳氮氧循环

恒星核反应在越过A8沟后的继续燃烧使得其他元素逐步合成,碳生成后,接下去的就是碳氮氧循环:

12C+1→—H13N+γ

13→—N13C+e+(正电子)+ν(中微子)

13C+1→—H14N+γ

14N+1→—H15O+γ

15→—O15N+e++ν

15N+1→—H16O+γ

16O —→12C+4He

同时

在这一循环中,由4个氢生成了一个氦,12C起了催化剂的作用,同时生成了其他元素。可以看出在这一循环中是氢燃烧,它是氢燃烧的第二个序列。

5.4He燃烧

接下去的恒星核反应就是氦燃烧、碳燃烧、氧燃烧直至重元素的生成。氦燃烧的反应如下:

34→—He12C+γ

12C+4→—He16O+γ

16O+4→—He20Ne+γ

20Ne+4→—He24Mg+γ

14N+4→—He18F+γ

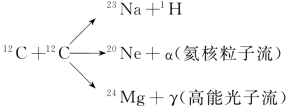

6.12C燃烧

12C+→—α16O+γ

7.16O燃烧

20Ne+→—γ16O+α

20Ne+→—α24Mg+γ

8.重元素的生成

24Mg+4→—He28Si+γ……

28Si+28→—Si56Fe+γ

当硅燃烧完后,恒星中铁的含量也就达到了最大,形成了铁核。事实上并不是所有的恒星都能发生以上所有的反应,有的恒星还未生成铁核,中途就结束了自己的一生。因此,各种恒星的化学元素组成并不是一样的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。