第二节 辽宁地区高中生“三位一体”健康教育模式的构建

一、选题依据

当前,社会竞争越发激烈,对优秀人才的培养提出了更高的要求,大强度、快节奏、高效率的工作,要求社会工作者必须拥有充沛的精力和强健的体魄做后盾。就个人而言,是否拥有健康的体格、良好的身体素质已经成为能否体现自身价值,实现个人理想的基础条件。一个有远见的国家,总是把青少年看作推动历史发展和社会前进的重要力量。国家非常关心下一代的成长,针对青少年健康现状,相关部门正以实际行动竭力改变目前的状况。目前,全国正在如火如荼地开展提高青少年学生体质健康的阳光体育活动,教育部向全国青少年提出了“每天锻炼一小时、健康工作五十年、幸福生活一辈子”的口号。通过一系列活动的开展,努力使全国的青少年在身体发育和性格塑造的关键时期,形成“健康第一、终身体育”的理念,养成锻炼的习惯。进而拥有良好的身体素质,使学生的学习能力和生活质量得到应有的提高。

高中时期是学生身心全面发展的关键时期,学生身体素质的状况不仅关系着他们能否很好地适应高中紧张的学习和生活环境,而且对他们能否顺利考入大学有着重要影响。在这个时期抓住机会对学生进行行之有效的健康教育,使其学会用科学的方法去认识和解决健康问题,帮助他们建立科学的健康观,将会取得事半功倍的效果。

健康促进是20世纪20年代后提出的概念,是指促进人们改善和提高健康水平的过程,增强人们改进和处理自身健康问题的能力,其核心是促使人们建立新的行为和生活方式。健康促进对于身体健康和心理健康都具有积极良好的作用,如增强心肺功能、提升社会技巧与人际关系、增加自我信念。养成规律的锻炼习惯,拥有健康的身体是社会所需人才自身不断进步的基础。体育是以谋求个体身心健康、全面发展为直接目的,以培养完善的社会公民为终极目标的一种社会文化现象或教育过程。

新中国成立初期,我国就提出了“发展体育运动,增强人民体质”的口号。体育运动是学生接受健康教育、进行身体锻炼的主要途径。因此,应用健康促进模式研究学生的体育锻炼运动行为具有其必要性。其优势在于更好地促进学生形成“健康第一、终身体育”的生活理念,增强青少年的体质健康,同时,为相关部门组织与管理学生健康促进活动提供素材,进而促进青少年热爱体育运动,以期能为增强青少年体育锻炼意识和体育锻炼习惯提供必要的借鉴。

随着现代社会健康观念的转变,人们解决健康问题的途径已经发生变化,由原来的医学领域发展到利用社会方法来解决。“提前为健康投资”“花钱买健康”已经成为现代生活必不可少的部分,因此,本书从辽宁地区高中生课外体育锻炼行为选择方式与妨碍因素的关系入手,通过建立体育锻炼行为及影响因子间的结构模型,分析各因子的作用方式及影响程度,并建立增强我国青少年体质健康最佳促进模式即“三位一体”的健康教育模式,以期为增强青少年体育锻炼意识和体育锻炼习惯提供借鉴。

二、研究对象及方法

(一)研究对象

本研究随机抽取辽宁不同地区高中学校1200名高中二年级学生为研究对象,其中城市、乡镇各2所学校,且男女比例适当。涵盖了沈阳、盘锦、本溪等城市。

(二)研究方法

1.文献资料法

本书在研究过程中,查阅了生活方式、体育生活方式、跨理论模型构建、心理学、统计学等相关书籍和著作若干部。查阅了《中国学术期刊网》中2000—2011年有关生活方式的相关文献100多篇,以“体育生活方式”“理论模式构建”为关键词,检索了《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》中2000—2011年相关硕士论文若干篇,获取了近十年间与本书相关的研究成果,筛选出有价值的文献,并借鉴了对本书具有指导性作用的研究成果。

2.问卷调查法

(1)问卷的发放

为了保证问卷填写的质量和回收率,在调查之前对所有参与调查的人员进行了统一培训,并采取当场发卷、现场解答、当场回收的方式。问卷调查工作从2010年9月开始,到2010年11月结束。对回收问卷进行筛查,删除废卷。共发放问卷1200份,回收问卷1200份,回收率为100%;剔除无效问卷152份,其中有效问卷为1048份,有效率为87.3%。其中,城市559人,乡镇489人,城乡比例适当;男生435人,女生613人,男女比例适当。

(2)问卷的信度、效度检验

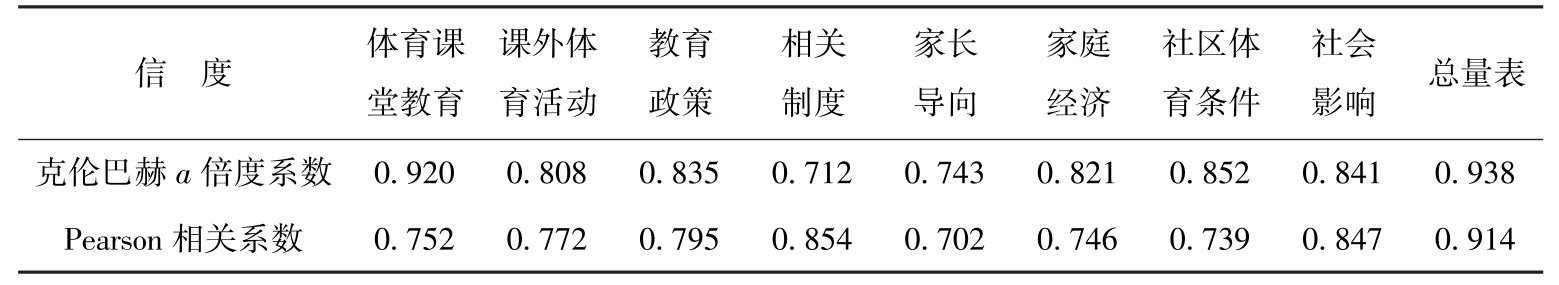

为了获得它在辽宁地区的测试信度,对问卷的同质性信度和重测信度进行检验。同质性信度指被试在同一测验里表现出跨项目的一致性,通常采用克伦巴赫a信度系数(Cronbach’s a)表示,a系数评价的是量表中各题项得分间的一致性,属于内在一致性系数,本研究在辽宁省的2所学校作了尝试性调查,前后两次时间间隔20天,试填对象对同一份问卷的两次回答一致性较高,问卷重测Pearson相关系数为0.914,表明此问卷具有较好的信度。

表5-2 本研究同质信度和重测信度结果一览表

(3)数理统计法

对《青少年体育锻炼现状与影响因素调查问卷》《阻碍青少年参加体育锻炼的原因》两份回收问卷进行编号,所统计的数据采用SPSS 16.0统计软件进行数据处理,单因素方差分析、因子分析、有序Logisitic回归分析等方法均被用于对全部个案及指标变量的探索,所有统计量的显著性水平设置为α=0.05;《青少年体育锻炼与健康教育调查问卷》对回收的有效问卷进行编号,问卷采用奇、偶数问卷取半为样本A、样本B,样本A采用SPSS 16.0统计软件进行探索性因素分析(EFA),对初始问卷进行项目筛选和公因子提取。样本B问卷采用AMOS18.0进行验证性因素分析(CFA法)进行结构方程模式的构建。

三、研究结果与分析

(一)辽宁地区高中生参加体育锻炼的制约因素

本研究对辽宁地区高中生生活方式及体育锻炼行为中的制约因素及存在的问题进行调查分析,探讨阻碍高中生参加体育锻炼的原因。问卷从21个方面对影响辽宁地区高中生课外体育锻炼的原因进行了调查,为了找出问题的真正所在,本研究决定先将21个问题进行探索性因素分析。

1.因子分析依据与命名

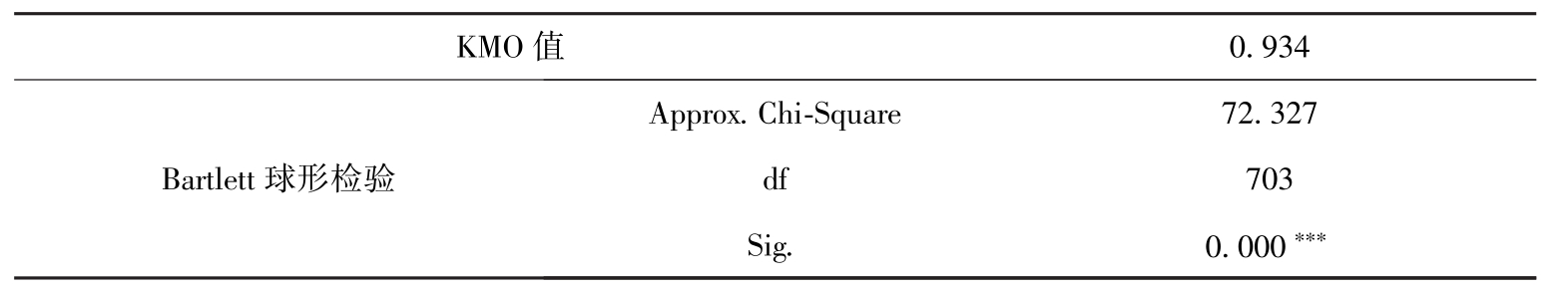

生活方式及体育锻炼行为受许多因素制约,如学生自身因素、政治因素、经济因素和文化教育因素等。KMO用于检查变量间的偏相关性,取值介于0~1,越接近于1,说明与因子分析的符合程度越高。将问卷的21个题项当作21个原始变量,分别是:V1文化课的学习任务太重,没有时间参加体育锻炼;V2家里的经济条件不允许花钱去收费场馆锻炼身体;V3学业紧张,家长不允许参加体育锻炼;V4不知道如何锻炼身体;V5体育成绩在升学考试中所占比例不大;V6家里的经济条件不允许花钱去购买需要的体育器材;V7缺少一起锻炼的同伴; V8运动能力差;V9体育课常被文化课程占用;V10家里的经济条件不允许花钱去参加课外的体育辅导班;V11住所附近没有方便使用的锻炼场所;V12没有参加体育锻炼的习惯;V13学校的各种优秀奖励与体育成绩的关系不大;V14家里的经济条件限制无法参加户外体育活动;V15课外体育锻炼缺乏专人的指导; V16不喜欢体育活动;V17没有体育单项奖,不构成激励作用;V18玩电脑游戏或看电视占用了余暇时间;V19担心锻炼时受伤;V20学校未对课外活动作硬性的规定;V21觉得健康和锻炼没有什么关系。将21个问题当作21个原始变量进行探索性因素分析,得出KMO检验值为0.934(>0.5),达到了因子分析的基本要求;巴特莱特球形检验(Bartlett Test)获得卡方值χ2=72.327(Sig= 0.000∗∗∗),进一步肯定了21个原始变量适合做因子分析(如表5-3所示)。

表5-3 制约因素因子分析的KMO检验和Bartlett球形检验结果表

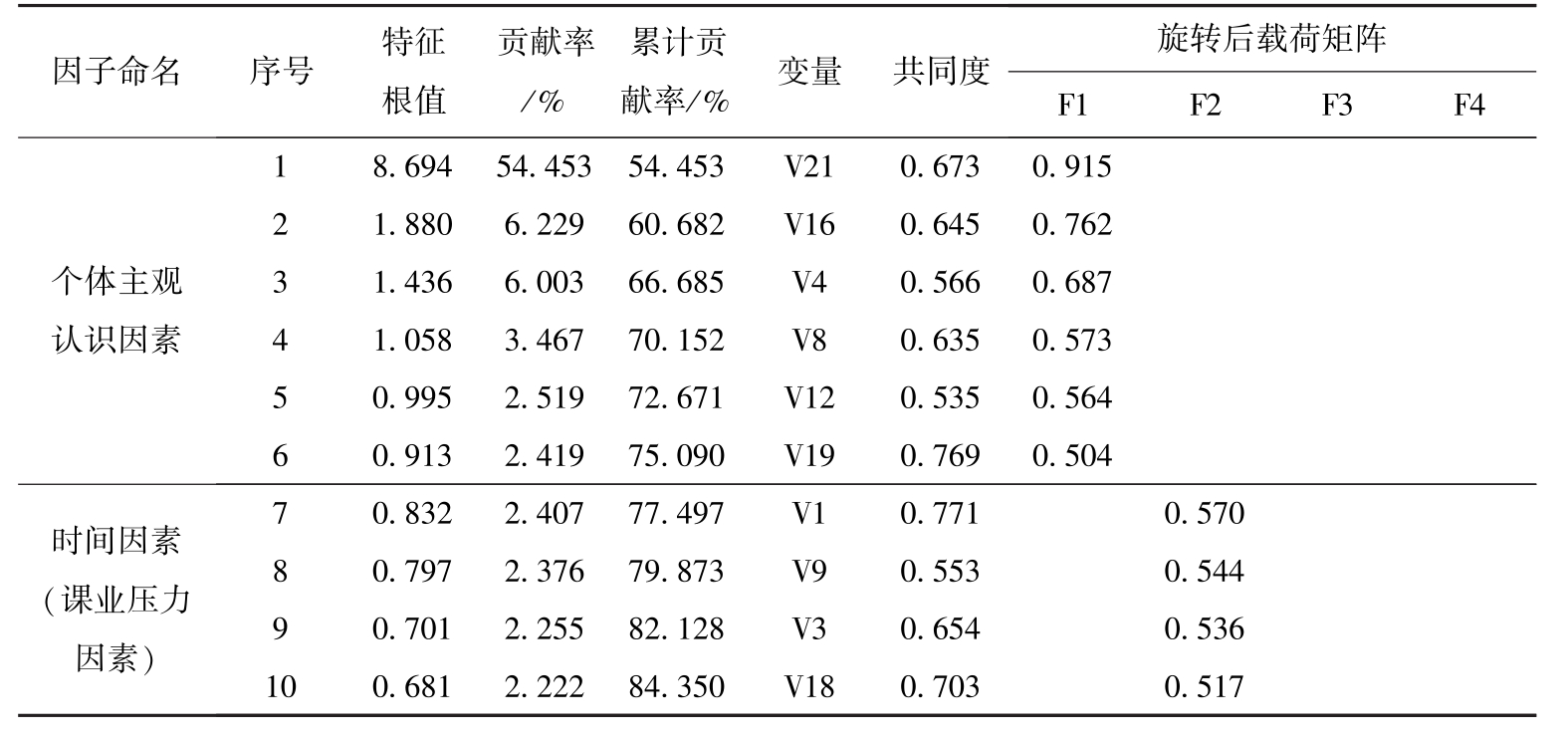

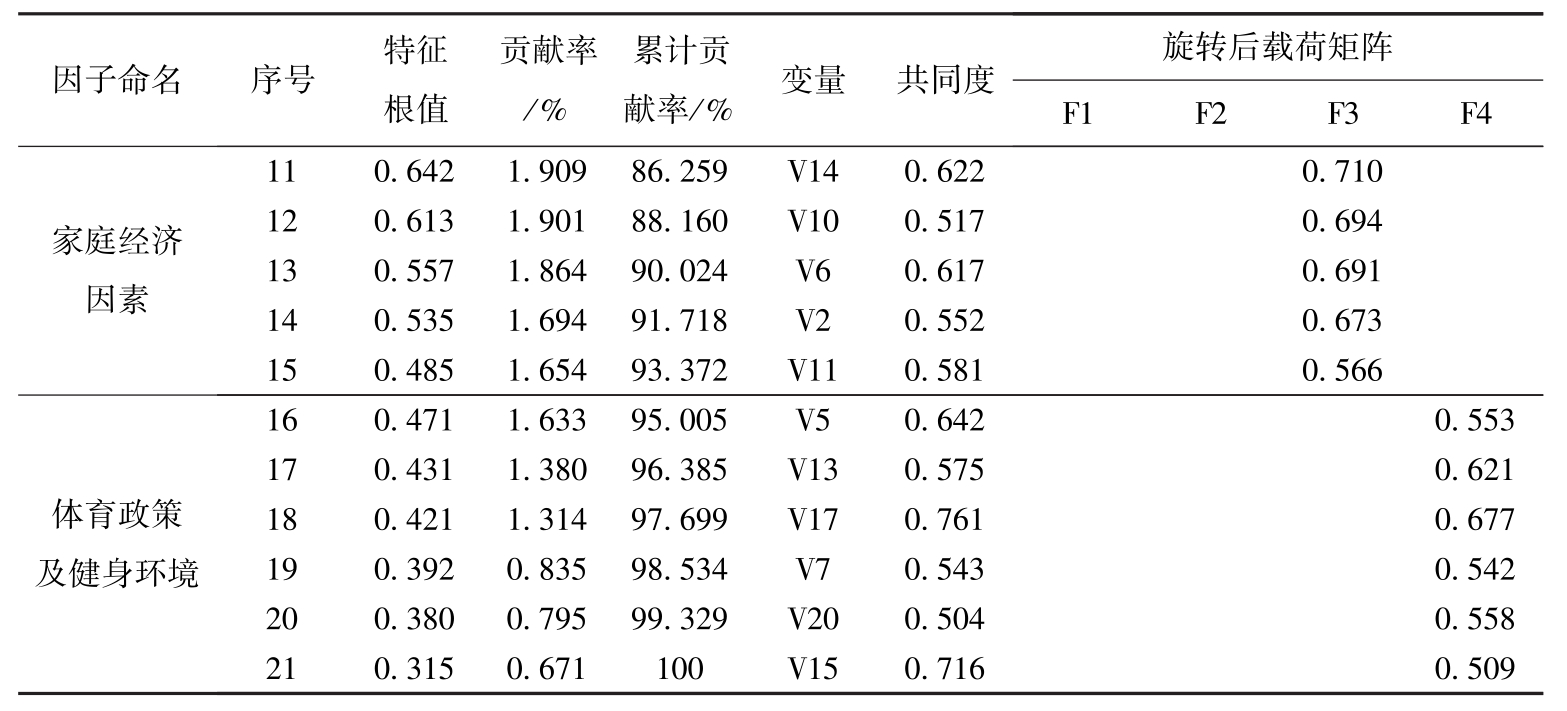

采用主成分分析法提取公因子,根据提取出的主成分及旋转后载荷情况进行原因的归纳。从表5-4可以看出,在21个变量主成分分析中,前4个成分的特征根值分别是8.694,1.880,1.436,1.058,因子的特征根值均大于1,对21个原始变量的方差累计贡献率达到70.152%,变异解释程度累计贡献率大于70%,达到人文社会科学研究的基本要求。故本研究认为,提取前4个主成分作为公因子是基本合理的,具有统计学意义。

表5-4 阻碍参加体育锻炼原因的因子提取过程中相关参数统计表(N=1048)

续表5-4

表5-4是旋转后21个变量在4个公因子的载荷矩阵系数值,对4个公因子进行命名:第一个公因子(F1)主要由V21,V16,V4,V8,V12,V19控制着,主要反映学生在主观认识上认为健康和体育没有什么关系、不喜欢体育活动、不知道如何锻炼身体、运动能力差、没有参加体育锻炼的习惯等原因影响学生参加体育锻炼,故将公因子命名为“个体主观认识因素”。

第二个公因子(F2)主要是由V1,V9,V3,V18控制着,它主要反映学生文化课的学习任务太重、体育课经常被文化课占用、家长反对等方面影响学生参加体育锻炼,故将公因子命名为“时间因素或者课业压力因素”。

第三个公因子(F3)主要是由V14,V10,V6,V2,V11控制着,它主要反映家庭的经济条件对学生参加体育辅导班学习、去收费场馆参加体育锻炼等的限制,因而把这一公因子命名为“家庭经济因素”。

第四个公因子(F4)主要是由V5,V13,V17,V7,V20,V15支配着,它主要反映体育成绩在高中升学考试中不受影响、学校的评优制度与体育成绩无关、无体育单项奖使学生不感兴趣、学校对课外体育活动未作硬性的要求、缺乏相应的同伴和教师指导等,因而将公因子命名为“体育政策及健身环境因素”。

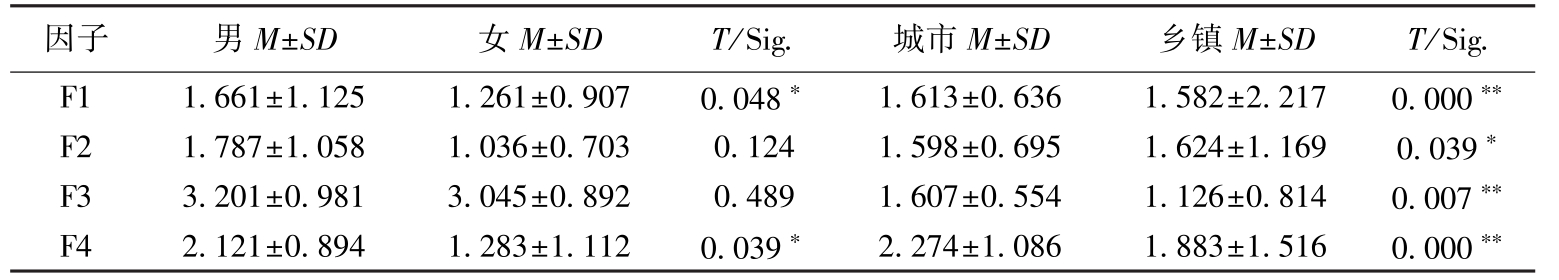

2.因子得分分析

采用SPSS 16.0统计软件自动生成4个公因子的得分,在问卷设计中,21个原始变量采用李克特量表五级评分方式,将选项分为“非常符合、比较符合、不能确定、不太符合、很不符合”,分别赋值1,2,3,4,5分,故在分析中获得的因子得分值越低,个体主观认识越差;时间越紧,课业压力越大;体育政策措施越不得当,锻炼的环境及指导越差。从表5-5可以获得如下信息。

表5-5 体育锻炼行为制约因子得分(M±SD)对比统计表(N=1048)

注1:F1=个体主观认识因素,F2=时间因素(课业压力因素),F3=家庭经济因素,F4=体育政策及健身环境因素;

注2:∗P<0.05,∗∗P<0.01,∗∗∗P<0.000,下同。

(1)个体主观认识因素

人是生活方式及体育锻炼行为的主体,是形成体育生活方式的主体意识、实践体育生活方式的主要动因,是构建体育生活方式的关键因素。个体主观认识因素在掌握健身方法、体育锻炼习惯等方面,男生高于女生且存在显著性差(P< 0.05);城市学生的因子得分明显高于乡镇学生的因子得分(P<0.000),从得分值可以看出,城市学生掌握了更好的体育锻炼方法,养成较好的体育锻炼习惯。究其原因,大致有以下三个方面:第一,城市学校的师资力量优于乡镇学校,学生掌握更好的运动技能;第二,与城市的生活环境有关,城市的生活紧张而有序,节奏快、压力大,学生通过体育锻炼来缓解学习压力,使得学生有针对性地掌握体育锻炼方法,从而提高学习效率;第三,高中生对事物的认识浅薄,缺乏正确的判断,加之学习压力大,自控能力较差,均会影响学生健康的体育生活方式的形成。所以,积极引导学生树立正确的体育观念,养成良好的体育锻炼习惯,是高中生形成健康的体育生活方式的关键,同时为终身体育意识的形成打下良好的基础。

(2)时间因素或课业压力因素

时间是参加一切活动的有力保证,辽宁地区高中生不参加或者较少参加课外体育锻炼影响较大的原因是受到“学习任务太重,没有时间参加体育锻炼”“体育课常被文化课程占用”等因素制约。通过性别对比,男生与女生课业压力因素无显著性差异(P>0.05);不同地域存在着显著性差异(P<0.05),城市、乡镇的因子得分依次是1.598,1.624,城市学生的学业压力比乡镇学生的大。由于高考升学率“指挥棒”的导向,学校领导“先抓升学率,忽视课余体育锻炼”的思想观念一直没有改变,没有把高中生的健康放在首位,没有充分认识到课余体育锻炼在高中生身体健康中的重要地位。

(3)家庭经济因素

家庭经济情况是影响高中生参与体育锻炼的关键因素,高中生在经济上还未获得独立,维持日常生活所需要的费用完全依靠家长提供,很少有多余的零花钱来支付参与体育锻炼的费用,不同的家庭经济水平,其生活方式和消费方式也不同。家庭经济因素的因子得分男生与女生并无明显的区别(P>0.05);城市学校学生因子得分明显高于乡镇学校的学生(P<0.01),说明乡镇学生家庭在经济上对孩子体育锻炼支持力度比城市学生差。

(4)体育政策及健身环境因素

健身环境主要是针对学生体育锻炼的场地与器材条件而言的,它是学校体育教学、课外体育活动、课余体育训练和体育竞赛开展的重要物质基础,是完成学校体育工作基本任务的重要保证。体育政策的实施、健身环境因素的因子得分男生明显高于女生(P<0.01),城市学校明显好于乡镇学校(P<0.000)。相关调研结果表明:有两个因素使学校体育政策忽视了高三学生这个特殊的群体:第一,高三学生不得不面对高考升学的巨大压力;第二,学校必须考虑升学率问题,升学率关系着学校的生存与发展。因此,在被调查的众多学校中,相关体育政策几乎与高三学生无缘,多数高三学生不会理会校内外的体育活动,有的学校甚至取消了高三的常规体育课和两操活动,其结果必然损害青少年的身心健康。

(二)学生课外体育锻炼行为选择与影响因子的关系

1.多项分类Logisitic回归模型建立

有序Logisitic回归分析在理论上不要求各项指标变量都要服从线性、独立、等方差、正态等假设条件。因此,本研究将阻碍辽宁地区高中生参加课外体育锻炼4大影响因子作为因变量,选择《青少年体育锻炼现状与影响因素调查问卷》中体育锻炼行为的9个主要方面作为应变量依次建模,分别是:两操参与态度、校内余暇时间的行为选择、体育赛事的参与、课间活动选择、家庭时间的行为选择、课外体育活动参与、体育消费观念、体育消费金额、体育锻炼坚持情况。

为了进一步探讨阻碍因子对高中生体育锻炼行为结果的影响力度。将优势比引入回归模型,优势:O=P/(1-P)=事件概率/非事件概率,O称事件发生的优势;优势比(OR)则是反映两个二项分类变量之间关系的指标。一般地, OR>1,说明该因素是有利因素;OR<1,说明该因素是不利因素;当OR=1时,说明该因素与应变量无关。

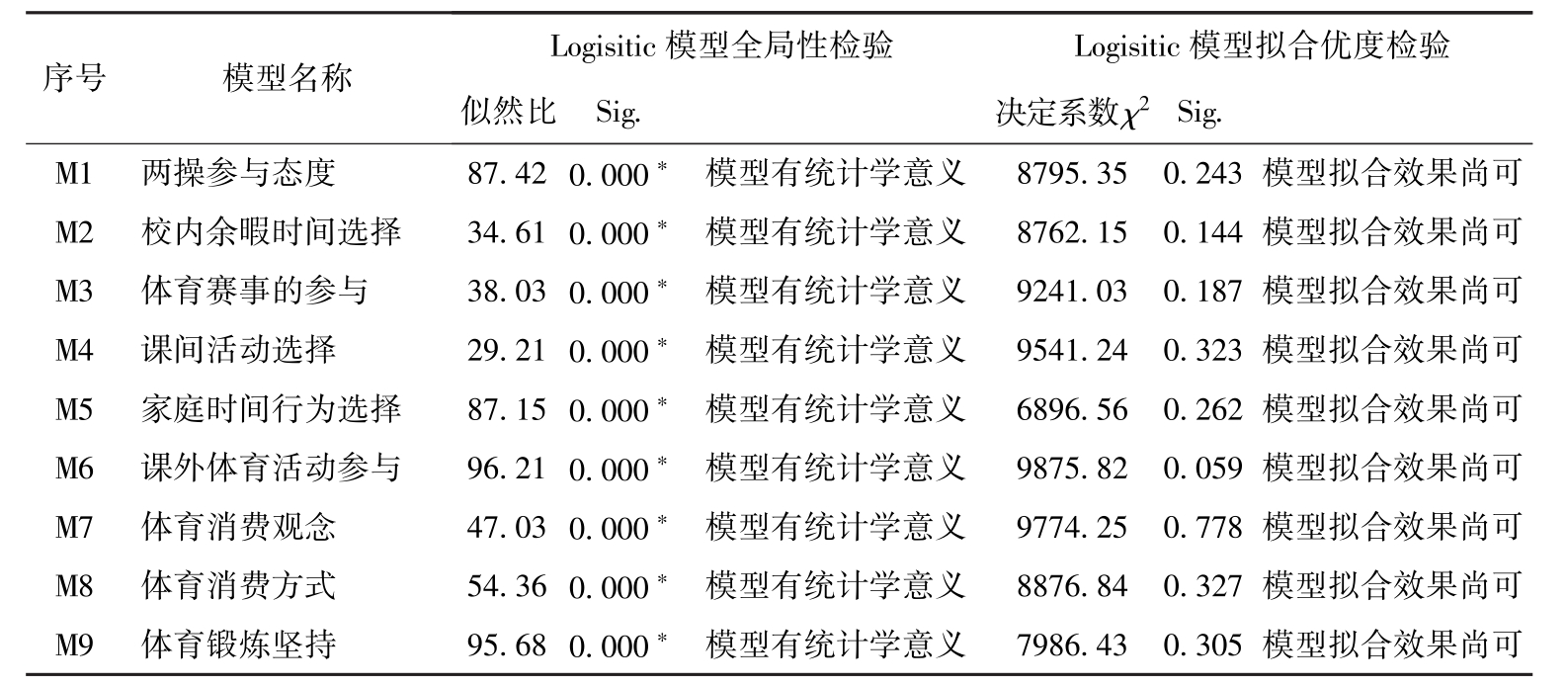

2.对多项分类Logisitic回归模型的检验

表5-6反映了辽宁地区高中生体育锻炼行为选择的9个主要方面应变量与4个公因子制约因素之间所建立的回归模型似然比(Likelihood Ratio)卡方值χ2及相应的概率值,从模型全局性检验效果来看,似然比分别为87.42,34.61, 38.03,29.21,87.15,96.21,47.03,54.36,95.68,P值均为0.000,均小于0.05,说明这9个模型具有统计学意义。另一方面,拟合优度Hosmer和Lemeshow卡方值χ2分别为8795.35,8762.15,9241.03,9541.24,6896.56, 9875.82,9774.25,8876.84,7986.43,P值分别为0.243,0.144,0.187, 0.323,0.262,0.059,0.778,0.327,0.305,P值均大于0.05,进一步说明模型拟合效果可以接受(如表5-6所示)。

表5-6 构建9模型基本情况(N=1048)

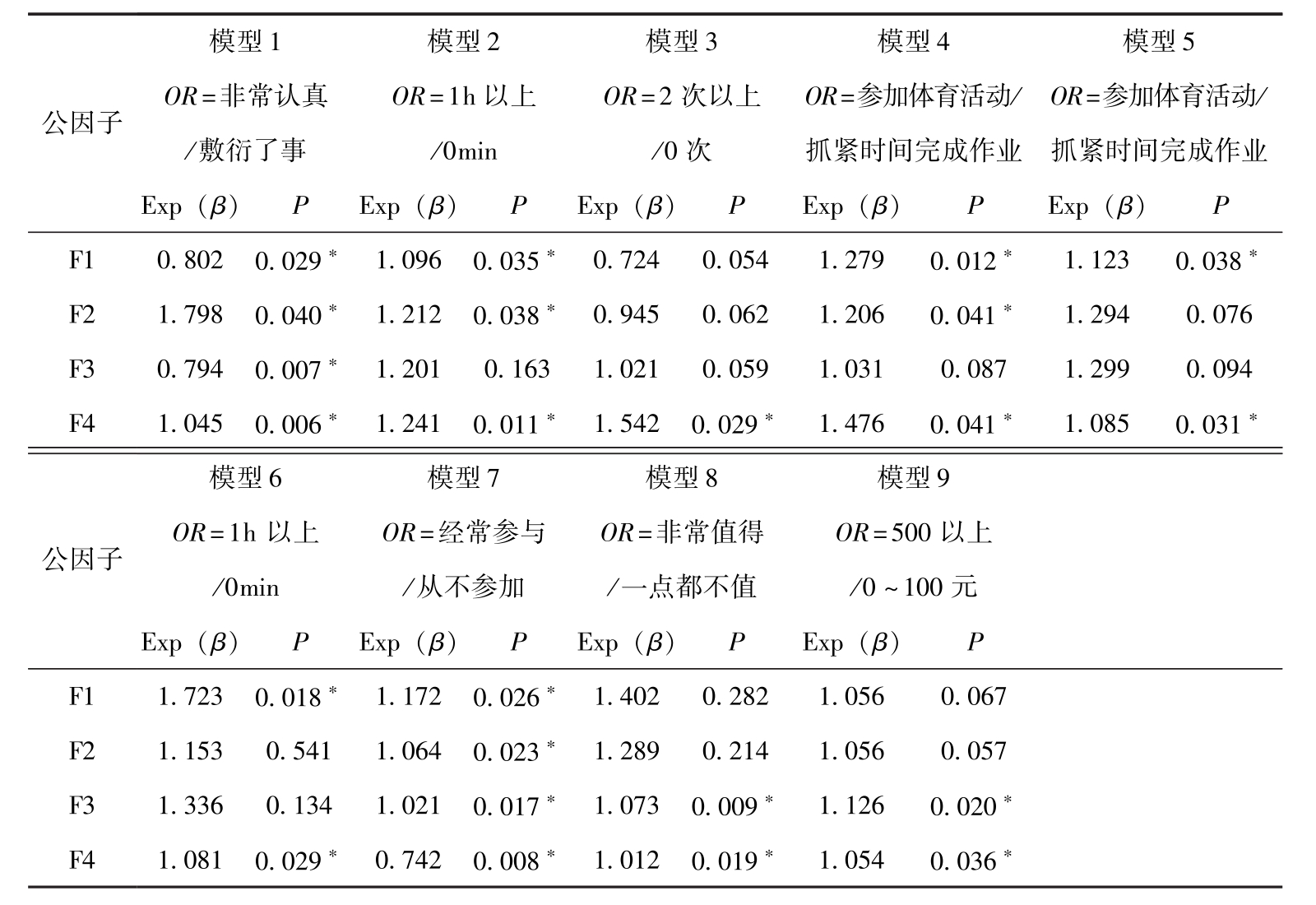

3.4个公因子对体育锻炼行为结果的优势比分析

表5-7 4个共性制约因素因子分别对模型1~9的影响所获得参数(N=1048)

注:优势比Exp(β)=OR。

为了便于观察理解表5-7中模型参数的含义,首先,对其中的模型1的参数进行解释,4个影响因子与该模型1均达到显著水平(P<0.05),学生参加两操锻炼态度“非常认真/敷衍了事”的优势比(OR=Exp(β))最小值为0.749,“家庭经济因素”对学生两操参与态度的影响最小;最大值为1.798,“时间因素(或课业压力因素)”对学生两操参与态度的影响最大,该优势比的值可以解释为:如果高中生时间每增加1个单位值或高中生的学习课业压力每降低1个单位值,那么学生在做两操时持“非常认真”态度的人数将提升至原有数量的1.798倍。同理可以推知其他8个模型与4个影响因子的作用大小。从表5-7中可以获得如下信息。

(1)个体主观认识因素与9个模型的优势比分析

在个体主观认识因素共性因子中,包括学生的运动技能、兴趣取向、健身习惯等相关因素,在9个模型中,除了模型3、模型8、模型9外,其余均达到显著水平,每增加1个单位,学生每天在校内参加课外体育活动的时间坚持1个小时以上的学生人数就会增加到原来的1.096倍,课间活动包括课间10分钟和午休时间学生选择参加体育活动而不是抓紧时间完成作业的人数就会增加到原来的1.279倍,放学回家选择体育锻炼而不是抓紧时间完成作业的学生数就会增加到原来的1.123倍,参加课外体育活动时间在1小时以上的人数就会提升至原来学生数的1.723倍,经常参加体育锻炼的学生人数会增加到原来的1.172倍。

(2)时间因素或课业压力因素与9个模型的优势比分析

时间因素或课业压力因素公因子与模型1、模型2、模型4、模型7达到显著水平(P<0.05),对于学业压力的反问题来说,因子得分增加,实际上是减轻学业压力、有更多的剩余时间参加其他活动。当学业压力每降低1个单位,学生参加两操锻炼持“非常认真”态度的人数将会增加到原来的1.798倍,学生每天在校内参加其他体育活动的时间坚持1个小时以上的人数就会增加到原来的1.096倍,课间10分钟和午休时间学生选择参加体育活动而不是抓紧时间完成作业的人数就会增加到原来的1.206倍,放学回家选择体育锻炼而不是抓紧时间完成作业的学生数就会增加到原来的1.294倍,参加课外体育活动时间在1小时以上的人数就会提升至原来学生数的1.153倍,经常参加体育锻炼的学生人数会增加到原来的1.064倍。高中的整体现状是与时间赛跑,抓住学生一切可以抓住的时间,利用学生一切可以有效利用的时间。高中学生被灌输的思想是“高考成绩才是硬道理,没有好成绩其余一切都是空谈”。在这种情况下,学生处于一种精神压抑的学习状态,没有更多的时间和精力去参加体育锻炼,去享受体育锻炼给人带来的愉悦性,从而减缓压力,提高学习成绩。

(3)经济因素与9个模型优势比分析

经济因素公因子与模型1、模型7、模型8、模型9达到显著的影响,P值大于0.05,当经济压力每降低1个单位时,学生参加两操锻炼持“非常认真”态度的人数将降至原来的79.4%,经常参加体育锻炼的学生人数会增加到原来的1.021倍,学生的体育消费观认为“非常值得”的学生数将会增加到原来学生数的1.073倍,体育消费金额在500元以上的学生数将增加到原来的1.126倍。高中生体育消费水平的高低与家庭的经济收入有直接的关系,学生费用支出主要由家长提供,主要用于维持日常学习生活的基本消费,几乎没有多余的钱投入到体育锻炼,在一定程度上影响着学生的体育消费观念及消费能力。

(4)体育政策及健身环境因素与9个模型优势比分析

体育政策及健身环境因素公因子与9个模型均存在显著的影响,P值均大于0.05。在体育政策及健身环境因素公因子中,每增加1个单位,学生参加两操锻炼的态度持“非常认真”的将会提升至原来的1.045倍,每天在校内参加其他体育活动的时间坚持1个小时以上的人数就会增加到原来的1.241倍,课间10分钟和午休时间学生选择参加体育活动而不是抓紧时间完成作业的人数就会增加到原来的1.476倍,放学回家选择体育锻炼而不是抓紧时间完成作业的学生数就会增加到原来的1.085倍,参加课外体育活动时间在1小时以上的人数就会提升至原来学生数的1.081倍,认为体育消费非常值得的学生数将提升至原来的1.012倍,半年内体育消费金额在500元以上的学生数将增加到原来的1.054倍。

由此可见,体育锻炼习惯的培养、轻松的学习环境、适宜的健身条件、全面的健身指导等均影响到学生的体育锻炼行为的选择。值得思考的是,经济压力的减少却导致参与两操的学生中持“很认真”态度的人数显著下降(P<0.05),这必须引起相关体育部门、学校老师和家长的高度重视。按照常理,经济条件好了,能拥有更宽裕的经济支付能力,应该给学生参加课外体育锻炼带来更大的支持,但实际情况却相反,其原因有待于进一步探讨。

(三)“学校—家庭—社区三位一体”的健康教育模式的构建

青少年的成长过程必然是在学校教育、家庭教育、社会教育三个层次的综合影响下进行的。当这三种教育配合得当,各自的功能发挥正常时,青少年的健康成长就能得到有效的保障。因此,健康教育模式的研究将结合辽宁地区高中生课外体育锻炼行为选择方式与妨碍因素的关系,进一步建立增强我国青少年体质健康最佳促进教育模式,即“学校—家庭—社区三位一体”的健康教育模式,使青少年养成参加体育锻炼的习惯。

1.结构模型与测量模型的理论构建

建立合适的路径分析图,一般需要5个步骤:模型设定,模型识别,模型估计,模型评价,模型调试与修改。第一,根据“三位一体”的体育健康教育模型的结构及变量间的直接关系和间接关系建立初步的通径图,并确定一套模型参数,即固定参数和待估参数;第二,由通径模型列出的结构方程组,对每一个待估参数进行求解,并判定每一个待估参数是否得到唯一解;第三,用迭代算法估计模型参数;第四,计算各种拟合指标,评价模型是否合理;第五,对模型进行反复调试和修改,确立比较适合的路径图,并建立模型。

(1)结构模型

本研究的结构模型包含外因潜在变量和内因潜在变量两个层次关系。第一个层次的外因潜在变量是本研究的逻辑起点和理论框架。本研究以Stokols的交互作用理论为基础,强调人和环境是相互包含着的实体中的一部分,即所提出的4个假说:第一,健康受物质环境、社会环境和个人因素等多方面的影响;第二,环境是复杂的,要理解环境就必须考虑到环境的多重性;第三,环境的参与者能被划分为不同水平的子集,如个人、家庭、组织、社区和人群;第四,在不同的环境、子集中,存在多个水平的反馈。由Stokols的交互作用理论为引导,本研究在分析影响青少年行为的重要环境因素——学校、家庭、社区——的基础上,进一步发展了Mcleroy等人提出的健康行为生态学模型,形成了如图5-1所示的青少年体质健康教育模式的生态学模型,包括家庭教育、社区教育、学校教育3个外因潜在变量。结构模型的第二个层次为内因潜在变量,在外因潜在变量的结构内,形成3个独立的结构关系:在学校教育方面,包括课堂教育、课外活动、学校制度、教育政策4个内因潜在变量;在社区教育方面,包括社区条件和社区影响2个内因潜在变量;在家庭教育方面,包括家长指导和家庭经济支持2个内因潜在变量。潜在变量间的因果关系模型形成了本研究结构模型的理论构建。

(2)测量模型构建

本研究遵循B lalock的附属理论,强调理论架构与实证世界的联结关系,在SEM分析的模型中一个潜在变量必须以2个以上的观察变量来估计的多元指标原则,分别形成了3个测量模型:在学校教育方面,就课堂教育、课外活动、学校制度、教育政策等方面编制了31个观察指标;在社区教育方面,就社区条件和社区影响两方面编制了10个观察指标;在家庭教育方面,就家长指导和经济条件方面编制了12个观察指标。整个问卷由53道题构成,其中4道题项为测谎题。学生根据自身的情况对体育锻炼和健康教育感受进行描述,采用李克特量表五级评分方式将选项“非常符合、比较符合、不能确定、不太符合、很不符合”分别赋值1,2,3,4,5分。

2.问卷题项的修订及探索性因素分析

(1)题总相关法

采用题总相关法计算每个题目得分与量表总分的相关系数。相关系数在0.3以上的题项保留,相关系数小于0.3的题项有第9,30,33题,将此3题删除,还剩50道题。

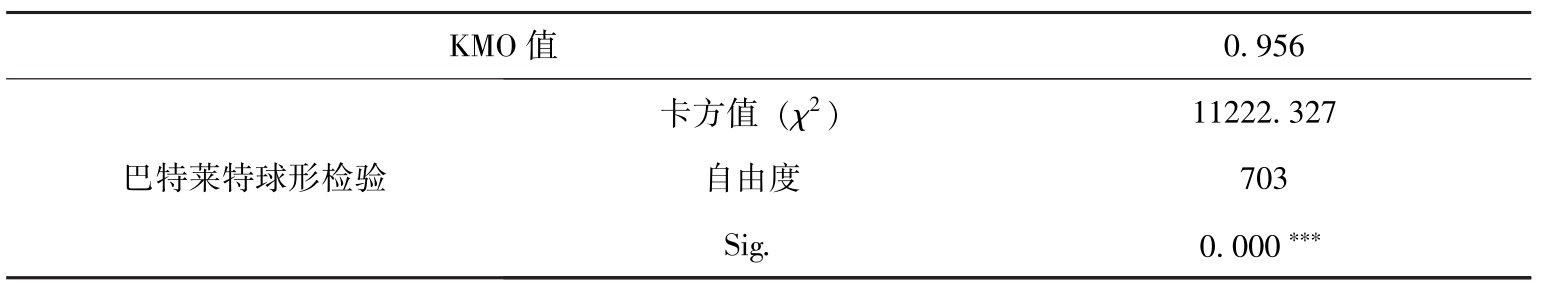

(2)探索性因素分析(EFA)

首先,对样本数据进行分组;辽宁地区高中生有效样本1048个,抽取奇数号样本A(524个)用于探索性因素分析和假设模型建立,偶数号样本B(524个)用于验证性因素分析,验证模型的适宜度;其次,对样本A进行KMO检验和Bartlett球形检验;KMO抽样适度测定值为0.956,此值大于0.5;巴特莱特球形检验的卡方值(χ2)为是11222.327(df=703),Sig=0.000,P<0.001。表示各条目间的相关程度无太大差异,因此,此量表适合进行因子分析。

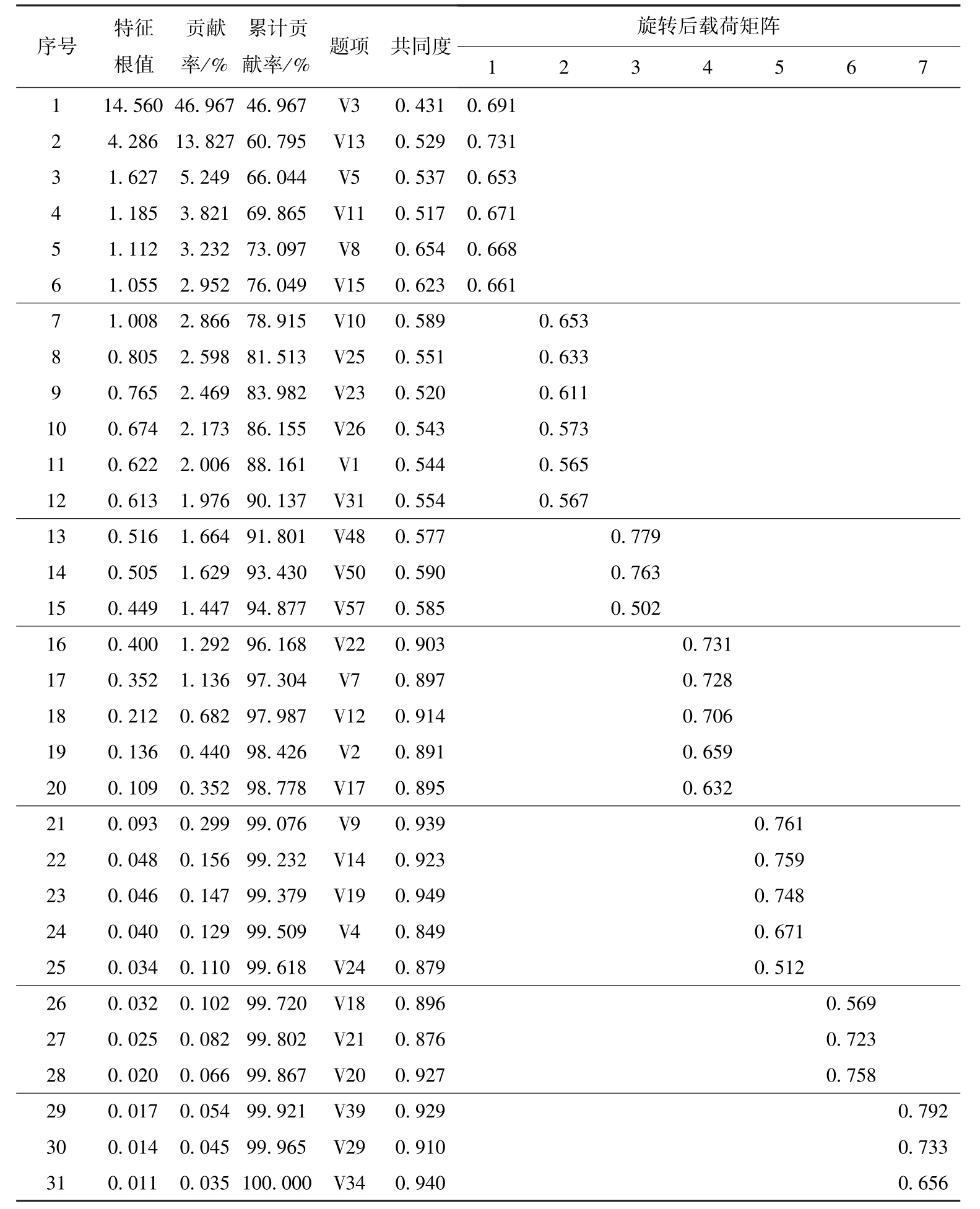

采用主成分分析法和方差正交最大旋转法对50个题目进行因子分析,抽取特征根值大于1的潜在因子数为7个,累计贡献率为45.006%。进一步对题目进行筛选,删除载荷小于0.5的项目及在2个因子以下都有较高的载荷值的项目,每删除一次项目,重做一次因子分析,最终删除了题6,27,28,32,35,36, 37,38,41,42,43,44,45,46,49,51,53,55,56共19个条目,最终得到31个条目。进行主成分分析潜在因子7个,对31个原始变量的方差累计贡献率为78.91%,变异解释程度累计贡献率大于70%,达到了人文社会科学研究的基本要求,方差解释率良好,故本研究认为提出前7个主成分作为公因子是基本合理的,具有统计学意义。

表5-8 教育模式量表进行因素分析的KMO和巴特莱特球形检验结果表

注:∗∗∗P<0.01

表5-9是旋转后31个变量在7个公因子的载荷矩阵系数值,对7个公因子进行命名:第一个公因子(F1)主要由V3,V13,V5,V11,V8,V15控制着,主要反映“体育老师上课认真负责、体育课的内容丰富、体育课里学到了体育与健康方面的知识、体育课上老师讲解的体育知识提高了我对体育的兴趣等方面,故将因子命名为“体育课堂教育”。根据表5-9中旋转后的因子载荷矩阵,提取因素载荷水平0.5以上,根据各个共性因子的原始变量支配情况,7个因子分别命名为体育课堂教育、课外活动、体育教育政策、学校制度、家长指导、经济支持、社区条件。

表5-9 因子旋转后的载荷系数表

3.“学校—家庭—社区”健康教育模型的验证性因素分析

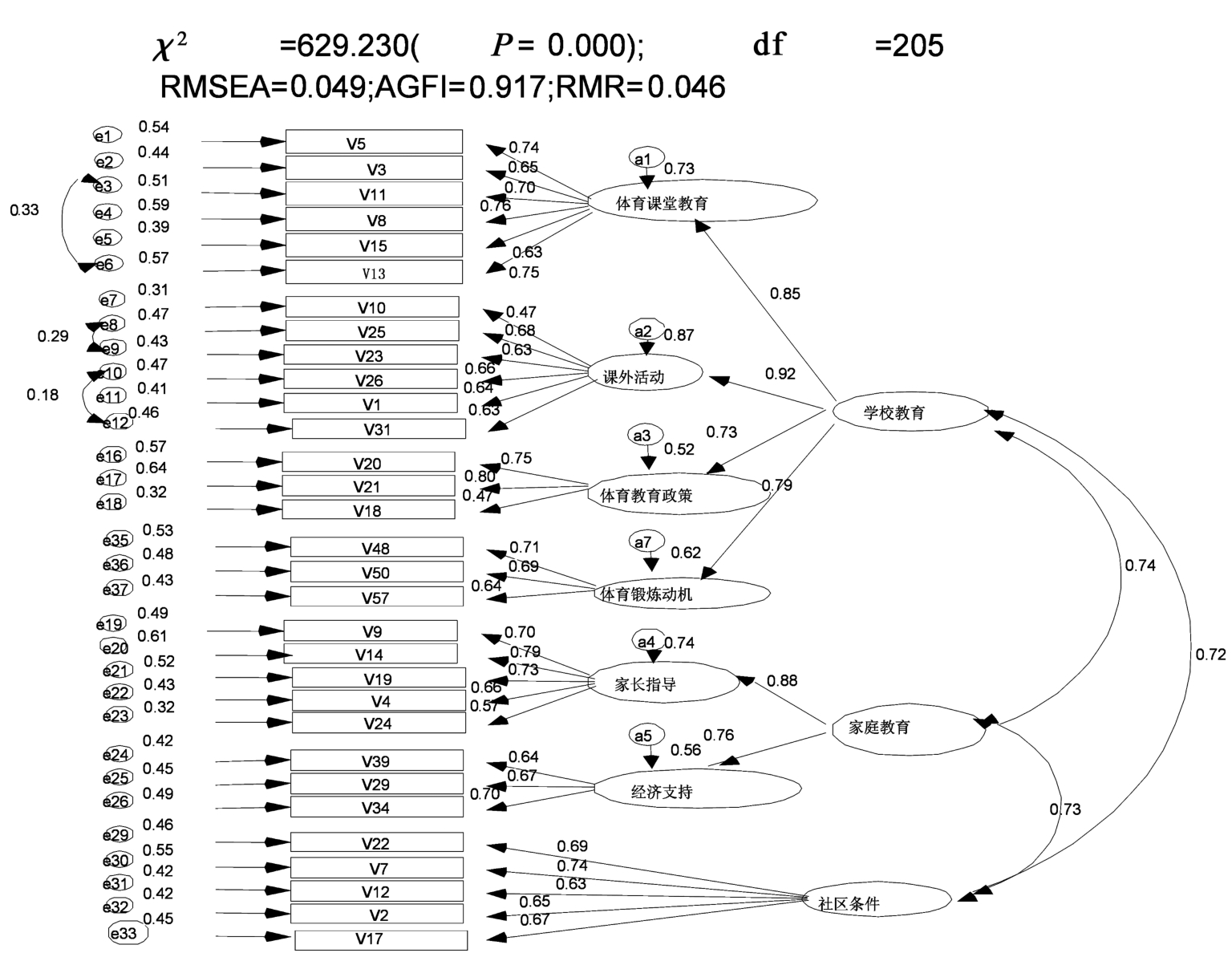

采用辽宁地区高中生样本B(524个)对探索性因素分析(EFA)得出的“学校—家庭—社区”健康教育预测模型进行考察,选用AMOS18.0软件,运用极大似然法(MLM)进行验证性因素分析(CFA),得出一个二阶验证性因素分析初始模型。在模型参数估计中,理论模型与观察数据已适配,但是通过M I值可以看出,部分参数的修正指标较高(修正M I值较大,且相对应的PC值也较大,表示该参数应被释放,释放的结果可以使整体契合度的卡方值降低许多,且获得较大的参数改变,具有显著意义),根据增列的参数关系不能违反SEM的假定和一次释放一个参数的原则,以渐进的方式对模型进行4次修正,对e3与e6, e8与e9,e10与e12逐次重新设定共变关系,最终结构模型如图5-4所示。

图5-4 “学校、家庭、社区三位一体”健康教育模式表路径分析图

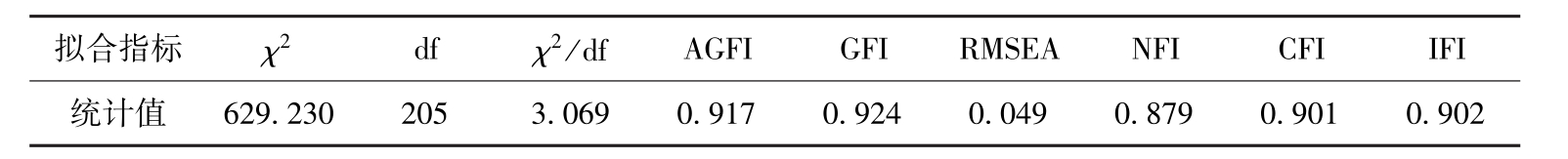

验证性因素分析是采用结构方程模型来评估理论模式对数据的拟合优度。模型整体适配度的指标值如表5-10所示:绝对拟合度指标χ2=629.230(P<0.01, df=205);χ2/df值为3.069(5>χ2/df>3);GFI值为0.924,超过0.9;渐进残差均方RMSEA值为0.049,小于0.05;增值拟合度指标AGFI值为0.917,CFI值为0.901和IFI值为0.902均超过0.9,除NFI值为0.879略低于0.9外,其余各项指标都能达到较理想的水平,表明修正后的假设模型与观察数据拟合较好,这说明“三位一体”的健康教育模式对大多数绝对拟合指标和相对拟合指标表现得较为理想,本研究的结果都在公认的可接受范围内,结合合理有效的理论模型,进一步证明了“学校—家庭—社区三位一体”的健康教育模型的结构效度较好。

表5-10 模型拟合统计值

4.“三位一体”健康教育模式结构方程模型路径分析讨论

本研究采用路径分析,对各个分量表间相关结构进行了分析,结构方程模式的优点在于,可以让所有预测变量进入回归模式之中。根据相关理论与文献数据,建构一个可以检验的初始模型,并绘出一个标有路径系数的路径图。路径图中的因果关系以箭头号表示,箭头所指的方向为因变量,箭头起始处为自变量。就多元回归分析而言,箭头所指的变量为回归方程式的效果变量,箭头起始处为回归方程中的预测变量。

体育健康促进是通过体育锻炼促进健康、达到预防疾病和提升健康水平的过程及行为。体育健康促进对身体健康和心理健康都具有积极良好的作用,如增强心肺功能、提升社会技巧与人际关系、增加自我信念等。养成规律的锻炼习惯,拥有健康的身体是社会所需人才自身不断进步的基础。体育是以谋求个体身心健康和全面发展为直接目的,以培养完善的社会公民为终极目标的一种社会文化现象或教育过程。

从广义角度而言,青少年的教育包含三个层次:学校教育、家庭教育、社区教育。事实上,青少年的成长过程也必然是在这三个层次教育的综合影响下进行的。青少年良好体育态度及体育行为的形成,都是受家庭、学校和社会综合教育影响的结果。运用结构方程模型(SEM),对参与青少年体质健康促进的学校、家庭、社区三个方面的关系进行研究,通过实证检验,得出青少年体质健康教育模式结构方程模型。

该模型由1个结构模型和6个测量模型构成,其中包含1个一阶验证性因素分析模型和2个二阶验证性因素分析模型。从路径分析结果可以看出,外因潜在变量即学校教育、家庭教育和社区教育之间存在高度的共变关系,积差相关系数分别为0.74,0.72,0.73,均达到0.70以上。这说明学校教育、家庭教育和社区教育三个结构均受到一个高阶潜在特质的影响,也就是说,青少年体质健康教育可以作为高阶因素解释学校教育、家庭教育和社区教育的共变关系,与所建立的“学校—家庭—社区三位一体”的健康教育模式相契合。这说明“学校—家庭—社区三位一体”的健康教育模式量表具有较高的构想效度。这验证了在问卷调查过程中对健康教育模式的分类,即把健康教育模式分为3个维度:学校教育、家庭教育、社区教育。第一,学校教育包括学校体育课堂教育、课外体育活动、教育政策、学校制度;第二,家庭教育包括家长导向、家庭经济条件;第三,社区教育是一个一阶因子。

在外因潜在变量对内因潜在变量的影响方面,学校教育与体育课堂教育、课外体育活动支持的路径系数(即非标准化回归系数)分别为0.92和0.85,均高于0.80;学生的体育动机的路径系数为0.79、体育教育政策路径系数为0.73,均大于0.70,这说明4个直接效果值均较高。可以说明在学校教育方面,体育课堂教育和课外体育教育对青少年体质健康促进起着决定性作用,探索性因素分析公因子影响的贡献率排序排在前3名的是体育课堂教育、课外体育、体育教育政策,探索性因素分析公因子与验证性因素分析的分析结果相符合。另外,在家庭教育方面,一般的家庭在经济上对高中生参加体育锻炼比较支持,为其创造良好的条件,而忽略了对青少年体育锻炼的指导。结果显示,家庭教育与家庭指导的路径系数为0.88,与家长支持的路径系数为0.76,说明在青少年体质健康促进中,家庭在经济和物质条件上的支持与家长指导青少年进行体育锻炼同样起着重要的作用。在社区教育方面,观察变量之间的路径系数均较高,其中社区组织各种体育活动和健康知识的宣传方面对社区教育起着重要的作用。

从以上路径分析可以看出,由学校、家庭、社区构建的结构模型与6个测量模型形成了一个有机的整体。其中,学校教育起主导作用,是整个结构的核心因素;其次是家庭因素;再次是社会教育因素。另外,以上3个层次教育的有效运转,离不开政府的引导与支持。特别是学校教育和社区教育,如果出现政府责任缺位或者不到位,那么,其为促进青少年体质健康而准备的任何积极措施,都可能在具体执行中受到不良影响。杨贵仁指出,任何一种教育活动本身都是教化和内化的统一,对学生体质健康教育而言,体质健康教育的内化是终其一生的过程,在很大程度上取决于教育的内容、方式、方法及社会环境、家庭环境、学校环境等方面的相互影响、协调所形成的合力,这为青少年体质健康教育模式的构建及教育干预策略的设计提供了思路。

四、结论与建议

(一)结 论

①从公因子影响的贡献率来看,制约辽宁地区高中生参加课外体育锻炼行为的因素主要体现在4个方面,依次为:个体主观认识因素、时间因素或课业压力因素、家庭经济因素、体育政策及健身环境因素。

②当学业压力每降低1个单位时,学生参加两操锻炼的态度就会明显好转,学生每天在校内参加课外体育活动的持续时间坚持1个小时以上的学生人数、选择课间10分钟和午休时间参加体育活动的人数也将会迅速增加,时间因素或课业压力因素直接影响着学生校内课余时间的支配方式。

③当经济压力每降低1个单位时,学生参加两操的锻炼持“非常认真”态度的学生人数降低了,对体育消费观持“非常值得”态度的学生数、体育消费金额在500元以上的学生数将会迅速增加。

④体育政策及健身环境影响范围较为广泛,该因子与9个模型均达到显著水平。它主要影响高中生的两操参与态度、校内课余时间每次锻炼1小时以上的人数、课间及午休时间活动方式选择、回家后对体育锻炼的坚持性及学生的体育消费观念等。学生的个体主观认识因素影响范围略次之。

⑤“三位一体”健康教育模式结构方程模型由学校、家庭、社区三方面构成。该结构模型与6个测量模型形成了一个递进、互动的整体,具有较好的拟合度,为进一步发展青少年体质健康教育干预策略奠定了良好的基础。

(二)建 议

1.加强对学生的体育兴趣和终身体育意识的培养

首先,在课程观念上,强调以学生发展为本,注重全体学生全面发展与个性差异相统一的原则;其次,教师在课堂上,关注学生的发展,转变教学方式,使学生由单一的接受、灌输式的学习向自主、探究、合作的多样学习方式转变,提高学习能力,真正掌握一两项较为擅长的运动技能,为实现终身体育打下良好的基础;最后,在体育课和大课间内容上,努力贴近学生的生活和实际需要,迎合学生的兴趣与爱好,使其主动参与,确保每天锻炼1小时,逐步实现由“兴趣参与”向“习惯参与”的转变。

2.健全各项机制,完善保障体系

一是制度保障。合理制定体育教育工作的各项规章制度,确保为学生参加体育锻炼提供有计划、有监督、有奖惩的政策依据。二是物质保障。继续加大对边远农村的投资力度,尽快缩小城乡差距,实现教育公平,快速高效地完成对迁移学校的体育场馆建设和体育器材的配备,为学生参加体育锻炼提供必要的基础条件。三是人力保障。学校领导应增加对体育的重视,学校体育活动要努力突出学生的主体地位,从学生的实际情况、兴趣和需求出发,为教师、学生提供便利服务,开启体育教师进职、升职的绿色通道,完成师资队伍的合理配置,确保体育教师编制不被挤占,为学生参加体育锻炼提供高质量的服务。四是环境保障。构建学校、家庭、社区“三位一体”的青少年健康教育模式,加强学校之间、学校与家庭之间、学校与社会之间的沟通和联系,促进资源共享,使运动时空有效延伸。

3.更新观念,提升学校体育教育的地位

在观念上,要让社会、政府、学校、家庭都对体育教育有一个新的认识,把体育教育看成提高中小学生身心素质的一个重要手段和全面发展素质教育的一个重要组成部分,这样我国的中小学生才能在更好的教育环境下,健康、快乐地成长。

参考文献

[1] 杨贵仁.切实加强青少年体育,提高青少年体质健康水平[J].人民体育, 2007(10):2-3.

[2] 张绍礼,宋学岷.辽宁省青少年生活方式和体育锻炼行为成因[J].沈阳体育学院学报,2011(3).

[3] 杨贵仁.学生体质健康泛教育论[D].福州:福建师范大学,2005.

[4] WHO.Ottawa Charter for Health Promotion[DB/EB].First International Conference on Health Promotion,Ottawa.1986-WHO/HPR/HEP95.1,http: www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf,Accessed on March 20, 2009.

[5] Green L W,K reuter M W.Health promotion planning:an educational and environmental approach[D].3ed.Mountain View,Calif:Mayfield,1999.

[6] MoosR H.Understanding environments:the key to improving social processes and program outcomes[J].American Journal of Community Psychology,1996,24: 193-201.

[7] StokolsD.The paradox of environmental psychology[J].American Psychologist, 1995,50:8213-8237.

[8] Smedley B D,Syme SL(eds.).Promoting health:intervention strategies from social and behavioral research[D].Washington D C:National Academy Press, 2000.

[9] 黄敬亨,邢育健.健康教育学[M].上海:复旦大学出版社,2011.

[10] 郑频频,史慧静.健康促进理论与实践[M].上海:复旦大学出版社,2011.

[11] 中共中央国务院关于加强青少年体育:增强青少年体质的意见[N].中国教育报,2007.

[12] 陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000.

[13] 吴明隆.结构方程模型:AMOS的操作与应用[M].2版.重庆:重庆大学出版社,2010.

[14] Diamantopoulos A,Siguaw J A.Introducing LISREL:a guide for the uninitiated[M].Thousand Oaks,CA:Sage.

[15] 荣泰生.AMOS与研究方法[M].2版.重庆:重庆大学出版社,2010.

[16] 唐立慧.我国体育健康促进研究述评[J].天津体育学院学报,2010(3).

[17] 沈建华,肖焕禹,龚文浩.论学校体育、家庭体育、社会体育三位一体实施素质教育[J].上海体育学院学报,2000(1):6-8.

[18] 平杰,舒盛芳,任杰,等.从稳定性特征看上海市中学生体育生活方式的形成程度[J].中国体育科技,2012(6).

[19] Chatzisarantis N,Hagger M S,Brichell T.Using the construct of perceived autonomy support to understand social influence within the theory of planned behavior[J].Psychol Sport Exerc,2008,9(1).

[20] 刘微娜,周成林,孙君.青少年户外运动动机对运动坚持性的影响:运动氛围的中介作用[J].体育科学,2011(10).

[21] 尹博.运用跨理论模型对大学生体育锻炼行为改变的实证研究[M].北京:北京体育大学出版社,2008:47-50.

[22] 高娟.江苏省中学体育教师体育生活方式现状及影响因素分析[D].扬州:扬州大学,2008.

[23] 卢元镇,藏超美,杨弢.全民健身与生活方式[M].北京:北京体育大学出版社,2001.

[24] 卢元镇.体育社会学[M].2版.北京:高等教育出版社,2001:54-55.

[25] 苗大培.论体育生活方式[J].天津体育学院学报,2000,15(3).

[26] 朱沛国,庹权.体育生活方式的现状及其原因探析[J].湖北体育科技, 2004,23(3):14-15.

[27] 杨春,夏冬生.对大学生锻炼行为意识状况及发展对策研究.北京体育大学报,2004,27(6).

[28] 张红兵,贾来新.Spss宝典[M].北京:电子工业出版社,2007:35-37.

[29] 王玉波.我国近几年生活方式研究述评[M].社会学研究,1986(5):78-83.

[30] 许明荣,蒋玲,周璋斌,等.高等学校体育课实施俱乐部制课内外一体化模型研究[J].北京体育大学学报,2001,24(3).

[31] 余建英,何旭宏.数据统计分析与SPSS应用[M].北京:人民邮电出版社,2003.

[32] 全国体育学院教材委员会.运动心理学[M].北京:人民教育出版社,2005: 49-51.

[33] 中国学生体质健康调研组.2000全国学生体质健康调研报告[M].北京:高等教育出版社,2002:15-18.

[34] 刘淑惠.体育心理学[M].北京:高等教育出版社,2005:60-61.

[35] 唐建.大学体育与健康[M].南京:东南大学出版社,2005:21-23.

[36] 王建军.体育、健康、体育生活方式[J].解放军体育学院学报,2002(4).

[37] 吴凤起,孙新荣.体育生活方式与健康[J].体育与科学,2001(5).

[38] 翟水保.陕西省部分大学生健康行为调查[J].中国健康教育,2005(4).

[39] 李杰凯.竞技运动文化系统广义进化过程及其机制的研究[J].北京体育大学学报,体育科学,2006,28(26):730.

[40] 路海东.教育心理学[M].长春:东北师范大学出版社,2002:22-23.

[41] 中华人民共和国教育部.全国普通高等学校体育课程指导纲要[S].2002-08-12:13-14.

[42] 钟振新,陈中林.高等学校体育教育与学生体育意识的培养[J].北京体育大学学报,2002:7-8.

[43] 汪青.大学生体育意识与行为的调查研究[J].武汉科技学院学报,2008(5):16-18.

[44] 汪子文,高嵩.鄂东地区大学生体育意识及行为的调查与分析[J].体育成人教育学刊,2005(5):15-17.

[45] 王如明,王怡.对高职学生终身体育意识与行为的调查及思考[J].百家论坛,2007(2).

[46] 史燕.高等学校女生体育意识及体育行为的调查研究[J].北京体育大学学报,2004:7-9.

[47] 李茹.高等学校非体育专业学生体育态度影响因素探析[J].甘肃科技, 2008(5):7-9.

[48] 邢文华.体育测量与评价[M].北京:北京体育学院出版社,1985:15-21.

[49] 薛留成.体育测量与评价[M].开封:河南大学出版社,1993:16-17.

[50] 王博,李洁,张晓奕.不同运动强度对运动员血乳酸影响的研究进展[J].河北能源职业技术学院学报,2009(3):76-78.

[51] 丛湖平.体育统计方法[M].北京:高等教育出版社,2002:12-13.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。