《相似图形》教学设计

曹建联

一、教学目的

1.梳理本章的主要内容,帮助学生逐步建立知识体系。

2.通过学生之间、师生之间的合作与交流,使学生得到活动经验及成功体验

3.通过图形相似的具体应用,使学生进一步体会数学与自然及人类社会的密切联系,加强学生对数学的人文价值的理解和认识。

二、教学重点

梳理本章内容及相关内容之间的相互联系,应用所学知识解决问题。

三、教学难点

应用相似三角形的相关知识解决数学问题及实际问题。

四、教学辅助

多媒体、三角板。

五、教学过程

(一)知识回顾

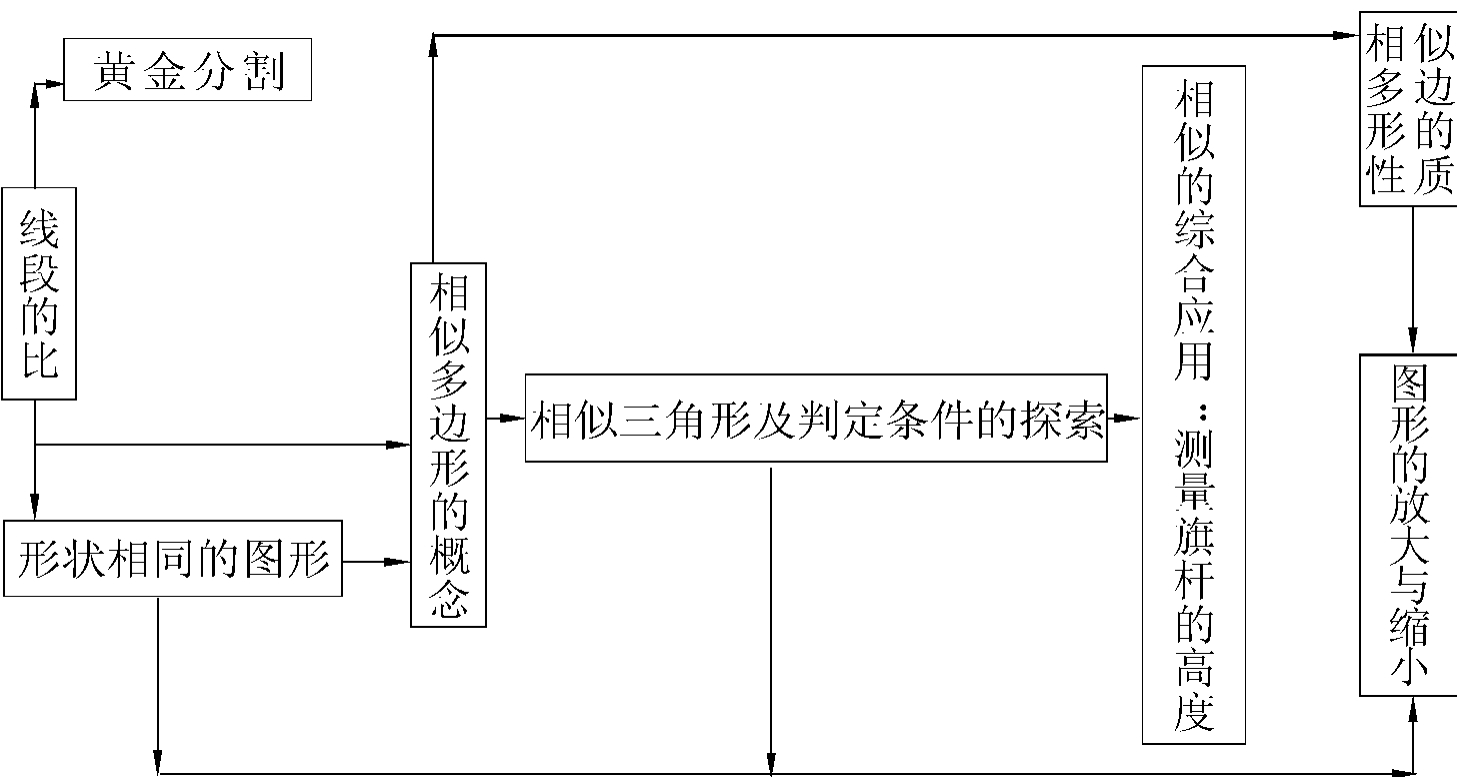

1.知识体系(见下页图1)

2.比例的性质

3.黄金分割

4.相似三角形判定

5.相似三角形性质

6.位似图形

图1

(二)思考与应用

1.课堂练习

2.独立思考

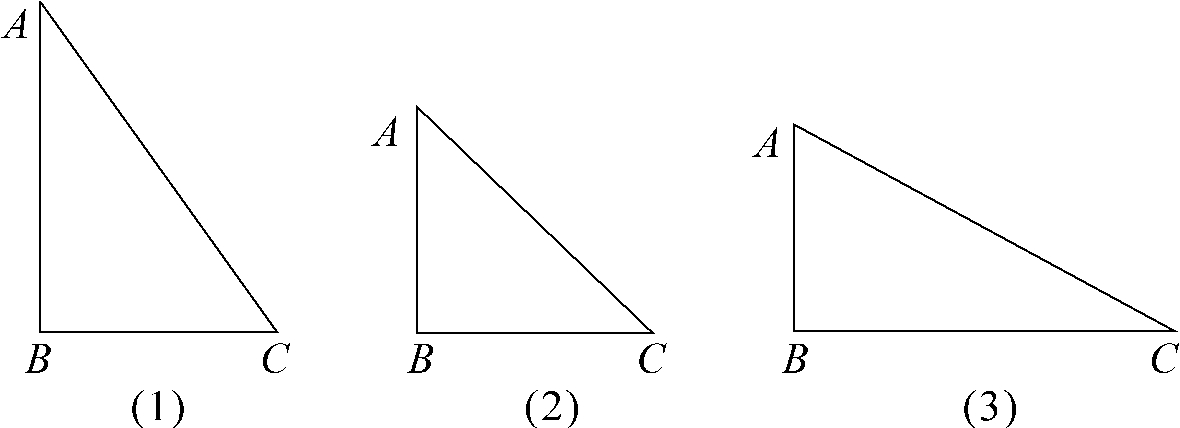

如图2,在Rt△ABC中,斜边AC上有一动点P(不与点A、C重合),过P点作直线截△ABC,使截得的三角形与△ABC相似,则满足这样条件的直线有几条?

图2

3.动手操作

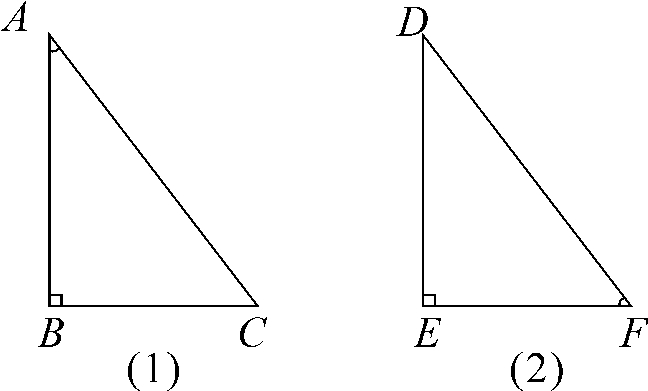

已知:Rt△ABC与Rt△DFE中,∠B与∠F为直角(如图3所示)。问能否分别将这两个三角形各分割成两个三角形,使△ABC所分成的两个三角形与△DEF所分成的两个三角形相似?请设计出分割方案,并加以分析。

图3

图4

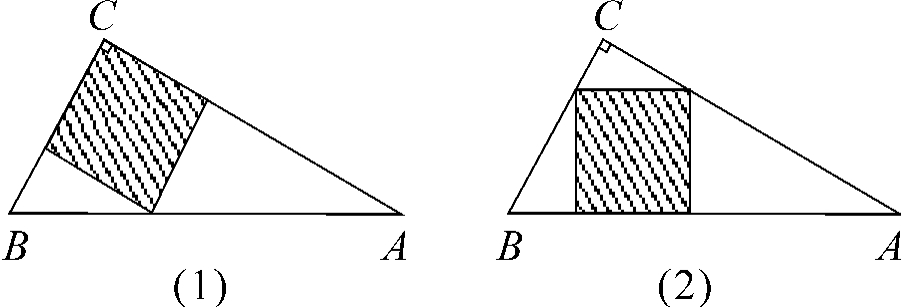

4.活动与探究

如图4:直角三角形的铁片ABC的两条直角边BC,AC的长分别是3和4,分别采用(1),(2)两种方法,剪出一块正方形铁片,剪下的正方形铁片面积哪个较大,并说明理由。

(三)课堂小结

1.熟悉本章内容,并能应用相似三角形的相关知识解决问题

图5

2.能进行计算和简单的推理

3.注意几何推理的书写格式

板书(略)

(四)作业

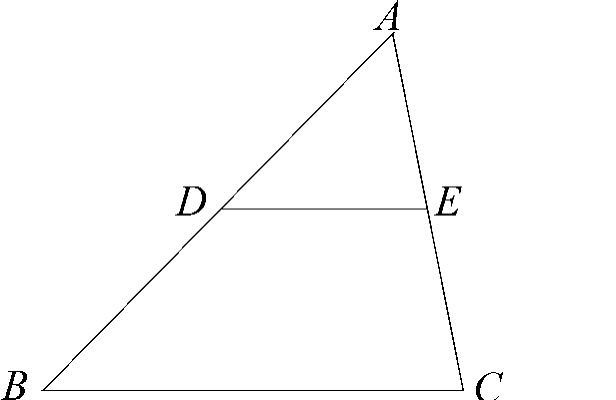

如图5,在△ABC中,DE∥BC,

且S△ADE:S四边形BCED=1∶2,BC=2求DE的长。

六、教学反思

(一)教学过程设计

这节课是对相似形这一章的回顾与复习,因此,本节课的内容较多,任务重。考虑到全班学生的程度差异,在备课时,一是备教材:建立本章知识结构网络,使学生对本章知识有一个提纲挈领的把握,然后将每一个知识点的内容及应用给予更深的复习与拓宽,最后将整章知识进行归纳、总结,使学生心中有数。二是备学生:既要关注大部分学生对于基础知识的强化训练,又要关注一些有一定学习能力的学生对于定理应用的灵活性的把握。因此,我根据学生的实际情况,在进行教学设计时,力求在教学过程中充分调动学生的积极性和主观能动性,重视在过程中对于数学方法的体验,鼓励学生积极动手参与,激发学生在共同参与中主动学习。

在教学活动中,关注学生的反应是课堂教学的重中之重,这不仅包括对学生语言呼应的反应,还包括对学生肢体语言的觉察,随时在授课中发现问题,及时解决问题。

(二)课后反思

回顾这节数学课,成功之处在于:备课充分,课堂容量较大,课件制作形象、直观,能使学生清晰地了解本章内容的知识点及内在联系;在教学活动中,对知识点的把握和学生的接受程度了解到位,能根据学生实际和知识特点设置问题,激发学生的兴趣,增强了学生的求知欲望。对于所学的定理,通过文字语言和符号语言的结合,强化了学生对其内容的理解,确保学生对于定理的掌握和应用。

不足之处在于,教学容量较大,显得课堂时间较紧,特别是对于动手操作题,使一少部分基础较差的同学思考时间太短,而没有达到自己动手探究结果的效果。

(三)学生表现

从整体效果来看,学生对于本节课的主要内容能够吸收掌握和运用,在课堂互动中,在教师的引导下,分组讨论,能积极思考,每个同学都能与小组同学合作交流,发表见解,达到了人人思考,个个参与的效果;在解题过程中,学生思路开放,反应及时,能将本章知识综合应用,但是,有个别同学在学习节奏上还存在一定的问题。

(四)教学设计重建

首先,调整教学节奏,适当减少课本已有内容的重复,既然是复习课,点到为止,应加强应用,特别是针对性地应用练习。

其次,两个动手操作题目中,其中一个题目的难度适当降低,给学生留出充足的思考时间,并注意练习题的难度应在平稳中增大,

再次,对于复习课,能更多地让学生进行讨论,归纳、总结、联系、应用,增加学生在课堂上的主体地位。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。