《探索三角形相似的条件(一)》教学设计

刘 雪

一、教学目标

1.知识目标:探索两个三角形相似的条件,并会用相似三角形的判定方法(一)来判断和计算。

2.能力目标:通过运用三角形相似的条件解决简单问题,进一步发展合情推理能力和初步的逻辑推理能力。

3.情感目标:在直观感觉——动手感知——理性思维——应用拓展的活动中,开发、培养学生的发散性思维,进一步发展学生的探究、合作交流意识,以及动手、动脑和谐一致的习惯。

二、教学重点、难点

教学重点:三角形相似的条件1的探索与应用。

教学难点:条件的应用及找相等的两组对应角。

三、教学方法

引探式的教学法。教师着眼于引导,学生着眼于探索。其主要流程可以分为“直觉观察——实验探究——讨论交流——应用拓展”

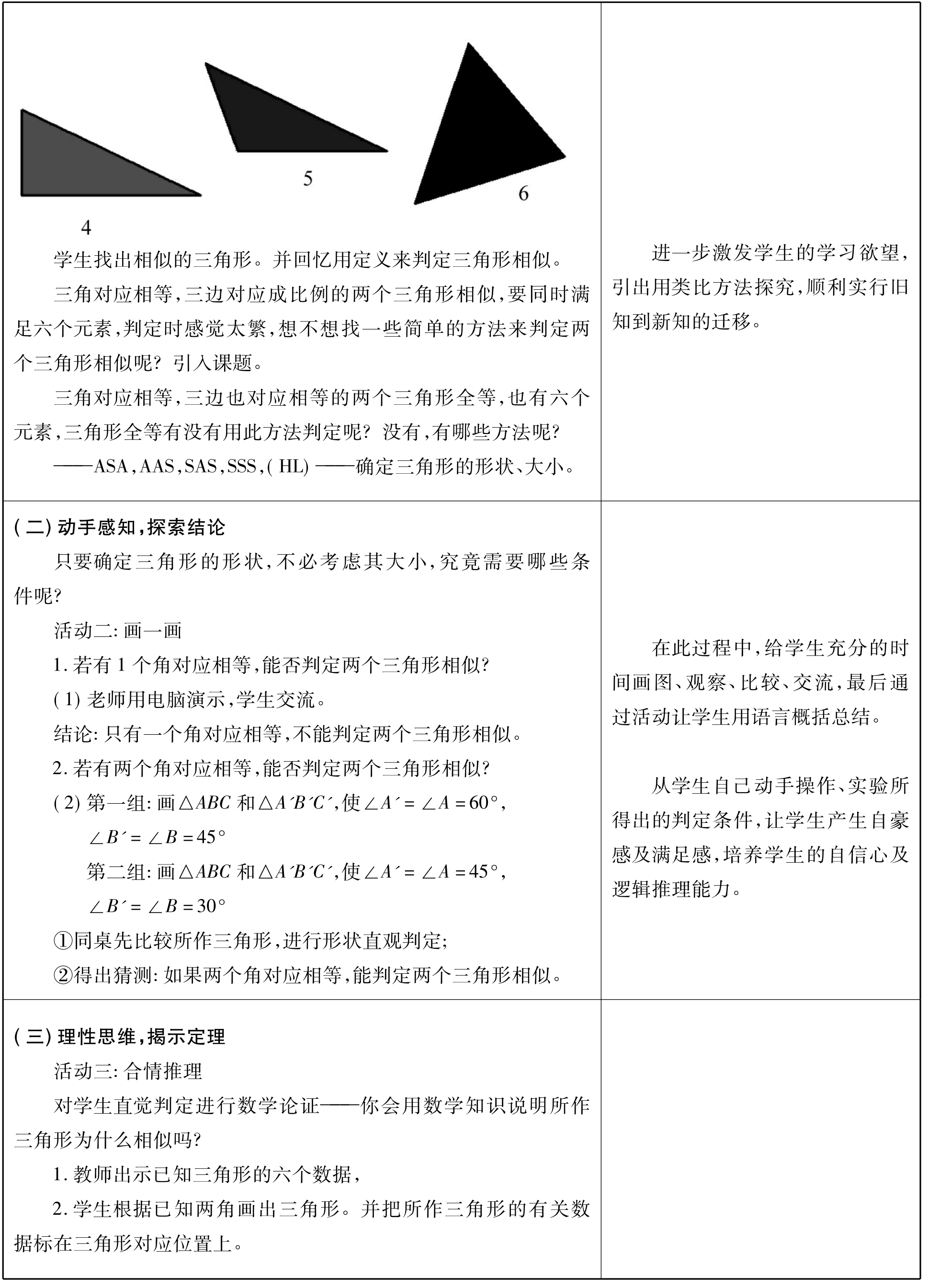

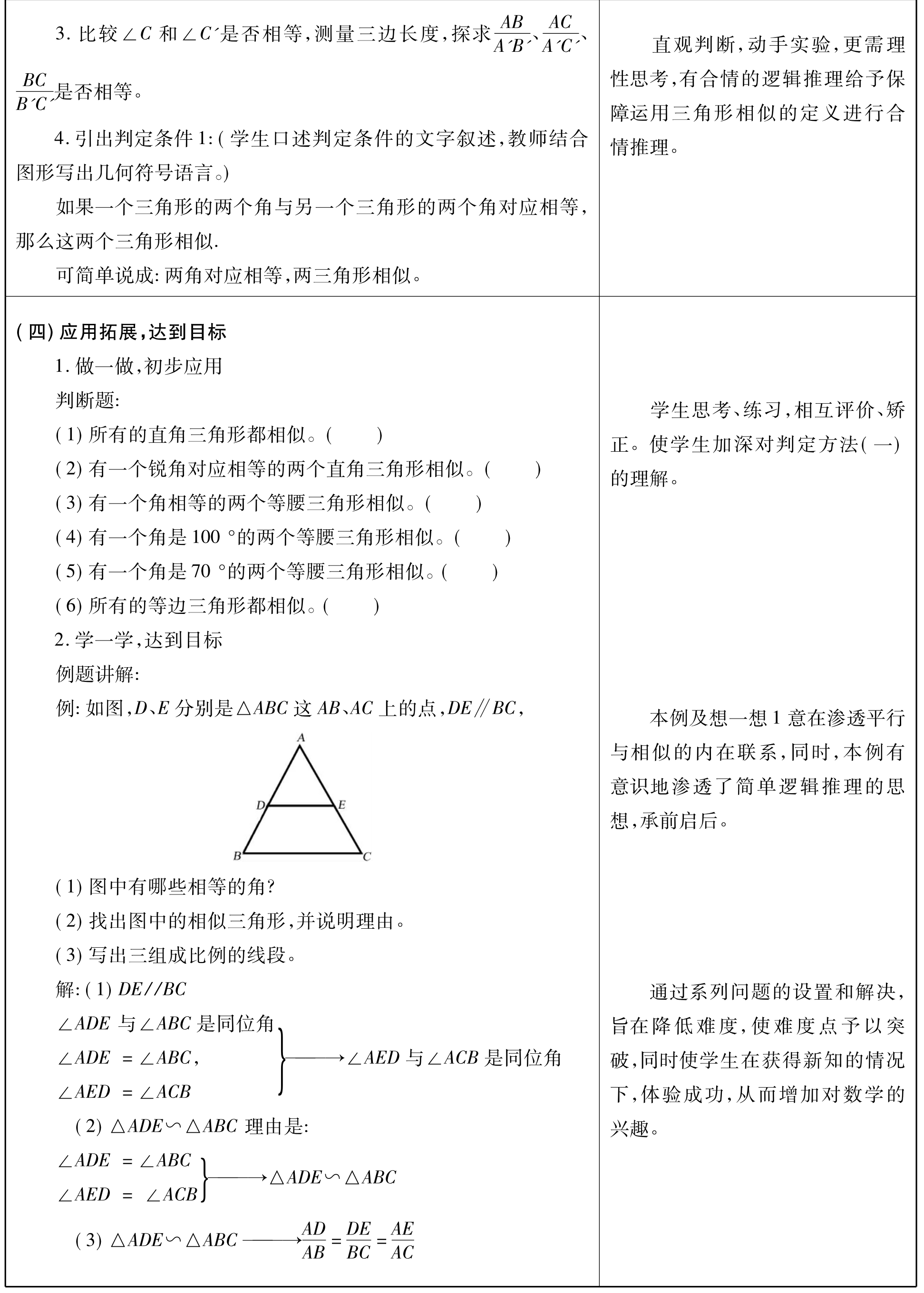

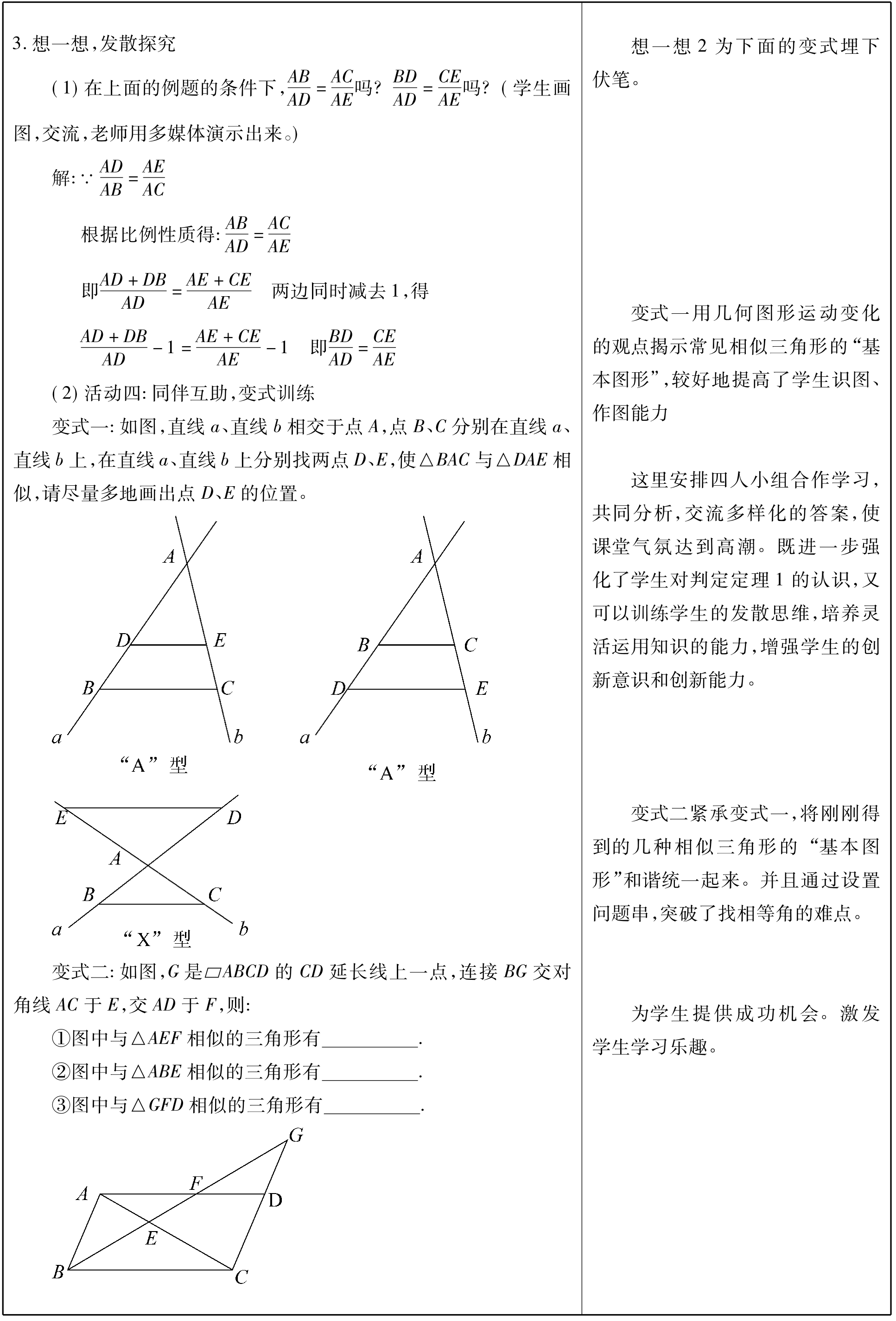

四、教学过程

五、教学反思

校外公开课我讲的是《探索三角形相似的条件(1)》一课,本节课的主要内容是“如果一个三角形的两角与另一个三角形的两角对应相等,那么这两个三角形相似。”应该说本节课的知识是学生比较容易掌握的,但为了更好地体现知识目标、能力目标、情感目标,能更好地培养学生的思维能力,养成良好的研究习惯,在本节课的教学中,根据《新课标》的要求,我从数学研究的一般思路“猜想—验证—说理—应用”进行了知识形成过程的教学。下面谈谈教学过程的得与失。

(一)提出猜想

我们知道,两个三角形全等的判定条件有角角边、角边角,而全等三角形是相似比为1的特殊的相似三角形,综合这二者,可以从以下两个层次做进一步的思考。

第一个层次:全等的两个三角形除了是全等关系,还是相似关系。

第二个层次:相似三角形对边的要求比全等三角形对边的要求要宽松。但对角的要求是同等的。

在以上两个层次的研究基础上,提出科学、大胆的猜想:在较少条件下,即一个三角形的两角与另一个三角形的两角对应相等,那么这两个三角形是否相似呢?

猜想并不是胡想乱想,它的提出需要学生对已有的知识和所需探究的知识有很深刻的理解,很深的洞察力。光有知识是远远达不到要求的。上面猜想的提出就是一个很好的例子,如果不能理解出上面的两层含义,就不会有这样科学、合理的猜想。在这猜想提出的过程中,学生会更清楚全等和相似两者之间的关系(特殊与一般的关系),也会在无意间感受、运用着类比和从特殊到一般的数学研究方法。

实际教学中,好多同学敢于提出自己的猜想。

(二)测量验证

猜想对吗?我们需要对它做出一个判断。测量法、特殊值法等都是很好的验证方法。图形问题则是测量法的舞台,本节课的实际教学就是采用测量法来加以验证的。学生操作:

第一组:画△ABC和△A1B1C1,使∠A=∠A1=45°,∠B=∠B1=30°

第二组:画△ABC和△A1B1C1,使∠A=∠A1=60°,∠B=∠B1=45°

分别测量∠C和∠C1是否相等,测量三边长度,探求 、

、 、

、 是否相等。学生通过自己的测量,深信不疑的把脑中的问号拉成了感叹号。到此,学生已经成功的迈出了探索的第一步,也是意义最重大的一步。

是否相等。学生通过自己的测量,深信不疑的把脑中的问号拉成了感叹号。到此,学生已经成功的迈出了探索的第一步,也是意义最重大的一步。

在教学中,发现学生画图的速度很慢,甚至有的同学量出的角是不相等的,这就需要在平时加强对学生动手能力的培养。

(三)正确应用

学习数学的最终目的是应用,应用可以分两种:一种是解决数学内部的问题;另一种是解决生活实际问题。对照本节课,是数学内部的应用。传统教学对于解题能力的培养很有好处,在此我也吸收了一些很好的经验。同时,对本节课例题的选择又有很强的灵活性。比如动点在何处时三角形相似,再比如最后的“观察”中找相似三角形。

学生在这里基本都能理解解题的方法,但通过个别同学的板书,可以发现学生解题的规范性太差。这需要在今后的教学中吸取传统教学的优势,加强解题规范性的训练。

通过以上三个步骤,学生经历了“如果一个三角形的两角与另一个三角形的两角对应相等,那么这两个三角形相似”这一知识的形成过程,从而对该知识有了更为立体的认识。在这过程中,学生感受到了数学研究的一般方法。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。