《种群和生物群落》教学设计

亢军琪

一、教学设计说明

(一)基本理念

《新课程标准》强调关注学习兴趣,倡导体验、实践、参与、合作与交流的学习方式和任务型的教学途径,发展学生的综合运用能力,培养理论联系实际意识。教学要符合多元智能理论与智慧教育,为学生创设良好的语言环境,使学生在愉快和自信的情绪中,充分发挥他们的想象力、创造力、实践力,培养学生的合作意识,使探究式学习和个性发展得到最大体验。

(二)整体设计思路

针对教材的特点和学生的特点,我在设计本课时本着“激趣、创新、应用、拓展”的原则做了如下尝试:其一,根据《新课程标准》灵活处理教材。其二,补充教学材料:示例、图片、资料等。其三,充分利用和开发生物课程资源。采用任务型的教学途径,力求通过多样化的操练和活动,创设空间,培养学生的兴趣和自主学习能力。

二、学情分析

通过前面的学习学生已经掌握了有关种群的概念,性别决定,生物因素中种内关系和种间关系等生物知识,可以用来解释和分析本节内容中的有关问题。学生掌握的数学上比例的知识可以用来进行标志重捕法的有关计算,将数学知识和生物学知识进行渗透。学生在平时的生活学习中已经接触到了有关计划生育、性别比例失调等内容,迫切地想了解进一步的知识,想用专业的科学的知识来解决有关问题,可以此为切入点充分激发学生的求知欲,能取得较好的效果。

经过前面一段时间的训练,学生都愿意参加小组学习活动,能发表自己的看法,倾听别人的意见,并掌握了一定的方法,能够积极地动手、动脑参与实际操作。

三、教学目标

(一)知识目标

1.识记种群的特征。

2.理解种群特征之间的相互关系。

(二)能力目标

1.通过学习有关概念,促使学生参与形成概念的过程,培养学生提高形成概念和运用概念进行判断、推理的思维能力。

2.通过学习种群的特征及其相互关系,培养学生全面地、联系地分析问题和解决问题的能力。

3.通过研究标志重捕法,学会运用数学方法解决生物学问题,形成多学科知识相互渗透的观念。

(三)情感目标

1.通过学习种群的概念,使学生树立时空观念和变化发展、相互联系、统一整体等观点。

2.通过学习种群的特征,对学生进行适应性、整体性等生命科学观点教育,并注重联系人类种群对学生进行人口教育。

四、教材分析

本节内容相对独立。主要是因为种群和群落是生态学研究的两个层面的问题,在生态学上分属于种群生态学和群落生态学的内容,研究对象及特点各不相同,因此具有一定的独立性。

同时本节内容又与前后有一定的联系,种群是建立在同种生物个体的相互作用基础之上的,群落又是建立在种群之间的相互作用之上的,生态系统又建立在生物群落的概念基础之上,因此各部分知识之间又是一个有机的整体,教师要把握住。

在知识的细节上,种群数量变化的曲线模型与数学知识密切相关,因此要注意不同学科之间知识的综合运用。

[教学重点]1.种群的主要特征。

2.种群密度和各特征的关系。

[教学难点]种群密度的取样调查方法。

[教学方法]探究法、讨论法、诱导法、归纳法。

[教具准备]多媒体课件。

五、教学过程

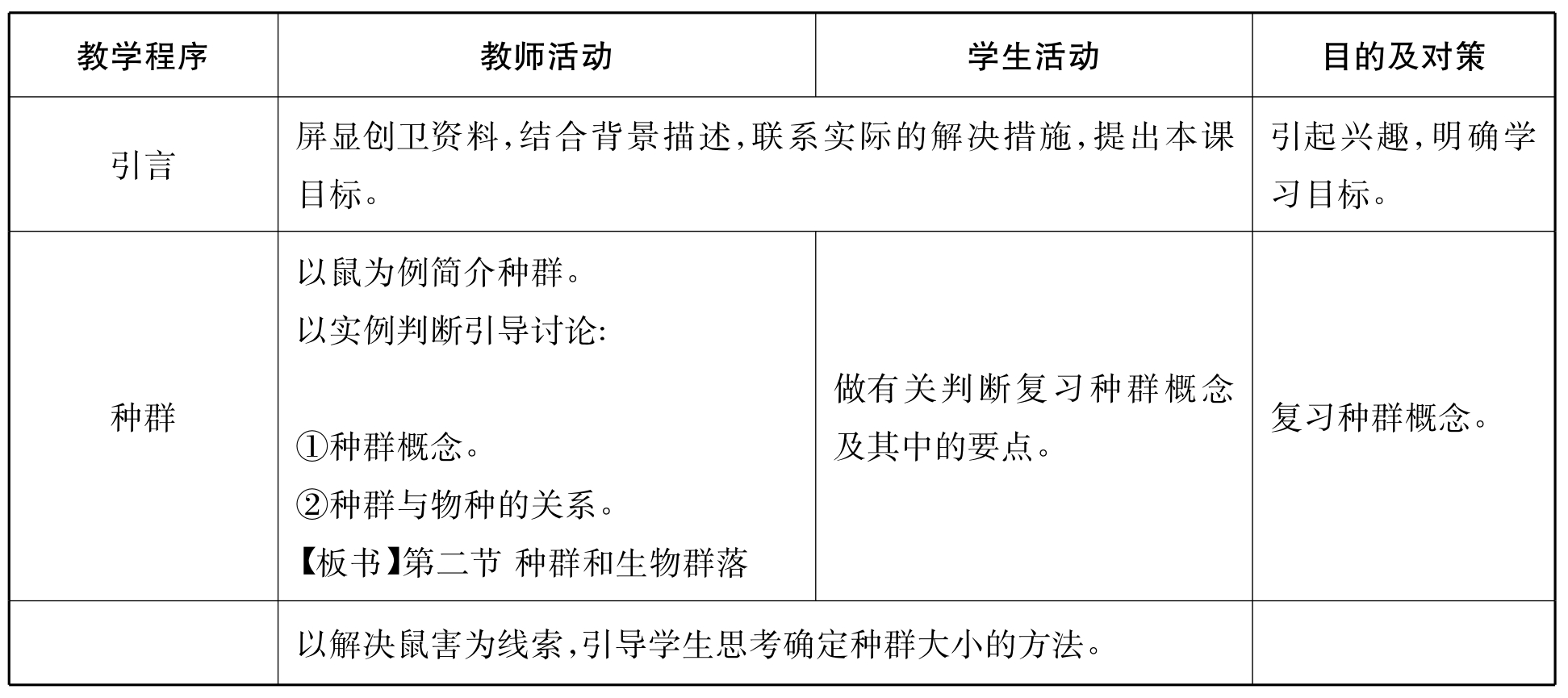

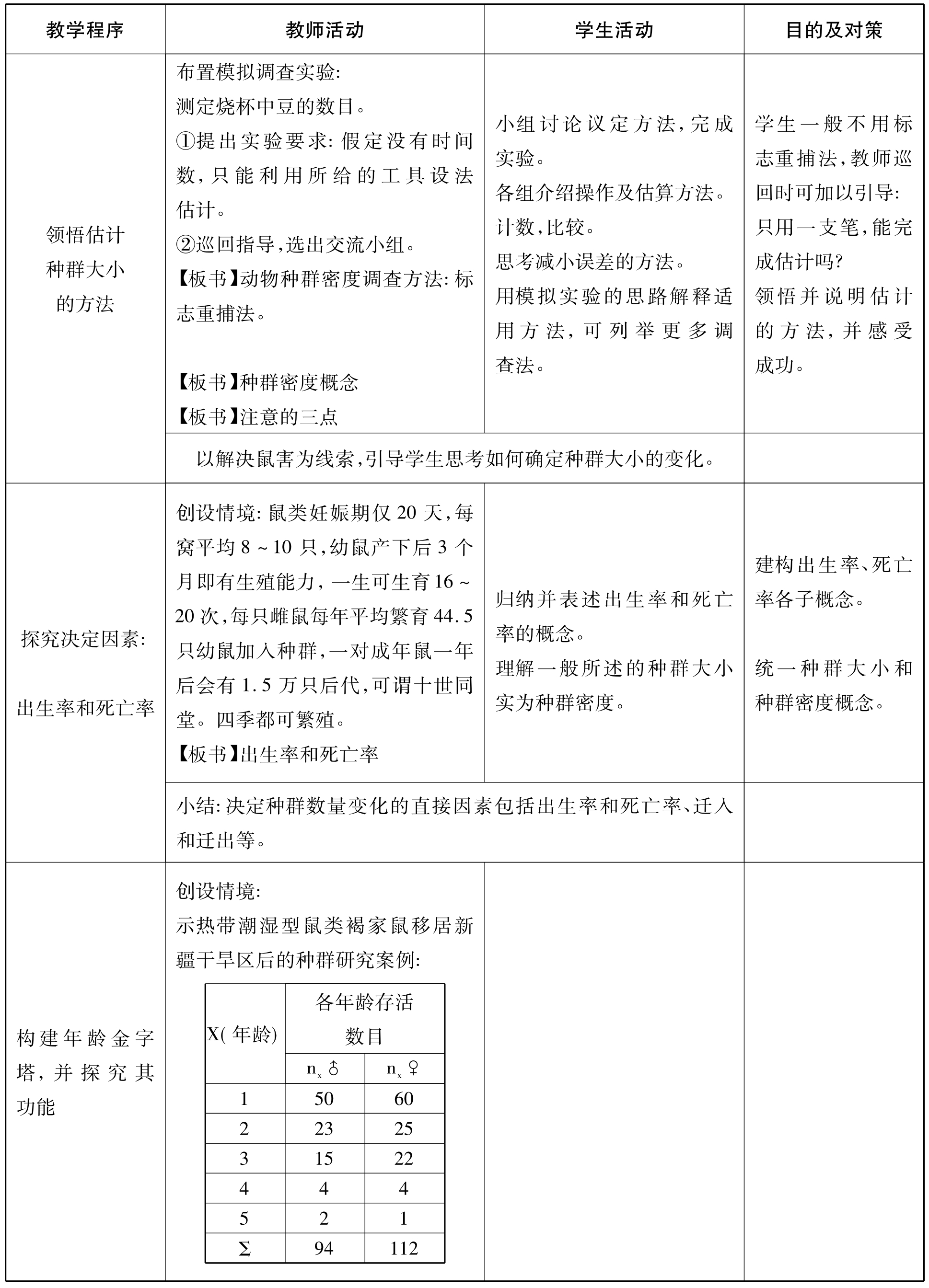

续表

续表

板书设计:

第二节 种群和生物群落

种群研究的核心问题:种群数量变化的规律。

动物种群密度调查方法:标志重捕法。

种群密度:单位空间内某种群的个体数量。

A同种生物不同地区种群密度差异一般较大;

B同一地区不同生物种群密度一般不同;

C种群密度呈现周期性变化。

出生率和死亡率:种群中单位时间内单位个体出生和死亡的个体数量。

意义:出生率和死亡率以及迁入率和迁出率是决定生物种群数量变化的因素。

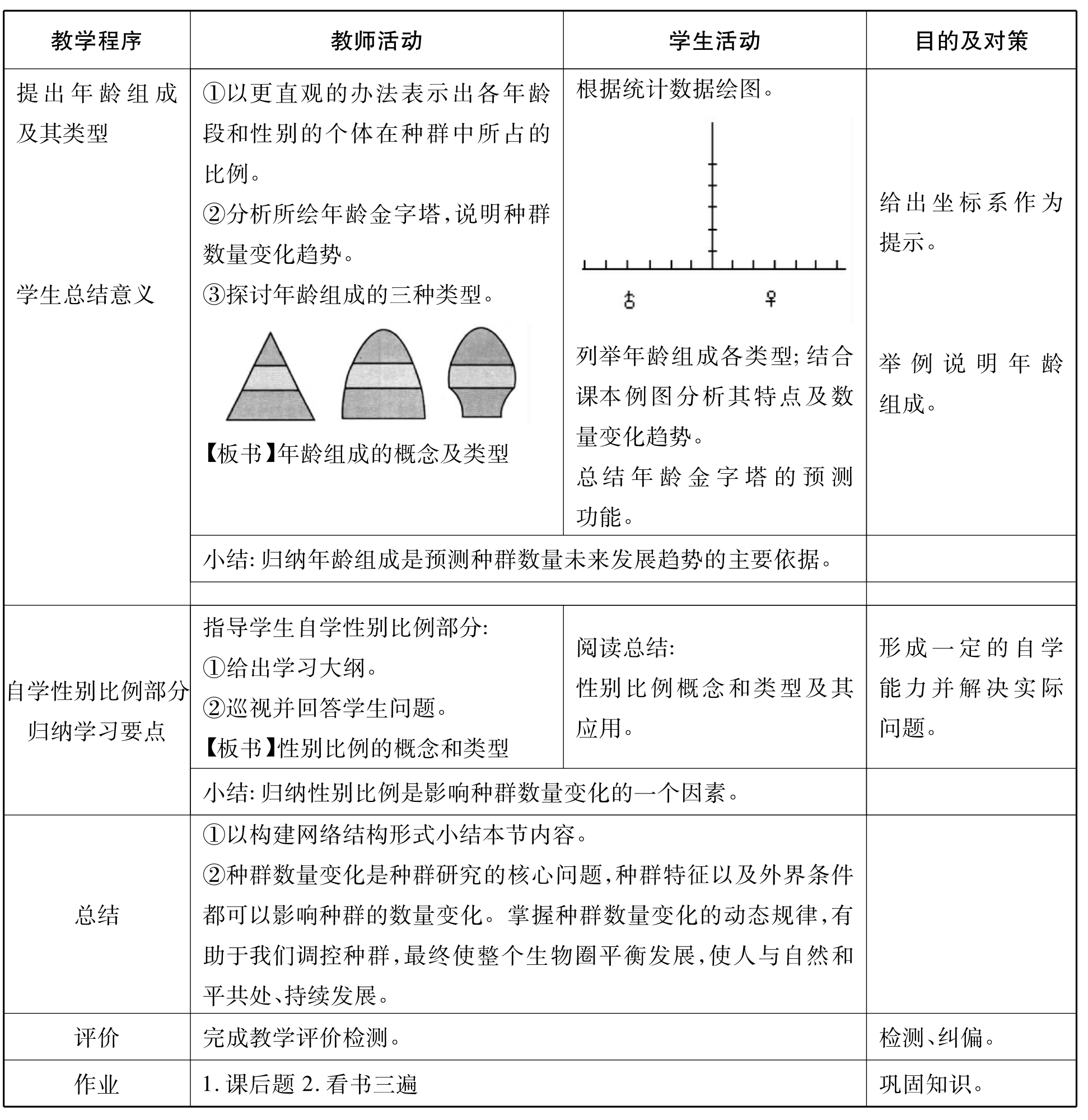

年龄组成:指种群中各年龄段的个体数目的比例。

类型:增长型、稳定型、衰退型。

意义:年龄组成是预测生物种群数量将来变化趋势的因素。

性别比例:种群中的雌雄个体数目所占比例。

类型:雌多于雄、雌雄相当、雄多于雌。

意义:性别比例是影响生物种群数量将来变化趋势的因素。

作业:1.课后题2.看书三遍

六、教学评价

1.下列叙述中属于种群的是( )

A.一个池塘里的鱼 B.一座山上的树

C.一个公园里的草地 D.一块油菜地里的油菜

2.某种群中年轻的个体非常多,年老的个体很少,这样的种群密度会( )

A.越来越大 B.相对稳定

C.越来越小 D.绝对不变

3.预测一个国家或地区的人口数量未来动态的信息主要来自于()

A.现有人口数量和密度 B.不同年龄组成的比例

C.男女之间的性别比例 D.出生率、死亡率和迁移率

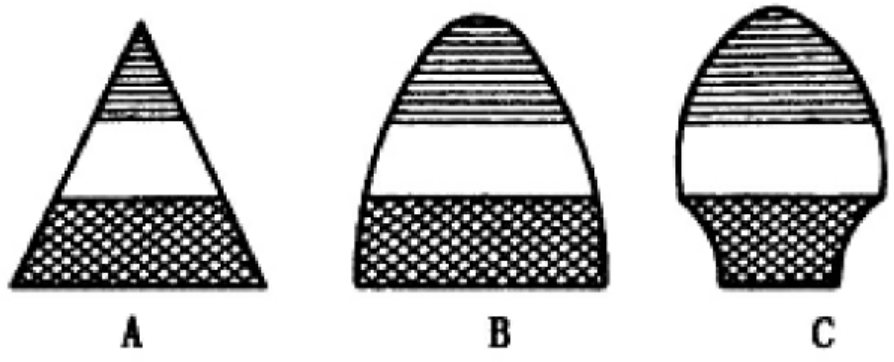

4.下图反映了三个种群的年龄组成。请据图回答:

(1)三个种群的发展趋势是:A________;B________;C________。

(2)比较三个种群的密度发展趋势:________。

5.研究性学习评价

【答案】

1.D 2.A 3.D 4.(1)趋于扩大;趋于稳定;趋于减少(2)A﹥B﹥C 5.略

七、教学反思

1.得:能充分调动学生的积极性,让学生主动参与到课堂教学中来,很好地发挥了学生的主体性。体现新课程的理念,以学生发展为中心,关注学生的生活经验和学习方式,师生互动产生新知识。教师能引发并适应学生的观念,让学生带着问题出课堂,参与并引导学生开放式的探究,引导学生掌握真正的学习方法,理论联系实际,在现实问题的解决中让学生体会到学习的快乐,有利于学生的终身学习。

2.失:讲述的内容略显多,对于不同层次的学生的不同教学方法没有能够充分地发掘。设问的技巧性尚待进一步探讨。

改进措施:针对不同层次的学生的不同教学方法可以在某些环节上进一步体现,如对学习能力较强的学生可以指导他们带着问题看书讨论,并自行得出结论,而另一部分学生可以直接指导阅读,教师讲解以后再共同得出相应结论。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。