捏着手帕的小男孩

——一年级新生入学适应不良辅导

上海理工大学附属小学 毛剑玲

从出生的那一刻起,就决定了分离的开始。呱呱落地的婴儿、初入园的幼儿、接着是小学、初中、高中……最后我们彻底离开家,开始组建自己的家庭,有了自己的孩子,随后便要教他们体验分离、学会分离。无论分离有多疼,我们必须这样做,因为分离和爱同等重要,它们是生命中最重要的两个主题。它们一起作用,让一个人成长,让一个人成为他自己。

——题记

“我要死了!”

语文课上,一年级的小朋友们正安静地听着王老师讲生动的故事。突然,一个小男孩惊恐地站了起来,左手捂着鼻子,高高地抬着头,大声喊:“我出血了!我出血了!”这个小男孩就是圆圆,开学两周来,麻烦的事情不断:不是掉了橡皮就是不见了铅笔,上课的时候常常走神,还喜欢捏着手帕摸摸脸。下课的时候,站在人群中发呆,他的“奶毛头”表现得到了老师们的特别照顾。此时此刻,王老师不敢怠慢,三步并作两步冲到圆圆面前,小心地挪开他的小手,定神一看,原来圆圆出鼻血了,王老师唤来了两个同学将他带到卫生室。

再次出现在教室门口的圆圆,鼻子里塞了一块棉花球,小心翼翼地走向座位。王老师瞅了他一眼继续上课。圆圆走到座位旁停住了脚步不动了,“圆圆,快坐好,上课了。”王老师焦急地催促着。圆圆却像没听见似的,王老师走到圆圆跟前敲了敲桌子。圆圆看看她像是想起了什么,“老师,妈妈说出血会有生命危险”。“没事的,你出鼻血了,现在已经止住了,快坐下上课。”王老师不想再和圆圆纠缠了。可是,圆圆却没有停下的意思,“老师,你能打个电话叫我妈妈来吗?”“不行!”王老师一边说着,一边将圆圆按在座位上,继续上课。圆圆开始抽噎起来,王老师为了不影响全班的教学进度对他进行了冷处理。琅琅的书声盖过了圆圆的哭声,突然圆圆大叫起来“我要死了!我要死了!”引起了全班的骚动,王老师大声地呵斥着圆圆的无理取闹。

“我不要上学!”

第二天,校门口发生了这样一幕:圆圆紧紧地拉住妈妈的手不放。怎么也不肯进校,他们的举动引起了老师们的注意,王老师、戴老师、侯老师都围了过来,看着圆圆的反常表现。“圆圆,你现在已经是小学生了。要按时上学。”王老师俯下身子耐心地说。“我不要上学!我不要上学!”圆圆大声地哭喊着,缠着妈妈不放。妈妈面对圆圆也不知所措起来。“圆圆妈妈先去上班,把他交给我吧!”王老师很镇定,胸有成竹的样子。于是,妈妈不舍地挣脱了儿子的手。圆圆被王老师带进了校门,走到班级门口突然停住了脚步,“我不要上学!”“圆圆,每个小学生都要学本领的。”“我害怕!我害怕!我不要上学!”圆圆在教室门口号啕大哭起来,为了维持正常的教学秩序,王老师无可奈何地将他带进了办公室。

来到办公室,圆圆像变了一个人。他一会儿看看戴老师批作业,一会儿自如地回答着侯老师的问题,像什么事也没发生过一样。这一天,他是在办公室里度过的。第三天,圆圆又故伎重施。王老师陪着她来到了我的办公室。

学校里的“妈妈”

这是早上第一节课,不肯进教室的圆圆被王老师带到我的面前,只见他不知所措地望着我,手里紧紧地捏着一块红手帕。圆圆的逃学行为受到过很多的批评,此时此刻他也会对我产生戒备的心理,“你是圆圆吧?不认识我让你感到有点紧张吧?”为了让圆圆放松,我首先说出了他的内心情绪。圆圆抬头看看我,不作声,脸上的表情松弛下来。“我是学校的心理老师,专门帮助别人解决难题的。你有什么事情要我帮忙吗?”“有的,你能打电话给我妈妈,让她接我回家吗?”圆圆的眼睛里闪着光,像是找到了救兵。“你是不愿意在学校吗?”我想进一步确定一下,没想到圆圆使劲地点头。“能告诉我,在学校里你觉得怎么样?”“我很害怕的,我要回家。”“有哪些事情让你害怕呢?”“写字、画画、唱歌……”圆圆表示每次完成任务的时候,总是觉得困难重重,总会想到自己的妈妈,想要回家。

这是第一次咨询,我认为已经达到了目的,圆圆看到我不再害怕了,我们的关系建立起来。可是接着几天,圆圆逃学的问题不但没解决,还出现了新情况:他仍然不肯进教室,还跟班主任要求来找我,看到我就喜欢黏着我。在我的办公室里自由地走动,随意地说着话。看着圆圆这样的表现,我想:他是不是将对亲人的依恋转移到我身上了呢?圆圆又找到了一个替代母亲的人物,那就是我。我成了他在学校里的“妈妈”。

忧心忡忡的妈妈

害怕上学是一年级新生常常容易出现的问题,大多源自儿童的分离焦虑。解决圆圆的分离焦虑,父母参与和配合很重要。我决定与圆圆父母谈一次话。通过交谈能让圆圆的父母看清问题的症结。

师:你们认为圆圆发生这样的逃学事件是什么原因?

母:我觉得是他爸爸管不了他,没下狠心管。

父:她妈妈管得太多,对圆圆的要求太高。

师:看来,你们都认为圆圆逃学是你们对圆圆教养方式上的问题。

(我决定从圆圆的红手帕为切入口,帮助他们认识到自己与圆圆不良的亲子互动方式)

师:能说一说,圆圆为什么还要带着“红手帕”吗?

母:这不是手帕,而是一大块毛巾。从圆圆九个月大的时候就一直拿在手里,现在已经被他磨成很小的一块了。早就想把它拿掉,可是圆圆就是不愿意。

父:他妈妈就是这样,在关键的事情上不管,在小事情上盯着不放。

师:关键的事情,小事情具体指什么?

父:到现在他还带着手帕,我觉得不正常,他妈妈倒不管;而圆圆不喜欢画画,他妈妈却逼着他参加图画兴趣小组。我觉得参不参加兴趣组无所谓,兴趣才是最重要的。

母:你这样是不对的,没兴趣就不参加了,光凭兴趣什么事也做不好的。

父:可是孩子还那么小,他将来发展的机会很多的。

师:我比较同意爸爸的看法,爸爸在孩子的教育问题上比较有远见。妈妈何不让爸爸也来参与对圆圆的教育呢?

母:他爸爸不行的。

师:看来你很不放心,爸爸来教育圆圆你担心什么呢?

父:她就是这样,对我样样事情都不放心。比如我开车时她坐在副驾驶的位置上,就一直在我身边大呼小叫。

母:是的,我就是觉得他开车会出事。

事后,我了解到圆圆的母亲就是单亲家庭的。圆圆妈妈对未来没有一点安全感,对他人缺乏信心,无意识中将自己恐惧、焦虑的情绪衍生到对圆圆种种的担心。对圆圆的过分关注,使得他们无法很好地实现与圆圆的分离。

我觉得父亲在其中的介入很重要,不仅可以帮助圆圆认同男性,而且可以加速母婴分离的进程。促使圆圆尽快摆脱对妈妈的依恋,走向独立。在我的建议下,父亲开始接送圆圆上学,关心圆圆生活,母亲也做了很大的努力,尽力克制自己的担心。

动物学校

孩子都爱听故事,我决定通过和圆圆一起编动物学校的故事来转变他对学校的看法。

师:圆圆,今天我和你一起编个“动物学校”的故事好吗?

圆:好啊。(说完,圆圆侧着脑袋看着我。)

师:今天,小熊要离开妈妈去动物学校上学了。临走前,它高兴地对妈妈说再见,背着书包就出门了。小兔也要上学,可是它就是害怕离开妈妈,小兔担心什么呢?(我示意要圆圆继续编)

圆:没有妈妈小兔什么也做不了。

师:这话正巧被路过的小熊听到,小熊拍拍胸脯说:“我觉得我能行,说不定学校里还有些有趣的事情呢!”于是,来到学校门口的小兔也学着小熊说……

圆:“我觉得我能行,说不定学校里会有有趣的事情发生呢。”

师:上美术课了,小兔害怕极了,担心自己画不好。小熊关心地问小兔:“你做什么事情的时候最高兴?”(我示意让圆圆接着编)

圆:玩电动小火车、吃甜甜的巧克力、看动画片……

师:当你觉得害怕的时候想想这些事情,你会觉得好一点吗?小兔听了小熊的话,决定试一试。圆圆,你帮小兔想的办法真好,小兔子再也不害怕上学了,你自己也用这样的办法试试看好吗?

通过和圆圆一起编故事,我让圆圆了解到其实恐惧、害怕是孩子常常会有的情绪,我们可以用自我暗示、想象的办法来自我调节。帮助他接纳自己的情绪,学习一些调整情绪的办法。

向前跨一步

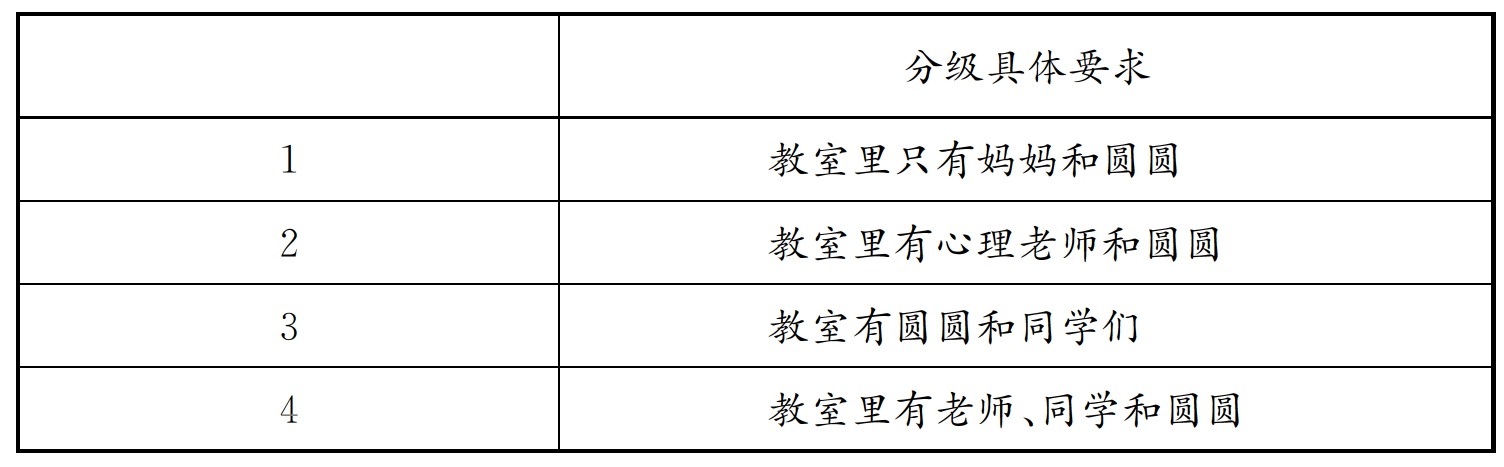

回顾圆圆的表现,我觉得他并不是一开始就惧怕学校的,而是一次出鼻血,他大声地哭喊着自己要死了,因此班主任认为他是撒娇、任性就采用了冷处理的方法。那次事件以后,圆圆就不肯进班级了,这也许就是引起圆圆惧怕教室的诱发因素。为了帮助他克服教室恐惧的心理,我们和他一起设置了一个分级递进的行为训练目标。

我们在教室门口画了一条醒目的黄线,暗示他跨过这条线就成功了。

第一步,放学后,在空无一人的教室里,让圆圆和妈妈一起跨过黄线走进教室。

第二步,教室里没有人,心理老师陪着圆圆跨过黄线走进教室。

第三步,教室里只有几个熟悉的同学,由心理老师陪着圆圆跨过黄线走进教室。

第四步,教室里有学生、班主任,亲切的老师微笑着迎接圆圆,由她陪着圆圆跨过黄线。

每次圆圆达到要求,就给予奖励,经过一段时间训练,他再也不害怕进教室了。

个案小结

通过一段时间对圆圆的辅导,圆圆终于可以走进教室上课了,虽然和同龄孩子相比圆圆仍然显得有些焦虑、紧张。但在父母、老师的关心下正在逐步适应学校的生活。

学生的成长离不开环境的影响,我觉得圆圆对学校生活适应不良的背后可能是家庭教育中存在的问题。我们怎样通过自己的专业有效地帮助家长接纳、认同好的教育理念,这是我们今后要思考的问题。

从学校的角度来看,圆圆的班主任虽然能够敏锐地觉察到他的异样,但是对他的个别处理缺少合适的方法。如果班主任和任课老师也能掌握一定的心理学知识,是否就能避免这类事件的发生呢?

[点评]

这个案例从现象上看,是新生入学适应问题,从心理原因分析,主要是儿童的分离性焦虑。所谓分离性焦虑(separationanxietydisorder),是儿童在与最依恋的人分离后表现出过度的焦虑,担心父母或者儿童自己在分离后会受到伤害。当圆圆在教室里流了鼻血,王老师没有做进一步的安慰,而是一味催促他上课,实际上更增加了圆圆的心理不安全感,诱发了内心的分离性焦虑。因为他可能在想,如果妈妈在身边就好了。所以,他大声嚷嚷叫妈妈来。

心理辅导老师对这个案例的处理,总体上来说,辅导方法运用比较恰当。第一步,不急于让圆圆马上进教室,让他在老师办公室,缓冲他对教室的恐惧;第二步,老师与他建立了良好的关系,扮演“替代妈妈”角色,可以减缓圆圆的分离焦虑;第三步,与父母沟通,强调父亲亲子教育的责任,给孩子“男子汉”性格培养;第四步,运用故事叙述和行为训练,帮助来访者克服恐惧心理。这些辅导策略和方法比较适合低年级儿童的特点,又有操作性。

本案可以改进之处是:其一,毛老师可以运用分离性焦虑的诊断工具对来访者进行评估,使评估更具有科学性;其二,与圆圆父母沟通的思路是可取的,但仅仅一次咨询谈话是不够的,还需要具体给父母一些指导建议,有分离性焦虑倾向的孩子,往往过度依赖,缺少独立性,因此父母平时要有意识地培养孩子独立解决问题的能力,如生活自理能力等;其三,鼓励圆圆与同班同学的伙伴交往,入学不适应的孩子往往觉得在班级里没有朋友,伙伴交往可以增进孩子对班级的归属感,可以减少来访者对母亲的过度依恋。

(点评人:吴增强)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。