五彩斑斓的水粉天地

宁波厚生幼儿园 洪淑霞

【摘要】水粉画是幼儿根据自己对事物的审美认识和审美理想,在对要创造的事物进行感知和欣赏的基础上,进行加工和审美想象,运用水粉画材料,创作出来的绘画作品。创作水粉画的过程是眼、脑、手共同参与的视觉艺术活动,它能锻炼幼儿的观察力、记忆力、想象力和创造力。而要充分发挥水粉画的功能必须帮助幼儿掌握初步的色彩知识和表现技能。

【关键词】水粉画教学 色彩搭配

一、中班水粉画教学的现状分析

中班的孩子对色彩有了自己的喜好,辨色能力也大大提高。他们通常喜欢的颜色是那些纯度较高的颜色。在用油画棒绘画时画面上颜色的种类增加了,但不太考虑色彩的和谐美。有些幼儿只用几种颜色而不采用其他颜色,作品色彩单调,换色很少;有的幼儿只用自己喜欢的颜色,在涂色中大量换色,使作品出现杂乱不协调的色彩;有的幼儿一个劲儿地调色,总把画面弄得灰沉沉的;有的幼儿着重以实际为准,选择与物体相似的颜色……

同时,我们也发现,老师、孩子们似乎只重视画面色彩上的协调搭配,而忽视了水粉画教学中画面想象能力的培养,致使幼儿的作品千篇一律,毫无个性可言。而中班的孩子对于事物的好奇心增强了,观察能力也增强了,这也就为幼儿的想象、创造奠定了基础。

二、水粉画教学的原则

1.主体性原则

幼儿是发展的主体。教师在与幼儿相互作用的过程中应调动幼儿的积极性、主动性和创造性,有效地引导和帮助(注意不应替代)幼儿自主活动。

2.平等性原则

幼儿是一个拥有充分的生存和发展权利的个体。教师在与幼儿相互作用的过程中应把自己与幼儿摆在一个平等的位置上,尊重幼儿,理解幼儿,与幼儿“对话”、“交流”、“合作”,使幼儿敢于大胆地表达自己的情感和认识。

3.支持性原则

教师应努力寻求幼儿发展的突破口,支持、鼓励、欣赏幼儿运用自己独特的方式,个性化地、创造性地表现自己的认识。同时,在幼儿碰到困难的时候给予适宜的帮助,使幼儿在发展的进程中一步一个台阶地向前迈进。

4.分享性原则

在活动中,教师要关注幼儿,倾听幼儿的想法,与幼儿在经验、信息、情感、认识等方面进行相互的意义分享。幼儿的表达内容和表现方式不仅为教师了解幼儿提供了有效的信息,而且也是教师从幼儿那里受到教育、启发的重要资源。

三、提高幼儿色彩搭配能力的几个方面

1.完善材料,增强规范性

材料的准备是开展正常教学的基础。水粉画教学活动的基础便是颜料,课上我们让幼儿准备了一盒18色的玛丽牌水粉颜料。相比于之前老师在每节课为幼儿准备的固定的几种颜色,幼儿的色彩感一下子就丰富起来。这不仅提高了孩子们参与作画的兴趣,更为孩子合理地认识、区分冷暖色做好了前提准备。从此在课上我们不再大声地强调、高喊“草绿色”、“嫩绿色”,而是专业地称之为“中绿”、“深绿”、“浅绿”。当孩子们不认识字而无法进行具体区分时,还可以通过看号码的方式来认识。于是,在课堂上便有了科学的颜色名称,孩子们也能较快地找出老师所说的颜色。同时,在课上我们让幼儿把颜色按色系进行分类,按红色系、蓝色系、绿色系、黄色系等分门别类。这样便于幼儿更好地学习区分冷暖色调。

2.调整座位,提高操作性

作画材料的增加给幼儿作画的位置带来了问题。六人一张桌的座位形式使得幼儿作画时易出现画纸与临近幼儿的画纸叠在一起的现象。我们发现问题来自于颜料盒,在一张长度只有1米、宽度只有50厘米的桌子上,既要放调色盘、颜料、水桶、毛巾,又得放作画纸,确实不利于操作。于是,我们就把原本不用的小凳子也派上了用场。采取把颜料放在凳子上的策略。但一操作起来,又出现了问题。由于场地的限制,加上孩子们作画时的随意性,经常出现整盒颜料倒翻的现象。致使一堂课中,总有小朋友低着头捡颜料。不仅不便于操作,还扰乱了课堂秩序。

那么,如何才能改善这一现象,做到既能方便操作,又有利于形成合理的课堂秩序呢?在班级老师的共同探讨并向有经验的老师请教之后,我们在教学中多增加了两张桌子。把座位调整成了四组,每组由两张桌子拼成,每组8人。这样一来,就解决了叠纸、颜料盒打翻这些问题。幼儿的操作也就变得有序起来。

3.大胆用色,丰富画面整体效果

提高色彩的搭配能力,关键是要幼儿学会大胆地用色。在“蓝蓝的天,鲜艳的树”主题活动中,天空颜色的选择上,运用33号群青加41号白,或是36号湖蓝。草地的颜色就以土黄和深绿为主。所以整幅画面的背景色就以冷色系为主。当背景以冷色为主时,我们问幼儿“主体物最好选择什么颜色呢”?很多幼儿都能根据已有经验说“用红色、黄色”,因为春天的花有红色的,也有黄色的。我们怕有些幼儿会同样使用蓝色等冷色调的颜色,马上就灌输幼儿用暖色调的红色系和黄色系,并且一再强调不能用冷色调里的绿色系及蓝色系。这时,有一位小朋友说“老师,能用紫色吗”?“紫色是冷色调,所以不能用。”就这样,孩子们认认真真地完成了第一幅作品。

问题:显然,在这节课中,孩子们配色的技能来自于老师的硬性灌输,不是靠自己的尝试才获得“冷色的背景配上冷色的主体物是不能协调的”这一经验。

措施:多给幼儿尝试的机会。

第二堂课“多彩的叶子”我们让幼儿自己选择一种冷色调来作为背景色。所以这次作画,孩子们作品的色彩丰富了起来。同时在给叶子涂色时,我们也让幼儿自己尝试配色,所有的叶子不一定要用同一种颜色,可以是2~3种颜色。在色调上要运用已有经验“冷色调可以搭配那些暖色调”。在这一节课中,孩子们有了大胆的尝试,所以使得画面整体更富有色彩感,也让孩子们惊喜地发现,原来中性色里的黑色,配上暖色调里的红色系画面特别好看。

这节课的问题是:幼儿似乎掉进了死胡同——每幅画都要配上冷色调的背景吗?只有冷色调才能作为背景的填充色吗?

策略:进行白底作画。

所以在进行第三堂课“牡丹花开”时,我们就不让幼儿先画背景,而是先画主体物“牡丹花”,意在让幼儿通过实际操作,来感知“怎么样的背景才是能够烘托画面美感的”。同时也融汇了本节课的另一重点“学习在画面上排列物体”。在这节课中,孩子们不但看到了当主体物的色彩已经很丰富时,就不需要再填充整块的背景,因为这样会让画面显得很脏,我们可以用添画一些小物体,如“小蝴蝶”等来代替。更重要的是孩子们通过尝试,发现冷色调里的紫色也可以用来画主体物里的花瓣,这样不仅没有使画面色彩不协调,反而通过白色的混合点缀使得画面更有鲜亮的感觉。

4.改变教学方式,提高色彩搭配技能

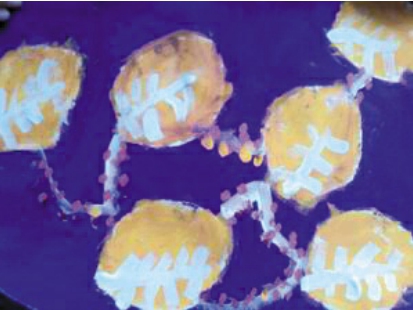

随着画面内容的增多,孩子们作画所需的时间也就越来越多。在画“你来我往,深海细浪”这幅画时,我们发觉,这幅画的内容很多。作画的要求也很多,不仅要表现石头、水草和鱼的前后关系,还要通过色彩的对比,使整个画面色彩绚丽、完美统一。考虑到如果要在一节课中就把所有的内容完成,幼儿就会很赶,而且作画的效果也就不明显,尤其会导致幼儿不能很好地进行配色练习。因为时间来不及了,幼儿的直接反应就是照搬照抄老师的颜色搭配,使得幼儿的作画变成是完成作业,而不是创造想象。因此,我们把背景和主体物进行两课时分开操作。

第一课时,我们要求幼儿先用小号笔画出主体物的轮廓。在颜色的选择上,主要以幼儿自己的意愿为主,但我们还是交给了他们选择的方式:冷色调的背景、暖色调的主体物最能引起色彩对比的感觉,那么你在选择轮廓线颜色的时候就要考虑到你的主体物会选用什么色调的暖色系。哪些颜色是容易被覆盖掉的。这时幼儿就能很容易地领悟到,中性色“黑色”是不能用的,因为它很难被其他的颜色覆盖掉。在选择背景色时,很多幼儿受已有经验的影响,一想到大海就会用蓝色系。

有了第一课时的背景画作为铺垫,所以在第二课时,幼儿进行主体物颜色的添画,就有了充裕的时间,画面上的色彩搭配也更协调了。整个画面也达到了色彩绚丽、完美统一的效果。

总之,幼儿色彩搭配的技能渗透于每一个水粉画教学中,教师应适时引导,给予幼儿更多关注,及时发现幼儿的问题,这样才会有五彩斑斓的作品呈现。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。