全国文化管理本科毕业生市场需求与就业调研报告

对外经济贸易大学文化与休闲产业研究中心 吴承忠 牟 阳

内容提要:文化产业的大发展离不开优秀的专业人才支撑,中国的文化管理专业本科生培养成效如何,就业市场是最好的试金石。本文首次采取对用人单位和培养高校同时调研的方法,就所得出的文化管理专业本科生的就业质量和能力评价的数据从需求和供给两个角度进行综合评价比较。我们发现,文化管理专业本科生的就业状况和市场评价总体较好,但专业的知名度还有待提高,毕业生综合能力强是其最大的优势,但也存在专业实践能力差等一些瑕疵,高校在该专业的建设如火如荼,但培养机制还是比较混乱,就业质量参差不齐。本文针对文化管理专业本科生培养中的不足提出了一些建议。

关键词:文化管理;就业调研;用人单位;培养高校

一、调研背景

改革开放后,中国经济连续保持高速增长态势。与此同时,我国的文化产业迅速发展,对国民经济增长的贡献率不断上升。国家也日益重视并大力扶植文化产业的发展。2009年9月,国务院通过了《文化产业振兴规划》,标志着文化产业上升为国家的战略性产业;2011年10月党的十七届六中全会更是提出了建设社会主义文化强国的伟大目标。我国文化产业迎来了前所未有的发展机遇。

“文化产业管理”正是教育部为满足国家和社会对文化事业和文化产业管理人才的需求而新增的一个本科专业。自2004年以来,山东大学、中国海洋大学、中国传媒大学南广学院等高校和一些独立学院先后开设文化产业管理本科专业或文化事业管理本科方向。该专业及其方向已成为近年来高校新办专业中发展最快的专业和方向之一。但是文化事业管理本科毕业生究竟去了哪些地方?我国文化事业管理的人才需求在规模、类型、结构、层次、学生素质、能力等方面究竟有什么特点?对目前本科毕业生的能力有何评价?这些问题的解决都有赖于对国内文化事业人才需求市场的充分调研。人才需求的市场调查对于我国文化产业管理人才培养目标、培养方式、培养手段、内容等均具有引导性的重要作用。

二、调研情况

为了贯彻党的十七届六中全会的相关精神,完善我国文化产业人才培养机制,对外经济贸易大学文化与休闲产业研究中心组织了包括教师、研究生、本科生在内的调研小组,到全国各个单位进行了文化管理本科毕业生需求与就业情况的调研。调研小组与单位工作人员进行了访谈,并发放了132份问卷,回收122份,其中有效问卷118份。调查数据主要来源于三大部分:一是对各文化相关行业龙头企业单位的调研,如中国文联、歌华集团、上海旅游会展推广中心等,取得有效问卷32份;二是对2011年11月举办的北京国际文化创意人才招聘会和北京海淀高端创意产业人才招聘会进行的现场访谈调查,与众多企业单位深入接触了解,如航天数字传媒有限公司、优优祝福、北京中间美术馆等,共取得有效问卷75份。前两部分的调研在于从需求的角度了解用人单位对文化管理本科毕业生的期许和要求;三是对全国开设文化管理本科专业的高校进行的调研,探求它们的文化产业人才的培养情况,并从供给的角度了解其就业态势,共取得有效问卷11份。

通过对不同人群就文化产业人才的需求和供给的反馈,来了解目前我国文化管理人才的培养现状。供求契合的地方我们应该作为宝贵经验继续坚持;供求矛盾的部分应该认真分析其成因,并反思是否有培养环节的不足。推广经验总结教训以更好地发展我国文化管理人才的培养事业。现将调研情况做如下总结。

(一)调研样本情况

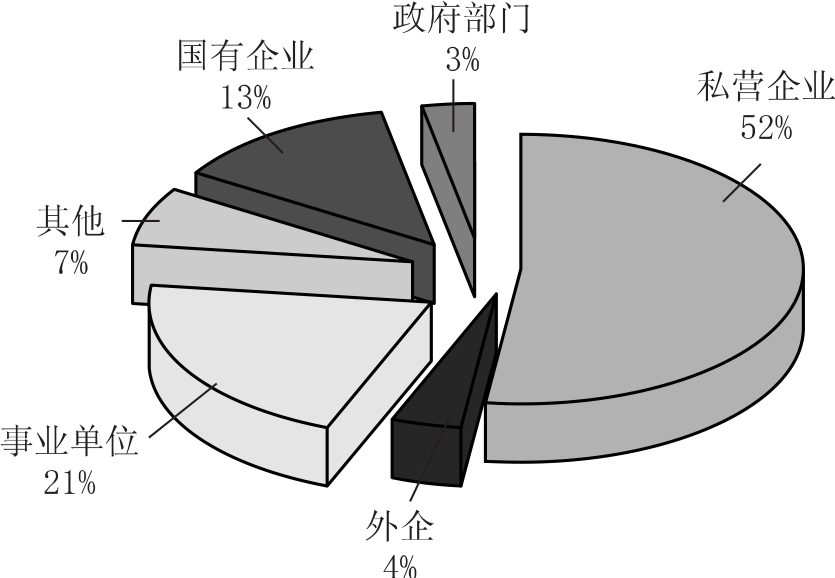

1.调研单位性质构成

如图1所示,从统计结果来看,私营企业占到了52%,成为最大的一个群体,事业单位排名第二,占了21%,国有企业占比13%,政府部门和外企等所占比例较小。民营企业占比最高,表明了在文化产业持续发展的背景下,越来越多的民间资本看好其前景并相继流入,这也冲击了传统的以公有制为主体的文化体制,新的经济结构也会对文化产业未来的发展产生积极的影响。

图1 调研单位性质

虽然私营企业发展迅速毋庸置疑,但占比如此之大也有本次样本选择的原因,两次社会招聘会上调查的企业单位构成了选用样本的主体,而其中以私营企业最多,事业单位与国企数量并不多,因为如政府部门以公务员考试为主要招聘途径一样,公有制企业单位也有自己的招人途径,因此实际上的占比差距会略微缩小。

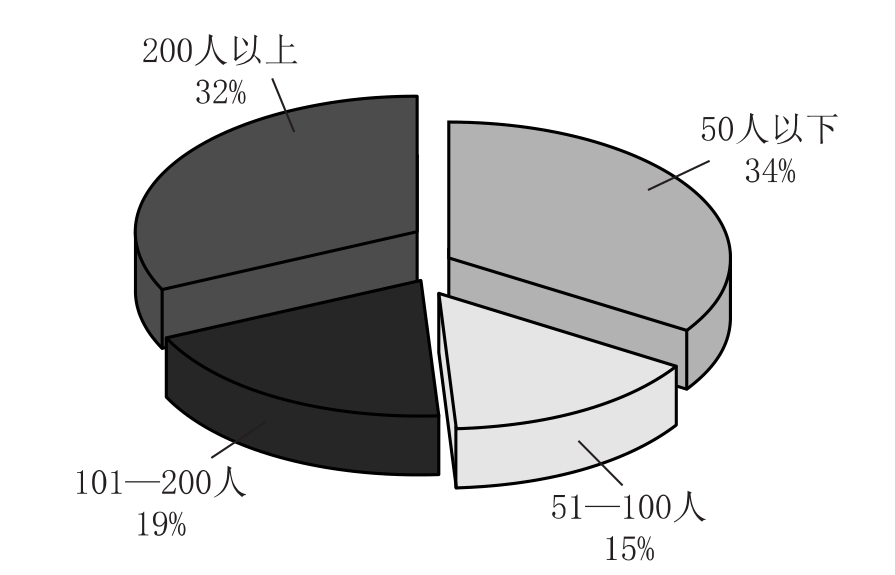

2.调研单位规模情况

图2 调研单位规模

从图2中可以看出,在调研单位中,人数超过200的占32%,100—200人的有19%,50—100人的占15%,比例最大的是50人以下的企业单位,达到了34%,这说明文化类企业单位规模呈明显两极分化态势。原因有二:一是依照企业成长客观规律,50人以下的一般属于初入行业者,处在创业期,200人以上的企业单位一般已经成熟稳定。而50—200人的企业处在发展的关键期,最容易被淘汰,所以数量有限;二是统计方法的原因,一些企业单位不是按照整个企业集团的规模统计,而是以一个独立部门计算。如广东大地影院建设有限公司武汉第二分公司提供的员工数量为31人,而如果以其广东总公司甚至整个集团的规模来统计,就远远不止了,因此一定程度上增大了50人以下的企业单位占比。

虽然如图1所示国有企业数量只占调研单位的13%,但200人以上的大企业中有很大一部分就是国有企业,如央视国际网络有限公司等一些企业,员工数量甚至超过了1000人,所以在我国文化产业中,公有制企业单位虽然数量占比在下降,但仍然以其规模、资源上的优势领先于整个行业。

(二)调研单位对文化产业管理本科人才的需求情况

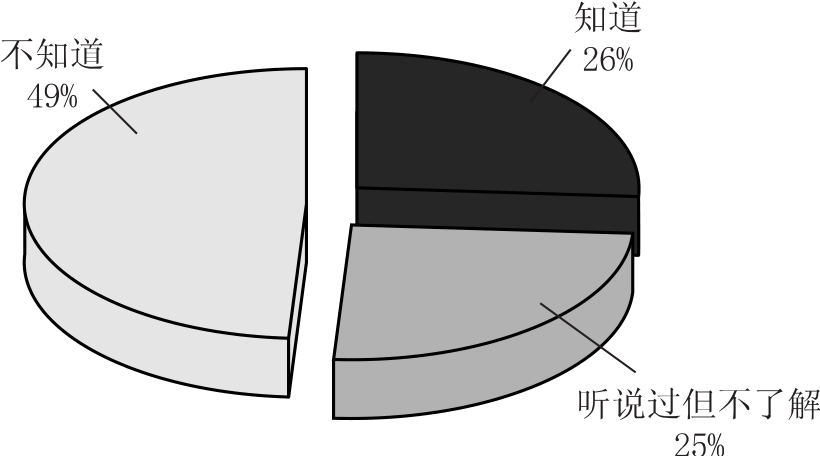

1.调研单位对我国文化产业管理本科专业的了解情况

图3的数据表明,只有26%的受访单位知道我国开设该本科专业,另有25%的人听说过但不了解,与此相对应的是49%接近一半的调研单位不知道有这个专业。由此看出,文化产业管理本科专业的发展仍然处在比较初步的阶段,有待于加强宣传,扩大影响。

图3 调研单位是否知道我国开设“文化产业管理本科专业”

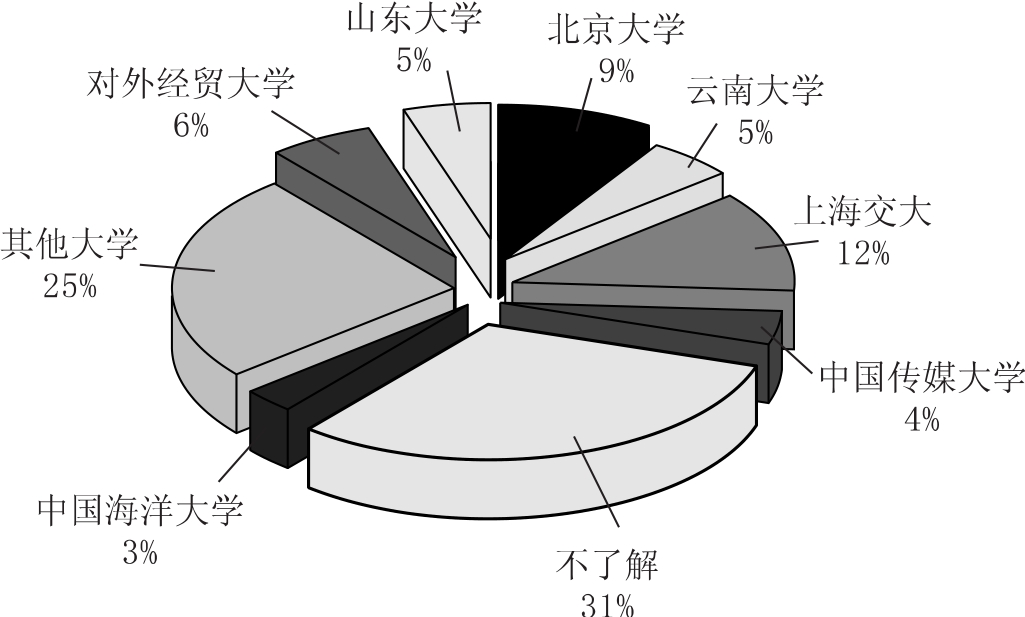

如图4所示,31%的受访者不了解培养该专业的大学,与上表中的49%不知道此专业相对应,但2个数据的差距表明一部分不知道文化产业管理本科专业的调研单位对培养该专业的大学进行了猜测,进而一定程度上影响了图4的统计结果,如北京大学并没有开设文化产业管理本科专业,却有9%的人选择了北京大学,使其排名第二位,这里面固然有臆测的成分,但北京大学文化产业研究院及其中的国家文化产业创新与发展研究基地在中国文化产业研究中的超高地位、举办的各种文化管理培训班积攒的高人气、老牌文科强校的声誉,使得此统计结果不难理解。上海交通大学作为最早开展文化管理专业本科生培养的大学,拥有胡惠林等业界权威和全国第一家国家文化产业研究基地,排名第一实至名归。作为较早开设文化产业管理本科专业的山东大学、云南大学、中国海洋大学、中国传媒大学也在业界拥有一定的声誉。对外经济贸易大学作为后起之秀以6%的占比排名第三,除了一部分调研单位与之有密切联系的原因外,其本身近年来的迅猛发展也使它声誉渐增。

图4 调研单位了解的培养文化产业管理本科毕业生的大学

2.调研单位对文化管理专业本科生的需求及安排情况

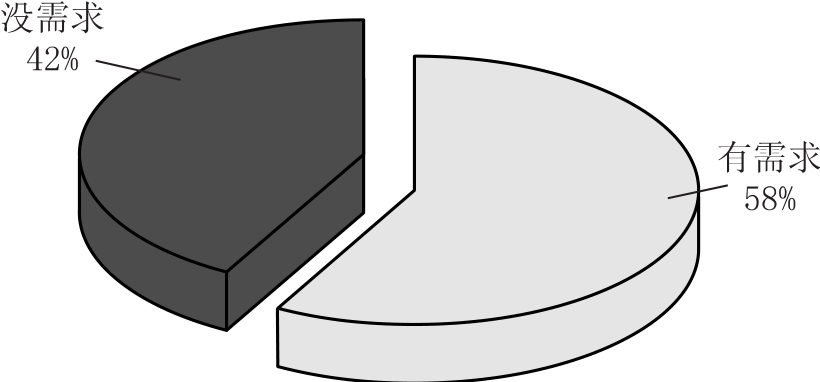

虽然58%的受访单位有对文化管理专业本科生的需求,但仍然有42%的调研单位企业表示目前没有该专业本科生的用武之地。

图5 调研单位是否对文化产业管理本科生有需求

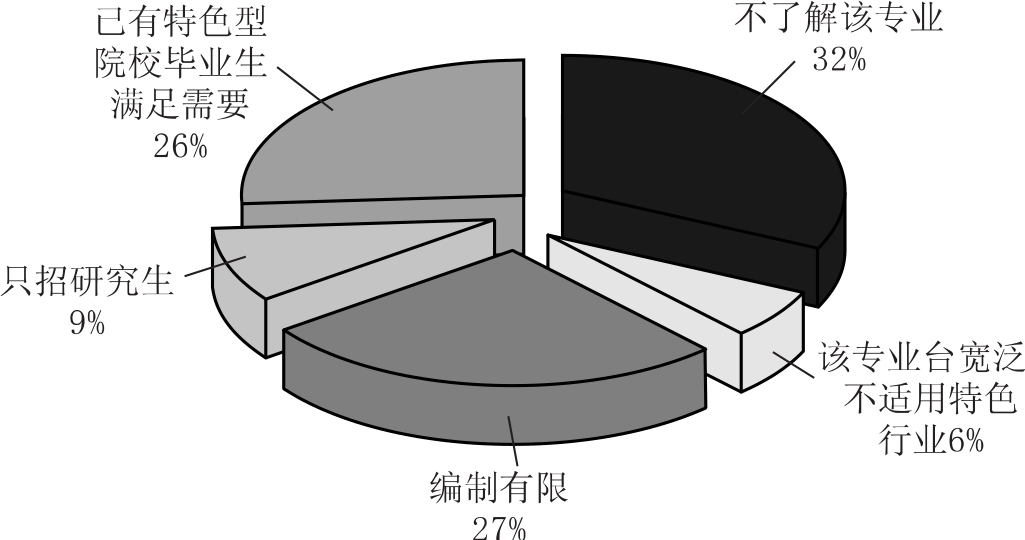

如图6所示,32%的受访者表示没有需求的原因为不了解该专业,编制有限成为27%的企业单位的解释,提出编制有限的主要是国有企业、事业单位和政府部门,以中国网为代表的9%的调研单位只要研究生学历的毕业生,26%的人认为已有特色型院校毕业生满足要求,同样地,6%的表示该专业太宽泛,不适用特色行业。

图6 调研单位没有需求的原因

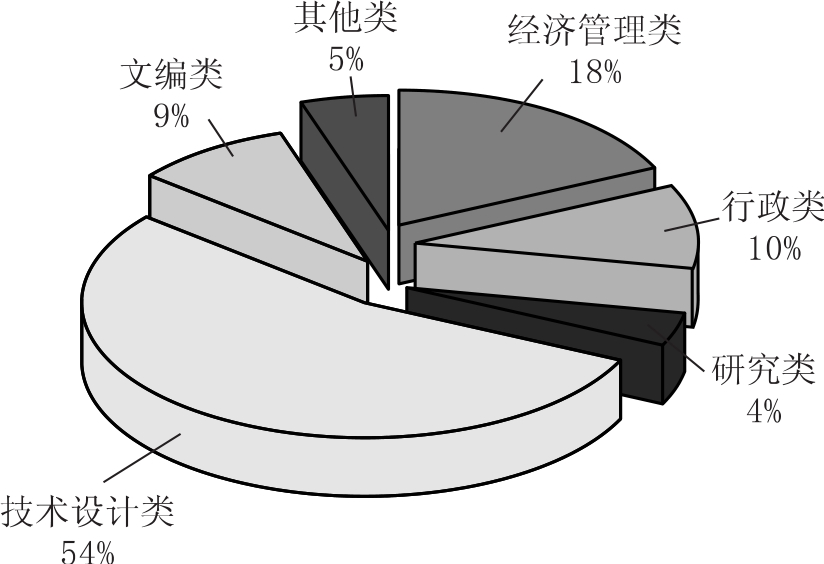

那么用人单位究竟需要哪些类别的文化类人才呢?图7告诉我们,54%也就是最大的需求来自技术设计类,如景观设计师、软件开发工程师等;第二位的18%的需求是经济管理类人才,比如文化营销、文化投资,财务等;文编类占9%,主要源于出版业;行政类比较宽泛,如公职、企业行政岗、助理等,有10%的占比;以北京市科学技术研究院创意产业研究中心为代表的研究机构需要的研究类岗位占到了4%。

图7 调研单位对文化类人才的岗位安排与需求

(三)调研单位人才使用的反馈情况

1.在调研单位工作的文化产业管理本科毕业生的报酬情况

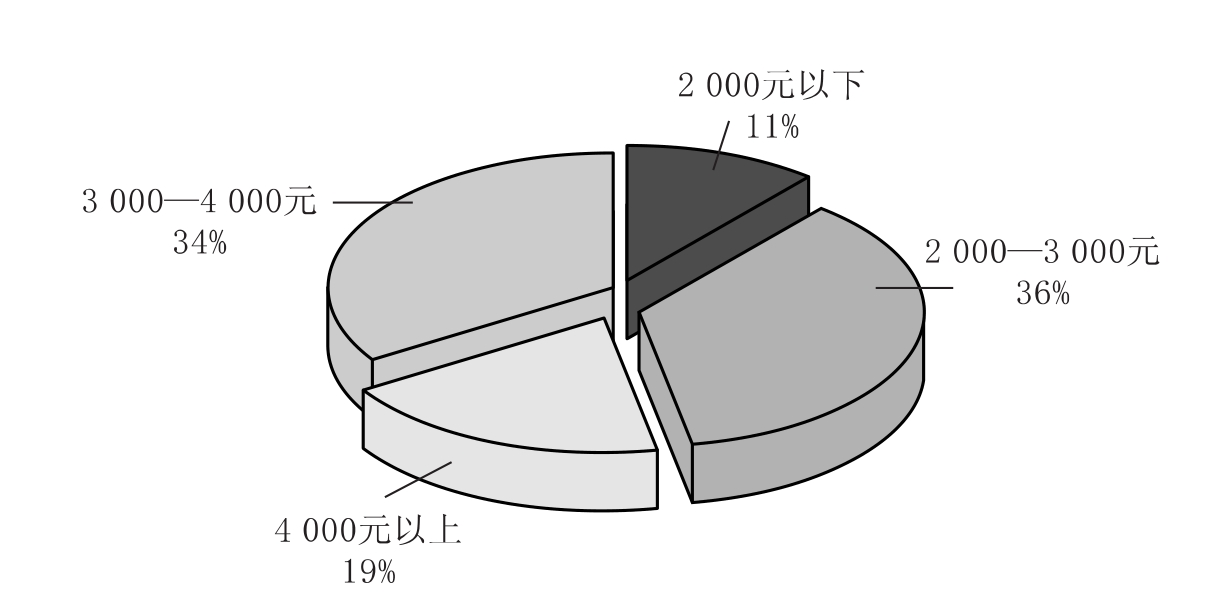

在图8中可以看出,月薪2 000元以下的占受访单位的11%,4 000元以上的占到了19%,而占比最多的是2 000—3 000元的36%和3 000—4 000元的34%。相比于全国本科毕业生2 000多元的平均月薪,文化产业管理本科毕业生略高一些,说明了该专业仍然具有一定的竞争优势。但需要指出的是,本次调研样本主要集中在北京、上海等一线城市,其收入水平要普遍高于其他地方,这使该数据会略微偏高于文化产业管理本科毕业生的全国平均水平。

图8 在调研单位工作的文化产业管理本科毕业生平均月薪

2.在调研单位工作的文化产业管理本科毕业生的优点

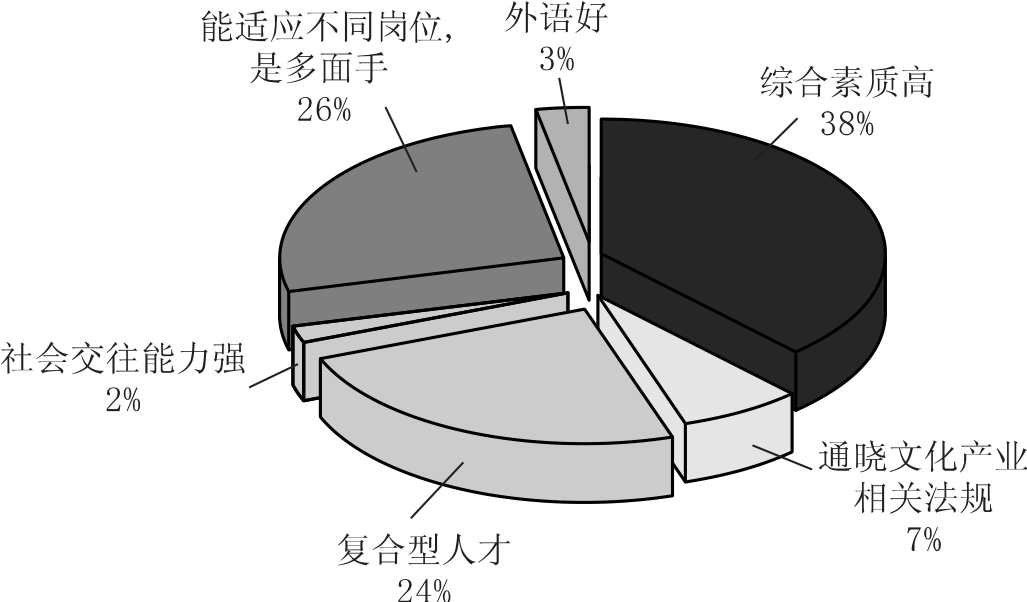

如图9所示,38%的受访者同意文化产业管理本科毕业生的综合素质高;同样地,26%的调研单位表示他们能适应不同岗位,是多面手,认为其是复合型人才的也有24%。这三项其实都是说文化产业管理本科毕业生有很强的综合能力,在用人单位眼中,这一点是目前为止他们的最大优势。另有7%的人赞许该专业本科毕业生通晓文化产业相关法规,认为其外语好和社会交往能力强的分别为3%和2%。

图9 目前在调研单位工作的文化产业管理本科毕业生的优点

3.在调研单位工作的文化产业管理本科毕业生的弱点

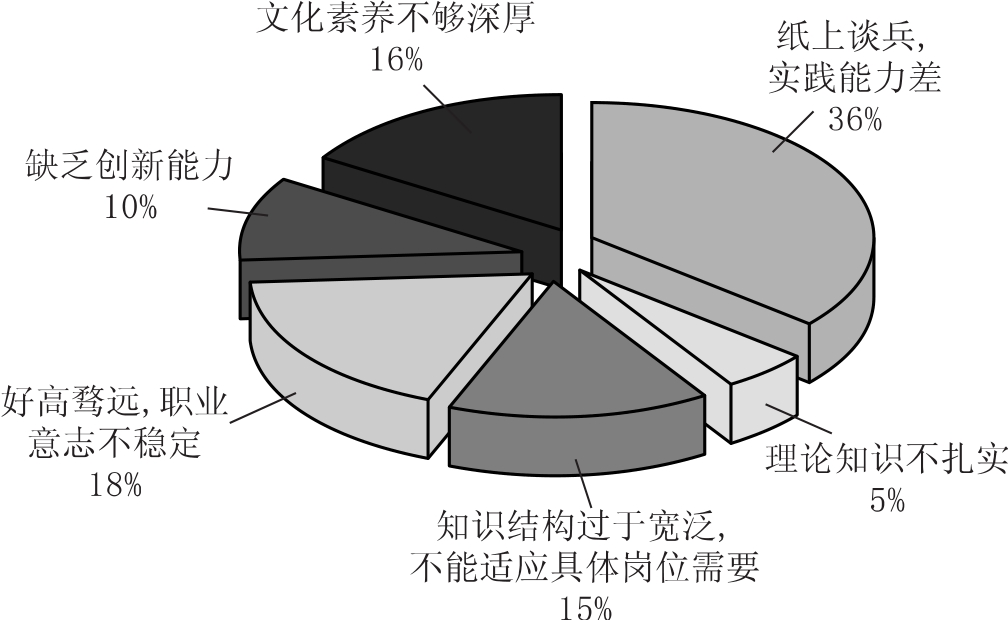

在图10中可以发现,36%的用人单位认为文化产业管理本科毕业生最大的缺点在于纸上谈兵,实践能力差,不能较好地完成一个项目等工作;18%的受访者表示该专业学生好高骛远,职业意志不稳定,过高估计自己的能力,不能踏实完成自己的工作,离职情况严重;文化素养不够深厚成为其第三大弱点,占比16%,因为很大一部分文化企业单位的工作需要接触文学艺术等事项,这就需要较高的文化素养,而这正是此专业学生还不足的地方;知识结构过于宽泛,不能适应具体岗位的需要是文化产业管理本科毕业生第四大缺点,持这一观点的调研单位占到了15%,这与图6关于为什么没有该专业毕业生需求的调查结果不谋而合;创新能力不足也是其一大弱点,占比10%,这不仅是文化产业管理本科毕业生的不足,也是当今中国社会的不足;另外还有5%的受访单位不满于该专业本科毕业生的理论知识不扎实,主要集中在具有研究性质的领域岗位。

图10 目前在调研单位工作的文化产业管理本科毕业生的缺点

4.调研单位对近年招聘的文化产业管理本科毕业生的工作能力和素质的评价

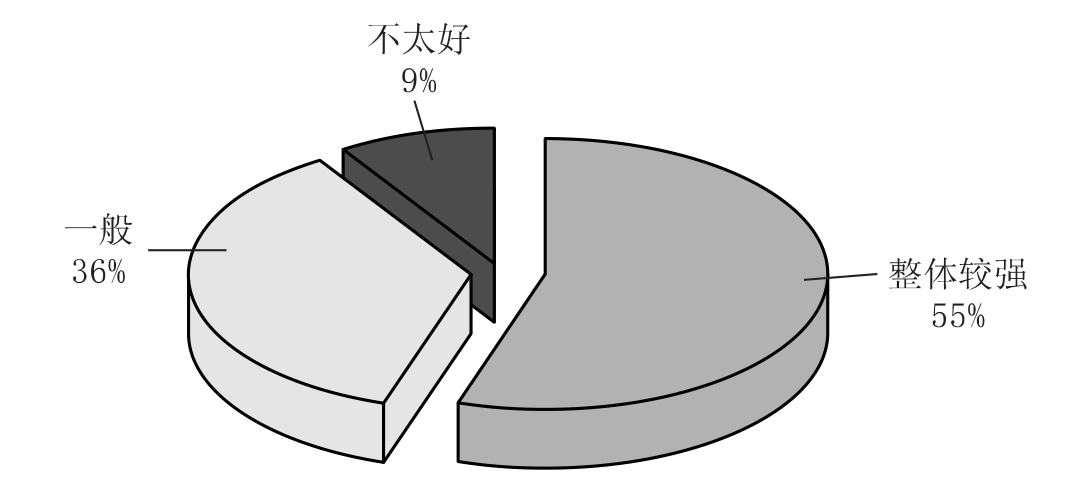

图11 调研单位对近年招聘的文化产业管理本科毕业生的工作能力和素质的评价

如图11,55%的受访单位认为文化产业管理本科毕业生的能力和素质整体较强,过半的占比肯定了该专业本科毕业生培养的成就;表示不太好的只有9%;另有36%的调研单位企业给出了表现一般的回答。这说明,本专业毕业生仍然有很多需要提高和加强的地方,怎样让这36%和9%的用人单位认可,是以后该专业学生和整个培养机制需要思考的问题。

5.用人单位最重视的文化产业管理专业人才的评价指标

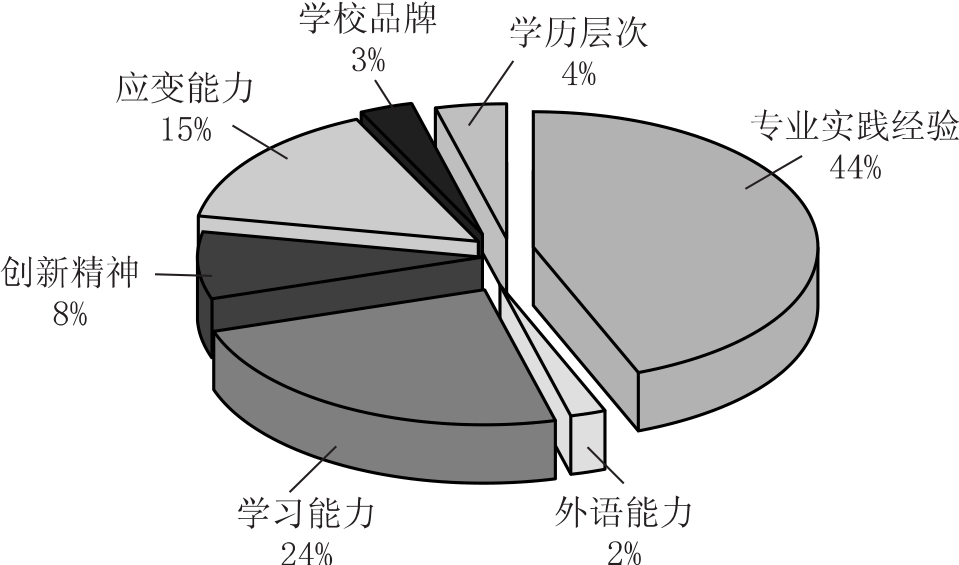

图12告诉我们,44%也就是接近一半的受访单位强调专业实践经验是文化产业管理专业人才最重要的评级指标,因此该专业本科生在上学期间一定要加强实习,提高自己的专业实践经验;24%的调研单位看重学习能力这一指标,因为在学校学得再多,更多的东西还是要在工作单位去学习掌握;应变能力是用人单位看重的第三大指标,持这一观点的占比15%,文化产业作为新兴产业,并且以项目运作为主要方式,应变能力确实很重要;学校品牌和学历层次只分别占比3%和4%,表明企业单位更看重的是能力而不是学历;比较意外的是认为外语很重要的只有2%,这可能有以下原因:一是我国文化产业处于初创阶段,绝大多数文化类企业是在国内发展的,外语需求不大,二是如图7所示文化类企业需要的更多是技术设计类人才,此类人才专业性强,外语一般不太好,所以要求不高。

图12 调研单位最重视的文化管理专业人才的评价指标

6.调研单位赞成的文化产业管理专业本科培养模式

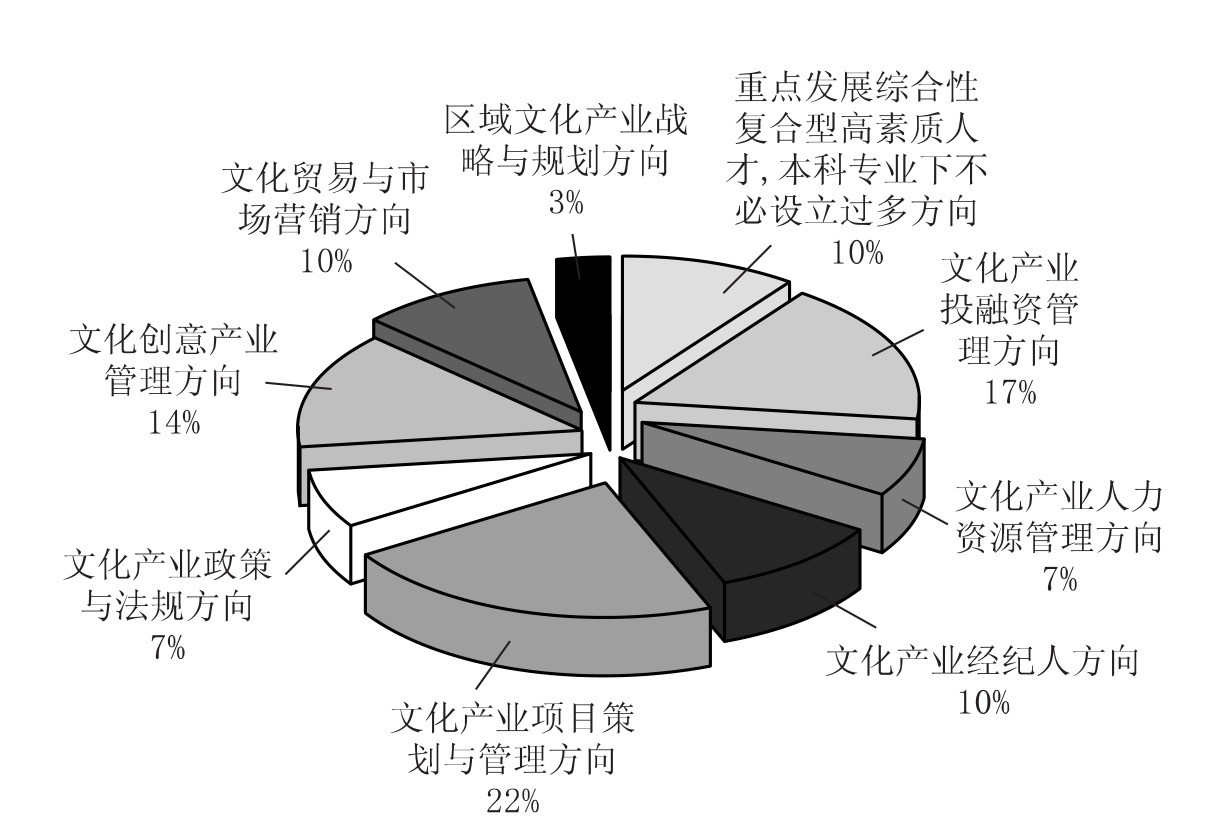

如图13,22%的受访者认为最有必要在文化产业管理本科培养中设立文化产业项目策划与管理方向,因为这是以后在工作中最实用的一项内容;排在第二位的是文化产业投融资管理方向,占比17%,文化产业要做大做强,投融资是非常关键的一项工作;文化创意产业管理方向排名第三,获得14%的支持,文化创意具有黏性,能形成差别竞争,创意产业成就了英国,也越来越被国内相关人士重视;文化贸易与市场营销方向和文化产业经纪人方向都占比10%,文化贸易在全球贸易竞争中有无限的发展潜力和不可低估的文化影响力,并且作为中国文化“走出去”的重要途径,其重要性愈发增加;文化经纪人被称为文化市场的“润滑剂”和有力推手,是最有发展前景和市场潜力的新行业,目前国内只有上海交通大学和中国传媒大学等少数高校有专业培训;7%的调研单位赞成设立文化产业人力资源管理方向,以满足对文化专门人才的人力资源管理需求;另外7%支持文化产业政策与法规方向,除了政府部门、研究机构等单位有此需求,一些企业也需要此类人才以有效利用国家相关扶植政策,规避相关政策法规风险。

图13 调研单位赞成哪些文化产业管理本科培养模式

值得注意的是,有10%的调研对象坚持认为应重点发展综合性复合型高素质人才,本科专业下不必设过多方向。这与图9用人单位赞许的文化产业管理本科毕业生综合能力强的情况不谋而合。但图10也反馈了一些该专业学生缺乏具体岗位工作能力的事实。怎样在综合发展和特色方向培养上平衡共进,是留给文化产业管理本科生培养机制的一个令人深思的问题。

(四)调研单位提供实习和招聘方式的情况

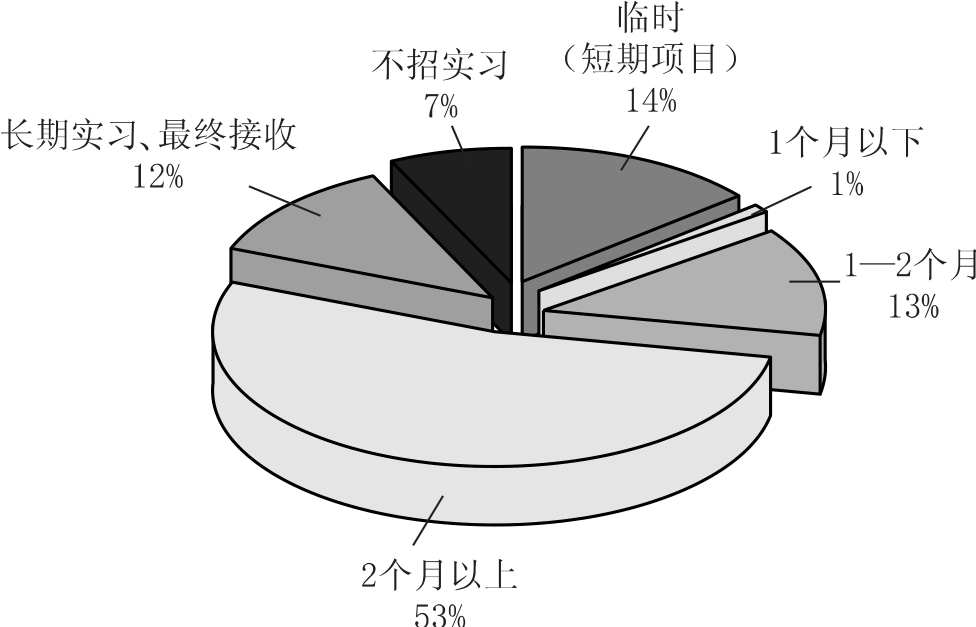

1.调研单位招收实习生的使用时间

从图14可以看出,使用实习生2个月以上的和长期实习、最终接受的分别占到受访单位的53%和12%,也就是说65%的调研单位只接受2个月以上的长期实习,这对有实习计划的文化产业管理本科生来说是一个重要的参考信息,长期实习不仅要求实习生有较强的时间安排规划能力,还必须能静下心,踏实勤恳地做好工作,只有这样才能找到实习并获得有价值的实习经历,并有可能被实习单位看中从而最终接受;13%的单位提供1—2个月的实习;提供临时(短期项目)的占比14%,这种实习一般是让实习生跟一个短期项目,时间在几周左右,能在较短的时间内体会参与一个项目的过程,性价比很高,找实习的学生可以多尝试;只有1%也就是几乎没有单位提供1个月以下的实习。另有7%的调研对象表示不提供实习。

图14 调研单位招收实习生使用时间

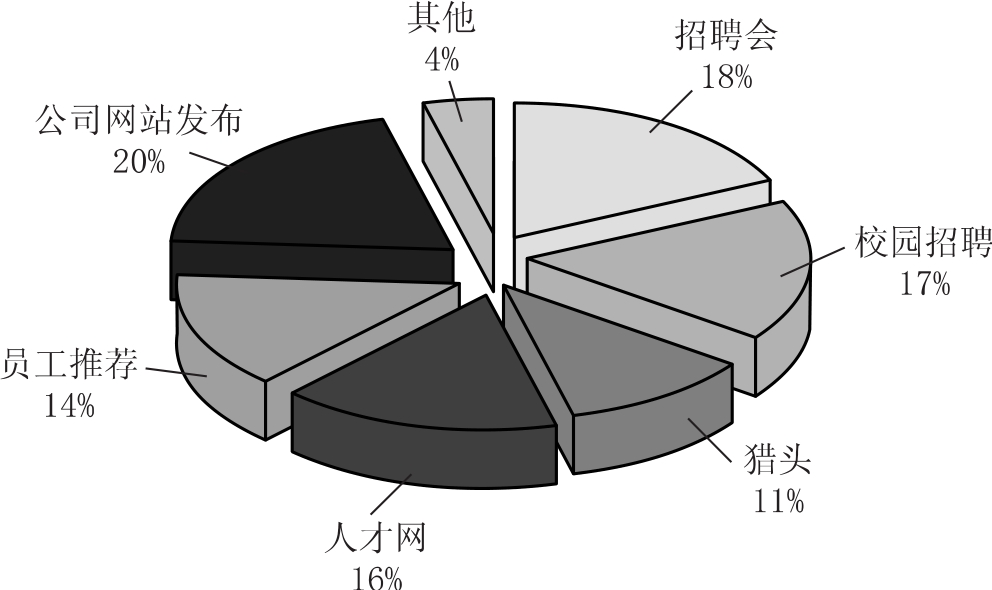

2.调研单位招聘员工的方式

20%的招聘通过公司网站发布,16%通过人才网,也就是36%的受访单位以网络作为招聘的主要途径;选择校园招聘和社会招聘会的分别占比17% 和18%,两者相加有35%的调研单位以招聘会的方式招揽人才;求助于猎头的有11%,依赖于员工推荐的有14%,加总后,通过专业或内部人员引荐的占到了25%。以上调研结果告诉我们,除了注意网上招聘信息、勤跑招聘会外,在文化相关行业建立广泛的人脉,获得被推荐的机会,也是文化产业管理本科生应该注意和加强的。

图15 调研单位招聘员工的方式

(五)调研单位对文化管理本科专业人才培养的建议

在本次调研中,我们收到了用人单位很多诚恳和建设性的意见和建议,以下列举几条有代表性的建议供大家参考:《上海法制报》的金玮强调一定要扩大学生的知识面,培养学生的综合能力;常熟市文化产业有限公司的叶维副总经理表示文化产业管理本科专业的设置要充分考虑市场需求,紧跟国家倡导和推动的行业发展趋势;北京正东电子动力集团有限公司的严明丹副主任提出,授课老师最好有行业内工作经验,否则学生学到的和实际行业是完全脱节的,同时要多为学生提供文化产业行业内的实习机会;《中国地产市场》杂志的李军晶副主编认为要明确文化产业管理专业自身的发展方向,培养目标究竟是文化产业的从业者还是管理者,同时要突出文化产业管理专业的自身特点,细化它的不可替代性和与其他文科专业、管理专业的区别。

(六)调研高校的文化产业管理专业基本情况

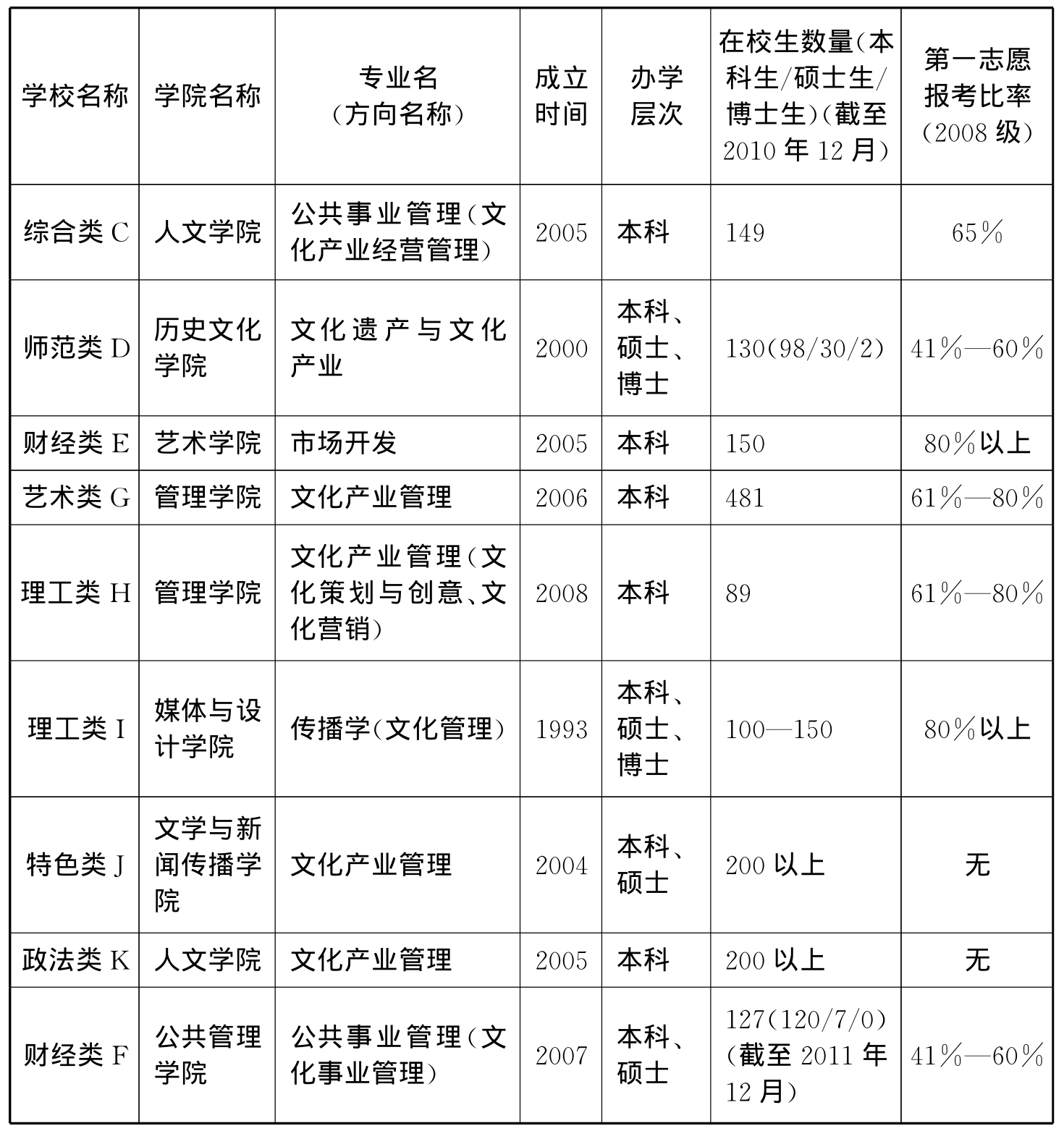

1.调研高校文化产业管理专业设置基本情况

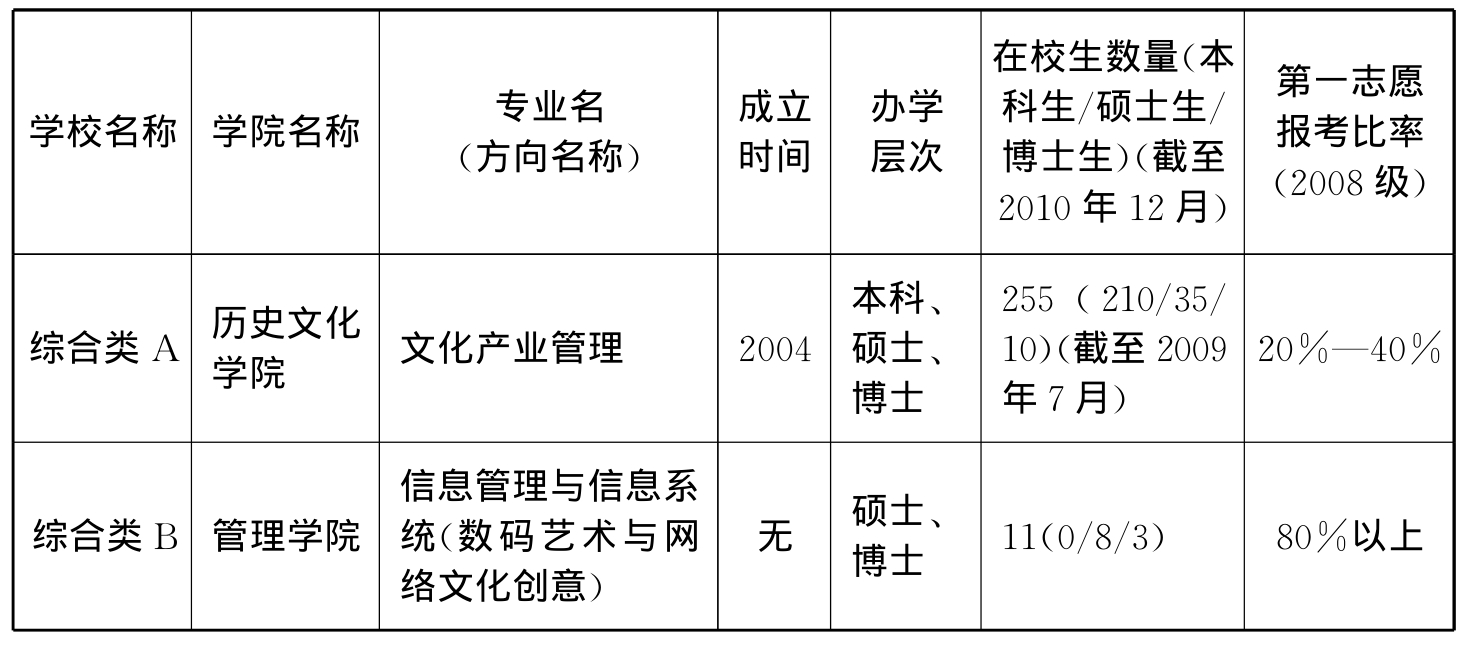

本次调研得到了11所高校的大力配合,在它们中有综合性大学、理工类院校、艺术类院校、财经类院校、政法类院校、师范类院校和其他特色院校,所以所取样本具有广泛代表性,有助于我们了解国内文化产业管理专业培养和就业的情况。因为所得数据涉及各学校的一些内部信息,故在下文中用其学校类型与字母来代替各学校。

表1

(续表)

从专业所在学院来看,有在历史文化学院的,有在人文学院的,有在管理学院的,还有在艺术设计学院的。在专业方向设置上,有文化产业管理的,有公共事业管理的,有传播学的,有文化遗产的,有市场开发的,还有信息管理的,总结起来,在专业设置上还是比较混乱,这种现状一定程度上会影响毕业生的质量以及学科的发展,尤其是学科体系构建的科学性。在文化产业管理专业成立的时间上,理工类I校和师范类D校走在了前面,而从2004年开始,众多高校相继建立了该专业。

2.调研高校文化产业管理专业的学生和生源情况

如表1所示,在办学层次上,综合类A校、师范类D校和理工类I校拥有本、硕、博完整的培养体系,财经类F校和特色类J校目前还不能培养该专业的博士,而综合类B校本专业只招收硕士和博士;从在校生数量上来看,艺术类G校以481人排名第一,综合类A校、政法类K校和特色类J校都有200人以上的在校生数量,大部分学校都保持在100—150人的规模,理工类H校有89人,而综合类B校该专业由于只有硕士和博士,在校生只有11人;在第一志愿报考比率上,理工类I校、综合类B校和财经类E校有80%以上,显示了这3所学校的文化产业管理相关专业享有较高声誉,艺术类G校、综合类C校和理工类H校保持在60%—80%。艺术类G校作为广电总局和省政府共管的特色型艺术院校,理工类H校对该专业的重视,都使它们对考生有较强的吸引力,师范类D校和财经类F校的第一志愿报考率在40%—60%,财经类F校2007年才开设此本科专业,大多数学生当时还不是很了解,所以志愿率不是很高,但随着近几年的迅速发展,文化产业管理专业的接受度已经越来越高,综合类A校的第一志愿报考率只有20%—40%,结合表2的反映的较低的就业数据,可以得到一定解释。

(七)调研高校文化产业管理专业的实习与就业情况

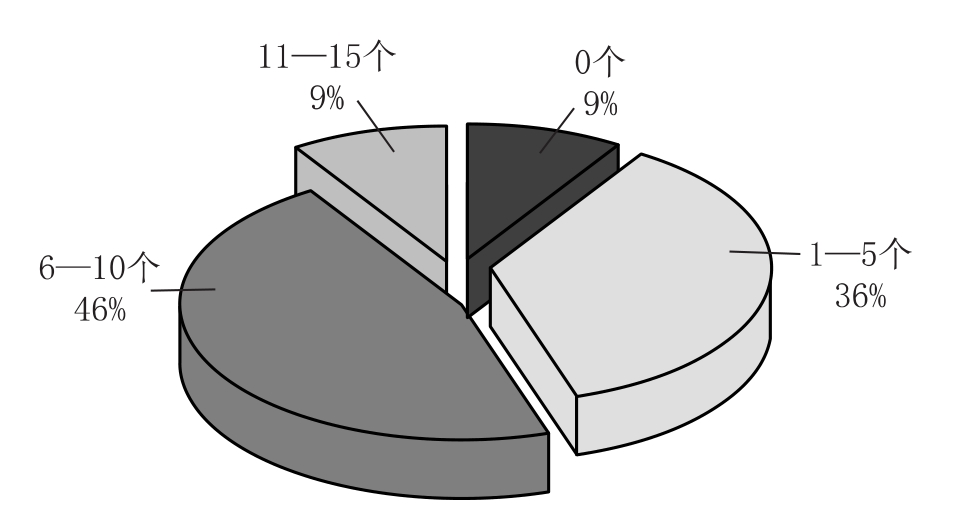

1.调研高校文化产业管理专业实习基地的情况

46%的调研高校拥有6—10个实习基地,签有1—5个实习基地的占比36%。实习基地对于文化产业管理专业学生来说特别重要,学校习得的知识比较综合全面,但难免空泛,进入企业单位实习能增强学生的专业实践能力,提高其竞争力。

图16 调研高校文化产业管理专业的实习基地数量

2.调研高校文化产业管理专业毕业生就业率的情况

表2所列的毕业届数统计截止时间为2011年7月,就业率最高的为综合类B校、理工类I校和艺术类G校,在特定年份都达到了100%,而综合类A校的本科生和硕士生的就业率都在90%以下,其他学校保持在90%以上。以上的9所高校(理工类H校还没有本科毕业生,综合类C校没有数据)文化产业管理专业毕业生的就业率要高于全国本科生平均就业率。造成这种结果的原因有三:一是文化产业管理这一专业本身具有很强的竞争优势;二是这9所大学无论是学校本身,还是开办的特色文化管理专业,都在当地处于领先地位,就业率高于平均水平毋庸置疑;三是部分数据可能有轻微程度的夸大。

表2

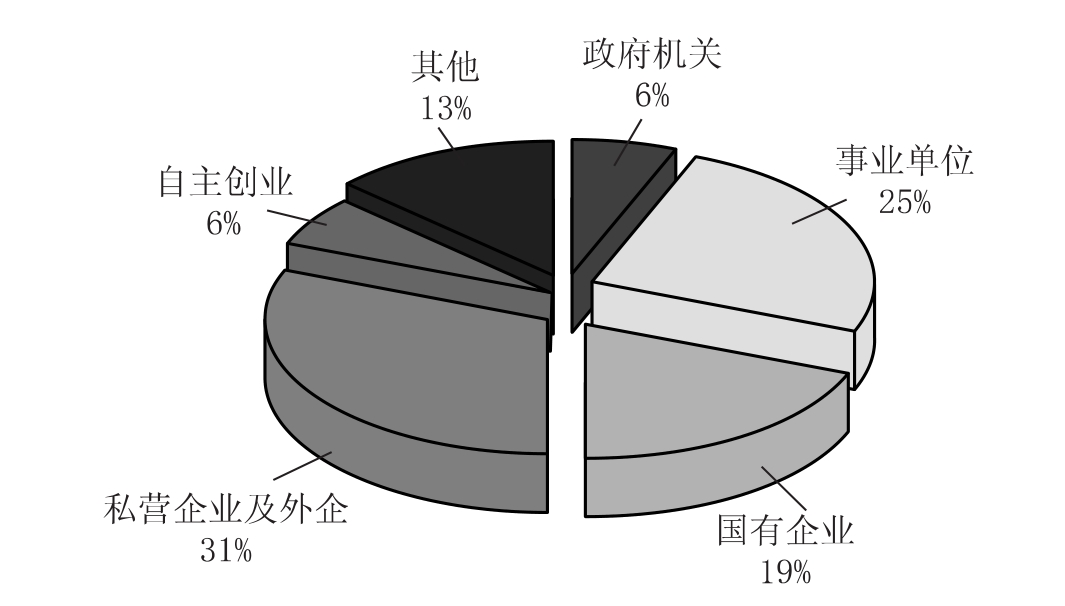

3.调研高校文化产业管理专业本科毕业生就业领域的情况

图17表明文化产业管理专业本科毕业生就业比例最高的领域是私企及外企,占到了调研高校的31%,结合图1的数据,56%的文化企业为私企和外企,此结果便不难理解,民营企业仍然是文化产业的最大参与群体;排名第二的是事业单位,占比25%,比如综合类A校和综合类C校等就表示本校该专业本科毕业生主要就业于事业单位;国有企业和政府机关是文化产业管理专业毕业生就业比例第三的领域,也是师范类D校的毕业生就业主要去向地,分别占比19%和6%;自主创业占到了6%,而以自由职业为代表的其他领域也有13%的比率。

图17 调研高校文化产业管理本科毕业生毕业后就业比例最高的领域

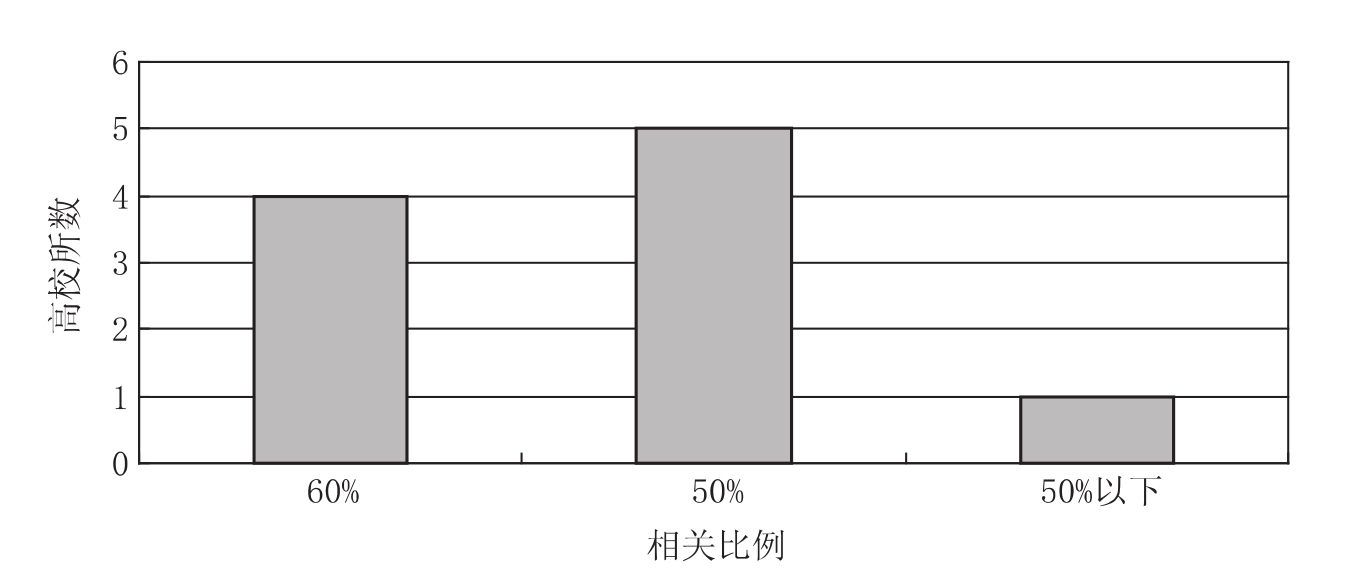

图18演示了10所调研高校(理工类H校还没有毕业生)的文化产业管理专业本科毕业生从事的工作与文化产业的关联程度,4所高校表示其相关比例为60%,它们是理工类I校、综合类A校、政法类K校和综合类B校;相关比例为50%的有5所高校,分别为综合类C校、师范类D校、财经类E校、艺术类G校和财经类F校;特色类J校的该专业本科毕业生从事与文化产业相关工作的比例在50%以下。总体上来看,调研高校的文化管理专业本科毕业生从事工作与文化产业相关的比例还是比较低,这可能说明三方面的问题:一是目前该专业方向的毕业生太少,无法显示专业与就业之间的直接联系;二是调研各高校在特定行业领域多年积累的良好声誉、应届毕业生良好的综合素质和竞争能力,使得其毕业生在就业方面可能有更宽的就业领域,文化产业管理专业的毕业生可能也会体现这一特点;三是目前文化产业管理岗位的就业需求不够明显,用人单位对该专业不够了解。相信随着我国文化产业的繁荣和文化产业管理专业的进一步发展,本科毕业生的就业领域会更加广泛,同时也更加对口。

图18 调研高校文化产业管理本科毕业生从事工作与文化产业相关的比例

(八)调研高校文化产业管理专业本科毕业生就业的评价和反馈情况

1.调研高校文化产业管理专业学生对就业的满意度

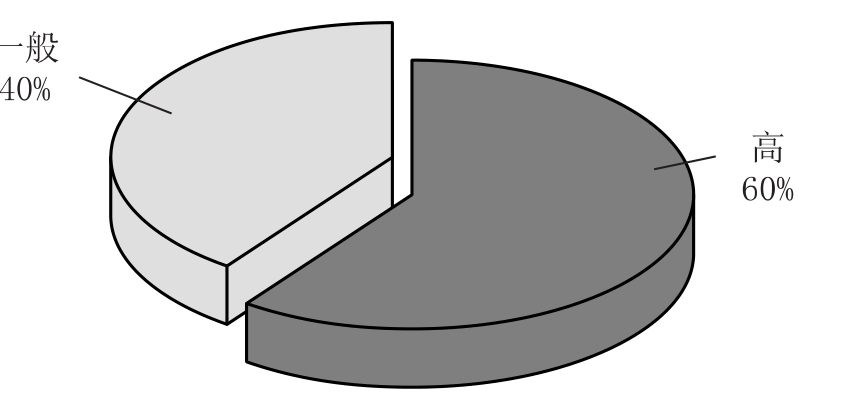

如图19,60%的受访高校表示其文化产业管理专业的学生就业的满意度高,认为一般的占比40%,在充分肯定成绩的同时,怎样让这40%的学生找到满意的工作也是未来各高校应该努力的地方。

图19 调研高校文化管理专业学生就业的满意度

2.用人单位对调研高校文化产业管理本科毕业生工作能力等状况的评价

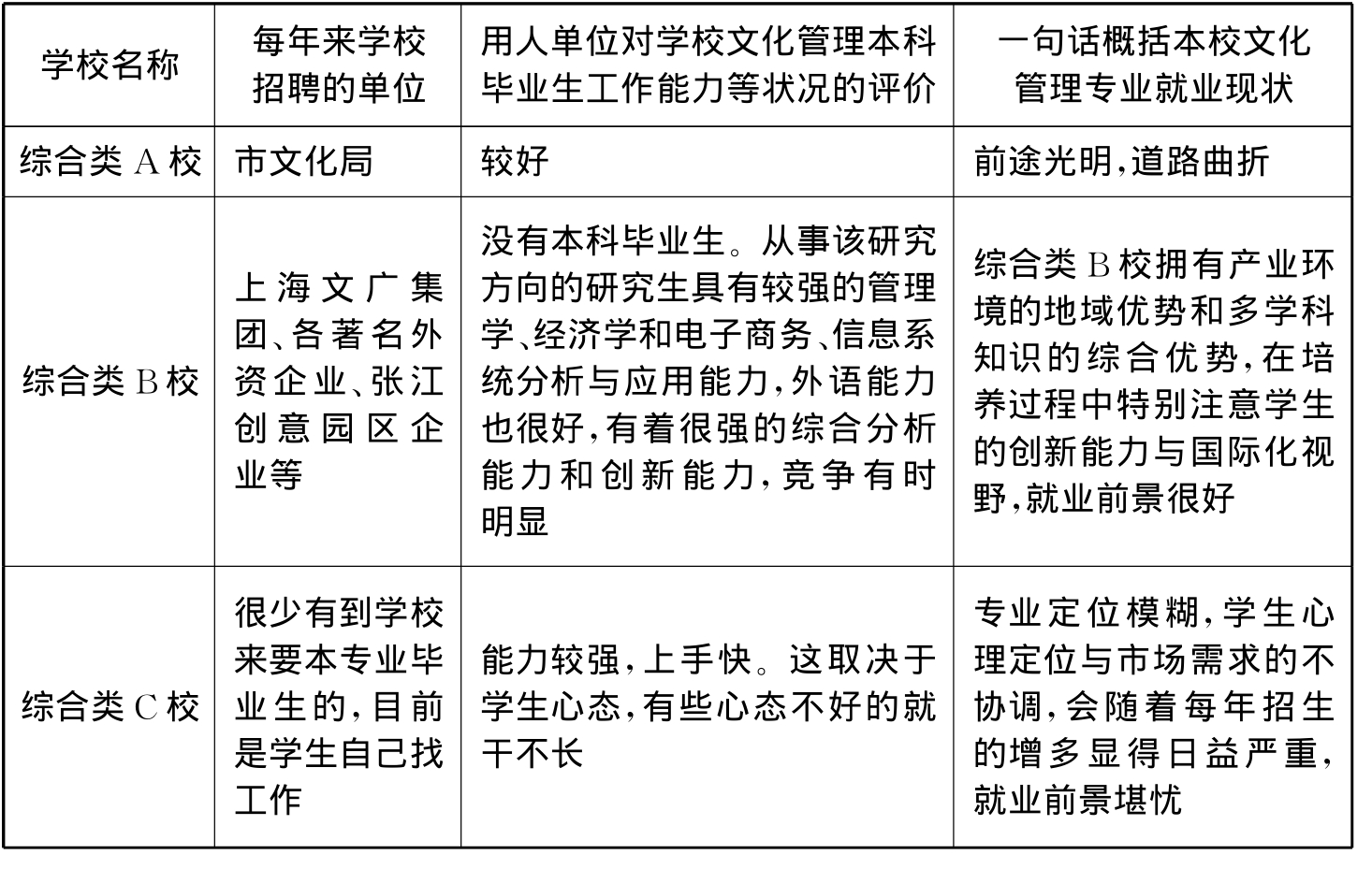

一些调研高校每年都有固定的企业单位来学校招聘文化产业管理专业本科毕业生,这些用人单位对该校该专业毕业生的工作能力能给出比较中肯的评价,表3便是将这些重要的资料作了一个系统清晰的归纳。可以看出,每年去高校招聘文化管理专业本科毕业生的单位主要集中在事业单位和国企,用人单位对调研高校该专业毕业生的评价也较高,赞扬他们综合素质高、能力强、上手快,同时也指出了他们在心态和实践方面的不足。

表3

(续表)

3.调研高校对本校文化管理专业就业现状的评价

表3也反映了各调研高校对本校文化管理专业就业的评价。有积极评价的,如综合类B校和理工类I校就自豪于本校该专业良好的就业成绩和前景;有在积极评级基础上指出问题的,如财经类F校和财经类E校表示本校该专业就业不错,但与文化产业的关联度还不是很高;有谨慎乐观的,如综合类A校认为“前景光明,道路曲折”;有表示担忧和提出困难的,如综合类C校和艺术类G校就反映了市场需求和专业定位的问题。

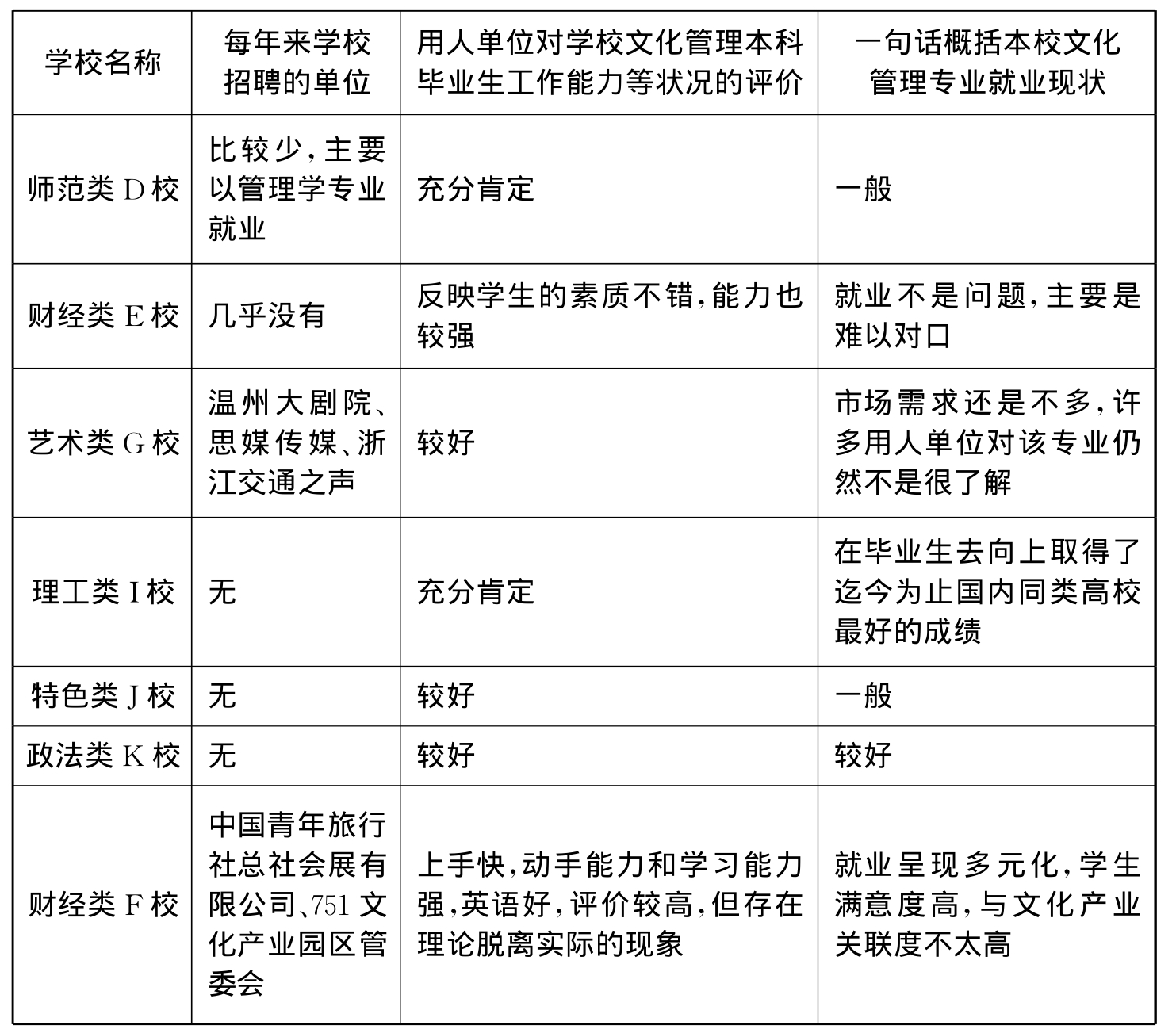

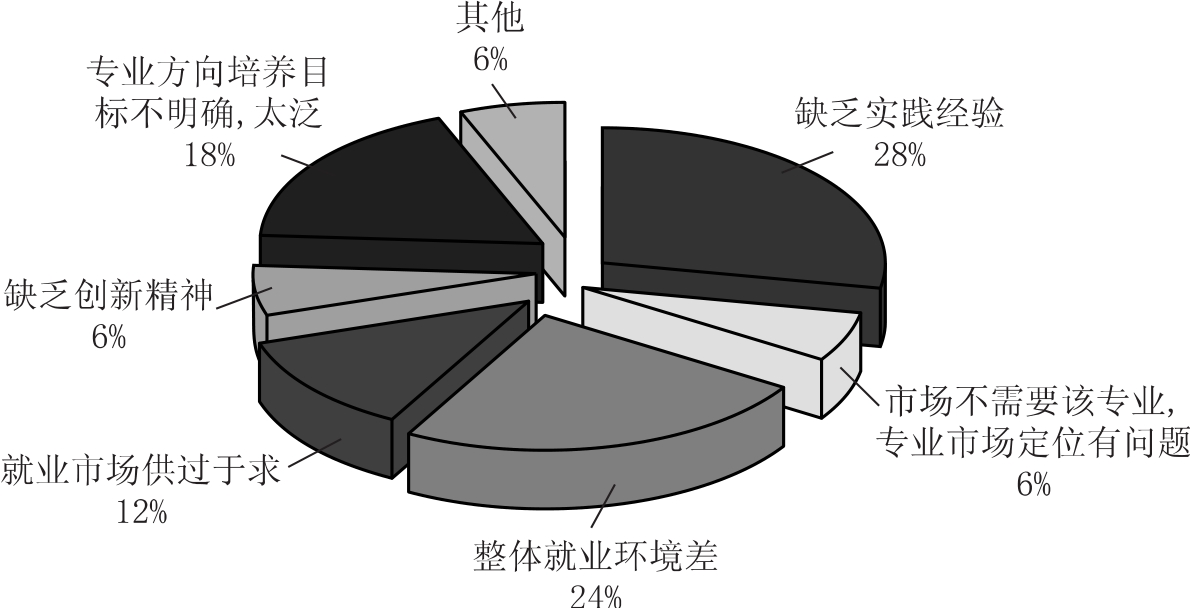

关于调研高校文化产业管理本科生就业过程中存在的困难,图20进行了详细的列举。缺乏实践经验成为调研高校公认的最大阻碍,占比28%;24%的受访高校认为整体就业环境差影响了本校文化产业管理专业本科生的就业;就业环境的恶化包括了两个方面,一是近年的世界经济不景气,导致职位需求减少,二是大学本科的扩招,导致市场供给持续增加,就业市场供过于求,持这一观点的占12%;另外还有18%的调研高校表示文化产业管理专业方向培养目标不明确,对该专业就业有一定负面影响。

图20 调研高校文化产业管理本科生就业过程中存在的困难

(九)调研高校对加强文化产业管理专业本科生就业竞争力的建议

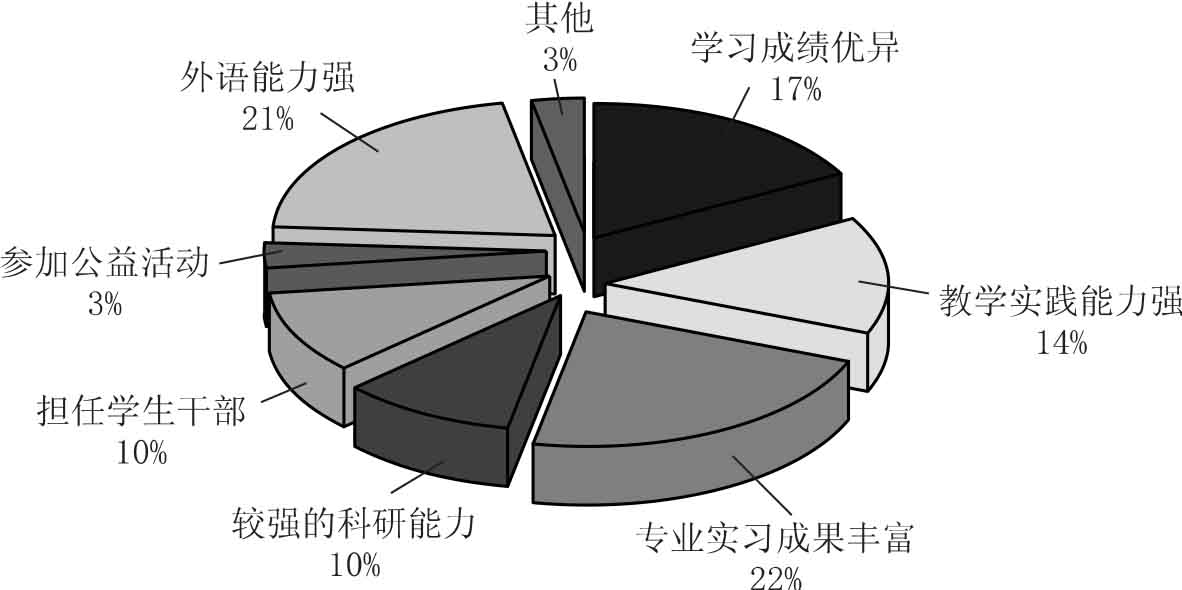

从图21可以看出,调研高校认为具有较强竞争力的文化产业管理本科毕业生最应该拥有的是丰富的专业实习成果,占比22%,加上重视教学实践能力的14%,总共36%是专业实践经验,这与图12用人单位的最重要的人才评级指标契合;有21%的受访高校看重学生的外语能力;表示优异的学习成绩、较强的科研能力和担任学生干部能提高文化产业管理专业本科毕业生竞争力的分别占调研高校的17%、10%和10%。

图21 调研高校认为具有较强竞争力的文化产业管理本科毕业生通常应具有的特征

同时调研高校还就各校在文化产业管理本科专业人才的培养和就业指导过程中的经验教训,提出了宝贵的意见和建议:目前国内文化产业管理专业的学生培养首先要确立好人才的市场层次定位,在专业知识结构方面要加强管理学、经济学和网络新媒体知识的传授,特别要注意培养学生的国际化视野和实践能力、创新能力,发掘学生就业的行业资源。可以参考综合类B校MBA职业发展中心的模式,投入专项经费把学生社会实践与就业服务外包给专业性的公司,通过学生就业率和平均薪水来对外包公司进行考核并结算外包服务费,运用人力资源营销的理念来培养市场所需要的人才,并为学生寻求最大化的市场价值。

三、总结思考与建议

通过本次调研活动,我们对我国文化产业管理专业本科生的市场需求与就业的情况有了一个比较清晰的了解,从用人单位的角度知道了它们对文化类人才的需求情况,从开设该专业的高校的角度获得了文化产业管理专业人才的培养和供给情况。供求契合的地方要继续发扬加强,供求不合之处尝试寻找原因并改进。我们将在下文对此进行总结思考和建议。

(一)加强文化产业管理本科专业的宣传,提高其知名度

文化产业管理专业的建设和发展虽然进行得如火如荼,但其知名度仍然有待提高,不仅体现在用人单位对该专业的陌生感上,还表现在此专业较低的第一志愿报考率上,供求双方对文化产业管理专业都还不太了解,这严重得阻碍了本专业的进一步发展。高校和企业单位应该加强交流,高校对考生也应该利用各种途径进行有效的宣传。同时在学生选择专业方向时,老师们也应提供该专业的详细资料情况,并亲切耐心地进行解答说明,使同学们有意愿选择文化产业管理专业。

(二)在坚持培养复合型人才的基础上加强文化产业管理专业本科生教育的特色性

综合素质高,能适应不同岗位,是复合型人才和多面手,这是用人单位和培养高校一致肯定的文化产业管理人才的优点,此项优势应该坚持。但是供求双方也同样反映很多该专业本科毕业生的知识结构过于宽泛,不能适应具体岗位的需要,比如调研单位企业需求最多的文化类人才是技术设计类和经济管理类,很多用人单位也建议本专业设立文化产业项目策划与管理方向和文化产业投融资管理方向,这些具有代表性的市场需求应该引起培养高校的重视。

(三)培养提高文化产业管理专业本科生的文化素养和职业意志

本次调研中,很多用人单位反映很多文化产业管理专业本科毕业生文化素养不高,好高骛远,职业意志不稳定。作为文化产业管理复合型管理人才,具有一定的文化素养是其应有的一项最基本的素质,而在我国当今的文化产业管理专业本科生的教育上,文化素养的培养常常被弱化甚至忽视,这是一项非常危险并应该引起重视的事情。

一些学生的职业意志的问题也会在实习的时候表现出来,比如有的学生觉得该单位正式员工待遇低,将来不愿留在该单位工作,或者认为工作任务过于简单,不愿在该单位实习过长时间。教师应及时与学生进行沟通,做好思想工作。在特殊情况下,与对方单位的人力资源部招聘经理进行直接沟通或者反映同学们关于轮岗的建议,希望对方在安排轮岗部门和岗位时能适当考虑学生的意愿。这些教育和督导、协调工作,会对实习工作的开展起到一定的作用。

(四)强化高校对引导文化产业管理专业本科毕业生就业的责任感和促进就业引导机制的创新

本次调研的很多高校把文化产业管理专业本科毕业生的就业问题归结于整体就业环境,诚然整体环境的不景气是一个原因,但不能成为借口。文化产业管理专业是一个新兴专业,就更需要学校的扶植和重视,特别是在就业引导环节,从对用人单位的调研中可以看出,以推荐的方式招聘的企业不在少数,人脉的作用就凸显出来,学校相关单位可以利用其已有人脉资源,通过各种途径加强其在文化类各企业单位的影响和交流,为本专业毕业生创造更广阔的空间。

同时,就业引导机制的创新能在一定程度上提高毕业生的就业效率,比如综合类B校投入专项经费把学生社会实践与就业服务外包给专业性的公司,通过学生就业率和平均薪水来对外包公司进行考核并结算外包服务费的方式就是一个有益的探索。

(五)加强师资引进和师资队伍的建设

建设文化产业专业的初创阶段遇到的最大问题是优秀师资不足。文化产业管理是一个新兴专业,希望能招收到优秀的文化产业管理高级人才。但国内该专业的博士毕业生和博士后人员很少,不少学者是从其他专业转入该领域的。各高校应采取一些新的解决方式:在严格筛选招聘教师的同时,还应组织其他各学院中对文化有一定研究和教学经验的教师参加到本科生的教学中来,形成教学团队和研究团队来试图解决这方面的困难,做到校内教学资源共享。例如,聘用校外优秀研究和管理人才承担部分课程的教学和学生培养工作。举办文化产业系列论坛。演讲者包括文化产业学界、业界的著名学者、领导和企业家。针对一些实践性很强的行业管理课程,可以设计和实施“名人进课堂活动方案”。就是聘请文化管理行业的专家型领导或有实务经验的教师给文化产业管理专业本科生讲授一些实践性课程。业界精英的经验传授也一定程度弥补了师资上的不足。

(六)积极加强文化产业管理专业本科生实习基地的建设

作为用人单位最为看重的专业实践经验,只能通过实习来加强,因此实习基地的建设就显得尤为重要。各高校应该努力发挥教师和学工干部自身的人脉资源,与不同行业的重点单位建立良好联系。抓住机遇,建立文化管理方向实习基地。积极落实实习基地共建协议,帮助毕业生进入实习单位开展实习工作。

(七)加强文化产业管理专业的学科建设

1.明晰文化产业管理专业的学科归属

从调研高校的情况可以看出,文化产业管理专业的学科归属比较混乱,我们认为:文化产业管理专业本来就属于管理学科,由工商管理学院和公共管理学院来办是最符合该专业要求的,因为工商管理学院在企业管理人才培养,公共管理学院在公共文化管理人才培养和政策研究方面各有优势。学科归属直接决定课程设计方案和师资资源配置。

2.构建更为合理的文化产业管理学科体系

目前我国文化产业管理学科体系应该说还没有真正建立,应该组织学者进行这方面的反复研讨,以确定该学科的各分支研究领域,并组织团队进行攻关。从目前态势来看,我国文化产业管理学科体系的建立可能需要10—20年左右的时间。

3.提升我国文化产业管理的研究水平(包括理论和政策等研究水平)

目前我国文化产业管理的研究水平还较低,表现在学术专著和教材数量少,国家和省部级科研立项少,在重要的学术期刊发表的论文数量少。现有研究理论水平低,政策研究对国家文化产业和文化事业发展的推动性不够明显。

4.加强国内外文化产业教育和学术领域的交流和总结

我国研究文化产业的高校和研究机构应该积极走向国际,加强与国际同行的交流,提升研究水平和办学水平,引进国内外高校文化产业专业学生和教师交流项目。

The Research Report of Marketing Demand and Employment of Cultural Management Undergraduate in China

Wu Chengzhong Mou Yang

Abstract:The development of cultural industry is inseparable from the supporting of outstanding professionals,how is the training effectiveness of undergraduate of cultural management in China,the job market is the best touchstone.This paper,for the first time,take the survey of employer and training college at the same time,and compare the resulting data on the employment quality and merit rating of the cultural management undergraduate from two angles of demand and supply,we found that the employment status and market evaluation of the cultural management undergraduate is good generally,but the awareness of the major has to be raised,the comprehensive ability is their biggest advantage,but the poor professional practice need to improve,the construction of the major in colleges is in full swing,but the training mechanism is quite confusing and quality of employment still uneven,at last,in view of the training experience and inadequate of the cultural management undergraduate,this article make some recommendations for the future development of this major.

Key words:cultural management;employment survey;employer;training college

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。