钢铁堡垒遇天敌 败走不归路

图4-18

图4-19

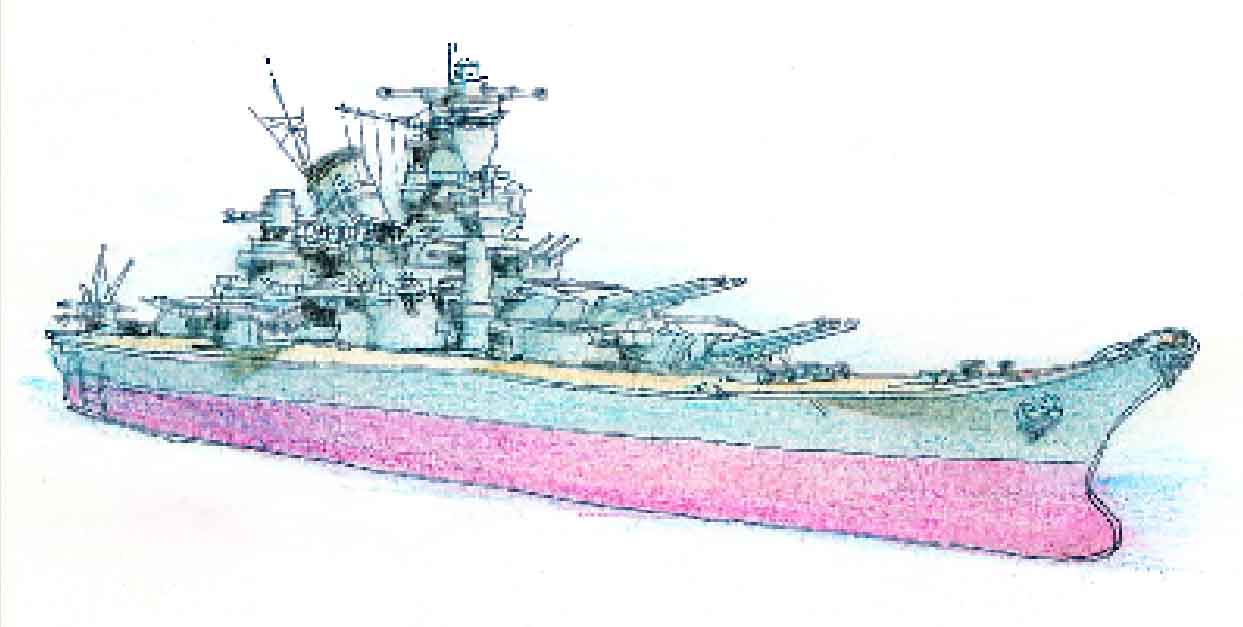

一战后,各列强早已精疲力竭,多少带着对和平的渴望。英美日法意五国在华盛顿签订了削减和限制战舰发展的《华盛顿海军条约》。各国战舰的吨位、舰炮的口径都受到限制。这段时间内建造的战舰,史称条约型战舰。战列舰的技术发展被禁锢了有十多年,不过,各列强在这段时间里大多阳奉阴违或偷梁换柱掩人耳目,偷偷建造超标的大型战舰。到1936年条约解禁,各国制造“大舰巨炮”的态势立马到了登峰造极的地步。1937年日本动工建造史上最大战列舰——大和号(图4-20),其满载排水量达7.3万吨,航速27节,6座主炮口径竟达460毫米(图4-21)。

图4-20

图4-21

自20世纪30年代初叶起,已经跻身世界海军强国之列的日本海军开始在太平洋地区向美、英挑战。1934年1月,日本修改帝国国防方针时,正式把美国列为假想敌。1936年6月再一次修改国防方针时,明确提出对美截击战略。日本帝国海军确定的在西太平洋地区对美作战的战略是,开战初期即须消灭美远东海军主力,摧毁或者夺取美海军赖以活动的基地,进而歼灭由美本土前来增援的舰队。日本是一个工业基础相对薄弱、资源匮乏的国家,日本在战舰数量上根本不可能与美国竞争。日本海军预计,由于美国的造船厂集中在美国东海岸,美国海军建造的战列舰舰艇宽度由于巴拿马运河的限制,将只能搭载406毫米(16英寸)口径舰炮。日本按照其明治时代以来“数量不足,质量弥补”的方针,企图以单舰的质量优势来抵消对方的数量优势。在这种思想指导下,日本海军开始准备建造搭载460毫米口径主炮的超级战列舰。这就是为什么世界上最大的战列舰出现在日本的缘由。

第一次世界大战后,战败的德国一直想着东山再起。早在1932年,德国海军就开始对建造3.5万吨的战列舰进行了理论性研究,并对其武备、装甲和航速进行了可行性论证。纳粹德国首先宣布撕毁《凡尔赛和约》,1935年与英国签订《英德海军协定》。德国海军开始准备建造俾斯麦级战列舰。英国曾要求德国将该型舰的排水量限制在35000吨,但德国以其不是《华盛顿海军条约》签字国为由断然拒绝。俾斯麦级是一个庞大计划的组成部分,这就是德国海军Z计划。1935年就在沙恩霍斯特级战列巡洋舰开工的同时,建造俾斯麦级战列舰的准备工作也开始了。

这是德国自1918年第一次世界大战战败以后首次建造纯正的战列舰,为了降低风险,保证研制进度,总体设计尽量采用现成的技术。俾斯麦级舰体受基尔运河水深限制,适度加宽舰体以减少吃水深度,上层建筑显得比较紧凑和美观。该舰根据沙恩霍斯特级试航数据采用了大西洋舰首,使得舰体的稳定性和适航性都较好。动力传动系统基本沿用了一战德国战舰设计的3轴2舵标准布局。在武器配置上决定采用双联装380毫米口径舰炮,主炮塔采用前后对称呈背负式布局,前后各布置两座。采用这种布局不利于减少舰体长度与装甲带长度。其主炮最大射速很高,最小仰角射速为3发/分,最大仰角射速为2.3发/分,达到同期战列舰的最高水平。其穿甲弹在中近交战距离拥有很好的威力,但远距离性能相应降低,在一战后建造的战舰主炮中属于中游水平。

尽管俾斯麦级的火力并不出众,但德国一直在装甲防护方面占优。拥有同期战列舰中的最大防护尺度,其主装甲覆盖了70%的水线长度和56%的舷侧高度,同时装甲总重量达到同期战列舰中的最大比重,占标准排水量的41.85%。此外该舰在实现大防护尺度的同时,依赖大防护尺度提供的空间补偿,使舰体要害部位的防护也得到了很大强化,超越同期建造的其他战列舰。它的鱼雷防御系统设计为抵御250公斤TNT的水下爆破,实际上却可以抵御300公斤德国hexanite烈性炸药(其膨胀系数为TNT的2.5倍),装甲材料根据战后美国弗吉尼亚海军基地的测试,俾斯麦级的KCn/A装甲抗弹性能大约是美国衣阿华级装甲的115-120%。

1939年欧洲历史上最大、外形优美的俾斯麦号德国战列舰在汉堡下水(图4-22)。纳粹头子希特勒和高官到场祝贺,吹嘘它是“永不沉没的战舰”(图4-23)。令纳粹头子大惊失色的是:俾斯麦号在服役短短九个月便殒命大洋。

图4-22

图4-23

德国俾斯麦号战列舰的性能指标如下:

排水量:标准排水量41700吨、满载排水量52900吨。

主尺度:长251米、宽36米、型深15米、最大吃水10.7米。

动力:12台高压锅炉、3台蒸汽轮机,设计最大功率138000马力,实际最大功率150170马力,实际极速最大功率163026马力。

航速:30.8节;续航力:8525海里/19节,9500海里/16节。

武备:8门双联装380毫米/52倍径(按英国标准是48倍口径)主炮;6座双联装150毫米/55倍径副炮;8座双联装105毫米高炮;8座双联装37毫米高炮;2座四联装、12座单管20毫米高炮(提尔皮茨号为18座四联装、6座单管20毫米高炮)。舰载飞机:4架阿拉多-196型水上飞机(用于侦察、校射与联络)。

装甲:装甲总重17450吨(不含炮塔旋转部分)。

舰员:1927人。全体舰员编入12个分队,每个分队180-220人。

俾斯麦级战列舰建有两艘,另一艘同型舰为提尔皮茨号。

二战打响以后的1941年5月24日,俾斯麦号和欧根亲王号战舰在大西洋遭遇英国战列舰大佬胡德号和威尔士亲王号。经过一番激战,装甲单薄的胡德号被俾斯麦号的炮火打穿,引起弹药库爆炸,几分钟就沉没。而俾斯麦号被英军剑鱼舰载机的鱼雷击中受了轻伤,遭英军继续追击。经过4天4夜的围追堵截,寡不敌众的俾斯麦号终被英军舰载机及战舰的鱼雷和炮弹击沉(图4-24)。

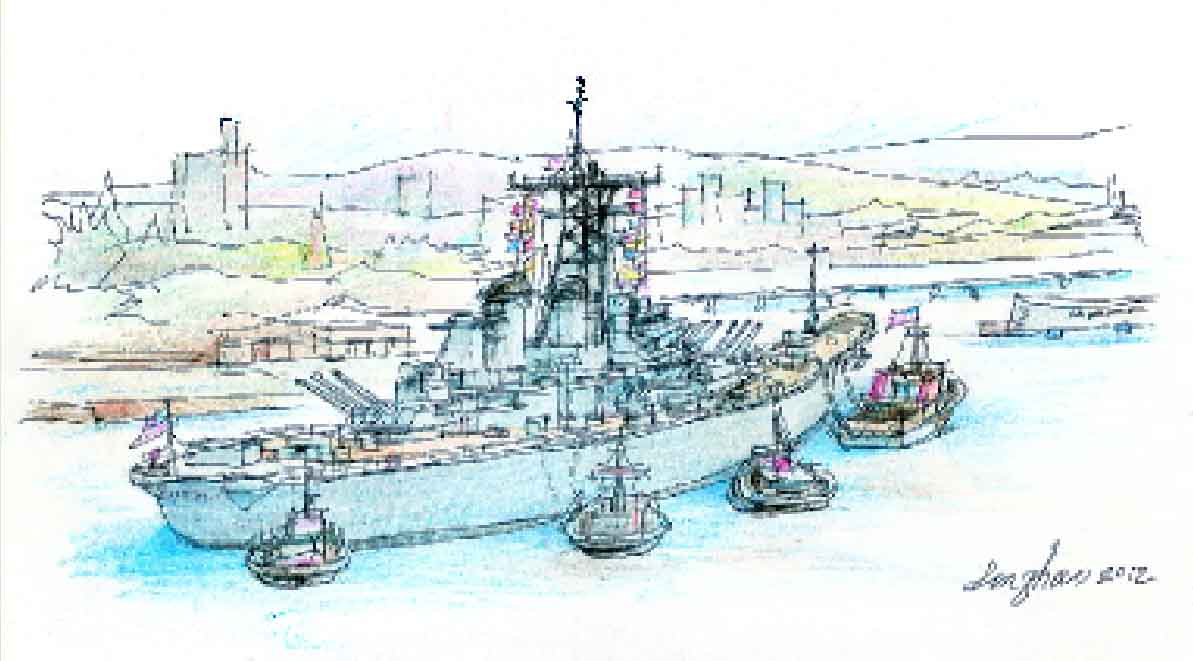

美国密苏里号战列舰是依阿华级战列舰的3号舰,以杜鲁门总统家乡州名命名的密苏里号于1944年6月服役(图4-25)。

其性能指标如下:

标准排水量45000吨、满载排水量52000吨。

主尺度:长270.4米、宽33.0米、吃水11.6米。

动力装置由8座锅炉和4台汽轮机组成,采用四轴推进方式,总功率15.6万千瓦。

最大航速33节,续航力:l—5万海里/12节。

图4-24

图4-25

装甲:全舰通体有装甲防护,一般部位厚150毫米,重要部位达400毫米,是战后世界上装甲最厚的水面战舰。

武器装备:406毫米主炮三联装3座、127毫米高平两用副炮双联装10座、四联装40毫米高射炮20座、20毫米高射炮49门。舰载机为3架水上飞机。

1945年1月密苏里号作为第三舰队旗舰,正式加入美国太平洋舰队。日本海军大和号战列舰组成海上特攻部队,于1945年4月6日出航,准备突入冲绳海域消灭美军登陆编队。正在执行炮击任务的三艘俄亥俄级战列舰——密苏里号、新泽西号、威斯康星号被调出准备拦截日特攻部队。就在美、日两国战列舰即将进行令人窒息的决战之时,传来了世界上最大的战列舰大和号已被美舰载机群击沉的消息。美、日两国最强大的战列舰进行海上对决的机会永远消失了。不久,日本天皇宣布无条件投降。

密苏里号见证了二次大战结束的历史性时刻——日本无条件投降签字仪式。按照惯例投降仪式应当在旗舰举行,此时的密苏里号正是第三舰队旗舰。当时的美国总统杜鲁门是一位来自密苏里州的平民总统。他当然同意让代表家乡的军舰赢得这个至高无上的荣誉。

1945年9月2日8时,美国太平洋舰队司令官尼米兹上将、太平洋盟军最高统帅麦克阿瑟上将等美方及战胜国代表陆续登舰。8时56分,日方代表重光葵外相、日军大本营代表梅津美治郎上将等登上了密苏里号(图4-26)。9时2分,签字仪式开始,麦克阿瑟将军郑重地为二战画上了句号(图4-27)。第二次世界大战以同盟国的胜利而告终!密苏里号战列舰从此名扬天下,永垂史册。

二战后,衣阿华级战列舰依然发挥作用(图4-28)。密苏里号的最后一次现代化改装完成于1986年,次年5月10日重新加入美国海军现役。1990年8月2日,伊拉克入侵科威特,爆发了海湾危机后,密苏里号和威斯康星号战列舰迅速驶向海湾。“沙漠风暴”战斗打响后,密苏里号和威斯康星号战列舰及潜艇最先向伊拉克目标发射了“战斧”巡航导弹。1991年2月4日凌晨,密苏里号战列舰在装备高级水雷避碰声纳的美舰柯茨号护航下,通过水雷区,到达指定攻击阵位,用9门406毫米大炮将伊军的指挥中枢、弹药库、炮阵地、导弹阵地、雷达站等予以破坏,给多国部队地面进攻部队以强有力的火力支援。

图4-26

图4-27

图4-28

1992年3月31日,在热烈的礼炮声和号角声中,密苏里号缓缓地驶回美国洛杉矶港码头,结束了它的一生(图4-29)。1998年5月4日,海军部长达尔通签署了捐赠协议,将这艘历史名舰转交给位于夏威夷火奴鲁鲁的美国密苏里号战列舰纪念协会。6月22日,战舰从华盛顿州转移到珍珠港,停泊在福特岛旁。距它不到百米处是亚利桑那号战列舰的纪念馆。1999年1月,密苏里号作为水上纪念馆向公众正式开放。

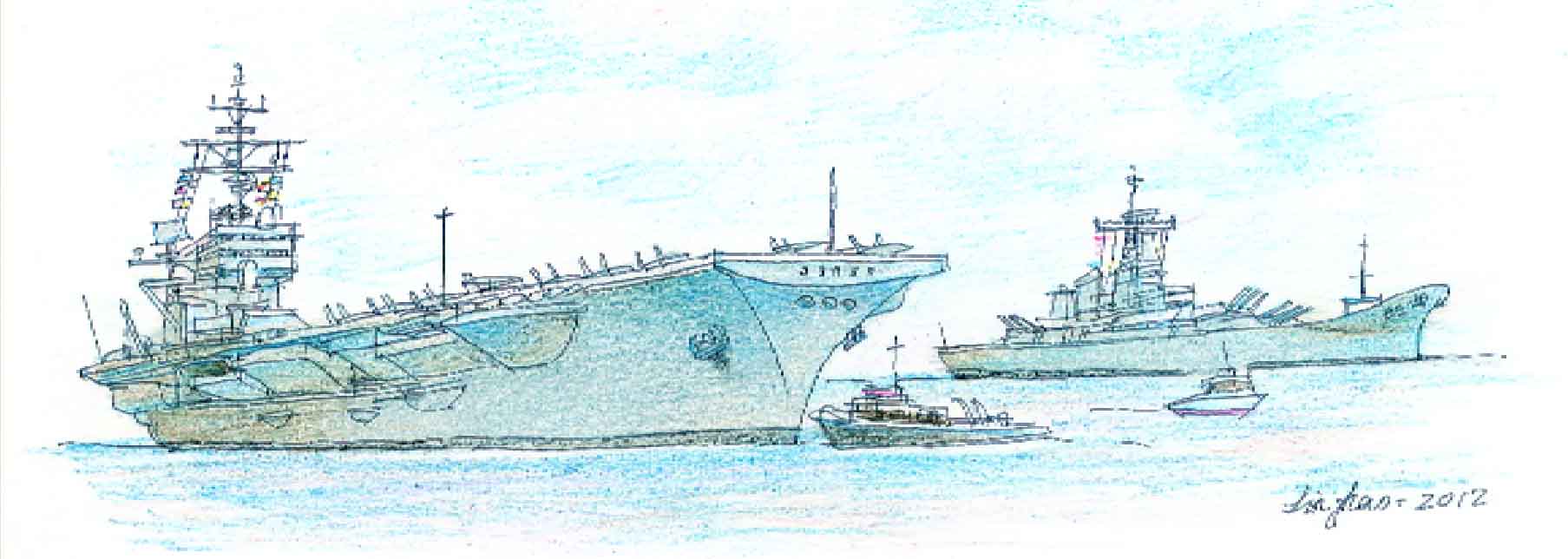

无独有偶,号称欧亚史上最大的日本大和号和德国俾斯麦号两大名舰,如此庞然大物都不约而同地败在小小航空器手下,最后葬身大海。在舰载机驾驶员的眼中,航速再快的战舰犹如步履蹒跚的囊中猎物,抗不住大量穿甲弹和鱼雷的攻击。二战后期,双方战舰的作战距离超过了舰炮射程和目视距离,舰炮已无用武之地,作战任务都由舰载机承担。二战中,有35艘著名战列舰被击沉,其中一半以上毁于空袭。重量不到其万分之一的舰载攻击机成了这些钢铁堡垒的天敌,大象倒在了一群嗡嗡作响的马蜂脚下。舰载机的起降平台——航空母舰顺理成章地成为海军的核心战斗力,成了海权的象征。

图4-29

图4-30

二战后,航空母舰已经完全取代战列舰的霸主地位,大舰巨炮主义彻底走向了没落。这是一张令人唏嘘和耐人寻味的照片:美国海军星座号航母与密苏里号战列舰并排一起(图4-30),展示了两个不同时代的海权代言人。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。