第三节 科学课堂教学定式嬗变的诱因

教师个体教学定式的变化既慢又难,因为从一种定式到另一种定式的定型,不是一两次实践就可以完成的。从教师的成长历程来看,十年中,一位教师又能有几次执教同一课时的内容?就算十年内有多次执教同一课时,又有多少时候能主动放弃曾经的经验而寻求新的定式?教师的主观能动性,在定式的嬗变中起决定作用。努力探索的教师,他们的课堂是常教常新,始终游走在定式与变式之间,让自己的教学充满生机。一般而言,教师只有在“遭遇”教学压力的情况下,才会在理性思维的参与下,主动反省自己的习惯、经验的合理性,才会诉诸理性的观念、理论,刻意改动自己习惯的行为方式。

一、教师个人的成长

教师最先面临的“遭遇”是成长需要。

教师从入职开始,就渴望一种教学秩序,比如“讲清楚”。而定式就是秩序,是一贯的做法,是行为控制机制,是体现群体的“集体潜意识”的超机体现象。在某种程度上,教学之所以能够每日每时顺利进行,正是由于它的习惯与例行,尤其表现为对教学制度的“无反思”“无意识”“无批判”。这种自在、重复的教学实践被内化为固定的教学图式,成为指导教师教学活动的思维定势。

由于定式在教师生活中有高度的认同性和流行性,教师对之“习以为常”“约定俗成”,以致达到“日用而不知”的状态。这也往往让教师忽略社会变化对教学的影响,无视学生背景变化带给教学的冲击。教师的日常教学生活大都是在教学常规的规约下进行的,形成一定的定势。持有定势意识的教师,往往会因“得心应手”而“迷恋”已有的教学设计、教学方法、教学模式等,对自身的教学活动缺乏内视,对定式的依赖慢慢使其教学走向低效,也遮蔽了教师的视界,使其对定式丑陋、迂腐的一面失去理性警觉,陷入意识麻痹、思想钝化的状态,进而泯灭了教师的斗志和活力,捆绑着教师的发展脚步。网络课件的流行,冲淡了教师的定式意识,教师的反思意识、批判精神进一步弱化,也加剧了教师生活赖以运转的“复制他人教学设计、移用他人现成课件”等潜规则。教师只有不断地“遭遇”成长需要,比如公开课、评比课、展示课,才能挑战定式化行为,摆脱具体时空的束缚,这其实也就是一个引发定式嬗变的过程。

由定式行为造成的低效教学是经常发生的,当教师“遭遇”原有的定式失效时,也能引发教师突破定式,建立新的定式。成长中的教师通过不断拓展变式、修补定式中出现的变式和下意识的变式创造,保证教学的有效性。

二、社会要求的变化

了解社会要求的变化,“遭遇”学生的变化,从客观上能引发教师定式的嬗变。从起于课程规范的“学好数理化,走遍天下都不怕”,到现在的“轻负高效个性发展”,历次课程改革的宣传,都让教师正视学生在学习无机物相互关系中差距的存在,都在一定程度上助推着这种嬗变的发生。

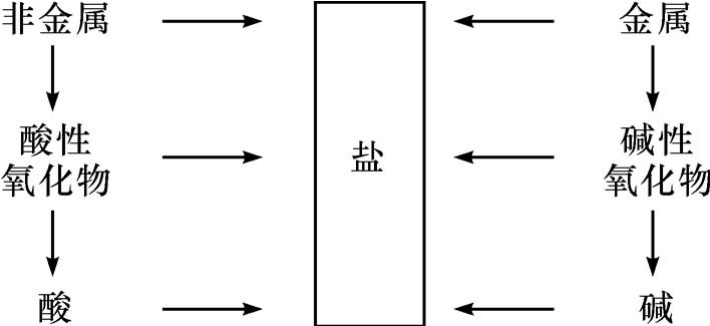

以无机物相互关系教学为例,知识要求的降低是课程标准的要求,也是社会对教育减负需要的反映。早在1994年的九年义务教育《化学》(12)教材中,单质、氧化物、酸、碱和盐的相互关系,就简单表示如下(见图1‐6):

图1‐6 无机物相互关系

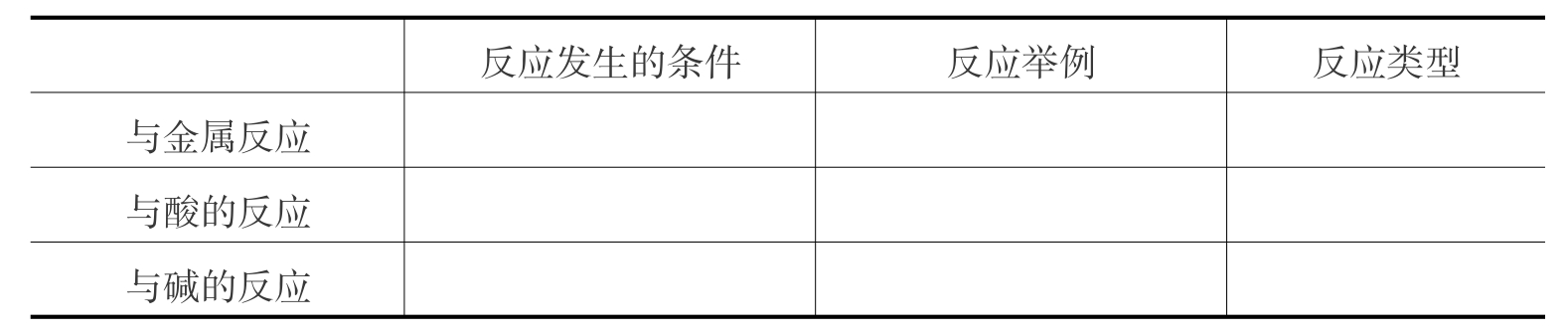

图1‐6中的这种表现形式比传统的无机物相互关系表现形式简洁,略去了很多规律要点,同时,在教材编写中,只把它放在“本章小结”中,作为学有余力的一种总结提升。而在后来的《义务教育课程标准实验教科书·化学·九年级下册》教材中,连这样简洁的图也删除了,代之以表格式的总结,如“盐能与许多物质发生化学反应,请将你所学过的有关盐的反应分类整理于下表中”(13)(见表1‐1):

表1‐1 盐与其他物质的关系

与物质分类归纳类似,在华师大版的《科学》教材中,无机物相互关系简化为“单质、氧化物、酸(碱)之间的转化”,属于第3章“物质的转化和元素的循环”中的第1节“物质的转化”,知识内容的呈现简化为“非金属→非金属氧化物→酸”、“金属→金属氧化物→碱”(14),只有两条独立的线性关系,却在观念上与碳循环、氧循环、氮循环并列。这也从另一个侧面体现出“减负”与“增效”趋势。

比较统一课程标准下的“多本”教材,课标人教版《化学》、华师大版《科学》实验教材中已经淡化了无机物相互关系这一内容,《科学》(课标浙江实验版)教学应该如何把握这一内容?就无机物相互关系教学而言,不同的无机物相互关系只是众多结构性变式中的一种,变的是知识的呈现方式,不变的是总结与归纳的学习方式;变的是知识点的质与量,不变的是对于知识背后的思维方式的训练,甚至更侧重于后者的提升;变的是知识图式,不变的是其中的科学规律及其来龙去脉所蕴含的过程意义。知识呈现的变化,不应该是学生学习最主要的问题,学生寻求规律的思维过程、对所得规律的表征方式,这才是最主要的问题,也是让课堂“活”起来的关键。

“知不知,上;不知知,病。夫惟病病,是以不病。”(15)学习疑难的真正主人是学生,而不完全是教师的判断。求之于学生,我们要换位思考,当学生参与无机物相互关系变式的设计时,脑海中会出现什么样的图式?或者说从学生的角度思考,我们应该提出什么样的问题?凭学生的知识,能建立这样的模型吗?若能,又是如何建立的?需要什么样的支持?若将学生的疑难和疑难的解决贯通于课堂,若将学生的发现和发现展示贯通于课堂,这样的课堂,又会是什么样的呢?求之于理论,规律的形成是动态的过程,作为模型复合体的无机物相互关系结构,建模过程需要铺垫变式、水平变式、垂直变式、反例变式、标准变式等多种形式,建模的路径可以是多样的。如何看待这种变化?教学过程中需如何处理?应如何实现教学重心的转变?这些问题都值得展开深层次研究。简言之,把最主要的问题交还给学生,结果会怎么样?既然教材的设计是以“读图”为基准,何不让学生先自主构图,展示自己心中的无机物相互关系?

社会要求的变化一旦被教师所透视,教学视角一旦发生变化,教师的教学定式发生变化只是时间问题。

三、科学教材的变化

载体体系的变化,推动着教师教学的变化。当物化的结构逐步沉淀到人们的思想结构之中,人从意识上缺乏超越这种物化结构的倾向,反而将这种物化结构当作外在的规律和人的本来命运加以遵从时,人就丧失了批判和超越的主体性维度,形成了与物化结构认同的物化意识。而另一种物化载体可以突破教师对定式的迷恋,那就是“遭遇”新教材。新教材甚至让教师的教学定式不得不发生嬗变。

“现在的《科学》教材该怎么教?”当我们在讨论这样的问题时,至少表明教师在新教材面前不能很好地适应,唯一的可行路径是做教材的妥协者,从而打破简单复制与僵化运用原有教学定式的希望。

教材中无机物相互关系知识的演化,会对教师的定式嬗变带来什么样的影响?教材中知识呈现方式的变化特征是一个重要的切入口。

难度降、活动多、时代感强、顺应学生认知规律的教学内容呈现,既是社会对教育减负的反映,也是课程标准的要求。《全日制义务教育科学(7—9年级)课程标准(实验稿)》在“物质间的循环与转化”条目下,对无机物相互关系的描述是:举例说出金属、金属氧化物、碱之间的转化;举例说出非金属、非金属氧化物、酸之间的转化。(16)而提供的活动建议是“铜与氧化铜之间的相互转化实验”。《义务教育初中科学课程标准》(2011年版)也保持了相同的描述,只是条目名称改为“元素的循环和物质的转化”。(17)分析现行教材,在知识呈现方式上,有难度降低、活动多样、内在统一、图文转换等变化特征。(18)

(一)难度降低

2006年《科学》(课标浙江实验版)删除了酸性氧化物、碱性氧化物等概念,代之以某些非金属氧化物、某些金属氧化物,且对于此两类氧化物之间的相互关系也不再作要求。该教材无论从基础知识上看,还是从八圈图的呈现方式来看,对掌握规律的要求明显降低。对规律应用方面的要求是以讨论、实验的方式来体会,学习难度明显降低,学习方式也发生了变化。义教版《自然科学》的课后习题是围绕八圈图的大量高难度化学方程式书写,而《科学》(课标浙江实验版)的课后习题是围绕酸的性质及金属→金属氧化物、非金属氧化物→酸的纵向转化关系应用展开,课后习题的变化也显示出了删除“难、繁、偏、旧”的课改要求。

(二)活动多样

大纲版《化学》与义教版《自然科学》都采用先图示后例说的叙述方式,而2006年浙江课标版《科学》实验教材采用的是先活动后建模的叙述方式,八圈图本身设计为“读图”活动,教材重新回顾并设计了学生获得科学感性认识的多样活动:硫燃烧、二氧化碳与紫色石蕊、硫黄与铁反应、生石灰与水、氢气还原氧化铜、鸡蛋与盐酸等多个实验,配之以相关的讨论与“物质的鉴别”实验设计。围绕三个“转化”主题的分散设计可以减轻局部的学习负担,实验类的活动与讨论又能帮助学生理解,拉近学生与教材的距离。尤其是把硫黄与铁反应(大纲版《化学》与义教版《自然科学》都用来解释混合物与纯净物)、氢气还原氧化铜(大纲版《化学》教材安排在“氢核外电子排布”这一部分内容之中)这两个实验调整安排在这一节,顺势也引出了实验室制氢气的实验,使活动与规律的对应性更高,学生更容易“读物质转化规律图”。

(三)内在统一

2006年《科学》(课标浙江实验版)中,“非金属单质与其化合物的转化”部分是先实验后讨论“C→CO2→H2CO3”的转化、“金属单质与其化合物的转化”部分也是先实验后讨论“Ca→CaO→Ca(OH)2”的转化、“化合物之间的相互转化”同样也是先实验后“读物质转化规律图”。转化观点的反复呈现,“注重自然科学中的统一概念和原理,引导学生认识自然界的内在统一性”(19),顺应学生认知规律。相同的教学内容,《科学》(课标浙江实验版)比大纲版《化学》教材更重视综合,华师大版的《科学》教材,也存在同样的对比设计,知识内容的呈现简化为“非金属→非金属氧化物→酸”“金属→金属氧化物→碱”,只有两条独立的线性关系,却在观念上与碳循环、氧循环、氮循环并列。

(四)图文转换

大纲版《化学》与义教版《自然科学》都采用先图后文、“以文解图”的形式,2006年《科学》(课标浙江实验版)教材采用的是“以图显文”的方法。利用“读图”,大大缩减了图后的实例与文字,传统教材中相关的“各类物质的互相转变的关系”“各类物质的主要化学性质”“制取某类物质的可能方法”等文字一概没有,版面大大减少。因为缺乏文字支撑,部分学生可能会有阅读困难,但从另一个角度思考,读图时代的学生,可以通过从图到文和从文到图的一次又一次演绎,将“图文合一”逐渐内化为学习中认知习惯、思维习惯和心理习惯的改变,进而上升至知识与图形统一的意境。相关内容的课堂教学探索,也应该回应“轻负高效”的时代命题,通过自主建模过程,把教师的教转化为学生主动地学。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。