动乱年月的幸运儿

四班 郭志刚

郭志刚(前排右一)与同班同学合影

古人云:五十而知天命。这是智者的感悟,这话一点儿也不假啊!自从年过半百以后,对于前路似乎有了几分淡定,而每当同学聚会、老乡偶遇,或一个人独处的时候,常常会不由自主地回忆往事,特别是蔡村中学的老师、同学。

现在回想起来,我们这些出生在20世纪50年代中后期的所谓50后,可以说是生不逢时,一出生就碰上了大跃进,正在生长发 育的时候赶上了三年困难时期(1960年父亲带着我们一家人逃荒到了内蒙),刚进学校又遭遇了“文化大革命”……不过,话又说回来,我们这些人又可以说是那个动乱年月的幸运儿:到了我们上初中也就是当时七年制的六、七年级的时候,时光已经流转到一九七一、二年,文化大革命最乱的时候似乎也已过去,学校秩序有了好转,我们可以基本正常上课了,邻村师家号、文庄的学生来我们东留村上初中,也遇到了几位好老师,课程方面虽然没有物理、化学,只有工业基础知识,地理课没有,历史课只有革命史、党史,语文课本也大多是时文,但是,比较而言,我们的语文、数学还是学得不错的。记得我和王青春、文满生、文福贵等几个同学自发组成一个数学自学小组,忘了是谁找到一本“文革”前初中数学课本,于是,大家从上面抄题做,看谁做得又快又好;碰到难题一起琢磨,互相争吵,实在解决不了的就问数学老师(王惠芝老师,教得很好,后调到太原,但我一直没有找到她),那种自觉学习的乐趣至今难忘。七年级的时候,孙启业老师调来教我们语文,孙老师特别爱抽烟,手指熏得黄黄的。他教的鲁迅杂文、语法知识和记叙文、议论文知识,让我一生受益。记得七年级时候举行了一次全公社会考,主要是语文、数学,我考了全公社第一名,当时自己也没想到,现在想起来那全得益于自己遇上了好老师好同学。

1973年春天,我们通过考试上了蔡村中学。记得报到的那天中午吃的是死面高粱面窝窝头,又黑又硬,从来没有吃过,吃了几口,实在难以下咽,就扔了。不过,随后的两年里好像再也没吃过这种东西,由于有校园种的菜、学农基地打的粮,我们的生活有了不小改善。其实,我们更幸运的不止是物质生活的改善,而是学习环境的改观和保持。当时,尚处在懵懂中的我不清楚我们正赶上所谓教育整顿、教育回潮时期,尤其高一那年,更不明白蔡中那么好的教学秩序、浓厚的学习氛围是张建功校长等校领导和全体任课老师苦心营造出来的,即便是“白卷英雄”出名、“黄帅日记”蹿红的“反回潮”时期,除了学农劳动时间,我们大都坚持早晨五点半集体跑操,白天正常上课,晚上点煤油灯上自习到十点多,一直到毕业。

张校长等校领导不仅把学校管理得好,而且很有人情味,乐于帮助老师、学生解决实际困难,我三弟郭志坚上高中就是他们给帮忙安排的。我毕业以后,上高中改成由村里推荐,村干部说我家有一个上过高中了,就不推荐我三弟,我爹回家和我们商量,我说不让上就先让老三劳动一年吧,这几年队里分红高(我知道家里经济拮据,我上高中每月那6块多的生活费都经常让爹妈很犯难),咱们多挣几个,明年再找校领导让老三上(我爹当时是蔡中的贫管代表,和学校领导、老师比较惯熟,我估计会给个面子),就这样,志坚第二年才上了蔡中。可谁知晚了一年,全国的形势竟然相继发生了重大变化,伟人去世,“四人帮”被粉碎,1977年恢复高考,三弟他们那些在校生学习目标更明确了,1978年他以应届生考上了大学,成绩达到了重点院校分数线。

其实,我感到幸运的不只是我们遇到了像张建功校长这样的好领导,还遇到了一批好老师。首先吸引我的是英语老师,乐呵呵的王耀武老师一边教一、二班俄语,一边教我们三、四班英语,他上课生动幽默,在轻松欢笑中,让我们这些连26个字母和国际音标都没有学过的英语盲,学会了一些基本词语和语法,以致我后来在大一上英语课的时候还能凭着这点儿基础轻松应对;清瘦笔挺的高俊峰老师注重实验、深入浅出的讲解,让只在初中学过工业基础知识不知化学为何物的我们迷上了化学课;马成文、孙启业二位老师在东留村学校就教过我,又先后教我们高一、高二的语文,我深深地怀念他们;张维序、赵杰两位老师在批林批孔时候给我们上过几节课,彼此似乎没有太多的来往,但他们乐于助人的情怀却令我难忘:1979年我考上大学那年,张老师已在浑源师范任教,他介绍我认识了从师范考上南开的薛进文,老薛因此一直对我很关照;赵老师也给我扎过一次针,记得当时下了大雪,我得了感冒鼻子不通,赵老师的针真神,几针下去,一会儿鼻子就通了,30多年来我一直记着这件事,赵老师,谢谢您!张老师,谢谢您!

王与功老师高二时候教我们数学,还是我们四班班主任,1978年秋到1979年夏我在西坊城中学补习的时候,又有幸由王老师带着补习数学,老师对我的恩惠不浅!可是,有件事一直压在我心里,总觉得对不住老师:那是高中毕业以后我在村供销社当售货员的时候,一次店里折价处理几条棉毯,王老师让一位姓田的在校女生(我现在记不得她的名字了,她姐夫姓薄,在蔡村供销社工作)来找我,想买一条,由于做不了村干部的主(当时村供销社下放到村里管,我们是挣工分的),没给老师办成事,尽管事后给老师做了解释,老师也没怪我,但我老是觉得愧对老师……

王与功老师(二排左三)、孙启业老师(二排左四)与四班班干部合影

几年前,在一次浑源老乡、同学的聚会上,我当着大家的面说:王道圣老师和师母对我恩同再造,恩重如山。此话没有一点夸张虚假的成分。不过,在蔡村中学,王老师只在批林批孔的时候给我们班上过几节课,平时没有机会聆听他的教诲,王老师留给我印象最深的一次是:因为星期天返校迟到(那时学校纪律很严)班主任罚我和刘日通还是谁来着一起抬大粪水浇菜,我们已经从下午课后干到吃晚饭的时候,同学们已经打完饭,老师们 已在食堂门口吃饭,我们感到非常羞愧非常尴尬,但班主任不发话我们不敢停下来,只是尽量绕远一点不要让老师们闻到那种不愉快的气味,后来,是道圣老师出面说情,我们才解除窘境。我和王老师结缘于蔡村中学,同他们一家人的深情源于西坊城中学那段特殊的日子。

那是1978年秋天,我三弟郭志坚已经考上大学,我却第二次落榜了。那年,王道圣老师已经调到西坊城中学,趁老师回蔡村过八月十五的机会我登门拜访,想让老师带我去西中补习。老师本想先和校领导打过招呼下次回蔡村时再带我去补习,但那年我已经辞掉了供销社的工作,更紧迫的是我弟弟已经考上大学,他给了我足够的压力和信心,我当时真是迫不及待、只争朝夕了,最后老师决定“先斩后奏”马上带我走。第二天下午,我用自行车带着简单的行李,跟着老师踏上了补习之路,那是改变我人生轨迹的关键性一步啊!

西中那不到一年的补习生活,艰苦,紧张,充实,难忘。由于有蔡中打下的底子,加上新编教材陆续出齐,我们这些回炉生,在两位王老师和其他老师的悉心指点下,如饥似渴,勤奋学习,不断给自己加码,常常搞得身体有些吃不消。当时我们住大通铺,十来八个人挤在一起,休息时间又稀缺,休息不好是常有的事,再加上营养不良,吃的基本是玉茭面加黄萝卜咸菜,所以常常是又饿又困,全凭精神在那儿撑着,实在撑不住就病倒了。自从道圣老师把家搬到西中,我们这些来自蔡中的同学就把老师家当成了自己的家。记得男生有白永珍、王青春、邢思福、王德富、赵顺等,女生有田德荣、郑秀兰等,既有蔡村中学一、二班的大哥大姐,也有十一、二班的小师妹小师弟,过节或中间不回家的那个星期天,大家在老师家改善生活,补充能量,平日里谁饿了就会单独或结伴到老师家吃加餐,谁要是病了师母还给开小灶,老师和师母,还有师妹王珍、王英,小师弟大文(志明),从来都是笑脸相迎,热情招呼。我那时身体较差,经常学累了就跑去找师母拉家常,和大文耍。那种气氛亲切自然,让我在不知不觉中得到休息、放松,积蓄力量再度投入紧张的学习。

有过那段特殊经历的蔡中学子,30多年来,无论我们走到哪里,干什么工作,混到什么级别,吃什么山珍海味、中外大餐,都不会忘记老师家的小米稀饭,玉茭面糊糊、块垒、饺子,更忘不了那家的温暖,亲人的笑脸……

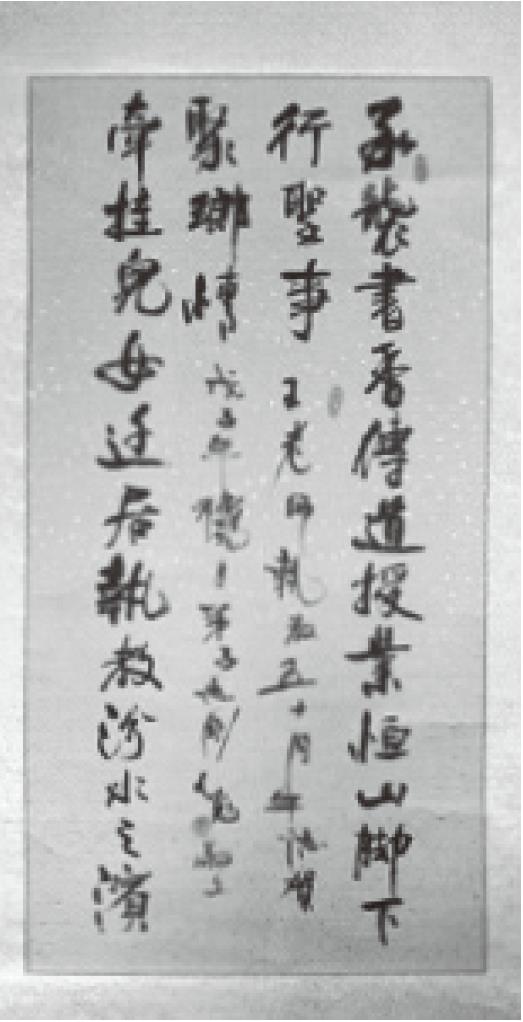

自从王老师一家移居太原,老师的家更成了我们这些蔡中游子的精神家园,寄托乡情的港湾。记得在老师执教50周年庆典的时候我拟了一副对联:“承袭书香传道授业恒山脚下行圣事,牵挂儿女迁居执教汾水之滨聚乡情”,表达的就是这种情愫(后请思福书写,装裱后送给恩师,聊表心意)。

如今,屈指一算,从1975年元月毕业,离开蔡中已经三十七、八年了。期间,回村务农那几年和上大学的数年,还有机会和老师、同学见见面,工作以后,特别是1990年我父母跟随志坚住到朔州之后,很少有时间回老家,偶尔回去一趟,也变成了匆匆过客,当年熟悉的姐妹兄弟难得再见一面,文满生、文福贵、李利、李连玉快有三十年没见了吧,程文标、张禄也只是通过几次电话,王海林为他妹妹找工作十几年前来找过我,但我手中无权没有帮上忙,王结绪为儿子的事也来找过我,也让他大失所望,刘国英、刘秀芳、田德荣、田雨莲等也有二三十年没见过面了,同村的李富英也是在去年匆匆见了一面,猛一相见竟然有些认不出来……是啊,岁月磨人,几十年来我们为了生活为了理想各自奔走,常常身不由己,不仅当年的青春再也找不回来,连见上一面都很难很难!遥想当年在蔡中的时候,学习劳动之余,我们利用星期天、节假日结伴同游,互相到家里做客,甚至小住,那时的我们青春、单纯、热情、快乐,常常忘了生活的清苦和艰难!正因为如此,不管我们毕业以后见没见过,我现在提没提到,我的蔡中同学,我都记着你们对我的好,一直珍藏着我们在那段青春岁月结下的情谊,我非常庆幸有你们做我的同学,盼望着不久的将来,我们不那么忙了,大家能聚在一起,回忆母校时的生活,叙叙我们的友谊!

2011年8月于太原

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。