一棵大杨树下的沉思

四班 田雨莲

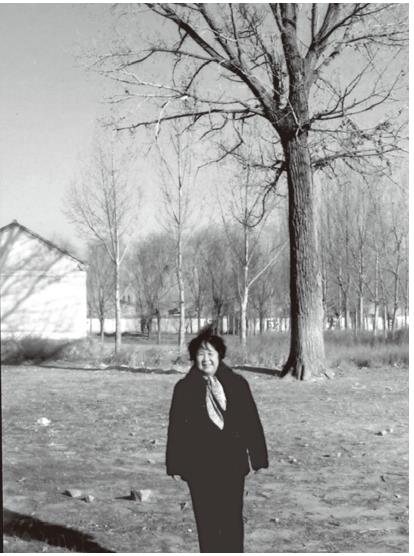

2011年的早春,乍暖还寒,我乘车回到蔡村中学支教,当年这所学校的门口挂的是“浑源县蔡村高中”的牌子,三十八年前我曾在这里读书学习了两年。这是我的高中母校,走进校园,抬眼四望,搜索着当年的记忆,太遗憾了,太可惜了,眼前的一砖一瓦,一景一致,都不再是当年的样子啦,我绕着学校的围墙走,心中默默地念着:这里是我们高四班的教室,那里是学校的办公室;这里是学生的宿舍,那里是学校的伙房;东南面是学校的操场,西北角有水井、辘轳、水房;校园里有一片片整齐的菜地,中间开着几道水渠,水哗啦啦的流着,灌溉着各种蔬菜…… 一样样都物是人非,过去的什么都没有了,新学校扩建在东边,母校的旧址,现在的老师们美其名曰“西花园”,其实什么也不是,夏天长着叫来名、叫不来名的野草,靠北边的一片是老师们开种的一小块、一小块山药地、豆地、葱地,冬天是枯草一片。最后我驻足在南面的一棵大杨树前,认真地端详着,足有两人合抱的这棵大杨树,噢我想起来了,当年的母校就剩下这棵大柳树了。虽然未发芽,但它已泛出了淡淡的绿色,大杨树在春风中发出沙沙的响声,显出了它的自在、潇洒。表现了它的生命活力。杨树长高了,长粗了,也长老了,但它还是那么有生机,我呢?由一个十四、五岁的小女孩变成了五十多岁的老妇人,两鬓斑白。想想,也真是的,我从事中学语文教学已经三十二年了,人生能有几个三十年,实物的母校不见了,但当年母校老师对我的培养教育却铭记在心,母校对我的哺育可以说定格了我的人生性格,成就了我平凡的一生。我的人生感悟很简单:不管你是处在社会上的哪个层次,从事哪一行职业,做啥的时候把什么做好。好,很难,也很难定标准,那就是尽力做了,人生就不会有太大的缺憾,还有,那就是永远知足,傻傻的活着。

学生生活

1973年3月26日,十四岁的我,怀揣着一纸高中入学通知书,背着简单的行李徒步三里地走进蔡村高中报到入学,一切都是那么新鲜,开学典礼大会上,张建功校长在主席台上操着一口浓重的繁峙口音致辞:我代表蔡村高中全体师生欢迎新同学入学。……台下是掌声一片…… 幼稚的我一下子开了眼界,外面的世界这么美好,高中生活这么丰富多彩,我从小生活在农村,从未离开过父母半步,一下子吃住在学校,真有点适应不了,经常想家。那时候的班主任任吉义老师对我很关心,为我排忧解难,语文老师马成文选我当了他的课代表。从此以后,我在学习语文一科更加努力了,写日记一天不落,高中时的日记本直到二十年前父亲亡故,母亲跟着我搬家走才处理掉,作文也是认真地写。以至于我后来一辈子做了语文教师。上专科选学了中文专业,我想和高中那一段学习生活是分不开的。那时我们还开设了英语课,老师王耀武教学认真,在讲台上幽默风趣,其实他并不是专职的英语老师,他的专业是俄语,为了教我们三、四班的英语课,他自己买了收音机,每天跟着学,学了以后又教给我们,这种精神真是难能可贵。上了高中,开设了物理、化学,过去我们从未听说过物理化学是什么东西,初中时只学过薄薄一本工业基础知识,那就是所谓的物理,只介绍几节杠杆原理;一本农业基础知识,大概就是化学,因为那里有农药、化肥,还有H2O,那时因为文化大革命还没有结束,教育教学还不像现在这么正规,化学老师高俊峰是黄埔军官出身,笔挺的站在讲台上,一边讲内容,一边做实验,先补习了初中的,又讲解了高中的课程,记得高老师讲过化学元素要数钾、钠性活泼。有一次高老师让我在实验室整理仪器,我偷偷地从一大块钠上切下高粱颗大的一小块,跑到井台上打了水,用自己的饭碗放好钠,倒进水。那一小块钠在水碗中高速运转,发出沙沙的响声,他的教学增强了我对化学的兴趣。

上高中期间。外面的教育环境一直不稳定。今天出了白卷英雄张铁生,明天又有反潮流小将黄帅,可我们蔡村中学一直是安安静静教和学,教研活动还开展的有声有色,全校的几位语文老师轮流着讲示范课,三班的赵老师讲了古文,七班的刘玉树老师,五班的王道圣老师,六班的张维序老师都进到我们班讲了生动有趣的课,使我们目睹了各位老师的风采。另外还成立了课外学习小组、英语组、针灸组等。记得我报名参加了英语组,跟着王耀武老师念英语,既愉快,又有收获,这紧张有秩序的学习生活都是蔡村中学张校长和各位老师为我们苦心经营的,外面的教育大环境乱没有乱了我们,我们照样是早晨五点半起床做早操、上早自习,晚上自习到十点多。没电的时候,我们就四人一组围着玻璃油灯继续学习,到了期中期末考试时还发榜排名公布成绩,在那个年月确实是少有的事情。

那个时候,我们学校在蔡村有一些生产基地,地里产的粮食既保证了学生和老师的伙食补贴,又锻炼了我们的劳动毅力。蔡村的土清沟,我们修水坝背过土,碾槽沟梁上我们挖过地。有一次,妈妈为我做了一双千层底布鞋,来回二十里路走完就磨破了,母亲怪怨我走路不往起拿脚板,我想着也怪心疼的。高二的时候我们走出校门学农,支援农业生产,去毕村参加一个星期的劳动。我本来身体瘦弱,也不示弱,和杨金叶合背一卷行李,走了十五里路,先头到达毕村。七天的劳动我们住在老乡家,生产队派人给我们做饭。一天三顿吃的真好,早晨小米粥,中午油炸糕、馒头、莜面、黄糕,晚上有稠饭、稀饭。那时我们在家根本吃不上这么好吃的饭。记得我班上的一位男生一顿就吃了十七、八个油炸糕,晚上还放电影,演节目。他们把我们当客待,我们学生下地干活也特别卖力气。那正是吃不饱受不乏的时候。三伏天,骄阳如火,玉米长得特别高,钻在玉米地里锄玉米,.累得挺厉害,但我们觉得特别红火。有一天下大雨,大家都被淋湿了,没衣服穿了。那个年代,人们的衣服本来就少,班里的王海林(背后我们叫他“小野师傅”或“老贫农”),他怎也找不出可换的衣服,大伙找来找去,找出一件女同学的翻领上衣,还有一块补丁。他高兴地穿上了。我们大伙都笑了,他也笑了,红火成一片了。一个星期结束时,毕村的干部社员都称赞我们说:“你们来了真是帮了不少的忙,大片大片的玉米地都锄过了。”我心里说:“这七天你们给我们吃的真好,我们也谢谢你们。”直到现在我还常常想起毕村的小米饭、油炸糕,比现在家里的好吃。

二年的高中生活,人人家里都很穷,我们学生把一份农业口粮卖到粮站换成市民供应粮,每个礼拜都能吃上一顿连二馒头。在家的时候根本吃不上。尽管不怎么饱,常常肚饥,但也挺高兴,毕竟吃上了馒头。如果是星期六吃馒头(一周是六天),我们就忍饥不吃,带回家让家人也尝尝馒头的滋味。我们每个月是7.5元的生活费,学校还给我评了一元的助学金,再刨去四个礼拜天,每月交5.5元就行了,家里困难,父母亲为了供我上学,每年养一口猪卖到收购站,卖50元钱正好够我一年的生活费,二年花了两个猪钱,完成了我的学业。

著名作家路遥有过一句话,人生关键时候就那么几步,这几步走好,可以受益终生。现在我五十多岁了,常常想着我的关键几步,蔡村高中的读书生活就非常关键。高中毕业以后,回到村里我的厄运又开始了。因为我的家庭在1969年的时候有过一次变故,那正是文化大革命时候,人们动不动就被打成现行反革命,牛鬼蛇神,一夜之间可以黑白颠倒。我的母亲因为跟着两个老妈找人看过失,讲迷信,被人无情的打成牛鬼蛇神。其实现在社会上讲迷信看“过失”的人比比皆是,也没什么。那个时候就不行了,当时我正上五年级,才十二岁,每天除了学习、玩耍什么都不懂。那是个冬天的一天,天特别冷,村干部通知两个老妈和母亲去大队部开会,妈妈走了,留下我一个人在院子里玩跳房子,妈妈很晚才回来。实际上那天下午,村里召开了批判大会,专门批判了两个老妈和母亲三个人,说他们是牛鬼蛇神,现行反革命,从此以后,我的家庭在政治上背上了黑锅。父亲的小队干部不让当了,在生产队里受欺负,干的是苦活、脏活,挣的是小工分,我呢在班上是好学生,却失去了评三好学生的资格,家中也失去了往常的平静,父母亲整天吵架,没完没了。家庭环境和社会环境拧结成我苦难的童年和少年生活。到现在每当回忆起我的童年和少年生活也是一片苦难,满眼盈泪。上了初中,正赶上“修正主义教育路线回潮”,又开始重视教育,公社还组织会考,那时正是初二(七年级),我从东辛庄二姑家搜寻到了“文革”前表姐赵连英读初中时的三本数学书,二本代数,一本几何,编的系统,循序渐进。我如获至宝,非常感兴趣,一道题一道题的挨个做,遇上难题到处请教人,教我的老师,不教我的老师我都虚心请教,回到家里,塑料布上、门板上、炕围墙上都是我的代数方程式和几何图形,搞得去我家串门的奶奶婶子们常常是背上背着粉笔走回自家。语文呢,我们没有正式的教科书,都是应时应景的文章。我喜欢写作文,难得的几张小版《雁北日报》,有数的几篇散文或小诗我都抄在笔记本上,然后还要背会。就这样辛苦学习,每次在班上都能考第一名。记得有一次全公社会考,郭志刚同学得了第一名,我第七名,是一道数学题最后一步由假分数变代分数出了错,丢了15分,成了85分。要不是那一步的粗心,我仍是满100分,语文93分。那一年我不管周围的人怎么看我,认为我学习好没用,政治有问题。我都努力学习,最后以优异的成绩考上了蔡村高中,才暂时脱离了苦难。高中毕业回到村里,那时招生不考试,凭生产队推荐,根本轮不上我。在生产队我劳动挣工分,因为身体瘦弱,没力气,常常招人耻笑,我十七、八岁了,只能和老人、小孩子一块劳动,挣着小工分,至于将来上大学,考中专,前途呀什么的想都不敢想,只是漫无目的地活着,郁郁闷闷地活着。

1976年9月9日,伟大的领袖毛主席与世长辞,四人帮垮台,高考制度彻底改革,全国统一招生考试。1977年的高招从7月推迟到十二月五日才进行。那一年的秋天,村里的高音喇叭广播高招通知:“全体青年注意听了,谁想考大学、考中专就到大队报名来……”我怀疑是自己听错啦,难道我也能报名了,仔细一听,确实是,我心里还是害怕自己的政治问题要影响,又仔细一听,也没有强调地、富、反、坏、右不准报名,我这才放下心,可丢下三年的功课怎么能一下子就拿起来,只能名落孙山。1978年的5月份县委副书记庞尔旺下了一道命令,各高中学校要成立高考、中考补习班,允许像我这样的社会青年回学校补习考试,我才放下铁锹、锄头又走回蔡村中学住校补习了两个月,如果不是学校这个避风港,我根本不可能坐下来复习功课,(当时生产队每人每月给我们规定25天出勤日,出不够就扣工分,1977年的时候因为复习坐了10天被生产队扣掉10个工分)给我带语文课的是穆振华老师(过去的老师们已各奔东西了,)他很有才华,教的课很好,还专门辅导我的作文写作,虽然只教了我两个月,我却受益很大,数学老师是石焕文,他的课讲得不紧不慢、不温不火、循循善诱、深入浅出,对于难题偏题的处理不费神事,我挺佩服他。物理老师韩振欧,是我高中时的旧老师,又碰上他当然亲上加亲。因为我高中时偏了文,考中专要考理化,我们的理科弱,韩老师为了提高我们的物理成绩,自己编了一本复习资料。自刻自印,共收集了603个题,我横下心来,一道题一道题的攻克。其间,蔡村粮站的站长请我给他们写大字标语,我说没时间,要么连韩老师也请上。走在路上,韩老师给我讲解物理题、电路图、力学图,常常画在粮站的水泥地面上,就这么短短的两个月,我的物理化学成绩大大提高了。直到中考时,50分的物理成绩我就得了48分。

可以这样说,如果没有蔡村高中老师对我的培养和教育,我就走不出农村。即便是高考制度改革,我能参加考试,就是再大的能耐,我也考不上;如果蔡村高中的教育乱了套,我们当年荒废了自己,就是念了高中,也是白搭。我想这句话对每一位蔡中学子都合适。因此蔡村高中的读书生活是我一生中最关键的一步,让我受益终生。

师生情深

20世纪70年代,各种形式的政治运动一个接着一个,大批判文章的内容也在不断翻新,但在教育领域内批判“读书做官论”“学而优则仕”“师道尊严”那是永恒的主题。在蔡村中学,这些活动也搞,那只是表面的事,写写文章,出出板报,装装样子,实际上,教师爱岗敬业、学生刻苦学习才是学校的主旋律。正因为如此,高考制度改革以后,蔡村高中的毕业生考上大学、中专的人数名列全县的前茅,现在他们都奋斗在全国各地的各个行业,成为时代的精英。我们那时的师生情分仍然是“一日为师,终身为父”的格调。曾记得,高一时的班主任任吉义老师,他的家住在本村也不回去,白天黑夜守着我们全班学生,像看护着一群孩子。中午饭过后,我们都回到宿舍休息,他却一个宿舍一个宿舍地查看我们睡下了没有,发现谁没休息就催促着赶快睡,以保证下午的学习。当时我们的心里还烦着他管得太严。他待我很好,以至于后来的很长时间我们都交往着。后来不幸的是任老师遭遇车祸去世,我们蔡村高中的毕业生都去为他送行。到了高二,班主任成了王与功老师,王老师幽默能说会道,我们尊敬他,但不怕他。他的宿舍住在我们隔壁,中午饭,我们一伙学生喜欢端着饭碗走进他的宿舍边吃边说边笑,完了把王老师暖壶的开水倒上一碗,在他那里听他讲述他苦难的童年、艰难的求学道路。我们以他为榜样,刻苦学习、力求上进。王老师后来当了浑源中学的副校长,我在浑中教语文。啥时候说起,王老师都偏着头用山阴腔笑着说:“那个小女子是我的学生哩。”其实,我那时已年近不惑。1996年的时候,他刚退下来就被肺癌夺去了生命。

那时的师生之间的情感是纯粹的、纯洁的,每个老师都没有半点功利思想,也不管你是穷家的孩子,还是富家的子弟;也不管你是贫下中农出生,还是牛鬼蛇神、地、富、反、坏、右的后代,他们都是一样的爱护,尤其像我,因家中是牛鬼蛇神,原来在村里低人一等,受人歧视,自己心灵深处的阴影抹也抹不掉,可在学校里,每位老师都待我很好。他们从没有歧视的目光,而且还很重用。开始我还隐瞒着家中的事情,后来我坦言相告了,老师们不仅不轻视我,反而同情我,更加照顾我,告诉我说:“那不是什么大事,那是小题大做,不用担心,好好学习。”高一的时候,我就顺利入了团,并二次被评为三好学生。所以说蔡村高中既是我学知识长智慧的场所,又是我精神愉悦的家园。老师们待我如父母,同学们亲如姐妹。语文老师马成文的家,我们成群结队的经常光顾,师母石少琴老师热情地接待我们。杨金叶、郑秀兰、郑存兰(已故),我们几个有一次去他家吃油糕,差点把马老师的糕盆吃干净,下午给蔡村大队挖地力气十足,不觉得饥饿,到现在我还记得。以后我考了师范参加了工作,马老师回了应县,他来到浑源就找到我家,和我母亲、丈夫、家中的孩子一直是纯熟的,马老师一进家就红火起来了,热闹高兴,融洽。2001年母亲中风病倒了。马老师正好来了,第二天他又带着师母来看了母亲。他走后才不到一个月,医院的孟美玲给我打了电话,说马老师患了胃癌晚期,快不行了。我真不敢相信,乘车去看了他两次,那年冬天在一个下大雪的日子,他走了,比我母亲走得还早。

蔡村高中的师生感情深厚,不仅是教我的老师,我们交往的很好,他们有恩于我,就是不教我的老师,也同样有剪不断的情结。那就是一说起蔡村高中,就有一条无形的线索将我们牵连在一起,七班的刘玉树老师在1978年中考时正好给我监考,我粗心将自己的理化卷没写名字就交卷子走人了,是刘老师为我填上了名字。我们一直交往着。今年的暑期他也被癌魔夺去了生命,病时我去探望,他连话都说不成了……。参加他的葬礼时,蔡村高中的毕业生真多,各行各业的都有,七班的学生,不是七班的学生也去了。这都是蔡村中学的情结。太难过了,这些蔡村中学的老师们:王与功老师、马成文老师、任吉义老师、刘玉树老师、石焕文老师(未退休就离世),还有田海翔老师。他们刚退休就走了,都没有长寿,让我们做学生的想起来就难受,我想这些老师们过早地离开人世和他们长年累月的从事脑力劳动,操心费力是分不开的,他们奉献了自己,成就了学生,服务了社会。

我是独生女,父母早已离世,同父异母的姐姐也去世了。我有时想,天底下,我好像没了亲人,其实并不是,我并不孤单,在浑中教书20多年和一班的刘日华相随相伴,因她也是蔡中毕业生。还有左世恒他们两口子也是蔡中人。当年三班的班主任赵杰老师,他也在浑中担任领导工作(已退休)。我们一直交往得很好,赵杰老师精湛的针灸医术可以说我是最大的受益者,2003年,我因长期受凉患上了严重的关节炎,全身所有的关节都疼痛难忍,吓坏了我,急坏了家人。是赵老师耐心为我扎针治疗,所有的关节缝都插上针,躺在赵老师的热炕上,暖暖和和,别提有多舒服了,师母为我从头到脚盖得严严实实,我说我像回到了妈家。经过一年多的针灸治疗,我彻底痊愈了。这确实师恩无边,就连我的亲戚、同学,他们有了病,我也领到赵老师家扎针治疗,分文不取,这不就是蔡中情结吗?现在我隔几天不去赵老师家坐坐就觉得好像有点啥事没做,那边的老师和师母也常常念着我,“有几天啦不见田雨莲”,(近两年我从浑中家属院搬了出来)赵老师家中的家乡土饭,烧大山药就苦菜,粉面饺子,锅贴饺子,我吃饱了再给家里人拿上。赵老师院子里葡萄架上的葡萄就连我的一双儿女从一开始挂上小串串时就惦记上了,原因是能吃上,吃饱了还能提溜着往家走,至于院子里的时令蔬菜,每次去我都不空回。

我们从蔡村高中走出来已经整整三十八年了,这期间,有些同学一直未见面,他们的音容笑貌还定格在十七、八岁的记忆中。其实我们都不小啦,年超半百。不仅是为人妻为人夫,有许多已是爷爷奶奶了。因我住在县城, 同学们的孩子们结婚庆典,我都有机会参加,每次都叙叙过去,谈谈现在,说说将来,挺愉快的。那些没有见过面的,希望你们从外地回来能找找我,挺想你们的。虽然青春不在,那是岁月的痕迹,自然法则,但我们的同学情永恒。

蔡村高中停办已经20多年了,学校停办了,但我们的蔡中情结永远紧紧地凝结着。这不是吗?年近八旬的老校长张建功老师,说起蔡村高中每个班的任课老师、学生的名字,都记得清清楚楚,这些学生的情况他都了解,他知道我们的工作单位,并能找着我们的家,这些蔡中学子他如数家珍,就浑源县的教育行业,他一一道来:五中校长白永华(5班)、四中校长杨德峰(5班)、浑中校长助理邢思福(4班),全县各中小学校,县里行政机关干部到处都有蔡村高中的毕业生。我们这些蔡中学子本班的、本届的、上下届的兄弟姐妹。如果遇上,不是开绿灯,就是与方便,这就是蔡村高中的同学情、师生情永远凝聚,越聚越深,越聚越亲的原因。

(2011年9月完成于浑源家中)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。