首届学生 刘平宇

作者简介

刘平宇,生于1941年5月27日,籍贯浙江省鄞县。1951年3月—1952年东北第一育才完全小学校;1952—1958年辽宁省实验中学;1958—1963年大连工学院,毕业于数理力学系应用物理专业。1963年进入西北建筑工程研究所。1978年考入中国科学院研究生院,师从科学院理论物理研究所副所长何祚庥教授研究近代物理学史;1980年由李政道博士推荐,受科学院派遣去美国犹他大学攻读学位;1982年获硕士;1984年获物理学博士。此后历任高级航天工程师,工程专家,医学院放射学副教授,高级图像处理工程师,算法研究部主任,高级科学家等职。

时间过得真快,我从育才毕业已经50多年了,到美国念书工作也28年了,由于我们育才同班的同学多年来一直保持着密切的联系,育才的人和事仍然牵动着我的心。我是一个念旧又感恩的人,翻译成现代人的语言,大概就是一个老向后看,没什么出息的人。可是这种人会把很久以前发生的感人的小事记得很清楚。王力殊同学最近给我发来了关于育才校庆60周年征文通知,我就试着写一些。我首先找出来我们当年的毕业照,这张已经泛黄了的照片是同班王连生1962年寄给我的。

从育才毕业这50多年来,每当我收到育才老同学发来关于母校的任何消息时,我的心中就唱起了一首遥远而亲切的歌:

育才我们亲爱的母校,

几年来在你的怀抱,

人民的培养老师的教导,

这些慈爱永远也忘不了。

这是我们当年的毕业歌。当时唱的时候只是怀着简单感恩的心情,没有去想这首歌的深刻含义。然而,当我回顾这几十年我的人生,我发现歌中的“人民”和“老师”,以及在育才打下的根基,真的影响了我的整个人生。这大概也是至今我仍然能把这首歌唱得一字不差的原因吧。

到了我们这个年龄,人总会情不自禁地回想自己的人生道路。人生好像盖房子,对于房子的质量,地基和最先放上的几排砖起着最重要的作用。如果说我妈生了我的身体,算是给我的人生放好了地基,那么育才的教育就是最先放上的几排砖,其重要性是不言而喻的。

从我出生不久父母就把我托养在亲戚家,待父母把我接出来时,我刚记事。我打记事起,就觉得父母对我太严了,因为不知为什么我老做错事,又什么教训也记不住,错事不断,因此老是挨打受骂。可能由于在亲戚家那个小地方,我既没见过世面,又没有受到严格的训练,我带着一身的毛病来到这个新家。我还记得我父亲说我最多的是:“自私自利”“胆小没用”,我母亲说我最多的是“魂不附体”。我真的就是这样,自己也不知道怎么回事,经常做错事,老做错事,就得挨打;一挨打,就乱说,谎言就跟着出来了,父亲最恨说谎的人,一听我说谎,打得就更重了。

到了育才,我大开眼界,原来对小孩也要讲民主,讲人权,大人不可以打小孩,这对于老挨打的我来说,育才真是一个民主的天堂!我幼小心灵的直观告诉我,老师对我真好。看见同学们每个人都很有性格,有思想,我打心眼儿里羡慕他们。至今我仍然非常清晰地记得一个让我永远难忘的场面:三个我不认识的男生,他们真不比我大多少,在一起讨论什么问题,一个说:少数要服从多数,另一个说:多数还要服从真理呢!这是我第一次听到“真理”这个词。虽然当时我并不能完全理解他们讨论的东西,但我幼小的心灵被他们的真诚和理性追求所感动,在我以后的生活中,我曾许多次地回忆起他们,以他们对真理的执著,鼓舞我以真理战胜谬误的勇气,虽屡遭灾难也在所不惜。

我们班也有几个极有个性的同学,像张皖中,他永远是兴高采烈,有说有笑,天不怕地不怕,虽然他给我起了个很不雅观的外号,我仍然认他为我心目中的英雄。陈勇,篮球打得非常好,而我当时连篮球都抓不住,根本上不了场;陈淑蓉在班上功课最好,又最会管人,严肃得让我害怕;还有王裕群不但功课好,唱歌跳舞更好,我记得她主唱小话剧《人民军与孩子》中的几个唱段,也会唱苏联电影《幸福的生活》的插曲。男生里最会表演的大概是洪虎,他边唱“你们好,你们好,吃糖果,吃面包。将来你们长大了,骑马挎洋刀”,边表演美军军官的样子,至今记忆犹新。同学中汪玲和王锡荣是庄重的大姐姐,郑若印是老成持重的大哥哥,而朱嘉宝那真是个宝,那张嘴是谁也说不过的。

我刚到育才时,没过过集体生活,什么都不会。班上多数同学都比我大两三岁,在那个年龄段,两三岁的年龄差是相当大的,使我几乎没人可玩。没人跟我玩,心里挺自卑的,好在不久我有了在育才的第一个朋友,他就是洪虎。洪虎不嫌我笨,有一段时间他每天带着我玩育才院里所有可玩的地方。令我印象最深的是那像小山一样的防空洞和防空洞生锈的铁门,充满了神秘感。洪虎还能含一口水在嘴里,然后把上下牙合拢,一鼓腮帮,能只喷出一股细水柱。当他教我时,虽然我照他的办法做,可我一鼓腮帮所有的牙缝都漏水,怎么也学不会。我一直羡慕洪虎有世界上最好的牙,不知我想得对不对,后来是王雅文带我玩,大概因为我们年龄在班上较相近,他老是带我去“小班”玩,让我认识了一些小同学,如孟铁坦(蛋),我们班年龄最小的是我和王妞妞,她是个模样十足的大洋娃娃。同学中还有颜永俊,他有一个很突出的大前额,这是聪明的象征。可是他也有糊涂的时候,那是在晚上睡觉的时候。一天晚上,我在睡梦中被热醒了,原来一个人睡在我身上,这人就是颜永俊,我用力把他推醒,告诉他他的床在哪里,他才摸到他的床去睡了。

我们最后一年的班长是赵勤政,他对我们这些不懂事的小男生比较好。当我做错事时,他不老是训斥我,而是非常耐心和气地开导我。因此,我也愿意听他管,特别是他家和我家在同一个小院里,我们比较接近。初一时我和赵勤政同班,暑假时学校组织夏令营去大连,我想去,我妈想让我跟赵勤政一起去,这样她比较放心。我几次找赵勤政说“咱们一块儿去夏令营吧”。他也说想去,可是他是个听话的孩子,他妈只有他一个小孩,要他留在身边,结果赵勤政就没去成,我在大连夏令营过了刚一半,收到我哥寄来一封信,信中告诉我“赵勤政触电死了”。我们几个小伙伴非常难过,我主持开了一个很小的追悼会,这是我一生参加的第一个追悼会,也是唯一我主持的追悼会。我回到沈阳后,到了他家,了解到,原来他是在一个下雨天装矿石收音机的天线,手里拉着天线,身体靠着金属暖气片,正好这时打了个雷,他当场就没救了。在他家我还亲手摸了一下那个可恶的暖气片。赵勤政是我最敬重的育才同学,他比我大不了几岁,却懂事多了。我被人管怕了,因为老有人管我,可是我服他管。我玩矿石收音机一直玩到大学,我知道天线越高越长,矿石收音机的接收效果就越好。我架了许多次天线,每次架线我都会想起赵勤政,也告诉自己绝不要在下雨天架天线。

王连生和贺元元是我们班仅有的两位去过我家的同学,王连生的风趣和健康给我的哥哥和弟弟留下了深刻的印象。我俩初中又同班,相似的性格与爱好,以及相互的了解信任,使我们成了几十年的莫逆之交。1962年王连生给我寄来了我们育才的毕业照,在照片背后他写下了令我震撼的字句,原来连生具有一个诗人的气质。我看后不禁长叹:“连生情重如山,人生得一知己足矣!”下面是他写在照片背面的诗:

我记得的班主任老师是郝洁芳老师和钟国本老师。对郝洁芳老师我的印象是她只喜欢女同学,她与女同学谈笑风生的形象在我的脑海中总能浮现得栩栩如生。大概因为男同学太调皮了,让她头痛,对我们这些问题男生则总是板着脸。钟老师教语文,她不仅语文教得好,对我们这些启蒙很晚的小男生也好。钟老师的语文课有些是在午睡后的第一节,很多同学还有些睡意未消,为了让我们很快醒来,钟老师一定给我们讲一个笑话。这些笑话是那么生动有趣,使我记了一辈子。我的女儿和儿子都听过我讲的这些笑话。我很感激钟老师对我的帮助,毕业后我回育才看望她,我记得她深情地对我说:“你们长大了,我们变老了。”其实那时钟老师还很年轻,有钟老师当时给我的照片为证。

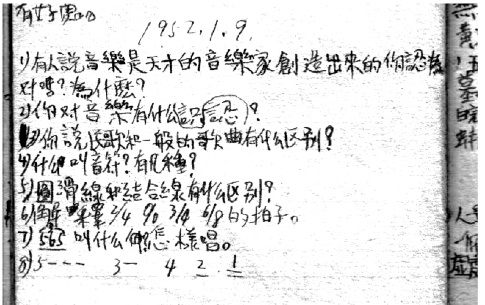

教我们自然课的周乃瑞老师把我领进了科学的大门,她总能不厌其烦地给我讲解任何我问的问题。对一个小学生来说,电池是一个很令人感兴趣的东西。因为如果我能自己做电池,那我就可以玩很多玩具而不用花钱买电池。在我尚存的一个笔记本中,就有周老师两处笔迹,是她为我解释电池的种类、构造和原理时写的字和画的图。下面是周老师的笔迹影印。

从上图中可以看出周老师真的花了很大力气在帮我弄懂怎么做电池,做电池对一个小学生来说还真的不是一件容易事。

让我感到庆幸的是我还有另一位和蔼可亲的育才老师,那就是我们的音乐老师,金迺珍老师。我那时真的是什么也不会,更不会讨人喜欢,可是金老师把我选进了育才的合唱团。金老师带我们练唱练得很努力,在高年级的刘北延指挥下,我们清脆的歌声在全市合唱比赛中拿了第二名,好像只输给了二中。我们全团还到沈阳人民广播电台录了音,在那里我看到电台用的是钢丝录音机。这使我知道了钢丝原来还可以用来录音,我们当时唱的几首歌,至今我仍然能唱。像:

河里的流水哗啦啦啦啦啦呀,请你给咱们捎上几句话呀,嘿!……

我们是,新少年,我们,爱国家,伟大的祖国……

记得金老师还让我当独唱的候补,有一次我唱早了半拍子,全场都听到了。下来后,我傻乎乎地好像啥事儿没有似的,可是只见许小铁一边焦急地走来走去,一边痛心地直说:“完了!完了!”我才意识到也许我又犯什么大错了。好在金老师没有批评我。多年后我又想起这件事,回忆到许小铁在那么小的年龄就有那么成熟的感情,就想他一定会是一个好艺术家,不知我想得对不对。在育才,金老师还教我认五线谱弹钢琴,由于时间少,她只教我弹到拜尔钢琴教程的第七课,我的钢琴水平就此再没有什么提高。可是日后当我的儿女开始学钢琴时,我曾不无骄傲地说:“爸爸弹到拜尔第七课。”

我这里还保存有金老师布置的音乐课作业,影印于下:

还有人记得这次音乐课作业吗?除了第二题以外,我记得其他所有题的标准答案。大家觉得有趣吗?

我对金老师对我的爱护和循循善诱,充满了感激之心。毕业那年的暑假,我一人在家听沈阳人民广播电台的少年儿童节目,主持人的声音像极了金老师的声音,我竟坐在收音机前哭了。“文革”中我在西安又遇见了金老师,她还是那么和蔼可亲。一次在金老师家碰到金老师的一位朋友,他告诉我:“到金迺珍这儿,什么时候都有好吃的。”这是真的。

金老师教我唱歌和弹钢琴,开启了我学音乐的兴趣。从中学起我开始学手风琴,大学时我当了学校的手风琴队队长,参与了许多演出。我在美国有了家以后,还特地回北京买来一架手风琴回来供我自用。每当我拉起那熟悉的曲子,悠扬的琴声又把我带回到令人回忆的年代。音乐给我的生活带来无穷的乐趣,今年我们科学院研究生院老同学聚会,我肩背着我的手风琴,手拿一瓶加州葡萄酒,我向大家挑战:你点歌,我来拉,如果我不会拉,就喝一口酒。这批研究生中多才多艺的人还真不少,又唱歌又跳舞,一晚下来,我只喝了三口酒。

在育才校一级领导中,关于李校长我所知不多,印象深的是夏柯副校长和“马科长”。我记得夏校长在我们毕业那年的六一儿童节全校大会上讲了话,在她的讲话中有两句话让我记了一辈子。那天,她用很强的湘鄂乡音说:“今天是什么日子?太阳照得这样辉煌!”我们班的颜永俊用拉长的语气学夏校长的这两句话学得最像。听了夏校长这两句充满诗意与激情的话,联想到她毫无俗气的名字,我一直想,夏校长一定是个不错的诗人或作家。夏校长不久前去世了,有谁能证实我的猜想吗?“马科长”是同学们对马淑性老师的几十年不变的称呼,这个称呼表达了我们这批老育才对她的亲近和尊重。在育才,“马科长”对工作非常认真负责,我这个后进学生是很怕她的。“文革”时我在西安见到她,我说:“在育才我最怕的老师就是你了。”她笑着说:“我有那么可怕吗?”其实育才的老师都不可怕,只是老做错事的小男生,见到老师就害怕。在“马科长”家她教会了我做一种很好吃又容易做的汤,猪油蛋花汤,年轻人都爱喝,现在不敢喝了。下面一张照片是“文革”中几个育才师生在西安的合影。自左至右是蒋红,金迺珍老师,孔莲(比我们低两届的育才同学),“马科长”马淑性老师和我。看大家笑得多开心!照片是孔莲的爱人薛龙强给照的。

去年夏天,我的儿子随美国中文学校的小学生团,去北京参加夏令营,“马科长”的女儿和女婿特地到夏令营把我儿子接出来,带他游了北京,给我儿子留下了难以忘怀的印象。

我还缅怀那些照顾我们生活的老师阿姨们。我们吃饭时,孟老师总是来看和问我们吃得好不好。健壮耐心的穆锦香阿姨对我们的生活照顾得更是无微不至。一次我生病了,医务所的医生叫来学校的小卧车,我记得好像是“华沙牌”小卧车,把我送到医科大学的医院,使我得到最好的治疗,病很快就好了。

育才给了我美好的回忆,也打下良好的人生基础。所有这一切,归结起来,还是毕业歌所唱:

育才我们亲爱的母校,

几年来在你的怀抱,

人民的培养老师的教导,

这些慈爱永远也忘不了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。