5.科技竞争力与发达国家相比仍有很大差距

从前面的论述中,我们可以看到,纵向而言,改革开放20多年来,我国的科技事业取得了前所未有的发展,为我国的经济及社会总体发展提供了重要的科技支撑。但是,我们必须清醒地看到,横向而言,与发达国家相比,我国的科技实力仍有很大差距,而这是我们全面考察中国科技实力时,必须具有的世界视野,也会对我们形成冷静的头脑,看到自己的不足,从而明确自己的发展方向,具有重要的意义。

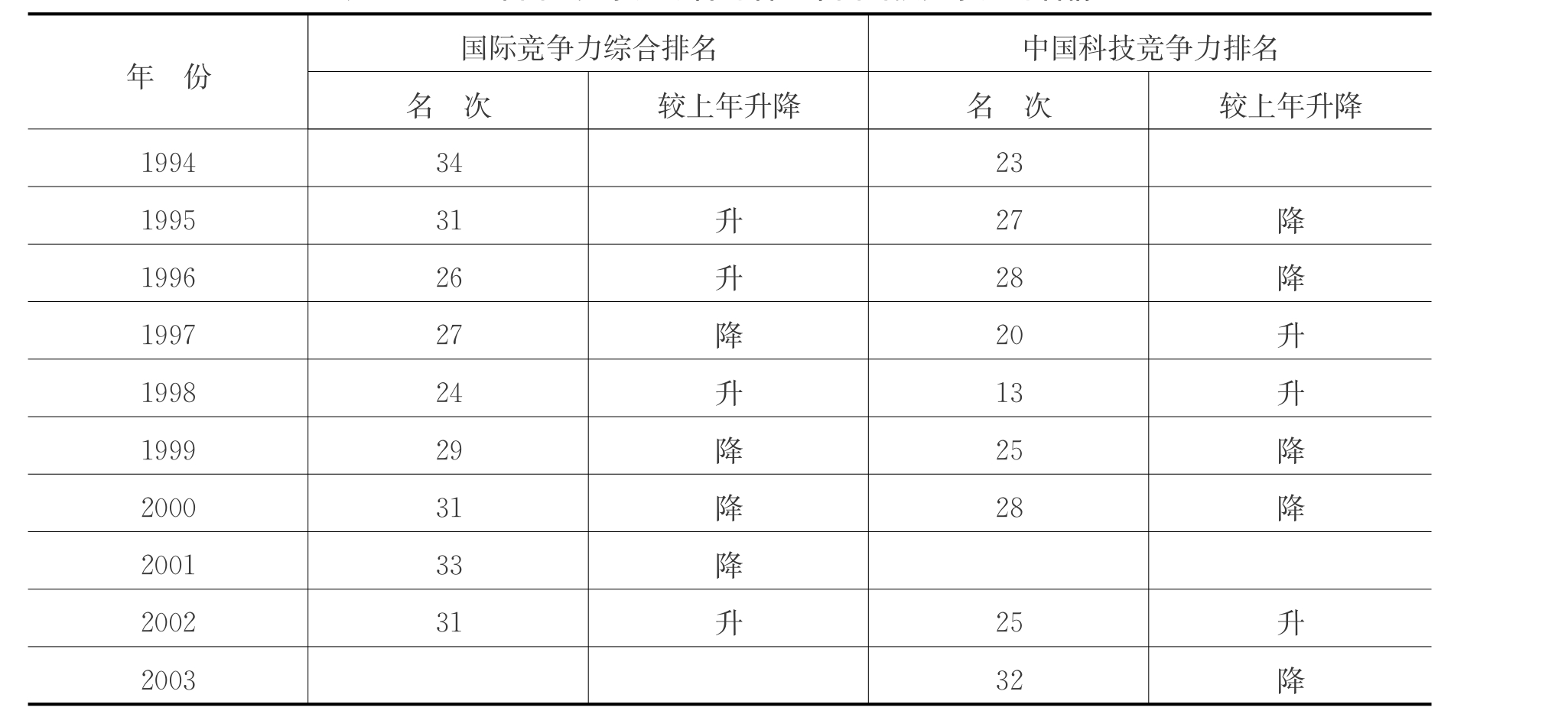

瑞士洛桑的国际管理开发研究院(IMD)自1986年以来每年都要发表《国际竞争力年度报告》(简称《洛桑报告》),对有关国家和地区的国际竞争力进行评比排序,中国内地自1994年开始,被正式列为评价对象。自1994年到2002年我国的国际竞争力和科技竞争力情况见表15.7:

表15.7 历年国际竞争力综合排名及中国科技竞争力排名情况

资料来源:根据李京文等《中国国际竞争力国际排名涨落分析》载《中国科技论坛》2001年第6期;《从世界排名看中国科技竞争力》载《新华月报》2003年第1期;中新网2003年11月12日材料编制。

虽然由于参评的国家和地区数量每年有所变化,(如2002年为49个国家,2003年为51个国家),评价的指标也常有变动,因此,表中的名次和升降都是相对的;但总体而言,中国国际竞争力和科技竞争力一直居世界中等或中等偏下水平,甚至有不断下降的趋势。中国科技部科技统计分析中心根据2003年《洛桑报告》基础上,选取了2001年以前有关“科技要素”全部评价指标,并适当增加2003年《洛桑报告》中“科学基础设施”和“技术基础设施”中的部分指标,形成了较为完善的科技竞争力评价指标体系,最后分析得出2003年,中国的科技竞争力在51个国家中排名第32位,在2000万人口以上的27个国家中排名第13位。也即是说,中国科技竞争力在世界处于中等偏下水平。(12)

关于中国科技实力的国际比较,笔者对一些统计数据进行了一番梳理并与一些学者的研究结论结合起来进行分析,发现有以下一些具体状况值得我们注意:

(1)中国科技人力资源的总量可观,但人均水平仍很低下,质量堪忧,配置不合理

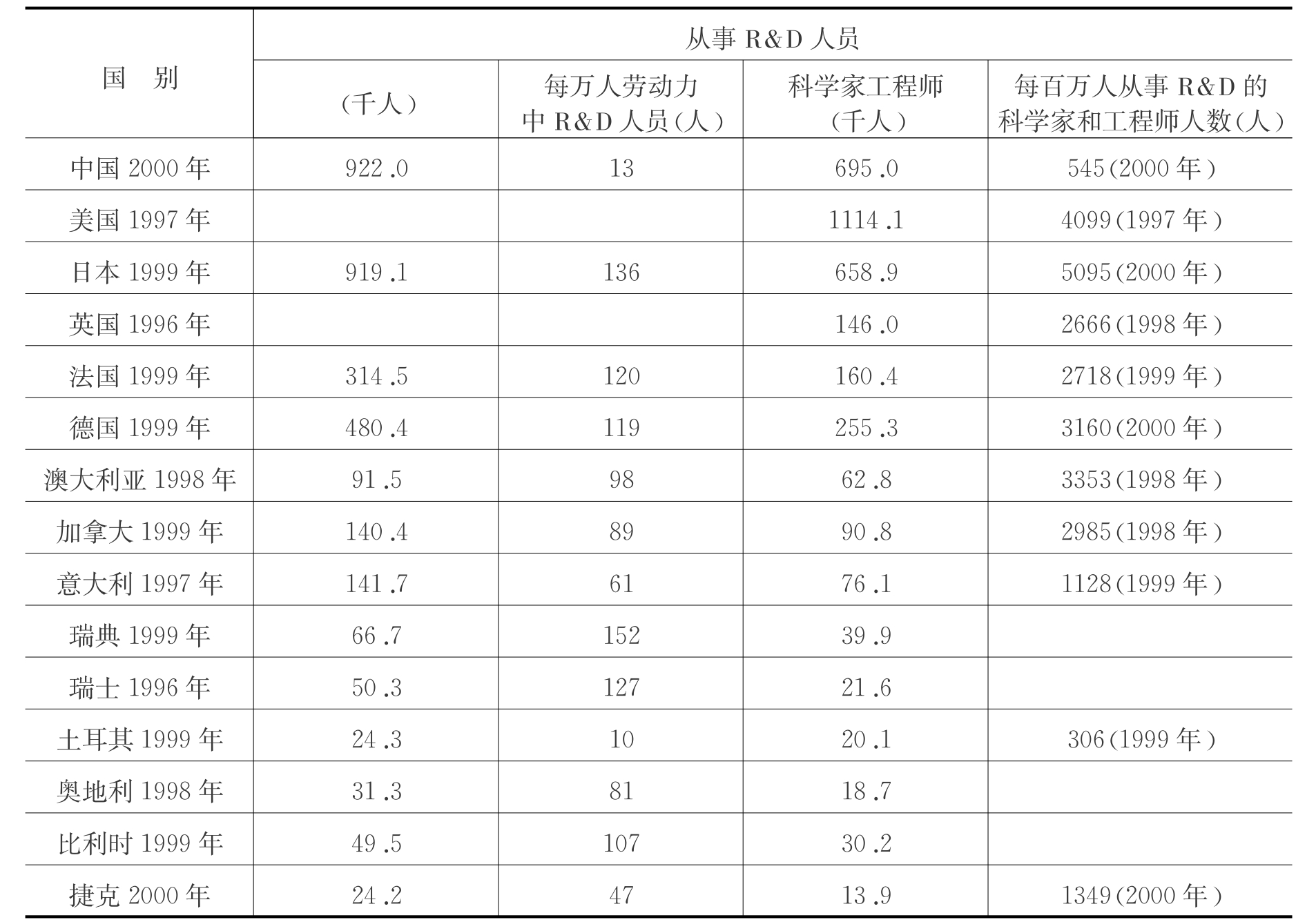

中国科技部科技统计分析中心根据2003年情况分析认为,目前中国科技投入与产出在数量上有明显优势,其中,科技人力总量排名在世界前5名,且有不断提高的趋势;2003年的科技研发经费投入总量及企业投入额均排名世界第7位,与1996年相比分别提高了12名和10名。中国这两项指标在世界的排名已经处于靠前的位置,对中国科技竞争力水平提高有着明显的促进作用。(13)根据《中国科技统计年鉴2002》和《国际统计年鉴2003》,我们制作了中国R&D活动人员国际比较统计表,见表15.8:

表15.8 中国R&D活动人员国际比较

资料来源:根据《中国科技统计年鉴2002》中国统计出版社2002年版,第438~439页;国家统计局:《国际统计年鉴2003》中国统计出版社2003年版,第342页;丁厚德:《中国科技运行论》清华大学出版社2001年版,第217页等材料编制。

从表15.8可以看到,在所列各国中,中国从事R&D的活动人员的总数达到922千人,排在世界前列,但是按每万人劳动力来计算,中国R&D人员仅13人。也即每万人劳动力中R&D人员几乎是最少的,仅略多于土耳其,是日本的1/10,处在以上国家的倒数第二位。从事R&D活动的科学家和工程师的总数上,中国仅次于美国,排在世界第二位,但每百万人从事R&D的科学家和工程师的人数仅545人,同样只是略多于土耳其,仅为日本的近1/10。而将从事R&D的科学家和工程师的人数按人口比例的指标来划分就更低了,世界各国分为四个档次,中国就排在第四档的靠后位置。(14)由此可见,我国科技人力资源总量可观,但占人口的比例很低。

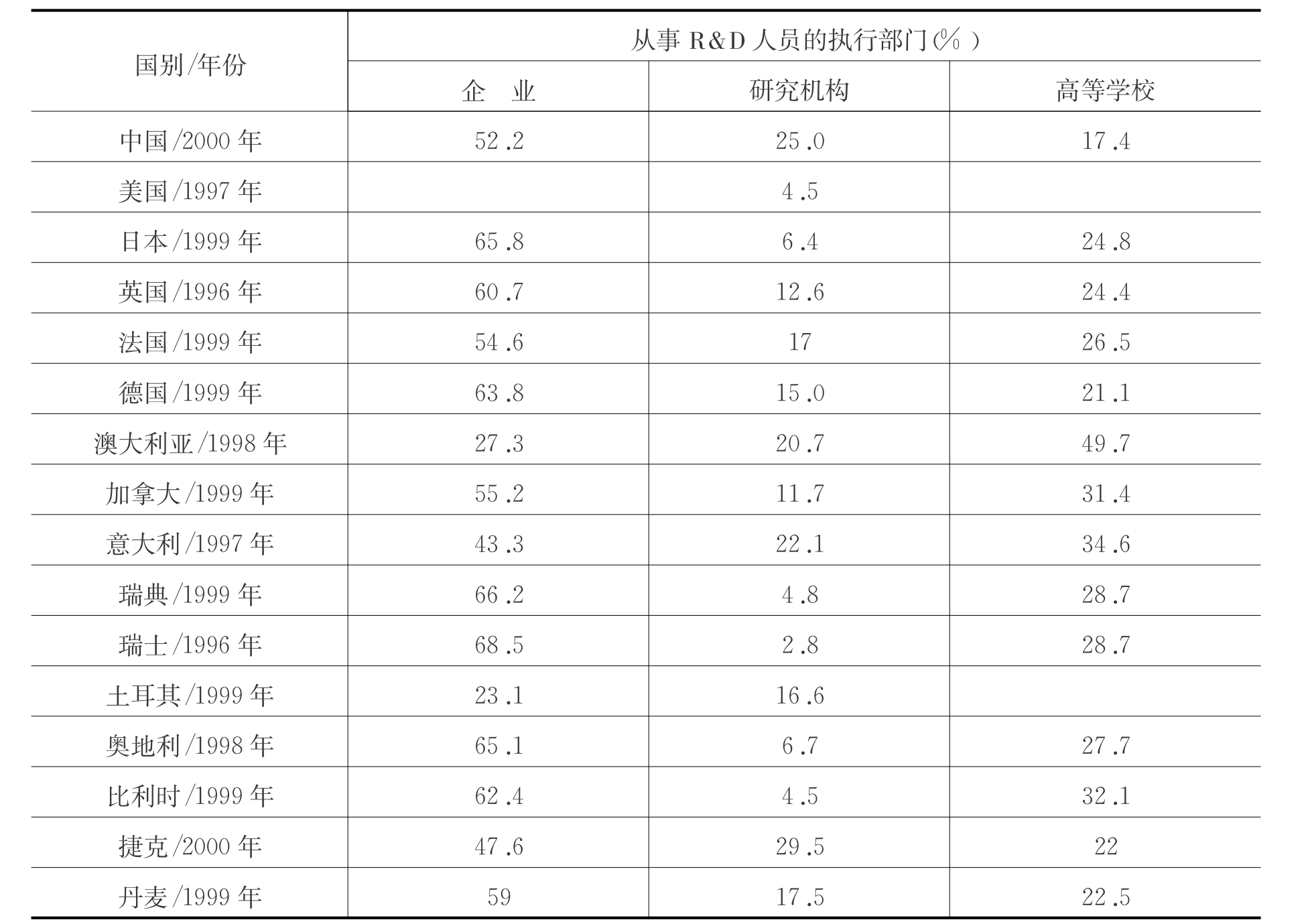

不仅如此,在科技人员配置上存在着很大的结构性矛盾。我们同样将以上国家R&D活动人员配置进行国际比较,得到以下结果。(见表15.9)

表15.9 中国R&D活动人员配置与国际比较

资料来源:根据《中国科技统计年鉴2002》中国统计出版社2002年版,第438~439页;丁厚德:《中国科技运行论》清华大学出版社2001年版,第217页材料编制。

从表15.9看出,从事R&D人员在执行部门的构成上不合理,与国际比较有相当大的差距。当时中国从事R&D活动人员在大中型企业中的数量占52.2%,虽然和以往比已有很大进步(1997年这一比例是49.5%),但与发达国家比,还有很大差距。而中国从事R&D活动人员在独立研究机构中的数量比例达到了25%,在以上所列各国中几乎是最多的,仅略低于捷克,再加上在高等院校中的数量还有17.4%,这两项相加将近一半。也即还有将近一半的科技人员和科研机构游离于企业之外。可见,早在1999年3月朱鎔基总理《政府工作报告》提出:“要改变我国大部分科技力量游离于企业和市场之外的局面”的局面仍未得到根本改变。

(2)科技经费投入上还存在比重小、强度低,落后于经济增长的情况

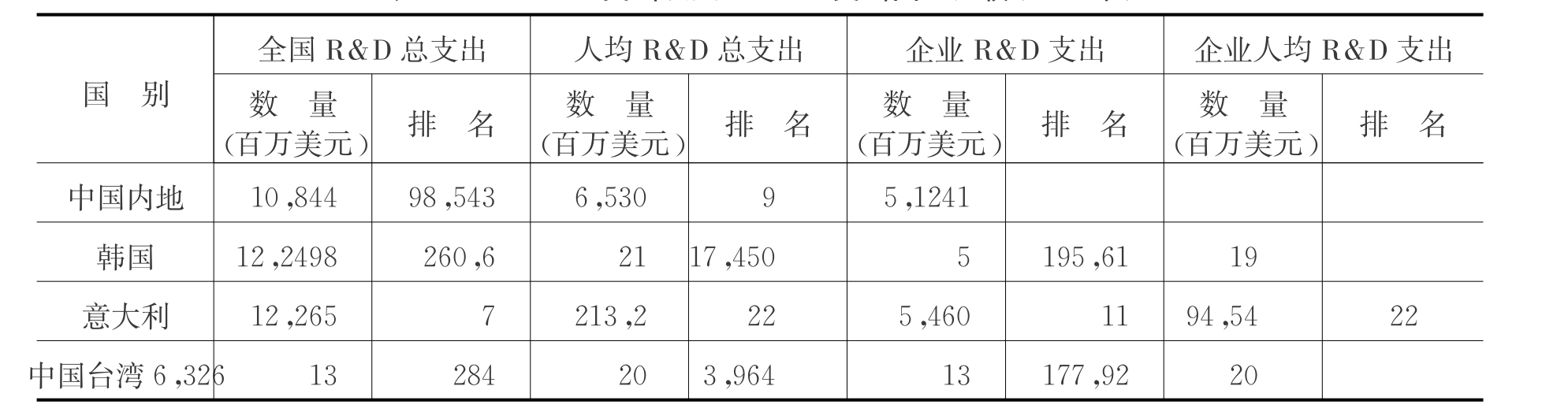

经费投入上,据2002年横向国际比较可见,与中国内地的“全国R&D总支出”地位在当时排名第9位,较为接近的有意大利、韩国、中国台湾等,分别是第7、8、13位,但这些国家和地区的“人均R&D支出”分别为第22、21、20位,都远远好于中国的第43位。企业R&D支出同样,韩国、意大利及中国台湾分别排在第5、11、13位,与中国内地接近,但其人均R&D支出都远好于中国内地,中国内地只排在41位,仅好于哥伦比亚、俄罗斯、泰国、印度和菲律宾。(15)(见表15.10)

表15.10 R&D支出及企业R&D支出国际比较(2002年)

资料来源:《从世界排名看中国科技竞争力》载《新华月报》2003年第1期。

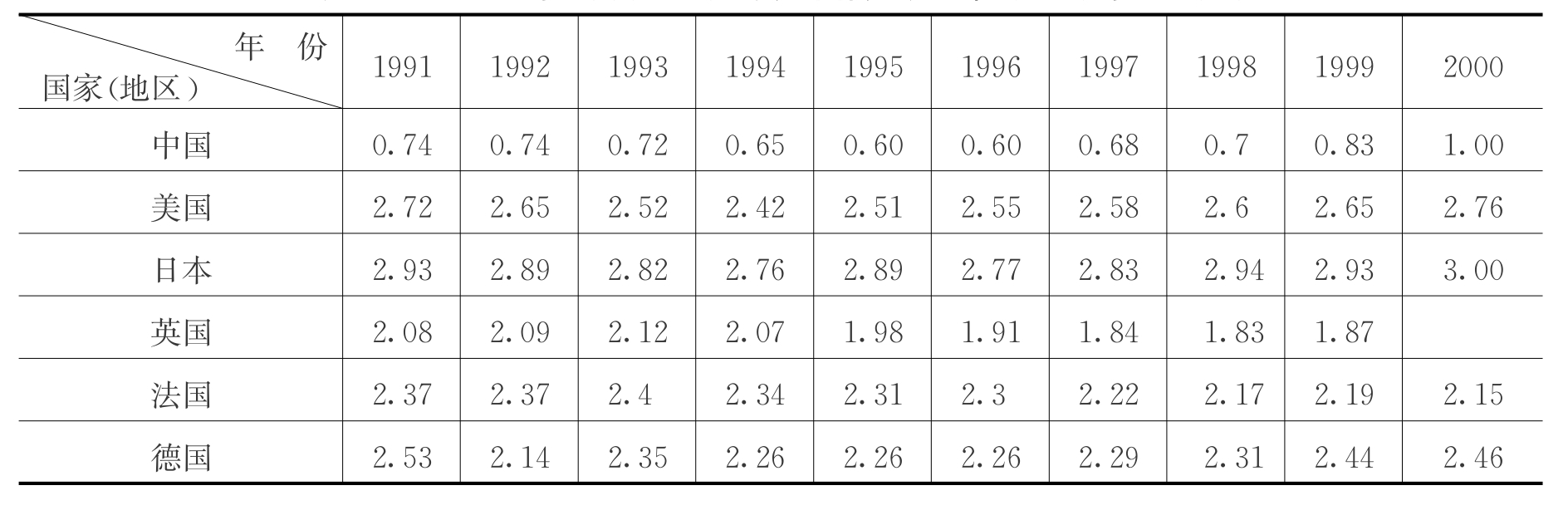

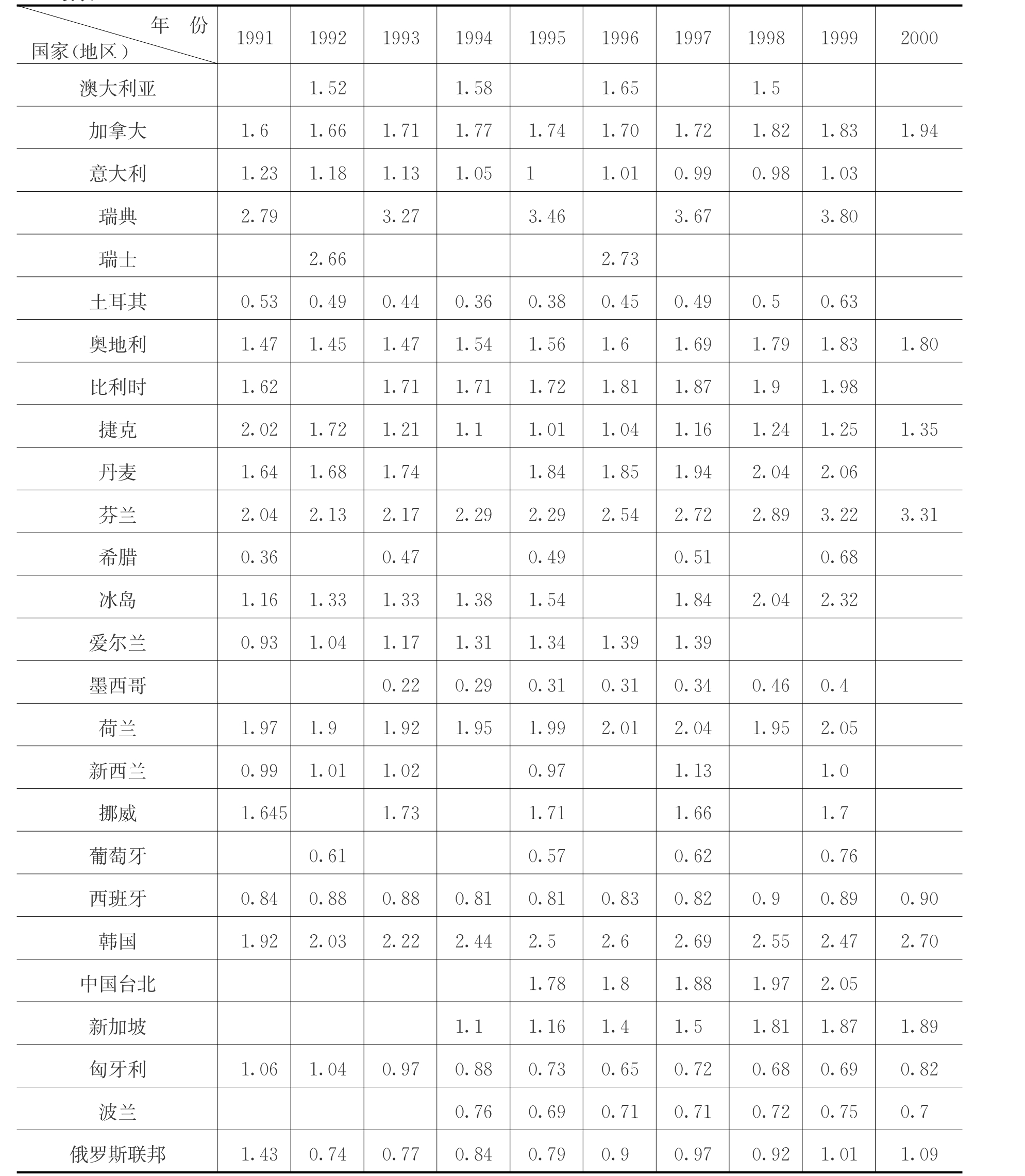

同时,尽管我国R&D总支出地位排名第9位,与意大利、韩国、中国台湾等接近。但是,R&D支出占GDP的比例却很低(见表15.11)。瑞典和芬兰这一比例都达到3%以上,瑞典更是自1993年以来一直达到3%以上,1999年以来更高达3.8%,日本、美国、法国、德国、冰岛、丹麦、荷兰、韩国、中国台湾等都在20世纪末的1999年达到2%~3%;欧盟、加拿大、中欧、新加坡等的这一比例为1.5%~2%。中国在20世纪90年代一直在1%以下,一直到2000年才达到1%,已是历史性的突破,2002年达到1.1%(见表15.6)。而全世界的平均水平早在1994年就达到1.44%(16)。特别值得注意的是韩国和中国台湾,其比例都高达2.47%和2.05%,充分表明了韩国以及中国台湾企业依靠发展科技跻身发达国家和地区之列的意图。

表15.11 研究与开发(R&D)经费占国内生产总值(GDP)的比重

续表15.11

资料来源:《中国科技统计年鉴2002》中国统计出版社2002年版,第436~437页;国家统计局:《国际统计年鉴2003》中国统计出版社2003年版,第341页。

(3)科技产出的效率还很低,创新能力还很薄弱

衡量科技产出的一个重要指标是科技论文的数量和质量。根据2002年《洛桑报告》,中国内地1997年科技论文数量为10,748篇,国际排名为12。中国科学技术信息研究所公布2002年度中国科技论文统计结果,按照国际论文数量排序,我国继去年上升至第6位后又前进一步,现居世界第5位。论文数量超过我国的4个国家为:美国、日本、英国和德国。国际论文数据取自三种国际上有影响力的检索工具:《科学引文索引》(SCI)、《工程索引》(EI)和《科学技术会议录索引》(ISTP)。据统计,2002年被SCI、EI、ISTP收录、在作者机构含有“中华人民共和国”的论文共77395篇,比2001年增加12869篇,增长率为19.9%。主要反映基础研究状况的SCI所收录的中国论文为40758篇,论文数排在美、英、日、德、法之后。反映工程科学研究状况的EI收录的中国论文为23224篇,按数量计算,仅排在美国之后居世界第二位。按ISTP统计,我国国际论文数为13413篇,排在世界第五位。纵观2002年中国科技论文的各项统计结果,可以看到中国科技论文的数量保持着上升的趋势。但我们必须看到,中国与世界科技强国之间还有很大差距。在国际竞争力评价中,我国科技竞争力仍处于中等偏下水平。即使根据SCI数据统计,中国各学科内发表的论文数和被引用次数大都在世界上排名靠前,但论文平均被引用率仍低于世界平均水平。(17)同时,虽然我国科技论文数量增长很快,国际地位排名中等偏上,但在世界范围的影响仍非常有限。按1999年数据,中国在地球科学、工程与材料科学、化学、生命科学、数理科学和信息科学等学科领域的论文数量分别占世界总量的1.2%、4.6%、1.6%、0.3%、3.7%和2.3%,远远低于美国、日本等发达国家。(18)

科技论文数量较多但质量还很低,这特别表现在中国科学家在世界最著名杂志上发表论文的数量还很少。有学者曾统计2000年各国在《科学》和《自然》《细胞》等最著名杂志上发表的论文情况,从中可看到中国的差距。《科学》:日本有71篇、中国是7篇、美国和英国最多;《自然》:德国发表205篇、日本105篇、瑞士62篇、澳大利亚49篇、瑞典35篇、奥地利17篇、中国7篇(包括3篇1~2页的短篇通讯)。因《自然》和《科学》有评论和新闻,《细胞》能比较准确反映研究情况。2000年《细胞》上美国有271篇(其中哈佛大学23)、德国23、日本16、瑞士8、奥地利6、瑞典4、澳大利亚2、意大利1、新加坡1、中国0。这个统计只限于各国单独完成的研究,合作研究除外。目前只找到中国在《细胞》上发表文章的所有年代有一篇单独的论文,中国有过合作研究在《细胞》发表。《细胞》的文章要求能完成较完整的课题,这也是中国需努力的。《自然》和《科学》每年各有约800篇研究论文,所以2000年中国在这些杂志的论文数量不到百分之一。90年代10年有40篇左右《自然》论文和20篇左右《科学》论文,也不到这些杂志同时期的1%。而且中国论文中偏短的多,学科局限也明显。如果以2001年的论文《自然》和《科学》数量算,中国刚过1%,但是如果加上《细胞》和《自然》的分科杂志,则又低于1%。在一般的好杂志,中国论文数量也不到1%。有些当代科学重要研究方面,中国还不到世界的1‰。比如,基因剔除技术是1988年以后世界常用的技术,迄今已经有7000多个基因被剔除,而除了台湾和香港剔除过少数几个基因以外,大陆还没有完全成功地进行基因剔除。三地加起来不到世界的1‰。(19)

诺贝尔科学奖更是表明一个国家科学影响力的重要参照系,它可以看出一个国家科技实力的高低。近些年来,美国人在物理、化学、医学、经济等学科中经常获诺贝尔奖,1986—2000年,全世界共有99人获诺贝尔科学奖(指物理、化学、生物医学奖),仅美国就占63名,占获奖总数的63.6%(20),充分证明它在科学史上的地位。从1901年诺贝尔奖首次颁奖到2000年,共有469人获诺贝尔科学奖。这其中有6位华人,他们是理论物理学家李政道、杨振宁、崔琦,实验物理学家丁肇中、朱棣文以及化学家李远哲。他们是全球华人的骄傲,但没有一位是属于中国内地科研机构,这已成为中国人心中的长远的痛。

评价科技产出的另一个重要指标是国民专利申请和批准情况。根据《国际统计年鉴2003》的统计,2000年中国专利权申请文件数量与发达国家相比有很大差距(见表15.12)。根据2002年《洛桑报告》(1999年数据),日本专利件数为133,960件(位居榜首),韩国为43,314件(排名第3),分别是中国内地的43倍和14倍。中国内地批准授予国民专利件数连续两年高速增长,这一方面表明,国民的创新能力在不断提高,同时也说明国民的知识产权保护意识在不断加强。“专利生产率”指标(1999年数据)考察的是授予国民的专利数与企业R&D人员之比,中国内地该项指标排名第36,这又表明中国企业R&D人员创新能力的国际竞争力和知识产权保护意识较弱。(21)

表15.12 专利权申请文件数量(2000年)

资料来源:《国际统计年鉴2003》中国统计出版社2003年版。

特别需要指出的是,科技投入与产出之间存在成本高而效率低的情况。著名国情研究专家胡鞍钢统计了1997年到2001年间国有机构发明专利授权量和政府拨款数额,并对其进行了比较。他发现,效率最低的是国有科研单位,平均每件发明专利支出在4200万元—7300万元之间;其次是大专院校,平均每件发明专利支出在1100万元—1900万元之间;效率较高的是大中型工业企业,平均每件发明专利的支出为300万元—1100万元。外资企业、外国人和非职务申请者并没有得到任何政府资助,但却提供了全国2/3的发明专利。这表明国有机构技术创新成本过高,政府科技拨款效率低下。(22)

总之,到21世纪初,中国科技竞争力部分要素在世界上已具有一定优势,但总体水平仍处于世界中等偏下水平。提高中国科技竞争力水平不能仅靠科技经费与人力数量的增加,科技发展的环境因素也是长期制约中国科技竞争力提高的因素,培养更具有市场竞争力的科技人才,提高中国企业科技创新能力,提高科技产出的效率,更是提高中国科技竞争力水平和科技实力中必须亟待解决的课题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。