一、“科玄之争”的世界性坐标

自中国进入近代以来,回首中国文化的基本走向,一直是在“传统文化”与“现代文化”这两种价值观的交汇激荡中展开的。其中,既交织着科学与哲学的冲突与融合,又交织着中西文化的冲突与融合。认识西方文化,中国人是从近代科学技术开始的,由重视和利用西洋的“器”、“技”再到“法度”——文化制度,走了一条漫长的、片面的道路。说其漫长,是指从1580年入华的意大利传教士罗坚明(Michel Ruggieri,1543—1607)开始,至1949年中华人民共和国成立,其间竟长达369年之久;道其片面,是指仅从科学技术方面认识西方的先进,直到维新变法后才对西方有一个模糊的整体认识。而这一认识,仍然是以科学为主线来认识西方的文化。——这也是唯科学主义、科学万能论在近现代中国泛滥的滥觞。面对西方文化的挑战,如何克服民族文化危机,建立新的社会文化实践范式,以实现中华民族文化主体意识的真正觉醒和社会的全面进步,这一价值取向一直萦绕于国人的心头,历经世纪沧桑而不衰。

20世纪初期的中国,伴随着“五四”文化运动的深入,西方各种文化思潮涌入中国。在新旧思想文化观念的碰撞中,国人在探索着中国文化的现代出路。在这种文化求索中,西方现代文明成为我们一个重要的参考坐标,进化论、实用主义、马克思主义等思潮成了当时人们省察中国文化传统的重要思想资源。在当时的思想交锋中,“科玄之争”的论战(又称“科学与人生观之争”)成为“五四”之后中国思想文化界引人注目的“风景线”。以张君劢、梁启超为代表的“玄学派”宣扬人生观,反对科学主义;另一方则是以丁文江(字在君,1887—1936)、胡适为代表的“科学派”,宣扬科学方法万能论,认为科学可以改变人生观。这场直接肇端于清华大学的“科玄之争”,尽管是集中在“学理”层面展开的,而且历时也很短暂,然而它作为一种文化象征,预示了20世纪乃至今天中国文化实践与发展的基本问题:中华民族本位文化应如何与西方现代文化相对接,从而实现民族传统文化的现代转换与升华?

也许,将这场“科玄之争”放在当时的世界现状和20世纪人类对科学技术的价值反思的参照系中予以考察评价,我们才能捕捉到它的历史文化价值和当今的大启示。

首先,我们来看这一时期的世界现状吧!

第一次世界大战给人类以巨大的精神震撼,让人类重新反思科学的应用。

在第一次世界大战中,氯气就被人悄悄地投入了战场,直接参与了一场空前的屠杀,造成了人类史上第一次大规模的化学战。1915年4月22日上午,比利时伊普尔前线阵地上,英法联军看到德军阵地上突然出现黄绿色烟雾。当烟雾迎面扑来时,英法联军官兵个个都吓呆了,紧接着一种难以忍受的强烈刺激性怪味熏得英法官兵死去活来,先是打喷嚏、咳嗽,流泪不止,后来就觉得窒息了,像是掉进了大闷罐中一般。不一会儿,英法官兵一个个抽搐倒地。那些第二线的部队见此情景,纷纷丢下武器,爬上战壕,争先恐后地往后跑了。跟在黄色烟雾后面的德国步兵,没放一枪一炮就顺利突破了英法联军的第一道阵地,把整个战线向前推进了4公里,夺回了失去的一些重要制高点。在这次毒气袭击中,英法联军有1.5万人中毒,至少有5000人死亡,人类第一次“见识”了化学武器的恐怖。

坦克的发明和使用也是在第一次世界大战中。1916年,在索姆河战役中英军首次使用了这种移动的钢铁堡垒。1916年9月15日凌晨,大雾笼罩索姆河畔,德军士兵正在酣睡之中。然而,睡梦中的德军士兵突然被“轰轰隆隆”的巨大响声惊醒。原来,英军的32辆Ⅰ型坦克趁着茫茫大雾,轰隆隆地开进德军所在阵地。沉睡中的德军被坦克的开进声惊醒后,即刻被眼前的庞然大物惊呆了。只见它们横冲直撞,壕沟、铁丝网对这些怪物毫不起作用。慌乱中的德军士兵抓起枪来猛烈扫射,只听见子弹“嗖嗖”地响,但是,这些钢铁怪物却刀枪不入,反而更加凶猛地向前开进。见此情景,德军士兵顿时乱作一团,有的丢下枪就跑,有的边跑边开枪射击,没来得及跑开的,成了怪物履带下的一堆肉泥。转眼间,德军便溃不成军,横尸遍野,坚守几天的战线整个崩溃。这是坦克诞生后,首次使用于战场的情景,也是世界上第一支坦克部队首次取得的胜利。

1903年12月17日,世界上第一架有动力的飞机诞生了。当设计、制造和试飞者莱特兄弟沉浸在巨大的喜悦之中时,他们决想不到一种新的战争武器将由此问世。第一次世界大战爆发后,这个“会飞的机器”逐渐被派上了用场。先是用于侦察,为陆军部队作耳目;继而装上机枪,专门进行空中格斗;后来又带上炸弹,去轰炸敌方的地面阵地;此外,有的飞机专门执行对地面部队攻击的任务。在大战的硝烟中,飞机就这样和战争结下了不解之缘。

图4‐1 索姆河战役中的英军坦克

由于人类的大多数科学发明首先应用于战争,难怪有人认为,科学技术是恶魔。难怪舍勒(Max Scheler,1874—1928)在其《知识诸形式与社会》一书中指出:

即使科学完成以后,人作为一个精神的存在仍然是绝对空虚的。事实上他将陷入与古代人相似的野蛮状态中……而得到科学支持的野蛮状态是所有能令人想像的野蛮状态中最令人惊骇的。

如果究其恶魔化的根源,不难发现正是由于我们的社会已由“小科学时代”转向了“大科学时代”所引致的。“大科学时代”主要的特征是:国家出面,组织大量的资源和人员进行研究和发明。基于自身国家安全的考虑,大量的研究成果首先应用于军事,然后再向民用转移。在第一次世界大战中由于各种新式武器的使用,使得交战双方伤亡的人数刷新了人类历史记录。以著名的凡尔登战役和索姆河战役为例。凡尔登战役是典型的阵地战、消耗战,法军损失54.3万人,德军损失43.3万人。由于伤亡惨重,凡尔登战场被称为“绞肉机”、“屠场”和“地狱”。而索姆河战役,更是惨烈,双方伤亡高达近133万人,其中英军45万余人,法军34万余人,德军53.8万人。

其次,让我们再来看看近一个世纪来学者们对科学技术的价值反思。

科学技术到底要不要为发生的这些悲剧负责呢?传统观点认为:科学技术不应该对此负任何责任。以休谟为代表的传统哲学家的观点构成他们的学理依据,休谟认为事实和价值分属两个不同的领域,二者泾渭分明,没有可以逾越的逻辑桥梁。科学技术是客观事实的中性知识,价值是主观人为的规范判断。科学技术与价值不搭界,是价值中性(value neutrality)或价值无涉(value‐free)的。所以,“一战”的悲剧当然不是科学技术的过错,科学技术正像一把菜刀,人可以用来切菜,但同样可以用来伤人。难道因为菜刀可以伤人,就认为菜刀是有罪的吗?同时,传统观点会据此来嘲笑近代的“浮德运动”。“浮德运动”,是指在西方工业革命时期,工人们捣毁机器,认为机器抢了他们的饭碗。

图4‐2 凡尔登战役中阵亡者墓地

对于传统观点所嘲笑的“浮德运动”,我们却认为有其合理性,只是认识的深度不够,才没有看到事物的本质。因为工人们看到了机器导致他们丢掉饭碗这个表象,如果他们再深入思考下去,就会发现机器出现的背后是科学技术的发展,科学技术才是他们丢掉饭碗的“罪魁祸首”,因为科学技术的发展改变了生产方式——机器化大生产的出现,最终导致工人们失去饭碗。

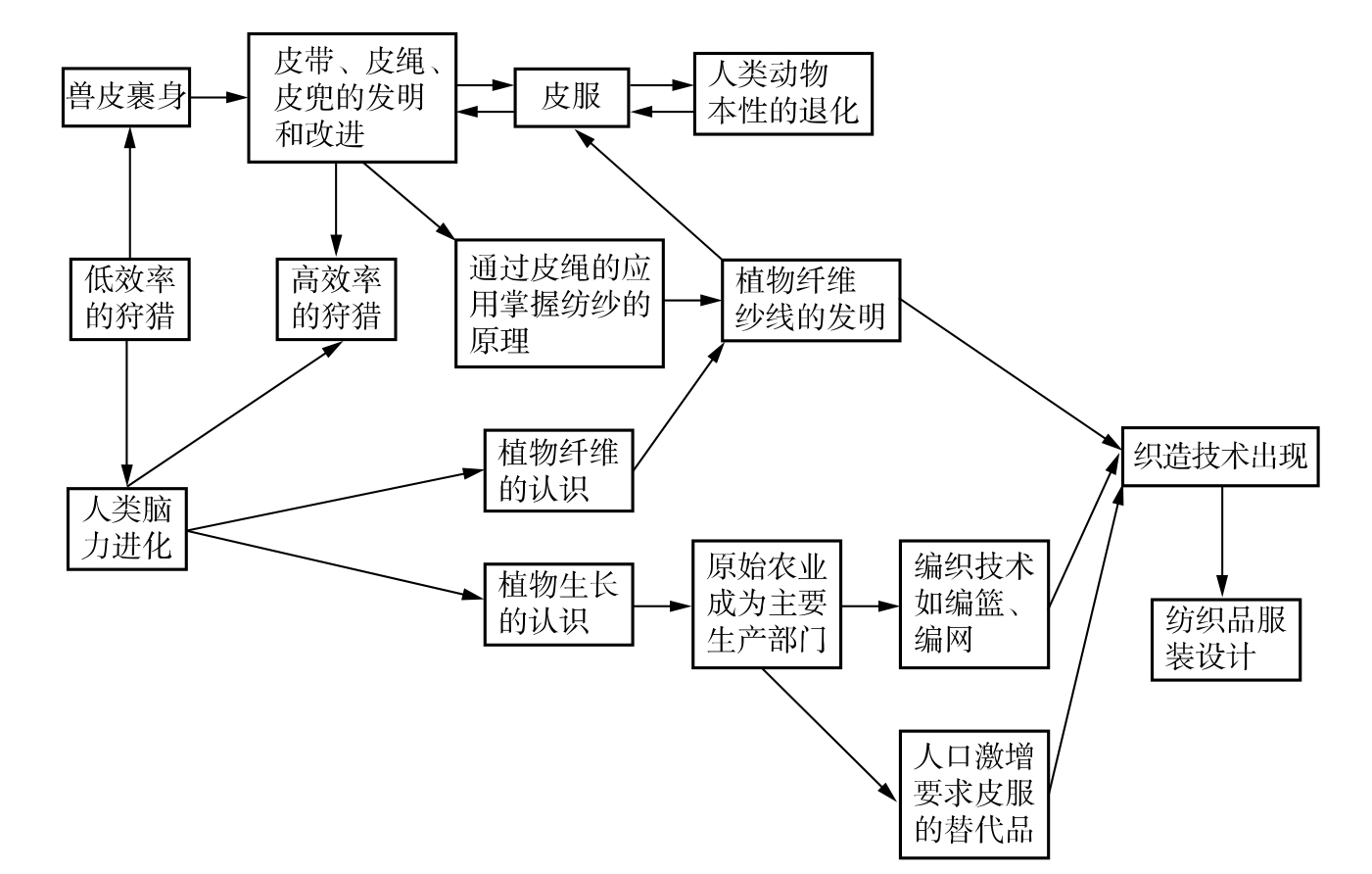

关于传统的科学技术价值无涉原则的观点,更是令人困惑。“技术”在从猿人到人的进化中就起着关键的作用。以原始纺织技术的起源为例,足以说明打猎和原始服饰技术的出现促进了人的进化。人类学告诉我们,人类每一次技术上的进步都是以人类的动物本能的退化为代价的。猿人如果没有打猎这门技术,那它们永远都是动物,不可能进化成为人。一方面,打猎这门技术使猿人的脑容量增大,越来越聪明;另一方面,打猎促成了原始服饰和狩猎工具的改进,这样使猿人出现了猎取猎物多、猎场范围大的高效率打猎活动。大量高蛋白食物的获取,使猿人因此更聪明了。在“高效率打猎←→脑容量增大”和“服饰的‘高’需求←→动物本能的退化”这两个良性互动的作用下,猿人逐渐地进化成人。可以这样说,打猎、原始皮服可能是从猿人到人进化过程中不可或缺的一个进化环节。[1]从人类进化史来看,技术是人类产生和存在的方式,人的产生本身就是由技术引致的,难道我们能说技术的价值无涉吗?另外,虽然科学(早期是科学思想)大大晚于技术的出现。然而,一方面,近代先进的技术不是由近现代科学引致而出的吗?另一方面,近现代科学与技术密切联系,不分彼此,不是有“观察中渗透着理论”吗?何尝不是“技术中隐含着科学”呢?难道,能说近现代科学技术的价值无涉吗?

图4‐3 原始纺织技术和人的进化、发展

正是基于现代科学技术的误用和恶用,特别是第一次世界大战,人们亲历了科学技术在战争中带来的空前灾难,西方思想文化界开始了一场以反思“科技理性”为主旨的人文主义运动。在某种意义上说,第一次世界大战宣告了“科学技术价值中性”、“科学技术万能论”的神话不攻自破。它促使人们在更高的层面上去反思科学的价值和地位。

美国学者马文·佩里(Marvin Perry)在其主编的《西方文明史》一书中说:

大战给许多人留下的是绵绵不断的痛苦——西方文明已失去了它的活力,陷入了一个崩溃瓦解的低谷。……无疑,任何能允许如此毫无意义的大屠杀持续四年之久的文明已经表明它走向衰败。[2]

欧洲许多人因之对西方文明失去了信心,“西方没落”、“上帝死了”……悲观的论调四起,弥漫欧洲大陆。与此同时,出现了“理性的危机”。人们发现,“欧洲释放出来的科学和技术的威力似乎是他们不能控制的,而他们对欧洲文明所创造的稳定与安全的信仰,也只不过是幻想而已。对于理性将要驱走残存的黑暗,消除愚昧与不公正并引导社会持续前进的希望也都落了空。欧洲的知识分子觉得他们是生活在一个‘破碎的世界’中”。

所谓“破碎的世界”,就是韦伯所谓的“理性具有的可怕的两面性”:它一方面带来了科学和经济生活中的辉煌成就,但与此同时,它又无情地铲除了数世纪以来的传统,将深入人心的宗教信仰斥为迷信,视人类情感为无益,“因而使生命丧失精神追求”,“世界失去魅力”,“使生命毫无意义”。人们在藉理性征服自然的同时,其主体性也发生了异化,成为了理性的奴隶。因之,人感到了孤独,又出现了“人的危机”。因此,自19世纪末以来欧洲便陷入衰微的理性主义,且一步又一步地衰堕了。

其实,法国著名科学家、科学哲学家庞加莱早在《科学的价值》一书(1905)、迪昂(Pirre‐Maurice‐Marie Duhem,1861—1916)也在《物理学理论的价值》一文(1908)中,就讨论了科学的认知价值和精神价值。庞加莱和皮尔逊(Karl Pear‐son,1857—1936,英国)详细论证了科学是真、善、美三位一体的统一体,尤其是皮尔逊在其科学哲学名著《科学的规范》(1892)中,深入分析了科学精神(spirit of science,scientific spirit)或科学的心智框架即科学心态(scientific frame of mind)对于培养健全的公民的意义。可见,早在中国“科玄之争”20年前,在“一战”没有爆发前,西方学术界甚至科学界内部就对“科学主义”、“科学万能论”进行了批判,只是当时并没有引起广泛的关注与反应而已。

第二次世界大战后,西方出现形形色色的左派,普遍对科技进步的价值产生失望,如法兰克福学派的代表马尔库塞(Herbert Marcuse,1898—1979)就指出,现代化的工业设备及高效率的生产,剥夺了人的独立思想、自主性,使人成为“单向度的人”。

哈贝马斯(Jürgen Habermas,1929— ,德国)也指出:

科学与技术在今天不仅构成第一位的生产力,而且也成了统治合法性的基础;也就是说,现代社会铸就了一种新型的、以科学为偶像的技术统治论的意识形态。[3]

每每谈到科学、技术的危害,其实说到底还是人害。以人文关怀为终极关怀的科学、技术会有害吗?科学、技术从来不曾主动异化过,科学、技术只是被人类中心主义的思想所利用,从而被引致异化。人类自身出了问题,却怪罪于科学与技术。当然,科学的认识、技术的应用能力都存在于人类的肉体之中,简直可以说是二位一体,但如果人类不是经济、社会、文化等的复合体,纯洁的“科学人”、“技术人”会异化吗?科学(包括科学思想)追求理性,技术追求实用,这有错吗?如果没有两者的存在,人类会如此文明吗?不成熟的科学理论、技术为自大的人所利用,那还能指望他们能做什么好事呢!我们认为,首先是人类自身的社会异化,才带来科学技术的“被异化”。

任何事物都是两分的,不可能十全十美。如果没有残缺,就不会有美。普罗米修斯盗取的“神火”,不是既给人类带来了光明、熟食,但也带来了可怕的火灾吗?潘多拉的魔盒,不是既给人类带来了恐怖的罪恶,也带来了一个信仰——“希望”吗?科学、技术,正是在这残缺中显得越发美丽。同时,这种残缺何尝不说明科学技术与人文关怀间的断层。由此,我们不禁想起先秦时期杂家的“内法外儒,兼取各家”,取他家之长,补己之短!科学、技术和人文何尝不需要融合与互相宽容呢?科学与技术的进取精神,不是恰好弥合了人文中弥散的“不思进取”和冥想的心理态度吗?人文中的冥想与反思,甚至“争吵”行为,不正可为科学、技术的走向指明方向吗?

此外,我们还需要厘清科学与技术的指向。正是因为科学指导人类不断深入地认识宇宙、自然,才能最终真正认识自我,所以科学研究是不能有禁区的。如果维萨留斯(Andreas Vesalius,1514—1564)不越天主教不许解剖人体的禁令,会对盖伦的“三灵气”说发起挑战吗?此后难道会有他的学生塞尔维特肺循环的发现吗?如果没有哥白尼大胆地怀疑托勒密的“地心说”,就不会有当代天文学的产生。诸如此类的例子很多。由此可见,科学研究并不能有禁区,这是科学的指向和目的决定的。但技术应用要有限制,因为技术的指向就是为人类生产、生活服务。我们每每所论述到的科学和技术之害,就是源于滥用技术。塑料作为一种化工产品,有着其优势,将塑料产品大量用于日常生活,虽然给人类带来了巨大的方便,给企业带来了巨大的利润,但却造成了“白色污染”。如果人们在大规模应用塑料时多考虑一下它的危害,不将其大规模应用于人类的日常生活,现今可能不会有所谓的“白色污染”。看来,技术应用还是应该多加实验和限制的,毕竟一项技术的危害具有一定的滞后性。我们应该多做实验,多检查技术发明,才可做到未雨绸缪、妥善应用。

科学史学之父乔治·萨顿说得好:

一部科学史,在很大程度上就是一部工具史,这些工具——无论有形或无形——由一系列人物创造出来,以解决他们遇到的某些问题。[4]

正如乔治·萨顿所言,科学、技术是用来解决问题的,并不是用来制造问题的。但应用它的结果好坏,还是取决于人类自身的人文关怀程度。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。