奥地利音乐家马勒(1860~1911)所作的《D小调第三交响曲》是古典交响曲中最长的一曲。该曲创作于1895与1896年的夏季,是讽刺与感情的特殊混合物。因为马勒在创作第三交响曲期间,曾与一位名叫娜塔丽·鲍雅·里希纳的中提琴手成为要好的朋友。创作过程当中,马勒没有透露创作内容给公众,反而透露予鲍雅·里希纳。由此可见她对马勒第三交响曲有着极深远的影响。

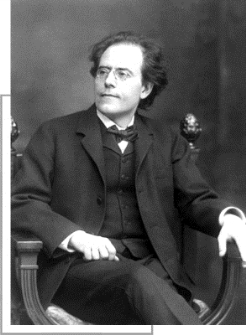

马 勒

马勒说:“这部作品实际上是反映了整个世界,在这上面,人不过是一件乐器,宇宙本身用这件乐器在演奏。”马勒自称此作为“怪物”。首先是因为作品时间出奇的长,仅第一乐章就历时45分钟,远远超过了贝多芬第五交响曲的全部;其次是感情上的异乎寻常的对比。马勒的第三交响曲共分六个乐章,打破了“四乐章”的常规。第一乐章作为全曲的第一段落,其余五乐章作为第二段落。第四乐章有女低音独唱,第五乐章以童声合唱开始,童声摹仿着快乐的钟声“叮咚、叮咚”,女声合唱继之而起,唱出“受苦难的孩子们行乞之歌”。六个乐章演奏完成约需要1小时34分钟。

此交响曲由于乐段极广及其人物、构造相差异之缘故,跟交响曲极不相似,然而又在马勒众多作品当中独树一帜。以“跟该首交响曲一样概念奇异”见称的首段乐章,描绘出原始时期牧神苏醒为引子,堪称19世纪最长奏鸣曲式单一乐章;该处又有一个极美妙的次中音长号所形成之清晰音节,并于后期形成;由此处开始(包括明显地出现之长度),每处都出现创新的地方。

然而在终结部分,马勒却在此揭示了他天才的身份以示混淆心灵。此段富有建设性的地方,莫过于半音阶的洪亮的弦乐部分所形成的清新愉快乐章。其后的结束位置,也同时出现富有情感及点到即止的乐段,并以不断重复的D大调及连续敲响定音鼓作结。

第三号交响曲虽然阵容庞大而且演奏时间极长,但近年却吸引不少顶级乐团尝试征服这首乐曲,现在现场演奏机会比起20世纪前期及中期更多。另外由于马勒曾于第二号交响曲的第一乐章结尾处标示“需休息五分钟”,因此曾经有一些现场版本同样于第一乐章后加插短暂的中场休息,不过现在多为一气呵成地演奏,或只作很短暂的休息。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。