我们需要细化现有《课程标准》,才能更切实地指导我们的过程化写作课程实施。

依据《上海市中小学语文课程标准》和我所在学校的语文学科课程计划,我和我的同事们尝试制定符合学校教学实际情况的学科课程实施纲要。在国家课程标准校本化的过程中,我们重点关注了写作课程目标的内容能力要求和目标的可操作性。

细化课标的方法和步骤是:目标分级,即以国家语文课程标准为本,依据教材,结合《语文学科教学基本要求》,通过对课程内容写作部分的明细化具体化,制定校本化的写作课程纲要,再由教师根据学情及教材具体内容制定单元(课时)教学目标。(如图1.1所示)

图1.1 卢湾高中细化课标流程图

在这一流程中,我们重点关注的是写作知识内容的明细化,写作能力要求的层级化和写作行为的可操作化。

1.写作知识内容的明细化

由于语文教材是“阅读写作”合编制,写作的课程内容不甚明确,所以,对课程标准写作内容的明晰化、具体化就显得尤为重要。写作课程内容不仅包括写作知识和技能,还包括写作方法和思维方法。通过研究国家《课程标准》、相关教材及资料,我们梳理出了高中语文写作课程的主要内容,并把它有序地分解到各个年级。

例如“生动地叙述”可以分解为几个写作知识分别进行练习掌握[14]:

(1)制造悬念:在作品的某一部分故意设置疑团,引起读者对人物命运、矛盾冲突的关注,使其产生急切期待、欲知后事的心理。

(2)铺设误会:利用时间、地点、人物因素,故意造成人物之间的误解,为行为推波助澜,丰富情节的戏剧性。

(3)着力突转:故事情节不是按常理发展,而是陡遇情理中的“意外”,转向另一方面。

(4)抑扬结合:常见的有欲扬先抑和欲抑先扬两种:“抑”是蓄势,“扬”是兴波。

(5)虚实相生:正面直接地写叫实写,侧面间接地写叫虚写。以实带虚,虚中见实,相辅相成,丰富内涵。

(6)设计巧合:是指让两个或两个以上的事物碰巧相遇或相合,使矛盾骤起或突然得到解决,从而产生文势起伏曲折的写作方法。

每个知识点都可以结合实例安排训练,学生就能掌握“生动的叙述”这一训练目标。

2.写作能力要求的层级化

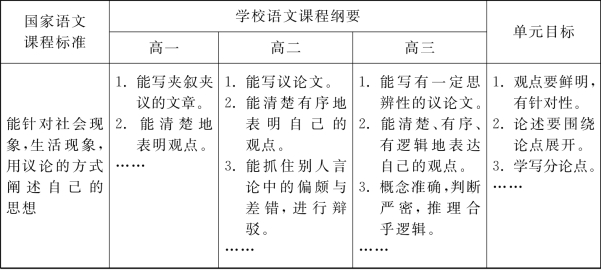

《卢湾高中语文写作课程纲要》,结构上采用“年级+领域(主题)+内容(能力)要求”格式,分年级落实知识能力要求,并使之体现出层级性。比如“写作·议论文·论点”部分,高一的要求是,“能写夹叙夹议的文章,清晰地表达自己的观点”;高二是“能写议论文,能清晰、有序地表达自己的观点”;高三是“能写有一定思辨性的议论文,能清晰、有序、有逻辑地表达自己的观点。”(如图1.2所示)

图1.2 卢湾高中能力点“写作·议论文·论点”层级图

3.写作行为的可操作化

我们努力使写作具体化,可操作化。比如,就学生学习“报告”这一文体,我们作了如下操作说明:

(1)构建文章内容,建立个人风格,激发读者的兴趣。

(2)把握好贯穿全文、传达主题思想的基本主线。

(3)构建一个与特定目的、读者、上下文相适应的基本框架。

(4)包含恰当的事实与细节。

(5)运用一系列适合的写作技巧,诸如提供事实和细节,描述或分析主题,叙述相关轶事,比较、对照、指出并说明其优越性和不足之处,发表主张或意见,提供某一特定情节来予以说明。

(6)使文章的结尾有意义。

这些补充力求具体,且操作性较强。

为便于操作,我们还尽可能选用可观测的外显性动词来陈述目标。比如“说出”、“辨别”、“举例”等。我们还用行为条件情境化的方式来增加可操作性,以期更好地落实三维目标中的“过程与方法”。比如,在学习写“内容提要”这一实用文时,我们建议学生“使用标题、目录、词汇、索引学习查找资料”。

写作行为一旦可操作化,教师的过程性指导的意义就显现出来。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。