1.课例呈现

(原文节录)

如何写诗[4][ ]

(一)准备活动

调查:你赞同还是不赞同?

●如果没有押韵,就不是一首真正的诗?

●所有的歌词都是诗。

●诗歌是表达人的情感的。

●隐喻是用来比较两个并不相似的东西。

●大多数的诗歌是艰涩难懂的。

●诗是完全主观的东西,每个人都可以从诗中读出不同的东西。

(二)明确标准

1.请推荐一首你最喜欢的诗歌,古今中外均可。

2.在小组中交流你推荐的诗歌,挑选出你认为最好的诗,并试着把你的评价标准填写在下表中。

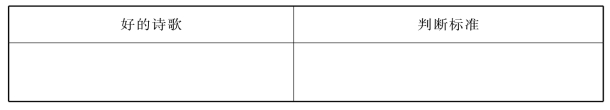

表一 初步评价

3.将不同小组推荐的诗歌交换着欣赏,评出两首你认为写得最好的诗歌,并修正上表。

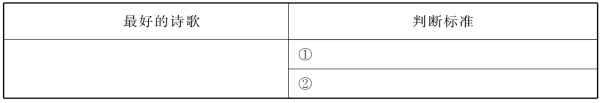

表二 调整后的评价

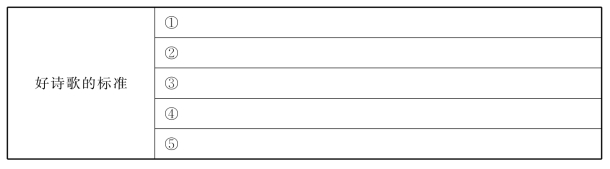

4.班级讨论“好的诗歌”的5条标准。

①这些标准是被多数同学认可的。

②用这些标准能够衡量出好的诗歌。

③这些标准简练实用。

表三 大家认可的标准

(三)构思写作活动

1.从“树”、“眺望”、“爱情”三个话题中任选一个,写一首诗。可以按照以下步骤:

●用4句话描述一下它在你眼中或心中树的形象。尽量结构相同。可以用以下格式:

她有……

她是……

然后读给你周围的同学听。听听他们的意见。

●把这几句话改成押韵的句子。

●把这个话题词放在中间或结尾,再从另外的角度写几句相关的话。

●写2句最能表达你对树的情感或思考的句子。

●如果你愿意,也可以选择另外的意象来衬托你的树。

●可以将你刚才写的句子换一种方式表达,比如更含蓄,或更形象,或变换句式。甚至,你可以将你最得意的那句话反复出现。

●看看你最喜欢的那首诗中的某一点,也可以运用到你的诗歌创作中。

●可通过分行、押韵、节奏等手段,使你的诗读上去更有韵律美。

(提供学生诗歌创作的原稿《树》及修改稿《榕树》)

2.小组交流,选出比较精彩的诗歌或诗句,并抄写在黑板上。

3.大家议一议,看看这些诗(或诗句)好在什么地方,还有哪些地方可以修改。

(四)修改交流

1.自评:使用以下标准来评估你创作的诗歌:

A.你的诗歌能表达自己的情感体验或一种情绪吗?

B.你选择的意象能否传递你的情绪或情感?

C.诗歌读起来是否朗朗上口?

D.你的诗歌是否能引起别人的共鸣?

2.互评:使用以下标准来评价同学的诗歌:

A.你被这首诗歌打动吗?什么地方最打动你?

B.你觉得这首诗歌有诗味吗?

C.你觉得这首诗歌引发了你的某种联想或想象吗?

3.反复推敲,再次修改习作,并进行文字的校订。

4.把你的诗歌上传到班级博客上,并欣赏其他同学的诗歌,至少点评3个。

5.班级举行一个诗歌朗诵会,大家吟诵自己创作的诗歌。

附:学生创作《树》一稿

我看到一棵树

也许是两棵树

我不知道

只看到盘根错节

有时,紧紧缠绕

有时,相对而望

一如,生命中的偶遇

一如,生命中的相望

一如,生命中的相守

耸入云天

我看不到它们的结局

也许,是在天堂的聚会

学生创作二稿:《榕树》

我看到一棵树

也许是两棵树

有时,紧紧缠绕

有时,相对而望

他的根盘住大地

犹如卧龙沉睡

她的根缠绕其上

宛若婀娜少女的裙摆

生命在此相遇

她的枝摇摇曳曳

宛如少女小蛮杨柳腰

他的枝苍劲有力

尽力向她伸展

生命在此相望

她的叶鲜嫩饱满

犹如少女樊素殷桃口

他想给她无限的呵护

一簇簇叶落

一簇簇叶落归根

相守三生

2.课例评析

这是我根据过程化教学理念设计的一堂诗歌写作入门课。作为入门课,我以为首先是要让学生明白诗歌的基本特征,并且愿意尝试写作诗歌,能当堂写出一首基本成形的诗歌。只有把学生写诗的热情激发出来,并且充满自信,后面的诗歌写作才能继续进行。就本堂课的教学结果看,基本达成目标。从整个设计来看,我以为主要有两个亮点。

(1)多样的知识呈现方式。这堂课主要呈现了两类知识:陈述性知识,即诗歌的基本特征、类别;程序性知识,即作诗的基本要领和关键知识。这些知识用了四种不同的呈现方式,并融入学生活动,使学生不知不觉中获得知识。

方式1:调查问卷。调查问卷中的六个问题实际上包含六个知识:①诗歌是押韵的;②歌词也是诗的一种;③诗歌具有抒情性;④诗歌常采用隐喻的手法;⑤诗歌是多解的,但是能解的;⑥诗歌不应过于晦涩,否则失去意义。这六个知识以问卷形式出现,给学生思考的余地,并让他们根据已知自己做出判断,得出结论,领会知识。

方式2:推荐诗歌。学生从好诗当中能寻找出亮点,而这些亮点恰恰就是创作诗歌的一些窍门。通过这一标准的梳理总结,学生能进一步明白要写好一首诗要注意些什么。

方式3:步骤提示。这个步骤提示是教师介入学生创作所做的实际性指导。借助这一提示,学生不仅知道接下来该做什么,还知道怎么做。这时呈现的知识主要是策略性知识。比如,可以使用一定的句式,形成整齐的一唱三叹的效果;可以变换句式,使得诗歌有语意情感的推进,可以反复用一句话来贯穿全诗,成为抒情的脉络。再比如,可以使用意象或意象群,使表达更丰富等等。还有,分行、押韵、节奏等手段构建了诗歌的音乐美。

方式4:评改标准。这一部分又将知识换了一种形式出现。比如诗歌的抒情性和感染力,从读者与作者的两重角度分别审视诗歌的整体创作,从鉴赏的角度看写诗,又有了更高层次的要求。而要达到这些要求,又与前面的知识密切相关。

这些知识的呈现层次递进,由外部到内核,由局部到整体,呈现出了连贯性和层次性。而呈现形式的变换,又使得这些知识从不同角度互为巩固和补充,取得了较好效果。

(2)活动中学会作诗。整个课堂设计都是以学生活动为主。所有知识的获得都是来自学生的实践活动。

一是准备活动,是学生通过自己的探索,学得知识的阶段。

二是构思写作活动,是学生在创作中习得知识的阶段。

三是评改交流活动,是学生通过自评互评及修改交流,悟得知识的阶段。

(3)设计的缘由。之所以这样设计诗歌写作教学,是因为诗歌的个性化特点特别突出。无论是作为读者还是作为作者,诗歌都具有强烈的主观色彩。因此,教师不必用过于拘谨的课堂组织形式,让学生去死记诗歌的知识,而是应该鼓励学生在实践中活学活用,悟得属于自己的独特的个性化知识,并且能创作出具有才情的诗歌来。当学生能尝试着写出第一首属于自己的诗歌,那么,接下来就有理由期待他的第二首、第三首。

当然,这毕竟只是诗歌写作的入门课。真正要写好一首诗,并没有这么简单,还需要有其他的课程跟上。比如,意象的选择、声律的基本要求、诗歌常见手法的使用、不同体裁的诗歌的不同作法等等,都还需要进行专题训练。如果与诗歌阅读、诗歌翻译、诗歌仿写等结合,学生对语言的理解和运用就能更精准到位,精益求精。从本堂课上学生呈现的作品来看,至少,音韵方面就还存在较大问题,需要日后的教学进一步跟上。

此外,诗歌鉴赏课、诗歌吟诵、诗歌竞赛等等,这些课型也将营造良好的写诗氛围,有效促进诗歌的创作。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。