(一)心电图的测量

心电图记录在印有方格坐标的心电图记录纸,或显示在心电示波器上。心电图记录纸被纵线和横线划分为1mm2的小方格。横线代表时间,纵线代表电压。当走纸速度25mm/s时,每1mm的横向间距代表0.04s(即40ms)。当标准电压1mV=10mm时,每1mm的纵向高度代表0.1mV.

1.心率的测量 心率可以用60(s)除以每一心动周期的时距(s)(可取PP间期或RR间期)计算。例如RR间期为0.8s,则心率=60÷0.8=75/min。此外,还可经查表法或使用心率尺直接读出相应的心率数。心律明显不齐时,用数个心动周期的均值进行心率的测算。

2.各波段振幅的测量 正向波振幅的测量,应从等电位线的上缘垂直量到波顶;测量负向波时应从等电位线的下缘垂直量到波底(图4-4)。等电位线以TP段为标准。因为在整个TP段心脏无心电活动,电位相当于0mV。

图4-4 心电图的测量示意图

3.各波段时间的测量 P波和QRS波群持续时间的测定应当从12导联同步记录中最早的P波或QRS波群的起点测量到P波或QRS波群最晚的终点。PR间期从12导联同步记录中最早的P波起点测量到最早的QRS波群起点,QT间期从12导联同步记录中最早的QRS波群起点测量到最晚的T波终点。如果采用单导联心电图仪记录时,P波和QRS波群的持续时间应选择12个导联中最宽的P波和QRS波群进行测量;PR间期应选择12个导联中P波宽大且有Q(q)波的导联,测量P波起点到QRS波群起点间的距离;QT间期应取12个导联中最长的QT间期值。

(二)正常心电图波形的特点与正常值

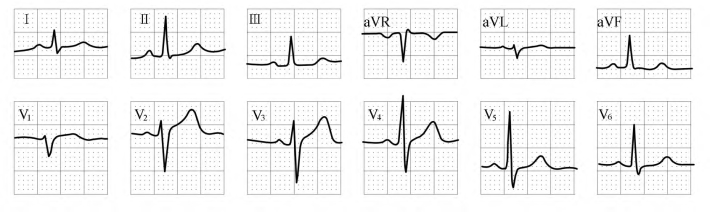

正常心电图的特点如图4-5。

1.P波 正常心房激动起源于窦房结,并在心房内迅速传导,引起右房、房间隔及左房的激动,最后是左心和左房下部激动。心房除极的综合向量指向左、前、下方,因此P波在Ⅰ,Ⅱ,aVF,V4~6导联向上,在aVR导联向下,其余导联可能呈双向、倒置或低平。P波的形态在多数导联呈钝圆形,有时可有轻度切迹。正常人P波的时限为0.08~0.11s。P波振幅在肢体导联低于0.25mV,胸导联低于0.2mV。

2.PR间期 PR间期是指P波起点到QRS波群起点,代表激动从心房经房室结、希氏束和束支传至浦肯野纤维的传导时间。心率在正常范围时,成年人的PR间期为0.12~0.20s。儿童及成人心动过速情况下,PR间期相应缩短。老年人及心动过缓的情况下,PR间期可略延长,但应小于0.21s。

图4-5 正常心电图

3.QRS波群 正常心室激动起始于室间隔左侧中部的1/3处,心室的激动顺序为:①从内向外,即从心内膜向心包脏层;②从下向上,即从心室的中下部向心底;③各心室内的顺序均为从间隔扩展至前壁、侧壁、心尖、下壁,最后才是心底部及心室的流出道。由于左心室心肌质量远大于右心室,心室除极的向量主要决定于左心室。

(1)时间:正常成年人QRS波群的时限多为0.06~0.10s,最宽不超过0.11s。

(2)波形和振幅:V1,V2导联多呈rS型,V1导联的R波不应超过1.0mV。V3,V4导联的R波与S波的振幅相似。V5,V6导联可呈qR,qRS,RS或R型,R波不应超过2.5mV。正常时胸导联的QRS波群有渐变规律,即从V1到V6导联,R波的振幅逐渐增高,而S波的振幅逐渐变低,V1导联的R/S小于1,V5导联的R/S大于1。aVR导联的QRS主波向下,可呈QS,rS,rSr′或Qr型,aVR导联的R波不超0.5mV。aVL,aVF导联的QRS波群呈qR,RS,R或rS型,aVL导联的R波小于1.2mV,aVF导联R波小于2.0mV。Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ导联的QRS波群在没有电轴偏移时,一般主波都向上。6个肢体导联的QRS波群振幅(正向波与负向波振幅的绝对值相加)不应同时低于0.5mV,6个胸导联的QRS波群振幅(正向波与负向波振幅的绝对值相加)不应同时低于0.8mV。如果Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ导联的振幅均<0.5mV,或三者绝对值之和<1.5mV,称为肢体导联低电压。

(3)Q波:正常Q波的振幅低于同导联R波的l/4,时间应小于0.04s(Ⅲ,aVR导联除外)。V1,V2导联不应有q波,但偶尔QRS波群可呈QS型。

4.J点 指QRS波群的终末与ST段起始的交接点。J点大多位于等电位线,可随ST段的偏移而移位。有时在心室尚未完全除极结束而部分心肌已开始复极的情况下,J点可上移。此外,心动过速等原因存在时能使心室除极波与心房复极波重叠,心房复极波(Ta波)重叠于QRS波群的后段,而使J点下移。

5.ST段 指QRS波群终点到T波起点间的线段,代表心室缓慢的复极过程。正常时ST段呈等电位线,可有轻微偏移,ST段下移不能超过0.05mV,ST段上抬不能超过0.1mV(V1~3导联不超过0.3mV,40岁以上V1~3导联不超过0.2mV)。

6.T波 T波出现在sT段之后,代表心室快速的复极过程。T波的波形圆钝较大,升支较缓,降支较陡,占时较长。T波方向一般与QRS波群的主波方向一致,在Ⅰ,Ⅱ,V4~6导联向上,aVR导联向下,Ⅲ,aVL,aVF及V1~3导联可向上、双向或向下。但如果V1导联的T波直立,则V2~6导联的T波也应直立。除Ⅲ,aVL,aVF及V1~3,导联外,T波的振幅不低于同导联R波的1/10。胸导联T波的振幅有时高达1.2~1.5mV也属正常。

7.QT间期 QT间期指QRS波群起点到T波的终点,代表心室除极和复极的总时间。Q间期与心率密切相关,心率越快QT、间期越短,心率越慢则越长。心率60~100/min时,QT间期应在0.32~0.44s范围内。

8.U波 U波位于T波后0.02~0.04s,其形态圆钝低平,方向与T波大致相同。在胸导联特别是V3导联U波最明显,U波产生的机制不清。

(三)小儿心电图特点

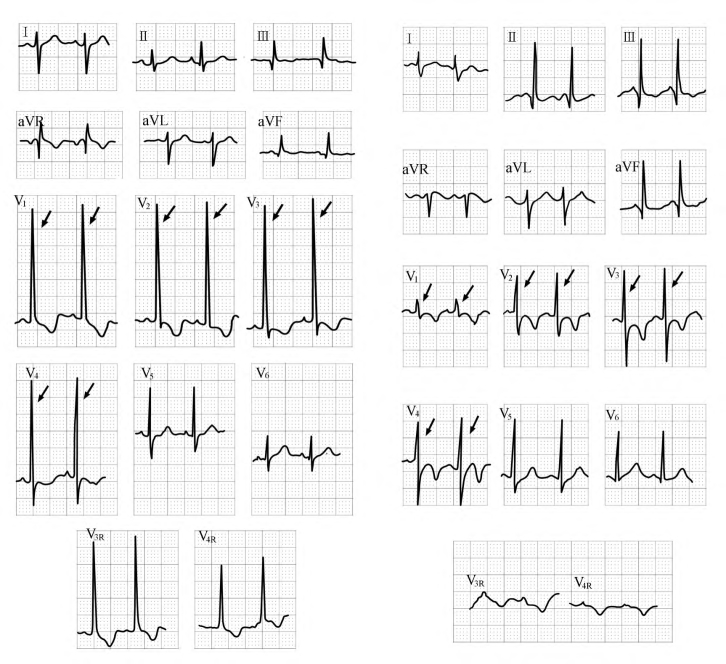

小儿处于生长发育阶段,解剖与生理随着年龄的增加而变化,心电图也发生相应变化。小儿心电图不仅与成人存在很大的差异,在小儿的不同年龄段也存在显著的差异(图4-6)。

图4-6 心电图随年龄增加的变化

1.小儿心率快于成年人,并随年龄的增长而减慢,婴儿正常心率110~145/min,1~6岁90~120/min,10岁以后接近成年人60~100/min。PR间期与年龄成正变,与心率成反变,7岁以后趋于恒定(0.10~0.17s)。小儿的QTc值比成年人略长。

2.小儿的P波时限为0.05~0.08s,不超过0.09s。新生儿的P波振幅较成人高,在Ⅱ导联P波可高达0.26mV,而儿童则较成人低,Ⅱ导联的P波振幅<0.20mV。

3.婴幼儿常呈右室优势的QRS波群图形特点,随着年龄增加逐渐转变为左室优势图形。新生儿额面心电轴常>+90°,若<+40°则为左偏;婴儿的心电轴为+10°~+130°;儿童则为0°~+120°。出生时I导联有深S波,R波振幅低甚至无;aVR导联的R波>0.5mV;右胸导联V4R,V3R及V1导联的R波振幅高;而左胸V5,V6导联的S波深,S/R>1。随着年龄增加,右胸导联R波的振幅逐渐消失,而左胸V5,V6导联的R波振幅逐渐增高。小儿的Q波比成人深,以Ⅱ,Ⅲ和aVF导联显著。新生儿QRS波群的初始向量向左,在V5,V6导联常无q波。

4.新生儿T波变化较多,T波常低平,V1导联T波多数直立,Ⅰ,V5及V6导联的T波可呈负向或双相。出生后1个月到7岁前V1导联不出现直立的T波,V2~4导联的T波可直立、倒置或双相,但随着年龄的增长负向T波逐渐减少。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。