第三节 旅游者态度的改变与旅游行为

通过对旅游态度的分析,我们清楚地看到旅游态度是对旅游活动有重要影响的心理因素。它不仅影响旅游个体的选择,而且影响个体旅游的效果。正是由于旅游态度对旅游行为有这样大的作用,旅游活动的组织者和经营者,都希望有更多的人对自己开展的活动抱有积极的态度。但是,现实生活中人们不可能都抱有积极的态度,更不会对某种特定内容的旅游活动普遍抱有积极态度。于是旅游活动的组织者和经营者希望那些对旅游存在消极态度的人改变态度,以利于旅游事业的发展。

一、对态度改变的理解

人的态度具有方向性和强度的差异。所谓态度的改变,首先是方向的改变,包括由消极的态度变为积极的态度,或者由积极的态度变为消极的态度,比如,原来不喜欢某旅游产品,后来变得喜欢了,这就是方向的改变;其次是强度的改变,包括积极的态度变得更加积极,消极的态度变得更加消极,比如,原来对某商场的旅游产品有犹豫不决的态度,后来表示非常愿意到这家商场购物,这就是强度的变化。前者是态度性质的改变,称为不一致的改变或极端性的改变,是与原来的方向相反的改变。后者称为一致性的改变,即保持了原来的方向,不是性质上的改变,只是程度发生变化而已。改变旅游者的态度就是要使原有的消极态度转变为善意的积极态度;使原有的较积极态度变得更积极。

二、态度改变的理论

(一)认知失调理论

心理学家费斯廷格(Festinger)于1957年提出“认知失调理论”。他认为,人的认知是由许许多多认知元素构成的。所谓认知元素是指有关环境、个人及个人行为的任何认知、意见、信念等。在认知元素之间存在着三种关系,即协调关系、不相关关系和不协调关系。如“我帮助了同伴”与“我得到了表扬”是协调关系,“我不喜欢看电视”与“我口渴了”是不相关关系,而“我帮助了同学”与“我受到了批评”则是不协调关系。当个体发觉自己持有两个或两个以上相互矛盾的认知因素时,便出现了不协调状态。不协调状态程度的高低,取决于两个因素:一是认知对于个人的重要性,即那些处于不协调的认知元素对人是不是很重要;二是不协调认知数目与协调认知数目的相对比例。产生认知不协调后,人们在心理上就会产生不愉快及紧张的感觉,就会产生解除不协调的动机,态度也会随之而改变。消除不协调的方法通常有如下三种:

1.改变某一认知元素,使之与其他认知元素趋于协调

在现实生活中,可以改变某一种认知元素,使其与其他元素趋于协调。例如,认知元素A——我喜欢吃甜食,与认知元素B——常吃甜食容易肥胖,是不协调的。一个人可以改变A为我不喜欢甜食,或者改变B为吃甜食容易肥胖是不足信的,从而可以达到协调的状态。

2.增加新的认知元素,改变认知不协调状况

也可以增加新的认知元素,加强协调关系的认知系统。例如上例中的认知元素A与B不协调,可以增加新的认知元素C——爱吃甜食并没有发胖的人很多,可以使不协调程度大大降低。

3.强调某一认知元素的重要性

还可以强调某一认知元素的重要性来改变他人的某些态度,以达到他们认知的普遍协调。如上例中,可强调A,吃甜食可以使我获得快乐,这是最重要的,不必管会不会发胖;也可以强调B,认为自己的健康最重要,为此可以减少吃甜食甚至戒掉。

(二)态度的平衡理论

心理学家海德提出的“态度平衡理论”,认为在人们的认知系统中存在着某些情感或评价之间趋向于一致的压力。人的认知对象包括世界上的各种人、各种事物和概念等,这些不同对象组合为一个整体而被我们认知。

海德把这种构成一体的两个对象的关系称为“单元关系”,其关系可由类似、接近、相属而形成。人们对每种认知对象都有喜恶、赞成、反对的情感与评价,海德把此情感或评价称为“感情关系”。

海德认为人对同一单元中两个对象的态度一般是属于同一方向的。当人对单元的知觉与对单元内两个对象的感情关系相调和时,其认知体系便呈现平衡关系。例如,你喜欢张三,则对他的朋友也有好感,这时,个体对单元内两个对象的认知和评价一致,其认知体系也就呈平衡状态;反之,当人对单元的知觉与对单元内两个对象的感情关系矛盾时,其认知体系便呈现不平衡状态,这种不平衡状态将引起个体心理紧张,个体会设法解除,比如,你喜欢张三,但却不喜欢其衣着方式,在这种情况下,你相应地会在心理上产生不快与紧张。解除方法有二:一是喜欢张三的衣着方式,二是不喜欢张三。显然这个解除紧张的过程也就是人们态度转变的过程。

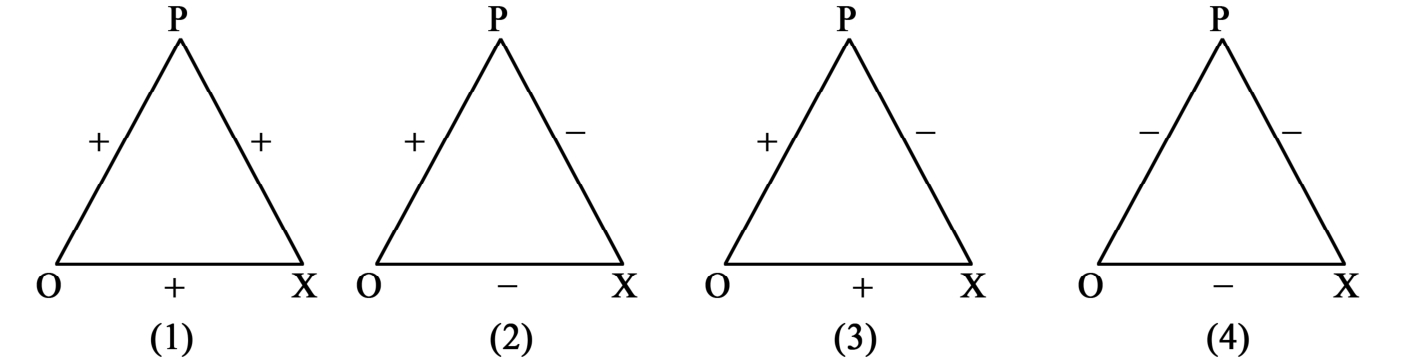

下面我们用图4-3来表示一下平衡与不平衡。图中P代表个体,O、X代表态度对象,+、-分别代表肯定关系(喜欢)与否定关系(不喜欢)。平衡与不平衡是有规律的,当三角形三边符号相乘为正,则是平衡结构;相乘为负,则为补平衡结构,图4-3:(1)(2)为平衡结构,图4-3(3)(4)为不平衡结构。海德虽然也是从认知角度探讨态度变化,但他更强调个体的某种态度需要他人有关态度的影响,即重视人际关系对态度变化的影响,故平衡理论又称为人际关系理论。

图4-3 海德平衡理论示例

(三)参与改变理论

心理学家勒温提出“参与改变理论”。认为改变态度不能离开群体的规范和价值。个人在群体中的活动性质,能决定他的态度,也会改变他的态度。他在群体动力的研究中发现,个人在群体中的活动可以分为主动型和被动型两大类。所谓主动型的人是主动地介入群体活动,他们参与政策的制定,参与权力的推行,自觉遵守群体的规范等。而所谓被动型的人是被动地介入群体的活动,他们服从权威,服从别人制定的政策,遵守群体的规范等。

为了研究个人在群体中的活动对改变态度的影响,勒温做了相应的实验。实验结果表明,主动参与群体活动的成员,由于他们自己提出问题又自己加以解决,因而态度的改变非常显著,速度也比较快;而被动参与群体活动的成员,则其态度很难改变。因此,勒温认为,个体态度的改变依赖于其参与群体活动的方式。这个理论已广泛应用于现代管理并取得了一定的成效。

三、影响旅游者态度改变的因素

一般情况下,态度一旦形成就具有一定的稳定性,但在现实活动中,通过创造条件,可以使旅游者消极态度转变为积极态度,或者使旅游者无所谓的态度、不太积极的态度变得积极起来。有时,消极的态度是由于旅游者对旅游产品不了解,或是受到别人的影响,或者是由于旧的消费观念价值观念造成的。因此,研究决定态度改变的因素和条件,有助于创造有利条件,促使旅游者态度的改变。

(一)旅游者本身的因素

由于旅游者的个性、需要、受教育程度及社会地位等的不同,对态度的改变都会产生影响。

1.需要

态度的改变与旅游者当时的需要密切相关,如果能最大限度地满足旅游者当时的需要,则容易使其态度发生改变。

2.旅游者的性格特点

从性格上来看,凡是依赖性强、受暗示性高的人,容易相信权威、崇拜他人,因而容易改变态度。反之,独立性强、自信心强的人则不容易改变态度。

3.自尊心

自尊心强的人,容易对别人的劝告产生心理抗拒反应,因而态度改变也比较难;反之,自尊心弱的人态度改变则较容易。

4.智力水平

一般而言,智力水平高的人,由于具有较强的判断能力,能准确分析各种观点,不容易受他人左右,较难改变态度;反之,智力水平低的人,难以判断是非,常常人云亦云,因而容易改变态度。值得注意的是,这里的智力不能简单理解为智商的高低,而是与一个人的社会实践、受教育程度相关的知识的积累。

5.经验的情绪后果

社会心学家发现,某些导致心灵创伤的经历,哪怕仅仅是一次,就可以使人形成十分稳固的态度,而且这种态度还会泛化到相关或相似的对象上。“一朝被蛇咬,十年怕井绳”就是非常典型的例子。

(二)旅游者态度的特点

态度的强度、态度的价值性、态度三种成分之间的关系以及原先的态度与要求改变的态度之间的距离等都能对旅游者态度的改变产生影响。

1.态度的强度

旅游者态度的强度是指旅游者对某一旅游对象赞成或反对、喜爱或厌恶的程度。一般来说,旅游者受到的刺激越强烈、越深刻,态度的强度就越大,因而形成的态度就越稳固,也越不容易改变。如旅游者在旅游过程中因食宿安全、卫生问题而深受其害,会使旅游者产生强烈的恐惧或不满,因而就会对某个旅游公司或饭店产生强烈的否定情绪,这种态度一经形成就难以改变。

2.态度形成的因素的复杂程度

态度形成的因素越复杂,越不容易改变。例如,一个消费者对某旅游产品的否定态度如果只依据一个事实,那么只要证明这个事实是纯偶然因素造成的,旅游者的态度就容易改变。如果态度是建立在很多事实的基础上,那么要改变旅游者的态度就比较难。

3.态度三种成分之间的关系

构成态度的认知、情感、意向三种成分之间的一致性越强,越不容易改变这种态度,如果三种成分之间出现分歧、不一致,则态度的稳定性较差,此时要改变态度就比较容易。

4.态度的价值性

态度的价值性是指态度的对象对人的价值和意义的大小。如果态度的对象对消费者的价值很大,那么对他的影响就会很深刻,因而一旦形成某种态度后,就很难改变;反之,如果态度的对象对消费者的价值小,觉得可有可无,则其态度就容易改变。

5.旅游者原先的态度与要改变的态度之间的差距

如果一个人原有的态度与要改变的态度之间的差距太大,往往不但难以改变,反而会使他更加坚持原来的态度,甚至持对立的情绪。例如,要让一个恐高症患者或在一次空难中死里逃生的人乘飞机旅行几乎是不可能的事。

(三)外界条件对态度改变的影响

除了旅游者和态度本身的特点影响态度的改变以外,一些外界条件也影响旅游者态度的改变。这些外界条件有:

1.信息方面的影响

(1)信息之间的一致性。从某种意义上来说,旅游者的态度是他们在接受各种信息的基础上形成的。旅游者在行动之前,会主动收集各种有关的信息。各种信息间的一致性越强,形成的态度就越稳固,因而越不容易改变。

(2)信息提供的模式。信息提供的模式也对旅游者的态度有一定的影响。一般来说,口头传递比通过印刷途径传递信息的效果要好;面对面的演讲比通过大众传播媒介传达的信息效果要好。

(3)信息传达者的特征。一般来说,高权威和高吸引力的传达者传递的信息更容易引发旅游者态度的改变;传达者如果是站在自我牺牲而不是自我维护的立场更容易引发态度的改变。

2.旅游者之间态度的影响

态度具有相互影响的特点。因为旅游者之间的意见交流,不会被认为是出于个人的某种利益,也不会被认为是有劝说其改办态度的目的,因而不存在戒备心理。此外,由于旅游者之间角色身份、目的和利益的相同或相似性,彼此的意见也容易被接受。事实证明,当一个人认为某种意见是来自于与他自己利益一致的一方时,就乐于接受这种意见,有时甚至主动征询他人的意见,以此作为自己的参考。

3.参照群体的影响

参照群体是指人们在价值取向上认同的群体。这种群体的作用,是为人们提供社会同一性和提供自我批判的标准。在通常情况下,个人的参照群体也就是其实际隶属或有关的群体。

旅游者的态度通常是与其所属群体的要求和期望相一致的。这是因为群体的规范和习惯力量会在无形中形成一种压力影响全体成员的态度。如果个人与所属群体内大多数人的意见相一致,他就会得到有力的支持;否则,就会感受到来自群体的压力。比如,某游客非常想徒步观光某景点,但他所在群体的人都选择乘车旅游,所以他也就打消了徒步旅游的念头。这就是所谓的群体压力下的“从众行为”。

四、改变旅游者态度的策略

在信息社会,旅游者经常会受到各种旅游信息的轰炸,并逐步掌握了不少策略,以维持以形成的旅游态度。不过,即使旅游者的态度固若金汤,也还是可以通过很多方法突破旅游者的这种“保护机制”。

人们的态度受主、客观因素的影响,通过适当的途径,采取正确的方法,可以有效地改变人们的态度。

(一)改变客观现实

旅游对象和旅游条件是旅游态度的客观对象,是旅游态度形成的客观前提。虽然旅游态度的产生同时受主观因素的影响,但主要的还是取决于客观对象的状态如何。只有旅游对象和旅游条件具有满足人们需要的功能时,才有可能使人们产生积极的旅游态度。例如,某旅游地旅游资源的开发和旅游设施的建设存在很大问题,旅游服务水平极差,旅游价格不合理,必然使人们产生不良的态度。所以,改变更新旅游产品,提高利旅游产品质量,提高旅游服务水平,是使人们改变对旅游的不良态度的首要前提。

(二)发挥媒体宣传的作用

态度的形成与改变,与信息的传播有关,应当采取各种对人有较大影响的宣传方式来增加旅游信息的广泛传播,从而影响人们态度的改变,这就要求:

1.注意选择传播信息的媒介和方式

传播信息的渠道是多种多样的,如广告、导游、报刊的评论、橱窗和柜台的设计,以及口头传播等。研究表明,不同的渠道在旅游者态度形成的各个阶段上的作用是不同的。一般来说,广告、媒体传播渠道给旅游者提供了最初的信息,但旅游者相互之间的口头传播等则在旅游者行动前起决定性的作用。研究表明:口头传递信息的效果好于广告、媒体传递信息的效果。面对面的传播效果要优于大众传媒的传播效果。

2.适当重复所传递的信息

适当的重复可以增加人们对信息的接受性。研究表明,对于较复杂的事物,重复可以增加人们的好感。而对于较简单的事物,重复则没有积极的效果,过度的重复还会增加人们的厌恶感。所以聪明的广告商总是以丰富、变化的广告画面与创意强调同一主题,而很少以广告的反复播放来获得重复效果。

3.根据具体情景选择传递信息的明确程度

在传递信息时,既可以提供资料,让旅游者自己得出结论,也可以直接向旅游者明示结论。一般来说,比较难以理解的信息,传递者有较高的威望,而旅游者难以下结论的,明示结论的效果较好;反之,让旅游者自己得出结论较好。

4.传达信息的意图尽量不让对方发觉

一般来说,如果旅游者发觉传递者的目的在于使他改变态度时,他往往会产生警惕,从而尽量回避传递者,因而效果会降低。如果传递者没有发觉传递者在有意说服他,他就比较容易接受其意见而改变态度。

5.注意提供材料的顺序

提供材料的顺序影响态度的形成和改变。心理学对记忆的研究证明,人在识记过程中存在“前摄抑制”和“倒摄抑制”两种作用,识记材料的中间部分不如首尾部分材料记得清晰牢固、印象深刻。而记忆清晰牢固、印象深刻的材料会对态度的形成和改变产生较大的作用。因此,在需要提供正面材料同时又提供反面材料时,应首先提出正面材料和观点,把反面材料和观点放在中间,最后用新的事实论证正面观点,这对人们改变不正确的态度,形成对正面观点和材料的肯定态度,能够产生最强的作用。

(三)引导人们积极参加旅游活动

要转变一个人的态度,最好的办法就是引导他亲自参与有关的活动。要改变旅游者的态度也一样,组织一次旅游活动,邀请特定的人来参加,让其亲身体验旅游活动所带来的乐趣,就有可能从此改变其对旅游活动的态度,从而使其成为旅游活动的积极分子。根据认知协调理论,人们有促使自己的思想和行为一致的倾向。人们在外显行为与态度不一致时,心理上会感到不舒服,个体会设法使态度和外显行为趋于一致。所以,先改变外显行为,引导人们参加旅游活动,有助于态度的改变。

(四)强迫接触

不管喜欢不喜欢,强迫个体与态度对象接触,将有助于态度的改变。1937年史密斯增做过一个试验,他利用两周的时间安排研究所的白人学生到哈列姆黑人区,与著名的黑人编辑、外科医生、诗人、画家等见面,听黑人小说家的演说,参加黑人学生的茶会、黑人企业家的午餐会等。结果显示,46名学生中有44名学生对黑人的态度显然比实验前较为友善,且一年后此态度仍保持不变。这说明,通过互相接触,可以增加个体与态度对象的了解,促进态度的改变。我们日常所说的“日久生情”就是这样,刚见面时并不喜欢,但时间长了,互相了解了,自然而然也会生出感情来,原来不喜欢的态度变为喜欢的态度。

(五)注意研究旅游者个人与所属团体的关系

态度改变理论指出,个人与其所属团体的关系是促使旅游者改变态度的关键因素之一。每个人在社会中生活,从小到大总是隶属于一定的团体,这些团体对人的态度都有很大的影响。团体公约、规则可以有效地改变人们的行为。凯利与沃卡特的研究发现,在人与团体关系中,影响个人态度改变的因素有以下三个方面:

一是态度改变的难易与个体对其所属团体的重视有关,对团体重视的人不易接受对该团体规范进行评批和反对的言论;二是个人在团体中的地位,个人在团体中的地位愈高,愈容易接受该团体的规范;三是团体规范的合法性,个人愈相信团体的规范是合法的,他的行为就愈容易遵守这些规范。

研究表明,要改变旅游者的态度,在策略上必须重视它和团体的关系,不能挫伤他的信念,否则将会产生抵触情绪,使其态度的改变更加困难。同时,要改变旅游者的态度,应该充分发挥团体的作用。如果一个团体的领导人接受了某种意见,这将会对其他成员发生重大的影响。

(六)运用人际关系

在改变别人的态度时,恰当地运用人际关系的积极因素,可以收到良好的效果。

1.利用人际间的威信效应

利用有威信的人传播知识、信息,容易被人接受并改变态度。宣传有威信的人的态度或行为,也会收到较好的效果。

2.“自己人”效应

传播新知识时,如果表明自己与对方在观点、利益、地位方面与更多的一致或相似,使对方产生“自己人”的感觉,这对改变对方的态度会产生更有利的作用。比如,在旅游宣传中,宣传者不是以推销商的形象出现,而是以潜在旅游者的旅游顾问的身份去做工作,会对潜在旅游者的旅游态度和旅游选择产生更大的作用。利用旅游者对潜在的旅游者进行宣传之所以效果好,就是由于潜在旅游者认为他们都是“自己人”。

(七)逐步提出要求

在改变人们的态度时,如果新态度与原来的态度差别过大,则应逐步提出要求,不断缩小差距,最后达到完全改变。否则,一下子提出过高的要求,不但难以使对方改变原来的态度,反而会使其产生对立情绪,更加坚持原来的态度。先让对方做出小的改变、小的让步,才会导致大的改变、大的让步,这是消除改变态度过程中对立情绪的有效办法。

【思考与练习题】

1.什么是旅游态度?构成旅游态度的三种成分是什么?

2.如何理解旅游态度是旅游行为的心理准备状态?

3.旅游态度有哪些特征?影响旅游态度改变的因素有哪些?

【案例分析题】

1.假设你是一名带团游览武汉的导游,今天的预定计划是游东湖、登磨山,但天公不作美,下起了雨,因此很多游客不想雨中游览,但为了之后的行程可以顺利进行,你必须说服游客,使他们改变态度。请问,你该怎么做呢?

2.仔细阅读案例,分析(1)你认为小王的这种主动提供给客人的服务,会对东北客人产生怎样的影响?(2)宾馆主动提供给客人的服务,能否改变客人对宾馆服务质量的态度?

小王是刚从职业学校毕业分配到西安一家宾馆的客房服务员。她容貌姣美,是大家公认的漂亮小姐。她又是工作上的好手,虽来店没几个月,却已多次获得客人的表扬。一个春日的早上,小王穿上工作服打扫房间。当她按响309房的门铃时,一位东北客人惊喜地喊了起来:“真是你啊!”小王被搞得稀里糊涂,不知发生了什么事。“你不要惊慌。”东北客人连忙安慰小王,“昨天你下班换上自己的服装时,我发现你的外套实在太迷人了,我在东北一直想买这样的套装,也是玫瑰色的,可就是没找到。昨天见你从我门口翩然掠过,我惊呆了。告诉我在哪里可以买到你那样的套装?”小王听完客人的这番话才放下心来,她给客人画了一张示意图,告诉客人卖这种套装的那家大商店的位置。当天下午,小王下班时特意到309房间,没想到东北客人一脸不高兴的神色。原来那家大商店刚刚售完玫瑰色的套装。“您别着急,今天我到市中心帮您去看看。上星期我在百货公司的橱窗里也看到过一件,或许那儿还有。如有货的话我会打电话告诉您,您好亲自去看一下。”小王说完便与东北客人道别,转身朝楼梯口走去。当天晚上小王没有来电话。第二天小王上早班,下午3点就下班了。她告诉东北客人,市中心的百货公司也早已售完这种套装,连模特儿身上的那套也给换走了。今天下班早,我再到另一家商场去看一看,听说那里正在搞大型服装展销会。第三天小王拎了个大马夹袋,提前半个小时来到宾馆。她先给309房打了个电话,说:“昨天商店到了一大批货,各种尺寸俱全,衣服买到了。我估算了一下您的尺寸,如不合适凭发票可以换。”东北客人终于买到了朝思暮想的玫瑰色套装。她激动地握住小王的手久久不肯放下。

(资料来源:薛群慧.现代旅游心理学.科学出版社,2005.)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。