会宁县第一中学

会宁县位于甘肃省中部,黄河上游,历有“地控三边,雄居四塞,山谷纷纠,川原缭绕;东跨泾源,南蔽秦陇,西障金城,北控羌戎”之说。自古以来,为兵家必争之地,堪称西北重镇,秦陇之锁钥。自汉唐以来又为中外经济文化交流之枢纽,经西之孔道。1936年中国工农红军一、二、四方面军在此会师,为会宁历史增添了璀灿的一页。

会宁虽然地瘠民贫,但自古迄今,崇文重德,人才辈出。20世纪80年代以来会宁教育更有长足发展,被人们誉为西北高考“状元县”。

一、艰难的创业(1940年—1950年)

30年代初,会宁仅有由1911年创建的枝阳书院改建的枝阳高等小学堂和南街初小两所初等学校,且都规模很小,师资匮乏,设备简陋,无法满足有志青年求学上进的需求;同时30年代末期随着抗日战争的爆发,国内出现了教育布局向西、向南疏散,向边远山区扩展的局面。这种局势对西北、西南一些边远山区教育事业的发展,造成了有利契机,在这种形势下,在会宁创建一所中等学校,可以说是大势所趋,人心所向,成了全县民众和仕绅的强烈愿望。

1939年,由当时任会宁县教育科科长的张鉴渊牵头,在全县各界人士的热情帮助下,积极筹建成立会宁县简易师范学校。当时筹建师范学校的理由是:一方面为发展会宁初等教育,尤其是农村教育解决师资匮乏的问题,另一方面可以为邻近的县分,如通谓、静宁、西吉、海原、固原等地提供师资力量,从而希望得到邻县人士的赞助。

张鉴渊为创建会宁简师多方联络,四处奔波,呕心沥血。在地方各界人士尤其是当时任省教育厅督学的梁伦积极协助下,于1940年秋,筹备工作草草就绪。一块“会宁县立简易师范学校”的木牌在县城东关悬挂了出来,从此,会宁县中等教育事业,终于踏出了艰难的第一步。

1942年春季,甘肃省教育厅委派陈舜担任会宁简师校长。他在会宁简师经费匮乏、师资短缺之际接掌学校,面临的困难是很大的。到职后,便积极联络地方人士,依靠学校内师生,群策群力,振作奋进。经过他的奔走,1943年春得到了省政府批准,“会宁县立简易师范学校”更名为“甘肃省立会宁简易师范学校”。改为省立后,学校经费统一由省财政拨款。不仅有了保证,而且较前充裕,从物质上保证了办学的顺利进行。1946年陈舜离职,王仕俊任校长,他热心教育,治校有方,历经一年离职,梁伦任校长,三年时间颇有建树。

会宁简师开办10年,先后毕业9届学生(其中3届是并校后陆续毕业的)约520余名,他们大部分从事会宁教育或行政工作,少部分去外县外地工作。新中国成立后他们之中有些担任了党政领导,例如第一届学生冯琯新中国成立后曾任会宁县县长,定西地区教育处处长,兰州师范专科学校党委书记等职。第三届学生流萤新中国成立后长期从事新闻工作,党的十一届三中全会后曾任《甘肃日报》总编辑,中共甘肃省委宣传部副部长,组织部长,省人大常委会副主任等职。第五届学生司理曾先后担任中国人民银行干部学校校长,中国金融研究所副所长,中国金融出版社副社长等职。第三届学生王明清现任兰州军区后勤部长。第五届学生陈林曾任西北师范大学附属中学校长多年。有些人在教育科研战线上做出了卓越贡献,成了著名的学者和专家,例如哈尔滨师范大学教授柳沂、兰州大学教授何年兆、西北师范大学教授王启明、副教授唐俊卿、中国中医研究院针灸研究所主任医师郭效宗等就是他们之中的代表。

1945年抗战胜利,但国内形势仍是战云密布,青年学生的求学报国愿望更加强烈,简师限于培养目标与规模,已远不能满足人民的求学需要,于是在1946年春县参议长万继承联络地方有识之士,多方奔走,汇聚力量,创建了会宁初中,万继承任校长,从1946年8月开始招生;至1947年春,万继承辞去校长,王维屏继任校长,聘教师,建体制,扩课程,为会宁的教育发展做出了巨大贡献,直至1950年会宁简师和会宁初中两校合并,从而使学校教育走上了现代教育之路。

会宁简师和初中因时代和条件的限制,有设备简、规模小、历史短的缺陷,但毕竟为会宁教育发展做出了贡献,培养了一大批有为的人才,奠定了会宁中等教育发展的基石。缅怀往事,那些在会宁中等教育始创阶段,曾在这片贫瘠的土地上辛勤拓荒耕耘的教育先辈们,如张鉴渊、陈舜、梁伦、王仕俊、王维屏、李文炳、冯琯、万继承、尹希伊等,将永远受到会宁人民的怀念与尊敬。

二、团结奋进的十七年(1950年—1966年)

1950年初,为克服新解放区经济困难的局面,省委决定对教育结构进行调整,即:合并学校,调整班次,充实员额。省文教厅提出“合并学校,合并科系”方案。根据该方案精神,会宁简师、会宁初中两校合并,更名为“会宁初中”,校址用原会宁简师的校址,这样新的“会宁初中”于1950年春诞生了。这时学校已初具规模,学生400人左右,王维屏任校长,吴江澜任副校长,李文炳任教导主任,阵容较强,教学秩序井然。从1951年至1955年,随着国家政策和教育形势的发展,学校规模、师生职工、开设课程都多有变化,1955年全省第二次教育工作会后,学校划归定西地区管理。

1957年春开学后,上级党委决定在会宁初中建立党支部,并派胡生莲为第一任支部书记。

新中国成立后,各级领导对会宁初中从物质到精神不断地给予关怀和支持,从1952年开始,省、地、县领导部门,逐年给会宁初中拨款,更新设备,改善条件。1952年拨基建专款,在原东关校址上按省中学校舍统一标准的图纸,新修学生宿舍一幢,建筑面积为300平方米。1955年又拨专款,集中改建了原有教室和办公室,新添了图书柜架、办公桌、学生课桌等设备。1955年5月,甘肃省省长邓宝珊来会宁视察灾情时,专门到校给师生们讲了话,勉励教师关心学生,搞好教学,培养人才;鼓励学生刻苦学习,练好本领,准备为建设祖国做出贡献,给了师生们以巨大的精神鼓舞。由于领导的关怀和支持,短短的几年内,会宁初中在各方面取得了显著的成绩,有了长足的发展。

为了适应社会经济、文化、教育发展的形势和长远的需要,1956年春,在县长冯琯的积极主持下,县人民政府决定为“会宁初中”新选校址,扩建校舍,增大班额,并行文呈报省教育厅,得到省教育厅批准,并拨来建校专款。在冯琯和学校负责人白桢的积极筹划下,新校址选在北教场,这里地势开阔,安静。当时划定面积80亩,全为良田,按法定程序,办理了征地手续,一切准备就绪后,于当年6月1日破土动工,整个工程由白桢全权负责。

1956年夏,时任县长的冯琯向省厅提出建立高中的设想,得到了王志匀厅长支持,1957年上半年省厅批准会宁设立高中,从此开始高中招生,校名定为“会宁中学”,此时学校已有14个班,600余名学生。

改建为完全中学的“会宁中学”在1957年秋开学后,教师队伍中第一次补充进一大批年轻有为、思想文化素质均很高的教师。他们是北师大物理系毕业生冯先勤(湖北人,1978年离会宁),北师大外语系毕业生罗克源(广西人,1980年调离),西北师范学院生物系毕业的黄兆荃、杨克芸夫妇(兰州市人,70年代分别调离),西南师范大学数学系毕业生林四海(四川人,1984年调离),西北师范大学数学系毕业生张新民(湖南人,1973年调离),西北师院地理系毕业生张真(陕西人,1963年调离),闫汝明(静宁人,1976年调离),还有西北师院历史系毕业的蒋中文(广西人,1973年调离)和许益保(陕西人)等,一时英才荟萃,人才济济。这一批热血青年,响应党的号召,不计个人名利,远离家乡来到会宁,为会宁教育事业贡献了青春年华,他们之中大多数人来时风华正茂,去时两鬓萧萧。他们的这种无私奉献的精神,会宁人民永远不会忘记。

新的校舍,新的体制,高质量的教师队伍,会宁中学确实有了腾飞的条件。1961年秋,上级对会宁的几所中学排了序号,“会宁中学”正式更名为“甘肃省会宁县第一中学”,简称“会宁一中”。在新的形势下,支部书记汪之信与白桢,王怀绪(1962年下半年调任一中副教导主任),尤其是1963年春上级调王元方来校任副校长后,更是上下一致,班子齐全,学校各项工作搞得卓有成效。

三、“五·七”红专学校(1968年—1976年)

1966年春夏之交开始的“文化大革命”,在会宁一中的历史上,带来了巨大的灾难和损失。1968年12月,县革委决定撤销一中,利用原校址和现有设备成立了“五·七”红专学校。“会宁一中”的历史暂时告一段落。“五·七”红专学校是一所带有专业技术性的学校,成立时的第一届革命委员会,由杨华春任主任,1970年3月陈景和任主任,1971年3月何兆基任主任,1975年赵晋任主任兼党支部书记。同年9月白桢任副主任。1976年2月1日吴建烈来五·七学校,任第二副主任委员。1977年1月一中复校,五·七迁往郭城。1979年上半年,“五·七”学校撤销。

四、拨乱反正,改革振兴(1977年—1990年)

1976年10月,粉碎“四人帮”以后,在上级党政部门的领导下,会宁一中党支部立即集中力量在知识分子政策、教育、教学思想和制度、培养目标等各方面进行了拨乱反正的工作。1984年秋季为了进一步适应教育事业急剧发展的形势,经县政府研究决定呈报定西地区批准,会宁一中初中部分离出去,另建“会师中学”。这样,会宁一中成了一所独立高中,学校体制的这种改变,解决了大批青年迫切要求进入高中学习而难于进入的困难。

1980年春组建会宁一中领导班子。即:王元方任校长,白桢、吴建烈任副校长,赵晋任党支部书记,王价任教导主任。

1982年秋,白桢任校长,吴建烈任副校长兼教导主任,又任命杨渡为副校长。1986年3月,吴振中任校长兼党支部书记,吴建烈任副校长兼教导主任,杨渡、陈珍任副校长。

一中历任领导都十分重视规章制度的建立和完善工作。经过10年来的摸索、探讨、实践、修改、制订等工作,现在已有各类切实可行的规章制度60余种,基本上做到各部门工作有章可循,各岗位人员有职责条例可依;做事有准则,处理有根据。这对学校各部门工作协调一致的进行,对教学质量稳步提高都起到了保证和促进作用。真是十年改革,十年巨变。

领导班子和师资队伍的充实,从领导与人力方面,为提高教学质量提供了可靠的前提。基础设施和设备的更新为提高教学质量提供了充足的物质条件。规章制度的建立与完善,为教学质量的提高奠定了基础。但这一切都只不过是条件而已,要真正提高教学质量还必须建立起良好的校风、学风,只要有了良好的校风、教风和学风,其他方面的优势才能充分发挥出来,所以10年来,历任领导在抓好其他方面工作的同时,把“三风”建设作为第一位的工作去抓。

1986年5月,国家教委副主任何东昌来校视察,为学校题写校名,并做了“普通教育应切实为本地经济发展培养人才”的指示。对于学校建立良好的校风从思想上给予了极大的鼓舞和激励,经过几年的努力,已形成了一整套要求与作风。即校训:爱校、尊师、勤奋、献身;校风:刻苦、求实、严谨、创新;领导作风:实事求是、作风正派、严以律己、团结奋进;教职工作风:顾全大局、尽职爱生、任劳任怨、以校为家;教风:勤奋求实、独立思考、学以致用、诚实进取。

五、新时代、新跨越(1990年—2008年)

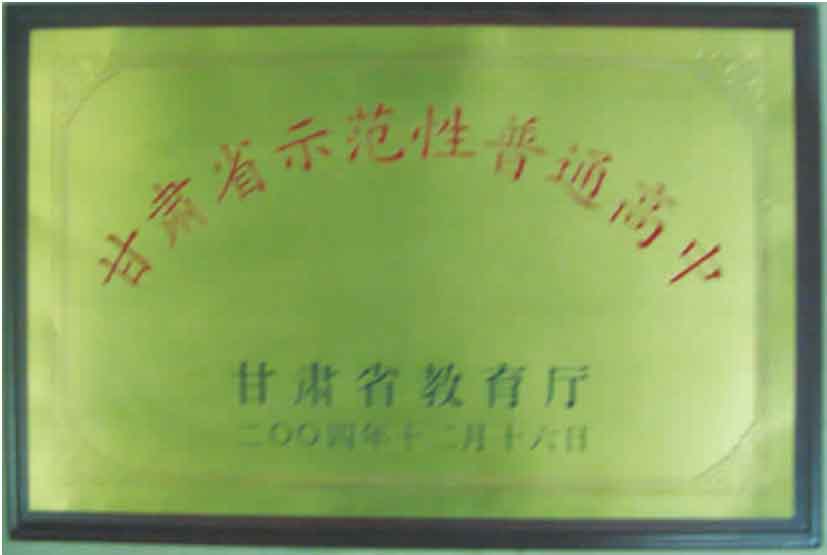

1990年以来,会宁一中有了很快的发展,创造了辉煌的成绩,闻名陇原,享誉西北。1999年席明珍任校长,继承一中的优良传统,下决心抓办学条件的改善和教学质量的提高。特别是新世纪以来,会宁一中新一届领导班子高瞻远瞩紧紧抓住创建省级示范性高中这一历史机遇,凝聚办学力量,增强办学信心;规范办学行为,提高管理水平;深化内部改革,增强发展动力;改善办学条件,优化育人环境;发现自身不足,促进自我完善;注重全面发展,提高办学水平。几年来实现了办学规模和办学条件的新跨越。

1996年会宁一中被省委省政府命名为“甘肃省教育系统先进集体”。2003年被省教育厅授予“甘肃省普通高中实验教育示范校”称号,2004年12月会宁一中以全省所有参评学校第一名的成绩被评为省级示范性高中,2005年被评为全省“未成年人思想道德建设先进集体”。2006年被奥组委、教育部命名为“北京2008奥林匹克教育示范学校”。2008年被评为“甘肃省教育系统先进集体”,高考二本上线人数突破了1100人。

经省、市推荐,中宣部、教育部、中央文明办批准,会宁一中从2002年秋季开始承办“西部助学工程”高中宏志班。每年招收50名品学兼优、家庭困难的学生,通过国家资助,学校减免,支持这些贫困学生完成高中学业。至今已招收7届,其中已毕业的四届学生100%的考入本科以上院校,90%的考入国家重点大学,已成了会宁金色教育的品牌。承办“宏志班”既解决了部分贫困学生的上学问题,同时又促进了地区之间文化、教育的交流。为促进会宁一中教育教学工作的向前发展注入了新的活力。

学校占地面积108亩,建筑面积40000多平方米,环境幽雅,绿树成荫,鸟语花香。有教学楼、实验楼、综合楼、学生公寓楼和可供2000多人同时就餐的学生餐厅;建成了校园网和计算机中心,图书馆藏书达11万多册,物理、化学、生物实验室、电教室设施、设备均达到国家一类标准。

学校以开办宏志班为突破口,全面推进教育教学改革,加强校风、教风、学风建设,一心一意谋发展,扎扎实实抓质量。坚持德育为首,强化管理的原则,在教学过程中,注重因材施教,注重学生特长培养,各科教学都从夯实学生的知识基础、技能基础、机智灵活的思维品质基础入手,把知识的传授与技能的训练紧密结合起来,把思维品质的培养与意志、情感、态度和价值观的培养结合起来,把自然科学类学科的教育与社会人文类学科的教学结合起来,使学生在学习过程中学会积累、学会发展、学会学习,并为今后的学习和工作奠定坚实的基础。

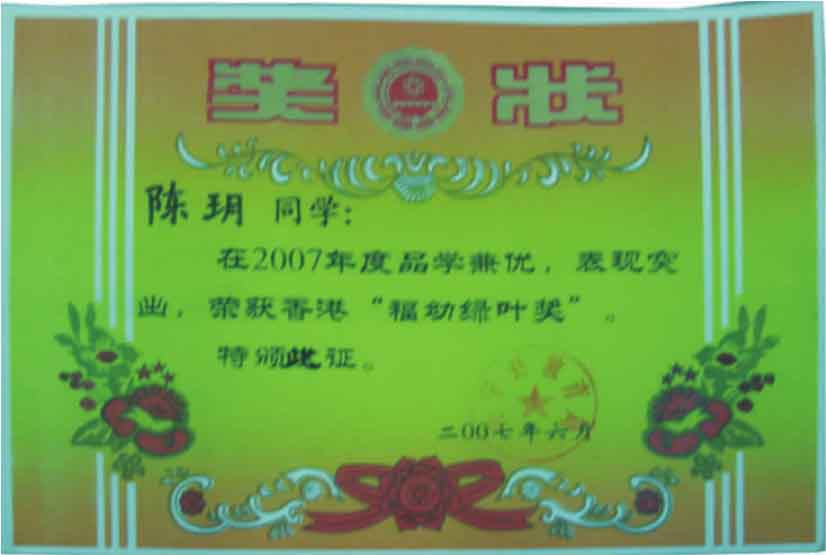

会宁一中在资助贫困学生上做出了最大努力并取得了巨大成绩,自1996年起,就建立了“一中助学工程”。由四部分组成:一是“宏志”班资助,已资助近300人。二是“博爱”基金资助,已资助近1000人。三是美疆助学金,每年投入60万元,资助2000名学生。可以确保学校各年级每次考试前600名学生享受资助。四是“春蕾”助学项目,“绿叶”奖学金,“寰宇”希望奖学金等多项资助政策。这些助学工程为学生铺平了成才之路。

经过全校共同努力,教学质量稳步提高,高考升学率逐年上升,2005年高考二本上线618人,2006年二本上线780人,2007年二本上线826人,2008年二本上线1108人,尤其是四届“宏志班”都取得了优异成绩,历年高考本科上线率都达到了100%,重点上线率达到了92%,2005年宏志班高国景同学以699分的成绩名列全省理科第三名,近4年来,全校30多名学生进入全省前百名。自恢复高考制度以来有十几人考入清华北大,有数千人进入全国各名牌大学。自建校以来已向全国各级各类大专院校输送优秀毕业生20000多名,他们已经或正在成为国家建设的栋梁之才,学校的办学成就受得了社会各方面的一致好评,为会宁教育树立了典范。

年年桃李,岁岁芬芳。2008年高考会宁一中二本上线人数达1108人,占全县的40%;重点上线人数465人,600分以上107人,占全县的61%;650分以上13人,占全县的62%;6人进入全省理科前100名,31人进入全市理科前100名,4人进入全市文科前50名。其中宏志班的连云同学以686分的成绩名列全县理科第一名,全市理科第二名,进入全省理科前10名;马志庆同学以615分的成绩名列全县文科第一名,全市文科第8名。可谓捷报频传,桃李芬芳。会宁一种将在党和政府的关怀下,振奋精神,开拓进取,与时俱进,创造和谐,大力弘扬会宁教育精神,向更新、更好、更高的目标迈进!

1999年11月席明珍任校长,2007年8月席明珍调白银实验中学,郑焕明同志任会宁一中校长。2007年8月15日中共中央政治局委员、书记处书记、中宣部部长刘云山视察会宁一中,专门看望了“宏志班”学生,对学校的办学成就,给予了高度的赞扬和充分肯定。至今会宁一中已向全国各大专院校输送优秀人才近2万名,为当地培养初高中生近十万人,其中向清华、北大等全国名校输送人才百余人。

六、会宁一中的发展体现了以下几个方面的经验与特色

1.有一个先进的办学理念,体现了一种对教育事业执著、拼搏、追求卓越的精神。有一个先进的办学理念,是学校发展的先导,是学校发展的航灯。会宁一中在创建省级示范性高中的过程中,以解放思想为先导,致力更新发展观念,用新理念引领新思路,用新思想制定新举措,用新举措带来新发展。学校坚持“发展为要,质量至上,和揩为基,育人为本”的新理念,紧紧围绕“改革促发展,管理求质量,创新促和谐”的工作思路,全面提高学校教育质量,努力办人民满意的学校。在此基础上,学校重新制定了《会宁一中2005—2010年改革与发展规划纲要》,进一步明确了办学目标,以及实现办学目标的整体工作思路。在实际工作中突出彰显了“三苦两乐”的会宁教育精神。体现在对教育的执著、拼搏和追求卓越的精神上。

2.有一个科学化、人性化、精细化的管理机制。学校不断完善机制,强化措施,提高水平,在实现学校管理制度化、科学化、系统化的同时,更加注重实现以“四线管理、四线监督”为特点的管理的人本化、人文化和精细化;形成了科学化、人本化、人文化、精细化的管理机制。譬如在学校考试的组织和成绩分析时,坚持向考试要数据,从数据比较中找差距,在差距分析中找原因,在原因分析中找措施,从措施落实中要结果,就充分体现学校管理的科学化和精细化特点。

3.有一个科学的工作思路和工作方法。学校在2004年10月通过甘肃省教育厅专家组的评估验收之后,针对实际情况提出了“学校如何适应现代社会对高中教育的要求”、“如何进一步满足广大人民日益增长的高中教育水平”、“如何与时俱进,再创辉煌,使学校走上健康、和揩、可持续发展的道路”等三个关键性问题。对这些问题进行了认真的思考并做了大量的调查研究,从学校规划、办学条件、学校管理、队伍建设、优化课堂教学、重建校园文化、强化教育科研等方面进行了探索与实践。在探索与实践中创新、在创新中发展。充分体现了调查研究、发现提出问题、分析解决问题的科学的工作思路和工作方法。

4.有一支德业精良的队伍。学校加强领导班子建设,优化管理队伍结构,学校领导年富力强,在实际工作中深入教学第一线,相互尊重,团结合作,正确贯彻、执行党和国家的教育方针政策,坚持社会主义办学方向,具有高度的责任心和实践精神,具有与时俱进规划学校发展的能力,具有一定的理论修养和总结、积累教育教学经验,改革创新的能力,能遵照民主参与、科学决策、依法办事的原则管理学校,提高学校管理效能,是称职的领导者、管理者和教育者。学校加强教师队伍建设,建立健全了一整套能促进教师发展的以“一个理念两个目标四个平台”为特点的良好机制,形成了教育政治责任意识、社会责任意识、精神导师意识、人格榜样意识和职业道德意识的教育,促进了教师专业素养的提高,初步形成了一支以青年教师为骨干的业务精良的具有开拓进取精神的教师队伍。

5.有一套具有激励功能的评价体系。学校制定了《会宁一中教师年度考核细则》及《教学、科研成果奖励条例》,坚持定性评价与定量评价相结合,学校评价与社会评价相结合,教师自我评价与学生评价相结合的考核方式,对教师工作进行客观、公正、公平、全面的考核。

6.发扬教学主旋律,优化课堂教学,倡导课堂教学创新。在教学中特别是课堂教学中,强化基础意识,处理好三维目标的关系,主导与主体关系,内容与形式关系,减负与增效的关系,接受学习与自主合作、探究学习的关系,为学生终身发展奠定基础。在教学管理中,坚持明确目标,抓实措施,形成了以“细、实、精、活、严”为特点的教学特色。在开发和利用课程资源,建立具有地方和学校特色的课程体系方面,初步构建了乡土教材类、研究性学习类、学术讲座类等六类不同形式、不同层次的校本课程门类。

历任校长:张鉴渊、陈舜、王士俊、梁伦、万继承、王维屏、刘忠孝、陈景和、何肇基、赵晋、王元方、白桢、吴振中、席明珍、郑焕明。

历任书记:胡生莲、汪之信、赵晋、陈景和、贺国华、何肇基、吴振中、何国礼。

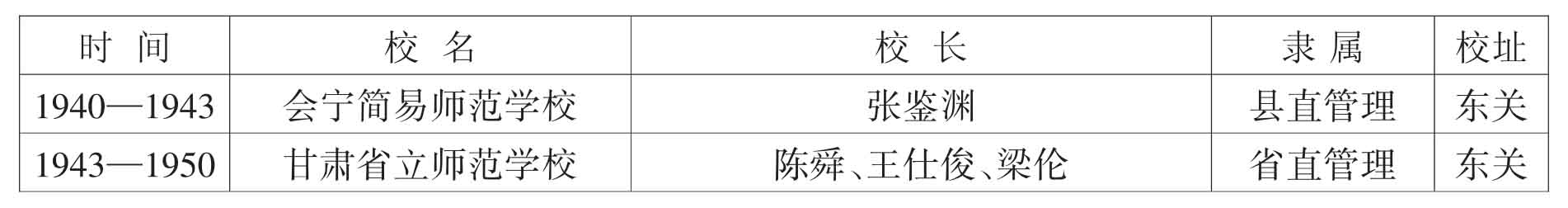

会宁一中变迁史

续 表

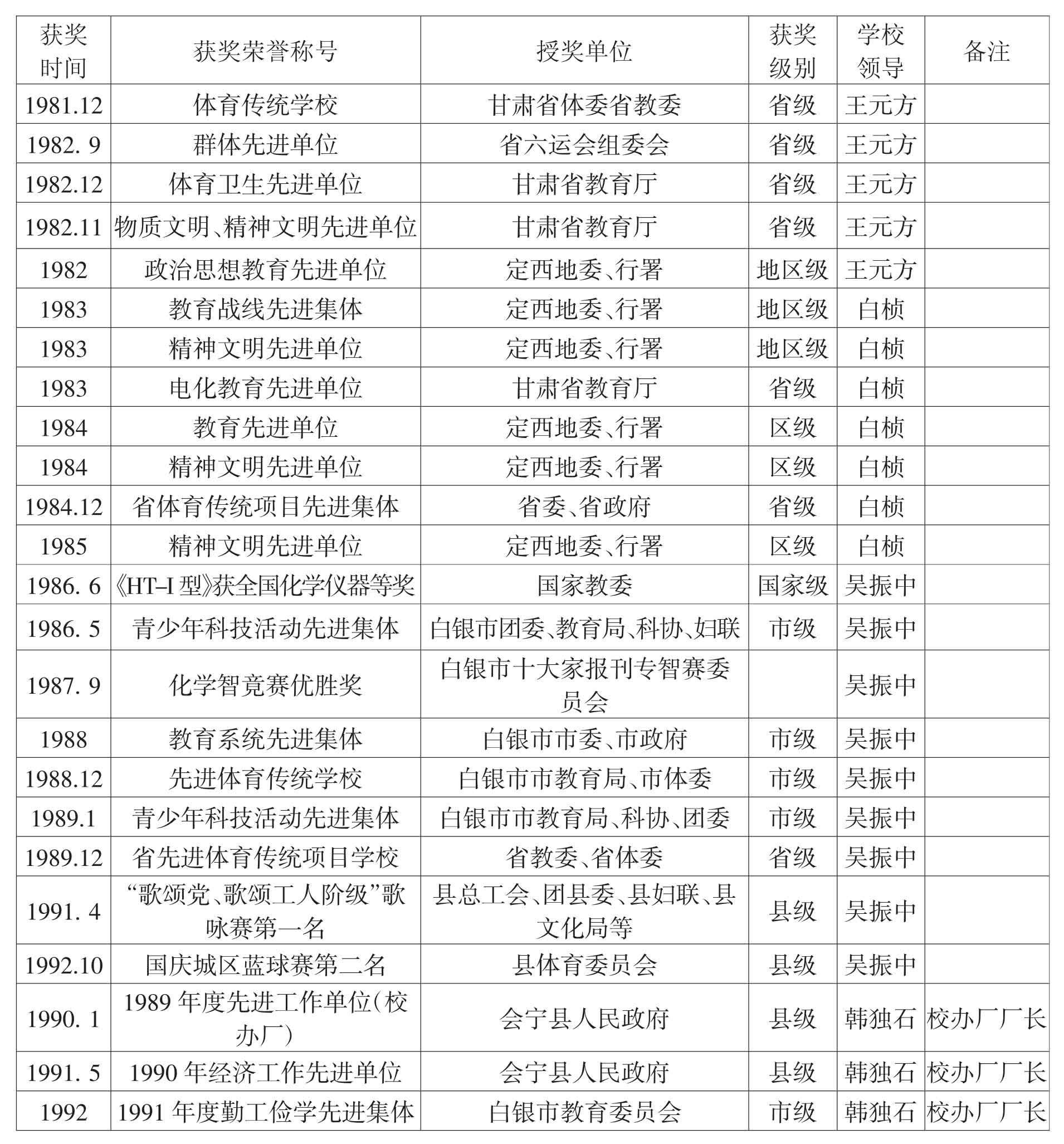

会宁一中获奖一览表

续 表

续 表

续 表

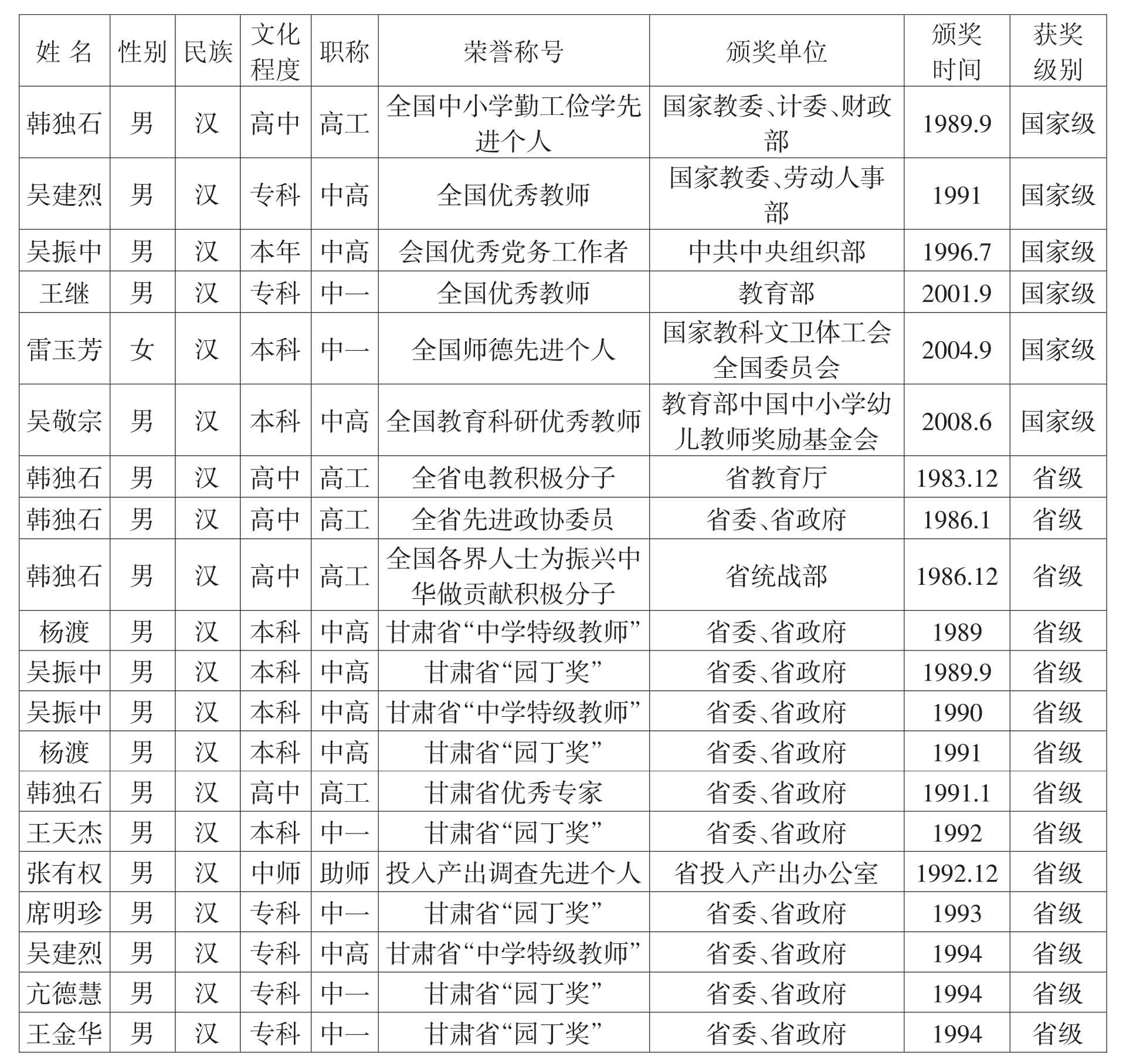

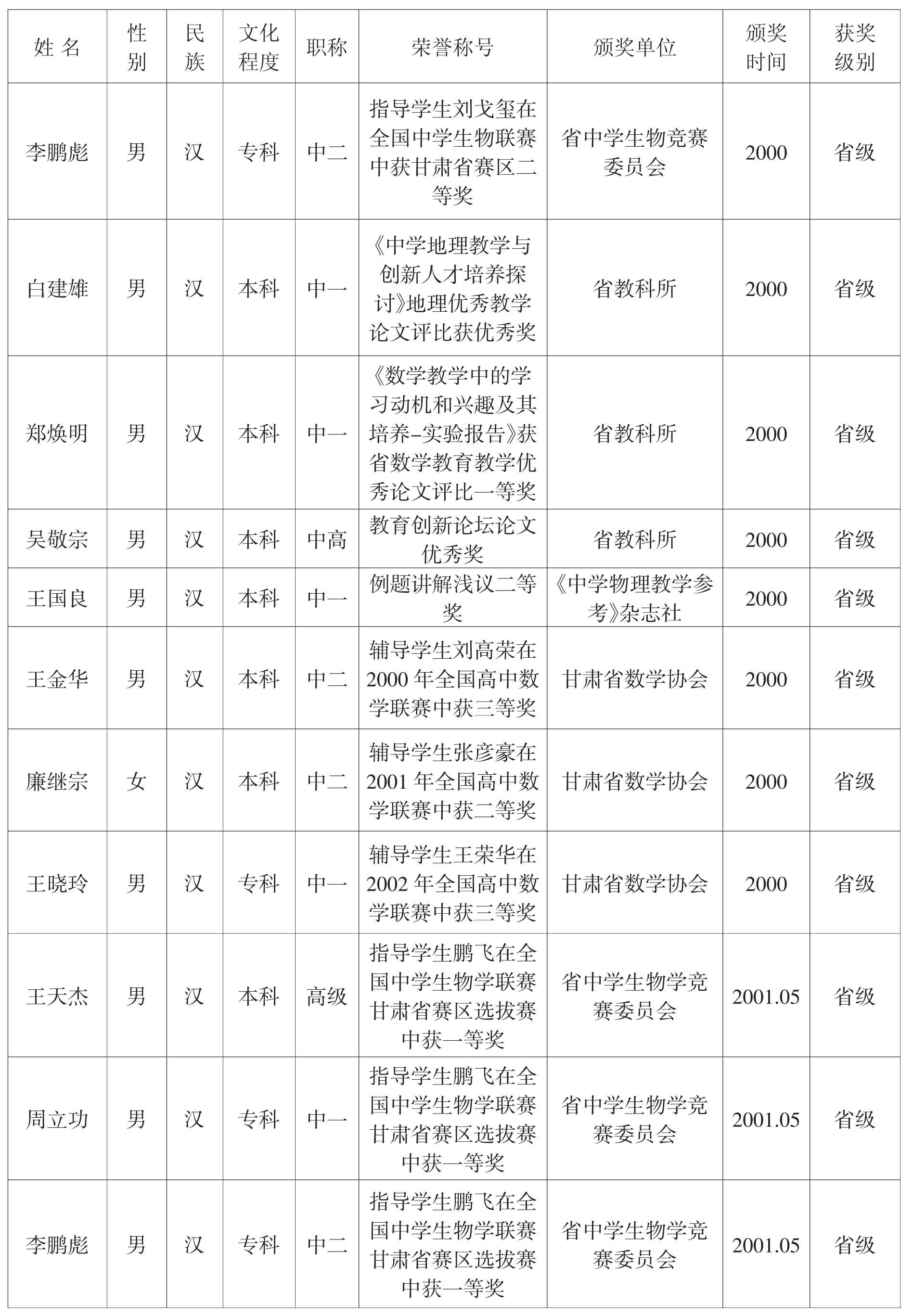

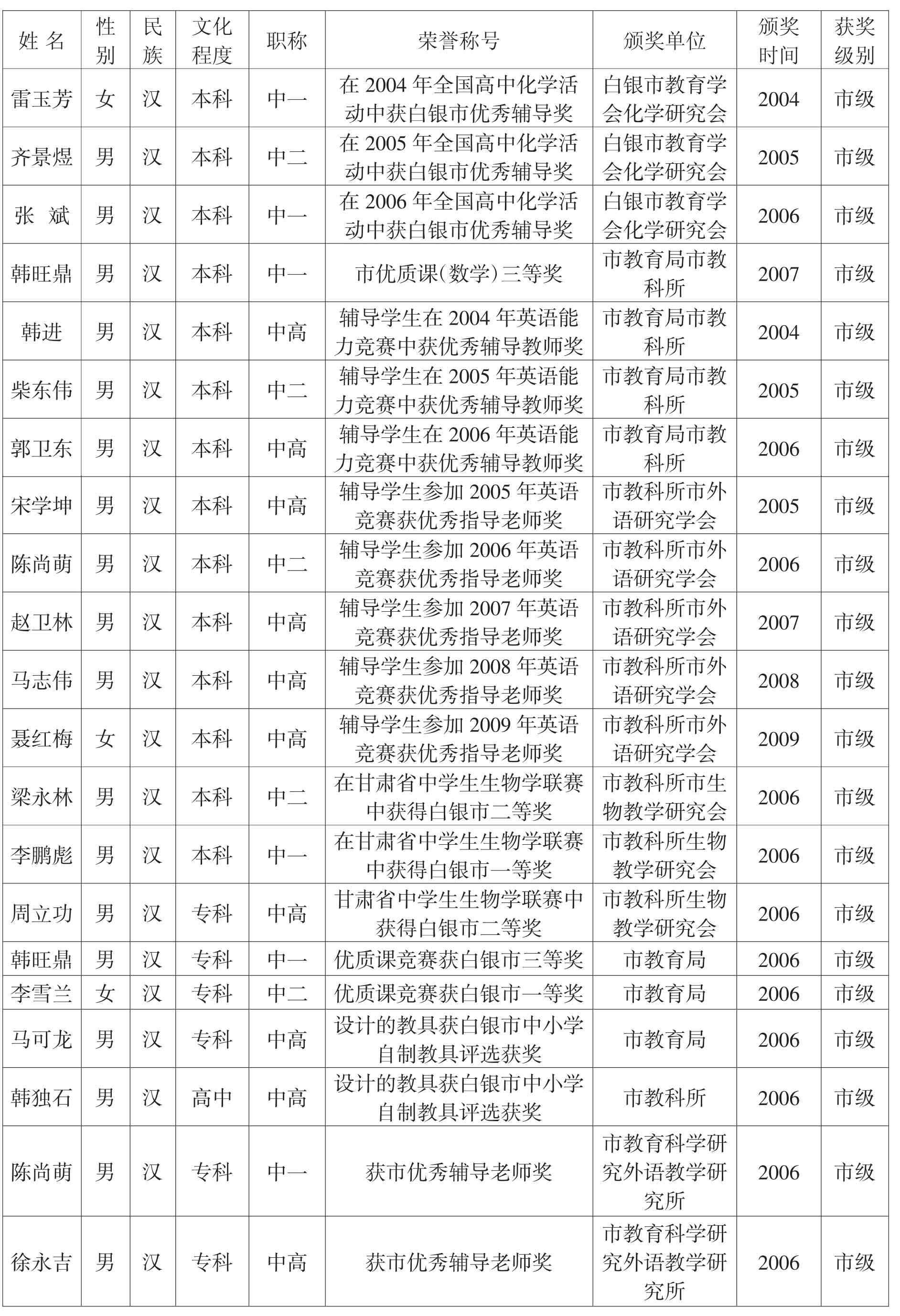

会宁一中教职工荣誉称号一览表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

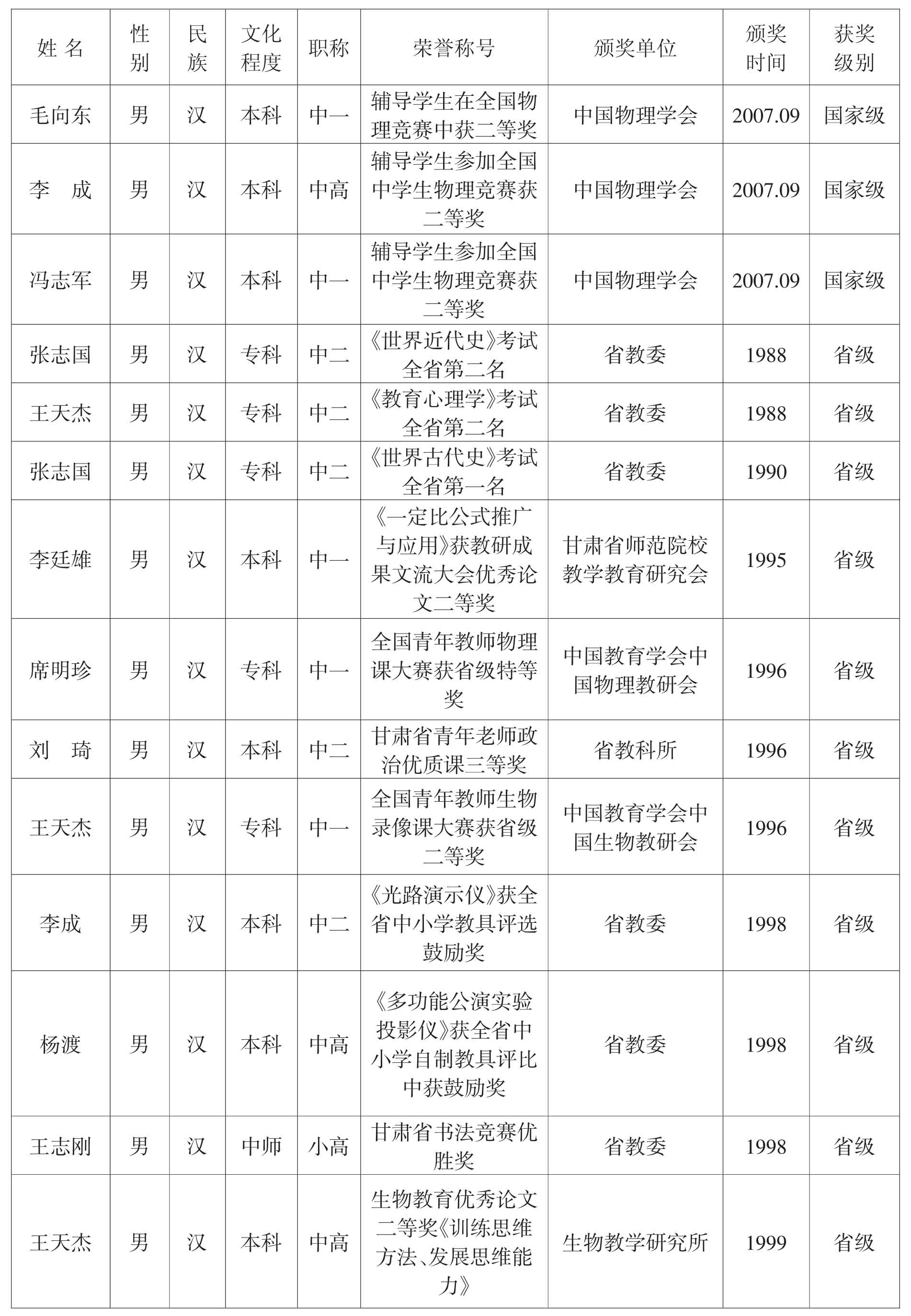

会宁一中教职工参加各种竞赛获奖一览表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

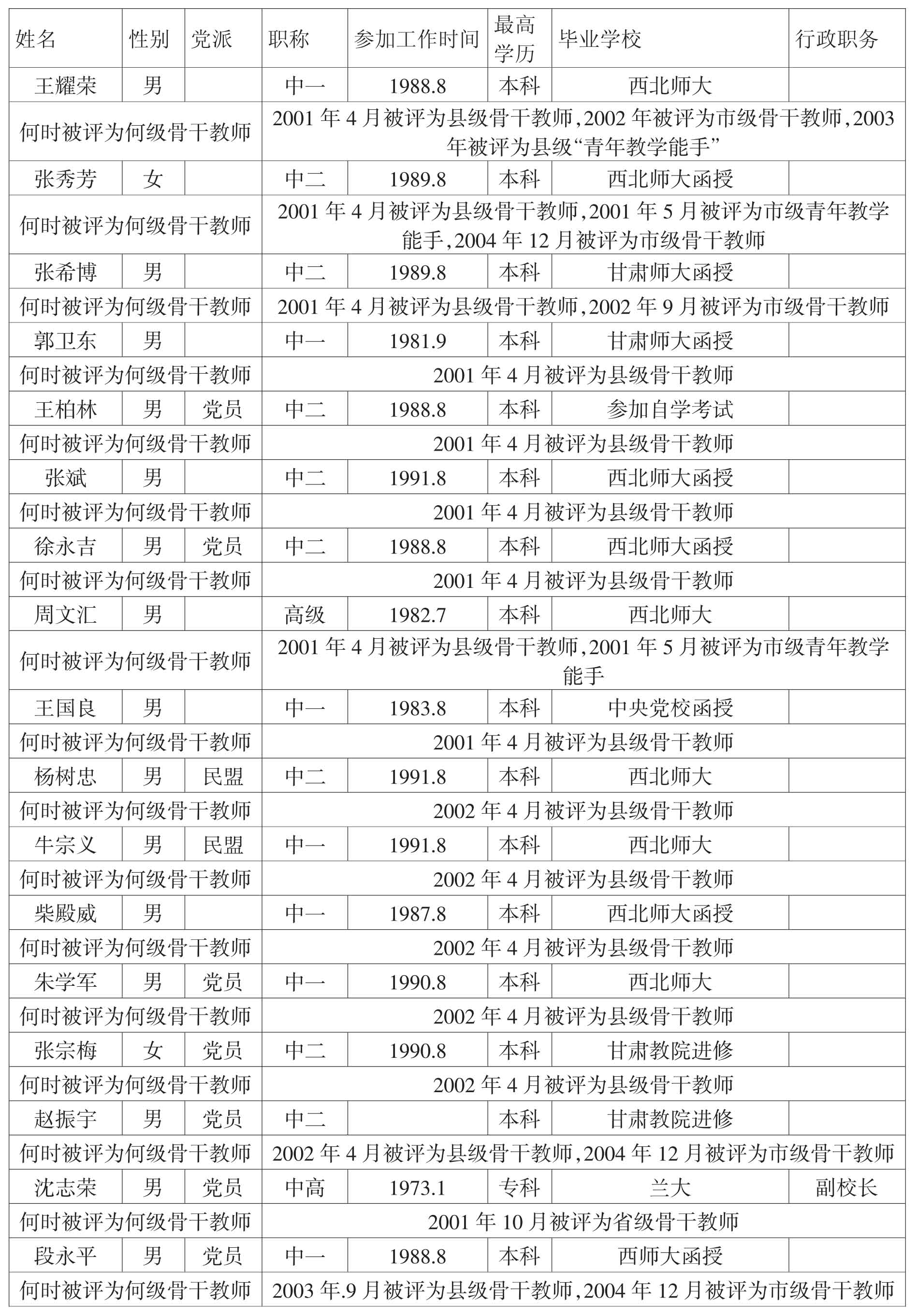

会宁一中省、市、县级骨干教师一览表

续 表

续 表

会宁一中历届毕业生高考升学统计表

续 表

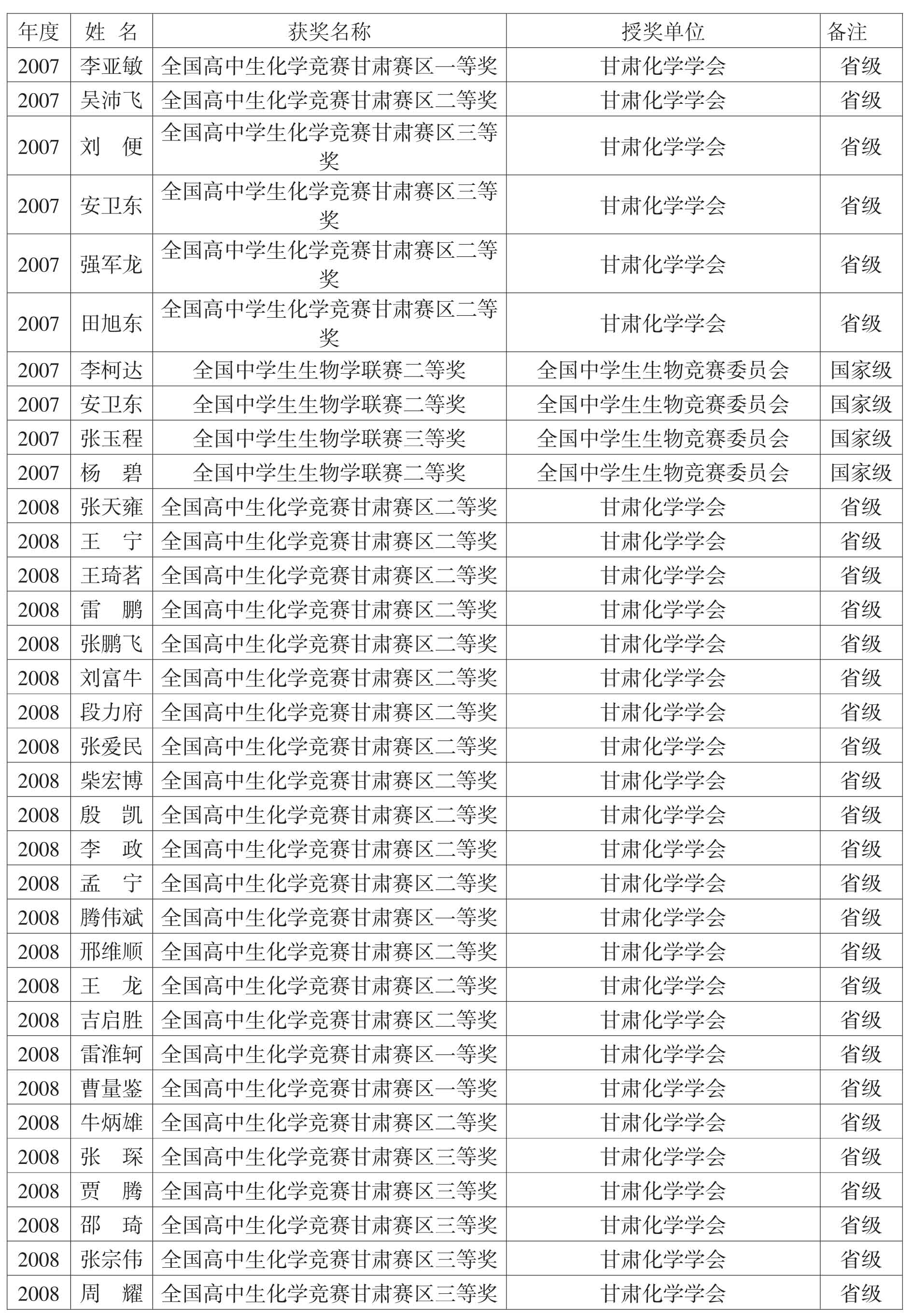

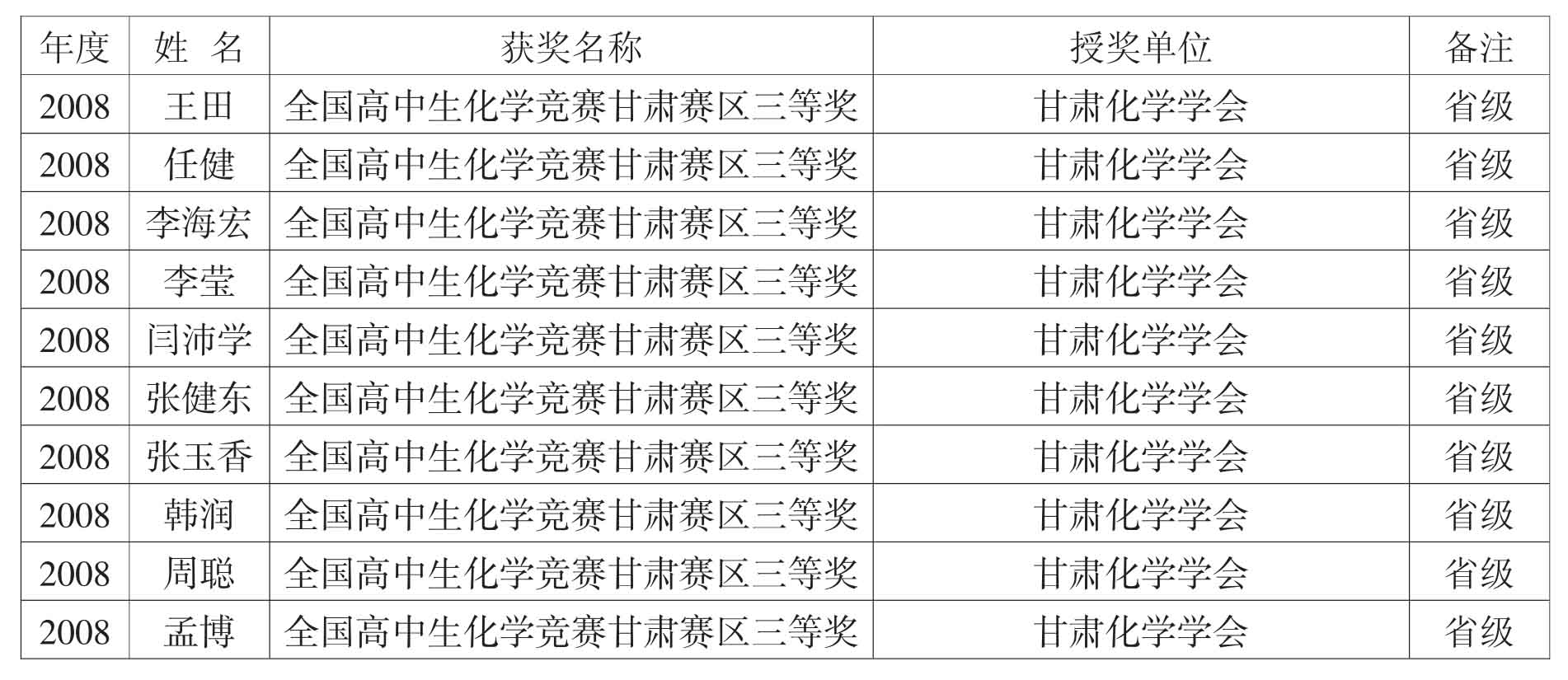

会宁一中学生竞赛获奖一览表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

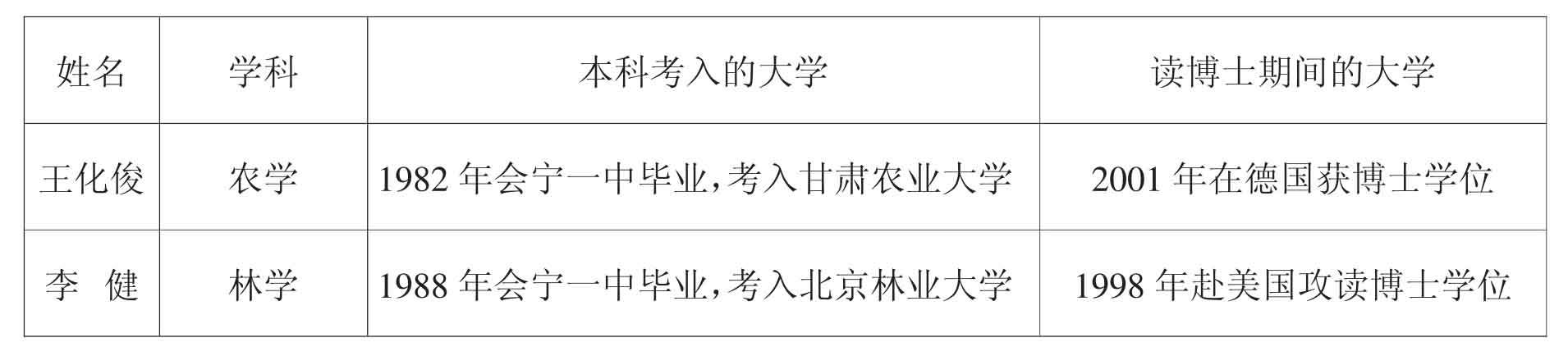

会宁一中学子获得博士学位一览表

续 表

续 表

(供稿人:郑焕民 杨作华 孙作斌)

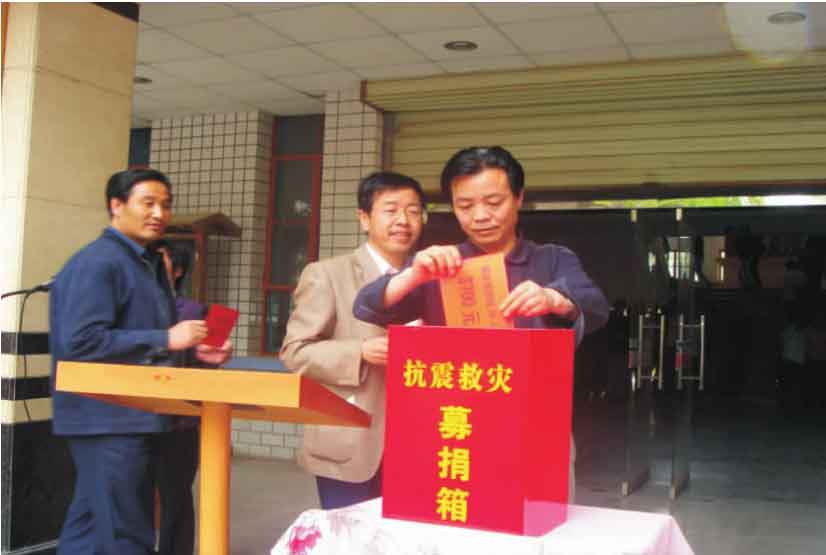

学校建设和发展图片说明

校园

教学大楼

月季花韵

校园一角

教学楼

现代化实验楼

广场

原甘肃省委书记苏荣及省市县领导视察

宁静校园路

绿草茵茵

开国元勋子女来校参观

省委书记陆浩及省市县领导视察

县委书记常守远来校指导工作

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。