第四节 “礼仪之争”的高潮

南京教案发生之后,许多传教士都遭到流放或驱逐,有的还被监禁于广州。当时有19名耶稣会士、3名多明我会士和1名方济各会士,就在他们同被监禁的过程中,召开了一个长达40天的会议,试图为传教工作找出更为统一的方法。会议在1668年1月26日结束,讨论并通过了42项议案。这些议案包括众多方面,如洗礼、斋戒、教义指导等,其中有涉及关于祭拜死者和祭拜孔子的问题,“关于中国人崇拜他们的教师孔子和先人的礼仪,圣职部1656年所做出并经教皇亚历山大七世批准的答复必须无条件执行:因为它们建立在一种可能性很强的意见之上,无法提出相反的证据来反对这种意见”(11)。

这份议案的达成对于统一中国的传教工作很有帮助,方济各会、多明我会也都表示同意并签字。但是签字的多明我会代表闵明我(Domingo Navarrete)随后因为其中两项决议在未通过与会者同意的情况下被耶稣会长改变了,就认为不再受这些条款的束缚。1668年12月,闵明我设法逃离了监禁,返回了欧洲。1673年在罗马期间,他出版了《中华帝国历史、政治、伦理和宗教论集》。这本书充满了对耶稣会士传教方法,尤其是礼仪态度的强烈不满,这使正要处于和解的礼仪问题又面临着争论。

南京教案逐渐平息,尤其是1692年康熙颁发了容教令后,无论是在华传教士还是欧洲,都认为在中国传播福音的时机再次来临了。此时,欧洲各种政治势力和教派势力之间的冲突,也不再如以前那样剑拔弩张,主要原因是葡萄牙开始慢慢衰落,而葡萄牙是耶稣会士的靠山。就在这一时候,阎当(Charles Maigrot)颁布了一道反对耶稣会全套做法的训令。

阎当是巴黎外方传教会成员,1684年1月到达福建,1687年开始担任福建宗座代牧。就在1693年3月26日,阎当颁发了要求他辖区内所有传教士必须遵守的训令。在这份训令的开始,阎当就写到:“自从我们在天主的眷顾之下来到中国之日起,我们的宗座代牧区所始终关注的重要问题是:如果可能的话,结束传教士们之间长期以来争论的种种问题,另外要给予传教士一个准则,在理论和实践上同样地加以遵守,直到圣座解决纷争为止。我们很遗憾地注意到,经常发生一些给教堂带来严重损失的事情,即在有关崇敬天主和铲除偶像崇拜的事情上,传播福音的使者们之间意见不一。有的人不认为做这些行为能不犯偶像崇拜罪,而另外一些人则允许基督徒去做,或劝他们去做。结果是不少人认为某些活动是迷信的,但为了求得安宁,暂时允许这些活动。长期的经验告诉我们,这种对邪恶的宽容,反而使得邪恶得以生根并一天天蔓延。”

接下来他就指出了每一个传教士必须遵守的规定:教廷的敕令和宪章明确指出,宗座代牧们都有责任在他们自己的代牧区范围内为有关崇拜天主及维护伦理道德做好准备。为了在这问题上履行职责,命令教区内的每一个传教士在教廷另作出新决定之前,都要遵守下列规定:(12)

1.除了某种不规范的语言之外,不要用中文去表达无法表达的欧洲名词。我们宣布应称真神为天主(天上的主人),这已经是用了很久的名称了。另外两个汉词——天和上帝(最高的皇帝)——应该完全取消。不要让任何一个人知道在汉语中——天和上帝——就是我们基督徒崇拜的真神。

2.我们严禁在任何教堂里置放刻上“敬天”二字的匾。不管在什么地方,放上这匾的,我们都下令在两个月之内去掉。凡把真神称为天或上帝的其他的牌子和类似意义的对联也都要去掉。我们的意见是,所有这些牌子,尤其是那些有“敬天”字样的不能被认为与偶像崇拜无关。即使事情并没有我们看得那么确凿,也真正暗示着有危险,看到传播福音的教士可以在神圣的地方放置某件令人厌恶的东西,会把我们从这类牌子前吓跑。经验告诉我们,我们代牧区内那些不让把这些牌子放在自己教堂里的传教士们,在传播福音方面毫不逊色,他们劳动的收获并不比其他传教士们小。

3.我们声明:这些问题没有如实反映,已经越过我们呈交给教宗亚历山大七世了。因此,容忍中国人中间已经盛行的祭孔和祭祖,传教士们不能依赖教廷作出的答复——教廷的答复当然是正确、明智的,但却是根据可疑及含糊的描绘的情况而作出的。

4.传教士在任何情况下都不能允许基督徒主持、参与或者出席一年数度例行的祭孔、祭祖的隆重仪式,我们宣布这种供祭是带有迷信色彩的。

5.有的传教士在他们传播福音的地方力求取消在家里供先人的牌位,我们对这些传教士大加赞扬,我们鼓励他们继续做下去。但是,在有的很难这样做的地方,至少采取一种适当办法:把“神主”、“神位”、“灵位”等字取掉,只能把亡者的名字写在牌位上,至多只能加一个“位”字。在教廷就这些问题作出裁决之前,我们不能完全反对以上述形式出现的此种牌位。但是,我们不能同意对这种牌位以迷信的眼光加以理解。所以,在私宅里,牌位放置的地方必须用粗体字写上一个声明,声明基督徒对死者的一些想法和子孙应该对祖宗如何行孝道……

6.我们注意到有些在口头上,或者书面上流传着的一些说法,正把粗心的人引向错误,甚至为迷信打开方便之门。例如:中国人教授的哲学,如正确加以理解并没有什么和基督教规相违背的;古代的贤人用“太极”这词把天主解释为世界一切事物的缘由;孔子向神灵所致的敬意其世俗意义更甚于宗教意义;中国的《礼经》(有关中国所有习俗和礼仪的书)无论对自然界还是道德修养都是一部杰出学说的集大成之作。在我们整个代牧区,我们严格禁止散播大量这类似是而非、错误百出的言论或文字。

7.要让传教士们注意,在学校里用中文教科书讲课的基督徒们不向他们的学生灌输这些书的原文及注释中层出不穷的无神论及其他迷信的东西。要让传教士们要求他们驳斥明显的错误,利用驳斥错误趁机孜孜不倦地教导他们的学生,基督教关于天主及其创造世界、主宰世界是如何解释的,传教士们应该经常告诫这些基督徒们不要把他们在课上学到的违背基督教义的东西掺杂进他们的著作中,这种情况是很容易发生的。

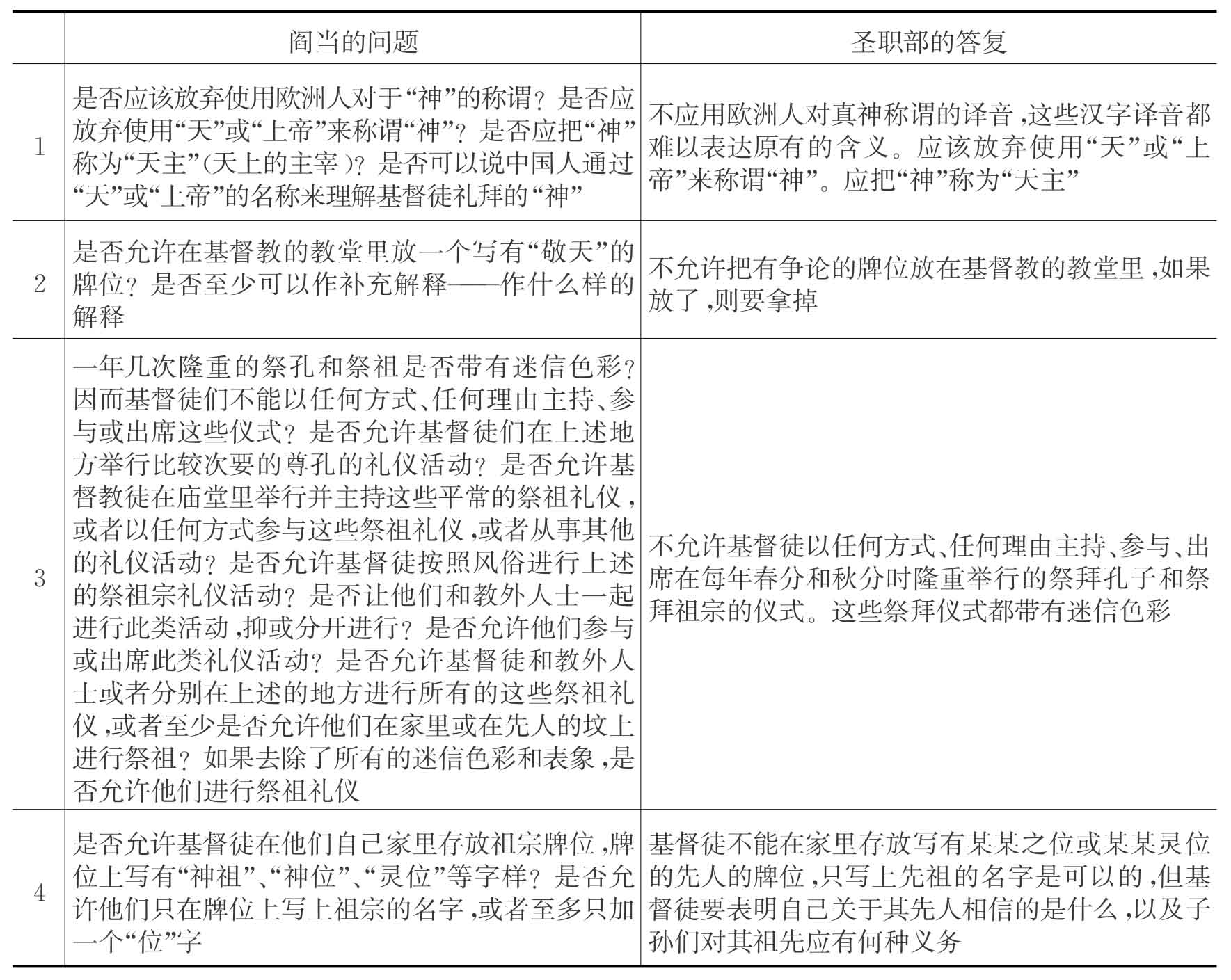

接着阎当将布告提出的这些训令,提出了一些问题,建议罗马教廷圣职部考虑。圣职部于1697年开始调查阎当的声明,调查委员会经过几个月的调查,那时的湖广宗座代牧莱奥尼萨还编写了一份材料,在这份材料中,其本意是关于儒家礼仪的相当精确和公正的评价,但是他在将一些术语翻译成拉丁文时,因用词欠缺,使教廷进一步确定儒家祭祖、祭天、祭孔是带有宗教迷信色彩的。比如他将指孔子时所用的“圣”翻译成“saint”(圣徒)而非“master”(教师)。因此这份材料对耶稣会而言是非常不利的,所以圣职部对阎当训令的声明并不利于耶稣会士。圣职部就对于阎当提出的这些问题给予了答复,见表5-3。

表5-3 圣职部关于阎当问题的答复

阎当颁发的训令和他向罗马教廷提出的问题,又再次使“礼仪问题”掀起了狂澜。阎当这么做在相当程度上是有其个人目的的,他对葡萄牙独享的保教权十分反感,而且在来中国的三位宗座代牧中,阎当与其他两位宗座代牧伊大仁和罗文藻关系不和,因此想通过这道训令来维护自己的地位。训令并没有如阎当所设想的那样使福建所有的传教士和基督徒步入正轨,甚至还引起了骚动。

耶稣会士以质疑阎当的权利为由而不予听从,中国基督教徒因害怕礼部的制裁而反对阎当的训令,并向南京主教罗历山(Alessandro Ciceri)提出抗议,福建副主教耶稣会士穆若瑟(Joseph Monteiro)因为这些纷争不得不在1693年自行引退。当时在福建工作的耶稣会士骆保禄和杨若翰都反对阎当的训令,不禁止中国基督徒参加祭祖礼仪,甚至还要求阎当在他的教堂里悬挂“敬天”的牌匾。作为反击,阎当停止了骆保禄和杨若翰的传教工作。不仅如此,其他地区的主教和宗座代牧也对是否执行阎当的训令意见不同。一时之间,礼仪问题的争论又甚嚣尘上。

阎当的训令,在中国的大多数传教士都持反对态度,可是却在欧洲得到了普遍赞同,例如法国索邦神学院“很高兴能以符合阎当意愿的方式裁决,并谴责耶稣会士传教区的整套做派”,这就更使得礼仪之争的战火越烧越烈。而且,此时两名耶稣会士的书,即李明的《中国现势新志》和郭弼恩的《中国皇帝敕令史》都宣扬中国的传教业绩,用神学术语为中国传教区辩护,关于这两本书的争论也进一步引起了欧洲对礼仪之争的争论。索邦神学院还对这两本书提出了审查,审查的结果是在1700年10月18日,将李明的书列为禁书,并正式反对耶稣会士的做法。神学院的这一做法,将礼仪之争问题又陷入到关于神学的争论中去,“然而事实上,这场争论并非关于基督教教义的辩论;它是一场关于中国人某些习俗的辩论;而对此做出结论,除了需要神学家,还需要历史学家、人种学家和汉学专家”。

针对种种对耶稣会士的反对声,耶稣会士积极寻求回击这些反对声的证据,他们决定从康熙皇帝那里寻求答案,“如果礼仪被认为是这个国家世俗的和政治的典礼并与宗教信仰相分离,那么作为这个国家最高代表的皇帝就应该拥有关于该问题的绝对性发言权”。于是,传教士闵明我、徐日昇、安多、张诚四人就联名向康熙皇帝上书。他们在这份请愿书中描述了耶稣会士对中国礼仪的认识、看法,请康熙皇帝判断这种认识是否正确。康熙皇帝当天就回复了这份请愿书:“本日奉御批:这所写甚好,有合大道。敬天及事君、敬师长者,系天下通义,这就是无可改处,钦此!”(13)这道批复表明了康熙对耶稣会士看法的赞同,认为中国礼仪是一种与宗教无关的俗礼。

但是康熙皇帝赞同的这份请愿书并没有使情形好转,反而被认为“竟然在一个关于基督教真理的问题上听从一位异教徒国王”,这使得情况更加糟糕。反对耶稣会士者就以此来攻击耶稣会士,认为将这一关于圣教的事不请求罗马教廷,反而求助于中国皇帝,实在是荒唐。而且此时,康熙皇帝也了解了外国教会内部正关于自己的批复发生争论,认为那是对他皇威的挑战,也相信罗马有破坏中国的打算。

就这样,自这件事后,礼仪之争的性质发生变化,主角也不再仅仅是耶稣会与其他相对立的修会,也不仅仅是教廷支持或反对耶稣会士,而改为教皇和康熙及其双方代表的权力机构的争论,争论内容也绝不仅仅是单纯的神学和非神学这样的辩论,而是演变成一场中西双方政治的斗争。这样的转变在1704年教皇派遣使者到中国颁发敕谕而最终完成。

1704年11月20日,针对阎当的训令,圣职部举行了最后一次会议并作出决议,经当时的教宗克莱孟十一世(Clement XI)的确认,并决定议案各款在欧洲不许公布,因怕在中国宣布之前就在欧洲引起争论进而影响到中国。全文交教宗派往中国的特使并由特使在中国与当地主教商议后而定。该决议要点如下:(14)

1.西洋称呼天地为万物之主,用斗斯二字,此二字在中国用不成语,所以在中国之西洋人,并入天主教之人,方用天主二字,已经日久;从今以后,总不许用天字,并不许用上帝字眼,只称呼天地万物之主。如敬天二字之匾,若未悬挂,则不必悬挂,若已曾悬挂在天主堂内,即当取下,不许悬挂。

2.春秋二季祭孔子并祭祖宗之大礼,凡入教之人,不许做主祭助祭之事;连入教之人,亦不许在此处站立,因为此与异端相同。

3.凡入天主教之官员或进士、举人、生员等,于每月初一日十五日不许入孔子庙行礼。或有新上任之官,并新得进士、新得举人、生员等,亦俱不许入孔子庙行礼。

4.凡入天主教之人,不许入祠堂行一切之礼。

5.凡入天主教之人,或在家中或在坟上,或逢吊丧之事,俱不许行礼。或本教人与别教之人,若相会时,亦不许行此礼,因为都是异端之事。再者,入天主教之人,或说我并不曾行异端之事,我不过要报本的意思,我不求神,亦不免求祸,虽有如此说话者亦不可。

6.凡遇他教之人行此礼之时,入天主教之人,若要讲究,恐生是非,只好在旁边站立尚可使得。

7.凡入天主教之人,不许依中国规矩,留牌位在家,因有灵位神主等字眼,文指牌位之上有灵魂。要立牌位,只许写亡人名字。再者,牌位做法,若无异端之事,如此留在家中可也。但牌位旁边,应写天主教孝敬父母之道。

克莱孟十一世在谕旨中还附有如下批复:“无论他、或者其他总主教、主教,还是在那些地区掌握权力的巡阅使、宗座代表,或宗座代牧,都必须注意每一个在那里的传教士,不管属于哪个修会、机构,甚至是耶稣会,都必须无条件地遵守这些答复。他们应该注意在这些地区内的所有基督徒们都应认真遵守这些答复。不遵守这些答复的应该按教会法受到处罚。”(15)从经教皇批准,圣职部颁布的议案及教皇的敕谕中,我们可以看到,教廷全面并且几乎是无条件地禁止了基督徒执行祭祖、祭孔礼仪,耶稣会士的适应性传教政策中关于礼仪问题的政策被全部推翻了,唯一可以做的就是摆放一块写有先人名字的牌位。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。