浅谈西夏文物中的花卉纹装饰艺术

苏银梅 张惠霞

一、西夏文物的独特性

纵观中国古代各个少数民族遗留给后人的文化遗产,西夏文物以其特有的艺术风格和鲜明的时代特征而独具魅力。西夏王陵号称中国的“金字塔”,已经成为西夏文化的符号,3号陵出土的琉璃和陶质的妙音鸟(迦陵频伽)目前在其他文化遗存中尚未发现。西夏文字,其唯一性充分彰显了西夏人的民族个性和创新精神。贺兰山下的弘佛塔,造型特殊,融合了汉、西夏两种风格。拜寺口双塔是我国最早而且现知唯一保留了塔心柱的方形实心塔,其有窗无门的壁画装饰手法与众不同,别具特色。青铜峡一百零八塔更是罕见的塔群。敦煌莫高窟、安西榆林石窟、东千佛洞等西夏石窟壁画,绘画艺术吸收了五代、唐时期的绘画风格,其中供养人丰富多彩的服饰,是借鉴了汉、契丹、吐蕃、回鹘等民族服饰元素,融合了党项族服饰特点而形成的风格鲜明的西夏服饰。黑水城出土的卷轴帛画、版画,宁夏灵武出土佛经版画以及唐卡中的绘画展现出较高的艺术表现能力。西夏陵园出土的人像石碑座,雕龙石柱、莲花柱础、石雕人像,以及大小石马,浑厚朴实而又大气磅礴,特别值得一提的是男、女人像柱础,反映出西夏时期石雕艺术的独特风格。彩塑塑造手法模仿唐朝塑像,又具有浓郁的西夏的造型风格,表现了西夏泥塑的精湛工艺,展示了西夏艺术家的才华。铸造器物中的“敕燃马牌”、卫兵腰间挂带便于通行的腰牌、首领印、工监砖印及各种字体的西夏钱币,特别是国宝级文物鎏金铜牛,反映出西夏人的铸造水平和审美意蕴。工艺精致的丝织品,有绢、罗、绮、绫、锦、纱、刺绣、缂丝等,值得一提的是拜寺口双塔出土的婴戏莲纹印绢,其图案纹饰既有中国宋代瓷器上的童子形象,也有源于波斯的联珠纹图案,炫彩华丽,富有民族气质。陶瓷器,西夏的陶瓷业发达,能烧制精美的陶瓷器,包括建筑构件、生活用陶瓷制品等。西夏陵区8号陵出土的陶质琉璃鸱吻,龙头鱼尾,龙的威猛与鱼的身形兼备,给人以动态之美,是目前国内出土的最大的琉璃鸱吻。灵武磁窑堡发现的西夏高足杯、高足碗,内外施白釉,釉面光滑,圈足露胎,是在传承了唐代瓷器造型风格的基础上所创造出的别具一格的瓷器。西夏瓷器中黑、白、褐色剔刻花瓷器是西夏瓷器中最具代表性的瓷器。器物类型有罐、壶、瓶、盆、碗等,在器物主体部分开光,于开光内剔刻大型的花卉图案和其他装饰图案,造型大方、端庄,剔刻疏密得当、宾主分明,色泽有较强的对比感。特别是瓷扁壶,壶体一面或两面有圈足,为放置起平稳作用。壶的两侧有两耳或四系,便于穿绳携带。这种器物适宜游牧民族外出放牧时背挂携带,反映了西夏的生产、生活特点。其制作技术和艺术效果显现了该民族的聪明才智和创造性思维。1991年考古工作者在宁夏贺兰县拜寺口方塔遗址中发现的西夏文活字版《吉祥遍至口和本续》,是现存世界最早的木活字版印本。书写纸张为白麻纸,制作材料含树皮、亚麻、大麻和棉花纤维、碎布,制作技术高于其他少数民族。西夏疆域北部今甘肃、宁夏贺兰山的北山,内蒙古阴山、曼德拉山的西夏佛塔岩画,西夏文字题记和西夏文字岩画,映射出西夏人对佛教的崇拜及西夏文字被尊崇、传播的情况。碑刻如甘肃武威发现的“凉州重修护国寺感通塔碑铭”,以汉、西夏两种文字记录,张掖“黑河治桥勅碑”则用汉、藏两种文字记事,汉文乌海参知政事残碑等,反映了西夏多元的文化面貌。

西夏文物中,与佛教有关的文物占很大比例,这也是西夏文物最具特色的一面,同时可透视到当时佛教影响着西夏人生活的各个层面,具有浓郁宗教色彩的艺术品印证着当时社会与文化风俗。

西夏文物的另一个鲜明特征是,在一些建筑构件、瓷器、木器、丝绸等艺术品装饰图案中,大量使用了花卉纹,主要有莲花、牡丹花纹,还有石榴、菊花、葵花、梅花等纹饰。

二、西夏文物中的花卉纹建筑构件

在已发现的西夏文物中,花卉纹主要出现在建筑构件和瓷器中,其次用于金器、木器、丝绸制品的装饰。莲花图案频频出现于西夏文物特别是寺庙、墓地碑亭等建筑饰件中,这与西夏人拜信佛教密切相关。在佛教文化中,可以说“莲”就是“佛”的象征。在佛教故事中,佛祖释迦牟尼诞生时,皇宫御苑中出现了八种祥瑞,其中之一就是池中突然长出大如车轮的白莲花。佛祖一出世,便坐在莲花上。释迦牟尼觉悟成道后,“观树经行”,一步一莲花,共十八莲花。他讲经说法时,坐的是“莲花座”,坐姿也是“莲花坐姿”。佛教以莲为喻的词语,更是数不胜数。莲花出污泥而不染,清净庄严,成为佛国净土的象征。莲花纹于是成为信仰佛教的西夏人艺术品中常用的装饰图案。

西夏人作为游牧民族而崇尚佛教,佛教已经渗透到他们生活的各个方面,西夏建筑中广为使用的莲花纹饰件,反映出当时浓厚的佛教文化氛围,折射出人们对佛教的崇拜程度及佛教对人们的影响。而建筑物也因莲花图案构件的装饰显得庄严、肃穆,陵墓下的帝王,显现出清净、无谓的气质。西夏陵区3号陵出土的一对灰陶莲花纹饰物(见图一),直径4.8厘米,花蕊圆形外凸,三层花瓣,第一圈为联珠纹。西夏陵出土的灰陶莲花纹滴水(见图二1),高7厘米,宽22.5厘米,滴水下沿呈连弧月牙形,中部饰一结莲蓬莲花。另一件灰陶折枝莲花纹滴水(见图二2),高7厘米,宽20厘米,滴水中央饰一折枝莲花凸起,两边对称各有三长莲叶。1975年西夏陵区8号陵(现编号为6号)地表采集的陶琉璃花卉纹滴水(见图三),高8厘米,宽21.7厘米,厚1.8厘米,表层施绿色琉璃釉,中央为一结莲子的莲花,两边对称饰莲叶,图案清晰,构图疏密得当。1988年西夏林区3号陵东碑亭遗址出土的灰陶莲花荷叶纹方砖,边长28.5厘米,厚7厘米。正中饰一绽开的莲花,四角各有一荷叶托举莲花(见图四1)。西夏陵区出土的灰陶莲花菊花纹方砖,边长30厘米,正中有一圆心,四角饰两个对称的莲花、菊花(见图四2)。

图一 西夏陵区3号陵出土的陶建筑饰件(现藏西夏博物馆)

图二 1.西夏陵区出土的陶莲花纹滴水(现藏西夏博物馆)

2.西夏陵区出土的陶折枝莲花纹滴水(现藏西夏博物馆)

图三 西夏陵区8号陵地面采集的陶琉璃花卉纹滴水(现藏宁夏博物馆)

图四 1.西夏陵区出土的陶莲花荷叶纹方砖(现藏西夏博物馆)

2.西夏陵区出土的陶莲花菊花纹方砖(现藏宁夏博物馆)

贺兰山分水岭东侧的殿台子遗址出土的瓦当中,六边形莲花纹琉璃砖,莲花图案清晰,纹饰精美,具有较高的观赏价值。宁夏永宁县闽宁村西夏野利氏墓地碑亭出土的建筑构件瓦当,均模印莲花,同模压制而成,完整者9件,还有113件残块。

除莲花纹饰大量使用于西夏建筑构件装饰以外,石榴纹、菊花纹也用于建筑饰件。

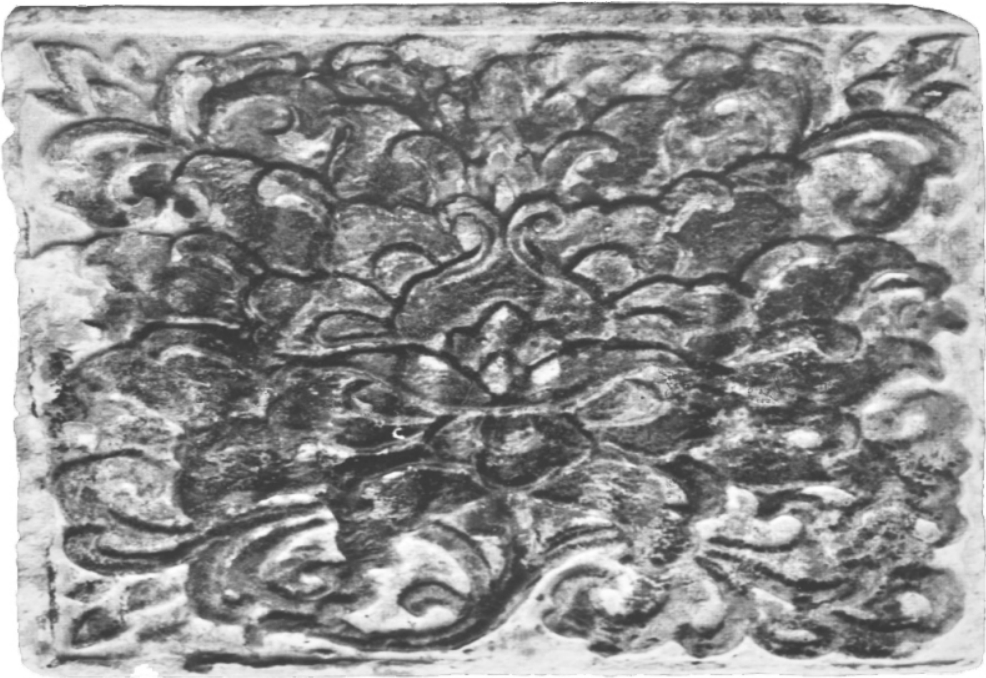

石榴花纹,因石榴“千房同膜,千子如一”,被民间视为象征多子的祥瑞之果,石榴纹遂成为一种吉祥纹饰,有“多子多福”的寓意。石榴纹从伊朗传入,最早出现在唐三彩陶器上,有模印贴花,也有刻花施彩手法,多与宝相花、莲花、葡萄等相配。其形象是在盛开的花朵中心露出饱绽的石榴果,或花苞之中满是石榴子,有的称“海石榴花”。1974年西夏王陵6号陵献殿遗址出土的花卉纹琉璃方砖,长33厘米,宽34厘米,厚5.5厘米。砖呈正方形,面施琉璃绿釉,有一周宽2.5厘米的边框,有关专家认为中间所饰花卉纹为“莲花蔓草卷叶纹”。仔细观察,主题花朵与三角小花朵并非莲花纹,而应该是石榴花纹,整个画面纹饰繁缛,具有波斯细密画的风格(见图五)。

图五 1974年西夏陵区8号陵(现编号为6号)献殿遗址中出土的陶琉璃花卉纹方砖

贺兰山分水岭东侧的殿子台遗址西夏人墓地碑亭出土的瓦当中就有石榴花纹陶滴水、石榴花纹琉璃滴水。

菊花是我国的传统花卉之一,也是“长寿”之花。古人认为菊花能轻身益气。菊花还被看做花群中的“隐逸者”,常比作君子,也受到西夏人的喜爱。青海省博物馆藏褐釉剔花双系瓷瓶,高33厘米,腹径20厘米。腹部剔刻菊花图案。宁夏博物馆藏1985年灵武磁窑堡窑址出土的褐釉剔刻花瓷颈瓶,残高28厘米,虽然出土时残碎,但修复后任然可见腹部开光内剔刻的姿态优美的菊花图案。

三、西夏文物中的剔刻花卉纹瓷器

西夏剔刻花瓷器如同西夏文字,成为西夏文化中最具代表性的符号。其制作工艺是在施釉的胎体上剔掉部分釉面,使留存的釉与胎形成鲜明色差对比,同时所要表现的图案更富有立体效果,给人以浮雕的美感。通过该种装饰工艺,可观察出西夏是一个善于借鉴、吸纳其他民族的文化,又赋予本民族的理念,创作出新的适合本民族审美需求作品的民族。这种文化交流、融合、提炼后所产生的艺术品,独具个性与魅力。西夏剔刻花瓷器以黑色、褐色、白色为主。器物类型有罐、壶、瓶、盘、碗、盆等,其中扁壶最具特色。装饰纹以花卉纹为多,以牡丹花为主要纹饰,还有莲、菊、梅、石榴等花。

除受佛教文化影响,莲花纹饰广泛用于艺术品装饰以外,牡丹纹也是西夏艺术品的主要装饰纹饰。牡丹花娇艳多姿、雍容大方、富丽堂皇,唐代诗人刘禹锡赞誉:“惟有牡丹真国色,花开时节动京城。”唐宋以来,牡丹成为吉祥幸福、繁荣昌盛的象征,并得以世代延续下来,被称为“富贵花”。宋哲学家周敦颐《爱莲说》写道:“自李唐以来,世人甚爱牡丹”,“牡丹,花之富贵者也。”从此,牡丹与“富贵”二字紧密联系在一起。西夏人以牡丹纹作为艺术品装饰图案,一方面受唐宋文化的影响,一方面反映了党项人对美好生活的追求以及大气、豪放的民族性格。

西夏艺术家在颈瓶、扁壶、罐、盆、钵、盘和碗等器物上剔刻或模印大量牡丹花。花纹有折枝、缠枝等。宁夏盐池县博物馆藏1986年灵武磁窑堡出土的褐釉剔刻牡丹花梅瓶,残高38.8厘米,口径7.5厘米,腹径19.5厘米,底径12厘米。腹部菱形开光内剔刻折枝牡丹。宁夏博物馆藏褐釉剔刻花牡丹花梅瓶高33厘米,口径7.3厘米,底径8.7厘米。直口台唇,短细颈,斜肩。器型优美,线条流畅,腹上部以剔地露胎的技法,剔刻折枝牡丹花纹。剔掉的大面积釉色作为所要表现图案的底衬,而牡丹花则以剔刻的线条表现。宁夏海原县文物管理所藏的黑釉剔刻花四系扁壶,高35.4厘米,腹径31.6厘米,厚17.3厘米(见图六)。直口台唇,长颈,壶体呈扁圆状,有四带状耳,腹部两面各有一圈足,便于携带、卧放。正面圈足周围以剔釉露胎的技法,剔刻出连枝牡丹花卉图案。仔细欣赏,四枝牡丹花及枝叶并不完全相同,可知是工匠在创作时随意刻画,可见工匠精湛的技艺。宁夏博物馆藏有灵武磁窑堡出土两件黑釉、一件褐釉四系瓷扁壶,器型有不同程度的残缺,三件扁壶腹部剔刻风格迥异的牡丹花纹。甘肃省博物馆藏黑釉剔刻牡丹纹罐,高26.5厘米,口径20.5厘米,底径15.4厘米(见图七)。上腹部剔刻缠枝牡丹纹,剔刻技法简练,线条流畅,构图丰满,如花池中牡丹随风摇曳。甘肃省博物馆藏黑釉剔刻牡丹纹六系罐,高58.5厘米,口径14.5厘米,底径16.6厘米(见图八)。肩部六系之间饰梯形开光,内剔刻折枝牡丹,腹部饰三个菱形开光,内剔刻折枝牡丹两枝,开光两侧刻画牡丹叶和水波纹。该馆还藏有一件白釉剔刻花罐,高40.9厘米,口径14.4厘米,足径13.3厘米。上腹部剔刻缠枝牡丹。青海省互助县丹麻乡窖藏褐釉剔刻牡丹纹罐,高20厘米,口径20.5厘米,底径14厘米。器型规整,腹部剔刻缠枝牡丹纹。宁夏博物馆还藏有一件1985年灵武磁窑堡出土的褐釉鹿衔花瓷颈瓶。残高29厘米,出土时残碎,修复后见腹部开光内剔刻鹿衔花图案,鹿的形象逼真,所衔花朵为牡丹花,作者可能要表达的是一种富贵、吉祥的意境。

图六 黑釉剔刻花四系扁壶(现藏宁夏海原县文物管理所)

图七 黑釉剔刻牡丹纹罐(现藏甘肃省博物馆

图八 黑釉剔刻花牡丹纹六系罐局部花纹(现藏甘肃省博物馆)

牡丹花纹是西夏瓷器中最常见的纹饰,体现了西夏人对牡丹花的情有独钟,这也与牡丹花雍容华贵,象征着幸福美满有关。从另一层面讲,是西夏人对中原文化的吸纳以及对美好生活的追求。反映了一个民族的审美意蕴和精神世界。

西夏剔刻花卉纹瓷器的艺术渊源可追溯到唐代的金银器。最早的剔刻花卉纹瓷器应该说是受到唐代金银器的制作技术产生的艺术效果启发而创作的瓷器装饰艺术。唐朝的金银器工艺大量吸收了粟特、波斯萨珊等西亚和中亚金银器发达地区的工艺、造型和纹饰,特别是波斯萨珊金银器常用的凸纹装饰工艺对唐代早期的金银器装饰工艺产生了较大的影响。凸纹装饰技术的特点是,主体纹饰突出,立体感强,具有极强的装饰效果。1970年西安南郊何家村窖藏出土的舞马衔杯纹银壶、鹦鹉提梁银罐(见图九)、飞狮纹银盒(见图十),1956年西安出土的鎏金凸花银盘等就是用这种装饰技法制作出的精品,富丽堂皇、五彩斑斓、丰满富丽、生机勃勃。宋以来,剔刻花瓷器出现于磁州窑、耀州窑。西夏人借鉴磁州窑、耀州窑瓷器制作技术,又融合了本民族的文化元素,创作出大量剔刻花瓷器,尤其是花卉纹剔刻花瓷器,成为瓷器史上的一朵奇葩。

图九 西安南郊何家村出土的鹦鹉提梁银罐(现藏陕西历史博物馆)

图十 西安南郊何家村出土的飞狮纹银盒(现藏陕西历史博物馆)

图十一 陕西省彬县出土的五代青釉提梁倒注瓷壶(现藏陕西历史博物馆)

图十二 宋耀州窑青釉刻花五足炉口沿(现藏甘肃省博物馆)

四、其他西夏文物中的花卉纹饰

(一)婴戏莲纹印绢

1986年贺兰县拜寺口双塔出土的婴戏莲纹印绢,长80厘米,宽30厘米(见图十三)。图案采用连续纹样,基本图案为一枝叶组成的圆形花环内绘四朵小白莲花,被枝叶分隔在四个小框内,环外绘一周连珠纹;另一排是菱形花框内绘四朵小白牡丹花,被枝叶分隔于四个小框内。花框四边各有一造型完全相同的戏花童子,头绾三发髻,围黄色兜肚,着桃形项圈和环状手镯。右手上举、左手自然下垂各抓一枝条,双腿腾空跃起。两两相对的联珠纹花框与菱形花框之间为四朵白色牡丹花,簇拥五瓣梅花组成的图案。从另一视觉去欣赏,这四朵牡丹正是由童子左、右手所持牡丹花构成。印绢色彩只有黄、黑、白三色。婴戏纹题材多出现于宋、辽、金、西夏瓷器中。该印绢中童子面部、头饰与宋瓷中的童子截然不同。西夏人把这种图案用于丝绸制品图案中,也是一种创举。

图十三 宁夏贺兰县拜寺口双塔出土的婴戏莲纹印绢(现藏宁夏博物馆)

(二)彩绘木桌、彩绘木雕花瓶

1986年考古人员在宁夏贺兰县拜寺口双塔出土放置祭祀贡品的彩绘木供桌,长58.5厘米,宽40.5厘米,高32.5厘米(见图十四)。供桌前后两个看面挡板均用雕花挡板和花牙板装饰。前、后看面上的镂空雕花挡板用双枨隔为上、中、下三层,上层又用蜀柱分为三个正方形小框,每框内透雕折枝牡丹花纹,中层分为两个长方形小框,每框内亦雕折枝牡丹花卉纹,下层雕刻四组云头纹饰。桌腿外侧牙板上彩绘牡丹纹。桌子通体彩绘,红漆衬底,金色线条勾勒桌面边缘、桌腿、双枨、蜀柱、挡板和花牙板的轮廓,间施黑色和绿色。整体造型美观大方,镂空工艺精湛,彩绘华丽而凝重。

图十四 宁夏贺兰县拜寺口双塔出土的彩绘木桌(现藏宁夏博物馆)

与彩绘木桌同时出土的一对彩绘木雕花瓶,通高49厘米,瓶高19.3厘米,底径8厘米(见图十五)。由花瓶和花束两部分组成,花瓶的造型、装饰、大小基本相同,瓶、座连体。通体以红色衬底,颈部贴金箔,腹部施金色牡丹花纹,底部以金线勾勒莲瓣轮廓。两束花分别插于瓶中。制作花束所用材料有麻纸、绢、纱等,近千年以前,这种制作工艺已经相当先进,反映了西夏人的聪明才智。

图十五 宁夏贺兰县拜寺口双塔出土的彩绘木雕花瓶(现藏宁夏博物馆)

西夏文物中的花卉纹装饰艺术,反映出西夏人对汉、波斯、吐蕃等文化的传承、吸纳,同时体现了该民族特有的精神价值、创造性思维及丰富的想象力。

参考文献

[1]许成、董宏征著:《宁夏文物》,银川:宁夏人民出版社,2006年,第186、187、188、189页。

[2]陕西历史博物馆编著:《陕西历史博物馆》,西安:陕西旅游出版社,2002年,第37、44、71页。

[3]俄军主编:《甘肃省博物馆文物精品图集》,西安:三秦出版社,2006年,第270、276、277页。

[4]《贺兰山阙宁夏丝绸之路》,香港大学美术博物馆,2008年,第117、118、143页。

[5]《丝绸之路大西北遗珍》,北京:文物出版社,2010年,第143、189、193、196、197页。

[6]宁夏文物考古研究所编著:《拜寺沟西夏方塔》,北京:文物出版社,2005年,彩板三二2、3、5。

[7]宁夏考古研究所编著:《闽宁村西夏墓地》,北京:科学出版社,2004年,图版三七7、8、9。

(作者苏银梅系宁夏固原博物馆研究员张惠霞系宁夏固原博物馆助理馆员图像处理:王育民)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。