(四)罪犯道德人格分析的实践意义

上面,我们通过对罪犯道德人格的分析,确定了罪犯道德人格所依据的因素,所包含的规定和关系。它们主要是:犯罪史、犯罪过程、被害人、劳动、两性关系和受教育状况。在此基础上,我们进一步深入分析了这些依据因素、规定和关系是根据什么因素、什么规定和关系确定的。如此,我们还可能继续剥笋一般层层深入分析下去。最终如马克思所说的:“从表象中的具体达到越来越稀薄的抽象,直到我达到一些最简单的规定。”(90)这样,对罪犯道德人格所体现的主观恶性程度必将一目了然,不难在人格改造的实践中把握和操作了。

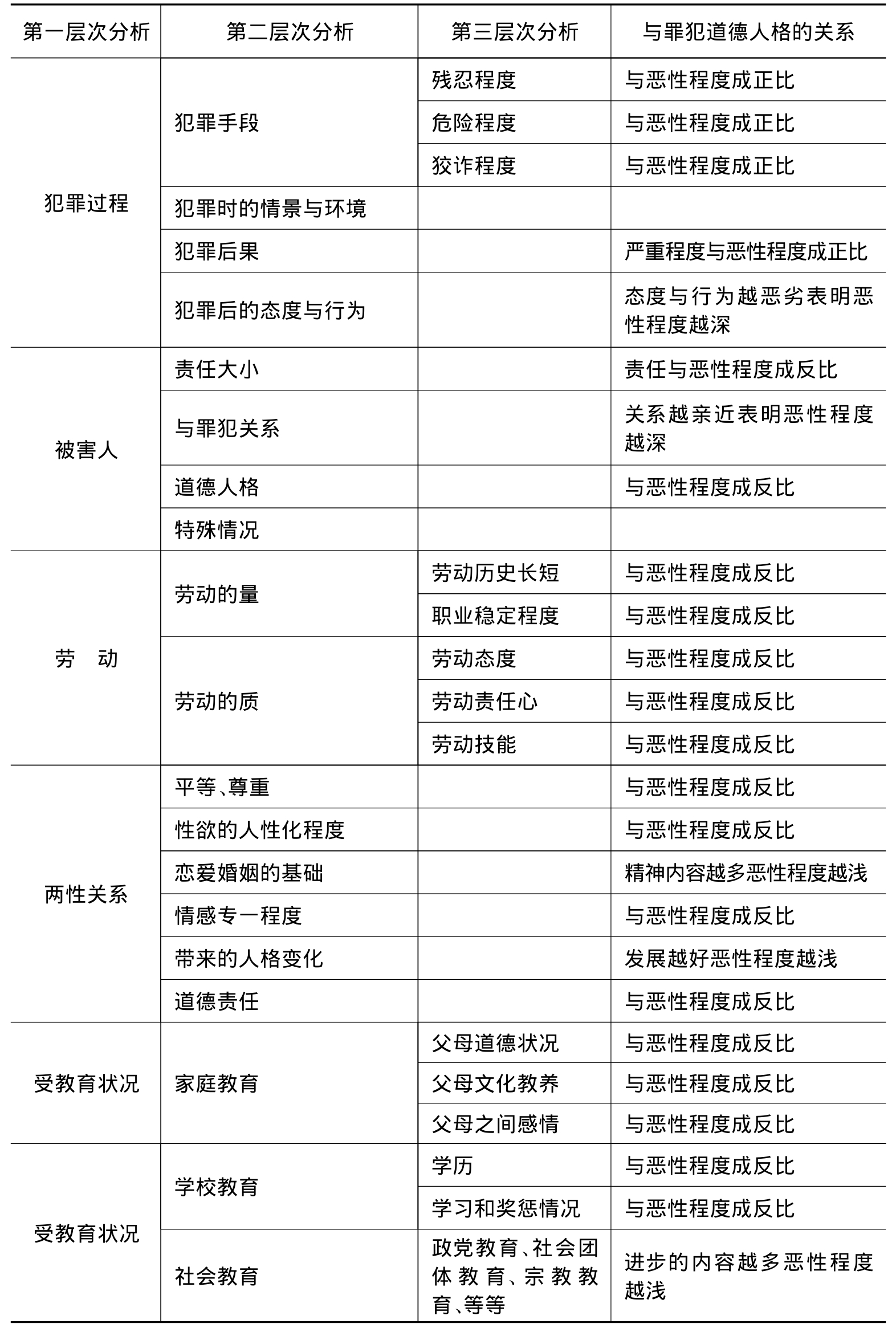

虽然上述分析还没有达到“最简单的规定”,但已初步为此开辟了道路。模仿马克思那段关于“人口”的论述,我们可以作这样的总结:罪犯道德人格是一个包含许多规定、许多因素的有机统一体,如犯罪史、犯罪过程、被害人、劳动等等。如果我们抛开犯罪史、犯罪过程等等,它就是一个抽象。如果我们不知道犯罪史、犯罪过程等等所依据的因素,如犯罪动机、犯罪手段等等,犯罪史、犯罪过程等等又是一句空话,而这些因素是以客观逼迫力、动机强度、残忍程度等等为前提的。比如劳动,如果没有职业、劳动态度和责任感、劳动技能,它就什么也不是。这样,我们在对罪犯道德人格分析的历程中达到了越来越简单的概念,“从表象中的具体达到越来越稀薄的抽象”,并指向了“最简单的规定”。当在层层分析之后又回到罪犯道德人格时,我们已对它不再感到抽象、感到陌生、感到枯燥。因为它已不是脱离了具体道德多样性的统一,已不是一个浑沌的关于整体的表象,而是一个具有许多规定和关系的丰富的总体了。经过对罪犯道德人格的分析和量化(91),罪犯主观恶性程度就不难确定了(见表5.1)。

表5.1 罪犯道德人格分析表

续 表

罪犯道德人格分析的实现对于监狱的罪犯改造工作实践具有多方面的意义:

第一,罪犯道德人格分析使我们认识和预测罪犯人格得到改造的可能性大小。我们已经知道,人格具有可改造性并不意味着罪犯的人格必然得到改造。因此,对于监狱来说,必须从多方面的、复杂的因素着眼分析和认识每一个罪犯的人格得到改造的可能性大小,这样,才能象医院对病人的治疗效果作出预检预测那样对治疗前景能“心中有数”。其中,罪犯的主观恶性程度深浅是决定其改造可能性大小的一个主要因素。而要确定其主观恶性程度深浅,就必须对他们的道德人格进行分析。“一般来说,罪犯道德人格的层次高低能够预示他们改恶从善可能性之大小。道德人格状况越好的罪犯,得到改造的可能性越大,反之,得到改造的可能性则越小”。(92)在罪犯人格分析的基础上确定其主观恶性深浅。由此,监狱就有能够对不同类型道德人格的罪犯设计不同的改造或矫治方案和计划,进行不同的管理。

第二,对罪犯进行道德人格分析的过程是科学地认识和评价罪犯、客观而全面地描述罪犯的过程。因为道德人格不是一个抽象概念,而是一个具体概念,它“包含多样性于自身之内”,是“一种综合的统一”,是“不同的规定之统一”。通过道德人格分析,监管人员将多角度、多层次地调查和描述罪犯的犯罪史和生活史,将罪犯置于“社会关系的总和”中去论认识;通过道德人格分析,出现在监管人员面前的,将不是仅仅只有外貌、姓名、年龄、性别、案由和刑期的罪犯,而是具体的“包含多样性于自身之内”的人——他不仅是罪犯,而且是和我们一样的常人。通过道德人格分析所发现、描述和展开的罪犯作为一个人的生动性、丰富性、具体性和完整性,对于人格改造的实践是极为重要的。因为监管人员在对罪犯的认识上容易形成的偏差是以偏概全,只见树木,不见森林,仅仅把罪犯看作罪犯,而忽视了他为一个人的完整性。而人格改造则要求监管人员从着眼于“包含多样性于自身之内”的具体思维角度去认识罪犯,而避免抽象思维,因为人格本身具有整体性,是个体由遗传和环境所决定的实际的和潜在的行为模式的总和。犯罪行为仅仅是“总和”中的一部分,而不是全部。只有从罪犯人格的总体上去认识其犯罪行为,才可能改造犯罪行为产生的人格内因。

第三,罪犯道德人格分析是罪犯道德人格分类的基础。目前世界各国监狱的罪犯分类标准已经比较多样化了,但是其中却没有明确地以道德人格为罪犯分类标准(93)。中国监狱从1991年开始实施的罪犯分类是在按性别、年龄、刑种、刑期实施分类的基础上进一步以犯罪性质为分类标准,将罪犯分为财产型、性欲型、暴力型和其他类型四大类。我称之为“91分类”模式。根据监狱工作实践和罪犯分类理论的研究结果,我在1994年对这一分类模式进行了分析和批评,认为“‘罪犯’和‘犯罪’是既有联系、又有区别的两个概念:罪犯是实施了犯罪行为的人,而犯罪是人的一种行为。罪犯分类,从根本上说,应当是‘人’的分类,而不是‘行为’的分类。以犯罪性质为分类标准,其实是犯罪行为的分类(包括犯罪的目的和手段),而不是‘犯罪人’本身的分类。这是‘91分类’模式的根本缺陷所在”。(94)为什么我强调罪犯分类应当是人的分类而不是行为的分类呢?因为人与行为相比,人是行为的主体,是行为发生的决定者;人具有稳定性和必然性,行为则具有情景性、偶然性、条件性;(95)人具有总体性、丰富性;某一类行为(如犯罪行为)则具有个别性;(96)最后,人格改造的对象不是犯罪行为,而是罪犯的人格。所以罪犯分类必须是人的分类。而在罪犯人格的总体中,应当确定以道德人格为罪犯分类标准。这是因为:首先,从道德人格上分类具有总体性、稳定性和概括性,它不是行为的分类,而是人本身的分类。因为道德人格所标示的,不是人的某一方面行为,而是人的道德性、人与其他动物相区别的内在规定性、人的价值和尊严、人的社会地位与作用的总和。从道德人格上对罪犯进行分类,使我们能够从人与其他动物相区别的人性的深刻性和人作为一切社会关系总和的丰富性上去认识和评价罪犯,既见树木,又见森林。犯罪性质与与道德人格相比,前者是“树木”,后者是“森林”,前者是“果”,后者是“因”,前者是由后者派生的。当一个人的道德人格堕落乃至败坏后,可能产生这样的犯罪行为,也可能产生那样的犯罪行为。同“树木”相比,“森林”是稳定的本体。其二,人作为具有许多规定和社会关系丰富的总体,可以从多种角度进行分类,例如从医学的角度可以把人分成健康的人和不健康的人,从美学的角度可以把人分成美的人和丑的人,等等。为什么我们单单选择伦理学的角度对罪犯进行道德人格分类呢?分类是因为事物之间存在着区别,人与人之间在生理上、语言上、性格上、能力上、健康程度上、美丑程度上等等诸多方面都存在着种种区别,我们却只能按照毛泽东在《矛盾论》中所强调的,捉住事物的主要矛盾。罪犯与常人之间作为人与人之间的抽象比较,最深刻的区别是什么呢?不是生理上、语言上、性格上、美丑上的区别,而是善恶上的区别。就具体的个体之间的善恶比较,情况是错综复杂的,我们并不能断定每一个罪犯都比任何常人恶,然而在总体上就群体之间作抽象比较,罪犯是恶的,这点完全可以肯定。而善与恶的矛盾,则是伦理学所特有的研究范畴,对人的善恶评价是道德评价,以道德人格为罪犯分类标准,就抓住了罪犯群体与普通社会群体的最大区别——善恶区别。在罪犯改造实践中我们常常关注罪犯的主观恶性程度,在我看来,主观恶性程度主要并不是法律问题,而是道德问题。应该把主观恶性程度作为罪犯道德人格的一个有机组成部分加以研究,只有从体现人格善恶对立而统一的道德性上,从人与其他动物相区别的人性的深度上我们才能把握和评价罪犯的主观恶性程度。所以,道德人格对于主观恶性程度而言,也是“森林”,是本体。其三,以道德人格为标准对罪犯实施分类的过程,是从伦理学的角度对罪犯进行道德评价的过程,它所关注的,是罪犯的道德品质和道德行为,是他们的人格道德性的程度,是他们所达到的与其他动物相区别的人性的层次。“道德人格可以划分为由下到上的数个层阶,那种丧失了最起码的人类道德,处在最低道德人格层次或低于最低道德人格层次的人,可以称之为‘衣冠禽兽’,也就是说他丧失了人格”。(97)以道德人格为标准对罪犯进行分类,就是划分和确定不同罪犯的道德人格层次。从刑法上确定罪犯的犯罪性质并作量刑,可以认为是法律上对罪犯的评价和分类;划分道德人格层次,则是道德上对罪犯的评价和分类,两者具有密切的、内在内在的关系。作为对人与人之间、个体与社会之间行为规范的规定和调整,法律与道德是相辅相成的,它们互相补充、互相渗透、互相转化,正如林肯所言:“法律是显露的道德,道德是隐藏的法律。”(98)所不同者,法律是制度化的规范,它调整人们的外部关系,道德是非制度化的规范,它支配人们的内心动机;法律以强制力为基础,强调他治,道德以社会舆论、内心信念和良心、传统习惯为基础,强调自律。一般来说,在对罪犯的评价与分类上,法律和道德的判断是一致的:违法犯罪与道德败坏是同步的,触犯法律越严重,违背道德也越严重。“罪大恶极”一词表明了这种相关性:“罪大”是法律评价,“恶极”是道德评价。然而,这两种评价却不能互相代替,因为社会现象是极其复杂的,法律的评价与道德的评价并非总是统一的,两者有时可以相左。有些道德败坏的人,如长期虐待亲生母亲,可激起社会公愤,但在法律上对其量刑却很轻,司法机关甚至不主动追究行为人的刑事责任。而有的罪犯,从道德上看,恶习未必很深,然而其罪犯在法律上却必须判重刑。所谓“义愤杀人”,法律并不宽恕,却得到社会道德舆论的同情甚至称赞。因此,要全面地认识和评价罪犯,不仅要从法律上以犯罪性质为标准对罪犯进行分类,而且要从道德上以道德人格为标准对罪犯进行分类。后者的分类更为深刻,因为导致一个人犯罪的原因是复杂的,既有主观原因,又有客观的社会原因,仅仅是法律上的分类未必能准确揭示罪犯的人格状况和得到改造的可能性大小;而道德人格的分类则暂时撇开了各种客观的社会原因,主要从罪犯本身的道德品质和道德行为着眼进行分类;道德人格状况越好的罪犯,得到改造的可能性越大。对罪犯从法律上的评价和分类进入到道德上的评价和分类,是由浅入深,由表及里、由现象到本质的认识深化过程。其四,世界各国监狱都有自己的罪犯分类标准,尽管其中不乏对罪犯道德状况的关注,可能未必形成道德人格这一分类标准。在我看来,这一分类标准非常切合中华民族的传统文化和民族文化心理,或者说,这一分类标准具有深厚的中国文化底蕴。中国文化是以伦理道德为本位的文化。近代以来,我国学者就开始进行中西文化的比较研究,所谓“西人尚力、国人尚德”、“西人重利、国人崇义”等结论都表明中国文化注重仁义道德的特征,现代学者也是这样认为,“至于中国人,由于注重身心内外的谐调,因而将‘道德’作为文化体系的重心。儒家如孔子讲‘克己复礼曰仁’,孟子讲‘尽心知性’,都是谈的道德修养问题。道家如老、庄,表面看来侧重‘天道’,其实他们鼓吹‘道法自然’,正是为了说明人应该顺应自然、虚静无为,还是落脚到人的自我完善上来”(99)。中国传统文化的主流是儒学,儒学历来是从伦理道德的角度规定人格内涵的。即使在古代刑罚领域中,“明德慎罚”、“德主刑辅”等思想都表明中国文化以伦理为本位的特点。以伦理为本位的中国文化塑就了中国人传统的崇尚道德的价值取向,人们对人格的评价首先是道德评价。因此,以道德人格为分类标准必然形成具有中国特色的罪犯分类模式。

第四,罪犯道德人格和主观恶性程度的分析和确定,将从罪犯分类的角度为监狱分类奠定基础。监狱分类是以监狱安全和警戒程度以及管理方式为基本依据的,例如美国的监狱分成最高警戒级、严密警戒级、中度警戒级和最低警戒级。而监狱警戒级的分类主要是以罪犯的人身危险程度高低为根据的。对新入监的犯人在指定其关押的区域前,美国联邦监狱署机构总是先测算他的安全度,这种安全度系数由高到低从1排到6,其结果决定了犯人将适应于什么类型的监狱:安全度系数越高的犯人适应警戒级越低的监狱,安全度系数越低的犯人则适应于警戒级越高的监狱。(100)世界各国几乎都有这样的监狱分类。许多国家的监狱分为普通监狱、中间监狱和严管监狱,根据改造的需要和罪犯的表现,决定使他们的升降级。现代行刑实践发展的一大趋势是开放式犯人处遇制度的发展。1955年8月29日,联合国第一届预防犯罪和罪犯处遇大会决议对此作了如下定义:“开放设施是指没有防止囚犯逃跑的物质措施和人员措施(如围墙、门栓、档棍、武装看守以及专门负责监所和矫正机构安全的其他看守人员等),是建立在囚犯自觉遵守纪律和对其所在群体生活负责的基础上的一项制度。这项制度鼓励囚犯合法利用给予他们的自由,但不得滥用。”这就是现代监狱的一种新的类型——开放式监狱。监狱的分类是以罪犯的分类为基础的。其中,罪犯的刑期、人身危险程度、暴力倾向、重新犯罪可能性、心理状态等等,是监狱分类的主要分析要素。而对这一切要素的分析,离不开对罪犯道德人格和主观恶性程度的分析。我们并不否认,罪犯在服刑期间,其道德人格可能发生变化。但是,在其入监之初,对其道德人格进行分析和评定是极其重要的。在对罪犯进行道德人格分析的过程中,我们能够基本上确定其主观恶性程度、人身危险性、暴力倾向和重新犯罪的可能性,从而决定其适应于什么类型的监狱。

第五,罪犯道德人格分析对于监狱的减刑和假释工作也具有重要意义。监狱的行刑实践表明:在罪犯改造过程中,减刑和假释对罪犯的改恶从善具有巨大的激励作用。减刑和假释一方面着眼于罪犯在服刑期间的改造表现,主要看他是否确有悔改表现或立功表现;另一方面也着眼于罪犯在回归社会以后不致再危害社会。而从这两个方面对罪犯的认识和评定,都离不开道德人格的分析。在犯罪性质、刑期、改造表现相近的罪犯中,道德人格状况较好的罪犯,应当得到更多的减刑和假释的机会;对于道德人格状况低下的罪犯,由于其主观恶性程度比较深,则不能轻易地减刑或假释。

《吻》,雕像,(法国)罗丹

在人格世界的发育和完善过程中,爱情的力量是无与伦比的。法国诗人缪塞说:“爱情就是信仰,是地上幸福的宗教。”美丽而健康的爱情,必然滋养人格世界,使它美丽而健康。瓦西列夫在《情爱论》中写道:“爱情,这不仅单是延续种属的本能,不但是性欲,而且是融合了各种成分的一个体系,是男女之间社会交往的一种形式,是完整的生物、心理、美感和道德体验。”

【注释】

(1)(美)赫根汉:《人格心理学导论》,海南人民出版社,1986年版,第193页。

(2)同上。

(3)卡特尔的特质阶层与结构理论与我在前面所阐明的人格系统理论也有许多暗合之处,例如,他的“动力特质”相当于我所说的“动力要素”,能力特质相当于我所说的“能力要素”,此外,还有气质特质、本能特质,在我这里都是人格要素。

(4)荣格的观点甚至在狱内的罪犯那里也能得到印证。上海白茅岭监狱有一个以累惯犯为服刑主体的大队,据监狱管教人员对100名累惯犯调查,他们平均年龄为32岁,已开始对自我价值重新估价,在其人格中有了内向的、关心精神生活的内容。尽管那是十分微弱的。(参见柏麟:《试论累惯犯的可塑性》,载朱济民主编:《论上海监狱工作》,上海人民出版社,1995年版,第310页。)

(5)(美)赫根汉:《人格心理学导论》,海南人民出版社,1986年版,第141页。

(6)例如,婴儿出生到一岁左右,人生危机是基本信赖对基本不信赖。如果父母给予充分爱抚,婴儿会产生信赖情感,反之,会产生不信赖情感。对于老年人来说,人生危机是自我完整对失望,对自己的一生感到圆满和幸福的老人会产生自我完整的情感,反之,会产生失望感。

(7)(美)赫根汉:《人格心理学导论》,海南人民出版社,1986年版,第157页。

(8)《马克思恩格斯选集》第1卷,第18页。

(9)这是总体上的比较。从总体上看,由于科学技术和文化的发达,现代人能够学习和掌握更多的知识和信息,因而发展了自己的精神世界。

(10)“青春期危机”理论最早是由美国心理学家霍尔在20世纪初提出。这一理论认为,由遗传决定的生理因素引起人的特定心理反应,使人经历心理的突变和危机。每个人都必须经历这样一个动荡不安的、充满危机的过度阶段——青春期。

(11)(美)米德:《萨摩亚人的成年》,浙江人民出版社,1988年版,第9页。

(12)(美)米德:《萨摩亚人的成年》,浙江人民出版社,1988年版,第158页。

(13)同上书,第2页。

(14)冯增俊:《教育人类学》,江苏教育出版社,1993年版,第66页。

(15)《马克思恩格斯全集》第42卷,第96页。

(16)(美)赫根汉:《人格心理学导论》,海南人民出版社,1986年,第95—96页。

(17)在中国、美国等国的改造或矫正实践都有这样的事例。例如,有些犯罪人曾在上海监狱服过刑,出狱后经过努力,取得了不少成绩,经济地位和社会地位都改善了,他们积极参与上海社会治安综合治理,参与监狱的罪犯改造及对刑满释放人员的帮教工作。我同其中有些人见过面,深感人格是可改造的。

(18)参见我在导论中的分析。

(19)一般来说,主观恶性程度越深的罪犯越难得到改造。但是,在一所注重改造,并且改造的科学性和艺术性较高的监狱,罪犯的主观恶性程度会由深变浅。反之,在忽视改造、管理落后的监狱,罪犯如同进“犯罪学校”,主观恶性程度会由浅而深。这就是主观因素与客观因素的互动。

(20)在不少监狱,改造或矫正仅仅是标榜政绩或工作计划中的空洞名词,而不是一种切实的实践。

(21)短刑犯的重新犯罪率比较高早已受到犯罪学和监狱学研究者的关注。所谓短刑通常指3年以下的刑期。刑期若过短,一方面罪犯受教育太少,另一方面,刑罚的威慑效应不足。不少短刑犯感到刑期极为容易混过,缺乏悔改之心。但刑期并非越长越好,长刑犯(刑期在10年以上)可能发生监狱的机构化,同样不利于人格的健康发展。

(22)刑期是根据罪刑相适应的原则确定的,并不从改造或矫正的角度量刑。我在这里仅仅从改造或矫正的效果探讨刑期。

(23)5年左右的刑期可能最有利于人格改造,这是我根据监狱工作实践和研究所得出的一种经验上的判断,还没有得到严密的论证。值得说明的是,在狱内调查时,我曾与有文化、有思考能力的犯罪人探讨多长的刑期最利于改造,他们的看法也是5年左右。因此,这一结论是我与服刑的犯罪人共同得出的。

(24)在这里,我并不断定在这样的监狱里罪犯的人格得不到改造。因为刑罚的惩罚也可能对罪犯的人格产生影响。特别是自我意识较强的罪犯,可能在刑罚惩罚的作用下,改变自己的行为方式,使自己的理性得到增强。但是,这种仅仅依靠刑罚的惩罚效应的自然而然的改造毕竟是片面的、肤浅的,而且带有偶然性。

(25)能力这个人格要素应当与其他人格要素(如世界观、良心)结合起来才能成为影响人格改造可能性大小的因素。单一的能力很难说明问题,有些能力强的罪犯恰恰善于以假象欺骗监管人员,其实,其人格并未得到真正的改造。在这里只是一般的分析。对罪犯文化程度高低与改造可能性大小的分析也是如此。

(26)在很长的时期里,由于心理学被认为是“伪科学”,更由于政治上的原因,许多监狱忽视甚至不承认罪犯存在心理健康问题。而习惯于从政治上、从意识形态的高度把罪犯在狱内的各种心理问题武断地划归于阶级斗争和思想意识的范畴里,试图通过单一的思想改造得到解决。进入新的历史时期以后,直至20世纪80年代,许多监狱学和罪犯改造学著作也并未论及罪犯心理健康问题。随着心理学的复兴和发展,人的心理健康问题受到社会普遍关注。各种心理咨询热线纷纷开设。90年代以来,中国监狱开始注重罪犯的心理健康问题。在西方监狱已有长期实践的心理咨询开始在狱内出现,特别是上海、山东等地的监狱对狱内心理咨询和治疗推广更为迅速。

(27)由不良的客观因素(如监狱改造工作薄弱、社会风气不良等)所构成的矛盾对人格改造同样具有极大的影响。但我们探讨的主题是如何改造罪犯的人格。因此,我们的研究视角切入罪犯的主观世界。

(28)《毛泽东选集》第1卷,第297页。

(29)(美)艾德勒等编:《西方思想宝库》,吉林人民出版社,1988年版,第624页。

(30)同上书,第625页。

(31)因为个体的苦乐之感可能与群体对立,犯罪可能为罪犯创造享乐的机会,却造成他人或社会的痛苦和不幸。

(32)罗国杰主编:《伦理学》,人民出版社,1990年版,第406页。

(33)(晋)葛洪:《抱朴子内外篇》第2册第6卷,商务印书馆,1936年版,第564页。

(34)中国刑法第十三条规定:一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国家财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。

(35)陈士涵:《罪犯分类模式新探》,《中国监狱学刊》,1996年第4期。

(36)陈兴良:《主观恶性论》,《中国社会科学》,1992年第2期。

(37)同上。

(38)陈兴良:《主观恶性论》,《中国社会科学》,1992年第2期。

(39)陈士涵:《罪犯分类模式新探》,《中国监狱学刊》,1996年第4期。

(40)(美)博登海默:《法理学——法哲学及其方法》,华夏出版社,1987年版,第360页。

(41)人性的善恶与人格的善恶,往往作为同一概念使用。其区别在于:人性的善恶是根本,是基础,而人格的善恶则是人性善恶的现实化、具体化、个性化。两者是共性与个性的关系。

(42)任继愈主编:《中国哲学史》第1册,人民出版社,1979年版,第143页。

(43)同上书,第225—226页。

(44)张应杭:《伦理学》,浙江大学出版社出版,1992年版,第19—25页。

(45)(古罗马)奥古斯丁:《忏悔录》,商务印书馆,1994年版,第9—10页。

(46)霍布斯对人性的分析是以人类进入社会状态之前的所谓“自然状态”为前提的。

(47)周辅成主编:《西方著名伦理学家评传》,上海人民出版社,1987年版,第254页。

(48)同上书,第260页。

(49)(法)卢梭:《论人类不平等的起源和基础》,商务印书馆,1982年版,第98页。

(50)(奥)弗洛伊德:《精神分析引论》,商务印书馆,1996年版,第284—285页。

(51)动机是指以一定的方式引起并维持人的行动的内部唤醒状态。动机与人的行为直接相关:不但引起人的行为,而且维持人的行为。所以,善恶的动机已不是善恶倾向了。

(52)李秀林等主编:《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》,中国人民大学出版社,1985年版,第178页。

(53)同上书,第181页。

(54)(法)卢梭:《论人类不平等的起源和基础》,商务印书馆,1982年版,第98页。

(55)《现代汉语词典》,商务印书馆,1987年版,第289页。

(56)(日)池田大作、(英)威尔逊:《社会与宗教》,四川人民出版社,1996年版,第375页。

(57)转引自陈兴良:《主观恶性论》,《中国社会科学》1992年第2期。

(58)罗国杰等编著:《西方伦理思想史》(上卷),中国人民大学出版社,1985年版,第162页。

(59)周辅臣主编:《西方著名伦理学家评传》,上海人民出版社,1987年版,第462—463页。

(60)《马克思恩格斯选集》第3卷,第140页。

(61)在因义愤冲动而犯罪的罪犯中存在这样的人,在难以忍受的客观原因的逼迫下被迫犯罪的人中间,也可能存在这样的人。一般来说,善的倾向很大的人不会轻易犯罪。

(62)其实,在人格内部的、潜在的善恶倾向与表现在人格外部行为的善恶之间并不是界线清楚、泾渭分明的。例如,体现在性格中的善恶,既是一种态度和行为的倾向,又是一种态度和行为的现实,又如,善的动机或恶的动机,在没有转变为善的行为或恶的行为之前,是人格内部的善恶倾向,但动机又确实是行为之一部分,所以又已经是善恶行为了。

(63)由于潜在的善恶倾向和现实的善恶行为可能交织在一起,因此,我们在探讨人格内部的善恶倾向时,不可避免地会由内而外地涉及善恶行为。所以,人格内部与外部之区分是相对的。

(64)关于理性与人类向善的关系在这里暂不论证,将在下面分析。

(65)(美)马斯洛:《动机与人格》,华夏出版社,1987年版,第115—116页。

(66)杨春洗等主编:《中国刑法论》,北京大学出版社,1994年版,第93—94页。

(67)周辅臣主编:《西方著名伦理学家评传》,上海人民出版社,1987年版,第11页。

(68)苏格拉底的伦理学强调了知识和理性对人格向善的决定作用,忽略了情感和意志对人格向善的作用。应当说,整个自我意识系统——包括理性、情感和意志,都是人格向善的基础,其中,理性占主导地位。所以说,苏格拉底抓住了事物的根本。

(69)从人格内部善恶两种倾向的力量对比看,在人格最原始、最基本的原动力——本能之中,恶的倾向大于善的倾向。在这一点上,性恶论比性善论更有说服力。但在整个人格世界中,善的倾向大于恶的倾向。在这一点上,性善论比性恶论更有说服力。但我还是认为,在承认善恶倾向并存之前应当把善恶倾向与善恶行为区分开来。

(70)我之所以说“基本上是无形的、难以观察的”是不排斥对人格的内在善恶倾向存在可观察的可能性。这里是指性格中的善恶倾向是可以观察的。性格也是人格要素之一,性格中的善恶倾向已开始发展为善恶行为,因而是可观察的。

(71)在第三章探讨“什么是人格”时,我曾阐明人格与道德人格这两个不同的概念具有内在的统一性。

(72)罗国杰主编:《伦理学》,人民出版社出版,1990年版,第375页。

(73)同上书,第438页。

(74)同上书,第440页。

(75)陈士涵:《罪犯分类模式新探》,《中国监狱学刊》1996年第4期。

(76)我在1996年撰写《罪犯分类模式新探》(发表于《中国监狱学刊》1996年第4期)对中国监狱目前的罪犯分类模式提出异议,并提出以道德人格作为罪犯分类的标准。对于这一分类标准,在学术界和监狱工作领域中有肯定者,也有否定者。否定者的主要观点:以道德人格作为分类标准,太抽象,在实践中难以操作。

(77)张世英:《论黑格尔的逻辑学》,上海人民出版社,1972年版,第54页。

(78)《马克思恩格斯选集》第2卷,第102、103页。

(79)《列宁全集》第38卷,第98页。

(80)《马克思恩格斯选集》第2卷,第103页。

(81)《马克思恩格斯选集》第1卷,第18页。

(82)(前苏)库德里亚采夫主编:《犯罪的动机》,群众出版社,1992年版,第87页。

(83)(美)索里等:《教育心理学》,人民出版社,1987年版,第405页。

(84)《马克思恩格斯全集》第1卷,第362页。

(85)《马克思恩格斯选集》第4卷,第254页。

(86)《马克思恩格斯选集》第4卷,第2页。

(87)《马克思恩格斯全集》第42卷,第119页。

(88)王天一:《苏霍姆林斯基教育理论体系》,人民教育出版社,1992年版,第20页。

(89)刁培萼等:《马克思主义教育哲学》,华东师范大学出版社,1987年版,第95页。

(90)《马克思恩格斯选集》第2卷,第103页。

(91)要使我们对罪犯道德人格的把握达到定量分析,还需要做许多工作,其中包括许多技术性的工作。但这里,我已经打开了向定量分析过渡的通道。

(92)陈士涵:《罪犯分类模式新探》,《中国监狱学刊》,1996年第4期。

(93)这里并不是说各国监狱没有关注罪犯的道德和主观恶性问题。恰恰相反,各国监狱都非常关注这个问题。如西方国家的监狱根据罪犯的主观恶性和人身危险程度设立警戒度不同的监狱,日本监狱注重对罪犯“犯罪倾向”的调查的分类,等等。但是,从完整意义上的道德人格角度对罪犯进行调查和分类则并未见到。

(94)陈士涵:《罪犯分类模式新探》,《中国监狱学刊》,1996年第4期。

(95)例如,正在实施盗窃犯罪的人被人发现后,很可能成为杀人犯或伤害犯,其犯罪行为在短时间内可发生变化,然而其人格却是稳定的。

(96)对于罪犯来说,犯罪行为并非是他的唯一行为,作为父亲,他具有父亲的行为,作为工人,他具有职业的行为,作为丈夫,他具有丈夫的行为,如此等等。

(97)罗国杰主编:《伦理学》,人民出版社,1990年版,第440页。

(98)郁忠民等编:《中外法律名言录》,学林出版社,1987年版,第93页。

(99)陈伯海:《关于东西文化比较的随想》,载《上海文化发展战略研究》,上海人民出版社,1987年版,第310页。

(100)孙晓雳编著:《美国矫正体系中的罪犯分类》,中国人民公安大学出版社,1992年版,第97—98页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。