“教育与高等教育”讲座纲要

高教所 祝宗泰

一、教育

1.教育的定义和分类

教育的定义:教育是培养人的一种社会活动。

教育的分类:

(1)广义教育——凡能增进人的知识、技能,发展人的智力、体力,促进人的思想道德健康发展的活动,包括社会教育、学校教育、家庭教育、岗位培训等。

(2)狭义教育——指学校教育。

2.学校教育

学校教育的两个根据:

(1)社会的需要,即要按社会的要求办教育;

(2)人的身心发展的需要,即要按人的身心发展规律办教育。

学校教育是指对受教育者进行的“五有”和“三方面”的社会活动。

“五有”:有目的,有计划,有组织,有固定场所,有一定期限(学制)。

“三方面”:①传授知识和技能;②发展智力和体力;③培养良好的思想品德。

3.学校教育的特征

教育是人类传递文明行为的社会活动,是人类社会赖以存在、延续和发展的基本条件。特别是现代社会,可以说,没有学校教育就不会有现代社会。

教育的特征:①社会性,②阶级性,③继承性。

4.教育与社会的关系

两方面:

(1)教育受社会政治、经济的制约和控制;

(2)教育又为社会政治、经济的发展提供必要的条件。

在当代需要建立大教育观。大教育观是以社会、生产和科技为背景的当代教育观。这种观念更加注重研究教育与社会、经济、政治、文化、科技发展的关系,以形成教育的多元功能的体系。

5.教育系统

(1)教育组织机构组成一个教育系统,包括教育管理机构、教育实施机构(学校)、教育科研机构、教育出版机构、教育用品生产机构和供应机构等。

(2)教育活动的元素又组成一个教育系统。元素包括:教育者(教师)、受教育者(学生)、教育内容、教材、教育手段、教育方法等。

6.教育的社会属性

教育社会属性方面主要有三种观点:

(1)教育是上层建筑;

(2)教育是生产力;

(3)教育具有双重性,即既是生产力,又是上层建筑。

最后一种观点是目前的共识。

7.教育目的

教育目的方面主要也有三种观点:

(1)社会本位论;

(2)个人本位论;

(3)两者兼有论。

最后一种观点是目前的共识。

8.党的教育方针

教育方针是国家或政党在一定历史时期内为达到一定的目标而制定的关于培养人的教育工作的指导原则。教育方针应包括:①培养目标,即培养怎样的人;②培养途径,即怎样培养人;③教育与社会的关系,即教育为谁服务。

我国主要的教育方针有三个:

(1)1957年毛泽东同志在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中,提出:“我们的教育方针应该使受教育者在德育、智育、体育几个方面都得到发展,成为有社会主义觉悟有文化的劳动者。”

(2)1991年在党的十一届四中全会上,提出:“教育必须为社会主义现代化服务,必须与生产劳动相结合,培养德、智、体全面发展的建设者和接班人。”

(3)邓小平同志1983年为北京景山学校的题词:“教育要面向现代化,面向世界,面向未来。”

9.教育经费的来源

教育经费的主渠道是国家和各级政府的拨款。到2000年,我国的教育经费要占国民生产总值的4%,占财政支出的比例应大于或等于15%。教育经费的投入辅以多种形式,包括①用于教育的税收;②非义务教育阶段学生交的学费;③校办产业的收入;④社会及个人的捐赠集资;⑤设立教育基金等。

二、宏观高等教育学要点

1.高等教育的定义

高等教育的定义有很多种,但主要的定义有下列两种:

(1)高等教育是在完全中等教育基础之上进行的各种学术性、专业性的教育。

(2)高等教育是由大学、文理学院、理工学院等机构实施的各种类型的教育(联合国教科文组织给出的定义)。

2.高等教育的特征

(1)培养高级专门人才;

(2)传授专业性知识;

(3)教育与科研相结合;

(4)以培养能力为主要目标;

(5)与社会、经济的关系更密切。

3.我国社会主义的高等教育

(1)我国高等教育的社会主义性质

在现阶段我国社会主义性质为:社会主义初级阶段。社会建设的总方针是以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放(一个中心,两个基本点),建立和完善社会主义市场经济体制。

(2)党和国家对教育和高等教育十分重视

邓小平同志讲:“实现四个现代化,科学技术是关键,基础在教育。”

“科学技术是第一生产力。”

党的十四大文件:“必须把教育摆在优先发展的战略地位,努力提高全民族的思想道德和科学文化水平,这是实现我国现代化的根本大计。”

世界范围的经济战争、综合国力竞争,实质上是科学技术的竞争和民族素质的竞争。

4.高等学校的职能

(1)培养人才;

(2)科学研究;

(3)社会服务。

5.高等教育学的定义及学科分类

(1)高等教育学是研究高等教育本质和特殊规律,探索高级专业人才培养理论与方法的科学。

特点:专业化,教育对象成人化,高等教育学的逻辑起点是专业,即专业知识的教学活动。

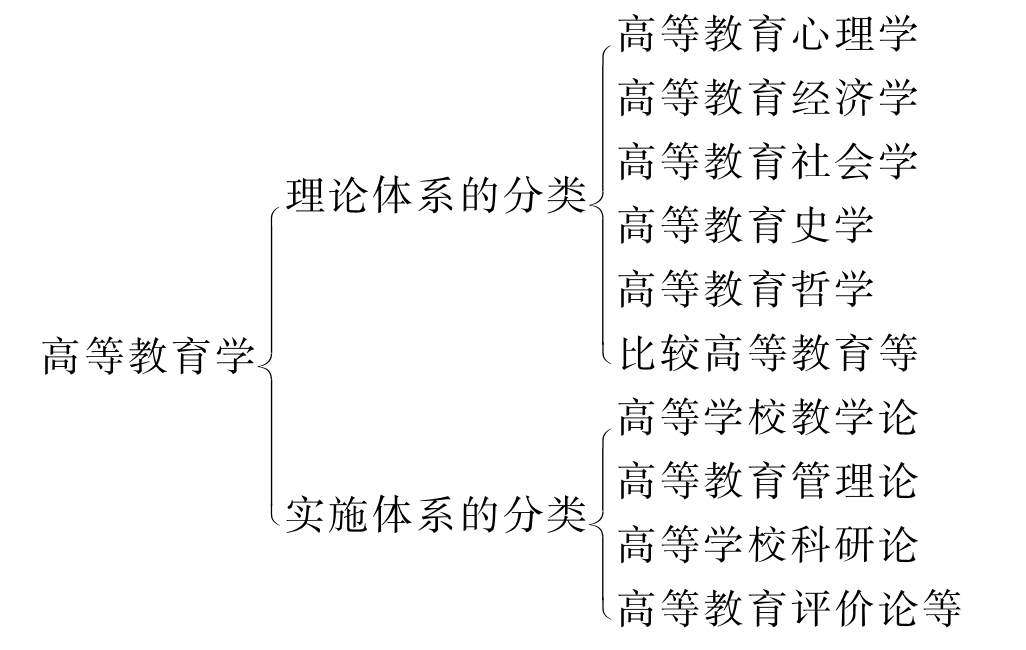

(2)学科群

6.高等教育的结构与专业设置

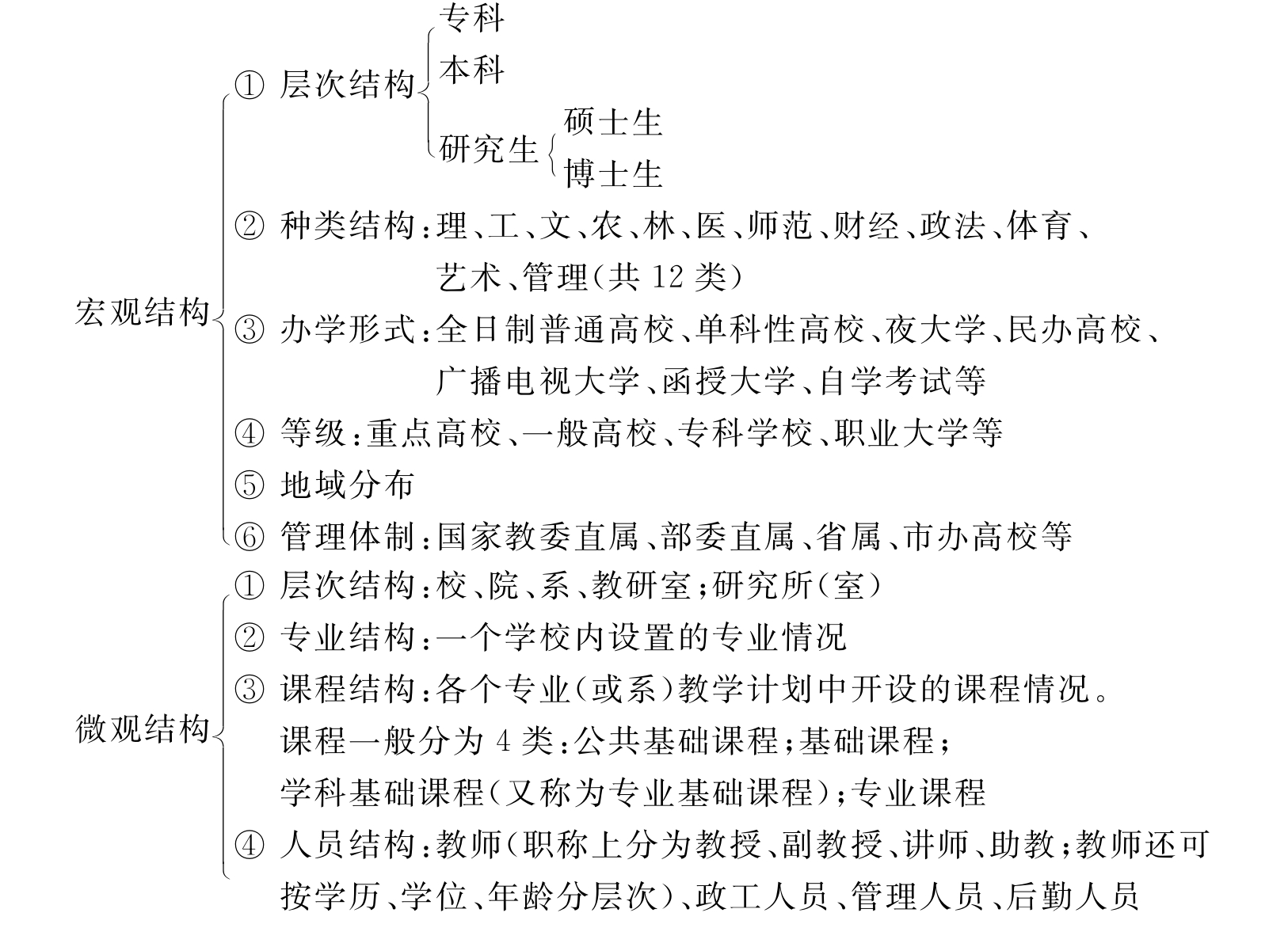

(1)结构:高等教育系统内各组成部分的联系与层次。

(2)专业设置

①高等教育按专业设置组织教学。

②我国现有830多种专业,其中工科有150多种,还有待减少专业数。

③改革方向:加强基础,拓宽专业,提高能力,增加适应性。

④专业设置的依据:社会需要,学校具有条件(师资、图书资料、实验设备、科研任务和科研方向、经费等)。并要有一定规模的效益,适宜在大学培养,地区分布合理。

7.我国高等教育的发展战略

(1)高等教育发展战略是指高等教育长期的、全局的、带有根本性的发展计划和策略。

(2)我国的高等教育发展战略:①提高办学效益;②提高办学质量,培养具有综合能力和创新思想的德智体全面发展的新型人才、复合型人才;③教育体制转向主动适应社会发展的新体制;④办学模式多元化、开放型。

8.高等教育的运行机制

运行机制是指组成系统的各个要素之间的相互联系、相互作用、相互制约,而推动整个系统运转的运行方式。

(1)政府宏观调控;

(2)学校面向社会自主办学。

9.市场经济与高等教育的关系

(1)市场经济对高等教育的积极作用和影响

①要求建立与其相适应的高等教育体制,学校面向社会自主办学,高校间展开竞争。

②对人才的数量、结构和素质提出新的要求,培养拓宽知识面、有创新能力的复合型人才。

③毕业生就业进入人才市场,科技成果的转让进入技术、信息市场,优胜劣汰。

(2)市场经济对高等教育的消极作用和负面影响

①市场经济的短期性,容易产生急功近利的教育短期行为,带来培养人才的盲目性,可能导致教育质量滑坡。

②受市场经济的利益机制所驱动,分配不均、不公平,导致教师队伍不稳,人才流失。

③受市场经济等价交换原则的影响,在师生中有可能产生“拜金主义”,过分强调个人价值和个人利益。

④可能会在一部分师生中产生轻视政治的倾向。

三、微观高等教育学要点

1.高等学校的培养目标和基本规格

(1)培养目标是高等学校工作的出发点和归宿。

(2)基本规格是为达到培养目标的要求,对学生德、智、体诸方面的基本要求。

(3)培养目标和基本规格分:理、工、文、管、师范、医等几类,由国家教委制订。

(4)制订专业的培养目标和基本规格的要求的原则:

①要明确本专业的业务范围和学生毕业后的工作去向。

②与所处的办学层次相适应。各校可以办出不同的专业特色。本科生与专科生、研究生不同。

③考虑需要和条件。

(5)正确处理以下几个关系:

①德、智、体的关系:德育是导向和保证;智育是核心;体育是基础。

②全面发展与因材施教的关系。

③教育与生产劳动、科学研究的关系。

④广博与专深的关系。

2.高等学校的教学过程和教学原则

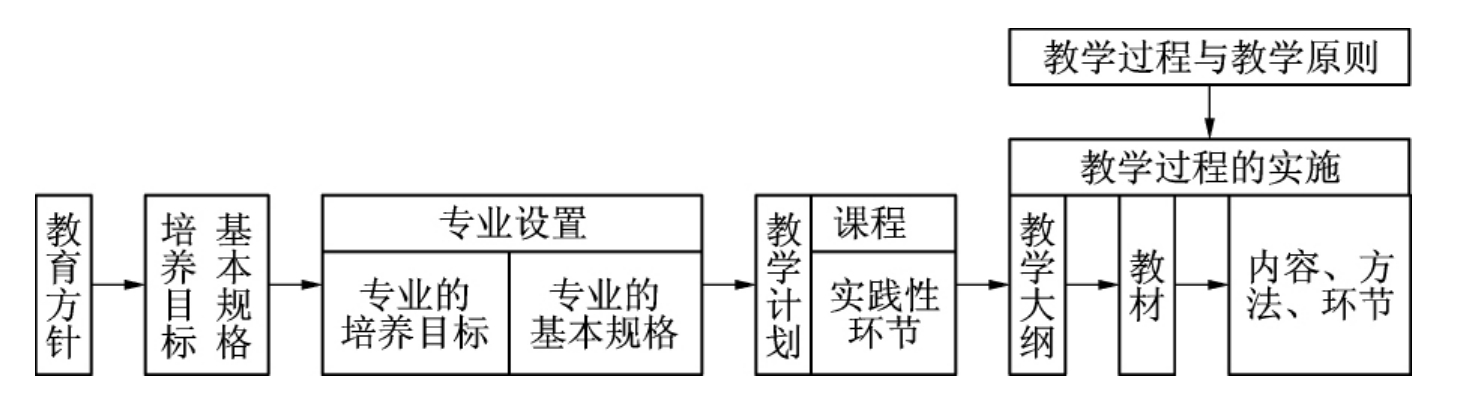

(1)教学计划——是根据专业的培养目标和基本规格的要求,制订的对学生进行培养和实施教育的指导性文件,是组织教学过程的依据。

(2)包括:本专业的培养目标、基本规格、学习年限、课程设置、学时分配、教学环节的安排等。

(3)教学实施过程:

3.高等教育的教学方法(略)

4.高等学校的教师(略)

5.高等学校的学生

(1)学生的生理特征和心理特征(略)。

(2)学生的知识、能力、素质:

①知识(略)。

②能力,包括自学能力、思维能力、创造能力、实验动手能力、语言和写作能力、组织公关能力、社会适应能力、合作能力等。

③素质(略)。

(3)德育:包括思想教育、道德教育、政治教育(爱国主义教育、社会主义道路教育、法律教育等)。

(4)体育:包括增强体质、培养兴趣、养成体育锻炼习惯、树立顽强拼搏的意志等。

6.教育与科学研究相结合

高校开展科研,可以更新教学内容;提高师资水平,更新教师知识结构;提高学生质量,包括科研能力,动手能力,思维、开拓和创新能力及意识;适当增加学校经费,改善办学条件。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。