Bartonicek统计发表文献上股骨粗隆间骨折致股骨头坏死共55例,但除外资料不全者14例,余41例资料可供分析,加上他们的8例共49例,分析如下:

(一)基本特点

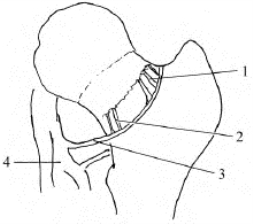

49例中男25例,女24例,平均年龄67岁(19~88岁),只有5例男性年龄小于50岁,损伤机制:17例为高能量损伤,都是男性,平均56岁,32例为低能量损伤,如日常生活中摔倒,平均69岁;治疗:2例用卧床牵引,余47例接受手术治疗,为多种股骨上端内固定,髓内钉(如Gamma钉9例)及髓外钉板固定,均在3~4个月获得粗隆间骨折愈合,发生股骨头坏死的时间平均为48个月(4~120个月)。做出诊断的时间:17例在1年之内,12例在第2年,13例在第3及第4年,仅有3例在4年之后,即分别为55个月、56个月及120个月。对股骨头坏死的分类,作者建议用Sugano分类,即股骨头的负重区(外上)坏死,内侧大部是健康骨为Ⅰ型。骨坏死累及股骨头顶全部为Ⅱ型,整个头坏死为Ⅲ型,见图6-4-1。

图6-4-1 Sugano股骨头坏死分型

(二)危险因素

1.术前因素 即全身因素,如糖尿病、高血脂、红斑狼疮以及其他代谢病。

2.股骨粗隆间骨折的损伤类型 Chen等820例股骨粗隆间骨折随诊684例中有7例发生股骨头坏死,其骨折类型按Evan分型Ⅳ型5例、Ⅴ型2例,都是高能量损伤,分别于伤后1年1个月至2年8个月发现股骨头坏死,但日常生活中摔倒低能量损伤者中亦发生股骨头坏死。

股骨粗隆间骨折线的部位,Robinson等认为粗隆间骨折发生在靠近股骨颈基底部者,有可能损伤股骨颈基底的旋股内侧动脉的深支,发生股骨头坏死并报道1例。但并不尽然,有11例股骨粗隆间骨折线靠近股骨颈基底,并未发生股骨头坏死。Emilio等在1976—1995年间治疗近2000例股骨粗隆间骨折,有12例发生股骨头坏死,10例为手术内固定,2例为牵引治疗,在此12例中有7例的骨折线更近于股骨颈基底型。

3.内固定因素 ①内固定后的股上端位置,有3例股骨粗隆间骨折固定稍外翻位,而股上端外翻位可能牵拉进入股骨头的血管。②Gamma钉的进钉点,如在大粗隆窝处偏内后进钉钻孔,则有可能损伤股骨颈基底的血管,而偏大粗隆尖处进钉则较安全。③钉在股骨头内的位置,Stromqvist等指出手术有可能影响股骨头的血供,向头内钻孔可致骨丢失,钻孔时将股骨头处在外旋位可能影响入头的血供。Brodetti等指出当头钉进入到股骨头的后上部时,有可能损伤后上支持动脉而致头坏死,但在Emilio等的12例股骨头坏死中,仅有1例钉头在头的后上部,故这一因素也不准确。

从内固定有可能损伤入股骨头的血管看,大粗隆进钉点及钉在头内的位置都与内固定物较大有关,如内固定物较细小,不从大粗隆顶进针,则细针在头内损伤头内血管的可能性甚小,如胥少汀曾报道用4枚3.5mm斯氏针沿股骨距及张力骨梁进入治疗80例股骨粗隆间骨折,随诊2年以上,无发生股骨头坏死,以后改用3枚空心钉固定亦同。

4.病原学 股骨头坏死者必定是股骨头的血供受阻或破坏,供养股骨头的血管主要来自旋股内侧动脉的后上支持动脉及后下支持动脉,见图6-4-2。

图6-4-2 旋股内侧动脉升支的分支

1.后上支持动脉;2.后下支持动脉;3.旋股内侧动脉深支;4.股深动脉

自股骨颈基底的旋股内侧动脉升支至股骨头中的支持动脉,在这一动脉行程中,任何部位动脉损伤都可能导致股骨头坏死,例如:股骨粗隆间骨折累及股骨颈基底,损伤旋股内侧动脉升支,股骨头颈内固定物在头内损伤了后上支持动脉等,仅有1例的粗隆间骨折线累及股骨颈基底,它能影响旋股骨侧动脉,在股骨颈的后上支吗?

股骨粗隆间骨折能损伤关节囊外的血管吗?Mussbichler曾做过在三个不同时间的血管造影。第一次在股骨粗隆间骨折之后,第二次在骨折复位之后,第三次在置入内固定之后,而且在大多数病例同时行对侧髋部的动脉造影,结果发现股骨粗隆间骨折移位。当下肢外旋时,旋股内侧动脉后面的深支出现循环障碍,而当将下肢内旋时则深支及后上支撑动脉都恢复血供,当骨折内固定置于肢体外旋位时,则血供障碍又出现。

其他作者也曾描述过在股骨粗隆间骨折时损伤血管的可能,如在过度牵拉复位时由移位的骨折片损伤血管或压在血管上。血管本身也有一定弹性以抵抗骨折片压迫。但在老年人血管硬化,在股骨头坏死49例中过半数已大于70岁,安置内固定时亦有可能损伤升支,特别是在大粗隆凹处进钉,有可能损伤血管。

在49例股骨头坏死的资料中,很难找到哪一种危险因素,故至今,股骨粗隆间骨折发生股骨头坏死的具体原因还不清楚,有待今后更深入研究。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。