一、主观与客观:国家文化安全认识论

国家文化安全是否存在?如果存在的话,它是主观的,还是客观的?还是主客观共存的?国家文化安全是否存在涉及国家文化安全研究的全部合理性基础,关于这一点,前面我们已经做了比较充分的论证:国家文化安全不仅存在,而且它连同国家政治安全、经济安全、军事安全、社会安全、生态安全等一道共同构成了现代国家安全体系和国家安全研究对象。

国家文化安全是主观的还是客观的,在认识论上,所要回答的实际上是应当如何研究国家文化安全?认识论既涉及我们应当以一个什么样的态度去观察、认知和研究国家文化安全,而且还涉及我们以什么样的方法去研究国家文化安全。

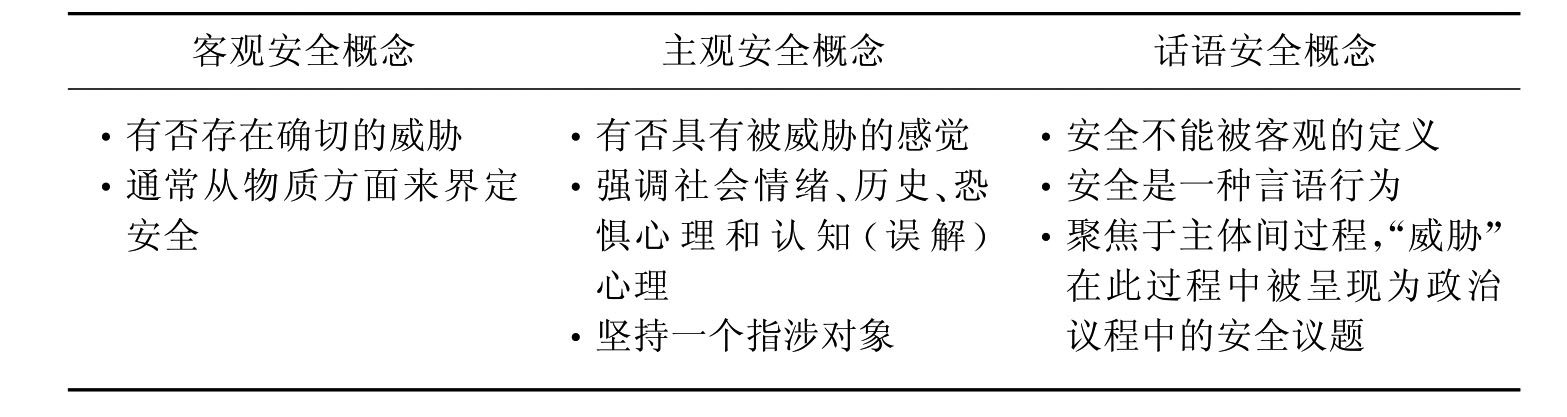

国际安全学者巴里·布赞(又译巴瑞·布赞)和琳娜·汉森在研究“国际安全研究的演化”时,曾经就国际安全研究中的认识论问题做了一个比较简洁的归纳:“国际安全研究中,认识论的第一个关键区别是客观安全、主观安全和话语安全之间的差异。”[7]并就三者之间的差异做了一个表(见表3‐1)。

表3‐1 认识论差异[8]

虽然他们的比较研究是针对国际安全研究领域中的认识论问题而言的,但是对我们思考有关国家文化安全研究中的认识论问题通用具有启示性。客观安全与主观安全概念最早出现在阿诺德·沃尔弗斯1952年发表的《作为模糊符号的国家安全》,作者认为:“对已获得的价值来说,安全是客观上不存在威胁,主观上不存在恐惧。”这是一个主客观统一论。沃尔弗斯阐释道:在国家安全的评估中,我们不可能客观地衡量安全,因为主观评估往往发挥重要作用。沃尔弗斯的解释充分表现出安全的客观概念(是否存在威胁)和主观概念(是否感觉到威胁)之间的紧张关系。巴里·布赞和琳娜·汉森认为这一紧张关系贯穿于冷战及冷战后的国际安全研究,其中战略研究主要着眼于评估被假定的客观安全威胁。他们指出,客观安全概念通常是(并非总是)从物质层面来定义的,即一国威胁他国或威慑敌人的可能性基于其物质能力。[9]

“认识论的另一个关键区别是安全分析应当采用的原则。”美国密歇根大学政治文化学者英格尔哈特用于界定一个社会价值观在从物质主义向后物质主义代际转移一个非常重要的标准就是:是否经历经济安全和国家安全困难时期。经历过这一时期的,其价值观往往表现为物质主义的,没有经历过的,往往表现为后物质主义的。物质主义价值观与后物质主义价值观的区别就在于:前者更关注于对国家稳定的需求,而后者则更多地表现为对个人言论自由的追求。[10]经济安全与国家安全与否成为转型的重要标志。从物质向后物质转变的过程,是安全与否变动最剧烈的时期,因此,安全的存在和对安全的感知和需求就变得尤其突出和重要。安全度成为衡量物质还是后物质的重要度量标准。从这一理论出发,国家文化安全之所以对今天的中国具有特别重要的战略价值,其中一个最关键的原因,也是影响中国国家文化安全状况的最根本的原因,就是近百年来中国一直处于国家安全的威胁之中,并且伴随着国家安全而行的国家经济安全一直并未从根本上消除,虽然中国在国民经济生产总值上已经成为当今世界的第二大经济体,但是,人均增加值与贡献率依然处在百名之后的排位上。而真正衡量一个国家是否具有战略竞争力,除了它的经济体量之外,人均标准是最终用来衡量一个国家战略能力的价值尺度。正是这一尺度使得中国迄今为止尚未完全实现国家经济安全。这一安全状况反映和表现在文化上就是对自身历史的强调、对社会行为的规范、对核心价值观失落的恐惧心理和认知,以及恐惧形成过程中的道德失范、失序的焦虑与纠结、缺乏自信以及人际关系等重要性。意识形态的不自信集中和突出地反映了面对西方意识形态和价值观以及与之相适应的生活方式冲击而表现的束手无策与无能为力。

在意识形态不自信的情形下,话语权安全也就应运而生。话语权安全是意识形态安全的产物。一个意识形态自信的国家不存在话语权安全。这是因为,理论的创新和创造是一个国家意识形态充满生机和活力的标识,而一个充满生机与活力的国家不仅在文化上充满自信而且在意识形态上也充满自信。自信是话语生产和话语创造的前提和源泉。一个缺乏自信的国家不可能有充满解释力和影响力的话语创造。在自己缺乏话语创造能力而又希望有新的话语来表现和阐释新的国家意志和意图的时候,使用别人创造的话语来表现自己的思想也就自然地成为一种无可奈何的选择。一个人使用别人创造的话语来表达自己的思想的时候,他是不可能拥有内在的思想和意识形态自信的,当然也就不可能拥有话语权。在这种状况下,话语权安全也就不可避免了。话语权安全不是由话语本身造成的,而是由思想创造能力缺乏造成的,由意识形态的不自信造成的。因此,要获得话语权和话语安全就必须要树立和建立国家意识形态自信。唯有自信,才能安全。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。