一、正常止血机制

(一)血管壁

1.最迅速的止血反应 神经反射使局部血管发生收缩。

2.损伤的内皮细胞表达血管性血友病因子(vWF),导致血小板聚集。

3.激活血小板释放TXA2、内皮细胞产生内皮素等使血管收缩。

4.血管受损伤后胶原暴露激活Ⅻ因子,启动内源性凝血途径。

5.内皮细胞释放组织因子TF,启动外源性途径。

学习提示

血管内皮细胞产生:vWF因子、纤维结合蛋白(Fibronectin=Fn)、组织因子(Tissue Factor=TF)、内皮素(Endothelin=ET)。

主治语录

作为一个临床医生,如何正确选择实验室检查项目,如何正确判断实验室结果?首先需要弄清正常的凝血和抗凝机制。

(二)血小板

1.粘附 血管损伤后内皮细胞表达vWF因子,使血小板粘附于损伤处;vWF-GPIb。

2.聚集 通过纤维蛋白原的交联作用导致血小板聚集,形成血小板血栓机械性修复。

3.释放 ADP和5-HT进一步加速血小板聚集和变性,形成白色血栓,是血小板的一期止血作用。

血小板二期止血作用:聚集的血小板提供凝血场所和凝血因子;激活血小板磷脂特有FⅩa和Ⅴa的受体;增加局部凝血因子的浓度,加速凝血。

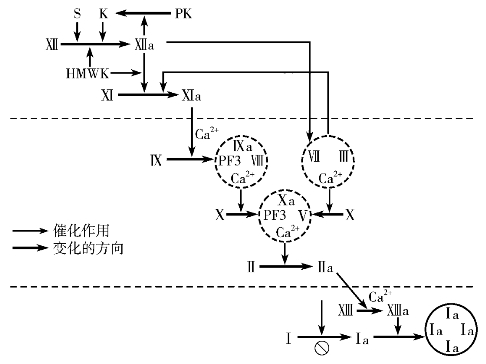

(三)凝血机制

主治语录

凝血过程分为三个阶段两个途径。

1.第一阶段 血液凝血活酶形成期。

2.第二阶段 凝血酶形成期。

3.第三阶段 纤维蛋白形成期。

两个途径为内源性和外源性途径。

学习提示

Ⅰ-纤维蛋白原;Ⅱ-凝血酶原;Ⅲ-内皮细胞产生的组织因子。

Ⅳ、Ⅵ-Ca。

Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ、-纤维蛋白稳定因子,使纤维蛋白交联。

凝血因子生物学特性:纤维蛋白原Ⅰ>凝血酶原Ⅱ>FⅩ >FⅨ与凝血过程“瀑布”反应逐级扩大相适应。

TF由于血管内皮细胞受损而释放。

血管受损后胶原暴露活化Ⅻ因子。

Xa-Va-Ca-PF3是凝血活酶。

外源性途径涉及的凝血因子:Ⅲ、Ⅶ、(Ⅴ、Ⅹ、Ⅱ、Ⅰ、)、Ca。

内源性途径涉及的凝血因子:Ⅻ、Ⅺ、Ⅸ、Ⅷ、(Ⅴ、Ⅹ、Ⅱ、Ⅰ、)、Ca。

主治语录

与VK相关的凝血因子:Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ都被华法林抑制。

图4-3-1 凝血作用机制

(四)抗凝系统

1.细胞抗凝 单核-吞噬细胞系统吞噬、清除血液促凝物及凝血因子。

2.体液抗凝 主要有ATⅢ、蛋白C系统、组织因子途径抑制物(TFPI)等。

AT-Ⅲ起作用需要肝素改变其构型,是循环中最主要的抗凝物质;灭活凝血酶和Xa。

蛋白质C系统-灭活Ⅴ、Ⅷ,凝血酶+TM+PC活化后在PS辅助下灭活Ⅴ和Ⅷ。

组织因子途径抑制物TFPI-灭活TF/Ⅶ复合物、Xa。

主治语录

ATⅢ是丝氨酸蛋白酶抑制物,由肝和内皮细胞合成。

作用机制:ATⅢ与肝素形成复合物后,ATⅢ可与Ⅱa、VⅡ、Ⅸa、Xa、Ⅺa、Ⅻa酶活性中心的丝氨酸残基结合,使酶失活而发挥抗凝作用。

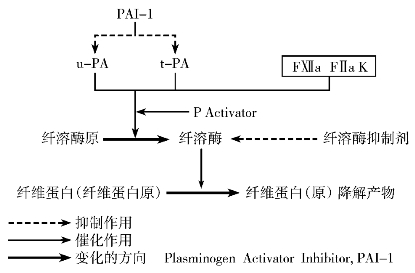

(五)纤溶系统

1.内源性途径 内皮细胞暴露胶原激活Ⅻ因子,Ⅻ因子活化纤溶酶原PLG成为纤溶酶。

2.外源性途径 内皮损伤释放t-PA和u-PA,活化PLG为纤溶酶。

3.纤溶酶作用于纤维蛋白(原),使其变为纤维蛋白(原)降解产物(FDP),由凝固状态转变为溶解状态。

图4-3-2 纤溶机制

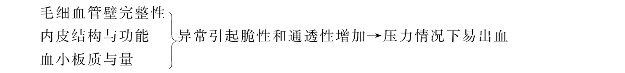

二、血管壁检测

(一)毛细血管抵抗力试验(CRT),又称毛细血管抵抗力试验或束臂试验1.原理

2.参考值 5cm直径圆圈内新出血点:男性<5个;女性及儿童<10个。

3.临床意义

(1)本试验观察血管壁和血小板的综合止血作用。

(2)新出血点数超过参考范围为阳性。

(3)血管壁结构和(或)功能异常,如过敏性紫癜。

(4)血小板量和(或)质异常,如原发或继发性血小板减少症;血管性血友病等。

(二)出血时间测定(BT)

1.原理 将毛细血管刺破,血液自然流出到自然停止所需的时间。

2.参考值

(1)Duke法:1~3min,超过4min为异常。

(2)Ivy法:2~6min,超过7min为异常。

(3)测定器法:6.9min±2.1min,超过9min为异常。

3.临床意义

(1)BT延长见于:

①血小板明显减少,如血小板减少性紫癜。

②血小板功能异常。

③血管异常,如遗传性出血性毛细血管扩张症。

④药物,如服用乙酰水杨酸等。

(2)BT缩短见于:

主要见于血栓前状态或血栓性疾病,如心脑血管疾病、DIC、妊娠高血压综合征等。

三、血小板检测

(一)血小板计数(PC或PLT)

1.参考值 (100~300)×109/L。

2.临床意义

(1)血小板减少:PC<100×109/L,见于:

①血小板生成障碍,如再生障碍性贫血。

②血小板破坏或消耗增多,如ITP、SLE、DIC等。

③血小板分布异常,如肝硬化致脾大等。

(2)血小板增多:PC>400×109/L,见于:

①原发性增多,如原发性血小板增多症。

②反应性增多,如急性感染等。

(二)血小板相关免疫球蛋白测定(PAIg)

1.参考值

(1)PAIgG为0~78.8ng/107血小板。

(2)PAIgM为0~7.0ng/107血小板。

(3)PAIgA为0~2.0ng/107血小板。

2.临床意义

增高:主要见于ITP患者,也见于输血后紫癜、SLE等。

另外可用于观察病情:治疗有效,PAIg水平下降,复发则升高。

主治语录

血小板计数低于30×109/L,机体容易自发出血;血小板计数低于30×109/L时,机体有出血倾向。

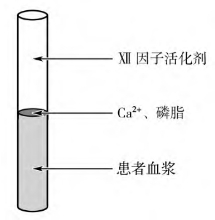

四、凝血因子检测

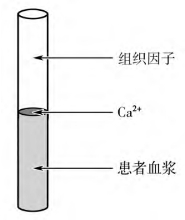

(一)活化部分凝血活酶时间测定(APTT)

1.原理 受检血浆中加入的部分凝血活酶实剂和Ca2+后,观察凝固时间。内源性凝血系统各凝血因子总的筛查。

2.参考值 32~43s,较正常对照值延长或缩短10s以上为异常。

3.临床意义

(1)APTT延长见于:

①因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ减少,如A、B型血友病。

②凝血酶原减少,如严重肝病。

③纤维蛋白原减少,如纤维蛋白原缺乏症。

④应用抗凝药物。

图4-3-3 APTT测定原理

⑤纤溶亢进。

⑥循环抗凝物增加等。

(2)APTT缩短:见于血栓前状态或血栓性疾病,心、脑血管疾病,DIC,妊高症,糖尿病伴周围血管病等高凝状态。

(二)血浆凝血酶原时间测定(PT)

1.原理 受检血浆中加入Ca2+和组织因子,观察凝固时间。

图4-3-4 PT测定原理

2.参考值

(1)11~13s,较正常对照值延长或缩短3s以上为异常。

(2)凝血酶原比值:1.0±0.05。

(3)国际标准化比值:1±0.1。

ISI为国际敏感度指数,越小(<2.0)组织凝血活酶敏感性越高。

3.临床意义

(1)PT延长见于:

①先天性凝血因子Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ缺乏。

②后天性缺乏,如严重肝病、DIC等。

(2)PT缩短见于:DIC早期、心肌梗死等。

(3)INR:口服抗凝药检测的首选指标,国人为2.0~3.0。

主治语录

APTT是反映内源性凝血系统的筛选试验,又是肝素治疗监测的首选指标。

PT是反映外源性凝血系统的筛选试验。

(三)纤维蛋白(原)含量测定(Fg)

1.原理 受检血浆中加入凝血酶,使纤维蛋白原生成纤维蛋白,反应物浑浊,根据浊度测量的原理检测含量。

2.参考值 2~4g/L。

3.临床意义

(1)增高:血管病变、糖尿病、妊高症、肾炎、急性感染、心肌梗死、大手术。

(2)减低:严重肝损伤或纤溶亢进、DIC。

五、抗凝物质检测

血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(Anti thrombinⅢactivity,AT-Ⅲ:A)

1.检测方法 发色底物法。

2.应用 肝素抗凝治疗监测指标。

3.临床意义

(1)增高:口服抗凝剂,血友病,应用黄体酮;

(2)减低:先天性和获得性减低,后者常见于DIC、肝病、血栓、手术。

六、纤溶活性检测

(一)凝血酶时间(TT)

1.原理 受检血浆中加入凝血酶,使纤维蛋白原生成纤维蛋白,观察凝固时间。

2.参考值 16~18s,较正常对照值延长或缩短3s以上为异常。

3.临床意义 主要检测凝血过程第三阶段。

延长:低(无)纤维蛋白原血症,FDP增加,肝素和类肝素样的物质存在。

(二)纤维蛋白(原)降解产物(FDP)

1.原理 加入抗体标记的胶乳颗粒,与标本中FDP发生凝集,比浊度测定含量。

2.参考值 <5mg/L。

3.临床意义

增高:原发性纤溶;继发性纤溶:肾炎、急性感染、梗死、恶性肿瘤、DIC纤溶期、深静脉栓塞。

(三)D-D二聚体(DD)

1.原理

(1)乳胶凝集法。

(2)ELISA法。

2.参考值 乳胶凝集法为阴性,ELISA<200μg/L。

3.临床意义 各种疾病所致的继发性纤溶时,阳性或增高。本试验在血栓形成和临床出血时也可阳性。

主治语录

原发和继发性纤溶的鉴别点是继发性纤溶DD增高,原发性纤溶DD不升高。

七、检验项目的选择和应用

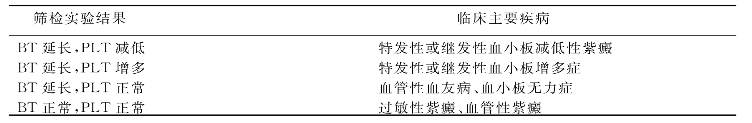

(一)一期止血缺陷的选择

筛选试验:出血时间和血小板计数。

一期止血异常的筛检试验分析:

表4-3-1 一期止血缺陷筛选试验分析

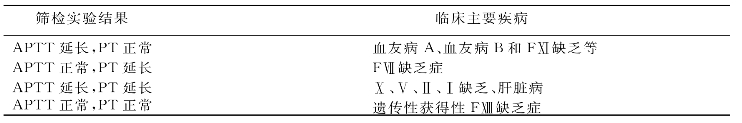

(二)二期止血缺陷的选择

筛选试验:APTT和PT。

二期止血异常的筛检试验分析:

表4-3-2 二期止血缺陷筛选试验分析

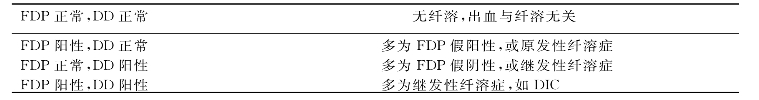

(三)纤维蛋白溶解检测

1.筛查试验 DD和FDP。

2.诊断试验

原发性纤溶:凝血酶原激活物是t-PA和u-PA,溶解的是纤维蛋白原。

继发性纤溶:凝血酶原激活物是Ⅱa、Ⅻa K(继发凝血),溶解的是纤维蛋白。

筛检试验分析:

表4-3-3 原发性纤溶和继发性纤溶筛选试验结果分析

(四)血栓前状态

1.筛查试验 PLT增高;PT/APTT缩短;纤维蛋白含量增高;血液黏度高。

2.诊断试验

血管壁损伤:vWF、TM

血小板试验:β-TG、PF4、TXB2

血凝试验:TF、SFMC、TAT

抗凝试验:PC、TFPI、ATⅢ

纤溶试验:t-PA、PAI、Bβ1-42

(五)抗栓、溶栓治疗监测

1.抗栓检测

(1)普通肝素和低分子量肝素治疗监测:APTT(对照的1.5~2.5倍)/Plt/ATⅢ/。

(2)口服抗凝剂监测:PT-INR(2.0~3.0)。

2.溶栓指标

(1)提示可能出血指标:

①溶栓后数小时内降至Fg为1.2~1.5g/L;

②治疗3d时PLT<50×109/L;

③APTT延长2倍以上。

(2)有效指标:

①当Fg在1.2~1.5g/L,凝血酶时间在正常的1.5~2.5倍,FDP在300~400mg/L时可视为溶栓剂有效,且在安全范围。

②DD在溶栓后1h迅速增高,4h后更高,24h仍可高于用药前水平。

复 习 题

一、名词解释

1.PT

2.APTT

二、选择题

1.不属于凝血酶的作用是

A.使纤维蛋白单体形成可溶性纤维蛋白多聚体

B.激活因子

C.加速因子Ⅶ复合物与凝血酶原酶复合物的形成

D.使可溶性纤维蛋白多聚体形成稳固的纤维蛋白多聚体

E.使纤维蛋白原水解成纤维蛋白单体

2.正常机体血液在血管内不凝固的原因,下列叙述错误的是

A.血液流动快

B.血管内膜光滑完整

C.纤维蛋白溶解系统的作用

D.有抗凝物质存在

E.血管内膜损坏暴露出胶原纤维

3.下列哪种情况不能延缓和防止凝血

A.血液中加入柠檬酸钠

B.血液置于硅胶管中

C.血液中加入肝素

D.血液中加入维生素K

E.血液放在较低的温度下保存

三、判断题

1.内源性凝血途径首先被激活的凝血因子是凝血因子Ⅲ。( )

2.血管性血友病患者毛细血管抵抗力试验阳性。( )

3.纤维蛋白原时间增加时,凝血时间延长。( )

4.APTT是反映内源性凝血系统各凝血因子总的凝血状况的筛选试验。( )

5.严重的维生素K缺乏可使PT延长。( )

复习题答案

一、名词解释

1.PT:血浆凝血酶原时间,反映外源性凝血系统各凝血因子总的凝血状况的筛选试验。

2.APTT:活化部分凝血活酶时间,反映内源性凝血系统各凝血因子总的凝血状况的筛选试验。

二、选择题

1.E 2.E 3.D

三、判断题

1.× 2.√ 3.× 4.√ 5.√

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。