四、跨区的技术扩散

在改革开放初期,苏浙的乡镇企业无法通过在技术市场上的交易获得需要的技术,因为技术市场根本不存在。另一方面,对于国有企业的技术人员而言,放弃国家提供的医疗、住房、养老等福利条件而到集体或私人的乡镇企业工作是不可思议的。换而言之,一个促进技术人员流动的劳动力市场也没有形成。在城乡二元结构极为突出的中国,上海等大城市所能提供的公共产品是周边地区的小城市或农村所不能企及的。在这种情况下,通过劳动力市场的契约关系实现的“人才引进”同样不切实际。此外,弱小的乡镇企业也不可能进行跨地区的投资,因此把企业的一部分搬到城市去以获取技术的方法同样不可行。由此,一个必然的问题是,在市场交易体系缺失、地方市场分割严重的情况下,跨区的技术扩散又是以何种方式发生的呢?在这个特殊的阶段,因地缘相近、人缘相亲而形成的跨地区的社会网络,以及由政府积极倡导下的横向联合而形成的跨地区的分包网络,成为长三角地区内部技术扩散的主要通道。

1.基于社会网络的技术扩散

(1)长江三角洲的社会网络

社会网络就是一组连接着一群个体(人、团体、事、物)的社会关系。在当时的长三角地区,技术扩散所依赖的社会关系包括两类:第一,跨地区、跨城乡的亲缘关系,特别是苏浙人与上海人之间的亲缘关系;第二,苏南的社队企业与上海的国有企业形成业务联系。

亲缘关系的形成主要有两个原因。其一,20世纪80年代中西部地区一些希望返回上海工作的上海籍知青由于各种原因没有能够回到上海,转而进入江苏和浙江。他们成为沟通苏浙与上海的重要桥梁。其二,解放前的上海作为一个移民城市,苏浙是上海最主要的移民来源地。上海开埠之后,出现了大规模的移民潮,从19世纪80年代到1949年上海解放的六十多年中,上海的本籍人口与客籍人口之间的比例,大体上保持在1∶5至1∶6之间。居民中外省市人口占上海居民总人口的比重,1885年为85%,1910年为82%,1936年为79%,到1948年又上升为85%。以宁波籍人士为例,1927年上海人口激增到264万余人,这一时期也正是宁波人大量移民上海的第一次高潮,当时在上海的宁波人已达40余万人,约占上海总人口的1/6。到上海解放前夕的1948年,上海总人口约为498万,其中宁波人约有100万[7]。因此,在苏南和浙北地区,很多家庭都能找到一个上海亲戚。

苏南的社队企业是乡镇企业的前身。苏南地区由于人多地少,人均不足一亩耕地,农村劳动力不断增加,从“一五”开始,苏南地区没有兴办大型国有企业,个体私营经济又不让发展,迫使一批头脑灵活的农民和干部拣起了大跃进时开办、后来又下马的社队企业发展农村工业,以满足公社社队内部的需要,包括给农业提供资金,为农民增加收入。在人民公社时期,苏南的社队企业发展水平一直处于全国的前列。比如,1958年底苏南的社办企业就发展到2万个,职工30多万人,产值近3亿元。1970年,无锡县的社队企业产值已居于全国首位。进入70年代,苏南地区提出了“围绕农业办工业,办好工业促农业”的口号,由公社和生产大队集体兴办了小农机、小五金、小化工、小纺织、小水泥等加工企业,并且发展迅速,成为农村经济中一支重要力量(李成贵,2004)。长期以来,苏南的社队企业与上海的国有企业保持着联系渠道,如与国有企业的技术人员有着一定的联系,有些社队企业还与上海的国有企业有着产品分包协作关系。这些计划经济时代形成的业务联系,也成为乡镇企业联系上海国有企业的通道。

(2)基于社会网络的技术扩散

基于社会网络的技术扩散的具体表现形式,即以“星期天工程师”为主体的人才柔性流动。这是一种基于非正式制度安排的技术扩散模式。国有企业的技术人员以个人名义,利用节假日为苏浙的乡镇企业提供技术服务,而且这种行为往往是非公开的。当时很多人形象地称之为“悄悄来,突击干,悄悄回”。“非公开”意味着,国有企业的技术人员与乡镇企业间不存在一个受法律保障的契约关系,因此,来自亲缘关系和长期合作关系的“信任”成为维系双方合作的主要保障。根据社会资本的理论,这可以被认为是,在经济体制转轨的初期且市场发育不完全的情况下降低技术交易成本的一种方式。

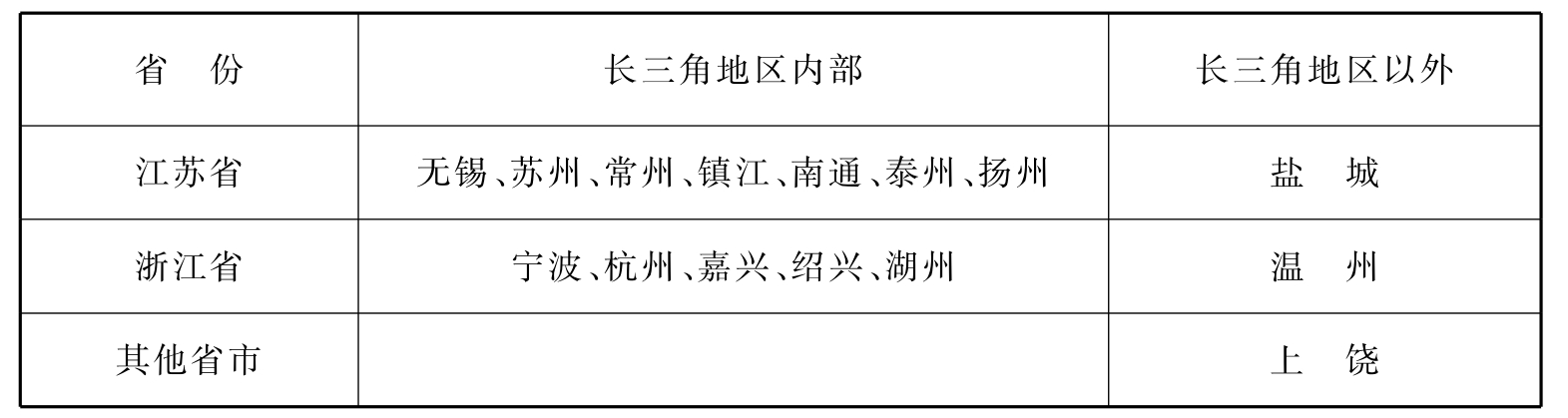

在整个20世纪80年代,以“星期天工程师”为主体的人才柔性流动绝非个别地区的个别现象,而是广泛地存在于长江三角洲各个地区,且规模巨大。以“星期天(日)工程师”为关键词,在百度和Google上进行搜索可以发现,对“星期天工程师”进行过新闻报道[8]或以当地政府的名义对“星期天工程师”有过积极评价的市(地级市)几乎涵盖了整个长三角地区(见表1)。

表1 对“星期天工程师”有过新闻报道或积极评价的地级市

从一些新闻报道也可以看出“星期天工程师”的庞大规模:

“……当时昆山大街小巷到处可见从上海请来的专家、师傅……”[9]

“在80年代,利用休息天偷偷到乡镇企业兼职的上海技术人员最多时有2万—3万之众……1988年5月‘星工联’成立之时,前来报名的有2 000多人,后经筛选留下了1 000名左右具有中级以上职称的技术人员。”[10]

“(无锡县)对‘星期日工程师’没有专门的统计资料,按35个乡镇每镇10—20人计,估计超过500人。”[11]

2.基于分包网络的技术扩散

基于分包网络的技术扩散的具体表现形式就是,以上海的国有轻工企业为龙头的跨地区的企业联营。在上海经济区成立之前的1980年,国务院就发布了《关于推行经济联合的规定》。1981年,当时的上海缝纫机三厂与江苏省吴江县农机修造厂签订协议,成立上海缝纫机三厂吴江分厂,生产当时的名牌产品——“蜜蜂”牌缝纫机。这是上海第一家跨省市、跨行业、跨所有制的联营企业。1984年5月,国务院批复同意《关于上海经济区自行车行业联合工作意见的报告》,规定名牌自行车的生产计划(含被联合厂)由国家计委下达到龙头厂所在省、直辖市人民政府,然后再由龙头厂下达到被联合厂。1984年7月,在由国务院上海经济区规划办公室和轻工业部联合举办的会议上,上海自行车厂同苏州自行车厂、南通自行车总厂,上海自行车三厂同绍兴自行车总厂正式签订联合协议书。此后不久,国务院批转了上海经济区自行车行业横向经济联合的报告,很快上海轻工业的横向经济联合迅速全面发展。到1989年,上海轻工系统横向联合企业已迅速发展到636家,比1983年增长20倍以上。1989年联营总产值达14.26亿元,比1983年增加8.5倍[12]。

利用经济横向联合的契机,苏浙的乡镇企业利用上海经济区的有关组织机构和上海的国有企业挂上钩,为其提供配套部件或进行定牌生产。当时上海的知名品牌,如“凤凰”牌自行车、“蝴蝶”牌缝纫机,就委托浙江乡镇企业生产部分零部件。

这种分包或定牌行为,必然导致技术从上海的龙头企业向周边的联营企业扩散。在定牌生产运作程序上,可以清晰地看到这种技术扩散。在双方企业签订定牌生产协议书后,即由上海轻工企业派出工程技术人员和管理人员,按照上海名牌产品的质量标准和管理办法,对外地的联营企业进行全面诊断,制订整改方案,限期达到要求。外地联营企业则选派工程技术人员和管理人员对口到上海龙头厂进行培训。经组织验收合格后开始生产和使用名牌商标。又如,为应对联营企业可能出现的产品质量问题,上海市轻工业局往往亲自会同有关公司进行现场检查,并邀请市技监部门复查。这样,龙头厂也会增派有经验的工程技术人员严格把关,帮助联营厂加强质量管理,这又在客观上提升了联营厂家的技术水平[13]。

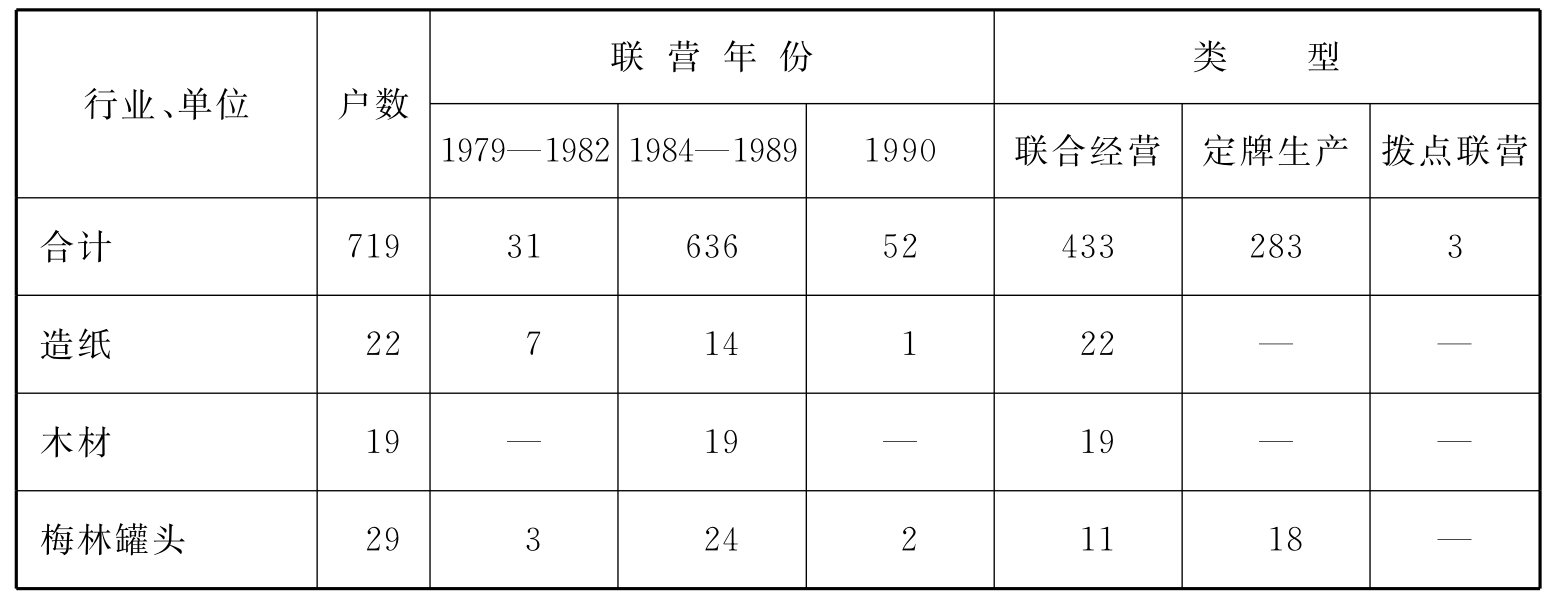

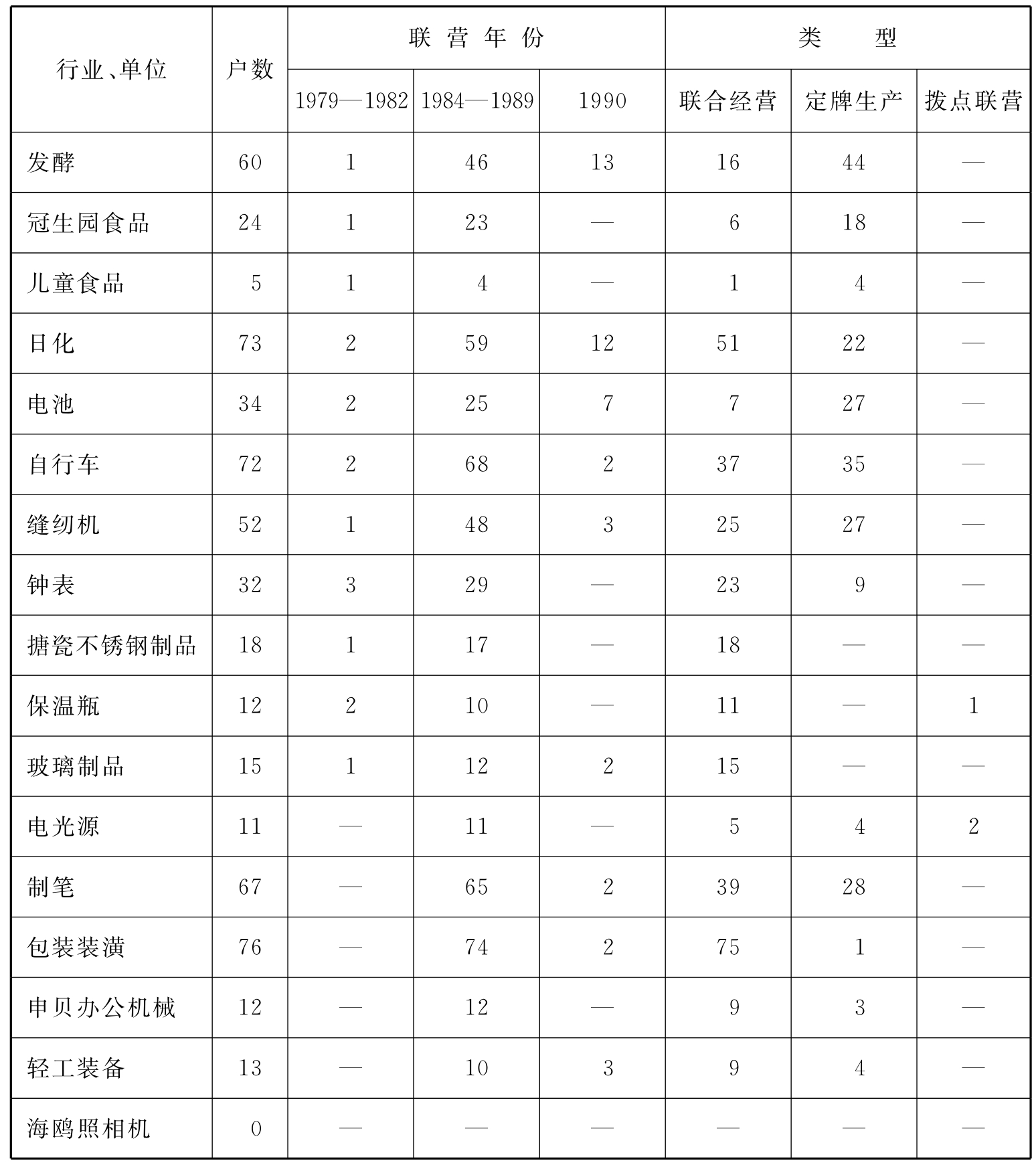

与基于社会网络的技术扩散模式不同,这是一种正式制度安排下的技术扩散。在宏观上有推进横向经济联合的国家政策,在微观上有双方企业间明确的协议。但相同的是,基于分包网络的技术扩散也不是个别地区的个别现象。在行业上,企业联营几乎涵盖了轻工部门所有门类(见表2)。在地域范围上,除了主要集中于长江三角洲地区(包括上海郊区),上海的联营企业在全国大部分省份都有分布。

表2 1990年上海轻工系统横向联合的分类情况

续 表

资料来源:《上海轻工志》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。