一、《唐鉴》的编纂与《资治通鉴》之关系

宋神宗熙宁三年(1070年),司马光(1019—1086年)把适际而立的范祖禹召入史局,同修《资治通鉴》[4],不仅使范祖禹一生的事业有了一个足以骄傲的开端,也使他的余生与史学因缘深结。从熙宁三年六月入局,至元丰七年(1084年)十二月《资治通鉴》成书,首尾十四个年头,范祖禹恰好为《通鉴》的写作耗费了余生的一半光阴。《唐鉴》正是范祖禹在史局中辅助司马光编修《通鉴》的副产品。元祐元年(1086年)初,范祖禹将最终缮写成册的《唐鉴》进献给初登大宝的哲宗皇帝。范祖禹在《唐鉴序》中说道:“臣祖禹受诏与臣光修《资治通鉴》,臣祖禹分职唐史,得以考其兴废治乱之所由。”《进唐鉴表》又有“臣昔在先朝,承乏书局,典司载籍,实董有唐,尝于次之余,稽其成败之迹,折以义理,缉成一书”云云。故先将《唐鉴》与《资治通鉴·唐纪》中的相关文字,作一个仔细的比较分析,应当有助于我们进一步深入探讨蕴含在《唐鉴》历史书写背后的深层思想结构。

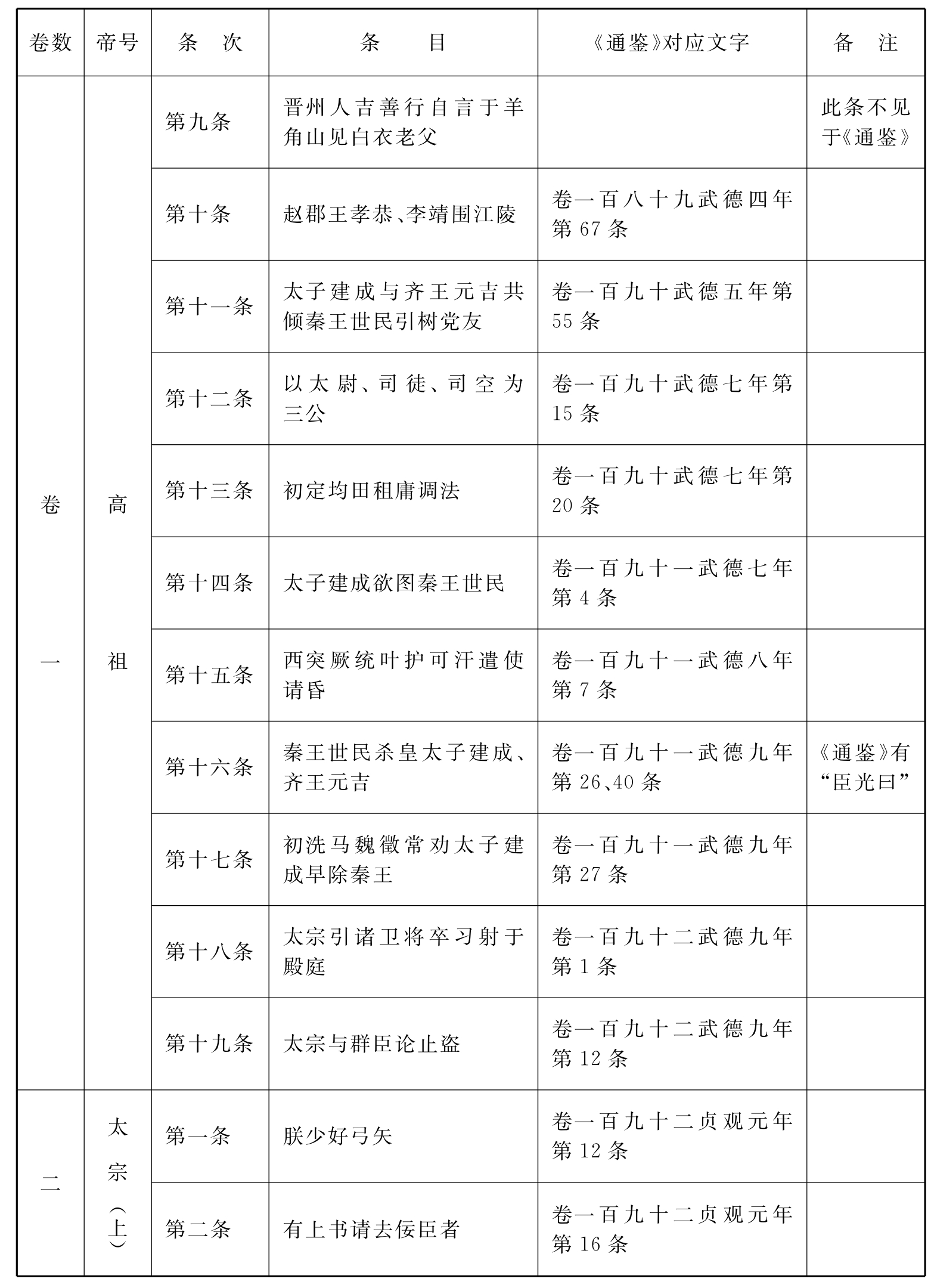

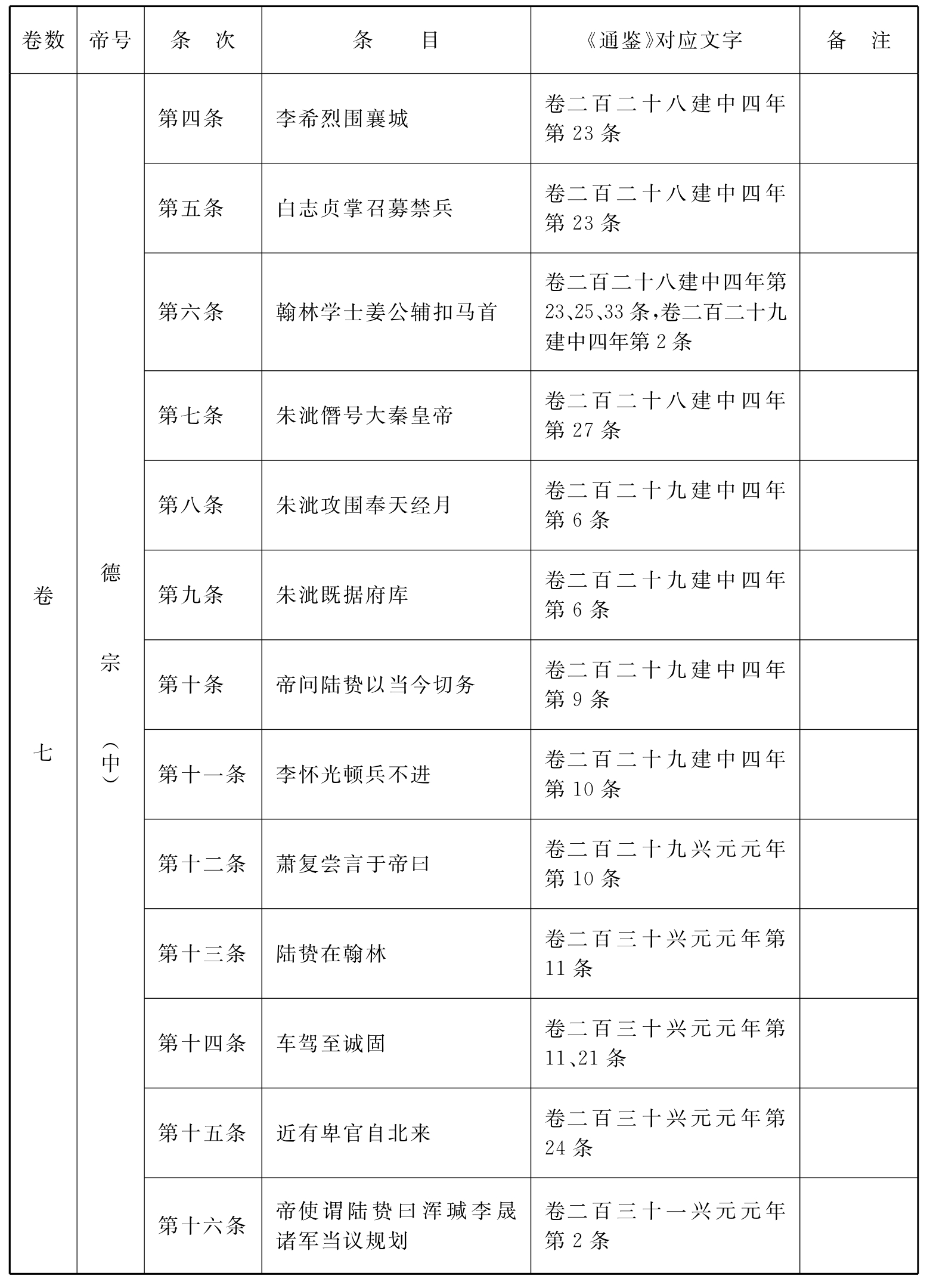

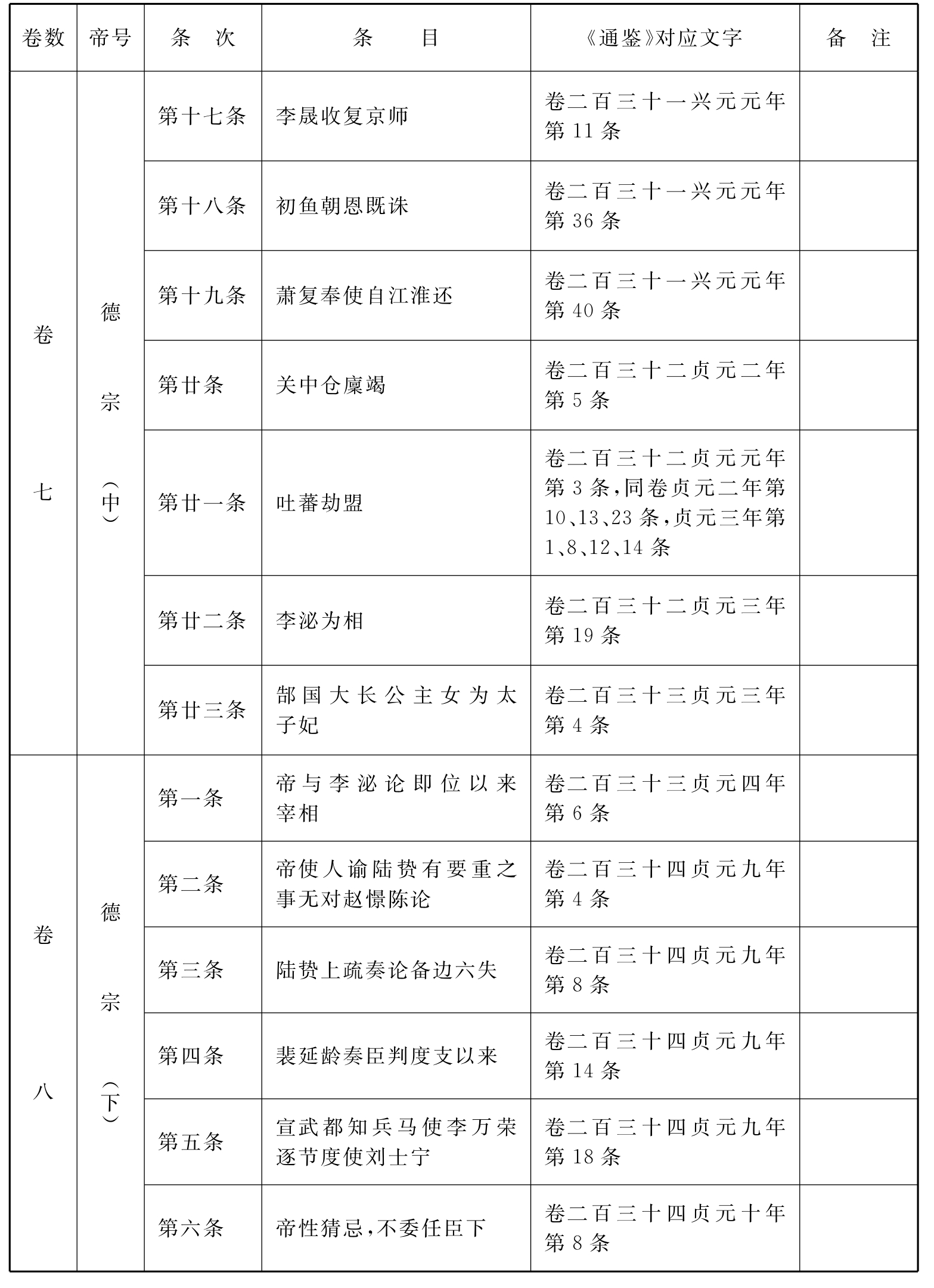

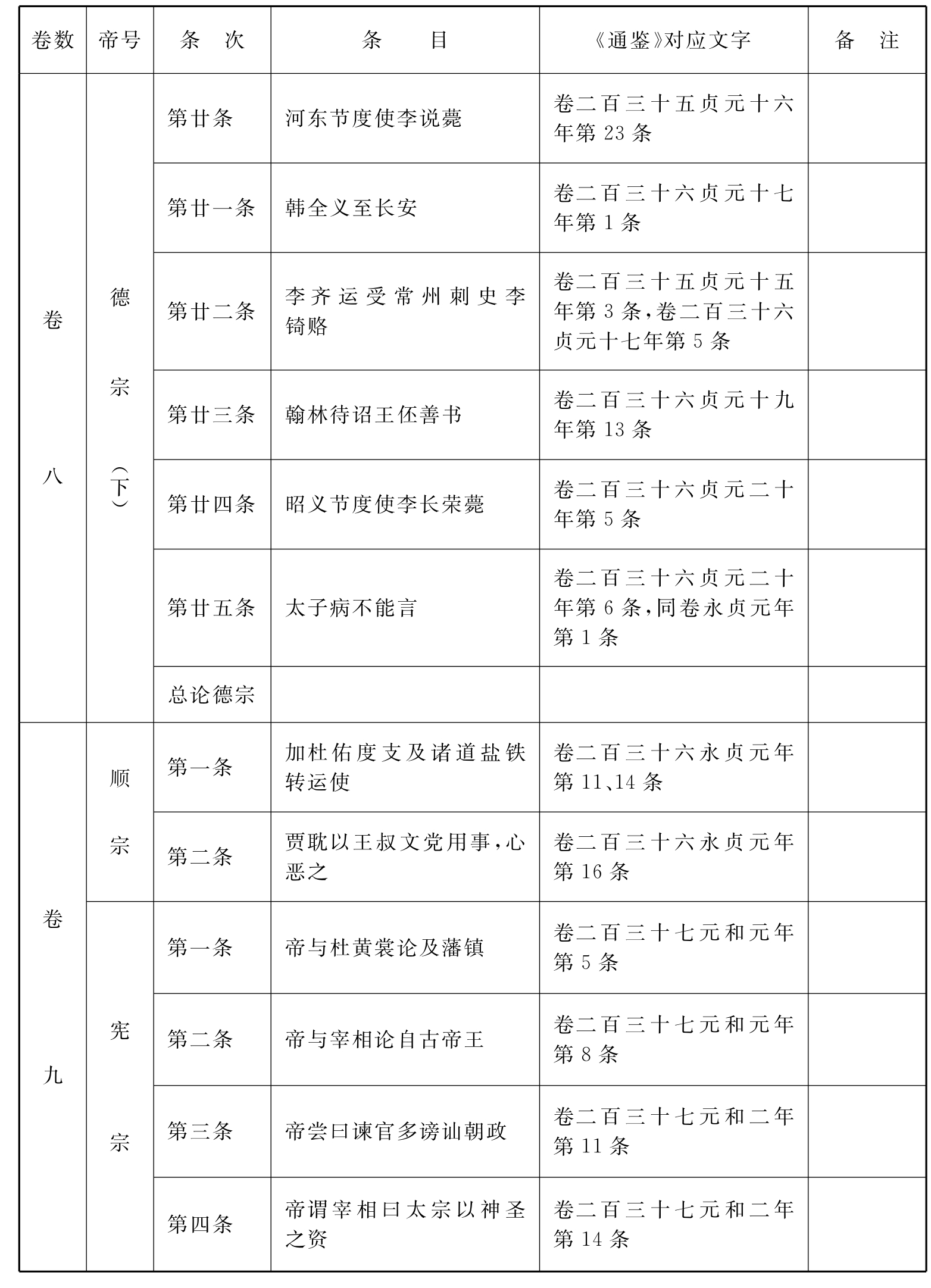

今见最早的《唐鉴》版本,为南宋孝宗时期的浙刻本[5]。该刻十二卷,与祖禹上书表中所称相合。后吕祖谦作注,始析为二十四卷。《唐鉴》基本写作形式,是根据《通鉴·唐纪》相应纪事,选摘被认为具有重要借鉴作用的历史事件,按帝分卷,以时为序,每条内容由两部分组成,先叙述历史事件,末具标有“臣祖禹曰”字样的议论,一事一评,点出其借鉴意义所在(武后朝例外,说详下)。此外尚有数则总评性文字,一般附于某帝篇末。祖禹于自序中称全书“凡三百六篇”,今按检原书(据上揭影宋本),卷一十九条,其中论高祖朝事十七条,太宗即位而未改元时事两条。卷二、卷三都是对太宗朝政事的评论,总五十六条,其中卷二二十八条,卷三二十七条,并附总论太宗为人为政一条。卷四比较特殊,囊括高宗、武后、中宗、睿宗四朝,以及玄宗朝前期的部分事迹。范祖禹却并不承认武后统治时期的合法性。中宗登基,于改元嗣圣(684年)后不久即被废,但范祖禹不管实际权力如何交接,也不管武则天更改年号如何之勤,依旧将武周时代的纪事系于中宗名义之下,按照早已废弃的嗣圣年号推延纪历,并仿《春秋》“公在乾侯”笔法,于每年纪事之初书“帝在某”,以明中宗行迹,直至神龙元年(705年)中宗复辟。这是《唐鉴》与《通鉴·唐纪》最大的不同,也正是范祖禹所谓“虽得罪君子,亦所不辞”之所指[6]。在范氏所虚拟的嗣圣二年(685年,实为武周垂拱元年)至嗣圣二十一年(704年,实为武周长安四年)这二十年中,只有纪事而无议论,直至神龙元年中宗复辟,以下才恢复“臣祖禹曰”的议论。而且这部分内容,也是《唐鉴》中唯一一处每年必纪、连续书写的部分,很多年份只是为了交代中宗身处何地,即书写上文所提及的“帝在某”。这一卷里,涉及高宗朝事十一条、睿宗朝两条、玄宗朝十一条,形式内容皆与全书其他部分相同,一事一评。中宗(含武后)朝所纪,算上仅书“帝在某”者,凡二十四条,而议论只有三条。故第四卷总计纪事四十八条、议论二十七条。卷五仍是讲论玄宗朝事,凡三十条。卷六分别为肃宗朝事十五条、代宗朝十一条、德宗朝七条,计三十三条。卷七二十三条、卷八二十五条皆论德宗朝事,卷八末另附总论德宗一条,如此则该两卷总计四十九条。卷九顺宗两条、宪宗三十条,附论宪宗死因一条,共三十三条。卷十穆宗三条、敬宗两条、附论一条,再有文宗六条,武宗五条,计十七条。卷十一宣宗七条、懿宗两条、僖宗十条,计十九条。卷十二昭宗七条,昭宣帝四条,末附总论唐之得天下一条,再附论何以守天下一条,计十三条。由上所计,以评议论,为二百九十六篇,以纪事论则为三百十一条,皆与祖禹自谓“三百六篇”之数不符,或两宋之际传抄既有讹脱,姑置不论[7]。

我们将《唐鉴》与《通鉴·唐纪》相关部分逐条对读,不难发现,《唐鉴》在叙史部分的文字,基本与《通鉴》本文相同。大多数条目是把《通鉴》中的相关文字一字不改地挪过来,碰到有些比较复杂的历史事件,因果之间历时颇久,《通鉴》顺时纪事,前后割裂,《唐鉴》则将相关文字聚在一起,而对文字本身仍不作改动,最多为了文句通顺加几个起承转合的关联词。现将两书文字逐条对比,制成表格如下,以供勘研:

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

![]()

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

续 表

条目内容一般取《唐鉴》原文除时间状语外的第一句,个别条目因首句特征不明显,则取其他核心句。

其中第某条的阿拉伯数字编号,袭用中华书局标点本《资治通鉴》中每卷的条目编次。下同。

通过以上对读,我们可以发现,《唐鉴》叙述与《通鉴·唐纪》有稍异之处。如《唐鉴》卷一高祖时“晋州人吉善行自言于羊角山见白衣老父”条,与卷六肃宗“在彭原,廨舍隘狭”条,皆不见于《通鉴》。又,关于李泌得罪张良娣的原因,《唐鉴》以为乃肃宗与张良娣以愽打子嬉戏,李泌规谏,而《通鉴》则以事由七宝鞍而起[8]。另外一些小异之处,如《唐鉴》卷十文宗部分内“自元和之末宦官益横”条,说建策处置宦官的刘壝,被贬斥后终于柳州司户,而《通鉴》则说他终于使府御史。另外有些细小的差异,不一一列举。尽管《唐鉴》和《通鉴》在叙事上存在这些差异,但这些差异所占的比例非常小。从总体上说,《唐鉴》的叙述文字因袭《通鉴》,是可以成立的。张元先生在《读田浩教授〈史学与文化思想:司马光对诸葛亮故事的重建〉一文》中推测,《资治通鉴》从长编状态被削删成定稿,可能并非像以往人们所认为的那样,是由司马光一个人完成的[9]。以上对于《唐鉴》文字的分析,似乎可以从一个侧面证明张元教授的观点可能是有道理的。但刘羲仲,司马光另一位重要助手刘恕(1032—1078年)的儿子,在《通鉴问疑》中却指出,“道原(刘恕字)在书局止类事迹,勒成长编,其是非予夺之际一出君实笔削”[10]。由此推测,司马光编纂《资治通鉴》时的状况,早期和晚期可能有所不同。另一个需要考虑到的情况是,熙宁三年(1070年)司马光离开开封后不久,刘恕也迫于新法派的压力求补南康军监,此后直到他去世,其间只和司马光见过两面。而范祖禹则一直追随在司马光身边[11]。在早期编纂阶段,可能的确由司马光亲自从数量繁重的长编中删削成文,而在其晚年频叹自己精力不足的情况下,范祖禹协助他删削长编以成定稿的可能性很大。而范祖禹直接运用这些文字来编辑《唐鉴》,在《序》和《进书表》中却只强调自己“实董有唐”,并不提所采文字出自司马光删削,似乎也可以证明范祖禹对《通鉴·唐纪》定本文字的编辑有过很大的参与。以上所举几条《唐鉴》与《通鉴》不同之处,恰恰可以证明,司马光可能是在一个比较成熟的文本基础上,又作过删削与编辑。

关于议论部分,散在《通鉴·唐纪》中的“臣光曰”有二十五条。《唐鉴》中近三百条“臣祖禹曰”,选取的绝大部分内容是司马光没有评论过的内容。但也有三处重合,即卷一“秦王世民杀皇太子建成、齐王元吉”条,讲述的是著名的“玄武门事变”;卷十“帝(文宗)与李训、郑注谋诛中官”条,讲的是同样著名的“甘露之变”;卷十二“崔胤请帝(昭宗)尽诛宦官”条。对读两部书中这三条“臣光曰”与“臣祖禹曰”,论调基本相同。恰是夹杂在《通鉴》正文中的一些评论,范祖禹有些不同看法。最典型的是对唐宣宗的评价。《通鉴》卷二百四十九大中十三年第6条,说宣宗“性明察沉断,用法无私,从谏如流,重惜官赏,恭谨节俭,惠爱民物。故大中之政,讫于唐亡,人思之,谓之小太宗”。而《唐鉴》卷十一“帝(宣宗)性明察沉断”条下“臣祖禹曰”却说:

宣宗之治,以察为明。虽听纳规谏,而性实猜刻;虽吝惜爵赏,而人多侥幸。外则藩方数逐其帅守而不能治,内则宦者握兵柄制国命自如也。然百吏奉法,政治不扰,海内安靖几十五年。继以懿僖不君,唐室坏乱,是以人思太(大)中之政为不可及。

此外,两书立论比较大的差别还体现在如何评价魏徵,以及是否用孟子的观念作为评判依据上。上文提及范祖禹仿《春秋》“公在乾侯”笔法,否认武周统治的合法性,王德毅沿用南宋学者王应麟的观点,认为这是范氏采纳了唐代史官沈既济不帝武周的主张[12]。笔者认为,范祖禹这一叙述观念未必直接来自遥远的唐人建议,在范祖禹之前,孙甫《唐史论断》已经采用了这一编年方法叙述这一阶段的唐代史实[13]。把这一纪年方法与评价魏徵、取法孟子放在一起考察,探讨范祖禹在这些问题上背离司马光的同时,又是如何与当时的政治文化动向以及道学观念兴起之间发生联系的,可能更有助于我们理解那个时代历史编纂本身具有的特点。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。