临床常见的气道梗阻原因有:舌根后坠、呼吸道异物如分泌物、血、呕吐物、喉头和支气管痉挛等。临床上常针对气道梗阻的原因进行有效的气道疏通。最常用的方法有气管插管术或气管切开术,但因属于侵入性操作,且有引起呼吸道穿孔、出血、感染等危险,有自主呼吸的患者也可采用放置口咽通气管、鼻咽通气管来维持上呼吸道的通畅,具有器具单一,操作简单,刺激轻,无口腔黏膜损伤的特点。因此,应依据患者的实际情况来采用最适合的方法。

一、口咽通气法

【适应证】

1.各种原因引起的上呼吸道梗阻,如舌后坠、喉痉挛的患者,以及手法开放气道无效者。

2.气道分泌物增多时便于吸引。

3.癫 发作或抽搐时保护舌齿免受损伤。

发作或抽搐时保护舌齿免受损伤。

4.同时有气管插管时,取代牙垫作用,避免牙关紧闭,压迫气管。

【原理】 呼吸是指机体与外界环境之间气体交换的过程。人的呼吸过程包括3个互相联系的环节:外呼吸,包括肺通气和肺换气;气体在血液中的运输;内呼吸,指组织细胞与血液间的气体交换。正常的呼吸是维持生命及机体内外环境稳定的重要生理活动。任何原因引起的呼吸功能障碍,将不同程度地影响患者的生命状况,使疾病趋于恶化和病死率增高。

气道梗阻和缺氧是危重患者死亡的原因之一。因此,维持呼吸道通畅是抢救急诊患者的基本条件,是基础生命支持的首要措施。通过为气道梗阻的患者,开放气道或建立适当的人工气道,提供充足的氧气,以满足全身组织和器官的氧气供应,维持机体生命活动,避免缺氧性坏死。

【主要类型】 口咽通气法是保持呼吸道通畅的一种简单、快捷的方法。口咽通气管是一种由弹性橡胶或塑料制成硬质扁管形人工气道,呈弯曲状,其弯曲度与舌及软腭相似。

目前有4种系统、2种类型:柔软的口咽通气管(规格:55~115mm),口对口急救口咽通气管(规格:成年人80~105mm),半硬式口咽通气管(规格:40~110mm),双通道半硬式口咽通气管(规格:40~100mm);两种类型即橡胶型和塑料型。橡胶型柔软,中央有腔,具有方便吸痰、改善通气两种功能。塑料型为白色,半硬,中央无腔,两侧有小腔,具有改善通气功能,但吸痰不方便。

口咽通气管有多种型号,大小不等,在使用时要因患者具体情况选择合适的型号。合适的口咽管应该是口咽通气管末端位于上咽部,将舌根与口咽后壁分开,使下咽部到声门的气道通畅。因此,较为安全的选择方法是宁长勿短,宁大勿小,因为口咽管太短不能经过舌根,起不到开放气道的作用,口咽管太小容易误入气管。

【用物简介】

1.各种型号的口咽通气管(图1-17)1套。

2.胶布、绷带或固定带1套。

3.吸痰设备1套。

4.无菌手套2~3副。

5.无菌纱布若干。

图1-17 各种型号的口咽通气管

【步骤及要点】 见表1-6。

表1-6 口咽通气管的使用步骤及要点

(续 表)

图1-18 口咽导管选择法

图1-19 凹面面向头部插入

图1-20 导管旋转180°

图1-21 凸面面向头部插入

【注意事项】

1.每次留置前,应先吸净口腔内分泌物,以防插管刺激患者呕吐,造成吸入性肺炎的发生。

2.留置时,勿随意转动患者头部,以免导管脱出。若患者出现大量呕吐物时,应立即将患者头偏向一侧,拔出口咽通气管,并用手指挖出或吸引器吸出呕吐物,以免造成吸入性肺炎或呼吸道阻塞。

3.每天早、晚行口腔护理1次。注意观察口唇及口腔黏膜有无溃疡,牙齿有无松动现象。

4.密切观察患者呼吸音,胸部扩张情况,以及呼吸困难改善情况。

二、鼻咽通气法

常用鼻咽通气管为橡胶或塑料制成,外形如同气管导管,但质地较软,长约15cm左右,前端斜口较短且钝圆,不带套囊。此外,还有一种经双侧鼻孔插入的双鼻咽通气管(binasal pharyngeal airway,BNPA),在双管的外口用专门的衔接管连为一体,其优点是可与麻醉机连接后使用。

【适应证】

1.各种原因导致的上呼吸道梗阻,如颅脑损伤、脑血管意外引起的舌后坠。

2.全身麻醉诱导和拔管后,由于麻醉药或肌松剂的残留作用,可使舌肌松弛,舌下坠;非全麻患者使用地西泮、氟哌利多等辅助药物后,由于产生中枢性肌松、镇静作用,亦可发生舌后坠,造成完全或不完全性上呼吸道阻塞者。

3.呼吸心搏骤停的急救,尽可能的降低患者的缺氧时间。

4.咳痰无力不能自主排痰,或开口受限、牙关紧闭、口咽部创伤不能经口吸痰,需经上呼吸道进行吸引者,防止反复经鼻腔吸引易引起鼻腔黏膜破损。

【原理】 详见口咽通气管。

【用物简介】

1.各种型号的鼻咽通气管(图1-22)1套。

2.水溶性润滑剂或复方利多卡因乳膏1支。

3.1%~2%的麻黄碱液1支。

4.胶布1卷。

5.吸痰设备1套。

6.无菌手套2~3副。

7.无菌纱布、棉签若干。

图1-22 鼻咽通气管

【步骤及要点】 见表1-7。

表1-7 鼻咽通气管的使用步骤及要点

(续 表)

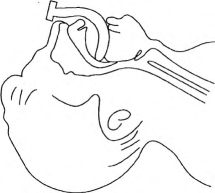

图1-23 放置鼻咽通气管

【注意事项】

1.选择型号合适、质地柔软的鼻咽通气管。

2.插管动作应轻柔,必须沿鼻底部插入,即通气管的插入方向必须保持与面部完全垂直,严禁指向鼻顶部方向插入(与鼻外形呈平行方向),因该处为筛窦Little区,极易引起鼻出血。

3.每班鼻部护理1次,以生理盐水湿棉签清理及湿润,以防造成鼻黏膜压疮或糜烂。

4.每8~12小时给予重新更换鼻咽通气管及留置固定部位,以防分泌物阻塞管道造成鼻黏膜受损。

5.观察并记录患者呼吸音,胸部扩张情况,以及呼吸困难改善情况。

6.鼻咽通气管的并发症包括鼻出血和鼻咽部损伤、或胃内容物误吸,可在通气管管腔内置入细吸引管,保持随时吸引,以作预防。

7.疑有颅底骨折的患者绝对禁用鼻咽通气管,有可能插入颅腔或引起颅腔感染。

三、气管插管术

【适应证】

1.窒息或呼吸、心搏骤停者。

2.各种原因引起的呼吸衰竭,如肺炎、肺水肿、脓胸、气胸等,当吸入氧浓度为50%(FiO2=0.5),PaO2<50mmHg或PaCO2>60mmHg时。

3.上呼吸道分泌物过多,且不能自行咳出,需行气管内吸引者。

4.气道梗阻。

5.呼吸保护性反射(咳嗽、吞咽反射等)迟钝或消失,如全身麻醉或静脉复合麻醉、溺水、中毒、外伤、电击、反复惊厥发作、癫 持续状态所引起的昏迷等。

持续状态所引起的昏迷等。

6.需经气管插管做呼吸道疾病的诊断和治疗者。

【原理】 气管内插管(endotracheal intubation)是将合适的导管通过合适的途径插入气管内的操作,以建立稳定、通畅的人工气道,是保持呼吸道通畅的最有效方法。通过气管内插管,不仅便于清除呼吸道分泌物,维持气道通畅,还为给氧、人工通气、气管内给药等提供条件。因此,在危重病急救中,其作用有:①解除呼吸道梗阻,保持呼吸道通畅;②便于呼吸道的管理,以实施辅助或控制呼吸;③减少无效死腔和降低呼吸道阻力,保证肺通气和肺换气;④易于清除气道内的分泌物,防止呕吐物、分泌物反流或误吸所致窒息的危险;⑤便于吸氧和气管内给药。因此,目前被广泛地应用在急诊科、ICU、CCU、麻醉科、病房以及院外的各种现场急救。

【用物简介】

1.根据年龄备喉镜(图1-24)1套。

2.视情况选择气管导管(表1-8,图1-25、图1-26)1套。

3.视情况选择铜质或铝质导管管芯1套。

4.喉头喷雾器(内装1%丁卡因)1套。

5.插管钳1把。

6.气管切开包1个。

7.开口器、压舌板、牙垫各1个。

8.吸痰设备1套。

9.输氧设备(面罩、简易呼吸气囊、呼吸机或麻醉机)1套。

10.听诊器1个。

11.注射器、胶布各1副。

12.无菌手套1副。

13.呋麻滴鼻液、2%利多卡因酌情给予。

图1-24 直、弯喉镜

图1-25 气管导管

图1-26 气管套囊

表1-8 各年龄段使用的气管导管选择

【步骤及要点】 见表1-9。

表1-9 气管插管的步骤及要点

(续 表)

(续 表)

【注意事项】

1.准备充分 插管前应检查用物准备是否齐全,根据患者年龄、性别、体形、插管途径选择合适的导管。检查喉镜灯泡是否明亮、气囊有无漏气。

2.插管准确迅速 避免缺氧,插管动作要轻柔,操作迅速准确,尽量减少患者的缺氧时间,以免引起反射性心搏、呼吸骤停。对呼吸困难或呼吸停止者,插管前应先行人工呼吸、吸氧等,以免因插管费时而增加患者缺氧时间。

图1-27 气管插管术

A.气管插管术患者体位摆放;B.将弯的喉镜片沿口角置入;C.将弯喉镜片置于患者舌根与会厌软骨之间;D.将直喉镜片置于患者会厌软骨之下;E.将喉镜柄上提30°~40°显露声门;F.向气囊内充气固定

图1-28 经鼻气管插管术

A.经鼻盲探插管术;B.经鼻明视插管术

3.气囊充气放气适当 气囊充气以恰好封闭导管与气管壁间隙为度,一般为3~5ml。若充气过度或时间过长,则气管壁黏膜可因受压发生缺血性损伤。导管留置期间每2~3小时放气1次。

4.及时拔管 导管留置时间不宜过长,若超过72h仍需要继续留管者,应考虑行气管切开术。

5.加强气道护理 注意吸入气体的湿化,防止气管内分泌物稠厚结痂,影响呼吸道通畅。吸痰时必须严格无菌操作,每次吸痰时间不超过15s,必要时于吸氧后再吸痰。

6.保持清洁湿润 插管后注意患者口腔护理,随时清理口、鼻的分泌物;经常用温水棉签擦洗鼻腔,以湿润黏膜;用液状石蜡涂于口唇和鼻前庭,保护黏膜,也可用生理盐水浸湿纱布盖于口唇部;口腔可用3%的过氧化氢溶液和生理盐水的混合溶液冲洗。

7.拔管后护理 应注意观察患者的反应,保持呼吸道通畅。重症患者拔管后1h应查动脉血气变化。

8.掌握禁忌证 喉头水肿、咽喉部血肿或脓肿、主动脉瘤侵犯压迫气管者、颈椎骨折脱位者禁忌施行气管插管术。

【并发症】

1.喉炎 与插管时间呈正相关。表现为拔管后的声音嘶哑和刺激性咳嗽,重症表现为吸气性呼吸困难而出现缺氧,可用0.1%肾上腺素1mg+地塞米松5mg+生理盐水10ml超声雾化吸入,每日3~4次,必要时做气管切开。

2.肺炎、肺不张 可因呼吸道分泌物堵塞细小支气管、插管过深造成单侧吹气、插管和吸痰不注意无菌操作所致;应加强观察,严格无菌技术操作,及时吸痰减少呼吸道分泌物滞留。

3.窒息 可见于脱管、导管堵塞或呼吸机故障等意外情况,主要是加强观察,发生意外及时得到处理。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。