第三节 心血管活动的调节

在正常机体内,心血管的活动不断适应内外环境的变化而改变,使心输出量和各器官的血流量能满足机体各个器官代谢的需要。这种适应性改变是通过神经调节和体液调节实现的。

一、神经调节

心肌和血管平滑肌接受自主神经支配。机体对心血管活动的神经调节是通过各种心血管反射来实现的。

(一)心血管的神经支配

1.心脏的神经支配

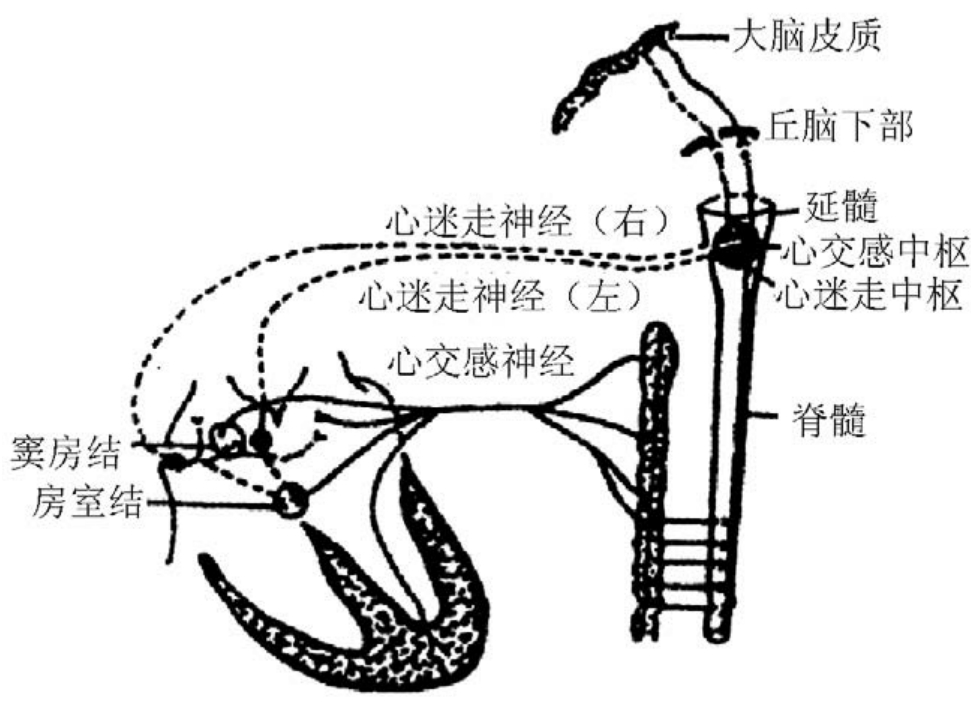

心脏受心交感神经和心迷走神经的双重支配(图4-12)。

图4-12 心脏的神经支配示意图

(1)心交感神经:心交感神经起源于胸1~胸5脊髓节段的灰质侧角,节后纤维末梢释放去甲肾上腺素,与心肌细胞膜上的β1受体结合,可使心跳加快加强,心输出量增多,血压升高。

(2)心迷走神经:心迷走神经属副交感神经,起源于延髓,节后纤维末梢释放乙酰胆碱,与心肌细胞膜上的M受体结合,可使心跳减慢减弱,心输出量减少,血压下降。

2.血管的神经支配

支配血管平滑肌的神经纤维分为缩血管神经纤维和舒血管神经纤维两大类,二者又统称为血管运动神经纤维。其中,缩血管神经纤维都属交感神经纤维,故又称为交感缩血管神经纤维;舒血管神经纤维有的属交感神经纤维,有的属副交感神经纤维。

(1)交感缩血管神经纤维:交感缩血管神经起源于胸1~腰3脊髓节段的灰质侧角,节后纤维释放去甲肾上腺素,主要与血管平滑肌细胞膜上的α受体结合,导致血管平滑肌收缩,引起缩血管效应,使外周阻力增大,血压升高。

体内几乎所有的血管平滑肌都接受交感缩血管神经纤维的支配,但分布的密度不同。皮肤血管中缩血管纤维分布最密,骨骼肌和内脏的血管次之,冠状血管和脑血管中分布较少。在同一器官中,动脉中缩血管纤维的密度高于静脉,微动脉中密度最高,但后微动脉中分布很少,到毛细血管前括约肌已没有神经纤维分布。

体内大多数血管只接受交感缩血管神经纤维的单一神经支配。当交感缩血管神经兴奋增强时,血管平滑肌收缩加强;当交感缩血管神经兴奋减弱时,血管平滑肌舒张。故血管的舒缩程度就决定于这种神经的兴奋程度。而血管的舒缩程度又可使血管的口径在很大范围内发生变化,从而调节不同器官的血流阻力和血流量,以及影响到动脉血压的高低。

(2)副交感舒血管神经纤维:少数器官如脑膜、唾液腺、胃肠道的外分泌腺和外生殖器等,其血管平滑肌除接受交感缩血管纤维支配外,还接受副交感舒血管纤维支配。副交感舒血管纤维末梢释放乙酰胆碱,与血管平滑肌上的M受体结合,引起血管舒张。其作用主要是增加所支配器官组织的局部血流量,对循环系统总外周阻力影响很小。

(3)交感舒血管神经纤维:在一些动物(如狗和猫)中,支配骨骼肌血管的交感神经中,除有缩血管纤维外,还有舒血管纤维。交感舒血管纤维末梢释放乙酰胆碱,与血管平滑肌的M受体结合,引起血管舒张。其作用是在应急状态时增加骨骼肌的血流量。在人体内可能也有交感舒血管纤维存在。

(二)心血管中枢

心血管中枢是指中枢神经系统中与心血管反射有关的神经元群,即心血管反射的中枢部分。心血管中枢广泛分布于脊髓至大脑皮层的各级中枢部位,但其基本中枢位于延髓。各级心血管中枢各具不同的功能,又互相密切联系,使整个心血管系统的活动协调一致,并与整个机体的活动相适应。

1.延髓心血管中枢

在动物实验中,在延髓与脑桥之间切断脑干,动物的血压没有明显的变化;但如果在延髓与脊髓之间切断时,动物的血压将降低到大约40mmHg。这些结果说明,仅保留脊髓,心血管的活动不能维持正常,而只有保留延髓和脊髓的完整,心血管的活动才维持正常。这说明最基本的心血管中枢位于延髓。

延髓心血管中枢包括心迷走中枢,心交感中枢和交感缩血管中枢。这些中枢的神经元平时保持一定的兴奋状态,即平时都有一定的紧张性活动,分别称为心迷走紧张、心交感紧张和交感缩血管紧张,从而影响到心迷走神经、心交感神经和交感缩血管神经的紧张性活动。在机体处于安静状态时,心迷走中枢的紧张性占优势;在情绪激动或运动时,心交感中枢的紧张性占优势。因此,心迷走中枢与心交感中枢之间存在着交互抑制的关系。

2.延髓以上的心血管中枢

在延髓以上的脑干部位以及小脑和大脑中,都存在与心血管活动有关的神经元,即存在有心血管中枢。它们在心血管活动调节中所起的作用较延髓心血管中枢更加高级,属更加高级的心血管中枢。它们使心血管的活动与机体其他器官的功能活动更加协调一致,更加相互配合。例如在动物实验中,电刺激下丘脑的“防御反应区”,可立即引起动物的防御反应,并表现为警觉和准备防御的行为反应,同时出现一系列心血管活动的改变,如心跳加快加强,骨骼肌血管舒张等。这些心血管活动改变都是与机体当时所处的状态相协调的,主要是使骨骼肌有充足的血液供应,以适应防御、搏斗或逃跑等行为的需要。

(三)心血管活动的反射性调节

当内外环境发生变化或机体处于不同的生理状况时,机体通过心血管反射来调节心脏和血管的活动,使之发生相应的改变,来适应环境的变化或生理状况的改变。

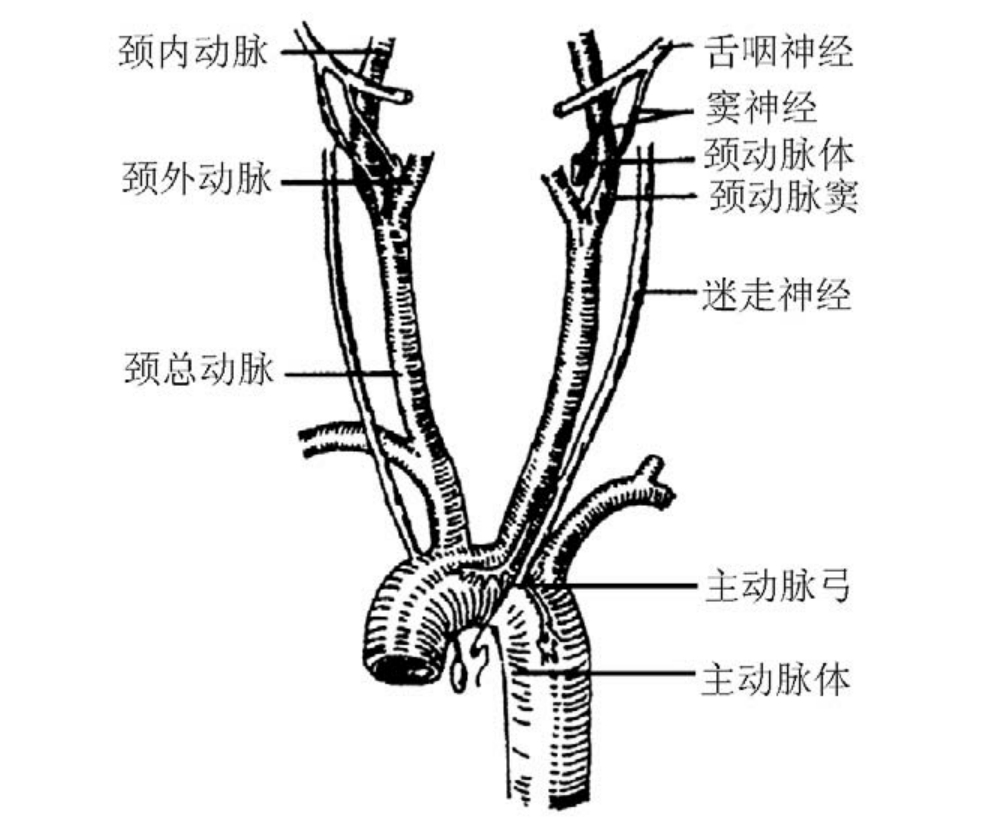

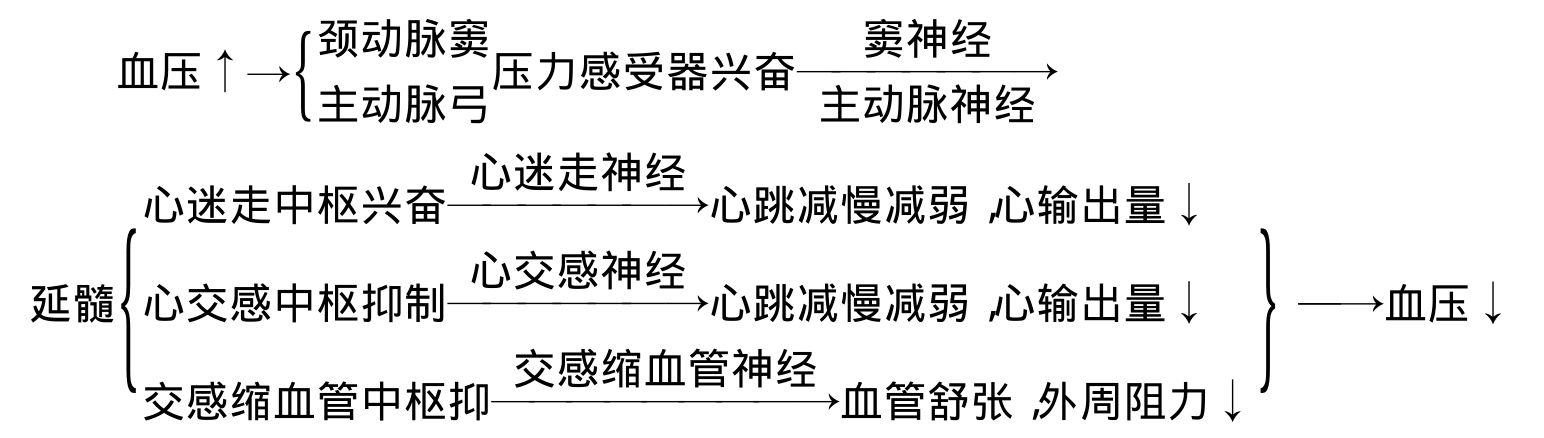

1.颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射

颈动脉窦和主动脉弓血管外膜下的感觉神经末梢,分别称为颈动脉窦和主动脉弓压力感受器(图4-13),能感受血管壁的机械牵张刺激。当动脉血压升高时,血管壁的机械牵张程度增强,压力感受器发放的神经冲动增多,经窦神经和主动脉神经,再经舌咽神经和迷走神经,传入延髓,使心迷走中枢的紧张性增高,使心交感中枢和交感缩血管中枢的紧张性降低,并通过相应的神经影响心血管的活动。结果是心跳减慢减弱,心输出量减少,外周血管舒张,外周阻力减小,动脉血压回降到正常水平。这一反射主要是在血压突然升高时发生,使血压回降到正常水平,故有人称之为降压反射,也称窦弓反射。

图4-13 颈动脉窦区与主动脉弓区的压力感受器与化学感受器

当血压降低时,降压反射减弱使血压回升,即动脉血压降低时,颈动脉窦、主动脉弓压力感受器的刺激减弱,发出的传入冲动减少,使延髓心血管中枢发生相反的变化,迷走紧张减弱,交感紧张增强。结果是心跳加快加强,心输出量增加,外周血管收缩,阻力增大,血压回升到正常水平。

压力感受性反射是一种典型的负反馈调节机制。它能在心输出量、外周血管阻力、血量等发生突然变化的情况下,对动脉血压进行快速的调节,使动脉血压不致发生过大的波动,而保持相对稳定。因此,它是一种最重要的也是最基本的心血管反射。该反射过程简示如下:

2.颈动脉体和主动脉体化学感受性反射

在颈总动脉分叉处和主动脉弓区域,存在一些米粒样大小的特殊的感受装置,分别称为颈动脉体和主动脉体(图4-13)。当血液的某些化学成分发生变化时,如缺O2,CO2分压过高以及H+浓度过高等,可以刺激这些感受装置,使其兴奋,因此这些感受装置属化学感受器。这些化学感受器受到刺激后,传入冲动沿窦神经和主动脉神经,再经舌咽神经和迷走神经传入延髓,影响延髓内的呼吸中枢和心血管中枢的活动,进而使呼吸运动和心血管的活动发生改变。

化学感受性反射的效应主要是使呼吸加深加快(详见第五章)。对心血管的直接效应是使心率减慢,心输出量减少,冠状动脉舒张,骨骼肌和内脏血管收缩。由于外周血管阻力增大的作用超过输出量减少的作用,故血压升高。但在整体情况下,呼吸加深加快可间接引起心率也加快,故心输出量也增加。

在平时化学感受性反射对心血管活动和血压并不起明显的调节作用。只有在低氧、窒息、失血、动脉血压过低和酸中毒等情况下才参与对心血管活动的调节。

3.其他心血管反射

除以上两种心血管反射外,还有心肺感受器引起的心血管反射(如心房的容量感受器受血容量增多的刺激所引起的反射),躯体感受器引起的心血管反射,其他内脏感受器引起的心血管反射以及脑缺血反应等。

二、体液调节

由血液和组织液中一些化学物质对心血管的活动产生的调节称心血管活动的体液调节。

(一)肾素-血管紧张素系统

肾素由肾脏的近球细胞分泌,进入血液循环后,可催化血浆中的血管紧张素原水解,使其转变为十肽的血管紧张素Ⅰ,后者在经过肺循环时,又可被血管紧张素转换酶水解为八肽的血管紧张素Ⅱ,血管紧张素Ⅱ还可再被氨基肽酶A水解为七肽的血管紧张素Ⅲ。

血管紧张素中最重要的是血管紧张素Ⅱ,它可使全身的微动脉收缩,外周阻力增大,也可使静脉收缩,回心血量增多;此外,它还可强烈刺激肾上腺皮质合成和释放醛固酮,进而促进肾脏保钠保水,提高血容量。通过以上三方面的作用,使血压升高。

(二)肾上腺素与去甲肾上腺素

血液中的这两种物质主要由肾上腺髓质分泌,交感神经节后纤维末梢释放的去甲肾上腺素也有一小部分进入血液循环。肾上腺髓质分泌的激素80%是肾上腺素,20%是去甲肾上腺素。这两种物质在化学结构上都属于儿茶酚胺。

肾上腺素与去甲肾上腺素对心血管的作用相似,但不完全相同。肾上腺素对心脏的作用比去甲肾上腺素强,可使心跳加快加强,心输出量增多,主要通过强心作用而升压,临床上常作为“强心”急救药使用;去甲肾上腺素的缩血管作用比肾上腺素强,能使除冠状血管以外的小动脉强烈收缩,外周阻力显著增加,主要通过缩血管作用而升压,临床上常作为“升压”药使用。肾上腺素与去甲肾上腺素对心血管的作用特点见表第11章内分泌表11-2。

(三)血管升压素

血管升压素又称抗利尿激素,是由下丘脑的视上核和室旁核的一些神经元合成,然后经轴浆运输输送到神经垂体贮存并在此释放入血。

血管升压素的一般效应是抗利尿,能增强肾脏的远曲小管和集合管壁对水的通透性,使水的重吸收增多,尿量减少(详见第八章),因而对保持体内细胞外液量和血浆渗透压的稳态以及动脉血压的稳态都起重要的作用。

(四)心房钠尿肽

心房钠尿肽是由心房肌细胞合成分泌的一类多肽,可使血管舒张,外周阻力降低;也可使每搏输出量减少,心率减慢,心输出量减少。此外,心房钠尿肽还能使肾排水和排钠增多,抑制肾素和醛固酮的分泌以及抑制抗利尿激素的释放。故其总的效应是利尿利钠,使体内细胞外液量减少,血压降低。

(五)激肽释放酶-激肽系统

激肽释放酶有两类,一类称为血浆激肽释放酶,存在于血浆中,可催化高分子量激肽原水解,使之转变成九肽的缓激肽;另一类称为腺体激肽释放酶或组织激肽释放酶,存在于肾、唾液腺、胰腺、汗腺以及胃肠黏膜等组织中,可催化低分子量激肽原水解,使之转变成十肽的血管舒张素。血管舒张素可在氨基肽酶的作用下水解转变成缓激肽,缓激肽和血管舒张素又可在激肽酶的作用下水解失活。

激肽可使血管平滑肌舒张,是已知的最强烈的舒血管物质,可以使某些器官的血管舒张,局部的血流量增加;也参与对动脉血压的调节,使血管舒张,血压降低。此外,还可使毛细血管壁的通透性增高,物质交换增强。

(六)血管内皮细胞生成的血管活性物质

近年来得知,血管内皮细胞可以生成和释放一些血管活性物质,影响血管平滑肌的收缩和舒张。

1.舒血管物质

有前列环素和内皮舒张因子。前列环素也称前列腺素I2,即PGI2;内皮舒张因子多数人认为是一氧化氮(NO),其前体是L-精氨酸,L-精氨酸在一氧化氮合成酶的作用下生成NO。PGI2和NO都能使血管平滑肌舒张,尤以后者的作用更为重要。

2.缩血管物质

血管内皮细胞可生成多种缩血管物质,其中主要的一种是内皮素,它是目前已知的最强烈的缩血管物质之一。

三、社会、心理因素对心血管活动的影响

社会心理因素对心血管活动的影响是显而易见的。日常生活中人受到惊吓时会心跳加快,愤怒时会血压升高,羞怯时会颜面潮红(脸部血管扩张)。如长期处于紧张、焦虑、惊恐状态,或长期心理压力过重,超负荷工作,或平时喜争强好胜、急躁易怒,或雄心勃勃,事业心过强,或办事过于刻板认真,均易患冠心病、高血压。而这两种病的地区分布,则是城市高于农村,都市化、工业化的社会高于发展中的社会。人群分布是脑力劳动者高于体力劳动者。显然,这与社会心理因素有着密切的关系。以冠心病为例,美国和芬兰的患病率较高,其次为南斯拉夫、希腊和日本,最低者为尼日利亚和爱斯基摩。1991年普查北京市成年人高血压患病率为22.6%,而在少数偏僻地区的一些生活比较平静的人群中,高血压患病率却小于1%。由此不难发现,社会环境和社会刺激的差异在这里起的作用是不言而喻的。

心动周期中的异常血液流动

心身医学又称心理生理医学,是一门研究心理因素和社会因素与人体健康和疾病的相互关系的学科。其研究的主要内容是心和身的相互关系。这是一门既古老又年轻的学科。早在二千年以前,我国的医学家就已经提出了“喜、怒、忧、思、悲、恐、惊”“七情”在疾病发生中的作用,并提出了“喜伤心”、“怒伤肝”、“忧伤脾”等假设。差不多在同一时期,西方医学的鼻祖Hippocrates也作了有关心身关系的论述。但作为一个比较完整的心身医学体系是从本世纪三十年代开始建立的。

心身疾病是指在疾病的发生发展中与社会心理因素密切有关的躯体疾病(狭义)或社会心理因素、素质因素和躯体因素相互作用所致的躯体疾病(广义),是心身医学研究的主要对象。常见的心身疾病有冠心病、原发性高血压、支气管哮喘、消化性溃疡、溃疡性结肠炎、甲状腺功能亢进、类风湿性关节炎、神经性皮炎、肥胖症、慢性疼痛、经前期紧张综合征、痛经、癌症等。

根据粗略的估计,在综合性医院就诊的初诊病人的分类中,有略高于1/3的病人是躯体疾病,不足1/3的病人是心理疾病,其余1/3是与社会心理因素密切有关的躯体疾病,即心身疾病。

不良的心理刺激,如引起人们产生损失感、威胁感和不安全感的心理刺激,容易导致心血管疾病。这其中尤以亲人的意外死亡,如中年丧偶或丧子的刺激最易导致心血管疾病。此外,不良的生活习惯,如吸烟、酗酒,也易导致心血管疾病。

社会心理因素不仅是心血管疾病的重要发病因素,在心血管疾病的病情演变方面也产生重要的影响。许多冠心病患者就是在情绪刺激下引起心绞痛或心肌梗死发作,甚至死亡的。

总之,我们必须重视社会心理因素对心血管活动的影响,尽量减少心血管系统心身疾病的发病率,保持心血管活动的健康状态。

小结

1.心脏是血液循环的动力器官,一个心动周期心脏泵血一次。

2.心脏的泵血过程在心缩期和心舒期中分四个时相。

3.影响心输出量因素有搏出量和心率,搏出量又受心肌的前负荷、后负荷和心肌收缩能力三个因素的影响。

4.心室肌细胞动作电位共分五期,主要特点是有2期平台期;自律细胞动作电位的特点是有4期自动去极化。

5.心肌生理特性有四个,其中电生理特性有自律性、兴奋性和传导性三个。

6.动脉血压有收缩压、舒张压之分,两者之差称为脉压。

7.动脉血压形成有一个前提条件,二个基本因素及大动脉弹性的作用。影响动脉血压因素有五个。

静脉血压有中心静脉压和外周静脉压之分。影响静脉回流因素有四个。

8.微循环有七个结构,其基本功能是实现血液与细胞的物质交换,共有三条血流通路。

9.组织液生成的动力是有效滤过压,影响组织液生成与回流的因素有四个。

10.心脏受心交感神经和心迷走神经的双重支配,多数血管只有交感缩血管神经支配。最基本的心血管反射是颈动脉窦主动脉弓压力感受性反射。

习题

一、名词解释

心动周期、心率、心输出量、搏出量、心肌前负荷

二、填空题

1.心脏的基本功能是_____,左心室收缩将血泵入_____,右心室收缩将血泵入_____。

2.心动周期的长短与心率呈_____关系,心率愈快,心动周期的时间愈_____。

3.心室收缩射血,室内压_____动脉压,血液_____由流向_____。

4.心房收缩时,心室处于_____状态;心室收缩时,心房处于_____状态;心室舒张的前面大部分时间里,心房处于_____状态。

5.心室充盈量的2/3是靠_____的舒张,1/3是靠_____的收缩。

6.心输出量一般是指_____心的每_____输出量,其算式是等于_____乘以_____。

7.影响心输出量的因素有_____、_____、_____和_____。

8.心肌的前负荷在一定范围内增大,可使心肌收缩力_____,搏出量_____;但过大,反可使心肌收缩力,搏出量。

9.心肌的后负荷在一定时期内增大,可使心肌收缩力,搏出量;但时间过久,可使心肌发生性肥厚,导致心肌收缩力_____,搏出量_____。

10.心室肌细胞动作电位的主要特征是_____,窦房结细胞动作电位的主要特征是_____。

三、单项选择题

1.关于心动周期的叙述,错误的是( )

A.心率越快,心动周期越短B.心房收缩时心室处在舒张状态

C.心缩期是指心房的收缩期D.心房与心室有一个共同舒张的时期

E.无论心房或心室,舒张期均比收缩期长

2.室内压既大于房内压又大于动脉压的时期是( )

A.等容收缩期B.射血期

C.等容舒张期D.充盈期

E.房缩期

3.影响心脏活动最重要的离子是( )

A.Ca2+B.K+

C.Na+D.Cl-

E.Mg2+

4.缓冲动脉血压的因素是( )

A.每搏输出量 B.心率

C.循环血量 D.外周阻力

E.大动脉管壁的弹性

5.老年人大动脉弹性减弱伴有小动脉硬化时,血压的变化是( )

A.收缩压升高,舒张压降低 B.收缩压降低,舒张压升高

C.收缩压升高,舒张压变化不大 D.收缩压和舒张压均升高

E.收缩压和舒张压均降低

6.久病卧床,突然站立会引起( )

A.贫血 B.回心血量突然减少

C.心迷走中枢紧张性增高 D.心交感中枢紧张性降低

E.交感缩血管中枢紧张性降低

7.基本的心血管中枢位于( )

A.脊髓 B.延髓

C.中脑 D.下丘脑

E.大脑皮层

8.能使心跳加快加强的是下列哪种神经兴奋( )

A.心交感神经 B.心迷走神经

C.交感缩血管神经 D.交感舒血管神经

E.副交感舒血管神经

9.心脏兴奋传导最慢的部位在( )

A.窦房结 B.房室交界

C.房室束 D.左右束支

E.浦氏纤维

10.心脏的正常起搏点在( )

A.窦房结 B.房室交界

C.房室束 D.左右束支

E.浦氏纤维

四、简答题

1.心肌细胞的生理特性有哪些?哪个属于机械特性?

2.心脏兴奋的传导有何特点?该特点有何生理意义?

3.微循环的血流通路有哪几条?各有何主要功能?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。