第四节 房室传导阻滞

一、概述

房室传导阻滞是心脏传导阻滞中最常见的一种,意指房室传导系统某个部位(或多个部位)由于不应期异常延长,使激动自心房向心室传导过程中出现传导延缓或中断的现象。房室阻滞可以呈一过性、间歇性或持久性存在。持久性房室阻滞一般是器质性病变或损伤的结果;一过性与间歇性房室传导阻滞除器质性病变外,尚可因心内、外一过性因素或迷走神经张力增高引起。

(一)房室传导阻滞的分类与机制

1.传统心电图分类 临床心电图学,通常依P与QRS波群的传导关系,把房室阻滞分为三度。

(1)一度房室阻滞 房室传导时间延长,但每个心房激动都能下传心室。

(2)二度房室阻滞 部分P波不能下传心室。依下传的P-R间期分为二度Ⅰ型(P-R间期逐次延长)和Ⅱ型(P-R间期固定);按房室传导比例将≥3∶1的二度房室阻滞称为高度房室阻滞。

(3)三度房室阻滞 所有来自心房的激动都不能下传心室,亦称为完全性房室阻滞。前二者(一度、二度)统称为不完全性房室传导阻滞。

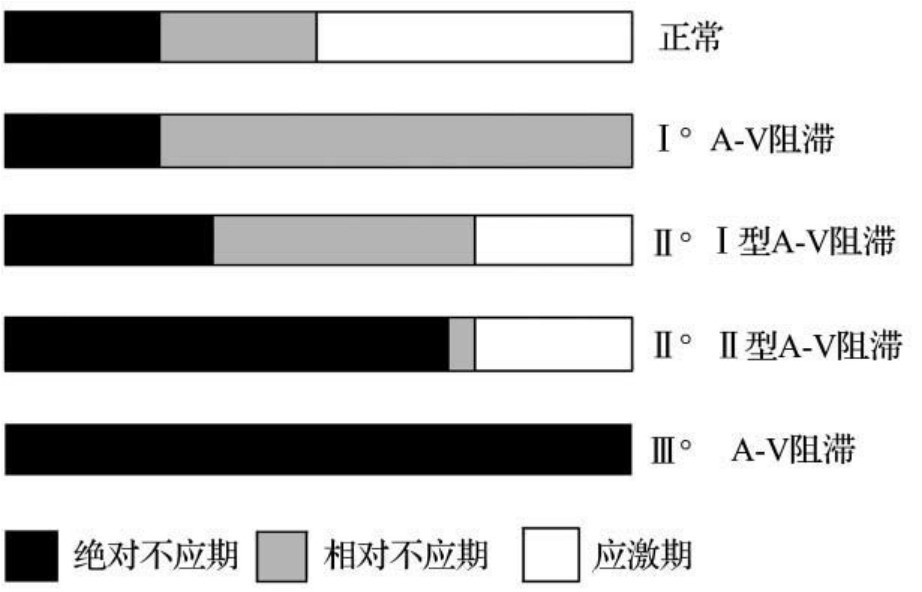

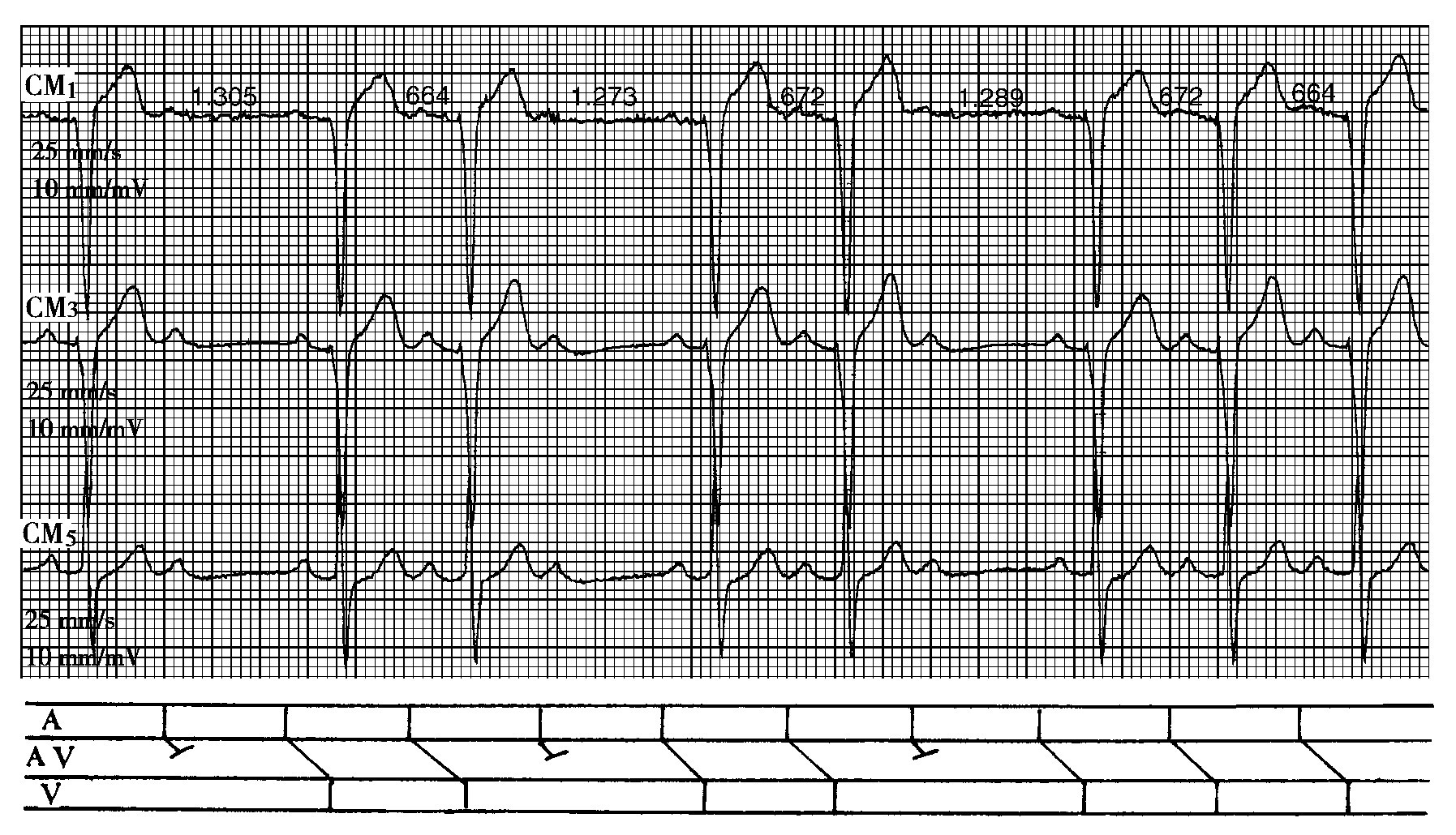

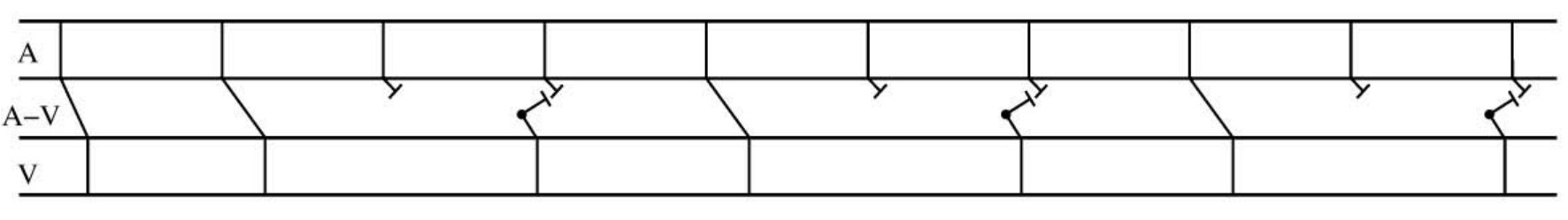

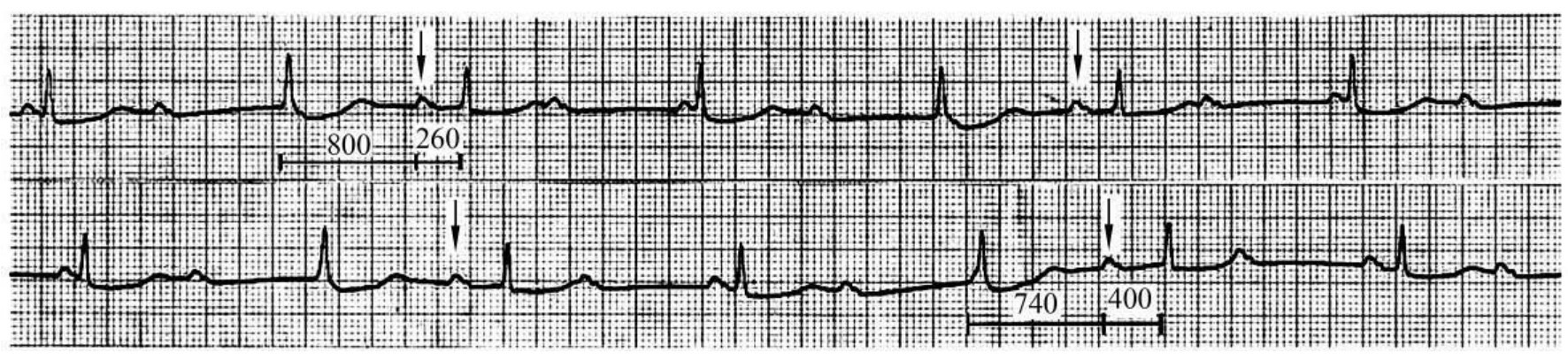

2.房室传导阻滞的发生机制(图40-8) 从心肌的兴奋特点来说,一个心动周期是由兴奋期和不应期两部分组成,后者从临床心电学角度又进一步分为有效不应期和相对不应期。各期的传导特点:处于兴奋期传导完全正常;处于相对不应期传导延缓,越早期传导延迟的程度越重(表现为PR与RP呈反比关系);处于有效不应期则传导中断。

(1)一度房室阻滞 房室传导系统某部位相对不应期延长,当相对不应期>PP间期时,使P波遇相对不应期而使下传的P-R间期延长。

(2)二度Ⅰ型房室阻滞 相对不应期和有效不应期均延长,但以相对不应期延长为主,使P波逐次因遇相对不应期的更早期,引起下传的P-R间期逐渐延长,当遇有效不应期时即产生传导中断。

(3)二度Ⅱ型房室阻滞 主要是有效不应期显著延长,只留下很短的相对不应期,使心动周期晚期抵达的冲动,只能以全或无的方式传导,使其能下传的P-R间期固定。

(4)三度房室阻滞 有效不应期极度延长,大于逸搏周期,使所有的心房激动均不能传入心室。

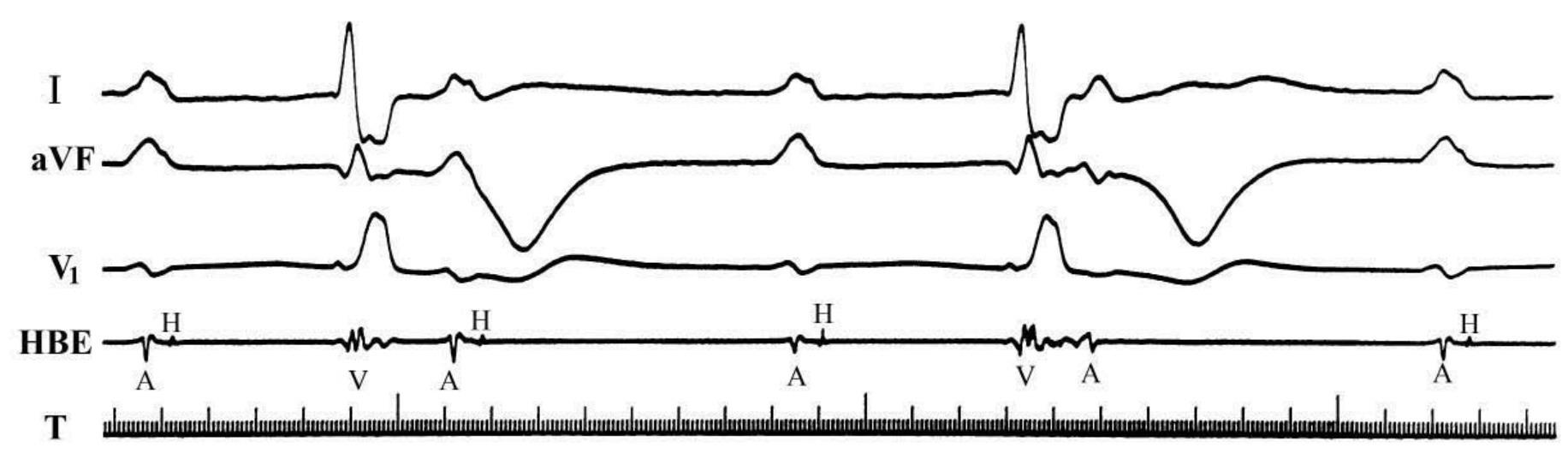

图40-8 房室阻滞电生理机制

3.传统分类方法的局限性

(1)不能确定阻滞部位 房室阻滞预后和治疗,不仅取决于阻滞程度,更重要的是发生阻滞的部位,临床理想的分类方法是应当根据传导阻滞发生的部位和程度进行分类,准确阻滞部位的确定尚依赖希氏束电图。

(2)阻滞的“度”不一定与不应期延长的严重程度完全相符 因为房室阻滞的分度诊断,实质是建立在PP间期与房室传导系统不应期及有效不应期与逸搏间期关系的基础上,没有考虑PP间期和逸搏变化对判定结果的影响,以及交界区不应期生理变化的影响。在分析中应加以注意:①不应期已有明显病理延长,但如仍小于PP间期,此时不能做出诊断;②逸搏周期干扰可造成阻滞程度加重的假象,例如实为2∶1阻滞,但当逸搏间期小于2倍PP间期时可出现房室分离,酷似高度或几乎完全性房室阻滞;③在动态心电图检查时如患者在夜间睡眠中,心率40~50次/min时出现二度Ⅰ型房室阻滞,而白天活动时心率达140次/min以上房室传导功能却正常。这样的房室阻滞显然没有病理意义。

(二)房室传导阻滞中常见的心电现象

1.干扰现象 在房室阻滞的心电图分析中易将干扰(生理性传导阻滞)误认为病理性传导阻滞,在诊断中应注意识别。干扰是指激动因遇生理不应期而引起的传导延迟或中断现象。常见原因:①心房率过快(心房周期<交界区生理不应期),常见于心房颤动、扑动、房性心动过速及房性期前收缩等;②心室率加快(快于心房率):使心房激动遇到心室激动隐匿除极交界区产i生的生理不应期,如室性或交界性心动过速、加速逸搏、期前收缩(或隐匿性期前收缩);③窦性心率过慢:低于逸搏心律时,窦性P波将遇逸搏产生交界区生理不应期而被阻滞。

2.隐匿传导、房室结双径路中的蝉联现象及隐匿性折返均可引起“假性房室阻滞”,或阻滞程度加重的假象。

3.意外传导(包括裂隙现象、韦金斯基现象和超常传导)常可使阻滞程度意外改善。

4.单向阻滞部分三度房室阻滞的患者心室起搏却能逆传心房,示仅有前向阻滞。

这些心电现象会增加房室阻滞心电图的复杂性,分析中均应加以注意。

二、一度房室传导阻滞

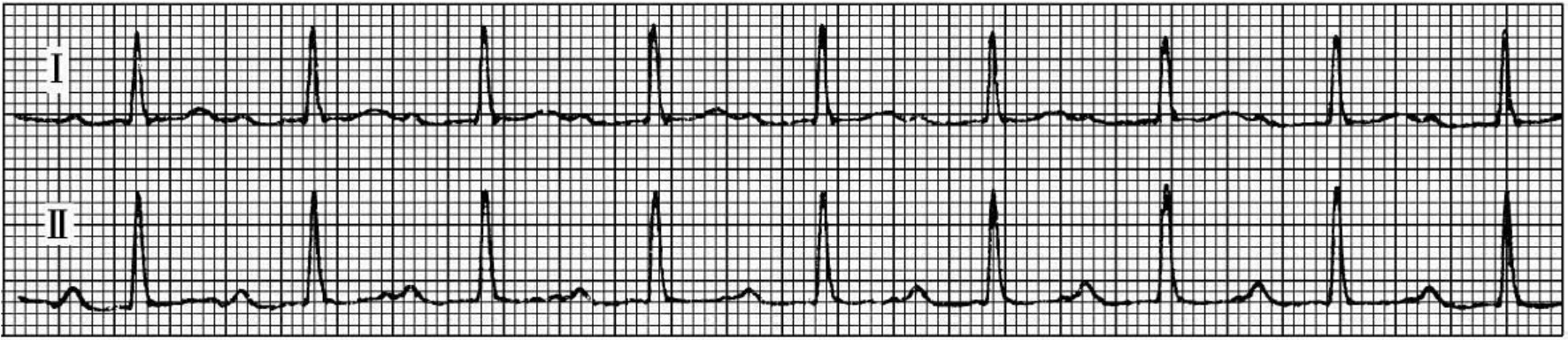

(一)一度房室传导阻滞的心电图表现 一度房室传导阻滞(亦称房室传导延迟)意指房室传导时间延长,但每个心房激动均能传入心室。心电图表现P-R间期超过正常上限(图40-9),即①成人≥0.21s;②老年人>0.22s;③小儿>该年龄、该心率的正常上限;④个体化标准:心率没有明显改变,P-R间期增加≥0.04s。

图40-9 一度房室传导阻滞心电图

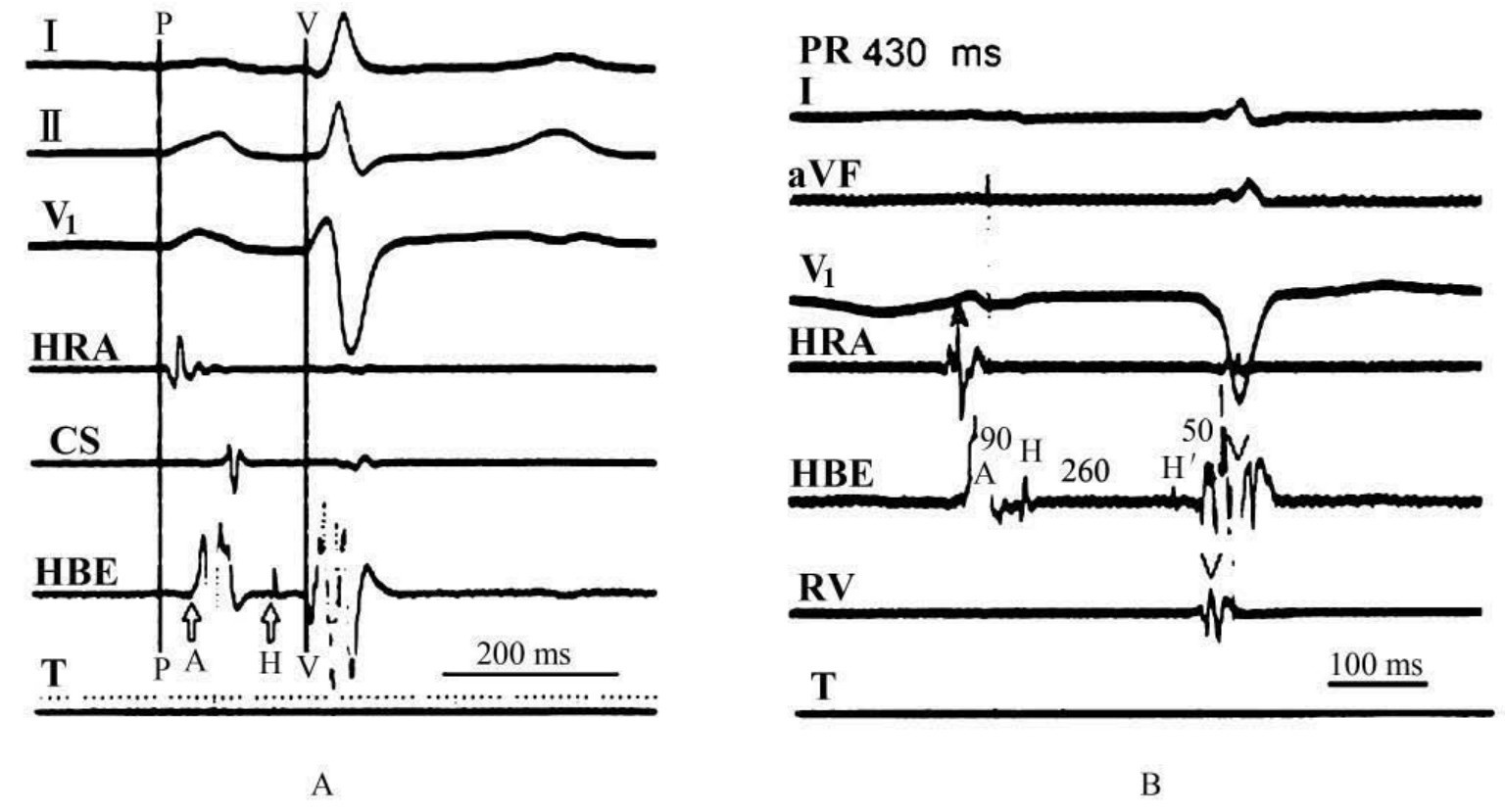

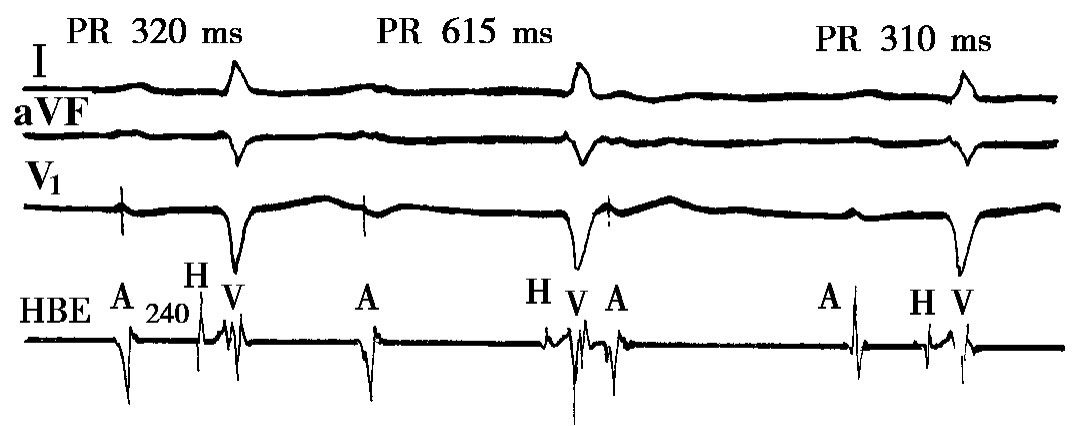

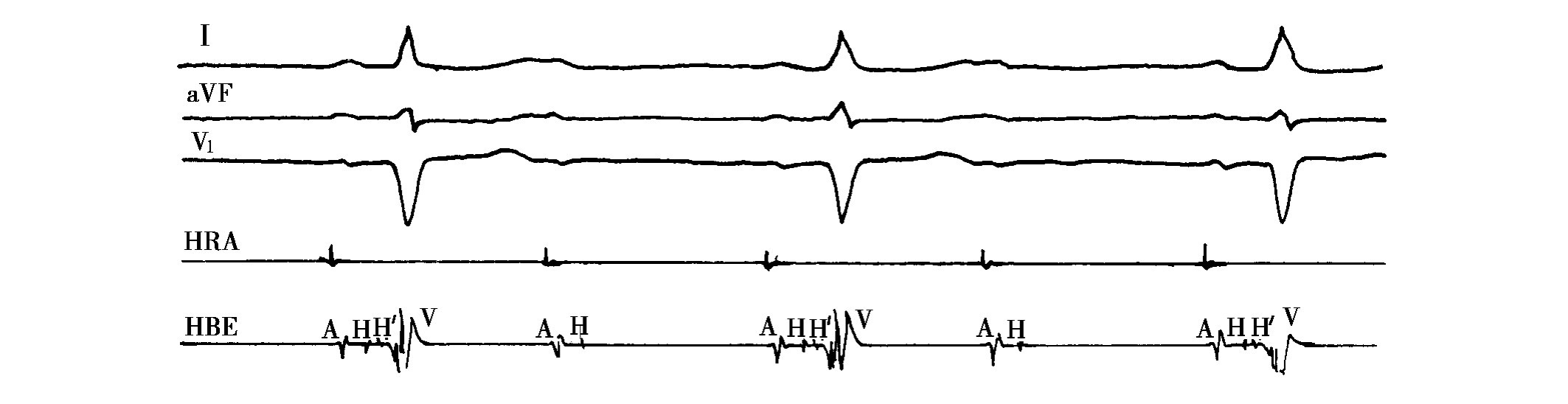

(二)阻滞发生的部位和希氏束电图表现 按P-R间期延长发生的部位,通过希氏束电图(图40-10A)可进一步分为心房、房室结、希氏束和希氏束下(双侧束支)的一度阻滞。最常见的部位是房室结内传导延迟(Narula报道占83%),希氏束图示AH间期延长>130ms(图40-11);房内传导延迟希氏束图示PA间期延长>45ms;希氏束内阻滞示H波延长(分裂)>30ms(图40-10B);希氏束下(双侧束支)阻滞示HV间期延长>55ms。

图40-10 希氏束电图

A正常希氏束电图,B希氏束一度阻滞(H-H'260ms)

图40-11 房室结一度阻滞希氏束电图(AH 250ms)

(三)诊断中应注意的问题

1.P-R间期延长的鉴别诊断

(1)干扰性(生理性)P-R间期延长 常见于:①房性心动过速;②间位期前收缩后第一个窦性搏动的P-R间期延长;③发生较早(T波结束前)的房性期前收缩,其P'R间期延长;④隐匿性希氏束期前收缩或隐匿性分支性期前收缩引起的“伪一度房室传导阻滞”。

(2)房室结双径路中的蝉联现象 房室结双径路(在正常人中并不少见)是房室结功能性纵行分离为传导速度和不应期不同的两条径路(快径和慢径),快径路传导速度快(P-R间期正常),但有效不应期长;慢径路传导速度慢(P-R间期长),但有效不应期短。心率的临界变化,或期前收缩因遇快径路有效不应期,而经慢径路下传表现为P-R间期延长,又由于快径路连续被慢径路下传激动逆行隐匿除极(蝉联现象),可表现P-R间期在一段时间显著延长(图40-12)。

2.P-R间期延长的程度一度房室阻滞时,P-R间期多在0.21~0.35s间,但可以更长,偶有达1.0s。P-R间期明显延长>0.40s,多见于房室结内阻滞。

(1)P-R间期明显延长,P波重叠在T波或ST段上。当发现QRS之前没有P波时,应仔细分析是否有P波重叠在T波或ST段上。

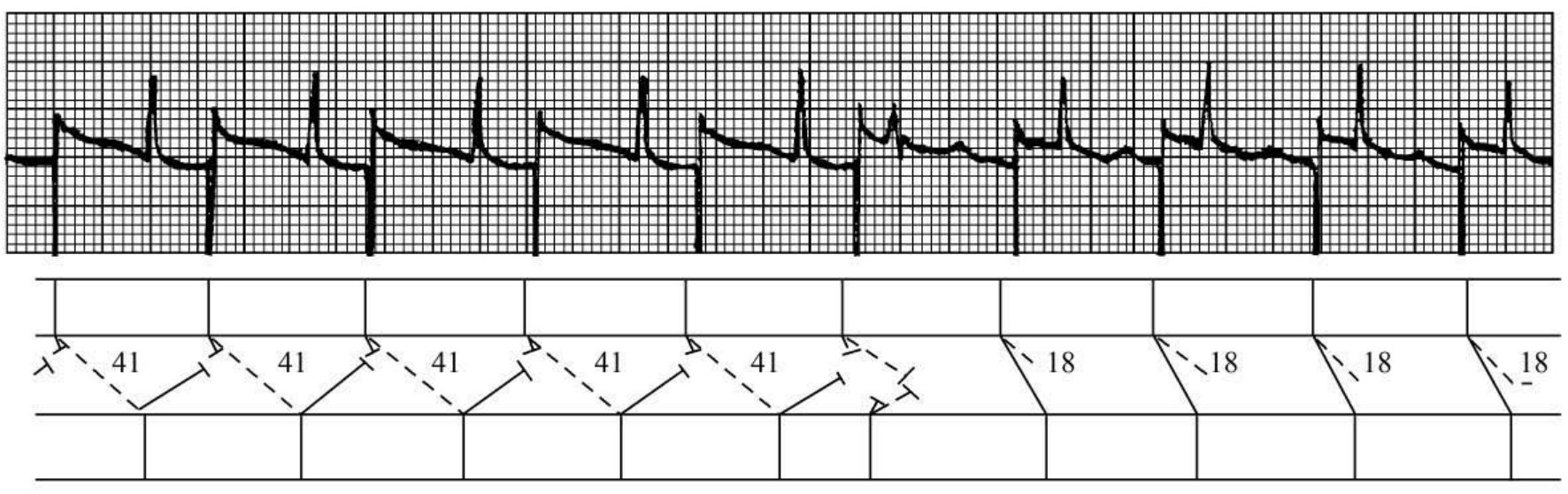

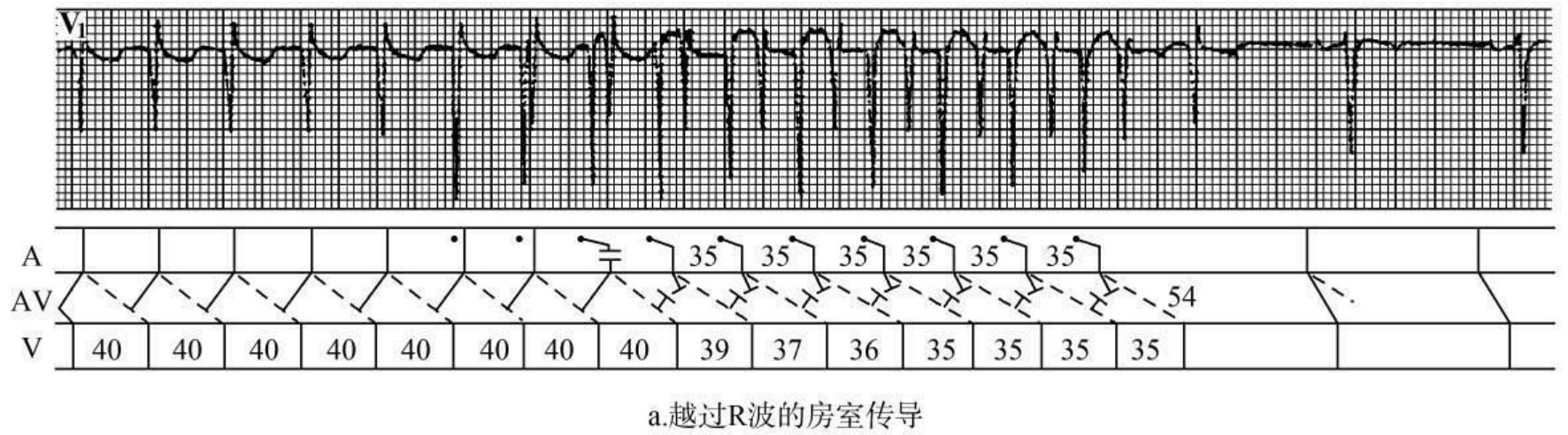

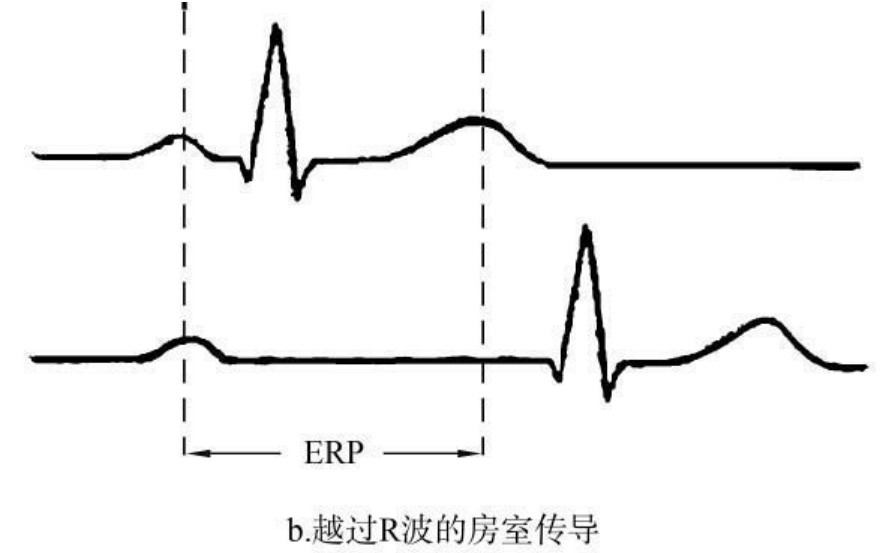

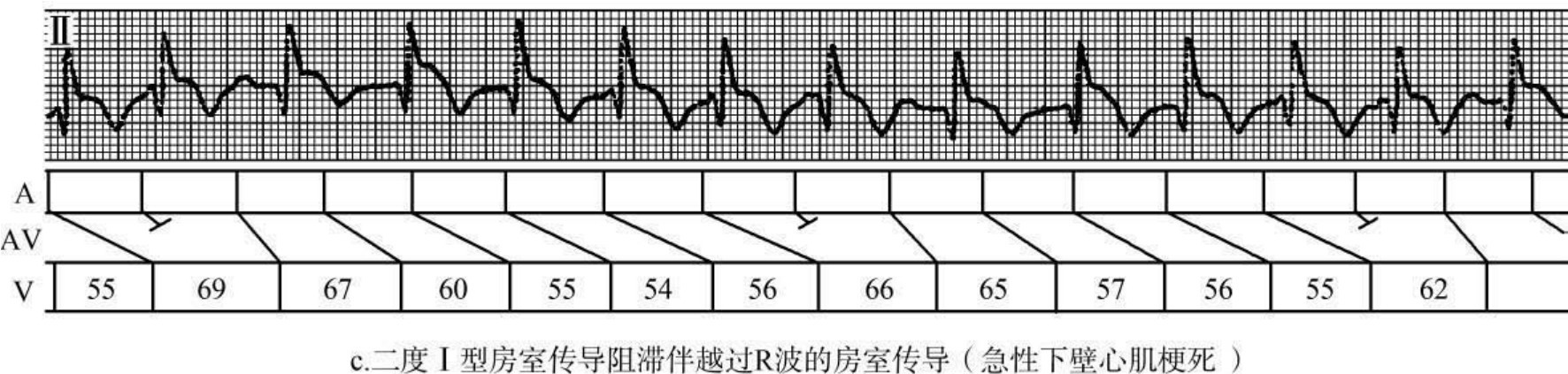

(2)P-R间期进一步延长,甚至有可能重叠在QRS波群中或QRS波群前,形成P-R间期>RR间期即越过R波的房室传导现象(图40-13)。此时易误认为P波不能下传心室,而误诊为交界性心律。此时利用增加迷走神经张力的方法常有助鉴别,迷走神经张力增高,窦性频率减慢,QRS波群频率与P波频率同步减慢,P与QRS波群的位置可发生改变(或出现文氏现象),有助识别。

图40-12 房室结双径路的蝉联现象

前5组快径路连续被慢径路逆行隐匿除极,激动持续经慢径路下传,表现P-R间期延长,室性期前收缩(R6)后P-R间期恢复正常

图40-13

a、b.示房室结折返性心动过速(RR为400ms),用S1s1为350ms心房起搏1∶1下传心室,S1R间期540ms(>RR间期350ms),示越过R波的房室传导现象;c.P7、P8、P14均越过R波下传心室

3.P-R间期正常的一度房室阻滞

(1)阻滞部位影响 希氏束内传导时间延长一倍(20×2=40ms),只要房室传导系统近端(心房和房室结)的传导时间在正常范围内,P-R间期通常不超过0.20s。PA时间(房内)、HV时间(希氏束下)轻度延长(一度阻滞)时,P-R间期均可正常。

(2)个体差异影响 即使一度房室阻滞P-R间期已延长≥0.04s,但因P-R间期正常范围较大(120~200ms),P-R间期仍可<0.20s。如某人原P-R间期0.13s,当一度房室阻滞P-R间期延长0.05s,此时P-R间期仅为0.18s。因此,不能仅根据P-R间期正常完全排除房室阻滞的可能。

4.一度房室阻滞中QRS波群的时限 一度房室阻滞多伴窄QRS波群,但亦可为宽QRS波群。

(1)一度房室阻滞伴窄QRS波群 常见于心房、房室结、希氏束内传导延迟,但亦见于希氏束下(双侧束支)传导延迟程度相等时。

(2)一度房室阻滞伴宽QRS波群 常见于希氏束下(双侧束支传导延迟程度不等),呈传导延迟较重侧束支阻滞型;但亦可为近端一度阻滞伴室内(束支)阻滞。

三、二度房室传导阻滞

二度房室阻滞是指部分P波不能下传心室(不继以QRS波群),依能下传的P-R间期特点分为两型:二度Ⅰ型和二度Ⅱ型。在二度房室阻滞中,阻滞程度通常用房室传导比例(即P波与其下传的QRS波群数目之比)表示,如3∶1阻滞示每3个P波只有1个下传心室,2个不能下传。

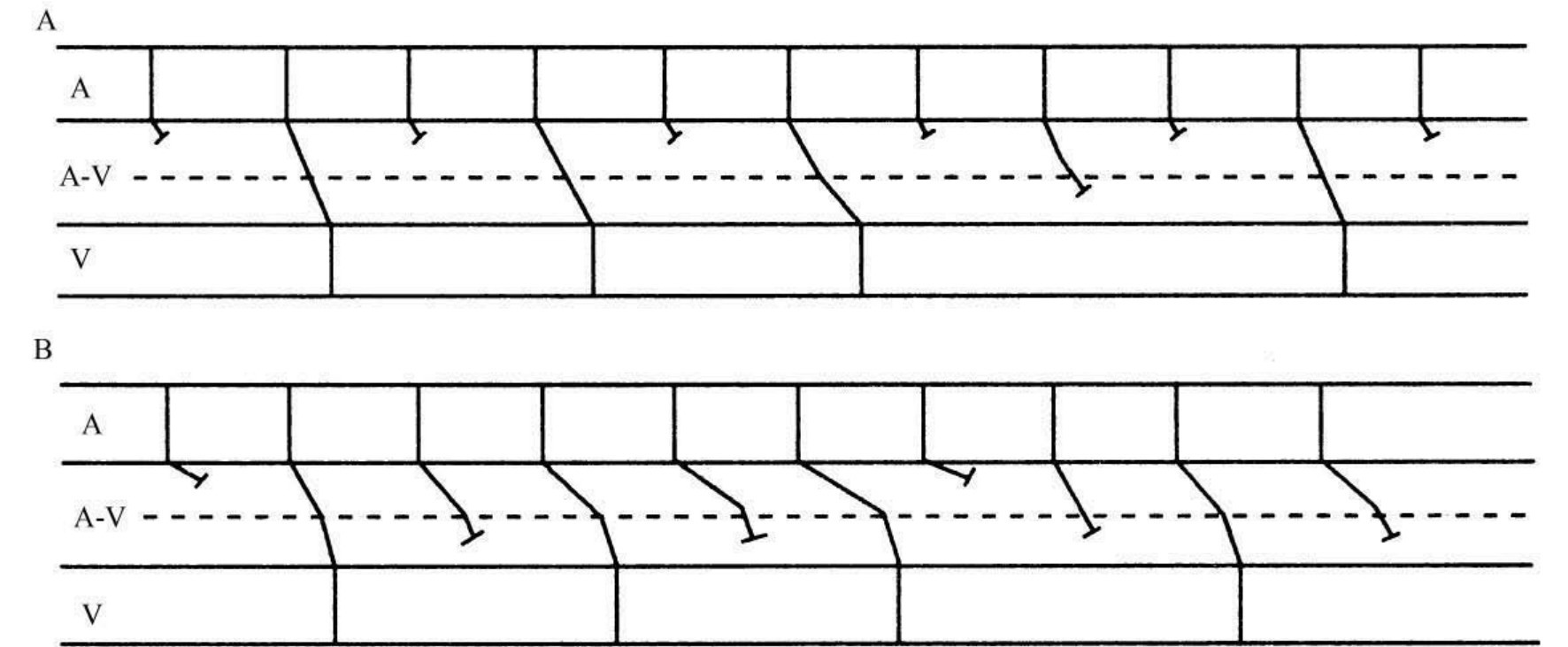

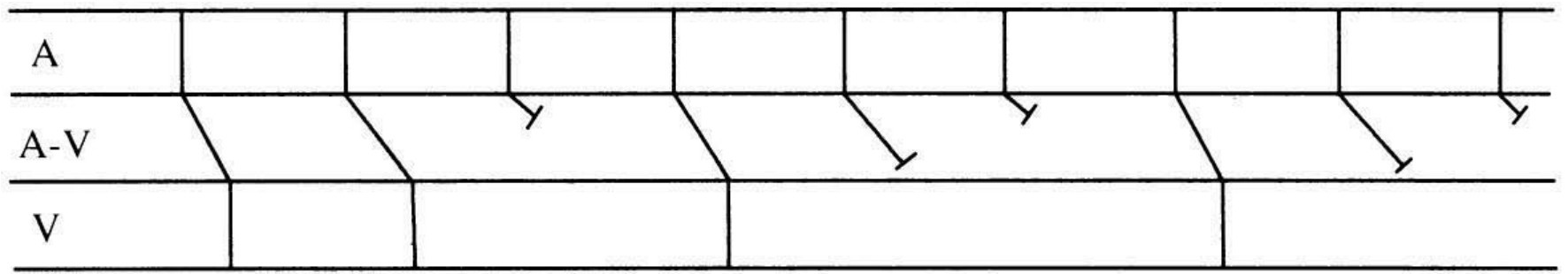

(一)二度Ⅰ型房室传导阻滞

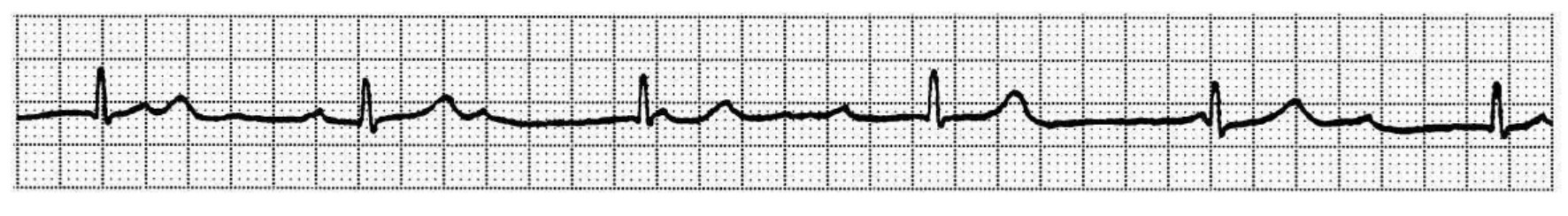

1.心电图表现 P-R间期呈进行性延长,直到QRS波群脱漏;脱漏后P-R间期恢复,以后又逐渐延长重复出现,这种现象称为文氏现象(图40-14)。房室传导比例常为3∶2、4∶3或5∶4等。

图40-14 二度Ⅰ型房室阻滞

典型的文氏现象的心电图特点(图40-15)。

(1)P-R间期 ①进行性延长,直至QRS波群脱漏结束文氏周期;②P-R间期的增量逐次减小。

(2)RR间期 ①RR间期进行性缩短(因P-R间期增量递减),至形成一个长RR间期结束文氏周期;②长RR间期(2倍PP间期-各次PR增量之和)<任一短RR间期(PP间期+PR增量)的2倍;③长RR间期后的第1个RR间期(PP间期+最大PR增量)>其前的第1个RR间期(PP间期+最小P-R间期增量)。文氏周期中RR间期的特点对没有P波(如交界性或室性心动过速合并外出阻滞)或P波不清楚的病例出现文氏现象的分析特别有用。

图40-15 二度Ⅰ型房室阻滞梯形图(典型文氏周期P-R间期与RR间期关系示意)

2.二度Ⅰ型房室传导阻滞发生的部位和希氏束图表现

(1)阻滞部位 二度Ⅰ型房室阻滞多发生在房室结,也可发生在希氏—浦肯野系统内(Narula报道,房室结占70%,希氏束占7%,双侧束支水平占21%)。后二者P-R间期的递增量和总增加量均较前者小得多,这与房室结与希氏—浦肯野系统的基本电生理特性有关(递减传导是房室结的电生理特性,而希—浦系统中仅在疾病状态才发生)。阻滞区在房室结或希氏束内QRS波群多正常(少数因伴束支阻滞而QRS波群增宽),而阻滞区在双侧束支水平,几乎QRS波群均增宽(呈束支阻滞)。

(2)希氏束图表现 ①阻滞部位在房室结,表现为A-H间期进行性延长→A后H-V脱漏(H-V间期正常,见图40-16);②阻滞部位在希氏束内表现为H-H'进行性延长→H后H'-V脱漏(H'-V正常);③希氏束下远端阻滞表现为H-V间期进行性延长→H后V脱漏。

图40-16 房室结水平二度Ⅰ型阻滞希氏束电图

3.诊断中应注意的问题 文氏现象多表现不典型,有时出现交替下传的文氏周期,可伴其他心电现象,在诊断中应加以注意。

(1)非典型文氏现象 据Pablo等观察自发的文氏周期中大部分不符合典型的文氏现象,特别是当房室传导比例超过6∶5时。常见非典型文氏现象的心电图表现:

心室漏搏前的P-R间期意外地延长①可能由于前一个激动在交界区内发生隐匿性折返;②亦可能是房室结双径路中快、慢径路的文氏现象(最后一次通过慢径路下传)。

心室连续出现二次漏搏,或漏搏后的第一个P-R间期不恢复反而延长:多与隐匿传导有关,即文氏周期最后的一个P波虽未下传心室,但已进入房室交界区一定深度(隐匿传导),使交界区产生新的不应期。如随后的P波遇其有效不应期即可出现连续二次漏搏;遇其相对不应期,即可产生P-R间期反而延长现象。

RR间期不呈进行性缩短(P-R间期增量不呈进行性减小):P-R间期无规律变化多与交感神经和迷走神经张力变化有关,多见于窦性心律不齐,特别是在房室传导比例超过6∶5时容易出现。

文氏周期以反复心搏或反复性心动过速而结束:常见房室结双径路的病例。

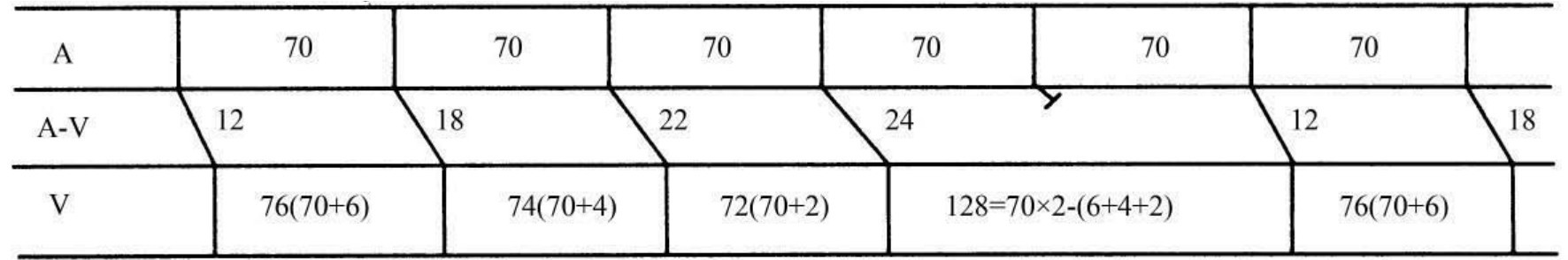

(2)交替下传的文氏周期 心电图表现:是指在2∶1房室阻滞中下传的P-R间期逐次延长,最后以连续2~3个P波不能下传而结束文氏周期。

发生机制:大多数交替下传的文氏周期是由于房室传导系统中存在着两个不同水平、不同程度的阻滞区。①如近端阻滞区为2∶1阻滞,远端阻滞区为文氏型时,则以三个P波连续受阻结束文氏周期(图40-17A);②如近端阻滞区为文氏型,远端阻滞区为2∶1,则以二个P波连续受阻结束文氏周期(图40-17B)。

临床意义:与心房频率有关。①窦性心律时出现的交替下传的文氏周期,示房室传导径路存在2个阻滞区,阻滞程度超过2∶1的更高程度的房室阻滞;②房性心动过速:在应用洋地黄中出现,提示洋地黄过量;③心房扑动:心房扑动中交替下传的文氏周期较常见,无特殊临床意义。

图40-17 交替下传的文氏周期梯形图

A.近端2∶1,远端文氏,以连续3个P波受阻结束文氏周期;B.近端文氏,远端2∶1,以连续2个P波受阻结束文氏周期

(3)文氏型房室传导阻滞常伴发的心电现象 伴室内差异传导:文氏周期中第二个心搏易发生室内差异传导而呈现QRS波群畸形(因该心搏出现在长周期之后,符合长—短周期条件)。

伴逸搏—夺获形成二联律:3∶2文氏周期伴逸搏干扰,可形成逸搏夺获二联律(图40-18)。

图40-18 3∶2二度Ⅰ型房室传导阻滞伴逸搏干扰形成逸搏夺获二联律

伴隐匿传导(顿挫型3∶2二度Ⅰ型房室阻滞):在3∶2文氏周期中,当预期下传的第2个P波在交界区发生隐匿传导可表现为3∶1房室阻滞(图40-19)。

图40-19 3∶2二度Ⅰ型房室传导阻滞伴隐匿传导表现为3∶1房室阻滞

(二)二度Ⅱ型房室传导阻滞

1.心电图表现 QRS波群有规律或不定时的漏搏,但所有能下传的P-R间期恒定(多正常,少数可延长)。后者是Ⅱ型房室阻滞的特征,也是区别于二度Ⅰ型房室阻滞的标志(图40-20)。

图40-20 二度Ⅱ型房室传导阻滞

阻滞程度不同,房室传导比例不同。常见的房室传导比例为2∶1和3∶1,轻者可呈3∶2、4∶3等。常将房室传导比例在3∶1以上(含3∶1)称为高度房室阻滞。

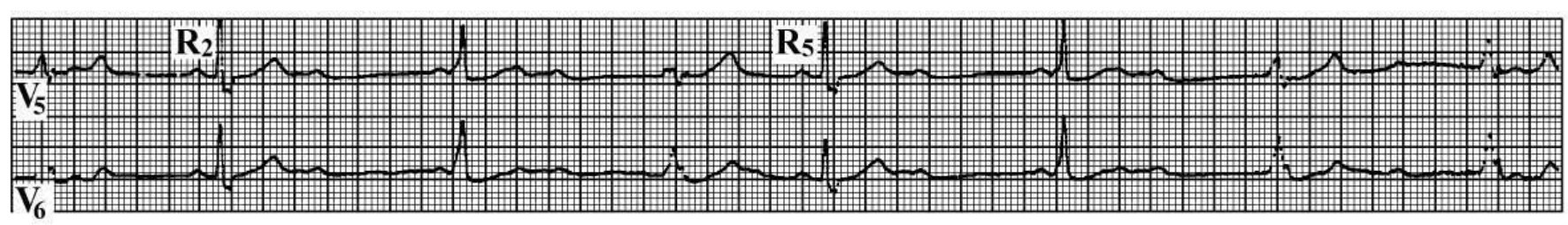

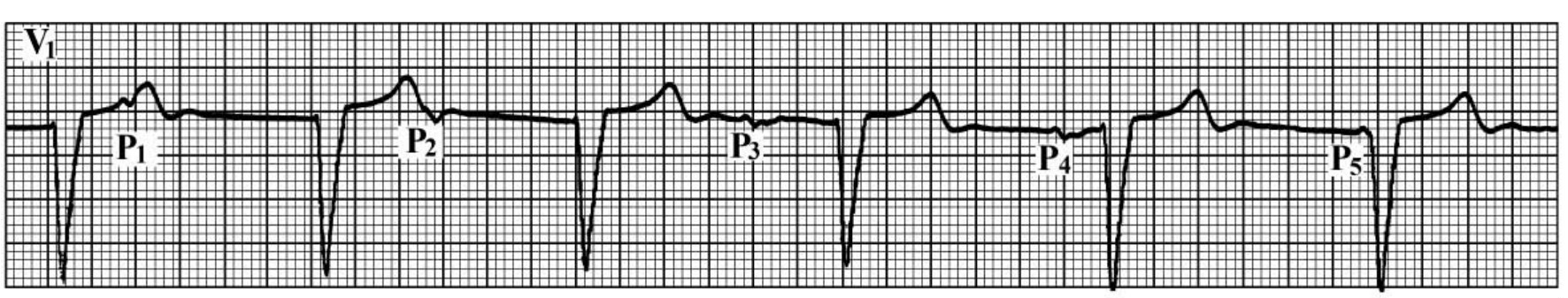

2∶1房室传导阻滞 2∶1房室阻滞虽多见于Ⅱ型,但亦可为Ⅰ型,本身不能确定哪型,如记录到1次3∶2传导(P-R间期是否相同)或发现P-R间期不等均有助鉴别。2∶1阻滞部位可能发生在房室结(占33%),也可能发生在希—浦系统(占67%)。在诊断中应注意:①2∶1房室阻滞,受阻的P波常重叠在T波中易误认为窦性心动过缓,此时T波变形(特别V1导联)有助明确诊断;②2∶1房室阻滞,当逸搏间期<2倍PP间期,可能合并干扰引起不完全性房室分离,酷似高度(几乎完全性)房室阻滞,此时仔细分析PP间期与逸搏间期的关系,结合此前有2:1阻滞的心电图,多不难识别(图40-21)。

图40-21 2∶1房室传导阻滞

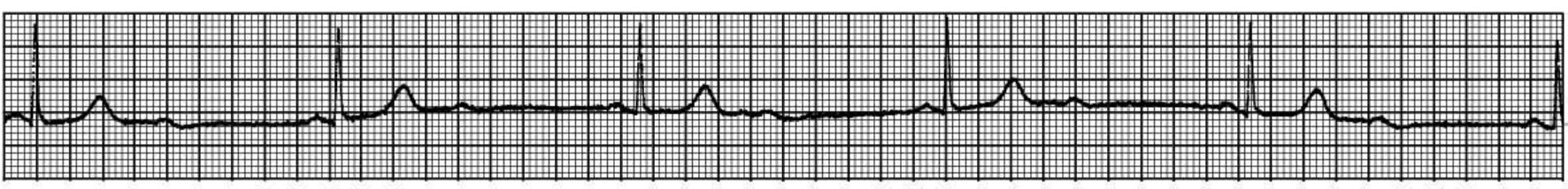

高度房室传导阻滞 高度房室传导阻滞多为Ⅱ型,但亦可为Ⅰ型。常出现逸搏,形成不完全性房室分离,此时注意心室夺获的P-R间期是否固定不变有助两型鉴别(图40-22、23)。

图40-22 高度房室传导阻滞

R2和R5为窦性下传心搏,下传P-R间期固定(RP不同),示Ⅱ型房室阻滞

图40-23 高度房室传导阻滞

下传的P-R间期不等(与RP呈反比关系),示Ⅰ型房室阻滞

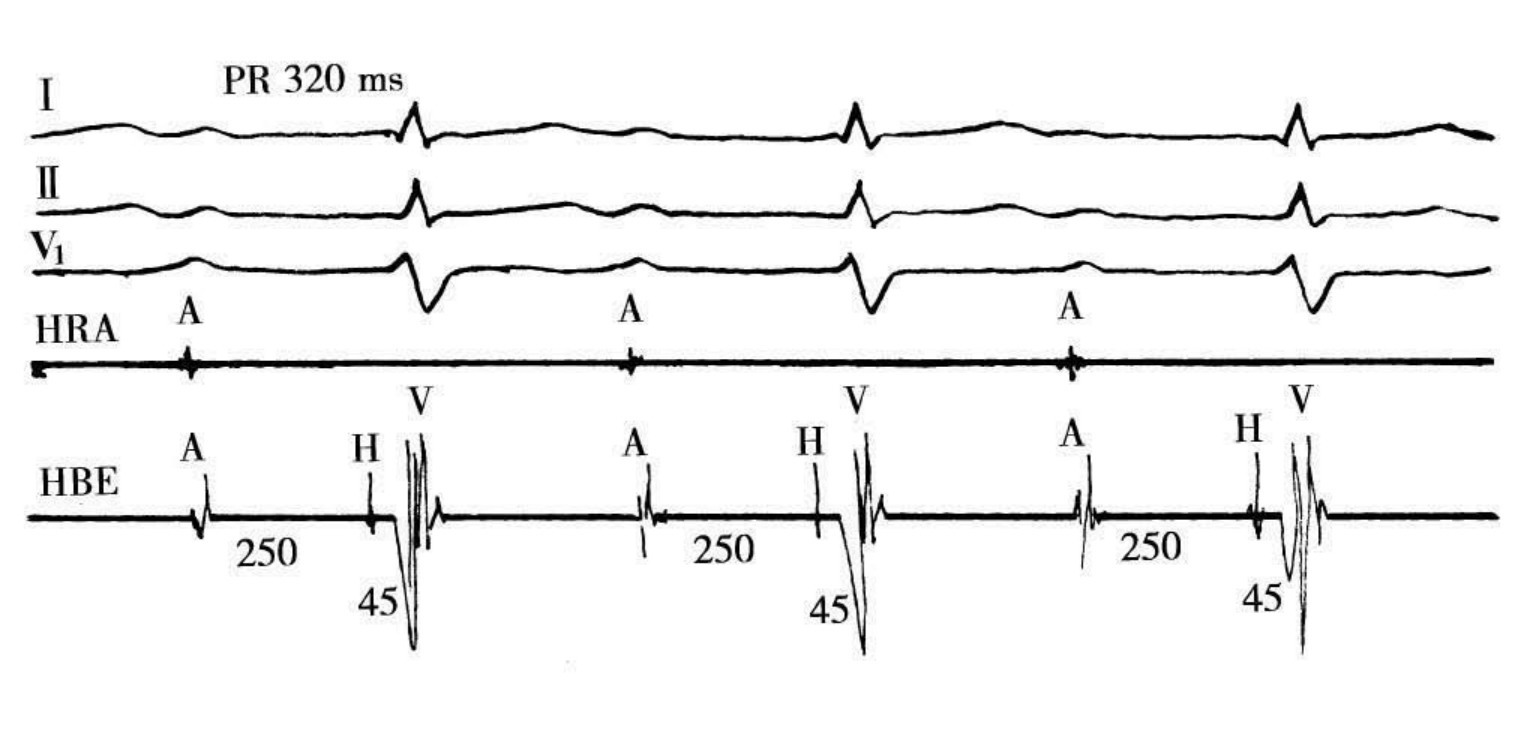

2.阻滞部位和希氏束电图表现

(1)阻滞部位 二度Ⅱ型房室传导阻滞阻滞区几乎完全位于希氏—浦肯野系统(Narula报道位希氏束中、下段占35%,双束支水平占65%),下传者约1/3为窄QRS波群,其余为宽QRS波群。

(2)希氏束电图表现 希氏束内二度Ⅱ型阻滞的特点是近端(H)与远端(H')间歇性传导,下传的AH-H'V间期固定,阻滞发生在AH后H'V脱漏(图40-24)。希氏束下阻滞,则下传的A-H-V固定,阻滞发生在AH后V脱漏。

图40-24 希氏束二度Ⅱ型阻滞的希氏束电图

3.二度Ⅰ型与二度Ⅱ型房室传导阻滞的鉴别诊断二度Ⅰ型房室阻滞与Ⅱ型房室阻滞临床意义不同,前者阻滞部位多在房室结,预后较好;而后者阻滞部位几乎均在希氏—浦肯野系统内,易发展为完全性房室阻滞,伴晕厥发作,需要心脏起搏治疗。

二者鉴别要点:

(1)下传心搏 P-R间期是否固定,P-R间期固定是Ⅱ型的标志,反之为Ⅰ型。

(2)2∶1和3∶1阻滞 虽多见Ⅱ型,但亦可为Ⅰ型,只有在较长的描记中(或前、后心电图中)记录到3∶2阻滞,依下传的P-R间期是否相等,方能鉴别。

(3)不完全性房室分离 观察心室夺获心搏P-R间期是否相等。相等为Ⅱ型,不等(RP间期与P-R间期呈反比关系)为Ⅰ型(图40-24)。

(4)静注阿托品 可抵消迷走神经影响,使房室结阻滞有所改善;而由于加快心率,往往使希氏—浦肯野系统内的阻滞加重。

四、三度房室传导阻滞

三度房室传导阻滞是由于房室传导系统某部有效不应期极度延长(大于逸搏间期),所有的心房激动均不能下传心室而引起的完全性房室分离,亦称完全性房室传导阻滞。其阻滞部位可位于房室结、希氏束和双侧束支系统。

(一)三度房室传导阻滞的心电图表现

1.完全性房室分离(PP间期和RR间期各有自己的规律,而P与QRS波群无关),且心房率快于心室率。

2.心房多为窦性心律,亦可分为房性异位心律(心房颤动、扑动、房性心动过速等)。

3.心室为缓慢匀齐的交界性或室性逸搏心律,逸搏心律的起源取决于阻滞部位。阻滞发生在房室结内,则为交界性逸搏,频率在40~60次/min,QRS波群多正常(伴束支阻滞时宽大畸形);阻滞发生在希氏束以下则为室性逸搏心律,频率25~40次/min,QRS波群宽大畸形。阻滞部位越低,频率越慢、越畸形(图40-25、26)。

图40-25 三度房室传导阻滞(交界区逸搏心律)

图40-26 三度房室传导阻滞(室性逸搏心律)

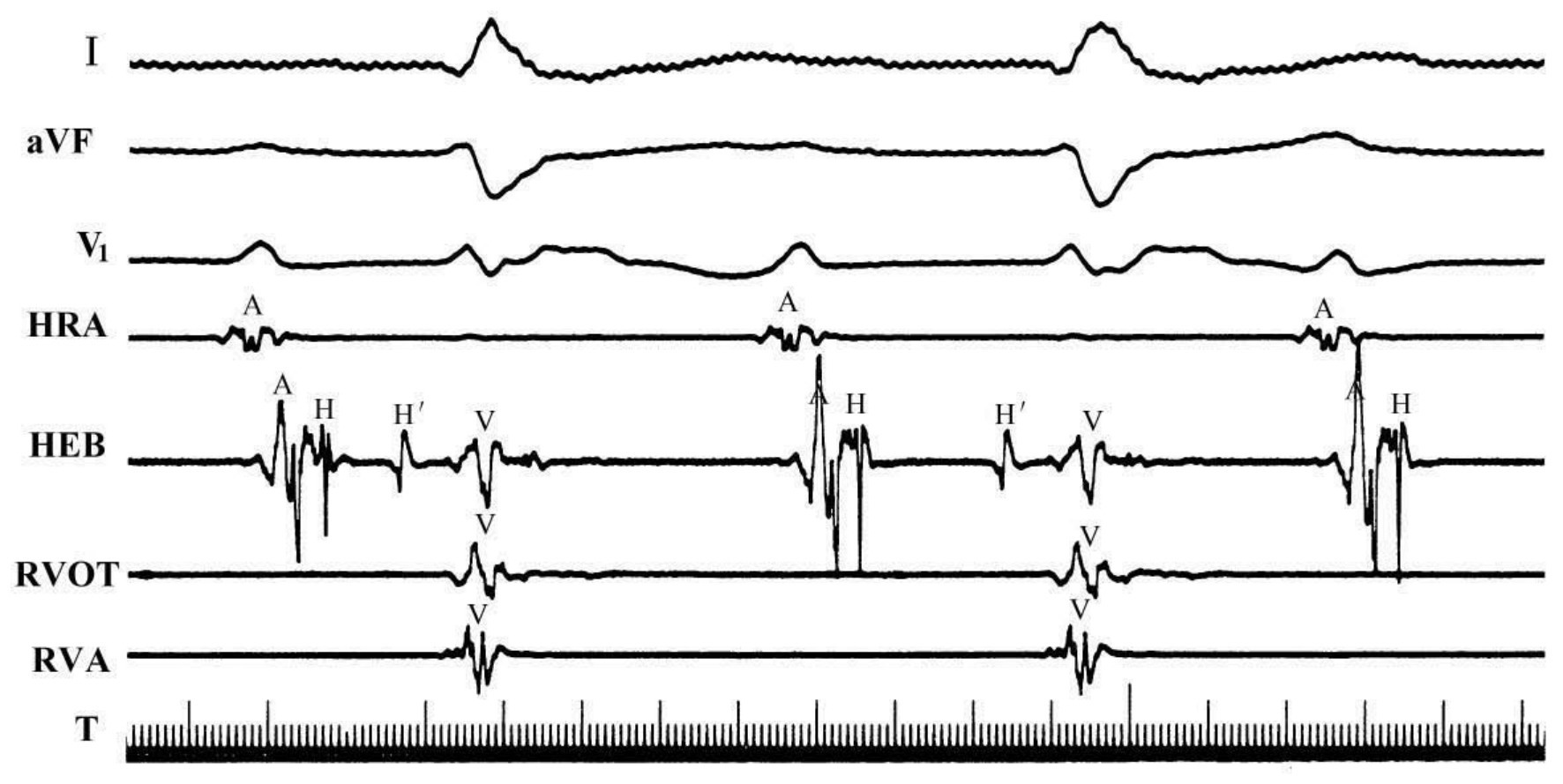

(二)阻滞部位和希氏束电图表现

三度房室阻滞部位可位于房室结、希氏束内和希氏束下。

1.房室结内传导阻滞 较少见,多为先天性;亦见于急性下壁心肌梗死(多呈一过性)。希氏束电图示A与H-V分离(H-V固定)。

2.希氏束内阻滞 希氏束电图示A-H(固定)与H'-V分离。

3.希氏束下阻滞 最常见,表现为A-H(固定)与V分离。

图40-27 希氏束内三度房室阻滞

A-H(固定)与H'-V(固定)分离

图40-28 希氏束下三度房室阻滞

A-H(固定)与V分离

(三)诊断中应注意的问题

房室分离是三度房室传导阻滞的基本心电图表现,但房室分离不等同三度房室传导阻滞。房室分离包括干扰性房室分离、干扰+阻滞引起的房室分离和三度房室阻滞引起的房室分离,诊断中应注意鉴别。

1.干扰性房室分离 是由于心室提早激动,使本能下传的P波因遇提早激动产生的生理不应期而不能下传。心电图特点:室率>房率的房室分离。

2.阻滞+干扰性房室分离

(1)室率>房率符合干扰性房室分离,但具有房室阻滞表现:T波结束后的P波仍不能下传心室(图40-29)或下传的P-R间期延长。

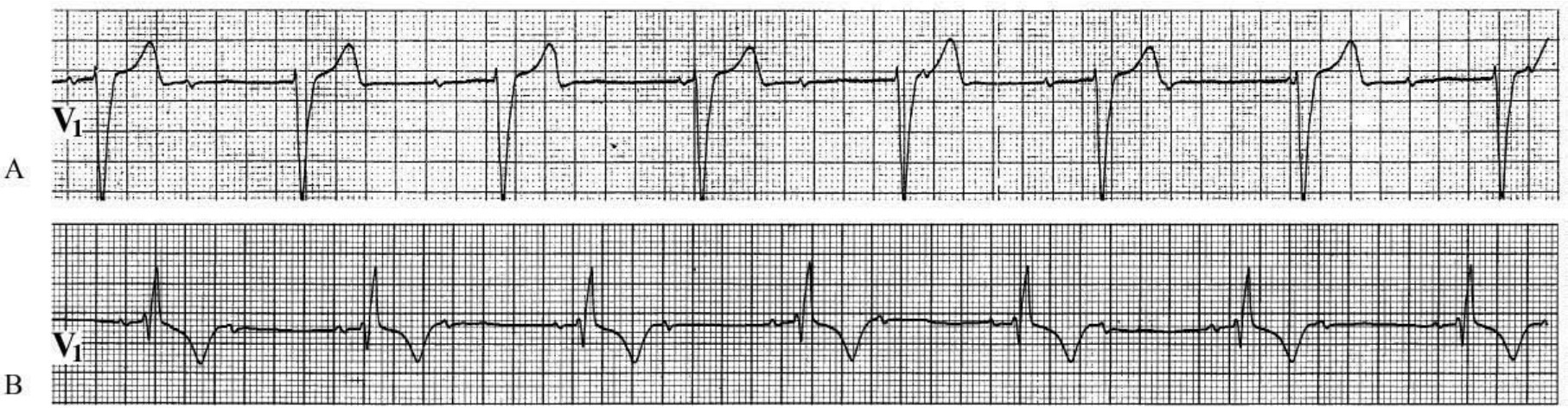

(2)室率<房率符合阻滞,但如逸搏间期<2倍PP间期,需改变PP间期与逸搏间期关系,有助排除干扰引起阻滞程度加重的伪象(图40-30)。为排除上述情况,有学者进步提出三度房室传导阻滞严格的条件:①逸搏心率需<45次/min;②逸搏周期≥2倍PP间期;③房率<135次/min(排除生理不应期的影响)。

图40-29 干扰合并阻滞引起的房室分离

室率快于房率符合干扰,出现在T波结束之后的P波(P3、P4)仍不能下传示存有阻滞

图40-30 2∶1房室阻滞并干扰致房室分离

A图示完全房室分离,房率(73次/min)>室率(44次/min),心室为室性逸搏心律,酷似三度房室传导阻滞,但逸搏周期<2个PP间期;B图为同日描记示2∶1房室传导阻滞,证实A图为2∶1房室传导阻滞伴干扰致完全房室分离

五、阻滞部位的心电图初步分析

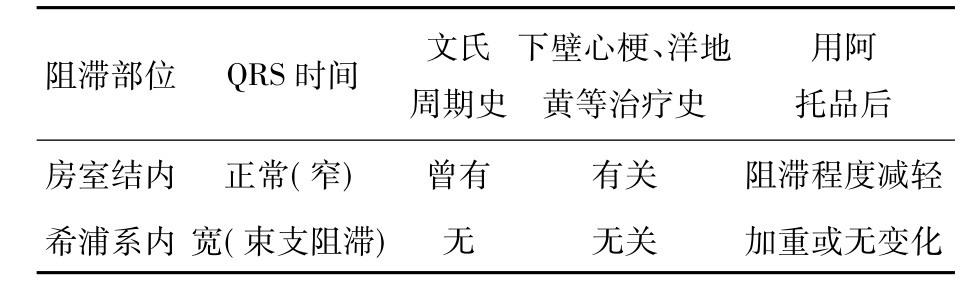

房室阻滞的预后和治疗,不仅取决于阻滞程度,更取决于阻滞部位(后者更重要)。阻滞区的准确定位需借助希氏束电图,体表心电图只能依QRS波群形状和阻滞的类型加上某些病理因素和药物反应做出初步估计。

(一)一度房室传导阻滞

1.一度房室传导阻滞伴窄QRS波群 多见于房室结或希氏束内(尤其前者);但亦有例外,如双侧束支内同等程度的传导延迟。

2.一度房室传导阻滞伴宽QRS波群 多见于希氏束下阻滞;但亦可见于房室结一度阻滞伴束支阻滞,尤其P-R间期延长比较明显(>0.40s)时。

(二)二度房室传导阻滞

1.二度Ⅰ型房室传导阻滞 多为房室结内阻滞;但亦可发生在希氏束内和双支水平(发生率较低),如P-R间期增量幅度很小时,提示可能发生在希浦系统内。

2.二度Ⅱ型 定位意义较肯定、阻滞区在希氏—浦肯野系统(大部分为双侧束支,少数发生在希氏束内)。

3.2∶1和3∶1阻滞 本身定位意义小。下传的QRS波群宽,发生在双束支水平可能性大,但尚应结合临床、心电图变化和药物反应进步分析。详见表40-1。

表40-1 不同部位高度房室传导阻滞的临床和心电图表现

(三)三度房室传导阻滞

1.逸搏心律QRS波群正常 示阻滞区在希氏束分叉以上,包括房室结或希氏束。在希氏束水平阻滞,逸搏心率更慢(<40次/min),运动或用阿托品逸搏心率加快不明显(≤5次/min),以往心电图常有二度Ⅱ型房室阻滞。

2.逸搏心律QRS波群增宽 大部分希氏束下阻滞;少数为三度房室结或希氏束阻滞伴束支阻滞。如发生三度阻滞前下传的QRS波群与逸搏相同是支持后者的有力证据;如宽大畸形的QRS波群不呈典型束支阻滞图形,或室率低于35次/min,或波形不稳定(伴同频率改变),或发生三度阻滞之前呈有交替性束支阻滞等均是支持前者的证据。

六、心房颤动时房室阻滞的分析

心房颤动时P波消失,代之以350~600次/min不规则的f波,无法用上述房室阻滞的诊断标准判断,目前尚无统一标准。但在心房颤动中房室阻滞较窦性心律更为常见。

(一)生理性二度房室传导阻滞 房颤时心房周期小于房室结生理有效不应期,生理性二度房室阻滞是房室结避免心室过快反应的保护机制。同时常由于伴隐匿传导(特别是隐匿传导连续出现时)及迷走神经张力影响,可引起长RR间期,易误认为二度房室阻滞。

(二)二度房室传导阻滞 在持续和永久性房颤中二度房室阻滞有较高的发生率,并随房颤病程的持续而增加。对房室传导功能正常的房颤(仅有生理性二度房室阻滞),为控制心室率,临床需用药物减慢房室传导,将休息时心室率控制在60~80次/min(日常中等体力活动在90~115次/min),造成药物性二度房室阻滞。特别是最近公布的AFFIRM和RACE试验结果,使心室率控制更受重视(已列入一线干预对策),而心室率得到满意控制的房颤均已有二度房室阻滞。

(三)高度和三度房室阻滞 无论是病理性还是药物所致的高度或三度房室阻滞,均可由于心室率过缓而产生临床症状,严重时可产生晕厥,需及时调整治疗药物或安置心脏起搏器。

(四)房室传导功能的分析 在房颤中生理性二度房室阻滞是房室结避免过快心室反应的保护机制;控制心室率是治疗的需要,而将心室率控制至理想程度时,均已有二度房室阻滞。所以对房颤患者,从临床角度,无必要识别临床治疗需要的二度房室阻滞,亦无需与生理性二度房室阻滞鉴别。关键是如何识别需要警惕和治疗的高度和三度房室阻滞,对此诊断尚无统一标准,下列几点可供诊断:

1.心室全部为缓慢室性或交界性逸搏心律,可诊断三度房室阻滞。

2.下列三点提示需警惕和治疗的高度房室阻滞:①缓慢的室性或交界性逸搏≥心搏总数50%;②平均心室率≤50次/min;③平均心室率<60次/min,伴1.5s长RR间期,或伴室性(或交界性)逸搏多次出现,或伴有过缓心律失常临床症状(黑蒙、晕厥)者。

临床心电图出现上述表现,应警惕晕厥发生,及时调整治疗药物或安置心脏起搏器。

七、房室传导阻滞与临床

(一)病因 迷走神经张力影响可引起一度和二度Ⅰ型房室传导阻滞,常见于运动员或少数正常人,多发生在夜间或卧位。

房室传导阻滞常见病因有急性心肌梗死、冠状动脉痉挛、病毒性心肌炎、心内膜炎、心肌病、急性风湿热、钙化性主动脉瓣狭窄、心脏肿瘤、先天性心血管病、原发性高血压、心脏手术、电解质紊乱、药物中毒、Lyme病(螺旋体感染致心肌炎)、Chagas病(原虫感染致心肌炎)、黏液性水肿等。Lev病(心脏纤维支架的钙化)与Lenegre病(传导系统本身的原发性硬化变性疾病)可能是成人孤立性慢性心脏传导阻滞最常见的心电图。

(二)临床表现 一度房室传导阻滞通常无症状;二度房室传导阻滞可引起心悸与心搏脱漏;三度房室传导阻滞的症状取决于室率和伴随病变,症状包括乏力、头晕、晕厥、心绞痛、心力衰竭等,严重者可致猝死。

(三)治疗 主要是对病因进行治疗。对房室传导阻滞本身一度和二度Ⅰ型心室率不慢者,无需特殊治疗;二度Ⅱ型和三度房室传导阻滞如心室率显著缓慢伴有明显症状或血流动力学障碍应予起搏治疗。药物阿托品可提高房室阻滞的心率,适用于阻滞位于房室结者;异丙肾上腺素适用于任何部位的房室阻滞,但对急性心肌梗死者慎用(因可能导致严重的室性心律失常),上述药物仅适用于无心脏起搏条件的应急情况。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。