第一节 婴幼儿期粗大运动发育规律

案例引导

患儿,男,6岁,孕35周出生,出生体重为1.8kg;4个月俯卧位能抬头,至今欠稳;8个月会翻身,至今翻身动作不灵活;10个月会坐,至今需双手支撑,不会爬,不能独立站立、行走,双下肢僵硬,辅助站立时足尖着地,辅助行走时呈剪刀步态。请思考以下问题。①正常小儿抬头、翻身、坐、爬、站和行走的时间。②此患儿有哪些异常姿势?③分析患儿异常发育的主要原因。④请为患儿选择合适的评定量表。

粗大运动(gross motor)是指抬头、翻身、坐、爬、站、走、跑、跳等大运动。粗大运动发育包括反射、姿势和移动能力的发育。其中,反射发育是婴幼儿粗大运动发育的基础。

一、反射发育

反射是指机体对内、外环境刺激的不随意且按照一定模式的应答,它是神经系统生理活动的基本形式。与婴幼儿粗大运动发育密切相关的反射发育包括原始反射、立直反射和平衡反应。反射发育具有时间性,中枢神经系统损害可引起反射发育时间的延迟或倒退。由于存在个体差异性,所以各类反射出现和消失的时间在一定范围内也存在较大差别,如下所述各类反射出现与存在的时间为一般现象。

(一)原始反射

原始反射是新生儿与生俱来的非条件反射,也是婴儿特有的一过性反射,其中枢位于脊髓、延髓和脑桥。原始反射往往不精确,常常容易泛化。伴随中枢神经系统的逐渐发育和成熟,神经兴奋的泛化性逐渐向着特异性方向发育,原始反射被抑制,取而代之的是新的动作和运动技能的获得。原始反射缺如、减弱、亢进或残存,都是异常的表现。脑瘫患儿原始反射多延迟、消失或残存。

1.觅食反射(rooting reflex)

正常足月新生儿脸颊部接触到母亲乳房或其他部位时,即可出现“寻找”乳头的动作。该反射缺失提示较严重的病理现象。精神发育迟滞、脑瘫可持续存在。

(1)检查体位:仰卧位。

(2)刺激方法:用手指轻轻触摸婴儿的一侧口角的皮肤。

(3)反应:婴儿将头转向刺激侧,出现张口的动作。

(4)持续时间:0~4个月。

2.吸吮反射(sucking reflex)

此反射出生后即出现,逐渐被主动的进食动作所代替。但在睡眠和其他一些场合,婴儿仍会在一段时期内表现出自发的吸吮动作。若新生儿期吸吮反射消失或明显减弱,提示脑内病变;若亢进则为饥饿表现。1岁后仍存在,提示大脑皮层功能障碍。

(1)检查体位:仰卧位。

(2)刺激方法:用手指触摸婴儿的口唇或放入婴儿口中。

(3)反应:婴儿将出现吸吮动作。

(4)持续时间:0~3个月。

3.握持反射(palmar grasp reflex)

此反射出生后即出现,逐渐被有意识的握物所替代。肌张力低下不易引出,脑瘫患儿可持续存在,偏瘫患儿双侧不对称,也可一侧持续存在。

(1)检查体位:仰卧位。

(2)刺激方法:将手指或其他物品从婴儿手掌的尺侧放入并稍加压迫。

(3)反应:婴儿该侧手指屈曲,紧握检查者手指或物品。

(4)持续时间:0~4个月(图4-1)。

图4-1 握持反射

4.拥抱反射(moro reflex)

拥抱反射又称惊吓反射。由于头部和背部位置关系的突然变化,刺激颈深部的本体感受器,引起上肢变化的反射。亢进时下肢也出现反应。肌张力低下及严重精神发育迟滞患儿难以引出,早产、低钙、核黄疸、脑瘫等的患儿此反射可亢进或延长,偏瘫患儿的反射左右不对称。

(1)检查体位:仰卧位。

(2)刺激方法:有5种引出的方法。①声法。用力敲打床边附近发出声音。②落法。抬高婴儿头部15cm后下落。③托法。平托起婴儿,令其头部向后倾斜10°~15°。④弹足法。用手指轻弹婴儿足底。⑤拉手法。拉婴儿双手上提,使其头部后仰但未离开桌面,当肩部离开桌面2~3cm时,突然放开双手。

(3)反应:婴儿两上肢对称性伸直外展,下肢伸直,躯干伸直,手张开,然后双上肢向胸前屈曲、内收,呈拥抱状态。

(4)持续时间:0~6个月(图4-2)。

图4-2 拥抱反射

5.放置反射(placing reflex)

偏瘫患儿双侧不对称。

(1)检查体位:扶持婴儿腋下呈直立位。

(2)刺激方法:将其一侧足背抵于桌面边缘。

(3)反应:可见婴儿将足背抵于桌面边缘侧,下肢抬到桌面上。

(4)持续时间:0~2个月。

6.踏步反射(stepping reflex)

臀位分娩的新生儿肌张力低下或屈肌张力较高时该反射减弱;痉挛型脑瘫患儿此反射可亢进并延迟消失。

(1)检查体位:扶持小儿腋下呈直立位。

(2)刺激方法:使其一侧足踩在桌面上,并将重心移到此下肢。(3)反应:可见负重侧下肢屈曲后伸直、抬起,类似迈步动作。(4)持续时间:0~3个月。

7.张口反射(Babkin reflex)

该反射延迟消失提示脑损伤。脑瘫或精神发育迟滞的患儿该反射延迟消失。

(1)检查体位:仰卧位。

(2)刺激方法:检查者用双手中指与无名指固定婴儿腕部,然后以拇指按压婴儿两侧手掌。

(3)反应:婴儿立即出现张口反应,亢进时一碰婴儿双手即出现张口反射。

(4)持续时间:0~2个月(图4-3)。

图4-3 张口反射

8.侧弯反射(incurvation reflex)

肌张力低下患儿难以引出,脑瘫或肌张力增高的患儿可持续存在,双侧不对称时具有临床意义。

(1)检查体位:俯卧位或俯悬卧位。

(2)刺激方法:用手指刺激一侧脊柱旁或腰部。

(3)反应:婴儿出现躯干向刺激侧弯曲。

(4)持续时间:0~6个月(图4-4)。

图4-4 侧弯反射

9.紧张性迷路反射(tonic labyrinthine reflex,TLR)

头部在空间位置及重力方向发生变化时,产生躯干及四肢肌张力的变化。该反射持续存在将影响婴儿自主抬头的发育。

(1)检查体位:仰卧位或俯卧位。

(2)刺激方法:将仰卧位或俯卧位作为刺激。

(3)反应:仰卧位时身体呈过度伸展,头后仰;俯卧位时身体以屈曲姿势为主,头部前屈,臀部凸起。

(4)持续时间:0~4个月(图4-5)。

图4-5 紧张性迷路反射

10.非对称性紧张性颈反射(asymmetrical tonic neck reflex,ATNR)

当头部位置变化,颈部肌肉及关节的本体感受器受到刺激时,引起四肢肌紧张的变化。该反射是评价脑瘫等脑损伤疾病的重要方法。去大脑强直及锥体外系损伤时该反射亢进,锥体系损伤也可见部分亢进;6个月后残存,是重症脑瘫的常见表现之一。该反射持续存在将影响婴儿头于正中位、对称性运动、手口眼协调等运动发育。

(1)检查体位:仰卧位。

(2)刺激方法:将婴儿的头转向一侧。

(3)反应:婴儿颜面侧上、下肢因伸肌张力增高而伸展,头后侧上、下肢因屈肌张力增高而屈曲。

(4)持续时间:0~4个月(图4-6)。

图4-6 非对称性紧张性颈反射

11.对称性紧张性颈反射(symmetrical tonic neck reflex,STNR)

临床意义同ATNR。若该反射持续出现,提示脑损伤。与非对称性紧张性颈反射一样会影响婴儿姿势及运动的发育。

(1)检查体位:俯悬卧位。

(2)刺激方法:使头前屈或背屈。

(3)反应:头前屈时,上肢屈曲,下肢伸展;头后伸时,上肢伸展,下肢屈曲。

(4)持续时间:0~4个月(图4-7)。

图4-7 对称性紧张性颈反射

12.交叉伸展反射(crossed extension reflex)

此反射胎儿期已经很活跃。

(1)检查体位:婴儿仰卧位,一侧下肢屈曲,另一侧下肢伸展。

(2)刺激方法:使伸展侧下肢屈曲。

(3)反应:伸展侧下肢屈曲时,对侧屈曲的下肢变为伸展。

(4)持续时间:0~2个月。

13.阳性支持反射(positive supporting reflex)

3个月以后仍呈阳性者,提示神经反射发育迟滞。

(1)检查体位:扶持婴儿腋下呈直立位。

(2)刺激方法:使患儿保持立位,足底接触桌面数次。

(3)反应:下肢伸肌肌张力增高,踝关节跖屈。

(4)持续时间:0~2个月。

(二)立直反射

立直反射又称矫正反射,是身体在空间位置发生变化时,主动将身体恢复立直状态的反射,立直反射的中枢在中脑和间脑。其主要功能是维持头在空间的正常姿势、头颈和躯干间的协调关系、躯干与四肢间的协调关系,是平衡反应功能发育的基础。各种立直反射并不独立存在,而是相互影响。立直反射出生后可以见到,但多于出生后3~4个月出现,可持续终生。脑发育滞后或脑损伤患儿立直反射出现延迟,肌张力异常、原始反射残存可严重影响立直反射的建立。

1.颈立直反射(neck righting reflex)

新生儿期唯一能见到的立直反射,是婴儿躯干对头部保持正常关系的反射,以后逐渐被躯干立直反射所取代。

(1)检查体位:仰卧位。

(2)刺激方法:将婴儿头部向一侧转动。

(3)反应:整个身体随头转动的方向而转动。

(4)持续时间:0~6个月(图4-8)。

图4-8 颈立直反射

2.躯干立直反射(body righting reflex)

(1)检查体位:仰卧位。

(2)刺激方法:检查者握住婴儿两下肢向一侧回旋成侧卧位。

(3)反应:此时婴儿身体分节段性转动,并有头部上抬的动作。

(4)持续时间:4个月~终生(图4-9)。

图4-9 躯干立直反射

3.迷路性立直反射(labyrinthine righting reflex)

当头部位置发生变化时,从中耳发出的信号经过前庭脊髓束,刺激支配颈肌的运动神经元,产生头部位置的调节反应。

(1)检查体位:俯卧位、仰卧位或垂直位。

(2)刺激方法:用布蒙住婴儿双眼,以俯卧位或仰卧位作为刺激。在垂直位时将身体向前、后、左、右各方向适量倾斜。

(3)反应:无论身体如何倾斜,婴儿头部仍能保持立直位置。

(4)持续时间:4个月~终生(图4-10)。

图4-10 迷路性立直反射

4.视性立直反射(optical righting reflex)

这是头部位置随着视野的变化保持立直的反射,该反射在人类相当发达,是维持姿势的重要反射。该反射缺如多为视力障碍,延迟出现提示有脑损伤。

(1)检查体位:俯卧位、仰卧位或垂直位。

(2)刺激方法:以俯卧位或仰卧位作为刺激。在垂直位时将身体向前、后、左、右各方向适量倾斜。

(3)反应:无论身体如何倾斜,婴儿头部仍能保持立直位置。

(4)持续时间:4个月~终生。

(三)平衡反应

平衡反应是神经系统发育的高级阶段,是大脑皮层、基底神经节以及小脑相互之间有效作用的结果。平衡反应促进翻身、爬行、蹲、跪、站立和行走等动作的完成。

1.倾斜反应(tilting)

倾斜反应是因支持面变化,从而引起身体姿势的相应调整。

(1)检查体位:婴儿于倾斜板上取仰卧位或俯卧位,上下肢伸展。

(2)刺激方法:倾斜板向一侧倾斜。

(3)反应:头部挺直的同时,倾斜板抬高一侧的上下肢外展、伸展,倾斜板下降一侧的上下肢可见保护性支撑样伸展动作。

(4)持续时间:6个月~终生。

(5)意义:6个月后仍呈阴性者,提示神经反射发育迟滞。

2.坐位平衡反应(sitting equilibrium reaction)

分为前方坐位平衡、侧方坐位平衡和后方坐位平衡。

(1)检查体位:坐位。

(2)刺激方法:检查者用手分别向前方、侧方或后方快速轻柔推至45°。

(3)反应:婴儿手臂伸出,手掌张开,出现支撑现象。

(4)持续时间:①前方坐位平衡反应为6个月~终生(图4-11(a));②侧方坐位平衡反应为7个月~终生(图4-11(b));③后方坐位平衡反应为10个月~终生(图4-11(c))。

图4-11 坐位平衡反应

3.跪位平衡反应(kneeling equilibrium tilting reaction)

出生后15个月左右出现,维持一生。15个月以后仍为阴性者,提示神经反射发育迟滞。

(1)检查体位:跪立位。

(2)刺激方法:检查者牵拉婴儿的一侧上肢,使之倾斜。

(3)反应:婴儿头部和胸部出现调整,被牵拉侧上下肢伸展、外展,对侧肢体出现保护性外展反应。

(4)持续时间:15个月~终生。

4.立位平衡反应(standing equilibrium reaction)

(1)检查体位:站立位。

(2)刺激方法:检查者用手分别向前方、侧方、后方快速且轻柔推动婴儿,使其身体倾斜。

(3)反应:婴儿为了维持平衡,出现头部和胸部立直反应及上肢伸展的同时,脚向前方、侧方、后方迈出一步。

(4)持续时间:①前方立位平衡反应为12个月~终生;②侧方立位平衡反应为18个月~终生;③后方立位平衡反应为24个月~终生。

5.降落伞反射(parachute reflex)

降落伞反射又称保护性伸展反射。检查时注意观察两侧上肢是否对称,如果一侧上肢没有出现支撑动作,提示臂丛神经损伤或偏瘫;如果此反射延迟出现或缺如,提示脑瘫或脑损伤。

(1)检查体位:检查者双手托住婴儿胸腹部,呈俯悬卧位。

(2)刺激方法:将婴儿头部向前下方俯冲一下。

(3)反应:婴儿迅速伸出双手,稍外展,手指张开,似防止下跌的保护性支撑动作。

(4)持续时间:6个月~终生。

(5)意义:脑瘫患儿此反射也可出现双上肢后伸呈飞机样的特殊姿势,或上肢呈紧张性屈曲状态(图4-12)。

图4-12 降落伞反射

二、姿势运动发育

姿势运动发育是小儿维持身体并控制在重心之内的能力和保护平衡的能力。

姿势运动的控制主要靠骨骼结构和各部分肌肉的紧张度来维持。骨骼肌分为伸肌、屈肌、内收肌、外展肌、旋前肌和旋后肌,它们分别在运动神经支配下完成不同的功能。正常肌张力是人体维持各种姿势和运动的基础,归纳为静止性肌张力、姿势性肌张力和运动性肌张力。人体能够在各种自身及外环境变化的情况下保持平衡,有赖于中枢神经系统控制下的感觉系统和运动系统的参与、相互作用和整合。躯体感觉、视觉及前庭3个感觉系统在维持平衡过程中各自扮演不同的角色。中枢神经系统在对多种感觉信息进行分析整合后下达运动指令,运动系统以不同的协同运动模式控制姿势变化,将身体重心调整回原范围内或重新建立新的平衡。

小儿姿势、运动发育存在个体差异性,同时也受地域、人种、环境、遗传、养育方式等因素的影响。正常小儿姿势、运动发育具有连续性和阶段性,各动作的发育相互影响,是一个极其复杂的过程。不同发育阶段的婴幼儿具有不同的体位特点。

(一)仰卧位姿势运动发育特点

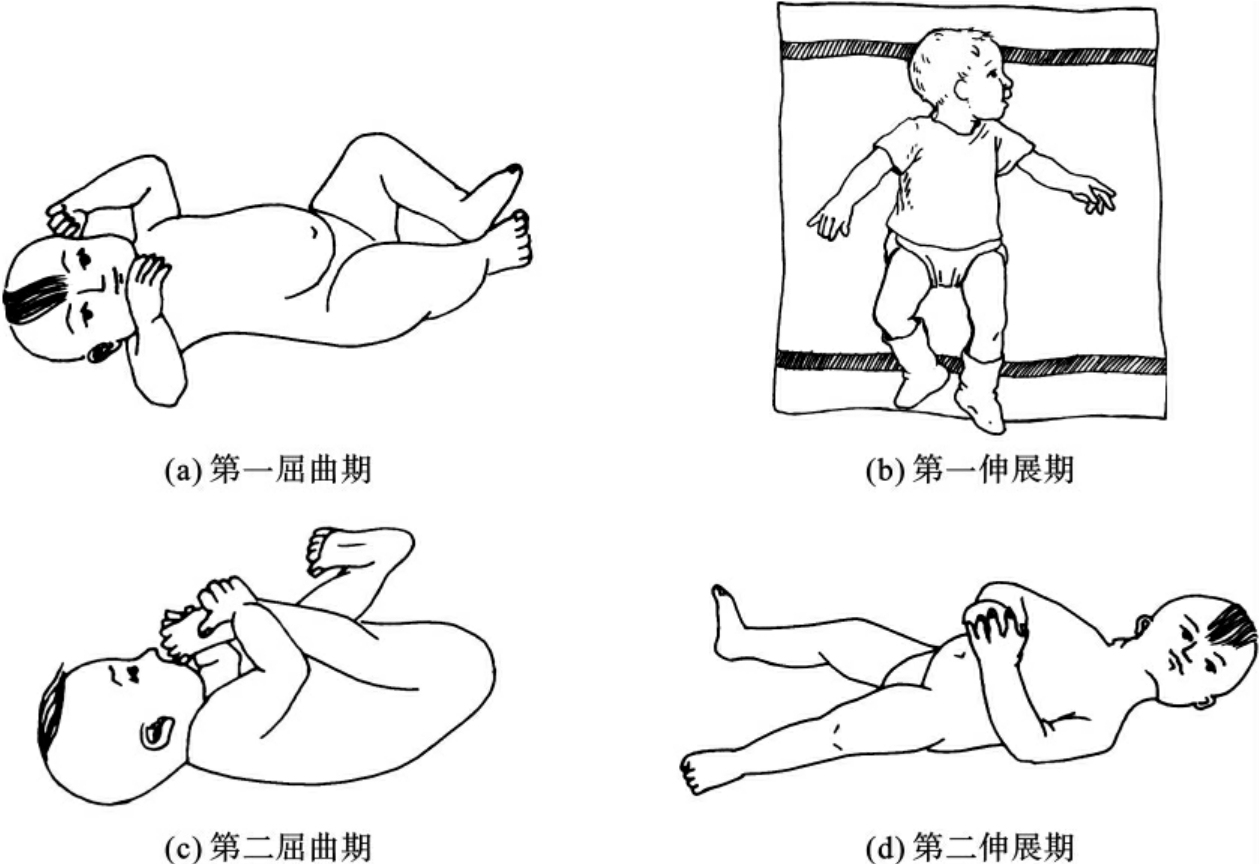

1.由屈曲向伸展发育

可分为四个时期。

(1)第一屈曲期:即新生儿期,颜面向一侧或正中位,四肢呈屈曲或半屈曲状态,左右对称或稍有非对称(图4-13(a))。

(2)第一伸展期:出生后2~3个月,婴儿头转向一侧或左右回旋,由于头部位置的变化,受非对称性紧张性颈反射的影响,常呈非对称性的伸展模式(图4-13(b))。

(3)第二屈曲期:出生后4~7个月,婴儿头呈正中位,四肢为对称性屈曲姿势,手指的随意动作明显,婴儿可抓自己的脚送到口中,呈手、口、眼的协调动作(图4-13(c))。

(4)第二伸展期:出生后8~9个月,婴儿头部自由活动,四肢自由伸展,躯干有回旋动作,婴儿可以灵活的左右翻身(图4-13(d))。

图4-13 由屈曲向伸展发育

2.从不随意活动到随意运动发育

婴儿由于受紧张性颈反射及交叉伸展反射的影响,出现屈曲与伸展的动作及非对称性姿势,随着原始反射的逐渐消失,出现了随意运动的发育、翻身及四肢的自由伸展和屈曲。

3.手、口、眼的协调发育

婴儿从4~5个月开始出现对称性屈曲姿势,可用手抓住双脚并放入口中,虽然肩部与臀部都抬高,躯干弯曲,接触床面积小,但仍能保持稳定的平衡状态,产生手、口、眼协调。

(二)俯卧位姿势运动发育特点

俯卧位姿势运动是小儿克服地心引力、抗重力伸展的过程。主要特点包括以下几点。

1.由屈曲向伸展发育

婴儿由于受紧张性迷路反射的影响,屈肌张力占优势,下肢屈曲于腹部下方,因此表现为臀高头低。随着伸展姿势的发育,逐渐变为臀头同高,最后发展为头高臀低。

2.抗重力伸展发育

随着抗重力伸展、克服地心引力的发育过程,婴儿经过了头部贴床、头离床、胸离床、肘支撑、手支撑、一只手支撑体重的抬头过程,体重的支点由头部、颈部、胸部、腰部逐渐向后移动,当支点移行到骶尾部时,便出现了爬行,为坐位和立位做好准备。

3.由低爬向高爬的发育

爬行是俯卧位发育的组成部分,也体现了抗重力发育的过程。爬行过程首先是无下肢交替动作的肘爬或拖爬,然后是下肢交替运动的腹爬或低爬,之后是胸部离开床面,用手和膝关节交替运动的膝爬或四爬,最后是躯干完全离开床面,用手和脚交替运动的高爬。

4.俯卧位姿势运动发育过程

(1)新生儿期:受紧张性迷路反射的作用,全身呈屈曲状态,膝屈曲在腹下,骨盆抬高呈臀高头低的姿势。头转向一侧,可以瞬间抬头(图4-14(a))。

图4-14 俯卧位姿势运动发育

(2)2个月:骨盆位置下降,下肢半伸展呈头臀同高状态。头经常保持在正中位上,下颏可短暂离开桌面(图4-14(b))。

(3)3~4个月:肘支撑,胸部离开桌面,抬头达45°~90°,十分稳定,下肢伸展,头高于臀部,身体的支点在腰部(图4-14(c))。

(4)6个月:前臂伸直,手支撑,胸部及上腹部可以离开桌面,抬头达90°以上,四肢自由伸展,支点在骶尾部,可由俯卧位翻身至仰卧位(图4-14(d))。

(5)8个月:用双手或肘部支撑,胸部离开桌面但腹部不离桌面爬行,称为腹爬,可见下肢交替动作(图4-14(e))。

(6)10个月:用手和膝关节爬,成为四爬,腹部可离开桌面(图4-14(f))。

(7)11个月:可用手和脚支撑向前移动,称为高爬(图4-14(g))。

(三)坐位姿势运动发育特点

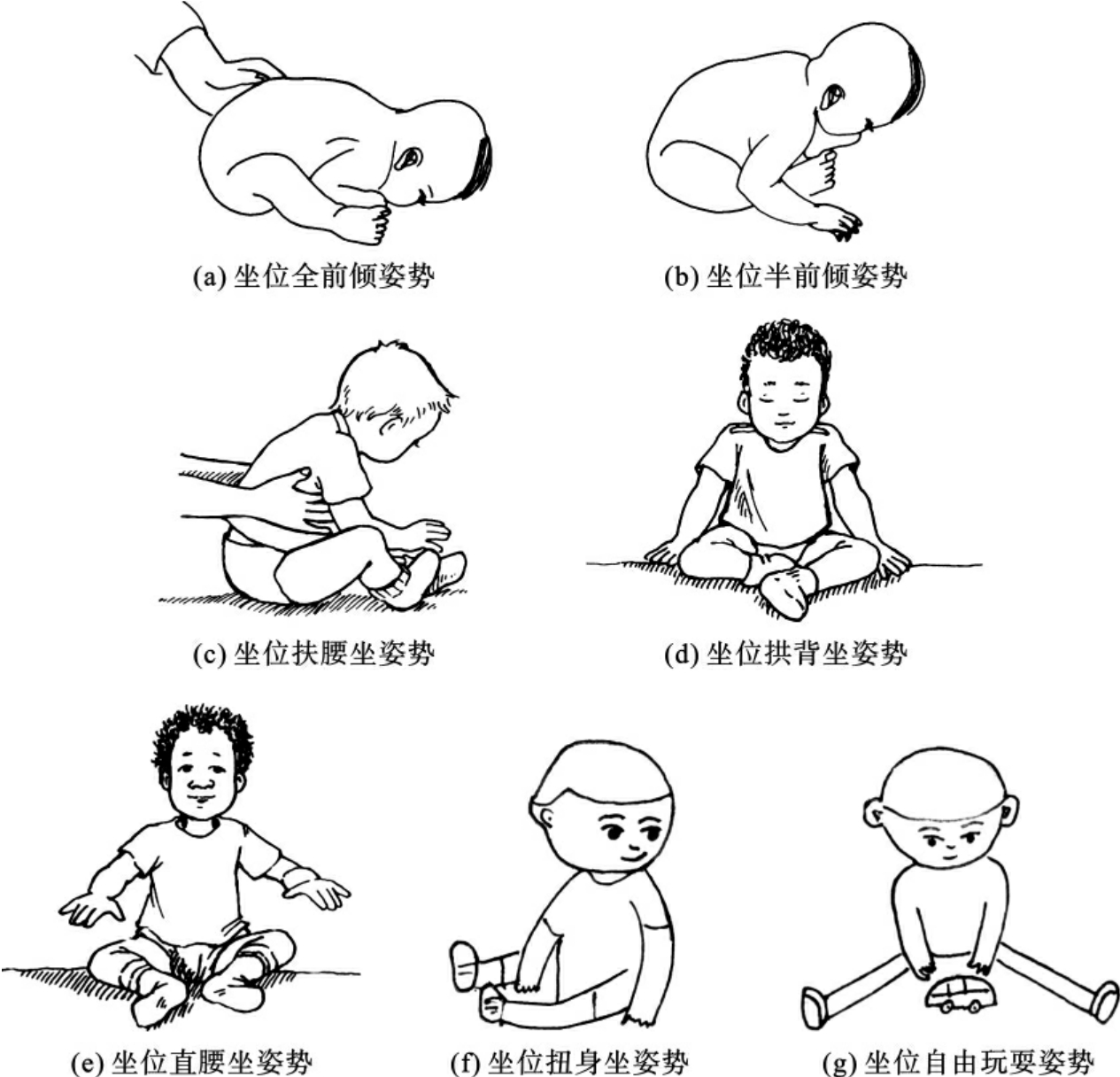

坐位是卧位与立位的中间体位,是抗重力伸展及相关肌群发育的过程,与平衡反应关系密切。如拱背坐时前方平衡反应发育完成;直腰坐时侧方平衡反应发育完成;扭身坐时后方平衡反应发育完成。发育顺序如下。

1.发育顺序

全前倾→半前倾→扶腰坐→拱背坐→直腰坐→扭身坐。

(1)全前倾:新生儿期婴儿屈曲占优势,脊柱不能充分伸展,扶其肩拉起时,头向后仰,呈坐位时全前倾,头不稳定(图4-15(a))。

图4-15 坐位姿势发育顺序

(2)半前倾:2~3个月婴儿脊柱明显伸展,坐位时脊柱向前弯曲呈半前倾姿势,头可竖直(图4-15(b))。

(3)扶腰坐:4~5个月婴儿扶持成坐位时脊柱伸展,为扶腰坐阶段,头部稳定(图4-15(c))。

(4)拱背坐:6个月婴儿可以独坐,但需双手支撑,脊柱略弯曲,呈拱背坐(图4-15(d))。

(5)直腰坐:7个月婴儿脊柱伸展,与床面呈直角,是坐位的稳定阶段(图4-15(e))。

(6)扭身坐:8~9个月婴儿直腰坐位稳定,可以左右回旋身体,称为扭身坐阶段。可以在坐位上自由玩,也可以由坐位变换成其他体位(图4-15(f)、图4-15(g))。

2.坐位平衡反应发育

坐位平衡反应发育顺序为:前方坐位平衡→侧方坐位平衡→后方坐位平衡。

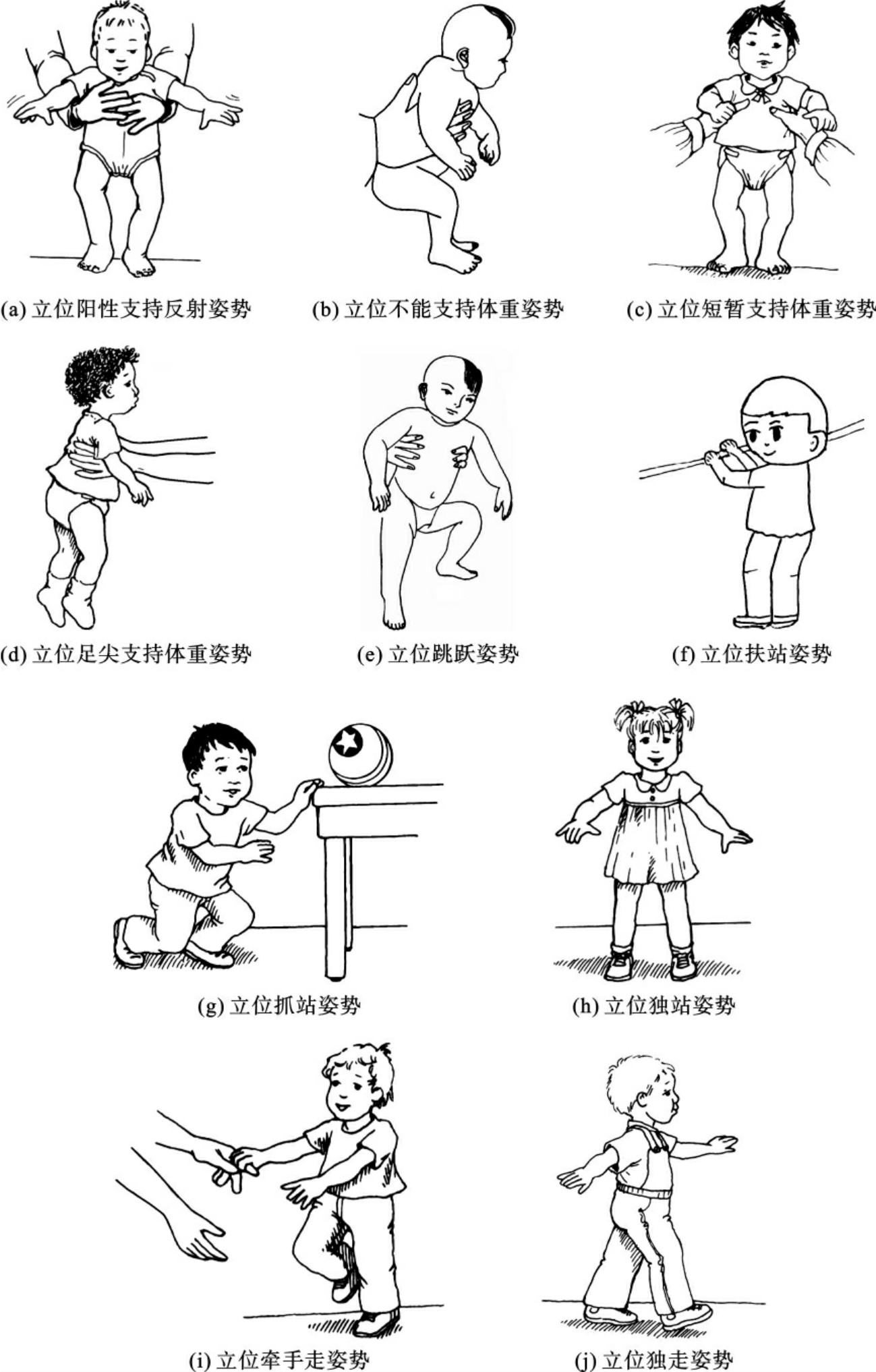

(四)立位姿势运动发育特点

立位姿势的运动发育是由原始反射的阳性支持开始,立位平衡反应出现后,便出现了独站与步行。可以分为以下10个阶段。

1.阳性支持反射

新生儿足底接触到支撑面,便出现颈、躯干及下肢的伸展动作,使身体直立呈阳性支持反射,也可引出踏步反射,这是人站立的最初阶段(图4-16(a))。

图4-16 立位姿势的运动发育

2.不能支持体重

2个月婴儿阳性支持反射逐渐消失,下肢出现半伸展、半屈曲的状态而不能支持体重(图4-16(b))。

3.短暂支持体重

3个月婴儿膝部与腰部屈曲,可以短暂支持体重(图4-16(c))。

4.足尖支持体重

4个月婴儿由于伸肌张力较高,下肢伸展并支持体重,多呈足尖支持状态(图4-16(d))。

5.立位跳跃

5~6个月婴儿站立时,出现跳跃动作(图4-16(e))。

6.扶站

7~8个月婴儿被扶持腋下或有扶持物时多数可站立,髋关节多不能充分伸展(图4-16(f))。

7.抓站

9个月婴儿可抓物站立或抓住检查者的手后自行站起,脊柱充分伸展(图4-16(g))。

8.独站

10个月婴儿在抓站的基础上,由于立位平衡功能的逐渐完善,婴儿可以独自站立,开始时间较短,逐渐延长(图4-16(h))。

9.牵手走

11个月婴儿站立稳定后,则可以牵手向前迈步(图4-16(i))。

10.独走

12个月婴儿可以独自步行,称为独走阶段(图4-16(j))。由于个体差异,发育速度有所不同。有的婴儿独走较早,有的则较晚,一般不应晚于18个月。

(五)步行姿势运动发育特点

步行姿势运动发育的特点如下。

(1)步宽由大到小的发展:呈宽基步态(图4-17),由于小儿的身体重心位置较成人高,立位平衡还不健全,所以为了稳定步态而加大步宽,增加与地面接触面积。

图4-17 宽基步态

(2)上肢由上举到下降发展:开始练习步行时呈挑担样步态(图4-18),双手为了维持平衡而上举、外展,肩胸关节内收,躯干呈伸展状,有利于保持身体的稳定。

图4-18 挑担样步态

(3)上肢无交替运动到有交替运动。

(4)肩与骨盆的无分离运动到有分离运动。

(5)步态无节律到有节律的发展。

(6)骨盆无回旋到有回旋的发展。

(7)足尖与足跟接地时间短,主要为脚掌着地。由于踝关节的支撑力不足,需要髋关节和膝关节的过度屈曲,使足上提,脚掌用力着地。

(8)站立位的膝过伸展:以便保持下肢支持体重,随着躯干平衡功能的完善和下肢支撑力量的增强,这一情况逐渐改善。

(六)婴幼儿姿势运动发育特点

1.婴幼儿姿势、运动的发育过程

这是抗重力的发育过程。小儿从出生时的仰卧位、俯卧位,经过翻身、坐、站到行走,是随着小儿身体的抗重力屈曲活动与抗重力伸展活动的逐渐发育,不断克服地心引力,从水平位逐渐发育成为与地面垂直的位置的发育过程。

2.婴幼儿姿势、运动发育的顺序

①由头向尾的发育。②由近端向远端的发育。③由全身性整体运动向分离运动的发育。④由粗大运动向精细运动的发育。⑤由不协调到协调的发育。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。