第二节 消化性溃疡

消化性溃疡也称溃疡病(peptic ulcer disease),是以胃或十二指肠黏膜形成慢性溃疡为特征的一种常见病,好发于20~50岁年龄组的人群。本病多反复发作而呈慢性经过,由于其发生与胃液的自我消化作用有关,故称为消化性溃疡。临床上,十二指肠溃疡较多见,约占70%;胃溃疡约占25%;两者并存时称为复合性溃疡,约占5%。本病在临床上呈现慢性经过,易反复发作,主要表现为周期性上腹部疼痛、反酸、嗳气等症状。

一、病因和发病机制

消化性溃疡的病因与发病机制复杂,目前尚未完全清楚,可能与以下因素有关。

(一)胃液的自我消化作用

研究证明,消化性溃疡的发病是胃或十二指肠局部黏膜组织被胃液中的胃酸和胃蛋白酶消化的结果。临床上,迷走神经兴奋性增高的人,壁细胞数量增多,胃酸分泌增加,易发生十二指肠溃疡;胃酸缺乏的患者(如恶性贫血)极少发生溃疡病;空肠及回肠内为碱性环境,不发生消化性溃疡,但胃空肠吻合术后,吻合口的空肠黏膜即可因胃液的消化作用形成溃疡。因此,胃液的自我消化作用是溃疡形成的重要和直接的因素,但胃液对胃壁的自我消化作用,只有在黏膜防御能力减弱的情况下才能得以发挥。

(二)黏膜的抗消化能力降低

高水平胃酸可以单独或与幽门螺杆菌(Hp)共同作用引起消化性溃疡,但许多胃溃疡患者胃酸水平正常,约50%的十二指肠溃疡患者无高水平胃酸,另外,许多人有高水平胃酸而无溃疡。这些均提示胃、十二指肠黏膜防御屏障功能的破坏是胃或十二指肠黏膜组织被胃酸与胃蛋白酶消化而形成溃疡的重要原因。

正常胃和十二指肠黏膜通过胃黏膜分泌的黏液(黏液屏障)和黏膜上皮细胞的脂蛋白(黏膜屏障)保护黏膜不被胃液所消化。胃黏膜分泌的黏液形成黏液膜覆盖于黏膜表面,可以避免和减少胃酸、胃蛋白酶与胃黏膜的直接接触。吸烟、长期喝浓咖啡或浓茶、服用阿司匹林等,均可导致胃黏液分泌不足或黏膜上皮受损,削弱胃黏膜的屏障功能,使其抗消化能力降低,同时,胃液中的氢离子逆向弥散入胃黏膜,损伤黏膜中的毛细血管,促使黏膜中的肥大细胞释放组胺,引起局部血液循环障碍,使黏膜组织受到损伤。

(三)幽门螺杆菌的感染

大量研究表明,幽门螺杆菌(Hp)在消化性溃疡的发病机制中具有重要的作用。60%~100%的消化性溃疡患者伴有胃内幽门螺杆菌感染。实验证明,幽门螺杆菌可释放一种细菌型血小板激活因子,促进表面毛细血管内血栓形成而导致血管阻塞、黏膜缺血等,从而破坏胃、十二指肠黏膜防御屏障;幽门螺杆菌还可产生能破坏黏膜表面上皮细胞脂质膜的磷酸酯酶,以及有生物活性的白细胞三烯和二十烷等,有利于胃酸直接接触上皮并进入黏膜内;幽门螺杆菌还能促进胃黏膜G细胞增生,导致胃泌素分泌增加;幽门螺杆菌还具有趋化中性粒细胞的作用,后者释放髓过氧化物酶而产生次氯酸,并在氨存在时合成一氯化氨、次氯酸和一氯化氨,它们均能破坏黏膜上皮细胞,诱发消化性溃疡。

(四)其他因素

神经内分泌功能失调、精神因素刺激可引起大脑皮质功能失调,导致自主神经功能紊乱,迷走神经功能亢进,促使胃酸分泌增多,这与十二指肠溃疡发生有关;而迷走神经兴奋性降低,胃蠕动减弱,胃泌素分泌增加,进而促使胃酸分泌增加,可促进胃溃疡形成。此外,遗传因素、环境因素、胆汁反流、胃排空延迟等原因造成的黏液分泌减少、黏膜完整性受损或血液供应不足,均可使黏膜抗消化能力减弱,促进消化性溃疡的发生。

二、病理变化

(一)胃溃疡

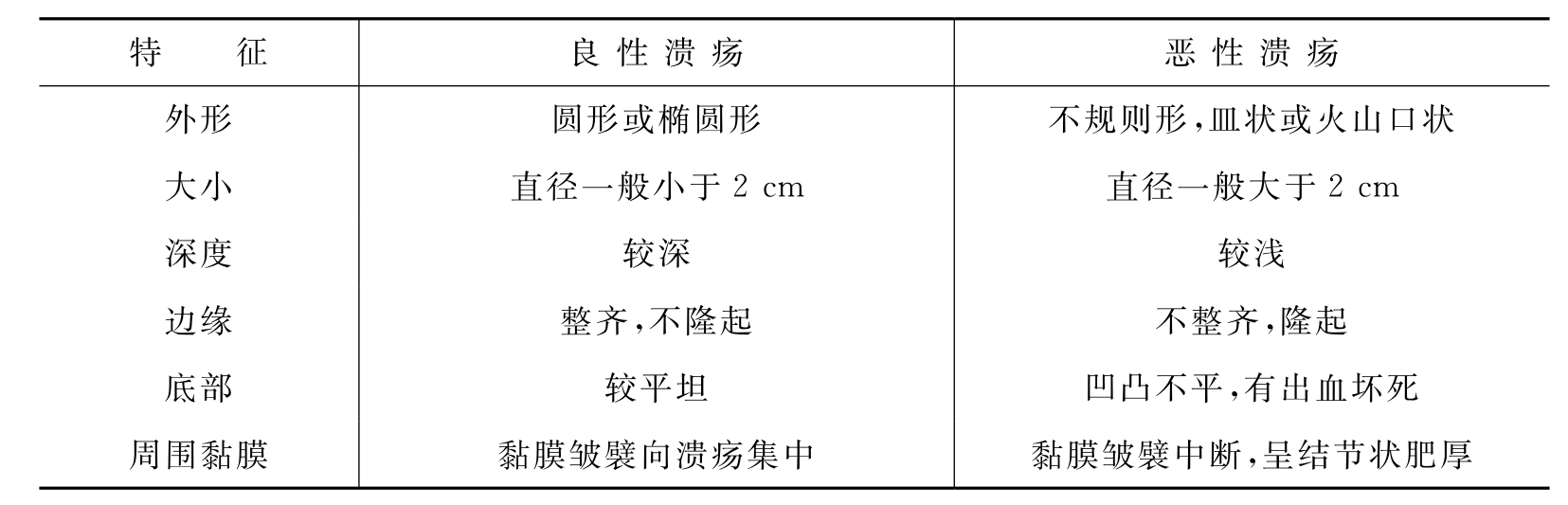

肉眼观察:胃溃疡多位于胃小弯近幽门侧,尤其多见于胃窦部;溃疡常为一个,呈圆形或卵圆形,直径多在2cm以内;溃疡边缘整齐,如刀切状,底部平坦,无坏死组织,溃疡边缘黏膜皱襞呈放射状向溃疡集中(图14-2)。通常溃疡穿越黏膜下层,深达肌层,甚至浆膜层。良性溃疡要注意与溃疡型胃癌等引起的恶性溃疡相区别(表14-2)。

图14-2 胃溃疡

注:在胃小弯幽门处有一溃疡,边缘整齐,黏膜皱襞呈放射状集中,溃疡较深。

表14-2 良性溃疡与恶性溃疡的区别

镜下观察:溃疡底部由胃腔表层向胃壁深层可分为以下四层(图14-3)。①渗出层:由表面的少量纤维素和炎细胞等构成。②坏死层:由红染无结构的坏死组织构成。③肉芽组织层:主要由毛细血管、成纤维细胞组成的新生肉芽组织构成。④瘢痕组织层:由纤维细胞和胶原纤维构成,血管明显减少。瘢痕底部小动脉因炎症刺激常有增殖性动脉内膜炎,使小动脉管壁增厚,管腔狭窄或有血栓形成,因而可造成局部血液供应不足,阻碍组织再生,使溃疡不易愈合。但这种变化却可防止溃疡血管破裂、出血。溃疡底部的神经节细胞及神经纤维常发生变性、断裂及小球状增生,这种变化可能是疼痛产生的原因之一。

图14-3 慢性胃溃疡

注:A——渗出层;B——坏死层;C——肉芽组织层;D——瘢痕组织层。

(二)十二指肠溃疡

十二指肠溃疡多发生在十二指肠球部的前壁或后壁,与胃溃疡病变相似,但十二指肠溃疡一般比胃溃疡小、浅,直径常在1cm以内,易愈合。

三、结局及并发症

(一)愈合

溃疡渗出物及坏死组织逐渐被吸收、排出,已被破坏的肌层不能再生,由底部的肉芽组织增生形成瘢痕组织而修复,同时周围的黏膜上皮再生并覆盖溃疡面而使溃疡愈合。

(二)并发症

1.出血

出血是消化性溃疡最常见的并发症,占10%~35%,因溃疡底部毛细血管破裂,溃疡面有少量出血,此时患者大便潜血试验常呈阳性。若溃疡底部大血管破裂,患者则出现呕血(呕吐物常呈咖啡渣样)及柏油样大便,严重者可出现失血性休克。

2.穿孔

穿孔的发生率约为5%,十二指肠溃疡因肠壁较薄更易发生穿孔。急性穿孔时,由于胃肠内容物漏入腹腔,可引起弥漫性腹膜炎。若溃疡累及浆膜层,与邻近器官(肝、胰、脾、结肠等)粘连并发生穿孔时,常引起局限性腹膜炎。

知识链接

急性弥漫性腹膜炎

消化性溃疡穿孔后可引起各种不同的后果,最严重的是急性穿孔。此时,大量胃肠内容物漏入腹腔,刺激腹腔,可导致弥漫性腹膜炎的发生。临床上患者表现为突然发生的持续性剧烈腹痛,以原发病灶处最显著,常迅速发展,并波及全腹,在深呼吸、咳嗽和变换体位时疼痛可加重。腹部检查可发现典型的腹膜炎三联征——腹壁肌紧张、腹部压痛和反跳痛,还可出现移动性浊音阳性,肝浊音界下降或消失,肠鸣音减弱或消失,X线检查可见右膈下有游离气体。因此,医护人员对腹痛无缓解并伴恶心、呕吐,或腹痛伴腹膜刺激征,肝浊音界下降或消失者,应高度警惕消化性溃疡穿孔的可能。

3.幽门梗阻

约3%消化性溃疡的患者因幽门狭窄而发生梗阻。部分患者由于长时间的溃疡形成大量瘢痕,瘢痕发生收缩而导致器质性梗阻,也可因溃疡周围组织水肿或幽门括约肌痉挛,引起功能性梗阻。由于幽门狭窄,胃内容通过困难,易继发胃扩张,患者可出现逆蠕动、反复呕吐等临床表现,严重者可发生碱中毒。

4.癌变

癌变率常小于1%,癌变多发生于胃溃疡患者,十二指肠溃疡几乎不发生癌变。由于溃疡边缘的黏膜上皮或腺体不断受到胃酸、胃蛋白酶的侵蚀、破坏而反复再生、增生,最终发展为胃癌。

四、防治与护理原则

(1)对患者宣传溃疡病知识,指导患者掌握溃疡病发病的规律性,重视精神与饮食的调整,患者要精神愉快,避免精神抑郁或过度紧张。

(2)工作宜劳逸结合,防止过度劳累,生活要有规律。

(3)饮食切忌暴饮暴食,或饥饱不匀,一般可少食多餐,以清淡、易消化的食物为宜,避免辛辣、肥甘饮食及烈性白酒的刺激。对腹痛持续不已者,应在一定时间内进流质或半流质饮食。

(4)戒除吸烟等不良习惯。

(5)慎用对胃肠黏膜有刺激作用的化学药物。

(6)腹痛持续不已、疼痛较剧烈者,应卧床休息,疼痛缓解后才可下床活动。出现大量黑便或吐血、便血者,应及时住院治疗,以防不测。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。