一、消化性溃疡

(一)概 述

消化性溃疡(peptic ulcer)亦称溃疡病,是以胃或十二指肠黏膜形成慢性溃疡为特征的一种常见病。多见于成人(年龄在20~50岁之间),男性高发,易反复发作呈慢性经过。本病病因众多,其发病机制尚未完全阐明,鉴于其发生与胃液的自我消化作用有关,故称为消化性溃疡。十二指肠溃疡较胃溃疡多见,前者占70%,后者占25%,胃和十二指肠复合性溃疡只占5%。临床上患者出现周期性上腹部疼痛、反酸和嗳气等症状。

(二)病理变化

1.肉眼观察 胃溃疡多发生于胃小弯近幽门处,尤其是胃窦部,在胃底及大弯则十分罕见。溃疡常一个,呈圆形或椭圆形,直径多在2.5cm以内。溃疡边缘整齐,状如刀切,底部平坦、洁净,通常穿越黏膜下层,深达肌层甚至浆膜层。溃疡周围的胃黏膜皱襞因受溃疡底瘢痕组织的牵拉而呈放射状(图7-34)。

图7-34 慢性胃溃疡

(↑)胃小弯近幽门处见一圆形溃疡,边缘整齐,溃疡周围的黏膜皱襞呈放射状向溃疡集中十二指肠溃疡与胃溃疡病变相似,但十二指肠溃疡多发生在球部的前壁或后壁,一般较小,直径常在1.0cm以内,溃疡较浅且易愈合。

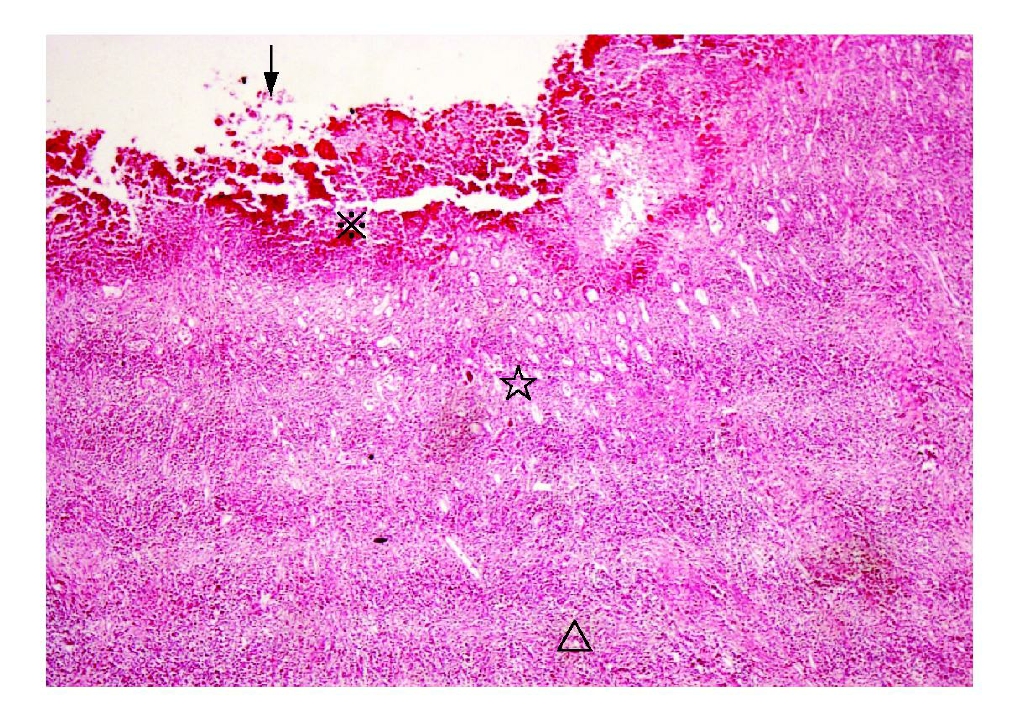

2.镜下观察 溃疡底部由表及里可分为四层:表层由少量炎性渗出物(白细胞、纤维蛋白等)覆盖;其下为一层坏死组织;再下则见较新鲜的肉芽组织层;最下层由肉芽组织移行为陈旧瘢痕组织(图7-35)。依病程不同,各层厚薄不一,之间可无明确的界限,如肉芽组织层和瘢痕组织层分界不十分清楚。

图7-35 慢性胃溃疡

HE染色 ×100

溃疡底部由表及里分为(↑)渗出层、(※)坏死层、(☆)肉芽组织层、瘢痕组织层

(三)结局及合并症

1.愈合 损伤因素去除后,渗出物及坏死组织逐渐被吸收、排除,由肉芽组织填充缺损,最终形成瘢痕组织。溃疡周围的黏膜上皮同时再生,覆盖表面而愈合。

2.合并症及其影响

(1)出血 最常见的并发症,发生率为10%~35%。若仅溃疡底部毛细血管破裂,则溃疡面仅有少量出血,患者大便潜血试验常阳性。若溃疡底部大血管破裂,则患者出现呕血及柏油样大便,严重者出现出血性休克。

(2)穿孔 发生率为5%。十二指肠溃疡因肠壁较薄更易发生穿孔。穿孔后由于胃肠内容物漏入腹腔而引起腹膜炎。若穿孔发生在胃后壁,胃肠内容物则漏入小网膜囊。

(3)幽门狭窄 反复发作的溃疡易形成大量瘢痕。约3%患者由于瘢痕收缩而引起幽门狭窄,使胃内容物通过困难,继发胃扩张,患者出现反复呕吐,严重者可致碱中毒。

(4)癌变 发生率为1%,多发生于胃溃疡,十二指肠溃疡通常不发生癌变。癌变来自溃疡边缘的黏膜上皮或腺体。

(四)临床病理联系

患者常出现上腹部周期性和节律性疼痛,可呈钝痛、烧灼痛及饥饿样痛,剧痛常提示穿孔。胃溃疡常表现为进食后痛,与进食后胃酸分泌增多刺激溃疡局部的神经末梢及胃壁平滑肌痉挛有关。十二指肠溃疡常表现为空腹痛、饥饿痛和夜间痛,与空腹及夜间迷走神经兴奋性增高、刺激胃酸分泌增多有关。患者还常出现反酸、嗳气,与胃幽门括约肌痉挛、胃逆蠕动以及早期幽门狭窄、胃内容物排空受阻、滞留在胃内的食物发酵等因素有关。

知识链接

幽门螺杆菌

幽门螺杆菌(Helicobacter pylori,Hp)是一种革兰染色阴性微需氧杆菌。2005年诺贝尔生理学和医学奖获得者巴里·马歇尔(Barry J.Marshall)和罗宾·沃伦(J.Robin Warren)自1979年从慢性胃炎病人的胃镜活检标本中分离出Hp以来,Hp受到国内外医学界众多学者的高度关注。

幽门螺杆菌感染是慢性胃炎、胃十二指肠溃疡的重要致病因素,与胃癌、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤发生密切相关。1994年世界卫生组织/国际癌症研究机构(WHO/IARC)将幽门螺杆菌定为Ⅰ类致癌原。

幽门螺杆菌的致病机制主要包括:①幽门螺杆菌穿透黏液层在胃上皮细胞表面定居;②对胃上皮细胞等起破坏作用的毒素因子(主要有尿素酶、带鞭毛的动力、黏附素、超黏附因子、脂多糖、磷脂酶A的过氧化氢酶);③各种炎症细胞及炎症介质;④免疫反应物质等。近期研究发现,Hp菌株致病性的差异主要与其毒力基因型的多态有关,包括空泡细胞毒素基因(VacA基因)和细胞毒性基因(Ca基因)及毒性相关基因蛋白。近年来,对同一位点上基因多态性所导致的蛋白表达水平及活性的差异,逐渐成为Hp感染宿主临床结局的一种新解释,随着疾病相关基因及基因表达水平的检出差异,结合基因突变的方法,相关基因编码蛋白的功能被进一步阐明,一系列新的致病基因(BabA、SabA、OipA、DupA等)逐渐被发掘出来,这有利于阐明Hp的致病机制,为Hp感染预后的判断及临床治疗提供新的有意义的指标。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。