◎张江华

近几十年来,中国的发展几乎可以归结为“路”的神话与神话的实现。修路成了中国社会各个阶层几乎唯一共同拥有和接受的共识与目标,其间有的差别只是路的等级与档次,本文所谈到的是中国西南喀斯特地貌地区修路所发生的故事。

一、村落社会结构

故事发生的所在地是在广西田东县境内的右江南岸的喀斯特地貌地区。在当地,这些地区称为大石山区,即地理学上所说的峰丛洼地地区,其间边片分布的山地洼地,在当地叫作“陇”或者“弄”,由于长期的岩溶作用,这里的山体裸露,地表土层浅薄,水土流失严重,这是一个生态脆弱的地区,而且由于人类的进一步干预,所谓荒漠化现象越来越严重,生态更趋恶劣。长期居住在这一地区的人民,在20世纪90年代所兴起的“扶贫”运动中也被认定是极端贫困的典型,是所谓的“四无”(无土、无水、无路、无电)地区,很自然地被纳入这一时期由国家所主导的扶贫攻坚战中。

扶贫的一个很重要的策略是修路。1997年,这里开始了“公路大会战”,即在政府的主导下,主要用由地方政府筹资,地方政府动员组织,当地社会成员出工出力的“以工代赈”模式来修建贫困地区公路的运动。本文所述的立丰村成为了这一计划的一部分。

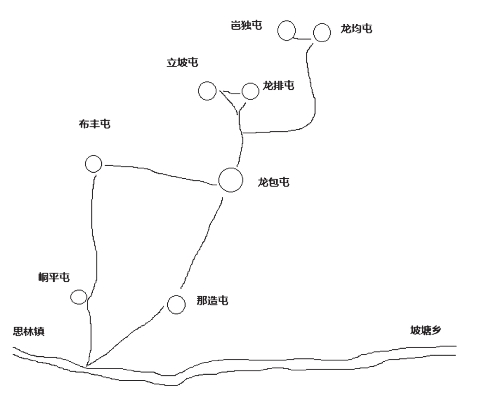

立丰村是一个行政村,当地的居民属于壮族,因为居住在陇中,也叫作“陇人”。陇人以自然屯为单位居住在空间相对封闭独立的空间里,通常是一个陇一个自然屯,自然屯的规模依据陇的大小而定,小至30~40户,大的则可以到100多户甚至200户以上。而立丰村则由7个这样的自然屯构成,这7个自然屯依次是布丰、达乐、龙包、立坡、龙排、龙均、岜独,其中立坡与布丰是最大的两个屯,分别有140户左右的人口。

值得注意的是,立丰村的这7个屯虽然同属一个国家所构建的行政村,但他们内部却有次级的自组织。聚落、祭祀与婚姻是区别该地方社会单位的重要标志,因此,除了自然屯是重要的社会单位外,共同祭祀单位与婚姻交换范围也是社会统合的重要手段。其中,布丰、达乐是独立的祭祀单位与婚姻圈;龙包是一个祭祀单位,但与附近另外一个村的龙镰屯构成了一个婚姻交换圈;立坡与龙排是同一个祭祀单位与婚姻圈;龙均与岜独属于同一个祭祀单位与婚姻圈。不过,正如接下来我们看到的,这样的祭祀圈与婚姻圈显然也不是绝对稳定的。

按照“公路大会战”的目标,应该是完成村村通公路的地方社会发展计划,因此,立丰村需要完成一条从行政村通往乡政府的公路。有意思的是,这条人们期待已久的公路,一上来就遇到了很多的麻烦。

二、争执

(一)公路的起点:立坡与龙排的争议

矛盾首先出现在立坡与龙排两个屯,正如我们前面所言,这两个屯关系紧密,同属一个祭祀圈和婚姻圈,相距也不过1000米。但在公路的问题上,两屯虽互为亲戚,却站在各自村落的立场上互不相让,他们争论的焦点主要在公路的起点及最初的线路上。

首先是因为公路的起点出现了矛盾,这一矛盾产生的来源是行政村的“政治中心”之争。

立丰村从它作为一个国家行政单位开始,其行政机构就设在立坡屯。这有历史的缘由,据说在土司时代,山陇里的人不堪土司的压迫起来造反,从而摆脱了土司对山陇的统治。陇人自己立了两个“王”,一个是公王,在立坡屯,一个是母王,在布丰屯。母王是什么人现在已不可考,但公王的存在并在立坡却似乎是事实。因为近代山陇里的领袖——“总陇”就是立坡屯谈家的人,这一点也为当时的土司所认可,谈家至今还保留当时黄姓土司给他们家的一块匾额。从人口上看,立坡也认为他们有这一资格,他们是这个行政村里人口第二的自然屯(布丰第一)。从命名上看他们更有理由:“立丰就是立坡与布丰的组合,立坡在前,布丰在后。”连布丰屯都排在后面,更遑论其他小自然屯,立坡人认为自己屯是立丰村当然的“政治中心”。

但立坡屯的这一中心地位由于扶贫工作组的到来受到了挑战。立丰村长期没有固定的办公场所,一直是借用立丰小学的办公室开会和办公。扶贫工作队从事的基层组织建设的第一件事就是要解决“空壳村”的办公场所问题,因此,立丰村的村部建设成为工作队做实事的第一件事。工作队的成员在下乡考察后,不知出于何种原因,选定了龙排屯前的一块空地作为新的立丰村村部所在地。据说有一个理由是他们看到这个地方最平,还有一个理由应该是:从空间上看,除布丰屯和达乐屯外,龙排屯的确处在该行政村的中心。据后来扶贫队长告诉我,一个简单的理由就是当时出钱的单位负责人看中了这个地方。这是一位女性领导,据说非常泼辣,她出钱,她喜欢哪儿就是哪儿,这样她的个人偏好决定了这件事。他们花了6000元钱修了一栋三间一层的水泥砖混房,将党支部、村民委员会、计生办、民兵营、农民夜校等牌子悉数挂在门口,完成了基层组织建设最有显著成绩的工作。这一过程还给村民带来一个疑惑:因为到位的是6000元,但村支书在一个6万元的收据上签了字。也就是说,名义上这个村部的投资是6万元,实际上只有6000元,中间的5.4万元到另外一个地方去了,但账依然算在立丰村头上。

对于村民来讲,这点不那么重要,因为有6000元总比一分没有好。龙排人由此得到了一份骄傲,但立坡人心里失去了平衡,觉得很没有面子。他们告诉我,从国民党统治时期开始,就是这样子,龙排只有40来户,怎么能做村部?村里主要干部也在立坡,他们哪好意思跑到龙排去开会?而且,村里的完全小学在立坡,“文化中心”在立坡,“政治中心”也理所应当在这里。他们对我说:“博士,你想一想:好比北京是文化中心,首都不放在北京放在哪里?”

但有了村部在龙排,龙排人坚持公路的起点应在龙排屯就有了理由。在龙排人来看,既然是“村村通公路”,公路理所应当就是通到村部所在地龙排屯,不通到龙排屯,就不能说立丰村通了公路,所以这条公路的建设要以龙排屯为起点修出去,也就是通往龙排屯的路是主干路,其他屯的公路是支路。

立坡人显然不会接受龙排人的这一安排。他们尤其不快的是龙排人还拿村部的事件做文章,这也让他们对工作组没有好感。他们认为:公路的起点应在立坡屯,因为立丰村的真正核心是在立坡屯,村部的设置本来就是一个错误,而且一个空村部没有什么意义,立坡有小学,有众多的人口,有主要的村干部,只有修通到立坡屯才是真正到了立丰村,公路修到龙排最多只是表面的通,失去国家扶贫的意义。

起点之争的关键是线路之争。按照龙排人的主张:由于龙排屯在立坡屯的前面,应先将公路修到龙排屯的村部,然后立坡屯可以再修一条公路与龙排公路衔接。因此,公路应走龙排一侧,沿着龙排出村的路修建。立坡人则认为应以立坡屯为起点,按立坡人出村的路线修,因此应该走立坡这一侧的山坡。针对龙排屯的路线,立坡屯提出的另外的反对意见是龙排屯出村的路地势较低,容易在雨季被淹,而立坡屯所设计的路线就不会有这一问题。而且,立坡屯路线一直是沿山坡修建,公路平稳而且工程量也会较小。修好之后,龙排只需在立坡与龙排的隘口修一条100米的公路就可接上这条路。

隐藏在线路之争后面更真实的理由应该是大家都不便明说的土地问题。立坡与龙排的土地在土改前后是互相交叉在一起的。但在1957年成立生产队后,有过一个土地“一拉平”的运动,这一举动将立坡的地与龙排的地分开来,各自耕种各屯自己的地。依立坡屯设计的线路,路经过立坡一侧,毁坏的更多是龙排的地;而依龙排的主张,经过龙排一侧,毁坏的更多是立坡的地。因此,线路的争论实际上还有一个保护各自耕地利益的问题。

两屯在这些问题上争论不休而且相持不下。似乎也没有人或机构对他们的争论进行裁决和调解,他们自己也没有通过争论达到妥协的意思。相反的是,立坡人迅速在屯内进行了动员,他们一夜之间将拟订的线路逐段分配给立坡屯内的每个家户。这一策略很简单,就是将路快一步修好,让龙排人接受既定事实,而且也是告诉乡干部,我们立坡人已经上工了,请乡里给予支持。

龙排人没有能力阻止这一过程。这里没有械斗的习惯,立坡和龙排还互为亲戚,尽管屯与屯的争论很激烈,但一般人私下怎么来往还是怎么来往。面对立坡人的决定,龙排人除了抱怨之外,他们集体性的选择了不上工,企图以这种方式引起乡干部的注意。

(二)线路与风水:立坡与龙包的争议

立坡就线路问题与龙排有争论外,与龙包也有很大的争议,他们争论的焦点是过龙包这一段的线路问题。

按照传统的行走习惯,立坡、龙排、岜独、龙均以及天等、平果地界的陇人到思林、坡塘赶圩都是走龙包村后的一条小路,不经过龙包屯。路的两侧是龙包的土地,地势较为平坦,路线也比较短。立坡屯人认为从多数屯的利益来讲,公路应沿着这条旧路修建,这样既符合人们平时出陇的习惯,又节省了工程,而且路也较平。至于龙包屯,他们可以等这条路修好后,从村里修一条路公路接出来,工程量也不是很大。立坡人觉得,他们的这一考虑兼顾了很多方面,是合情合理的。“总不能让大家每次出去,都要绕路去龙包一趟。”

对于龙包来讲,事件不是这么回事。公路经过龙包屯是弯了一点,但最多也不过200来米,公路是为方便大家修的,为什么不能照顾一下龙包。更重要的是,立坡屯非要从我们村后过,其居心何在?

龙包屯是这一带不简单的村子。在集体时期,这个屯的梁万锋曾担任立丰村支书长达10多年,那个时期的支书可不是现在的支书那样什么都不管,什么都管不了。老支书控制立丰村10多年,当兵、招工、提干的机会都捏在他手里,他的决定和偏好也改变了很多人的生活,龙包人也因此得到了不少机会。龙包屯的卢民权从梁万锋的手里走出去,通过自己的努力成了县反贪局的官员,而且在一起轰动广西的扶贫贪污案调查中作出了不俗的成绩,现已被提拔为县反贪局的局长(当时是副局长)。卢万伟的弟弟卢万计是县立医院的医生。龙包屯出人还有更杰出的例子,村小学教导主任卢金利的两个儿子都考上了北京的中国人民公安大学,大儿子卢国文已经毕业,在百色地区公安局交警大队当办公室副主任,他还有两个儿子在上高中,而且成绩不错,不出意外也会考上大学。一门四杰,放在城里都是了不起的事件,何况在这个衣食都成问题的地方。

村落人才如此兴旺一定有一个缘故,他们的解释是风水,尤其是祖宗安葬的风水。而他们的很多墓地,就在村后那条路的两侧山坡上,换句话说,村后的那些山是成就龙包屯的龙脉。按照陇人的宇宙观,子孙在阳世供奉祖先,祖先在另一世界庇佑子孙,他们格外强调祖先对个人生命的决定性作用,而且尤其强调爷爷与孙子之间相互成就的关系,甚至理解为爷爷活在孙子身上。这里最流行的仪式是“安龙”,也就是安祖先,家里出了不顺心的事,估计是祖先有意见,需要安龙;家里人丁兴旺或其他,也需要安龙以答谢祖先。龙包的墓地都修得很漂亮,他们用石头将墓地垒成10平方米左右的平地,周围还用石头堆砌成1米高的护墙。我开始看见时,还以为是旧时的防御工事。在我参加完他们二月的祭祀祖先后,看到这些精心修建的建筑和他们的认真,才感受到祖先及墓地风水对他们的重要意义。

正是在这一情形下,龙包人对立坡人的主张格外反感。尽管路并没有毁坏墓地,但在墓地边放炮,敏感多疑的祖先会怎么反应?飞起的石头落到了墓地上让祖先又如何安宁?龙包屯子孙与祖先长期建立起来的良性循环关系如果万一被破坏,谁能负这一责任?又有谁敢冒这个险?

在龙包人看来,立坡人的坚持因此显得格外居心叵测:他们在嫉妒龙包屯的成就,并想利用这一机会破坏它。在这之中,尽管有些人如卢国文并不相信风水的神话,但仍认为,立坡人的主张中隐藏着很深的恶意。

双方在这一争执中又僵持下来。

(三)岜独与龙均的态度

位于行政村最边缘的岜独屯与龙均屯对这条公路的修建采取无可无不可的态度。

岜独屯和龙均屯不光是立丰村的边界,也是田东县的边界。从岜独屯向东走,不到一刻钟就到了平果县果化镇东孟村的龙养屯。龙均与天等县进结镇天南村的道香屯也只相距20分钟的路程。龙养屯还与这两个屯有一些婚姻上的往来。

岜独屯与龙均屯本身也是紧邻。他们的关系有些类似立坡与龙排的关系。两屯在相邻的两个陇里,中间隔着约20米高的一个隘口。这两个屯也构成了一个统一的祭祀共同体,在每年春秋的“打斋”中聚在一起。两屯也大致构成了一个稳定的婚姻圈,这两个屯的潘姓、卢姓、阮姓、黄姓互相通婚,使得两屯之间互为亲戚,频繁往来。

这两个屯也是立丰村最先通电的两个屯(达乐屯除外)。1996年,平果县的龙养屯通了电,龙养屯的亲戚表示,他们可以帮忙找关系,将电从龙养屯再接过岜独屯和龙均屯来。岜独和龙均于是开始各自集资,各自购买了一台小变压器,由于距离短,工程不大,在当年,这两屯也就通上了电,很多人家里因此添置了电视和风扇,这样的生活让其他屯大为羡慕。

这也给了两屯一个启示,即不依赖于乡政府和行政村,他们也可做到他们想做的一些事情。由于龙养屯和道香屯都已通了公路,他们离公路已很近,像建房所用的钢筋和水泥他们都可以用车运到龙养后再挑回屯内,比起立坡和龙排同样也要到龙养来挑回这些东西而言,他们已经算很省力了。因此,他们对这条公路的渴望肯定远远不如其他的几个屯。他们也希望这条路修通,最好修到他们屯,因为他们,包括与他们有亲戚关系的平果、天等的陇人也要到田东这边的思林、坡塘赶圩;他们出陇到百色去也通常都是走这边(走这条路线到百色大约可省5元钱);而且在行政上替属于田东县,有时国家资助的化肥、水泥等也要从坡塘这边挑回。但他们同时也可以有另外的选择:实在不行了,他们准备像集资通电一样,从龙养将公路接过岜独来。

因此,面对立坡、龙排、龙包三屯的争论,岜独与龙均采取了静观其变的策略。他们知道最着急的是这3个屯,那几条线路的争论虽跟他们也有关系,但时间长短问题不大,无所谓。他们决定等这3个屯争论清楚了,有结论了,再安排怎么做。他们比谁都不着急上工地。

从整个事情来看,争论的意图其实很明显,就是每个屯都力图将本屯的那段公路纳入到这条村级公路里来。这是一个非常现实的经济上的考虑,因为作为村级公路就意味着修这段路所用的钱由政府来出。如果公路不经过该屯,则该屯与主干路相连的那段路由该屯自行解决。大家都知道机会难得,都希望一劳永逸,都倾注了太多的热情和期望。

他们没有想到的是,他们的争执不休给了原本失望的布丰屯以机会,布丰屯开始了他们争取改道的行动。

三、改道

(一)布丰乘虚而入

在空间分布上,布丰屯与立丰村的上述5屯有差别。立坡、龙排、龙包、龙均、岜独都是从那造屯一侧的山路出陇,而布丰则走对面山上的另一条路。龙坡等5屯的人还经常能在赶圩的山路上相遇,而布丰人与其他屯的人则只有可能在市场上相遇。因此,布丰与其他5屯之间的联系更少。

布丰屯在立丰村的盟友是达乐屯。与其说这是两个屯还不如说是同一个屯,因为达乐屯是20世纪60年代末从布丰屯分离出去的一个屯。分离的原因是由于田地,与达乐屯邻近有一个那莫屯,三四十年代是共产党人活动的根据地,国民党政府对那莫屯进行了多次围剿,最严重的一次是当时的县长领着县保安队在那造人引导下(当时那造屯是乡府所在地,那造人做乡长),攻进了那莫屯烧杀掳抢,连孩子也不放过。那莫人迁出了原址,一部分人走时,将达乐河河口边的一些土地卖给了布丰人的祖先,布丰开始在达乐河边耕作水田。新中国成立后,那莫屯与布丰屯围绕着这些水田开始了旷日持久的争讼。集体经济时代,由于国家强有力控制,虽有争执,但大体相安无事。60年代末,布丰人一是为了就近耕种这些田,二是为了保护劳动成果,三是表明他们决不放弃的决心,一部分迁移到达乐河边定居下来。但到了80年代承包责任制后,那莫人开始了新的一轮争讼,官司打到县里,布丰人在全屯进行了动员,他们用从屯里收集到的祖先买地文书,以及土改时的分田依据打赢了这场官司,从而巩固了他们的土地所有权。这样,由于分隔的时间不长,达乐人的兄弟姐妹都还在布丰,他们的土地也交叉在一起,更由于两屯利益攸关,达乐得依赖布丰人力上的支援和保护,两屯形同一体,彼此互相支持。在周边地区,他们也将这两个屯视为同一单位。

布丰屯是陇里常有的典型的大屯,即使除去达乐屯,也是龙丰村人口最多的一个自然屯。与立坡一样,这些人口稠密地居住在一个并不太大的陇的底部。除了有5户姓苏外,其他的家户都姓卢。卢姓依据其系谱不同又可区分为大卢和小卢,大卢在男性系谱上同出一源,但现在分成了5个外婚单位“族”,小卢构成了一个“族”,苏姓构成了一个“族”,这7个“族”构成了布丰屯和达乐屯的7个外婚集团,他们彼此依据陇人的婚姻规则相互通婚。

在周边社会的眼光里,布丰是一个封闭、不开放的地方。首先是相对于其他屯而言,布丰人有更高的屯内婚比例。除了极少数婚姻溢出屯外,他们基本上都在屯内寻找婚姻对象。他们也更为严格地遵守女人单向流动的规则。他们由此也与其他屯有更少的往来,其他屯尽管也有很高的屯内婚比例,但还是笑他们在女人方面是自力更生、自给自足。我在立坡时,他们说起布丰人尤其有优越感,他们认为立坡人穿着、行为时髦,在外面你看不出是陇里人,但布丰人一眼看上去就清楚是陇里人。其次是他们认为布丰人特别信神,很迷信。有三件事可以证明,一是在集体时代,有人偷了仓库的谷子,屯内干部将全村的人召到村头的社神前(不去的显然有问题),然后杀鸡作誓,吃血酒,结果第二天,就有人将偷去的谷子偷偷地放回到了仓库边上。三四年以前,屯内小学的衣物被偷了,也是用同样的办法解决了问题。一年以前,一个外地来布丰任教的陈老师的东西不见了,也是用的这一办法要回了他的东西,同样很灵。而这一办法在别的屯就不灵了。布丰屯落后而且封闭,不过大家在完成对布丰的一个比较低调的评价后,也总是会加上一句:“他们屯落后是落后,但他们屯的人很团结。”

团结的布丰屯在公路建设上已经有很多委屈。因为立丰公路自始至终好像与他们无关,所有测定的路线都是理所当然地走那造屯这一侧。他们当然也有很多理由替自己抱不平:他们是全村人口最多的一个屯,全村的公路却把他们屯扔到一边,这不合理;而且多少年来,国家的照顾都落在立坡屯这几个屯里,怎么说也应该轮到布丰屯享受一次;再说,布丰屯也是当年的革命根据地,国家应该给予特别关照。由于布丰屯在立丰村的孤立地位,布丰人最初的意见改变不了村里的事实。但乡里答应,在修通立丰公路后,可以帮助布丰人修通布丰到龙包的路使其与立丰公路连起来。布丰人对这个承诺比较冷淡,他们想不出这条路对他们有什么意义。如果公路走那造屯一侧,他们就采取观望的态度,他们不会去修一条对自己没有什么意义的公路。

5个屯相持不下的争论给了在一旁觊觎的布丰人以机会。他们明白工作队、乡政府对这些争论不耐烦、不明白,而且也没时间和精力去弄明白他们争论的是什么。他们决定利用这一机会。他们明白达到这一目标首先是拉关系,而拉关系就要花钱。于是每家集资一些钱,由卢金英等人开始了活动。

他们第一步策略是取得处在平地的峒平屯的支持。因为要改道,就得走峒平屯这一侧,要经过峒平屯的田。想从这边修路而没有峒平屯的同意是绝对不可能的,布丰人要让峒平人支持并不容易,因为布丰屯与峒平屯之间有矛盾。矛盾的缘由是达乐屯曾经得过一笔来自平果县水电局的库区补偿,峒平屯认为他们的水田也被淹没了,因此这笔补偿不应该被达乐屯独占。他们告到乡里,现任乡领导新官不理旧事,相互推诿和稀泥,峒平人嚷嚷要将这事往县里告。〔29〕在那莫屯与布丰的土地争讼中,由于那莫屯与峒平屯有亲戚关系,峒平也一直站在那莫一边给布丰和达乐施加压力。不过峒平人还是被布丰人说服了,决定把眼前的事与以前的矛盾分开。因为这件事对他们有明显的好处:公路顺便经过了他们村边,这样省去他们不少工钱。至于他们损失的田,布丰人在这一带也有一些水田,布丰人答应可用他们的水田补偿回来,这样,峒平人不费分文,就赚了一条路,何乐而不为?

有了峒平屯的配合,布丰人开始做工作队和乡干部的工作。据说是在峒平屯里,由峒平屯具体安排,布丰人杀了一只羊,请来了一些干部。他们一边喝酒,布丰人一边提出了他们的改道方案:公路从峒平屯一侧经过,从这边的山坡进山,先修到布丰屯边的山头上,再拐向龙包屯。布丰人解释说这条路线的好处是一条路将立丰村7个自然屯联系在一起,布丰人也不会有怨言了。他们当场向干部们保证:只要乡政府同意公路走这条路线,布丰屯和达乐屯全体上工,大干快上,三个月时间一定将公路修通到布丰山头。

(二)工作队乡干部的全盘考虑与其他

对于工作队和乡干部来说,布丰人的出现,以及他们的决心和表现也许来得正是时候。

首先要说清的是建立丰村这条公路的资金并不来自百色地区“百日公路大会战”的专用款项。这笔钱是自治区“以工代赈”项目的钱,是自治区工作队申请得来的。因此没有在报上公布,但同样也是村村通公路大会战的项目。这笔钱得来不易,试想一想,自治区的领导住在城里,如果没人告诉他,八辈子也不会知道你这儿有一条路要修;第二,就算知道了,这钱给谁不可以,为什么偏要给你?因此,要到这笔钱充分显示了当时工作队队长的活动能力和过硬的人际关系。为此,他肯定付出了相当的精力,动用了他积累已久的社会关系资源。这件事肯定要跑前跑后、跑上跑下、看人脸色,包括牺牲个人的一些尊严去恳求关键机关的小人物,甚至自己掏腰包请客送礼。说起来,工作队下到乡里看似无事,但心理上并不轻松,尤其是工作队领导。即使不谈对贫困村民的同情心与责任感,他们自己也得有工作成绩,也得用事实来向当地的政府和领导证明自己存在的重要性和合理性。争取到这个项目,肯定是队长这一年里最重要的一份成绩,他个人也因此深感荣耀,或许也让县领导刮目相看。他们的这一欣喜反映在立丰公路的开工仪式上,1998年×月×日,立丰公路在那造屯的起点举行了开工典礼,出席这一典礼的有很多当地很少见到的大人物,尽管仪式很短促,但隆重而又热烈,充满了希望。大家都相信并期望这条来之不易的公路早日建成,并成为山区人民脱贫致富的一条康庄大道。

因此,工作队、乡干部对接下来这5屯之间的争执毫无准备。本来对于这条期待已久的公路,村民应该有久旱逢甘雨的喜悦,应该倍感国家和政府的温情,应该配合领导的关怀,从而焕发出冲天的干劲和呈现出热火朝天的劳动景象。然而,除了开工仪式所展现的热烈外,这些都没有出现,相反是开工不久马上就陷入无休止的争执之中。

这类争论,以及争论所导致的停工,可能给工作队带来的更多是气恼和心理上的挫折,但给乡干部们带来的是确确实实的着急。工作队会认为村民素质低、不识抬举、不懂珍惜,以为这钱是天上掉下来的,那么容易就可要到?他们希望这条公路能在他们撤队之前修建好,这样他们的工作有一个圆满的结果。而乡干部是要面对另外的问题,百色地委机关报《右江日报》每个星期公布一次各县公路大会战进展情况,并排定座次。这种昔日打擂台式的做法给县主要领导人以很大的压力,他们的压力就是乡干部的动力。自己乡的工作如果拖累了全县的工程进度,影响到工作大局那问题就大了。因此,按照地委和县委的布置,每条路都指定了一位乡干部作责任人,这位责任人对工程的进度和质量负责任。

立丰公路的责任人是乡里一名姓陆的副书记。陆副书记是本县人,高中毕业后留在所在乡里做小干部,慢慢地提升后调到这个乡来做副书记。他的老婆没有什么工作,他来本乡后,老婆也跟随来乡里开了一个杂货店。据我的了解,这真是一个贪得无厌的人,几乎任何值钱的东西经过他的手都要减少,所有经过他的手到农民手中的钱物都要从中克扣,然后拿到他老婆店里去变卖。甚至同事和上级的钱由他托转都不可靠。我2000年回田野地点时,他们欣喜地告诉我:这个人被“双规”了。后来被撤了职,但似乎还保留了公职。其直接原因是他伙同别人将给立丰村修地头水柜的水泥私下卖给峒梅和立丰村的人〔30〕,这些都是后话。按照其他5屯的说法,这个人肯定接受了布丰人的收买。因此,在工作队和乡干部为立丰公路的进展迟缓而着急的情况下,他的意见显得很重要。5屯的人也总结是自己的慢待导致陆副书记倒向布丰人。但据我后来的了解,最主要的还是乡干部和工作队基于如下一些考虑:

一是的确如布丰人所说的,公路走布丰屯这边能将立丰村7个屯一次性连接起来。立丰村7个自然屯,一个人要走遍起码得两天,往常支部开会,都是等到街天在街上找各屯熟人通知才能聚集开会。乡政府从整个行政村的角度出发,希望利用公路建设来改变这种各屯之间不相往来的现象。按乡里的想法,原来的路线的确对布丰这个大屯考虑不周,而这条公路的建成将使立丰村真正成为一个整体,这样在村委村支部的坚强领导下,立丰村就可以“团结一致奔小康”。

其次是面对立丰人无休止的争论,乡政府已觉得时间不等人。乡干部认为:如果公路走那造一侧,布丰人就不会参与,布丰屯又不参与而5屯又迟迟不动工,公路何时建成,乡政府实在没有把握。现在有了布丰人的承诺,公路起码可以按时通到布丰屯,有布丰屯的参与,每个劳力负责的平均工作量减少很多,等其他5屯内部的矛盾解决,总工程也就易于完成了。

当然,改道还包含着对立丰5屯的气恼。国家的钱当然要支持积极性最高的地区和人民,5屯的人不积极,布丰人积极,那么乡政府就支持布丰。乡政府和工作队也希望借此刺激一下立丰5屯的群众,让他们珍惜这来之不易的机会。

(三)村干部的屈服

1998年×月×日,乡干部、工作队正式作出了改道的决定。他们为此专门召开了一个会议,参加会议的有:自治区扶贫工作队队长,乡党委书记,乡长×××,立丰公路责任人,以及村领导人谈永森、阮国爱、卢金英、卢永权。

会议首先通报了全乡公路会战的进展情况,对这段时间公路会战的工作作了一个总结。反复强调了不能因为个别的工程影响全乡乃至全县的进程。会议严厉批评了立丰公路进展缓慢的问题,并将问题的原因归结为村干部领导不力。最后,乡干部宣布了改道的决定,几个主要干部分别解释了改道的理由,然后强调这是最后决定。干部们说,不要再争来争去搞乱人们的思想,影响工作效率。现在干部们的责任是如何做群众的工作。

面对这突如其来的变故,大概除了卢金英心中有数外,其他的村干部都措手不及。他们知道自己开始要面对一个更大的困难,他们本能地表示反对,但他们的意见很容易就被乡干部否决。领导已经讲了改道的好处,这些好处主要是从全村的角度、从大局的角度出发的,这些说辞冠冕堂皇,他们没有反驳的空间。他们只好说这样的话很难做群众的工作,乡干部说,正因为群众的工作难做才需要我们干部去做,否则要我们这些干部干什么?我们做干部就是做群众工作的,这是我们不容推辞的职责。党和国家正确的决策和指示就是要坚决贯彻执行,从这里也可以反映出我们干部队伍的素质问题。乡干部由此格外强调说,“首先是我们干部自己的思想要通,我们通了才能做群众的工作。我们不能和一般群众有一样的觉悟”。

村干部们只好沉默,但一肚子的不以为然。他们很清楚,这些领导七嘴八舌的话都是说给他们听的,都是在用大话压他们去面对群众。他们也清楚乡干部也不是不知道群众工作难做,乡干部也知道自己说的都是一些什么话,说这些无非就是不让村干部逃避,因为直接做群众工作的还是他们。他们想:“你们乡干部做几年就跑了,工作队也是一年一换,你们当然没什么。工作往下一推,干好了是你们的成绩,干不好是我们的素质问题。但我们不同,我们土生土长,得罪了群众我们自己怎么生活”。村干部嘴里不说,但心里在盘算怎么回去向群众解释。首先一点当然是要撇清改道与其个人之间的关系。

(四)布丰大干快上

布丰屯在得知正式改道后,马上在全村进行了动员,以最快的速度开始了改道后公路的建设。

布丰人十分明白,事件随时可能还发生变化。布丰能做到的事情,其他5屯当然也能做到。实际上,5屯的失败就在于他们太不把布丰当回事,他们事先根本没想到公路还存在这种改道的可能,没有意识到还存在布丰这样的挑战。布丰当然不会再轻易失去这一机会。他们清楚只有让乡里的决定变成一个事实,才能把自己的希望变成现实。因此,他们迅速地从乡里要来了一台柴油机、一台空压机、一台打钻机,还有爆破用的雷管和炸药。他们组成了爆破队,爆破队的任务是将拟定路线上的石头炸开,然后人们将石头垒平,就成了一条公路。他们差不多第二天就将从峒平到布丰的那一段按人口分给了每一个家户。这样没几天,布丰屯的那条路上已开始机声隆隆,人声鼎沸,一派热情高涨、大干快上的样子。

布丰人还将自己的热情和干劲充分表演给乡干部们看。他们有一些在广东打工的青年,听说家里开始修公路,就赶了回来帮家里修公路。还有一些老人也上了工地。这些都作为干劲冲天的事例被渲染后反映到乡政府和工作队那里,让他们倍感路线和决策正确后所产生的惊人效率。布丰人的效率高这也是事实,因为石头爆破到那里,属于该段的家户就组织起家人和帮工的亲戚朋友上工地;而他们自己的那一段修好后,又会帮其他家户去修。因此只要爆破的速度足够快,他们修建公路的速度还可更快。这一过程在他们这里很自然,放在其他村屯也是这样,因此,虽然是每一段都分给了某一家户,但实际上公路每一段都差不多倾注了全屯的劳动。换句话说,效率来自于其传统的组织方式,但这些情景让乡干部和工作队看在眼里,的确很受鼓舞。

就这样,一条宽约六七米的山路蜿蜒曲折地沿着从峒平到布丰屯之间的山坡向陇里延伸过去。

四、尾声

2001年的3月,为了参加立坡春天全屯的“拜山”,我再次进陇。在进山公路的起点外,很幸运,有一辆运石头的农用拖拉机准备进山。和我一起进山的有立坡的几个人,还有从邻近的峒拨屯回立坡屯“拜山”的谈姓老乡。我们商量好了价钱,车蜿蜒行进在去立坡的路上。我知道这条路的危险性,因此选择了车后边的一个位置,他们有人好心要我坐下来,我摇摇头,手扶着车挡板保持站立的姿势。因路面没有用碎石铺平,都是粗糙的大块石头,车行走得很慢,也颠簸得很厉害。我东倒西歪,还是不肯坐下,让自己保持一种蓄势待发的状态。按我的经验和想法,只要车有歪向一边的迹象,我就在第一时间里跳车。车经过两块大石头所在地方时,我望着右边1米外深约100多米的深坑,我想象连人带车摔下去尸骨无存的样子,头有些发晕。车过去这一段后,我如释重负地坐下来。转过布丰山头后,通往龙包屯的路上,另外一个更深的陇在等着我们。我又紧张地重新站在车挡板边,看着拖拉机歪歪扭扭地随时要翻车下山的样子,我实在担心得很。终于过了这一段,我也长出了一口气,决定以后即使再辛苦,也走路进陇,不愿坐车受这份惊吓了。我注意到,周围的立坡人一副见怪不怪、心情轻松的样子。坐在车里的谈姓老乡看出了我一路的紧张,他对我说:刚才过那一段时,我都闭上了眼睛,不敢往外看,我太怕了。看到有人在分享我恐惧,我笑了,我说:我也怕死了。

到了立坡后,我将我怕死的经历讲给大家听,大家哈哈大笑。说一开始我们也怕,后来多走几次就习惯了,又问我看到百苗那儿的一块牌子没有。我说没有,他们告诉我,那块牌子上写着:此路不合格,禁止行车载客。

在经历了公路事情之后,立坡屯与龙排屯也正式分裂成了两个祭祀单位。在一个晚上,龙排屯的道公将立坡屯后社庙里属于龙排屯的祖先与神灵请回了龙排屯,他们在龙排屯的村后山坡上新修了一个社庙,从此以后,他们的祖先与神灵就安居在这个社庙里。有了独立的社庙,龙排屯也不再和立坡屯一起进行春秋两次的“安社”。两屯之间的亲戚仍然是亲戚,他们还在继续来往,但两个屯就是两个独立的屯了。也许这一过程从长远来看是必然的,但公路的纠纷无疑加速了两屯分裂成为两个独立的社会单位的进程。

一条为所有人期盼的公路最后惨淡地修成一条不合格的公路,而且这一过程还加剧了地方社会的分裂,这显然不是所有人预期的结果。在这一过程之中,似乎也很难有人应该为这一结果承担责任,事情中的每个主体,甚至涉嫌贪腐的乡镇官员,也似乎都有可理解的理由与立场,这些看上去不同的立场应该如何协调——或者怎样才能协调呢?他们的立场就真的存在冲突吗?本来,这条公路除了能将村落与外界社会连接起来之外,还可完成村落之间的连接,但每个村落都以自己的村落为中心,强调公路直通自己村落的意义,而将其他村落视为只是主干路上支路的延伸,似乎对公路能够同时连接彼此村落毫无兴趣。他们的坚持与反对,到底是基于村落的利益,还是村落在地方社会上的象征地位,或者只是不愿因为公路而改变长久形成的、传统的习惯行走路线?即便说如果他们的立场与利益存在真的冲突,那他们又为什么不能协商出对所有人都相对有利的方案而任由事情演化为对谁都不利的结果?或者说在这样的一个地方社会格局下,他们在怎么样的情形下又可以达成对所有主体都相对有利的方案并很好地给予实施呢?

这些问题显然不是这篇小文章能够完全解答的。本篇文章也只是提供了供我们进一步思考的一个描述,告诉我们在一个复杂的社会环境下,即使有明确的、共同的社会目标,我们也未必能实现这些目标,甚至社会变迁的结果也与我们的目标完全背道而驰,不论是边疆地区通往现代化的小公路,还是体量庞大的社会发展之路。路在何方?路向何方?我们依然难以把握和难以确定。

【注释】

〔29〕其实达乐人也很委屈,因为这笔钱是由乡里转交过来的。应给的补偿大概是近两万元,乡里说这钱分给每家也没多少,也没意义,决定给达乐屯修一所小学。我看过那所小学,是一个小小的平房,大概最多只用了4000元。对于前任乡干部的这种作为,后来的乡领导当然不想理会这件事。

〔30〕这也是让我大惑不解的事件之一:陆副书记卖掉的是立丰村的水泥,有一部分卖给了立丰人。他们知道这是立丰人应得的水泥,但并不妨碍他们与陆副书记合谋损害自己的村集体。这一类似事件我在最近又碰到,他们新建小学的水泥,被学校的负责人私下里卖出不少。他们愤愤不平。我问有什么证据,然后有人私下告诉我他们家用作厨房的水泥就是在那儿买的。一方面在公众场合是社区利益的维护者,另一方面私下里又不失时机地去做损害社区以获得私人利益的事。公与私的区分制造出了人格上的分裂。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。