第二节 中枢神经系统

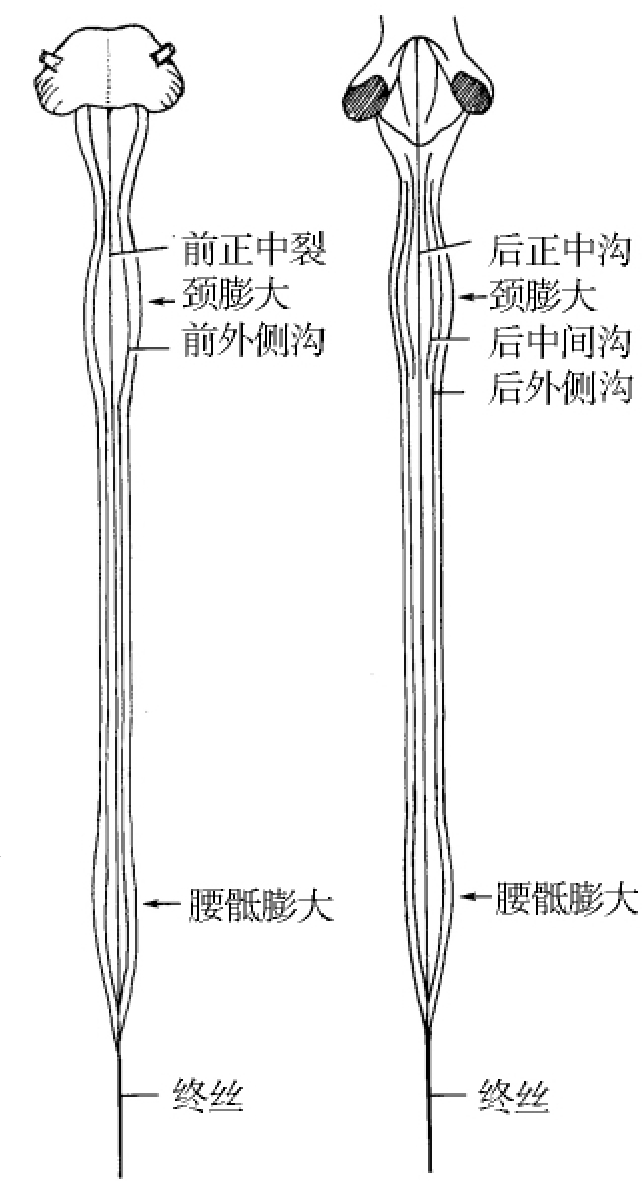

图10-2 脊髓的外形

一、脊髓

(一)脊髓的位置和外形(图10-2)

脊髓位于椎管内,上端在平枕骨大孔处与脑相连,下端在成人平对第1腰椎体的下缘。脊髓为细长而前后略扁的圆柱状结构,长40~45cm,脊髓全长有两处膨大,位于上部的称颈膨大,连有分布到上肢的神经;位于下部的称腰骶膨大,连有分布到下肢的神经。人类的上肢功能较发达,颈膨大比腰骶大更为显著。脊髓的末端变细,呈锥状,称脊髓圆锥。脊髓圆锥的下端续以无神经组织的细丝,其末端附于尾骨的背面,称终丝。

脊髓的表面有六条纵贯脊髓全长,且彼此大致平行的沟、裂。位于脊髓前面正中的称前正中裂,较深。位于脊髓后面正中的称后正中沟,较浅。前正中裂和后正中沟的两侧,各有一条浅沟,分别称前外侧沟和后外侧沟。前、后外侧沟内分别连有脊神经的前根和后根。前、后两根在椎间孔处汇合成一条脊神经。每条脊神经的后根上都有一个膨大的脊神经节。

脊髓的两侧有31对脊神经,每对脊神经所连的一段脊髓,称一个脊髓节段,因此,脊髓可相应分为31个节段。即8个颈段、12个胸段、5个腰段、5个骶段和1个尾段。

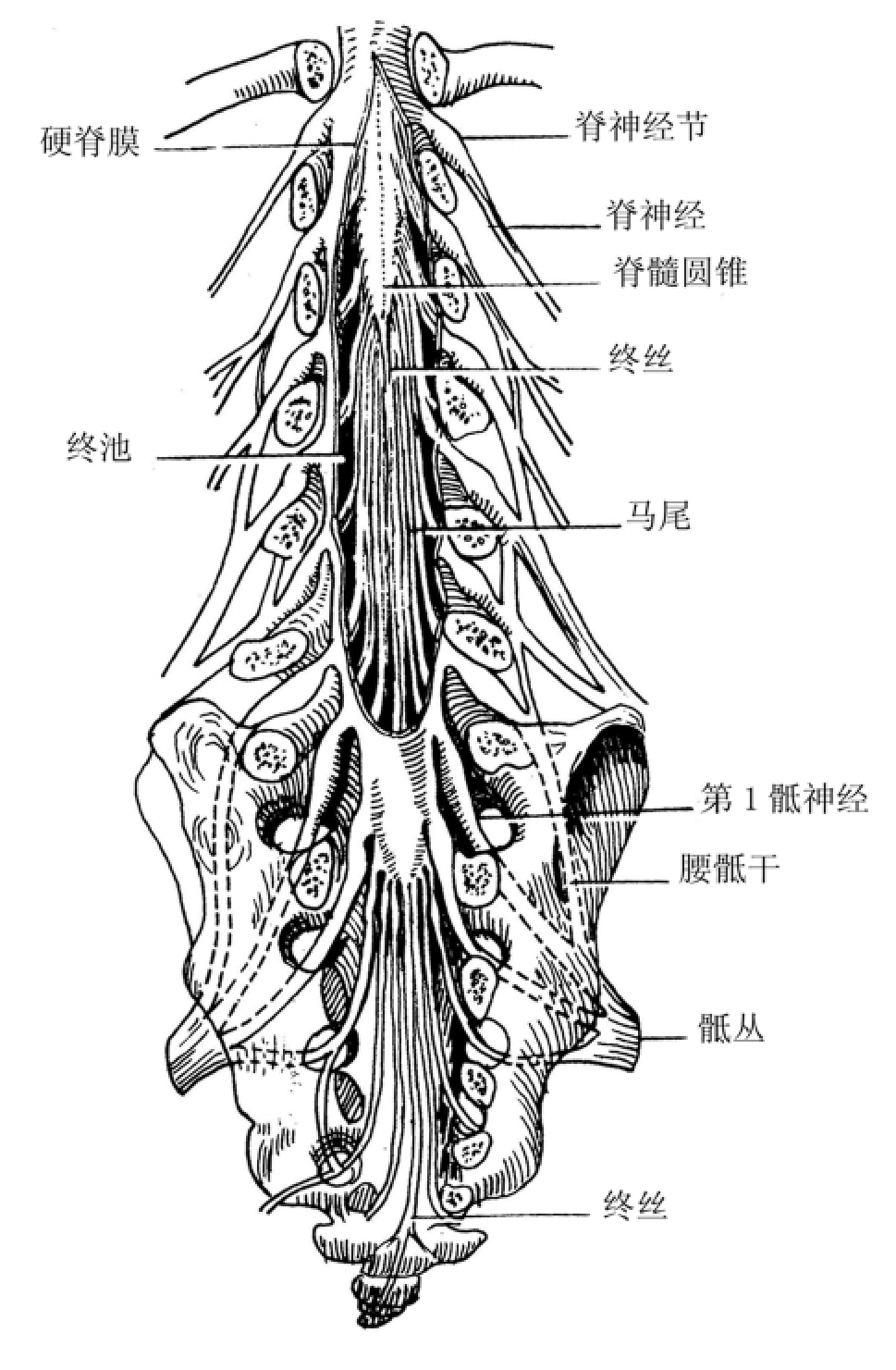

在胚胎早期,脊髓和椎管长度基本相同,脊髓各节段与相应的椎骨大致平齐,所有的脊神经根均大致呈水平方向,行向相应的椎间孔。自胚胎第4个月起,脊髓增长的速度比脊柱迟缓,由于脊髓上端与脑相连,位置固定,因而脊髓各节段与椎骨的对应关系发生变化,即脊髓各节段逐渐高于相应的椎骨。由于脊髓相对升高,致使腰、骶和尾神经根,行至相应的椎间孔之前,在椎管内斜行向下,并在脊髓圆锥以下围绕终丝,形成马尾(图10-3)。由于脊髓下端与椎骨的对应关系,各人不尽相同,女性脊髓的下端一般认为较低于男性,因此,腰椎穿刺应在第3腰椎以下进行,以免损伤脊髓。

熟悉脊髓节段与椎骨的对应关系(图10-4),对确定脊髓和脊柱病变的位置和范围有重要意义,脊髓节段和椎骨的对应关系见表10-1。

图10-3 脊髓圆锥与马尾

图10-4 脊髓节段与椎骨的对应关系

表10-1 脊髓节段与椎骨的对应关系

(二)脊髓的内部结构

脊髓由灰质和白质构成。脊髓中央的纵行小管,称中央管。中央管的周围是灰质;灰质的周围是白质。

1.灰质

在脊髓的横断面上,灰质呈蝶形(图10-5)。在脊髓的整体上,则呈蝶形柱状。每侧灰质向前扩大的部分,称前角(柱)。其内含有运动神经元,它发出的轴突自脊髓的前外侧沟穿出,组成脊神经前根,构成脊神经的躯体运动纤维,直接支配骨骼肌的运动。前角运动神经元主要有两种类型,即α神经元,为支配骨骼肌运动的主要神经元;γ神经元则与维持骨骼肌张力和反射功能有关,故脊髓前角受损时,引起同侧相应骨骼肌的随意运动障碍,张力低下,反射消失,肌萎缩等,临床称为软瘫。

图10-5 脊髓的灰质与白质

灰质的后部狭长,称后角(柱),内含联络神经元。其发出的树突与脊神经后根的纤维形成突触,其轴突有的进入白质,组成上行的纤维束入脑,有的则在脊髓的不同节段间起联络作用。

脊髓胸段和上腰段的前角与后角之间,灰质有突向外侧的侧角(柱)。其内含有交感神经元的胞体,是交感神经在脊髓内的低级中枢。它发出的轴突随神经前根出椎管。脊髓的第2~4骶段,虽无侧角,但在前角的基底部,相当于胸段侧角的部位,含有副交感神经元,称骶副交感神经核,是副交感神经在脊髓内的低级中枢,它发出轴突,也随脊髓神经前根出椎管。

脊髓前、后角之间的外侧有网状结构。

2.白质

每侧白质均可借脊髓表面的沟、裂分为三个索;后正中沟和后外侧沟之间的称后索;前、后外侧沟之间的称外侧索;前正中裂和前外侧沟之间的叫前索。各索都由多个纤维束组成。纤维束主要有两类:即上行纤维束和下行纤维束。这两种纤维束多位于白质的周围部。此外,紧靠灰质的周边,还有一类较短的纤维束,称固有束。它起于脊髓的不同节段,在脊髓内上升或下降几个节段后,终于脊髓。固有束主要在脊髓内不同节段间起联络作用(图10-5)。

脊髓内主要的上行和下行纤维束有:

(1)上行纤维束:

1)薄束和楔束:位于后索,传导躯干和四肢的意识性本体觉(肌、腱、关节的位置觉、运动觉和振动觉)和精细触觉(辨别两点间距离和物体纹理粗细)的冲动。薄束位于后正中沟的两侧,传导来自下半身的冲动,故此束纵贯脊髓的全长;楔束位居薄束的外侧,传导来自上半身(头面部除外)的神经冲动,故只见于脊髓的上部。

2)脊髓丘脑束:位居外侧索的前部和前索中。它将来自躯干和四肢的痛觉、温度觉及触、压觉的冲动上传入脑。

(2)下行纤维束:主要有皮质脊髓前束和皮质脊髓侧束,分别位于前索和外侧索内。它将来自大脑皮质的神经冲动,传至脊髓前角运动神经元,司骨骼肌的随意运动。

(三)脊髓的功能

1.传导功能

脊髓是脑与躯干和四肢的感受器、效应器发生联系的枢纽。脊髓内上行纤维束和下行纤维束是实现这一功能的重要结构。脊髓通过上行纤维束,将脊神经分布区的各种感觉冲动传至脑;通过下行纤维束和脊神经,将脑发出的冲动传至(脑神经分布区以外的)效应器,从而对来自体内、外的刺激产生反应。

2.反射功能

脊髓的反射功能,是对来自内、外刺激所产生的不随意性反应。脊髓是神经系统的低级中枢,许多简单的反射可通过脊髓完成,如腹壁反射、腱反射,排尿、排便反射,发汗反射及性反射等,当脊髓受损时可引起上述反射的功能障碍。

二、脑

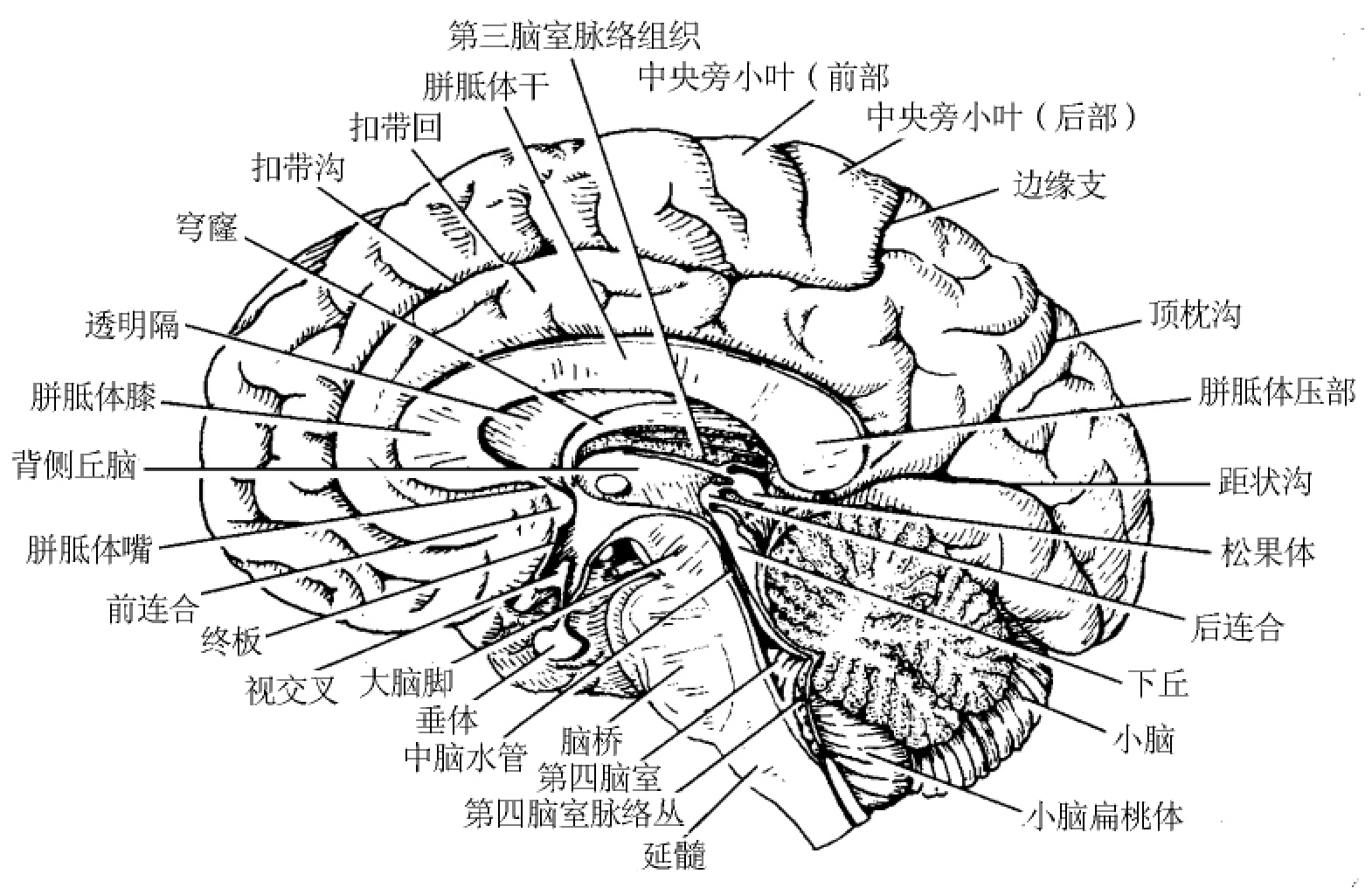

脑位于颅腔内,可分为脑干、小脑、间脑和端脑四部分(图10-6)。

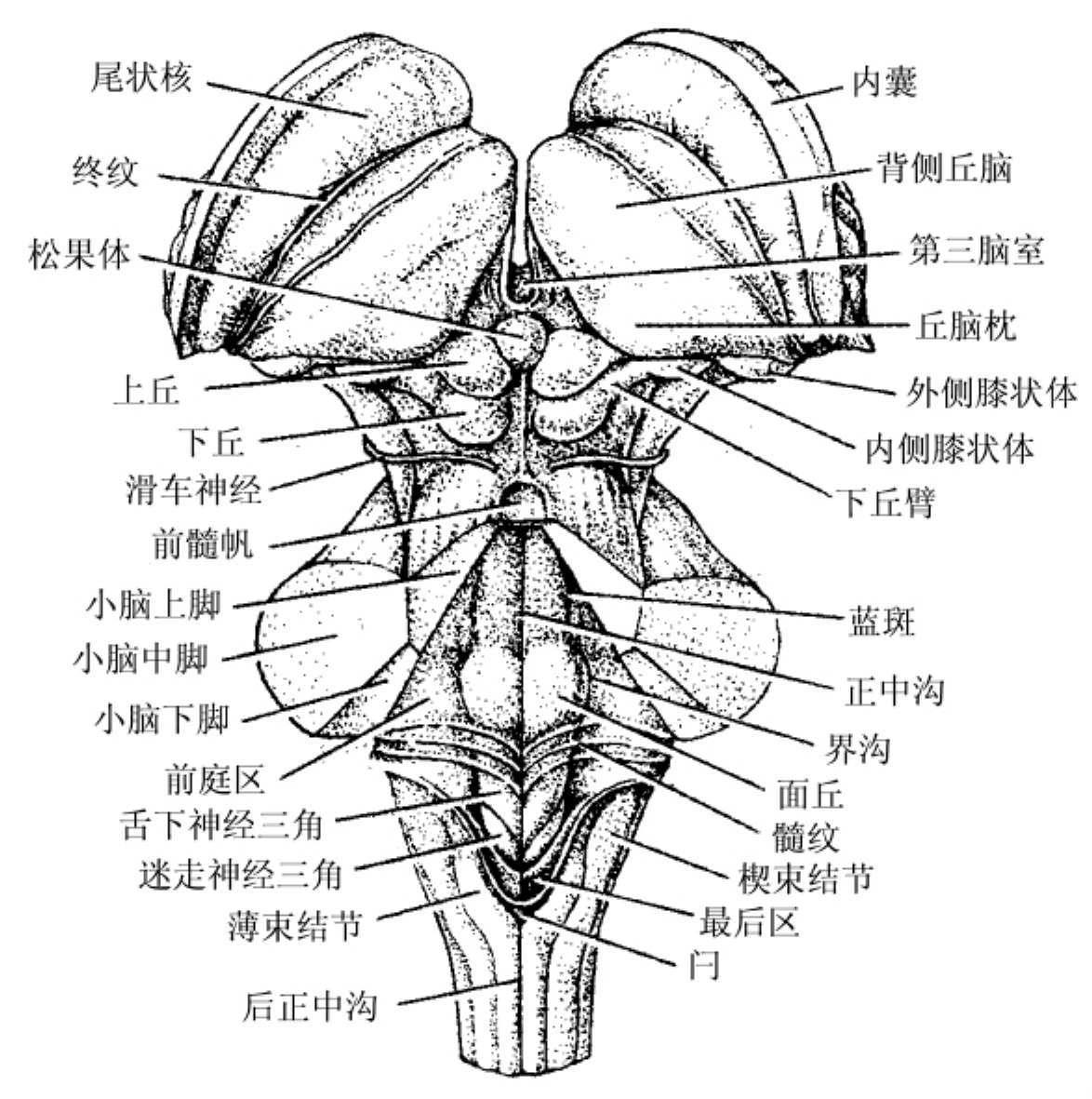

(一)脑干

脑干伏于斜坡之上,下与脊髓相续,上和间脑相接,后方连于小脑。脑干自下而上分延髓、脑桥和中脑三部分。延髓、脑桥与小脑之间的室腔,称第四脑室。中脑内的管腔称中脑水管。

图10-6 脑的正中矢状切面

1.脑干的外形

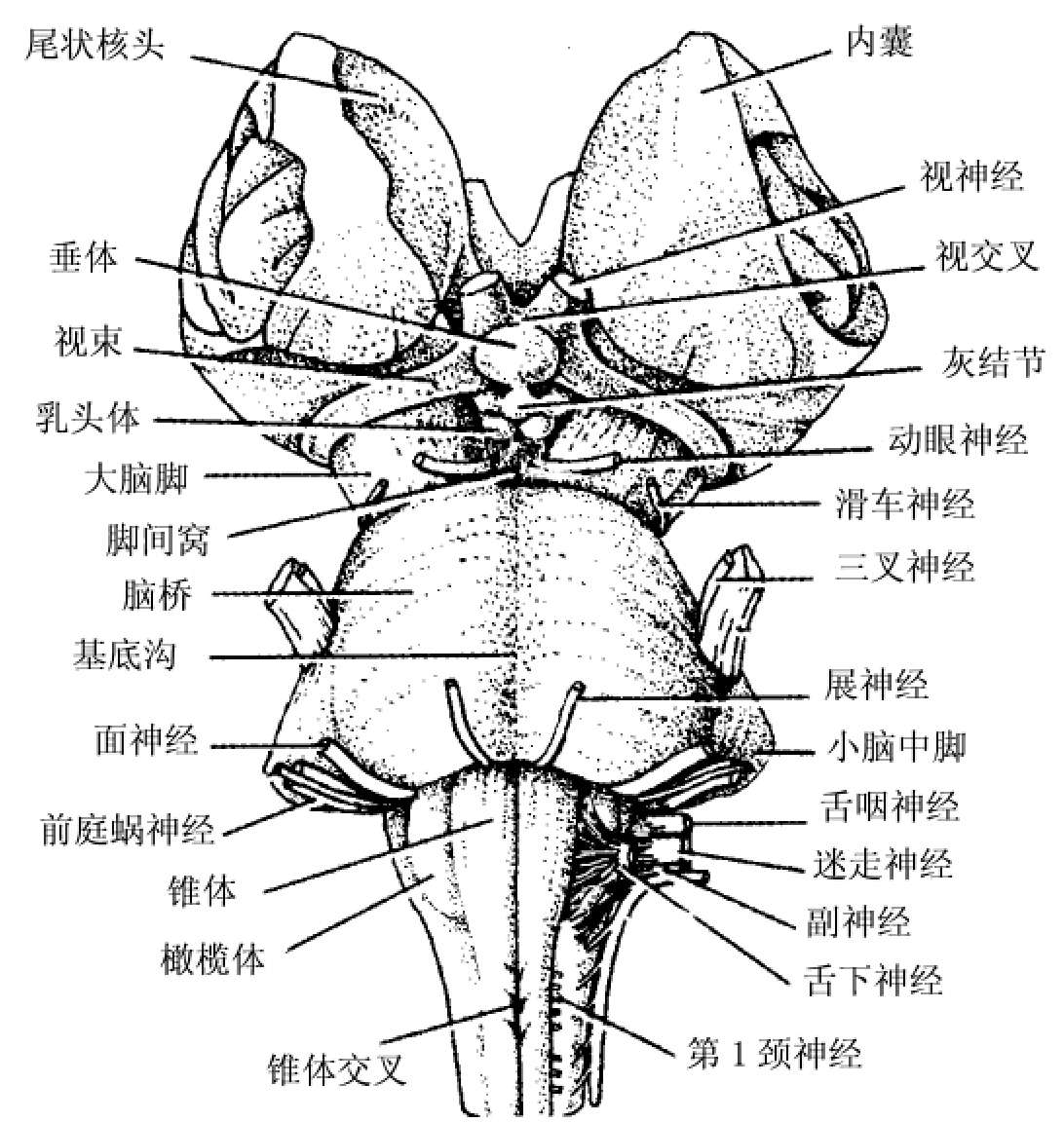

图10-7 脑干腹侧面

(1)腹侧面(图10-7):延髓上部膨大,下部缩细,表面有与脊髓相续的同名沟、裂。延髓上部前正中裂的两侧各有一纵形隆起,称锥体。它由大脑皮质到脊髓的皮质脊髓束构成。自锥体的下方,皮质脊髓束的大部分纤维左、右交叉,构成锥体交叉。因此,前正中裂在下部不明显。锥体的外侧是前外侧沟。

脑桥下缘借延髓脑桥沟与延髓分界,上缘与中脑相连。脑桥的腹侧面膨隆,向两侧逐渐细窄,并与背侧的小脑相连。膨隆部的正中,有一条纵行的浅沟,称基底沟。

中脑的腹侧面有一对柱状结构,称大脑脚。两脚之间的凹窝,称脚间窝。

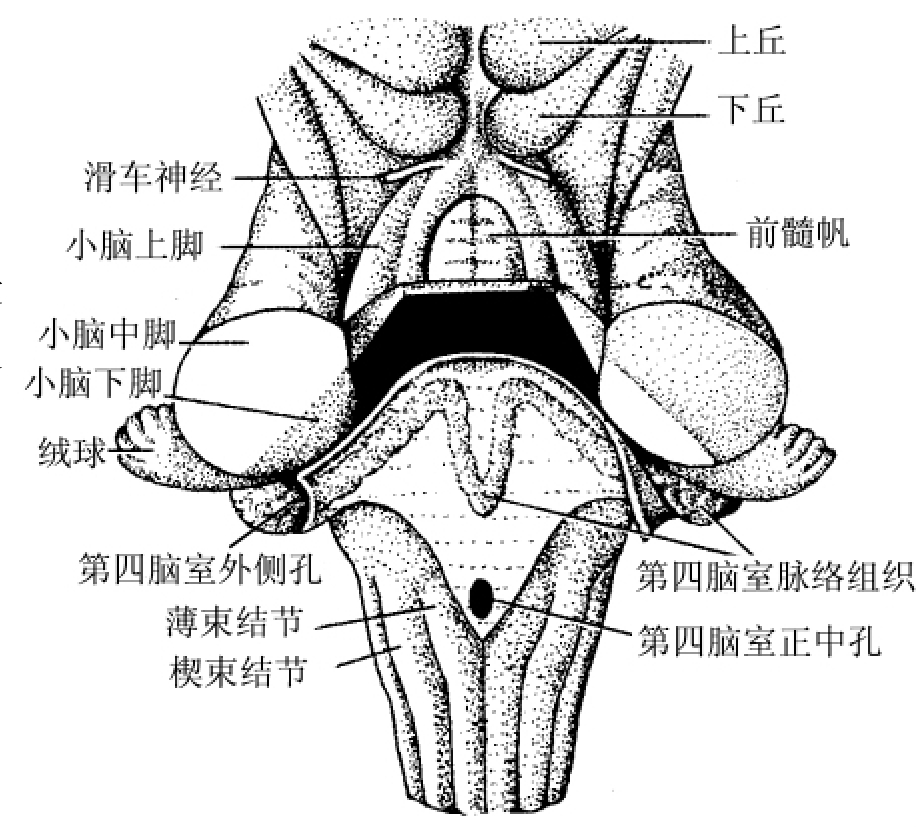

(2)背侧面:延髓下部后正中沟的两侧,各有两个纵行隆起,内侧的称薄束结节,外侧的称楔束结节。两者的深面分别有薄束核与楔束核。楔束结节外侧的浅沟是后外侧沟。延髓上部和脑桥共同形成的菱形凹窝,称菱形窝。

中脑的背侧面有上、下两对隆起,上方的一对称上丘,与视觉反射有关;下方的一对称下丘,与听觉反射有关(图10-8)。

图10-8 脑干背侧面

人的脑神经共有12对,除嗅神经和视神经分别连于端脑和间脑外,其余10对脑神经均与脑干相连。

1)与延髓相连的脑神经:经后外侧沟与延髓相连者自上而下依次是舌咽神经、迷走神经和副神经。舌下神经则经前外侧沟穿出。

2)与脑桥相连的神经:经延髓脑桥沟与脑桥相连的神经,由内侧向外侧依次是展神经、面神经和前庭蜗神经。在脑桥腹侧面开始变窄处,连有三叉神经。

3)与中脑相连的神经:动眼神经自脚间窝穿出;滑车神经由下丘的下方穿出。

2.脑干的内部结构

脑干也由灰质、白质和网状结构构成。

(1)灰质:脑干的灰质配布与脊髓不同,它不形成连续的灰质柱,而是分散成团块,称神经核,其中与脑神经有关的称脑神经核。脑神经核可分两种,与运动有关的称脑神经运动核;与感觉有关的称脑神经感觉核(图10-9)。

脑神经核的名称,多与其相连的脑神经名称一致。如和动眼神经相连的脑神经核,称动眼神经核和动眼神经副核。

各脑神经核在脑干内的位置,也多与其相连脑神经的连脑部位相对应,即延髓内含有与舌咽神经、迷走神经、副神经和舌下神经有关的脑神经核;脑桥内含有与三叉神经、展神经、面和前庭蜗神经有关的脑神经核;中脑内则含有与动眼神经和滑车神经有关的脑神经核(图10-9)。

图10-9 脑神经核在脑干背面的投影

脑干内除脑神经核外,还有其他神经核。如延髓中的薄束核与楔束核,与本体觉和精细触觉冲动的传导有关;中脑内的黑质和红核,对调节骨骼肌的张力有重要作用。

(2)白质:主要由纤维束组成。这些纤维束多位于脑干的腹侧部和外侧部。

1)内侧丘系:脊髓后索中的薄束和楔束上行至延髓,分别止于薄束核与楔束核。薄束核与楔束核发生的纤维,呈弓状行至中央管的腹侧,并与对侧的纤维相互交叉,形成内侧丘系交叉。交叉后的纤维,在中线的两侧折而上行,形成内侧丘系。主要传导来自对侧半躯干的本体感觉和精细感觉。

2)脊髓丘系:脊髓丘脑束的延续段,起初上行延髓的腹外侧,以后转至内侧丘系的背外侧。主要传导来自对侧半躯干和上、下肢的痛觉、温度觉和粗略粗觉。

3)锥体束:由大脑皮质发出的运动纤维下行而成。锥体束可分为两部分:锥体束的部分纤维,在脑干内的行径中陆续止于脑神经运动核,称皮质核束。锥体束的另一部分纤维,则不止于脑神经核,继续下降至延髓的上部构成锥体。在锥体的下端,大部分纤维左、右相互交叉至对侧,形成锥体交叉;交叉后的纤维下行于脊髓的外侧索,即皮质脊髓侧束;小部分未交叉的纤维则在脊髓的前索内下行,即皮质脊髓前束。

(3)网状结构:位于脑干的中央部,与中枢神经系的各部有广泛联系。

3.脑干的功能

(1)传导功能:大脑皮质与脊髓、小脑相互联系的上行和下行纤维束,都经过脑干。

(2)反射的低级中枢:脑干内具有多个反射的低级中枢,脑桥内有角膜反射中枢,中脑内有瞳孔反射中枢,延髓内有调节呼吸运动和心血管活动的“生命中枢”,后两者一旦受损,可危及生命。

(3)网状结构的功能:脑干内的网状结构,有维持大脑皮质觉醒、引起睡眠、调节骨骼肌张力,以及内脏活动等功能。

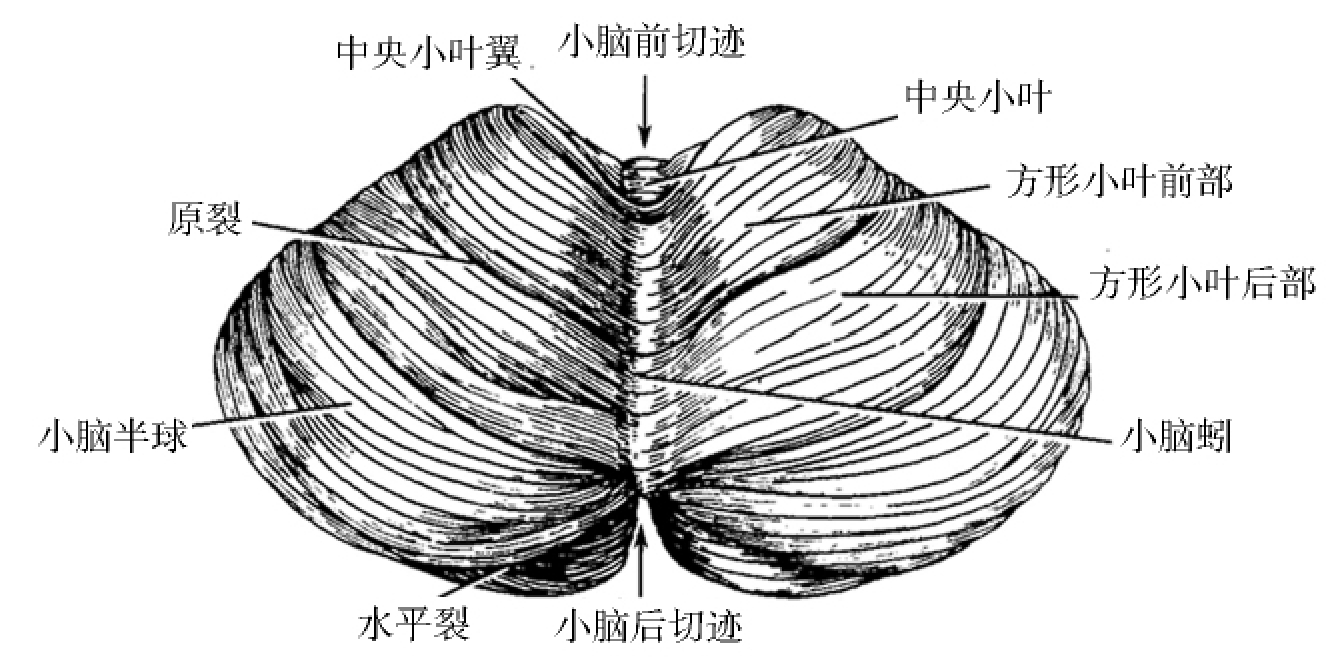

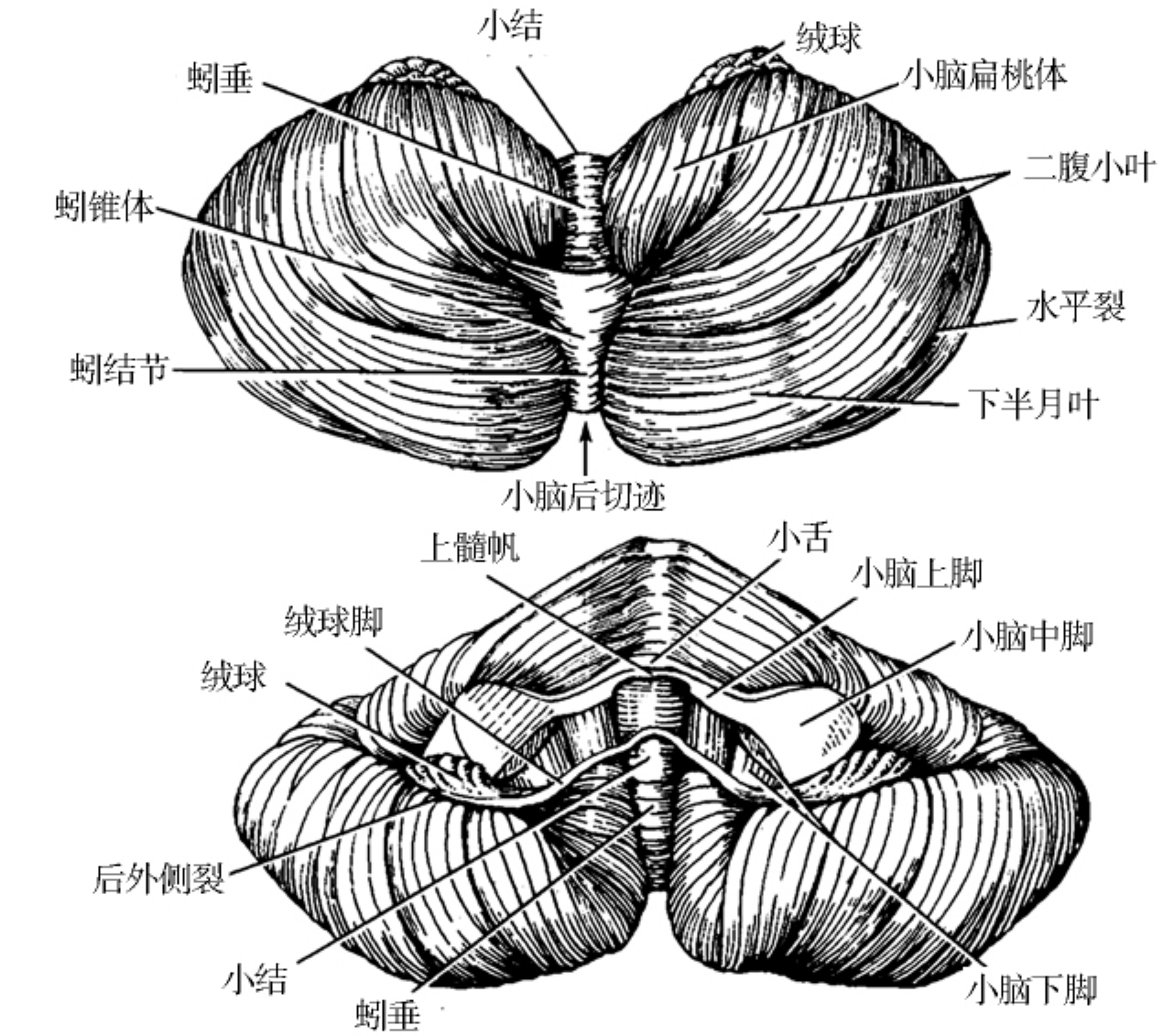

(二)小脑

1.小脑的位置和外形(图10-10)

小脑位于颅后窝内,在脑桥和延髓的后上方。小脑的两侧部膨大,称小脑半球,中间部缩细,卷曲,称小脑蚓。根据小脑进化的顺序,可分为原小脑、旧小脑和新小脑三部。原小脑即绒球小结叶,位于小脑下面的前份,体积最小,它与前庭有联系;旧小脑位于小脑上面的前份,与来自脊髓传导本体觉冲动的纤维有联系;新小脑是原小脑和旧小脑以外的部分,主要接受大脑皮质的纤维。在小脑半球的下面,靠近小脑蚓的两侧,有一对隆起,称小脑扁桃体。小脑扁桃体靠近枕骨大孔,当颅内压突然增高时,被挤压而嵌入枕骨大孔称为小脑扁桃体疝,压迫延髓,危及生命。

图10-10 小脑的外形(上面、下面)

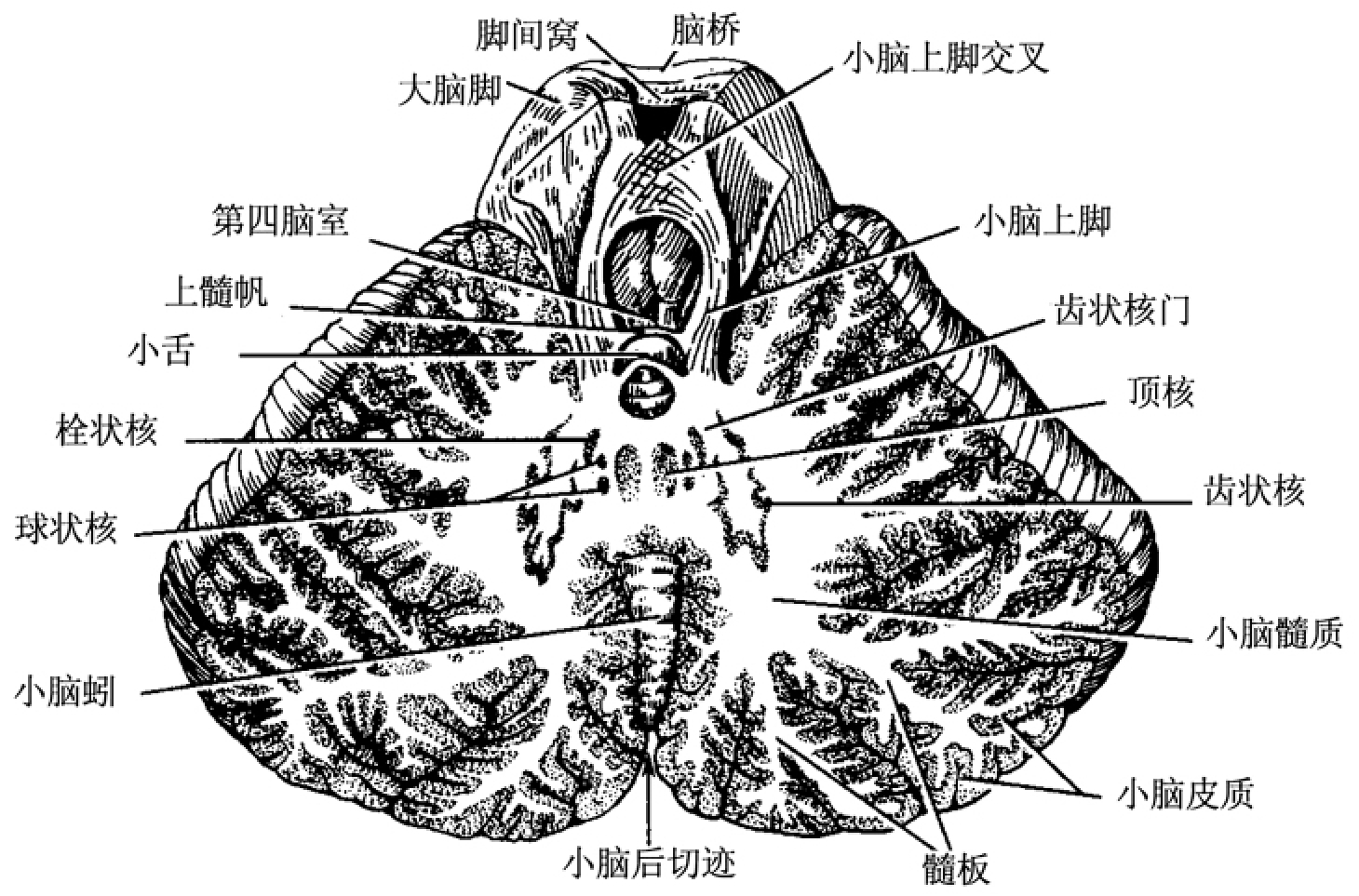

2.小脑的内部结构

小脑的内部结构与脊髓和脑干不同。小脑的表层是灰质,称为小脑皮质。深部白质,称髓体。髓体内又含有数对灰质团块,总称为小脑核,其中最大的是齿状核(图10-11)。

图10-11 小脑核

3.小脑的功能

小脑是运动调节中枢。原小脑主要与平衡有关;旧小脑主要是调节肌张力;新小脑则主要调节四肢随意而精细的运动。损伤小脑的不同部分,临床表现则各有所异。原小脑损伤,临床表现为站立不稳,行走时步态蹒跚;旧小脑受损,表现为肌张力减弱;新小脑受损,表现为动作不协调,如走路时抬腿过高,取物时手指过分伸张等。

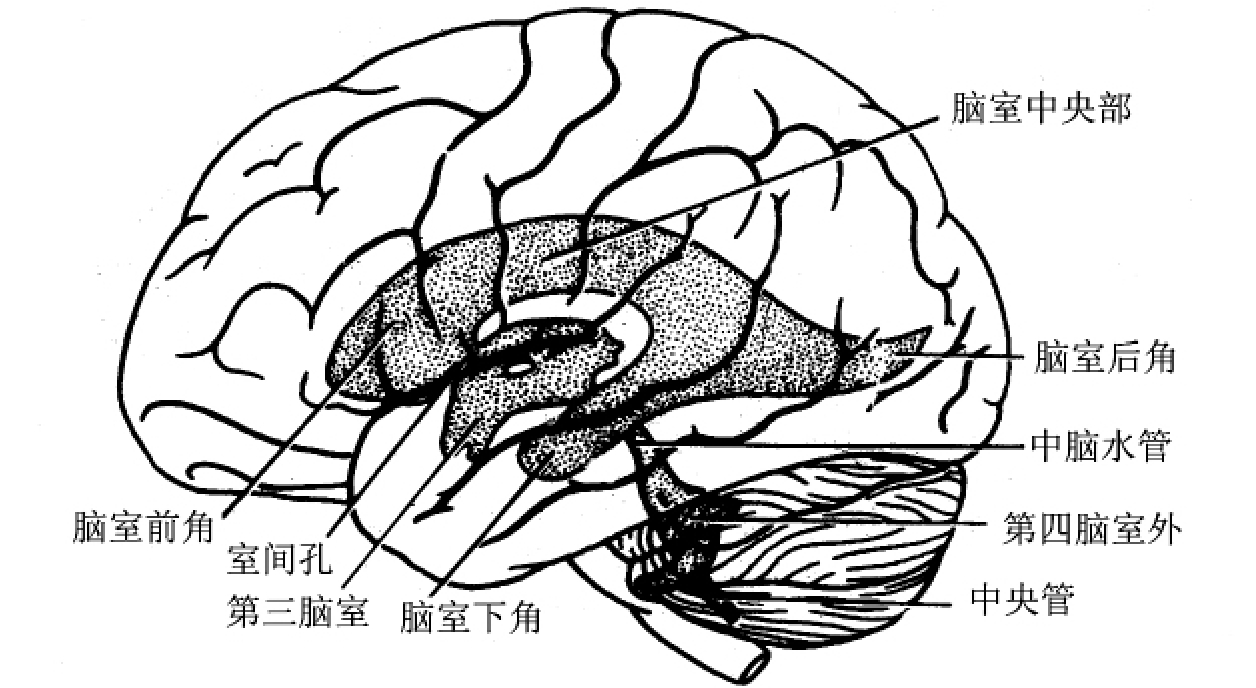

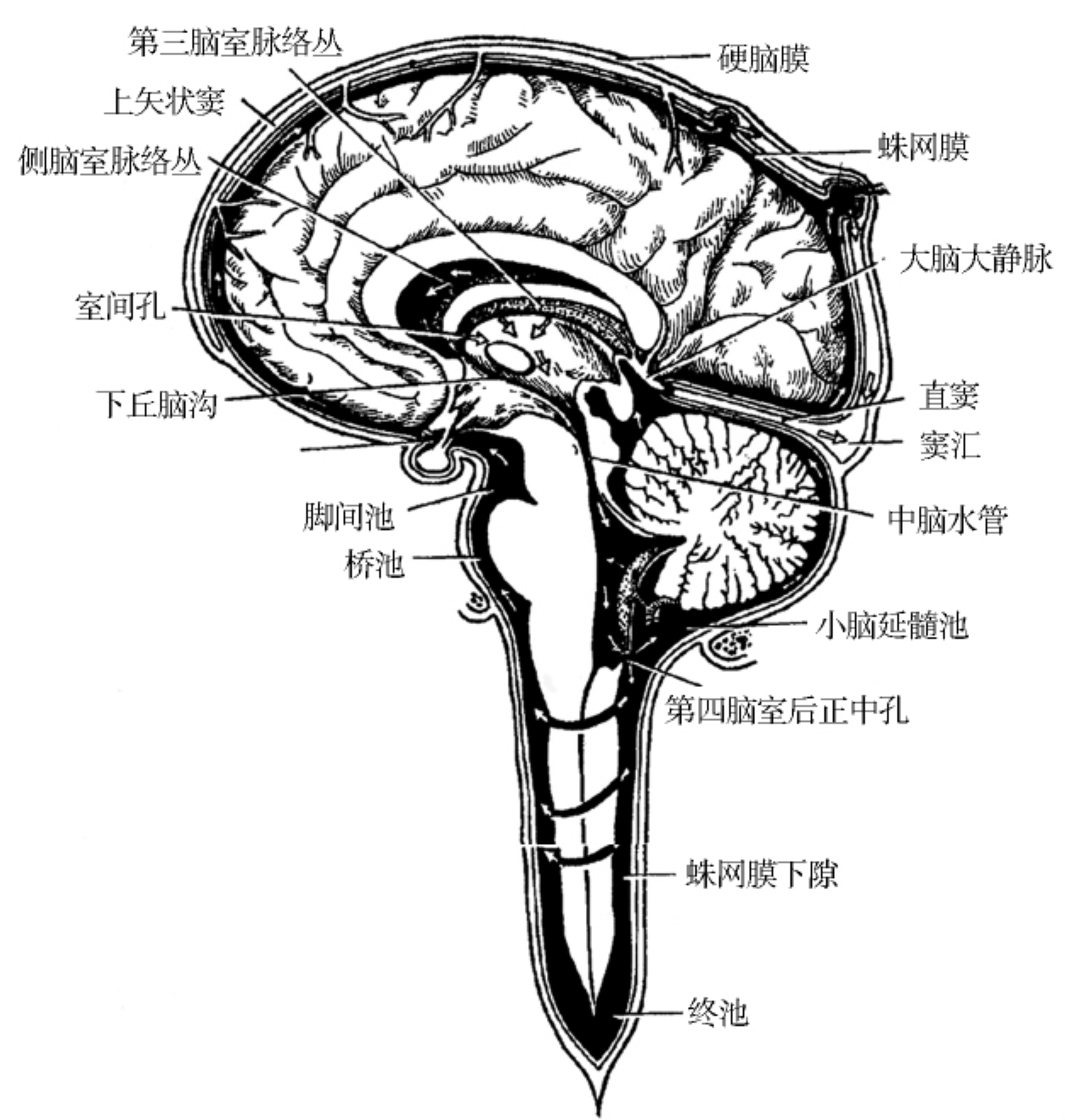

第四脑室(10-12)位于延髓、脑桥和小脑之间的室腔,形如四棱锥。底即菱形窝,顶朝向小脑。第四脑室向下通脊髓中央管,向上与中脑水管相通,并借第四脑室正中孔(位于脑室顶后部的正中)和第四脑室外侧孔(位于脑室外侧角),与蛛网膜下隙相通。

图10-12 第四脑室的脉络组织

(三)间脑

间脑位于中脑的前上方,大部分被大脑半球所掩盖。间脑的主要部分是背侧丘脑和下丘脑等。间脑的室腔称第三脑室。

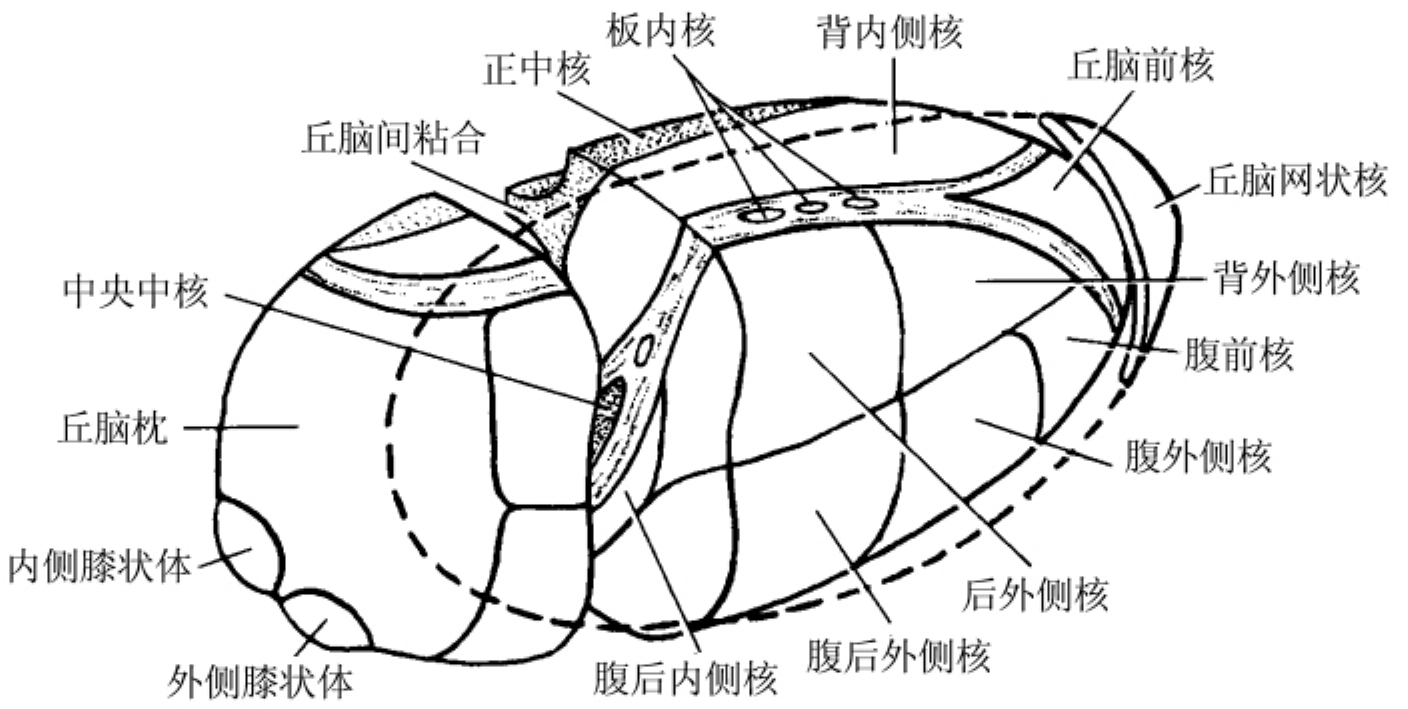

1.背侧丘脑

背侧丘脑又称丘脑,是位居间脑背侧份的一对卵圆形灰质块。背侧丘脑被“Y”形的白质板分隔为三部,即前核群、内侧核群和外侧核群。外侧核群后部的腹侧份称腹后核。全身各部的躯体性感觉冲动,都需经腹后核中继后,才能传至大脑皮质(图10-13)。

图10-13 背侧丘脑核团的立体观

背侧丘脑后端的外下方,有一对隆起,位于内侧的称内侧膝状体,与听觉冲动传导有关;位于外侧的称外侧膝状体,与视觉冲动传导有关。

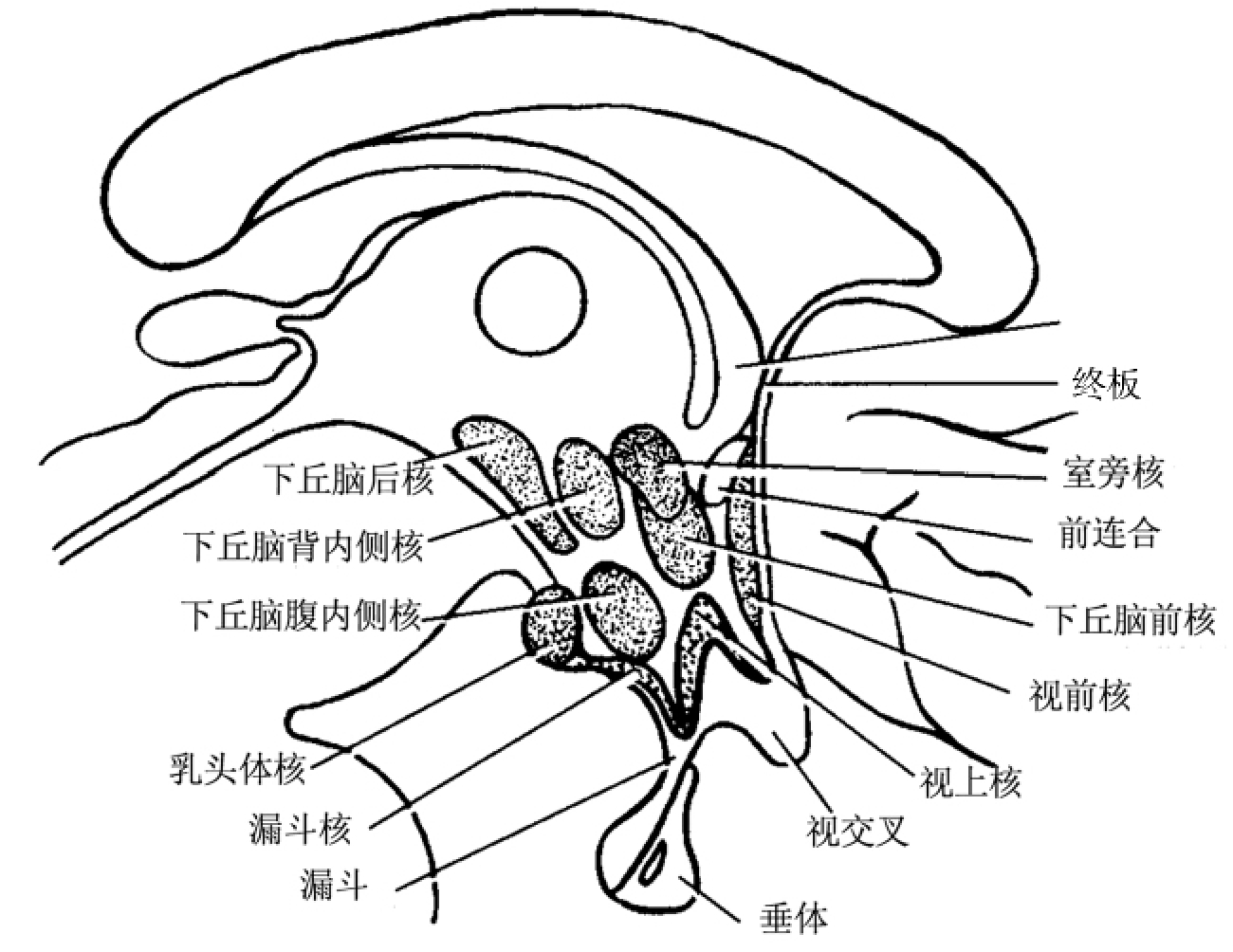

2.下丘脑

下丘脑位于背侧丘脑的前下方,构成第三脑室的下壁及侧壁的下份。

下丘脑由前向后包括①视交叉,前连视神经,向后延为视束;②漏斗,其末端连有垂体(属内分泌腺);③乳头体,是漏斗后方的一对隆起,与内脏活动有关。

下丘脑的结构比较复杂,含有多个核群,其主要特点是神经元的联系广泛,有些神经元不仅能接受神经活动,而且还接受血液和脑脊液的理化信息;另外,还有部分神经元,有合成激素的功能,其轴突既能传导神经冲动,又能将合成的激素运送至末梢释放。

下丘脑的主要核团有视上核,位于视交叉的上方。室旁核,位于第三脑室的侧壁。视上核和室旁核均能分泌加压素和催产素,经各自神经元的轴突,穿过漏斗直接输送到垂体,由垂体释放于血液(图10-14)。

图10-14 下丘脑的主要核团

由下丘脑的结构可以看出,下丘脑的功能比较复杂,它不仅在内脏活动和激素分泌活动中起重要作用,而且对体温调节、摄食、水电解质平衡和情绪改变等也有重要作用。

3.第三脑室

第三脑室是位于间脑正中的矢状裂隙,其两侧壁和下壁由背侧丘脑和下丘脑构成。它前部借室间孔与侧脑室相通,后经中脑水管与第四脑室相通。

(四)端脑

端脑主要由左、右两大脑半球组成。人类的大脑半球高度发展,笼罩了间脑、中脑和小脑的上面。两侧大脑半球之间的深裂,称大脑纵裂。裂底为连接两侧大脑半球的白质板,称胼胝体。两侧大脑半球后部与小脑之间的横裂,称大脑横裂。

1.大脑半球的外形

大脑半球的表面凹凸不平,满布深浅不同的沟,总称为大脑沟。沟之间的隆起称大脑回。每侧大脑半球都可分为上外侧面、内侧面和下面,并借三条叶间沟分为五个叶(图10-15,图10-16)。

图10-15 大脑半球的上外侧面

(1)大脑半球的叶间沟和分叶:三条叶间沟是:①外侧沟:大部在大脑半球的上外侧面,是一条自前下向后上行的深裂;②中央沟:在半球的上外侧面,自半球上缘中点的稍后方向前下斜行,几乎到达外侧沟;③顶枕沟:位于半球内侧面的后部,自胼胝体后端的稍后方,斜向后上,并略延伸至半球的上外侧面。

每侧大脑半球的五个叶是:①枕叶:位于顶枕沟的后方;②颞叶:位于枕叶的前方,外侧沟的下方;③顶叶:位于外侧沟的上方,顶枕沟和中央沟之间;④额叶:位于外侧沟之上,中央沟的前方;⑤岛叶:隐于外侧沟深处,略呈三角形。

(2)大脑半球各面的主要沟、回:

1)上外侧面:①额叶:在中央沟的前方,有与它平行的中央前沟。两沟之间的大脑回,称中央前回。中央前沟的中部,向前发出上、下两条大致与半球上缘平行的沟,分别称额上沟、额下沟。额上沟和额下沟将额叶中央前回之前的部分,分为上、中、下三部,分别称为额上回、额中回和额下回;②颞叶:上部有一条大致与外侧沟平行的颞上沟,两沟之间的大脑回称颞上回。在颞上回的后部外侧沟的下壁处,有数条斜行的短回,称颞横回;③顶叶:在中央沟的后方,有一条与它平行的中央后沟。两沟之间的脑回称中央后回;围绕颞上沟末端的大脑回称角回;围绕外侧沟末端的称缘上回。

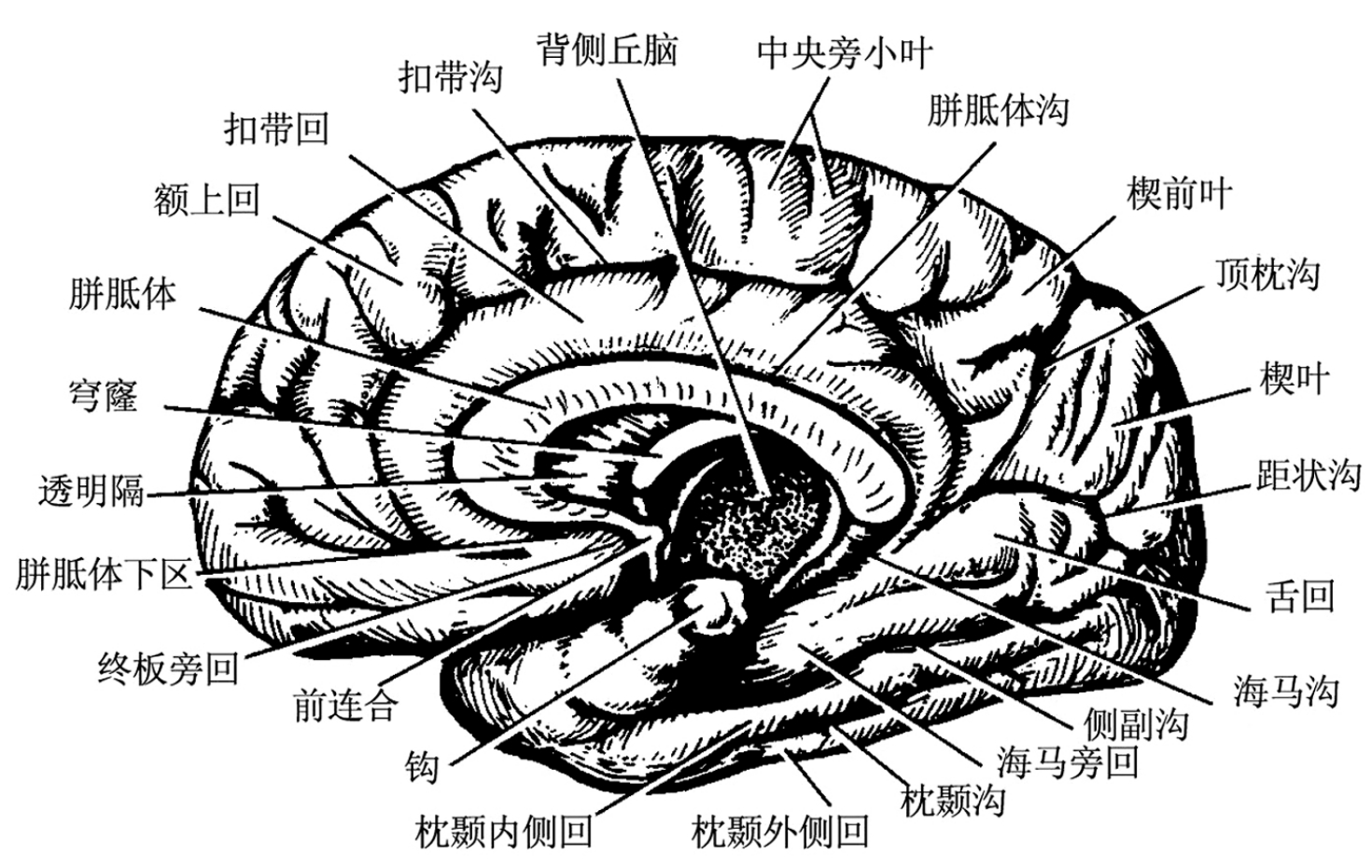

图10-16 大脑半球的内侧面

2)内侧面:位于胼胝体背侧面和头端的大脑回称扣带回。扣带回中部的背侧,有中央前、后回在半球内侧面的延续部,合称中央旁小叶。

自胼胝体后端的下方开始,有一弓形伸向枕叶的深沟,称距状沟。距状沟的前下方,自枕叶向前伸向颞叶的沟,称侧副沟。侧副沟前部上方的大脑回,称海马旁回。海马旁回前端向后返曲的部分,称钩。

海马旁回和扣带回等大脑回,因其位置处于大脑半球和间脑交界处的边缘,故合称边缘叶。

3)下面:额叶的下方有一对椭圆形的嗅球。它的后端缩窄,向后延为嗅束。嗅球和嗅束都与嗅觉冲动的传导有关(图10-17)。

2.大脑半球的内部结构

大脑半球的表层是灰质,称大脑皮质。深部的白质称大脑髓质。在大脑半球的基底部,包埋于白质中的灰质团块,称基底核。半球内的室腔称侧脑室。

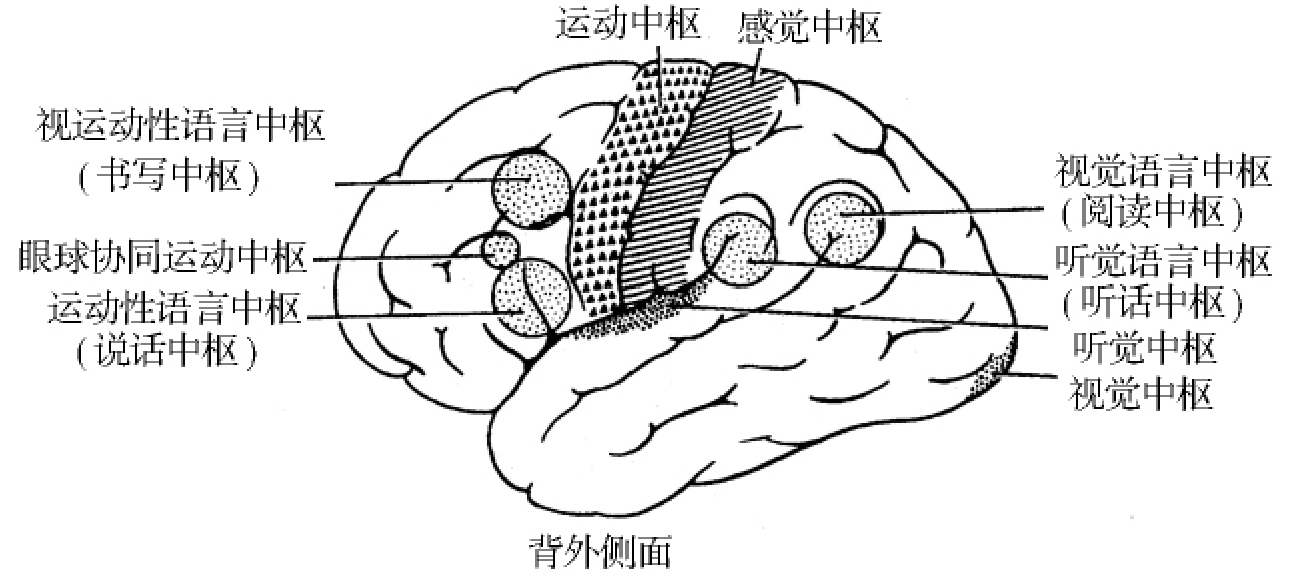

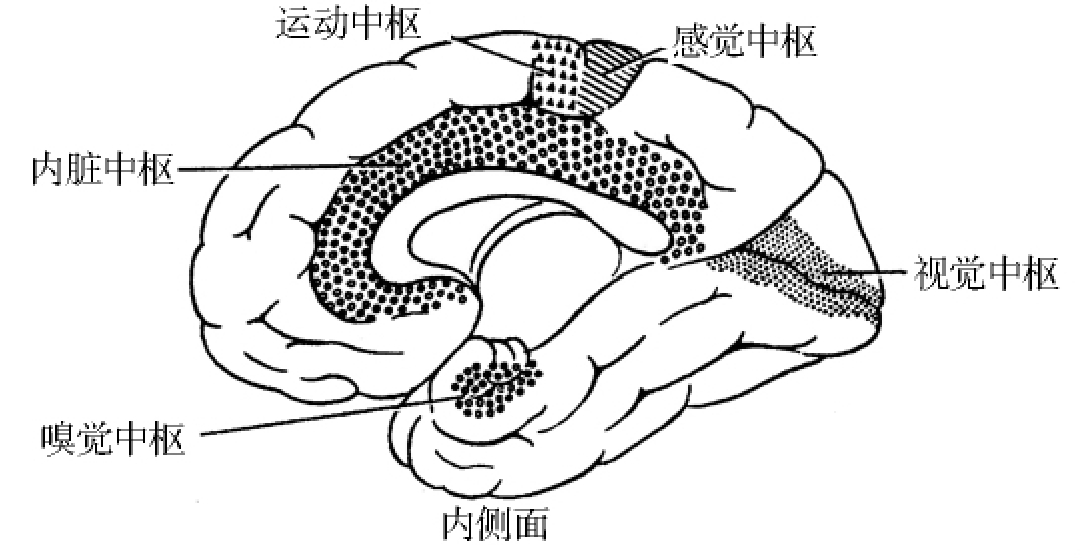

(1)大脑皮质及其功能定位:大脑皮质是人体功能活动的高级中枢,它由大量的神经元、神经纤维和神经胶质细胞构成。神经元中主要是锥体细胞、星形细胞和梭形细胞,它们分层排列。大脑皮质的不同部位,存在着各层的厚度、细胞的形态和纤维联系等方面的不同。这种结构上的不同,反映了功能上的区别。人类在长期的进化过程中,大脑皮质的不同部位,逐渐形成了接受某些刺激,完成某些反射活动的相对集中区,称大脑皮质的功能定位。其具有临床实践意义的功能中枢见图10-18和图10-19。

图10-17 脑的底面

图10-18 大脑皮质的功能分区(背外侧面)

图10-19 大脑皮质的功能分区(内侧面)

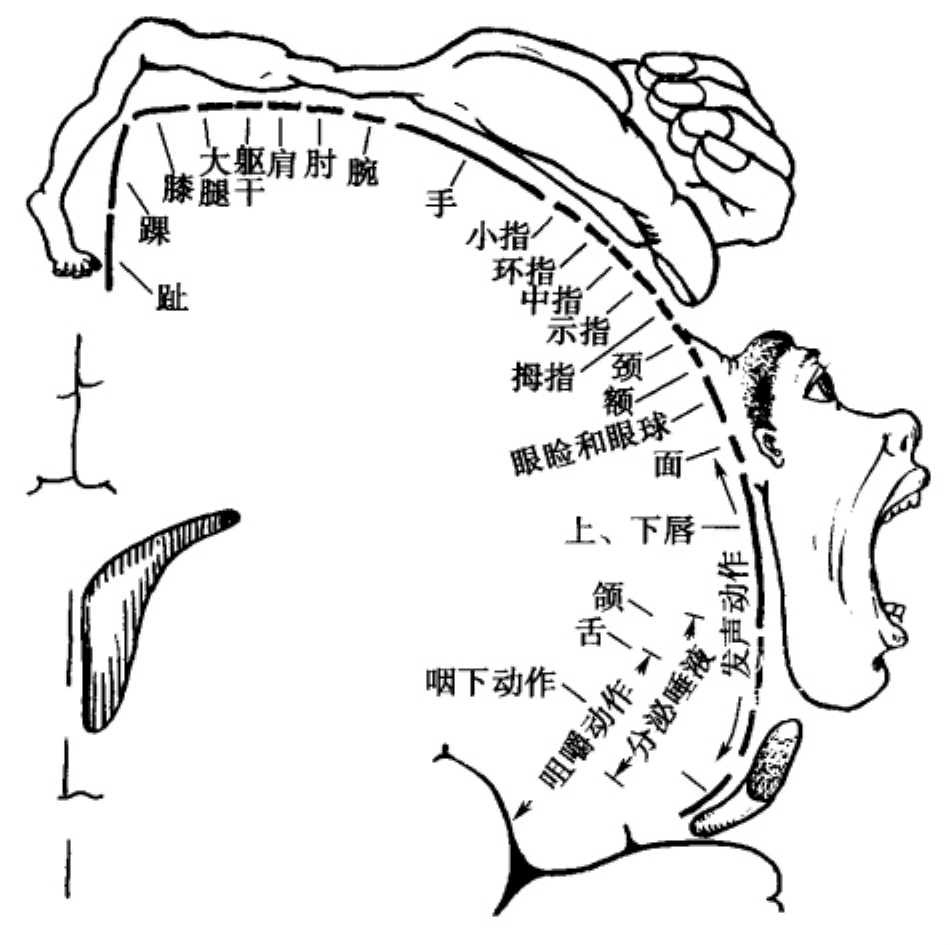

1)躯体运动区:主要位于中央前回和中央旁小叶的前部。此区司对侧半身的骨骼肌运动。身体各部在此区内的局部定位关系宛如一个倒立的人形(头面部不倒),即中央前回的下部管理头面部的骨骼肌运动,中央前回的上部和中央旁小叶的前部,管理下肢的骨骼肌运动。由此可见,运动区某一局部损伤,可引起对侧半身相应部位的骨骼肌运动障碍(图10-20)。

图10-20 人体各部在躯体运动区的定位

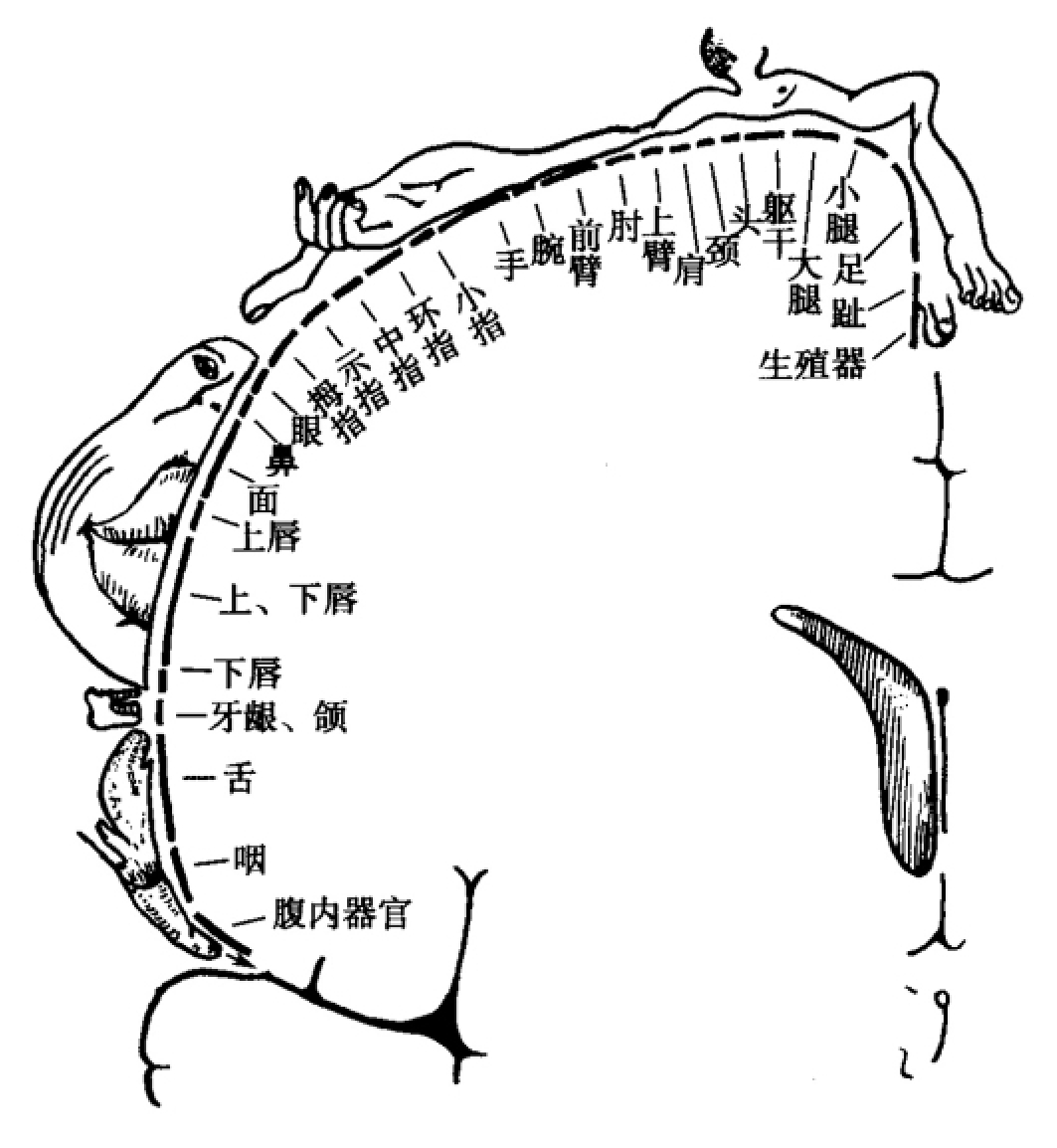

2)躯体感觉区:主要位于中央后回和中央旁小叶的后部。此区接受传导对侧半身感觉冲动的纤维。这些纤维在中央后回和中央旁小叶后部投射区;与躯体运动区一样,身体各部在感觉区内也形成一个倒立的人体投影(头面部不倒)。即传导头面感觉冲动的纤维投射到中央后回的下部;传导下肢感觉冲动纤维投射到中央后回上部及中央旁小叶的后部。同样感觉区某部受损,可引起对侧半身相应部位的感觉障碍(图10-21)。

3)视区:位于距状沟的两侧。

4)听区:位于颞横回。每侧听区接受来自两侧螺旋器的听觉冲动,因此一侧听区受损伤,不会引起全聋。

5)语言区:语言功能是人类在社会历史发展过程中逐渐形成的。此区是人类大脑皮质所特有的。它是理解他人说的话和写、印出来的文字,并以说或写的形式,表达自己思维活动的中枢。凡不是由听觉、视觉或骨骼肌运动障碍而引起的语言缺陷,均称失语症。

语言区主要有四个:

①听觉语言中枢:位于颞上回后部。此区受损伤后,听觉虽无障碍,即能听到别人的讲话,但不能理解其语言的意思,称感觉性失语症;②视觉性语言中枢:位于角回,接近视区。此区受损,病人视觉无障碍,但不能阅读,亦不能理解文意,称失读症;③书写中枢:位于额中回的后部。此区受损伤,手虽能运动,但却丧失了书写文字符号的能力,称失写症;④运动性语言中枢:位于额下回的后部。此区受损,喉肌不瘫痪,也能发音,但不能将音节、词组等组成表达思维活动的语言,称运动性失语症。

图10-21 人体各部在躯体感觉区的定位

语言区多在左侧大脑半球(包括善于用右手的人和部分善于用左手人),因此,就大多数人而言,只有损伤左侧大脑半球,才可能出现语言方面的障碍。

现在已知,左侧大脑半球在思维、语言和计算能力等方面起主导作用。右侧大脑半球对于空间、音乐、美术等方面的辨别,则优于左侧大脑半球。例如,认识面貌、凭借外形识别物体,以及识别音乐的主旋律等。

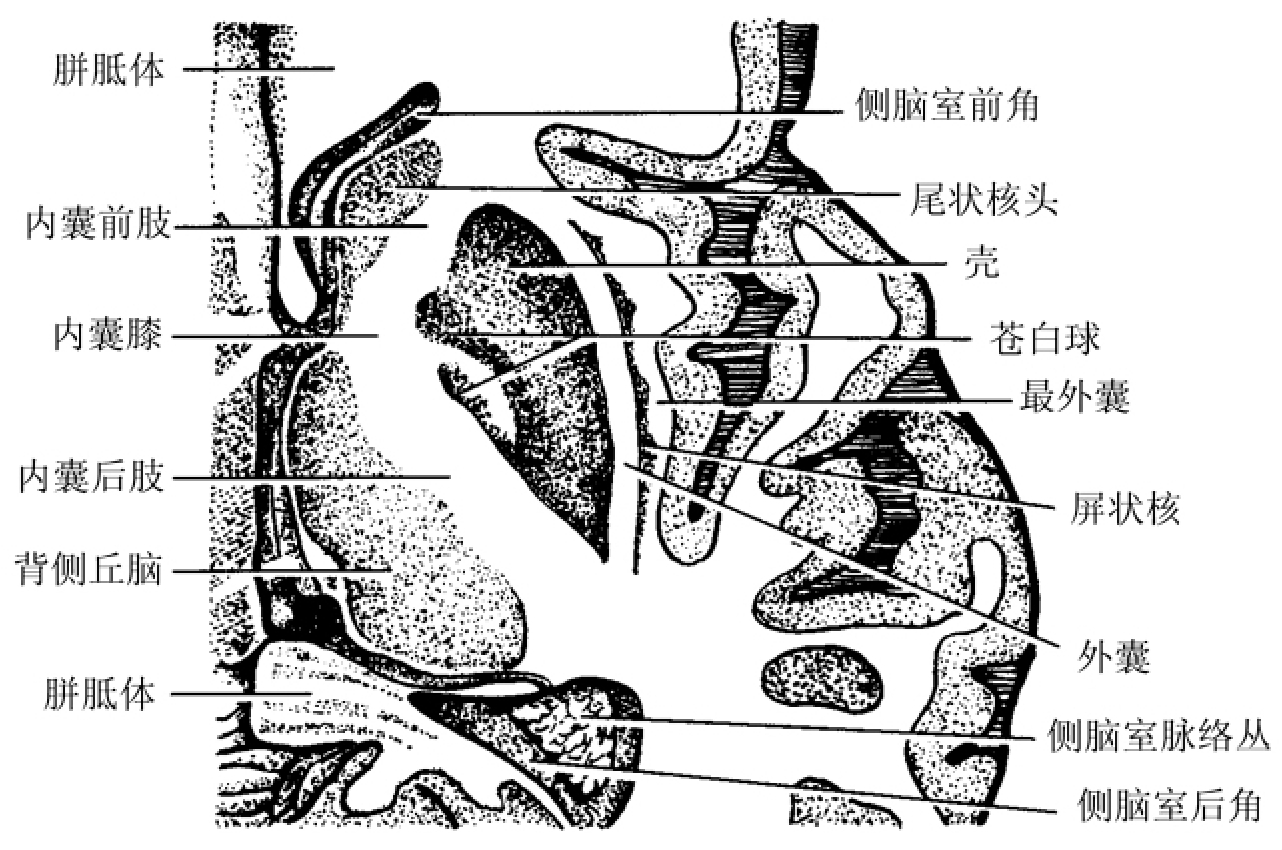

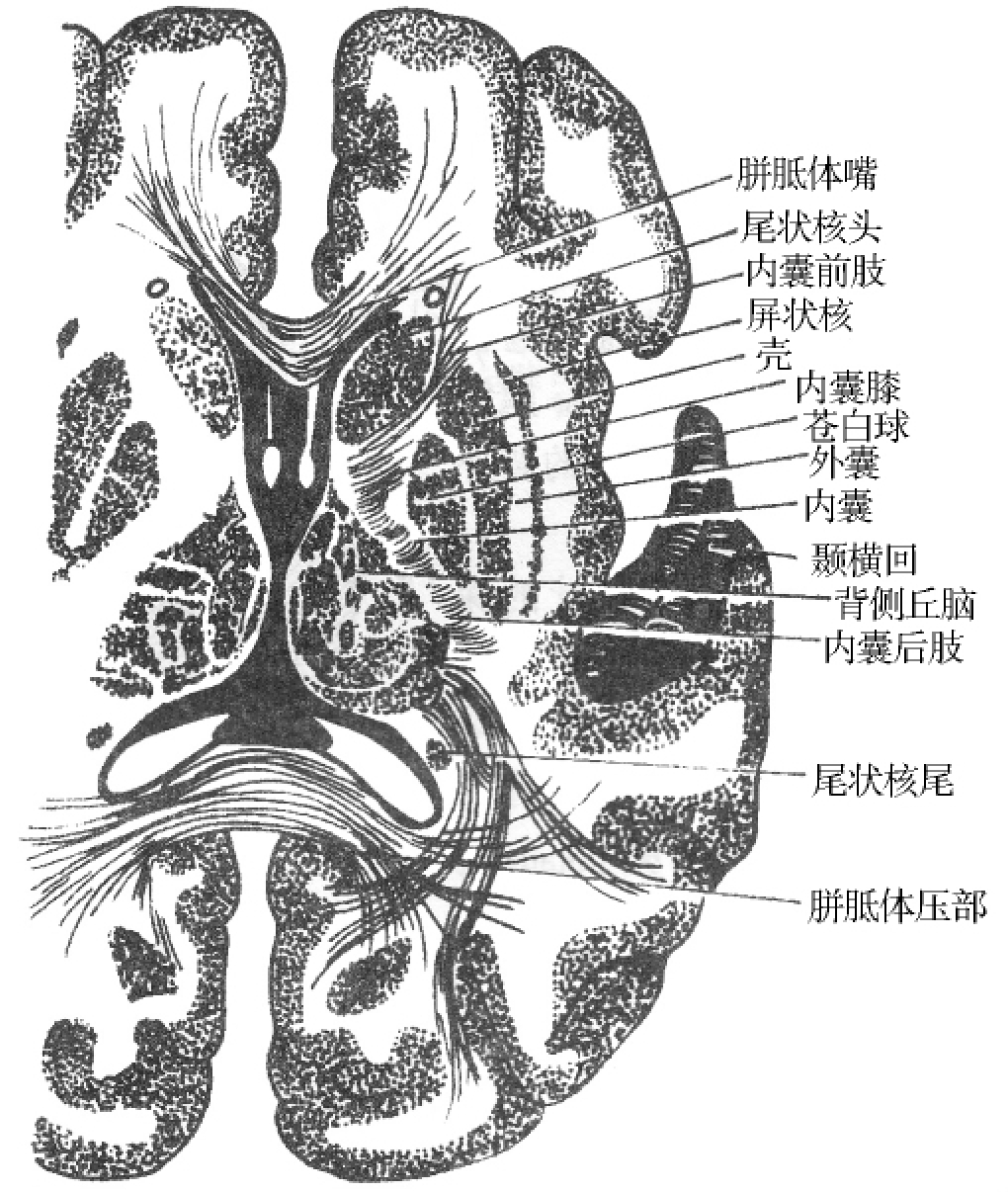

(2)基底核:是包埋于大脑髓质内的灰质团块,包括尾状核、豆状核和杏仁体等。豆状核和尾状核又合称为纹状体(图10-22)。

1)尾状核:弯曲如弓,从三面环绕背侧丘脑。其前部膨大称头,中部较细称体,后部缩细称尾。尾状核的头、体两部均位于背侧丘脑的背外侧,尾绕过背侧丘脑的后端折而向前,末端与杏仁体相连。

2)豆状核:位于背侧丘脑的外侧,被穿行其中的纤维分为内侧、中间和外侧三部。外侧部最大称壳,其他两部合称苍白球,或旧纹状体。壳和尾状核又合称新纹状体。纹状体的主要功能是维持骨骼肌的胀力和协调肌群的运动。

3)杏仁体:连于尾状核的末端,属边缘系统。

(3)大脑髓质:位于皮质的深面,由大量的纤维束构成。纤维束可分为三种:投射纤维,是连接大脑皮质和皮质下结构的上、下行纤维;连合纤维,是连接左、右大脑半球的纤维;联络纤维,是联络同侧大脑半球各叶或各回的纤维。其中重要的是(图10-23):

图10-22 基底核投影

图10-23 端脑的水平切面

1)内囊:属于投射纤维,位于背侧丘脑、尾状核与豆状核之间,成自上行的感觉纤维束和下行的运动纤维束。在端脑的水平切面上,内囊呈开口向外的“>”形的宽厚白质板,可分三部。其位于尾状核和豆状核之间的部分,称内囊前肢;位于豆状核和背侧丘脑之间的部分,称内囊后肢,含有皮质脊髓束和丘脑皮质束;内囊前、后肢的相接部分叫内囊膝,含有皮质核束。一侧内囊损伤时,可出现对侧半身躯体感觉和躯体运动障碍。

2)胼胝体:位于大脑纵裂的底,属连合纤维,在脑的正中矢状切面标本上,其前部呈钩状,后部粗厚,弯向后下。胼胝体的纤维呈放射状向前、后、左、右散开,广泛联系两侧大脑半球。胼胝体对既往已学过知识的辨别、感觉经验和记忆有重要作用。

(4)侧脑室:位于大脑半球内,左、右各一,各自借室间孔与第三脑室相通(图10-24)。

图10-24 脑室系统投影

3.边缘系统

边缘系统由边缘叶及其密切联系的皮质下结构(如杏仁体、下丘脑、丘脑前核群等)共同组成。由于边缘系统与内脏活动、情绪和记忆有关,所有又有“内脏脑”之称。

三、脑和脊髓的被膜、血管及脑脊液循环

(一)脑和脊髓的被膜

脑和脊髓的外面包有三层膜,由外向内依次是硬膜、蛛网膜和软膜。这些被膜对脑和脊髓有支持和保护作用(图10-25)。

1.硬膜

硬膜是一层厚而坚韧的结缔组织膜。其包被于脑的部分,称硬脑膜;包被于脊髓的部分,称硬脊膜。

(1)硬脊膜:呈管状包绕脊髓和脊神经根,自椎间孔处变薄延为脊神经的外膜。硬脊膜的上端紧附于枕骨大孔的周缘,并与硬脑膜相续。下端自第2骶椎以下包裹终丝,末端附于尾骨的背面。硬脊膜与椎管内面的骨膜之间有一腔隙,称硬膜外隙。隙内除有脊神经根通过外,还含有淋巴管、静脉丛及大量的脂肪。硬膜外隙不与颅内相通,略呈负压。硬脊膜外麻醉就是将麻药注入此隙,以阻断神经根的传导。

(2)硬脑膜:坚厚而光泽,与硬脊膜相比,有以下特点:

图10-25 脊髓的被膜

1)硬脑膜由两层构成,两层之间布有硬脑膜的神经和血管。硬脑膜的外层成自颅骨内面的骨膜,因此,硬脑膜的外面无硬脑膜外隙。硬膜与颅骨内面的连接各部不同。它在颅底处与颅骨结合紧密,故颅底骨折时,易连同硬脑膜及深面的蛛网膜一起撕裂,引起脑脊液外漏。颅顶外伤时,则易形成硬膜外血肿。

图10-26 硬脑膜及硬脑膜窦

2)硬脑膜在某些部位,内层折叠形成不同形态的板状结构,伸入大脑的某些裂隙内,其中重要的有(图10-26):①大脑镰:形似镰刀,伸入大脑纵裂内;②小脑幕:伸入大脑横裂内。其前缘游离,呈一弧形切迹,称幕切迹。海马旁回及钩恰在切迹上方的两侧,当颅内压突然升高时,可能嵌入此切迹内,称为小脑幕切迹疝,压迫大脑脚和动眼神经。

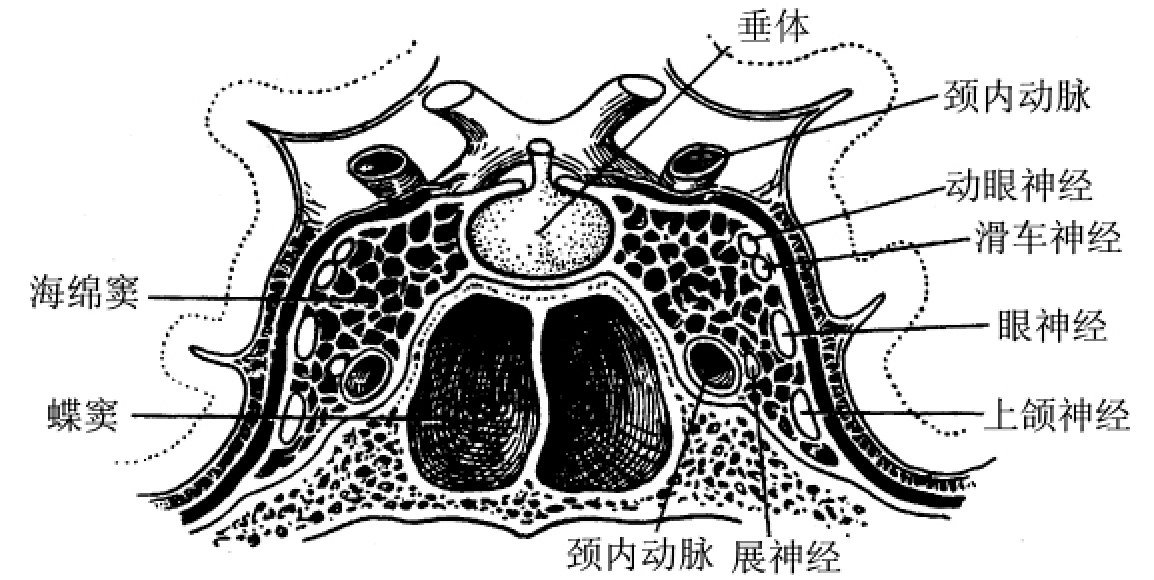

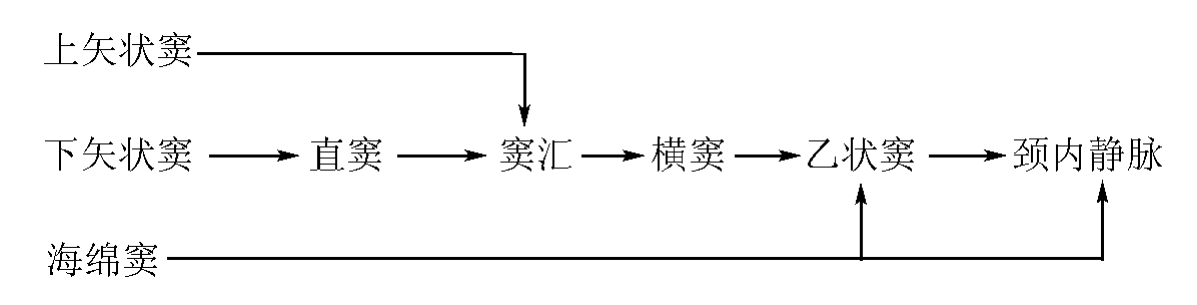

3)硬脑膜在某些部位,两层分开,形成含有静脉血的腔隙,这些腔隙称硬脑膜窦。较大的窦有:①上矢状窦:位于大脑镰的上缘;②下矢状窦:位于大脑镰的下缘;③横窦和乙状窦:横窦位于小脑幕的后缘(横窦沟内),其外侧端向前续乙状窦(位于乙状窦沟内),乙状窦向前下经颈静脉孔,续接颈内静脉;④窦汇:位于横窦、上矢窦和直窦连接处;⑤海绵窦:位于蝶骨体的两侧,内有颈内动脉、动眼神经、滑车神经、展神经及三叉神经的分支眼神经通过。因此海绵窦的病变,可影响上述结构(图10-27);⑥直窦:位于大脑镰和小脑幕相接处。

图10-27 海绵窦

硬脑膜窦借贯穿颅骨的导静脉与颅外静脉相通。此外,海绵窦向前经眼静脉与面静脉相交通。因此,颅外感染,有可能经上述途径蔓延到颅内。上述各窦的血液注流关系及颅外静脉的交通途径见表10-2。

表10-2 硬脑膜窦血液的流注关系

2.蛛网膜

蛛网膜薄而透明,缺乏神经和血管。蛛网膜与软膜之间的间隙,称蛛网膜下隙。隙内有脑脊液。蛛网膜下隙的某些部分较扩大,称蛛网膜下池。较大的蛛网膜下池有小脑延髓池,位于小脑和延髓之间;终池,位于脊髓圆锥下端与第2骶椎平面之间。终池内有马尾、终丝和脑脊液,临床采取脑脊液时,常在此处进行穿刺。

蛛网膜在上矢状窦的两侧形成许多细小的突起,突入上矢状窦,称蛛网膜粒。脑脊液通过蛛网膜粒渗入上矢状窦,进入血液。

3.软膜

软膜薄而透明,富含血管,分为软脊膜和软脑膜,分别紧贴脊髓和脑的表面,并深入其沟、裂。软脊膜自脊髓圆锥以下形成终丝。

软脑膜的血管,在脑室的某些部位反复分支,形成毛细血管丛。这些毛细血管丛与覆盖在它表面的软脑膜和室管膜上皮(是衬于脑室和脊髓中央管壁的一层上皮)共同突入脑室,形成脉络丛。脉络丛能产生脑脊液。

(二)脑和脊髓的血管

1.脊髓的血管

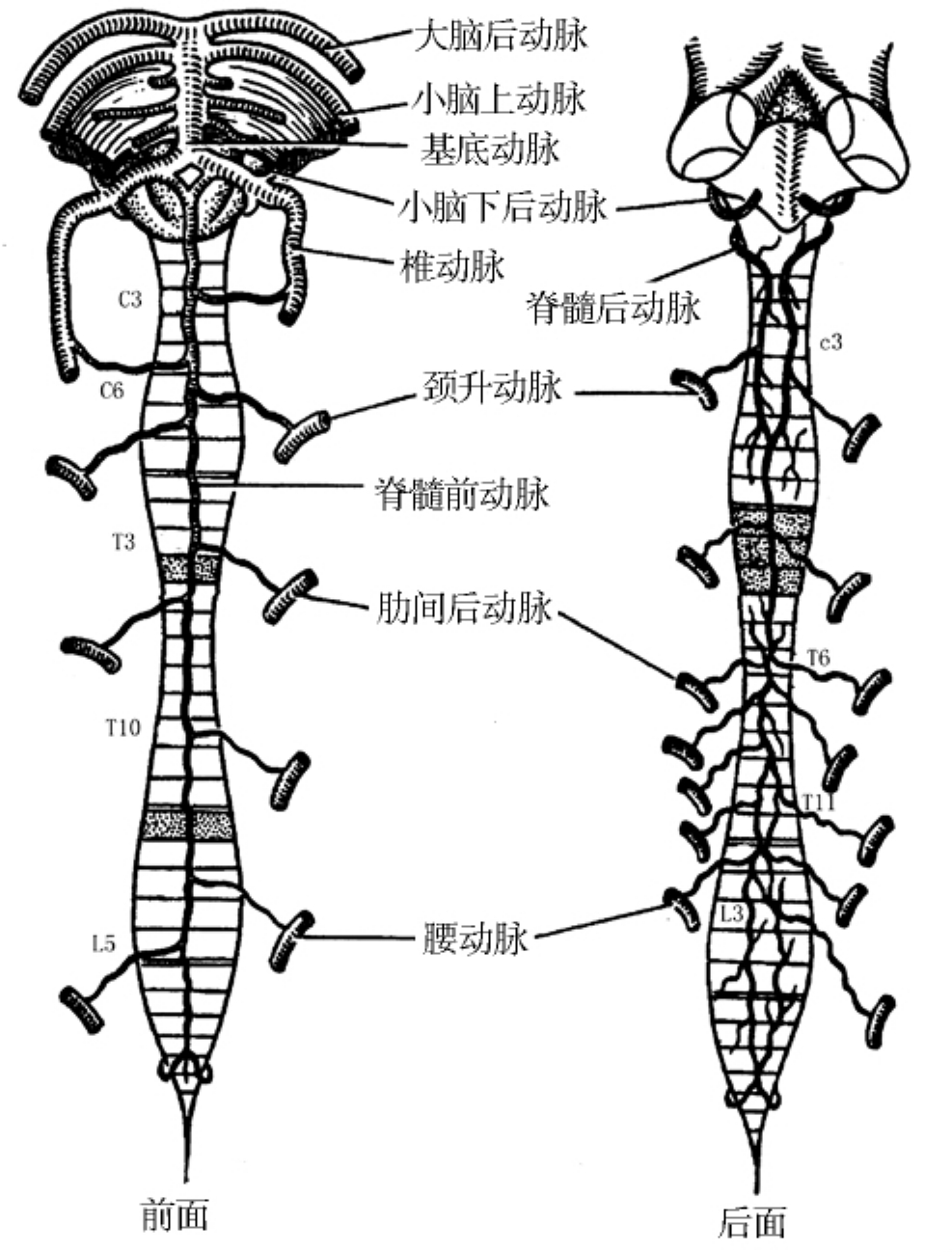

(1)动脉:脊髓的动脉来自椎动脉、肋间后动脉和腰动脉的分支(图10-28)。

椎动脉经枕骨大孔入颅后,发出脊髓后动脉和脊髓前动脉,沿脊髓的表面下降。脊髓前、后动脉在下降的过程中,先后与来自肋间后动脉和腰动脉的分支吻合,并在脊髓的表面形成血管网,由血管网发出分支营养脊髓。

图10-28 脊髓的动脉

(2)静脉:脊髓的静脉与动脉伴行,其中多数都注入硬膜外隙的椎静脉丛。

2.脑的血管

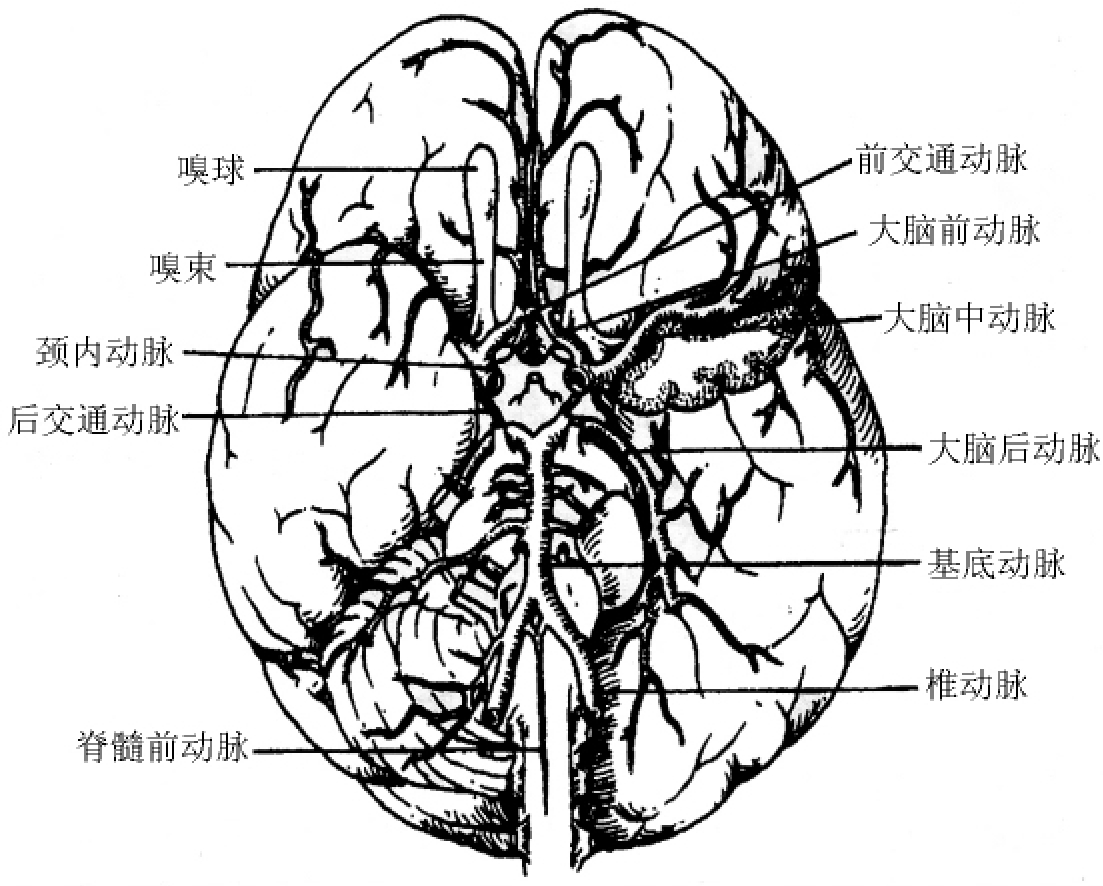

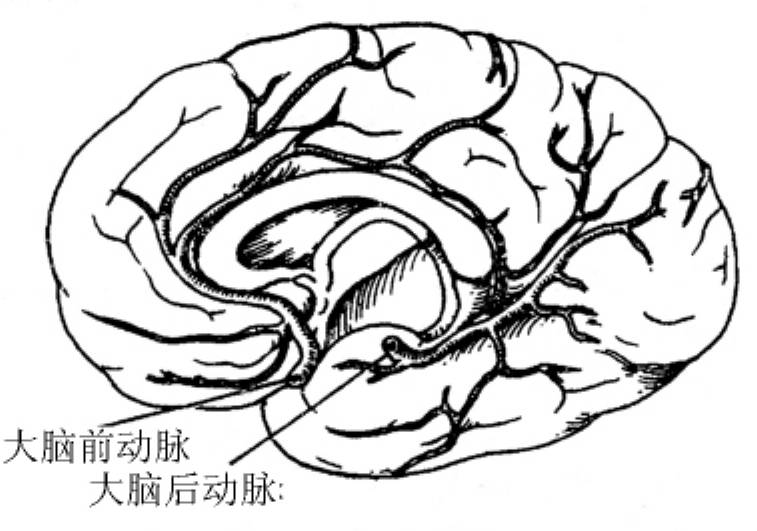

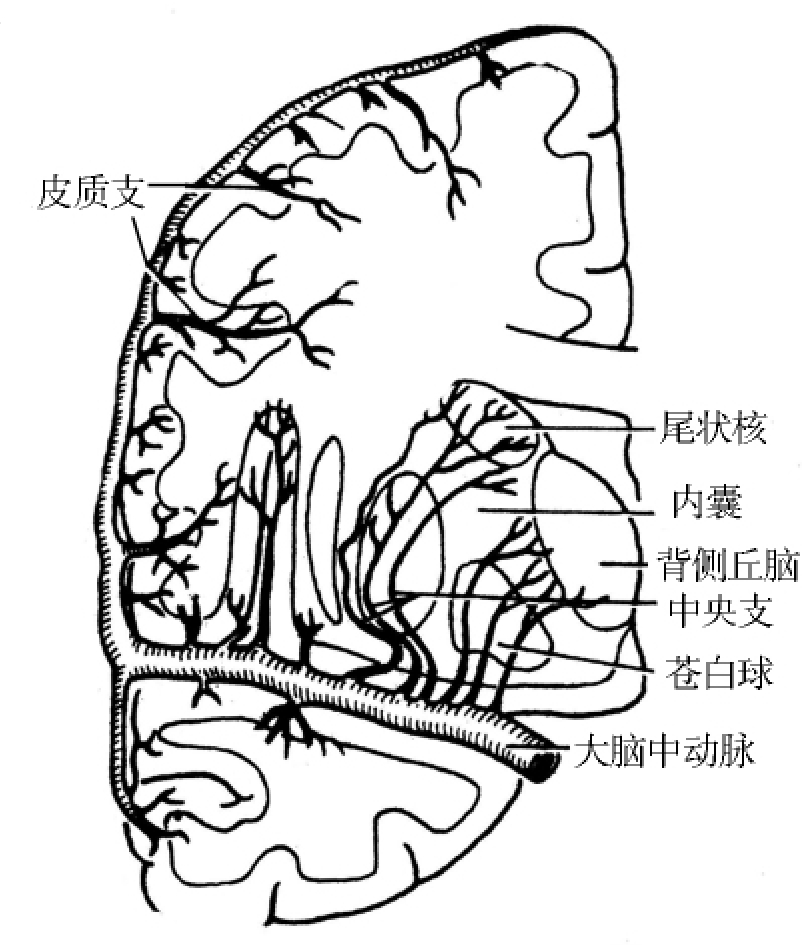

(1)动脉:脑的动脉来自颈内动脉和椎动脉。颈内动脉供应大脑半球的前2/3及部分间脑。椎动脉供应大脑半球的后1/3、部分间脑及脑干和小脑(图10-29)。

1)颈内动脉:起自颈总动脉,向上经颈动脉管入颅腔,前行穿过海绵窦至视交叉的外侧,陆续发出分支。其主要分支有眼动脉、大脑前动脉和大脑中动脉等。大脑前动脉位于大脑纵裂内,在胼胝体的背侧向后走行,布于大脑半球枕叶以前的内侧面及上外侧面的上部。大脑中动脉沿外侧沟向上走行,布于大脑半球上外侧面的大部。大脑半球的血液80%来自此动脉,故这条动脉的主干或其分支阻塞,会严重影响脑的血液供应(图10-30,图10-31)。

图10-29 脑底的动脉

图10-30 大脑半球的动脉(内侧面)

图10-31 大脑半球的动脉(外侧面)

2)椎动脉:左、右椎动脉入颅后,向内上行至脑下缘,合成一条基底动脉。基底动脉沿脑桥的基底沟,向前上到脑桥的上缘,分为两条大脑后动脉,分别布于左、右大脑半球的内侧面和下面。椎动脉和基底动脉沿途发出分支,供应延髓、脑桥和小脑。

3)大脑动脉环:在大脑基底面,视交叉、漏斗和乳头体的周围,大脑前动脉、颈内动脉和大脑后动脉,借交通支互相吻合,形成大脑动脉环。大脑动脉环在保证脑的血液供应中,有一定的作用。

图10-32 大脑中动脉的皮质支和中央支

大脑动脉环和大脑前、中、后动脉的分支有两类:①皮质支:较短,布于大脑皮质和大脑髓质的浅部;②中央支:细而长,从大脑动脉环或大脑前、中、后动脉的起始段发出,几乎以垂直方向进入脑实质,供应大脑髓质的深部、基底核、内囊和间脑等深部结构(图10-32)。当动脉硬化、血压过高时,供应内囊的中央支(主要来自大脑中动脉),易破裂出血,引起相应部位的脑组织损伤,产生严重的症状。

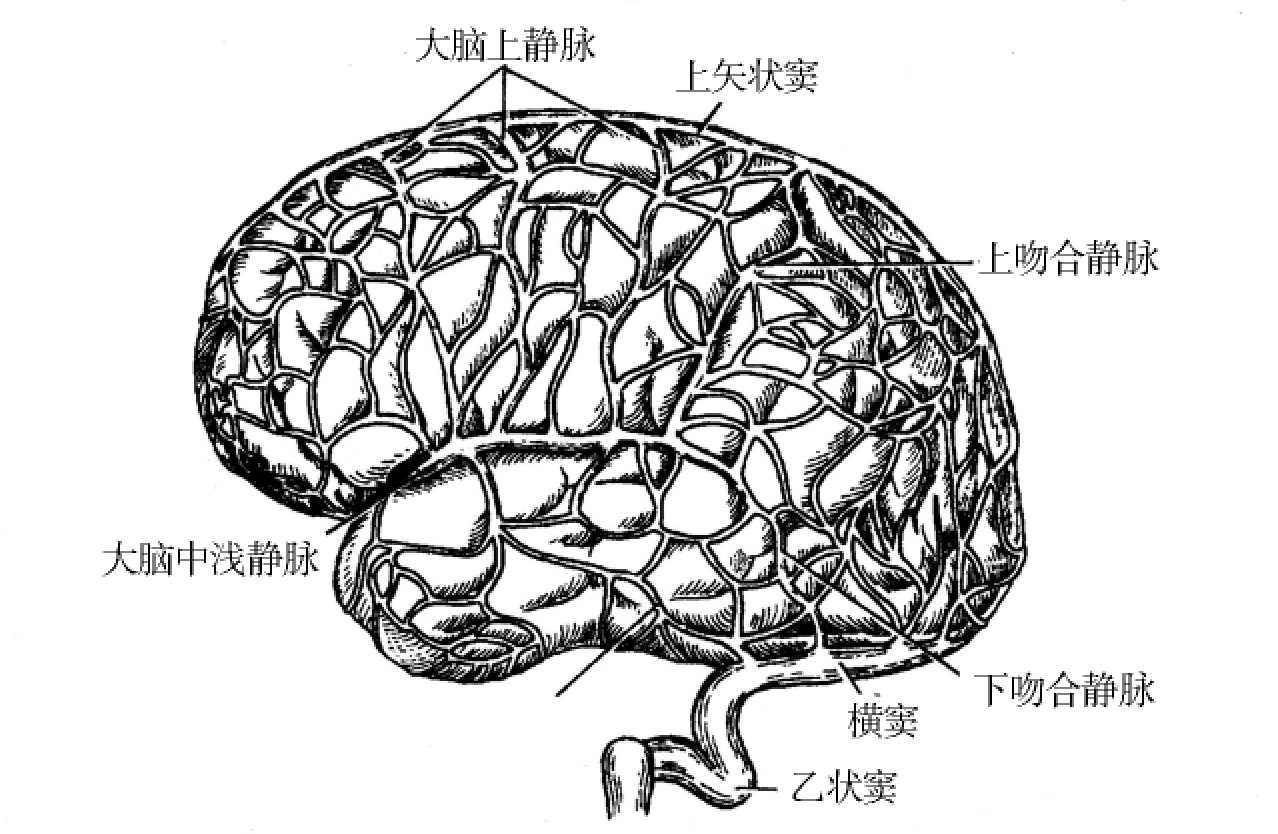

(2)静脉:大脑的静脉不与动脉伴行,可分为深、浅两组。浅静脉收集大脑皮质及大脑髓质浅部的静脉血,注入邻近的硬脑膜窦。深静脉收集大脑髓质深部、基底核、内囊、间脑及脑室脉络丛的静脉血,最后汇成一条大静脉,注入直窦(图10-33)。

图10-33 大脑上外侧面的浅静脉

(三)脑脊液及其循环

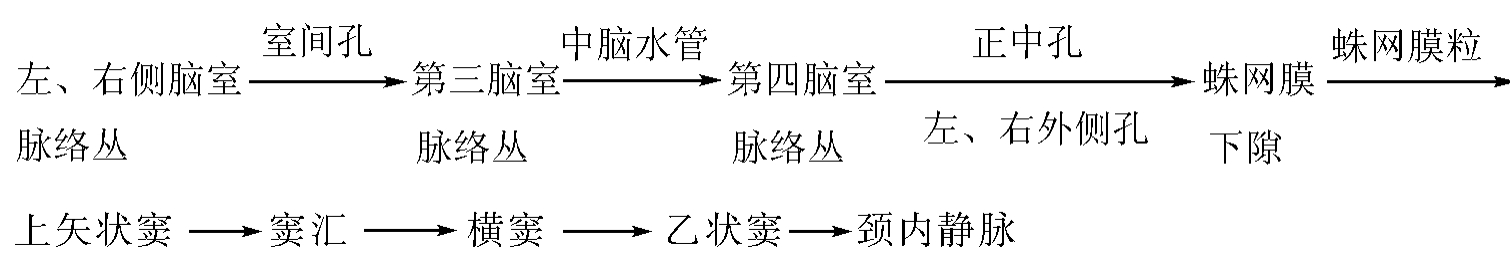

脑脊液是一种无色透明的液体,充满于脑室和蛛网膜下隙内,成人总量达150ml左右。脑脊液主要由脑室脉络丛产生,最后进入血液(图10-34)。侧脑室中的脑脊液经室间孔流入第三脑室,并与第三脑室脉络丛产生的脑脊液,共同经中脑水管流向第四脑室,再汇合第四脑室脉络丛产生的脑脊液,经第四脑室正中孔和第四脑室外侧孔进入蛛网膜下隙,最后经蛛网膜粒进入上矢状窦。

图10-34 脑脊液循环模式图

如脑脊液循环途径受阻,可引起脑积水和颅内压升高。脑脊液循环途径可简示如表10-3。

表10-3 脑脊液循环途径简示

脑脊液可缓冲震动,分散压力,对脑和脊髓有保护作用。此外,由于脑脊液的不断循环,可带走脑与脊髓的代谢产物和调整颅内压等。

(四)血-脑屏障

在中枢神经内,毛细血管内的血液与脑组织之间,具有一层选择性通透作用的结构,这层结构称血-脑屏障。血-脑屏障的结构基础是:毛细血管的内皮、内皮细胞之间的紧密连接、毛细血管的基膜和神经胶质细胞突起形成的胶质膜。

血-脑屏障具有阻止有害物质进入脑组织,维持脑细胞内环境的相对稳定,以实现其生理功能。临床选用药物治疗脑部疾病时,必须考虑其通过血-脑屏障的能力,才能达到预期的效果。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。