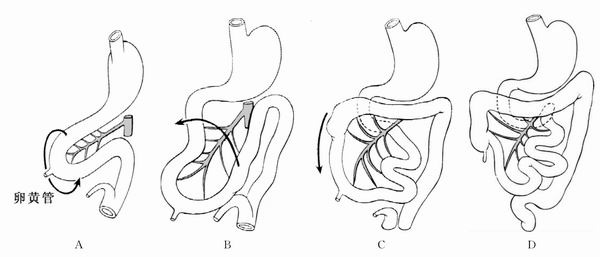

十二指肠由原始消化管分化发育而来,人胚胎第3周,胚胎向腹侧卷折形成圆柱状胚体,卵黄囊的背侧分在胚体的内侧形成头尾方向纵行管道,即原始消化管(primitive gut),它是由腔面的内胚层上皮和周围的脏壁中胚层组成(图2-13)。原始消化管的头端起自口咽膜(orpharyngeal membrane),尾端止于泄殖膜(cloacal membrane)。它可分为3段,即前肠(fore-gut)、中肠(mid-gut)及后肠(hind-gut)。

图2-13 十二指肠的发生

原始肠管中的肠系膜上动脉部分称为中肠,即从十二指肠乳头下方至横结肠的远侧1/3。胚胎时中肠以肠系膜上动脉和卵黄管为轴逆时针旋转180°时,盲肠则位于肝脏下方(A、B),盲肠向盆腔坠落再逆时针旋转90°时(C、D),并在这个过程中十二指肠失去了肠系膜支持

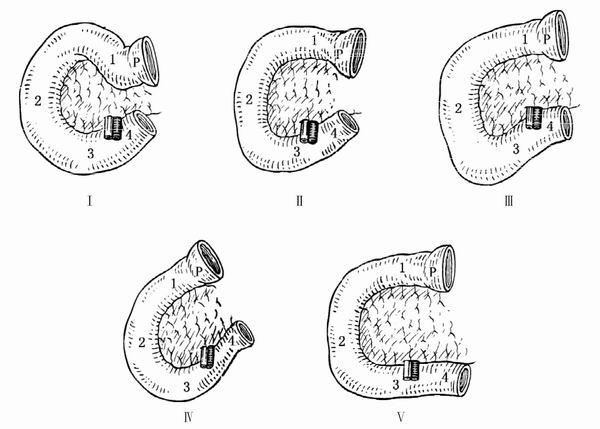

十二指肠为小肠的开始,全长25~30cm,其上端始于幽门,下端至十二指肠空肠曲续接空肠,长约十二横指,故名。它是小肠最粗、最短和最固定的肠段,全段肠管呈“C”形,其尖侧向左,环抱于胰头周围。十二指肠按走向先后分为上部、降部、水平部和升部四部(图2-14)。

图2-14 十二指肠的形态

胚胎时多为Ⅰ型,并随着生长多为Ⅱ~Ⅲ型。成人十二指肠多呈Ⅱ型,随着年龄增长也有转变为Ⅳ或Ⅴ型的。

P.幽门;1:十二指肠上水平段;2:十二指肠降部;3:十二指肠下水平部;4:十二指肠升部

1.第1段(球部) 又称为十二指肠球部,长约5cm,从幽门向右并稍向后上,至肝门下方转而向下,形成十二指肠上曲,相当于X线钡餐所见的球部,大部分被腹膜遮盖,可活动,为十二指肠溃疡好发部位。球部后方有胆总管、胃十二指肠动脉和门静脉经过。沿胆总管和胰腺以上部分的胃十二指肠动脉逆行很容易找到门静脉。球部前壁好发溃疡,穿孔时累及结肠上区。后壁易出血,尤其损及胃十二指肠动脉时可发生致命的大出血;后壁溃疡穿孔累及网膜囊,或破溃入腹膜后间隙。

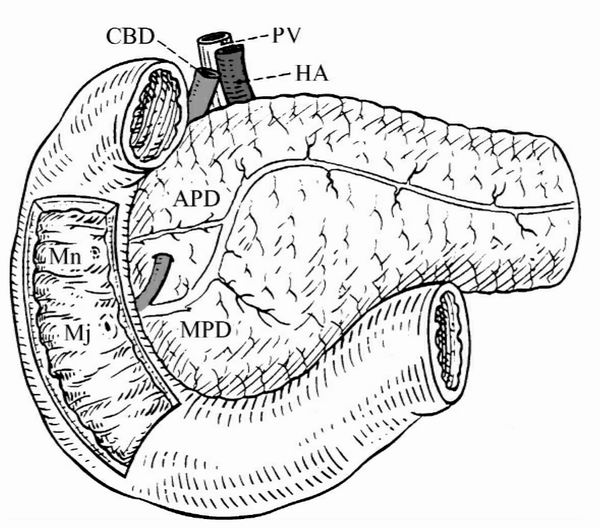

2.第2段(降部) 长7~10cm,直径3~5cm,始于十二指肠上曲,沿脊柱右侧下降至第3腰椎,折转向左,形成十二指肠下曲,续于水平部。降部为腹膜外位,前方有横结肠及其系膜跨过,将此部分为上、下两段,分别与肝右叶及小肠襻相邻;降部后方与右肾门及右输尿管始部相邻;内侧邻胰头及胆总管(胰腺段);外侧邻结肠肝曲。降部中、下1/3交界处有一十二指肠大乳头,为胆胰壶腹开口处,一般距幽门8~10cm,距门齿约75cm。在其左上方(约1cm),常可见一十二指肠小乳头,为副胰管开口处,个别可有2~3个副乳头。十二指肠乳头附近的内侧壁,肠壁较薄弱,是憩室好发部位,有时乳头位于憩室内(图2-13~2-17)。

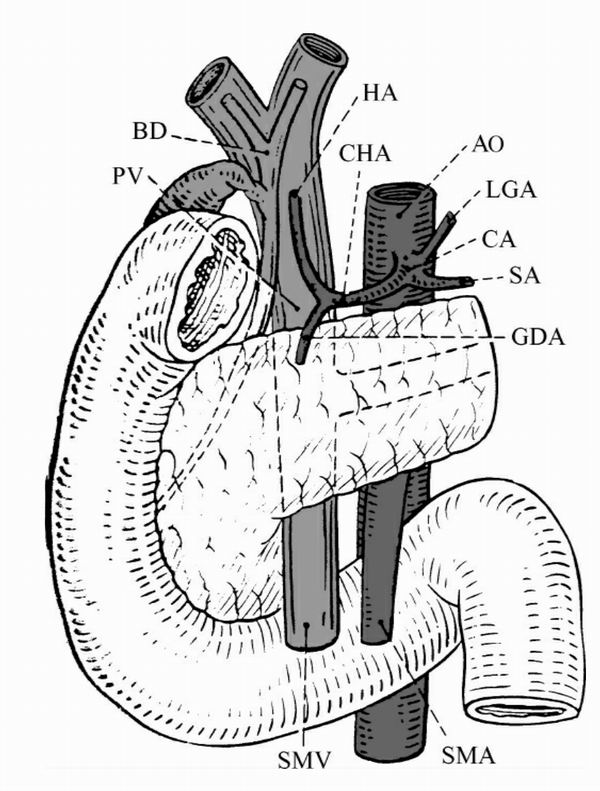

3.第3段(水平段) 或称横部,长10~12cm,由降部向左横过脊柱,于第3~4腰椎前方水平或稍向左上走行,亦位于腹膜后。其上方有胰头,后方有下腔静脉和腹主动脉,前方有肠系膜上动、静脉,下方与空肠襻相续(图2-17,2-18)。由于此部介于肠系膜上动脉和腹主动脉的夹角中,肠系膜上动脉起点过低时,可压迫肠管,产生机械性梗阻症状,临床称为肠系膜上动脉压迫综合征。

图2-15 十二指肠与周围脏器的解剖学关系

AO:腹主动脉;CA:腹腔动脉;LGA:胃左动脉;SA:脾动脉;CHA:肝总动脉;HA:肝固有动脉;GDA:胃十二指肠动脉;SMA:肠系膜上动脉;SMV:肠系膜静脉;PV:门静脉;BD:胆管

图2-16 十二指肠降部与乳头

十二指肠降部有主胰管和胆总管开口的大乳头,副胰管则开口于小乳头。

Mj:十二指肠大乳头;Mn:小乳头;MPD:主胰管;APD:副胰管;HA:肝固有动脉;PV:门静脉;CBD:胆总管

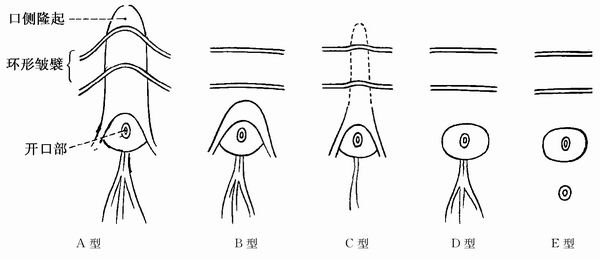

图2-17 从十二指肠腔内看十二指肠乳头的形态

A型:口侧隆起,并伴有2~3条环形皱襞(占60%);B型:口侧几乎不隆起,无环形皱襞(占18%);C型:口侧不隆起,但伴有2~3条细环形皱襞(占10%);D型:口侧不隆起,仅开口部隆起(占10%);E型:胰管与胆管分别开口于十二指肠(占2%)

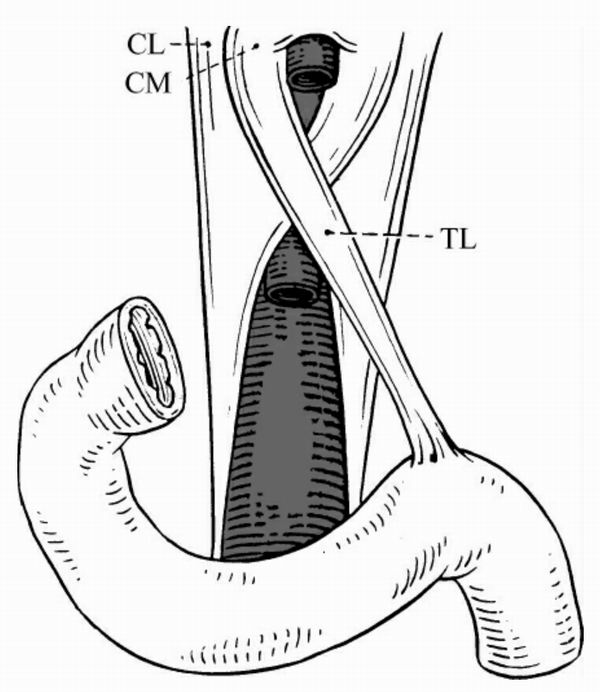

图2-18 Treitz韧带

Treitz韧带发生于膈肌脚内侧,附着于十二指肠空肠曲;其长度及附着部受十二指肠的形态影响

CL:膈肌脚外侧;CM:膈肌脚内侧;TL:Treitz韧带

4.第4段(升部) 长2~3cm,为水平部的延续,沿第3腰椎左侧向上至第2腰椎左侧,再向前下方扭转形成十二指肠空肠曲,续接空肠。十二指肠空肠曲由起自膈右侧的肌肉纤维索带固定,称为十二指肠悬韧带(Treitz韧带),为确定空肠上端的重要标志。在十二指肠空肠曲的左侧,有十二指肠空肠隐窝,小肠可进入此处形成嵌闭性腹内疝。由于十二指肠大部分是腹膜后位,外壁缺乏浆膜,因此十二指肠损伤缝合容易发生肠瘘。

解剖学上,十二指肠大部分在发育过程中因与腹膜后壁粘连而无肠系膜,借助其前壁腹膜固定于后腹壁,为腹膜后器官。另外,在胚胎发育过程中,肝胆系统和胰腺均以十二指肠为母体进行发育,使十二指肠包含十二指肠腺和内分泌细胞。十二指肠具有如下特征。

(1)环状皱襞(plicae circulares,Kerckring’s fold)及其表面密生的肠绒毛(intestinal villi)在十二指肠和空肠发达,回肠黏膜欠发达。环状皱襞从距幽门轮肛侧5cm开始,在十二指肠降部-空肠最发达。肠绒毛在该处也较发达,单位面积数量是10~40cm/mm2。

(2)十二指肠存在特异性十二指肠腺(duodenal gland,Brunner’s gland),它在十二指肠乳头附近发达,是外分泌腺,位于黏膜下组织内的分叶状腺体,分泌碱性液体,防止胃酸对十二指肠的腐蚀,对十二指肠黏膜具有保护作用。

(3)具有肠内分泌细胞。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。